Анализатор антенн своими руками

И вот в забугорной печати появились статьи с приборами нашей мечты, но значительно проще. Это публикация немецкого радиолюбителя DJ1UGA (Hans Nussbaum) в журнале «Funk» N1/2004, а также французского коллеги F6BQU (Luc Pistorius) в журналах «QRP-Report» N 3/2004 и «CQ-PA» N 11/2004.

Основой обеих схем является микросхема LTC1799 (фирма Linear Technologies), которая представляет собой прецизионный ГУН, генерирующий прямоугольные сигналы высокой частоты и стабильной амплитуды в широком диапазоне частот. Оба автора в один голос утверждают, что хотя сигнал и имеет высшие гармоники (в основном нечетные), они практически не влияют на качество проводимых измерений. Поверим им на слово, хотя кто-то может и вступить с ними в полемику. Лично я удовлетворился утверждениями уважаемых радиолюбителей, тем более, что у них это все работает и достаточно успешно.

Так вот, схемы этих авторов, при одинаковых генераторах, отличаются только измерительными мостами. Прибор Ханса (DJ1UGA) позволяет измерять КСВ антенн, работает он в диапазоне 1,5. 30 МГц и в нем применен резистивный мост. Прибор проградуирован в значениях КСВ и рассчитан только на 50-омные нагрузки.

Люк (F6BQU) в своем приборе применил дифференциальный измерительный мост на торроидальном сердечнике. Диапазон измерений такой же — 1,5. 30 МГц. Но его прибор более функционален, так как позволяет измерять как активную, так и реактивную составляющую подопытной антенны. Кроме того, он дополнил свой прибор частотомером собственной конструкции на PIC-контроллере (конечно это на любителя). Так что получился вполне солидный аппарат внешне похожий на MFJ259.

Начитавшись этих сладких статей и млея от мыслей, что вот она мечта — совсем рядом и скоро сбудется, я бросился на наш родной нижегородкий радиорынок в поисках заветной микросхемы (напомню — это LTC1799). Однако, местные радиоторговцы, привыкшие продавать лишь запчасти к бытовому ширпотребу, удивленно таращили на меня глаза не понимая, что этот полоумный радиолюбитель от них хочет. Все же пару человек, почесывая себе небритые физиономии и лениво отхлебывая пиво из бутылки, пообещали полистать замусоленные каталоги московских фирм и в случае чего заказать эту фигню там.

Вот так могла бу умереть моя заветная мечта. Но. только не в России. Нашего радиолюбителя голыми руками не возьмешь. Мы выкарабкаемся из любой ситуации.

Наморщив ум и погрузившись в глубокую медитацию я наконец вспомнил, что когда-то баловался с «чудом» отечественного микросхемостроения — микросхемой 531ГГ1 . Этот зверь содержит в своей утробе аж два генератора, требует всего два навесных частотозадающих элемента и работает в диапазоне частот от единиц Герц до 70 МГц(!).

После этих размышлений меня (как любит говорить наш многоуважаемый сатирик М.Задорнов) стала распирать огромная гордость за отечественных производителей и за всю, мать нашу, радиоэлектронную промышленность. Вот, буржуи, получите! Целых два генератора в одном корпусе. Причем, в нормальном корпусе, который хоть сто ваттным паяльником распаивай, хоть паяльной лампой жги. А их вшивую микруху замонтируешь только под микроскопом и приняв изрядныую долю успокоительного в виде пива, которое сглаживает эмоции и сокращает бурный словесный поток со всеми оттенками могучего русского языка в адрес всех буржуев и всех их микросхем. Хочу заметить, что это не мои домыслы, это те вышеназванные авторы жаловались в своих статьях на трудности в монтаже их малютки и наверное тоже не стеснялись в выражениях по поводу ее создателя. Правда вот, жрет наша зверюга 110. 150 мА (буржуйский клоп в несколько раз экономичнее). Но это нас не остановит, ведь все детали почти за даром.

Итак, коллеги, микросхема куплена, причем заметьте — всего за 10 наших родных рублей! Паяльник заточен! Осталось согнать с рабочего стола кота Василия — большого любителя поспать на развалах радиохлама, положив свою здоровенную морду на подставку для паяльника. Вперед — за работу!

Схема получилась до смешного простой. Задающий генератор, мост и стабилизатор напряжения. Один из генераторов микросхемы 531ГГ1 включен по типовой схеме, которую я нашел в книге В.Л.Шило «Популярные цифровые микросхемы». В качестве моста использован вариант, предложенный Люком (F6BQU). Дифференциальный мост выполненный на ферритовом кольце состоит из трех идентичных обмоток. На первую обмотку трансформатора Т1 подается высокочастотный сигнал с генератора. Две другие обмотки образуют мост в одно плечо которого включена измеряемая антенна и постоянный конденсатор, а во второе — переменный резистор R6 и переменный конденсатор Cv . Трансформатор Т1 выполнен на ферритовом кольце Н600 диаметром 10 мм. Обмотки выполнены одновременно жгутом из трех свитых вместе проводов диаметром 0,3 мм в эмалевой изоляции. Количество витков 8, равномерно по всему кольцу. Начало обмоток на схеме отмечено точками (будьте внимательны при распайке).

Схема прибора.

Высокочастотное напряжение на вторичных обмотках моста выпрямляется германиевыми диодами типа Д9 и поступает на микроамперметр. Германиевые диоды позволяют выпрямить более слабые сигналы и улучшить точность показаний микроамперметра при минимальных показаниях. Баланс моста достигается в случае равенства значений активных и реактивных сопротивлений в обоих плечах. Этого мы и стараемся достичь в момент измерений путем регулировки R6 и Cv. Остается лишь прочитать значения этих элементов, чтобы определить активную и реактивную составляющий нашей антенны на измеряемой частоте.

Обратите внимание, что номинал конденсатора С6 (100 пф) должен быть в два раза меньше, чем Cv (200 пф). Тогда при нулевой реактивной составляющей ручка переменного конденсатора Cv будет находиться в среднем положении, а потенциометр R6 при минимальном показании микроамперметра покажет нам активное сопротивление антенны.

Если при измерениях окажется, что минимум показаний достигается при значениях Cv , то это говорит о наличии индуктивной составляющей в антенне. Соответсвенно значение Cv > 100 пф указывает на емкостной характер реактивности в нашей антенне. Чем больше отклонение Cv от среднего значение, тем больше реактивная составляющая испытуемой антенны.

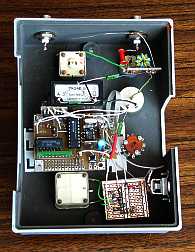

Внешний вид и внутренний монтаж.

Регулировка и калибровка прибора не должна вызвать осложнений. Схема настолько проста, что ошибок, будем надеяться, у вас не будет.

Начнем с генератора. При указанных на схеме номиналах резисторов R1-R3 и переменном конденсаторе C1 , генератор перекрывает весь КВ диапазон от 1,5 до 30 МГц. Подстроечным резистором R3 «вгоняем» генатор по краям диапазона, при этом потенциометр R2 должен быть в среднем положении. Надо отметить, что перекрытие всего диапазона одним конденсатором С1 целесообразно лишь с применением частотомера. Если вы не планируете использовать частотомер, то лучше сделать генератор многодиапазонным. Надо взять переменный конденсатор небольшой емкости и с помощью переключателя добавлять параллельно ему постоянные конденсаторы. Остается проградуировать генератор на каждом диапазоне.

Лично я использую частотомер на PIC-контроллере от цифровой шкалы, которая пылилась без дела. Очень удобно! И вид прибора приближается к заветному фирменному прибору. Ну, а не сложных схем частотомеров на PIC-контроллерах достаточно и у меня на сайте и в Интернете. Лично мне нравится частотомер, предложенный талантливым радиоконструктором Александром Денисовым (RA3RBE). Схема достаточно простая и хорошо повторяемая. Ее можно взять или на сайте самого автора (ra3rbe.r3r.ru/), или на моем «Радиофанате» (rfanat.ru)

Итак, продолжаем регулировку. Выставляем частоту приблизительно 15 МГц. К измерительному гнезу Zx подключаем нагрузку 50 ом, которая не должна быть индуктивной. (Для этой цели лучше использовать терминаторы на 50 ом, которые используются в локальных вычислительных сетях, и которые легко приобрести в магазине или у друзей компьютерщиков.) Устанавливаем ручку конденсатора Cv примерно в среднее положение. Увеличиваем сигнал с нашего генратора резистором R5 до максимального показания микроамперметра и затем резистором R6 ищем глубокий провал в показаниях прибора. Эта позиция соответсвует сопротивлению нагрузки и равняется 50 ом. Отмечаем на шкале резистора R6 эту позицию меткой «50» . Далее доводим показания прибора до абсолютного минимума с помощью переменного конденсатора Cv и отмечаем позицию Cv равную «0» . Это точка означает отсутствие реактивной составляющей в нашей нагрузке. Убеждаемся, что минимальный провал при данных значениях R6 и Cv присутствует во всем диапазоне частот от 1,5 до 30 МГц (стрелка прибора не движется).

Промежуток между нулевым и максимальным значением емкости конденсатора Cv пометим как «Емкостная составляющая» (XC) , а промежуток от нуля до минимума Cv пометим как «Индуктивная составляющая» (XL ).

Откалибровать потенциометр R6 можно двумя способами. Либо продолжать подключать различные нагузки (75, 100, 150 ом и т.д.), либо просто измерить омметром сопротивление R6 в разных положениях и нанести соответствующие метки на шкалу.

Заметьте, что в данном случае применен потенциометр R6 с номиналом 250 ом. Если вы расчитываете работу с антеннами на более высокое сопротивление, то просто замените его, например на 510 ом.

Ну вот, кажется и все! Теперь у вас свой антенный анализатор. И будем надеяться, что он доставит вам не мало удовольствия при настройке антенн.

1. Hans Nussbaum (DJ1UGA) «Funk» N1/2004, с.38-41

2. Luc Pistorius F6BQU, «QRP-Report» N 3/2004, «CQ-PA» N 11/2004

3. В.Л.Шило «Популярные цифровые микросхемы», М.Радио и связь, 1987 г.

Источник

Анализатор антенн своими руками

И вот в забугорной печати появились статьи с приборами нашей мечты, но значительно проще. Это публикация немецкого радиолюбителя DJ1UGA (Hans Nussbaum) в журнале «Funk» N1/2004, а также французского коллеги F6BQU (Luc Pistorius) в журналах «QRP-Report» N 3/2004 и «CQ-PA» N 11/2004.

Основой обеих схем является микросхема LTC1799 (фирма Linear Technologies), которая представляет собой прецизионный ГУН, генерирующий прямоугольные сигналы высокой частоты и стабильной амплитуды в широком диапазоне частот. Оба автора в один голос утверждают, что хотя сигнал и имеет высшие гармоники (в основном нечетные), они практически не влияют на качество проводимых измерений. Поверим им на слово, хотя кто-то может и вступить с ними в полемику. Лично я удовлетворился утверждениями уважаемых радиолюбителей, тем более, что у них это все работает и достаточно успешно.

Так вот, схемы этих авторов, при одинаковых генераторах, отличаются только измерительными мостами. Прибор Ханса (DJ1UGA) позволяет измерять КСВ антенн, работает он в диапазоне 1,5. 30 МГц и в нем применен резистивный мост. Прибор проградуирован в значениях КСВ и рассчитан только на 50-омные нагрузки.

Люк (F6BQU) в своем приборе применил дифференциальный измерительный мост на торроидальном сердечнике. Диапазон измерений такой же — 1,5. 30 МГц. Но его прибор более функционален, так как позволяет измерять как активную, так и реактивную составляющую подопытной антенны. Кроме того, он дополнил свой прибор частотомером собственной конструкции на PIC-контроллере (конечно это на любителя). Так что получился вполне солидный аппарат внешне похожий на MFJ259.

Начитавшись этих сладких статей и млея от мыслей, что вот она мечта — совсем рядом и скоро сбудется, я бросился на наш родной нижегородкий радиорынок в поисках заветной микросхемы (напомню — это LTC1799). Однако, местные радиоторговцы, привыкшие продавать лишь запчасти к бытовому ширпотребу, удивленно таращили на меня глаза не понимая, что этот полоумный радиолюбитель от них хочет. Все же пару человек, почесывая себе небритые физиономии и лениво отхлебывая пиво из бутылки, пообещали полистать замусоленные каталоги московских фирм и в случае чего заказать эту фигню там.

Вот так могла бу умереть моя заветная мечта. Но. только не в России. Нашего радиолюбителя голыми руками не возьмешь. Мы выкарабкаемся из любой ситуации.

Наморщив ум и погрузившись в глубокую медитацию я наконец вспомнил, что когда-то баловался с «чудом» отечественного микросхемостроения — микросхемой 531ГГ1 . Этот зверь содержит в своей утробе аж два генератора, требует всего два навесных частотозадающих элемента и работает в диапазоне частот от единиц Герц до 70 МГц(!).

После этих размышлений меня (как любит говорить наш многоуважаемый сатирик М.Задорнов) стала распирать огромная гордость за отечественных производителей и за всю, мать нашу, радиоэлектронную промышленность. Вот, буржуи, получите! Целых два генератора в одном корпусе. Причем, в нормальном корпусе, который хоть сто ваттным паяльником распаивай, хоть паяльной лампой жги. А их вшивую микруху замонтируешь только под микроскопом и приняв изрядныую долю успокоительного в виде пива, которое сглаживает эмоции и сокращает бурный словесный поток со всеми оттенками могучего русского языка в адрес всех буржуев и всех их микросхем. Хочу заметить, что это не мои домыслы, это те вышеназванные авторы жаловались в своих статьях на трудности в монтаже их малютки и наверное тоже не стеснялись в выражениях по поводу ее создателя. Правда вот, жрет наша зверюга 110. 150 мА (буржуйский клоп в несколько раз экономичнее). Но это нас не остановит, ведь все детали почти за даром.

Итак, коллеги, микросхема куплена, причем заметьте — всего за 10 наших родных рублей! Паяльник заточен! Осталось согнать с рабочего стола кота Василия — большого любителя поспать на развалах радиохлама, положив свою здоровенную морду на подставку для паяльника. Вперед — за работу!

Схема получилась до смешного простой. Задающий генератор, мост и стабилизатор напряжения. Один из генераторов микросхемы 531ГГ1 включен по типовой схеме, которую я нашел в книге В.Л.Шило «Популярные цифровые микросхемы». В качестве моста использован вариант, предложенный Люком (F6BQU). Дифференциальный мост выполненный на ферритовом кольце состоит из трех идентичных обмоток. На первую обмотку трансформатора Т1 подается высокочастотный сигнал с генератора. Две другие обмотки образуют мост в одно плечо которого включена измеряемая антенна и постоянный конденсатор, а во второе — переменный резистор R6 и переменный конденсатор Cv . Трансформатор Т1 выполнен на ферритовом кольце Н600 диаметром 10 мм. Обмотки выполнены одновременно жгутом из трех свитых вместе проводов диаметром 0,3 мм в эмалевой изоляции. Количество витков 8, равномерно по всему кольцу. Начало обмоток на схеме отмечено точками (будьте внимательны при распайке).

Схема прибора.

Высокочастотное напряжение на вторичных обмотках моста выпрямляется германиевыми диодами типа Д9 и поступает на микроамперметр. Германиевые диоды позволяют выпрямить более слабые сигналы и улучшить точность показаний микроамперметра при минимальных показаниях. Баланс моста достигается в случае равенства значений активных и реактивных сопротивлений в обоих плечах. Этого мы и стараемся достичь в момент измерений путем регулировки R6 и Cv. Остается лишь прочитать значения этих элементов, чтобы определить активную и реактивную составляющий нашей антенны на измеряемой частоте.

Обратите внимание, что номинал конденсатора С6 (100 пф) должен быть в два раза меньше, чем Cv (200 пф). Тогда при нулевой реактивной составляющей ручка переменного конденсатора Cv будет находиться в среднем положении, а потенциометр R6 при минимальном показании микроамперметра покажет нам активное сопротивление антенны.

Если при измерениях окажется, что минимум показаний достигается при значениях Cv , то это говорит о наличии индуктивной составляющей в антенне. Соответсвенно значение Cv > 100 пф указывает на емкостной характер реактивности в нашей антенне. Чем больше отклонение Cv от среднего значение, тем больше реактивная составляющая испытуемой антенны.

Внешний вид и внутренний монтаж.

Регулировка и калибровка прибора не должна вызвать осложнений. Схема настолько проста, что ошибок, будем надеяться, у вас не будет.

Начнем с генератора. При указанных на схеме номиналах резисторов R1-R3 и переменном конденсаторе C1 , генератор перекрывает весь КВ диапазон от 1,5 до 30 МГц. Подстроечным резистором R3 «вгоняем» генатор по краям диапазона, при этом потенциометр R2 должен быть в среднем положении. Надо отметить, что перекрытие всего диапазона одним конденсатором С1 целесообразно лишь с применением частотомера. Если вы не планируете использовать частотомер, то лучше сделать генератор многодиапазонным. Надо взять переменный конденсатор небольшой емкости и с помощью переключателя добавлять параллельно ему постоянные конденсаторы. Остается проградуировать генератор на каждом диапазоне.

Лично я использую частотомер на PIC-контроллере от цифровой шкалы, которая пылилась без дела. Очень удобно! И вид прибора приближается к заветному фирменному прибору. Ну, а не сложных схем частотомеров на PIC-контроллерах достаточно и у меня на сайте и в Интернете. Лично мне нравится частотомер, предложенный талантливым радиоконструктором Александром Денисовым (RA3RBE). Схема достаточно простая и хорошо повторяемая. Ее можно взять или на сайте самого автора (ra3rbe.r3r.ru/), или на моем «Радиофанате» (rfanat.ru)

Итак, продолжаем регулировку. Выставляем частоту приблизительно 15 МГц. К измерительному гнезу Zx подключаем нагрузку 50 ом, которая не должна быть индуктивной. (Для этой цели лучше использовать терминаторы на 50 ом, которые используются в локальных вычислительных сетях, и которые легко приобрести в магазине или у друзей компьютерщиков.) Устанавливаем ручку конденсатора Cv примерно в среднее положение. Увеличиваем сигнал с нашего генратора резистором R5 до максимального показания микроамперметра и затем резистором R6 ищем глубокий провал в показаниях прибора. Эта позиция соответсвует сопротивлению нагрузки и равняется 50 ом. Отмечаем на шкале резистора R6 эту позицию меткой «50» . Далее доводим показания прибора до абсолютного минимума с помощью переменного конденсатора Cv и отмечаем позицию Cv равную «0» . Это точка означает отсутствие реактивной составляющей в нашей нагрузке. Убеждаемся, что минимальный провал при данных значениях R6 и Cv присутствует во всем диапазоне частот от 1,5 до 30 МГц (стрелка прибора не движется).

Промежуток между нулевым и максимальным значением емкости конденсатора Cv пометим как «Емкостная составляющая» (XC) , а промежуток от нуля до минимума Cv пометим как «Индуктивная составляющая» (XL ).

Откалибровать потенциометр R6 можно двумя способами. Либо продолжать подключать различные нагузки (75, 100, 150 ом и т.д.), либо просто измерить омметром сопротивление R6 в разных положениях и нанести соответствующие метки на шкалу.

Заметьте, что в данном случае применен потенциометр R6 с номиналом 250 ом. Если вы расчитываете работу с антеннами на более высокое сопротивление, то просто замените его, например на 510 ом.

Ну вот, кажется и все! Теперь у вас свой антенный анализатор. И будем надеяться, что он доставит вам не мало удовольствия при настройке антенн.

1. Hans Nussbaum (DJ1UGA) «Funk» N1/2004, с.38-41

2. Luc Pistorius F6BQU, «QRP-Report» N 3/2004, «CQ-PA» N 11/2004

3. В.Л.Шило «Популярные цифровые микросхемы», М.Радио и связь, 1987 г.

Источник