- Поделки на тему англия своими руками: двухэтажный автобус из бумаги

- Автобус из бумаги

- Склеиваем автобус из бумаги

- Советы по склеиванию автобуса

- Схемы деталей автобуса из бумаги

- Символы Британии. Двухэтажный автобус.

- Автобусы из бумаги

- Склеиваем автобусы из бумаги

- Схемы автобусов из бумаги

- Английский автобус своими руками

- Как сделать автобус из бумаги: пошаговая инструкция

- Как сделать автобус из бумаги своими руками. Способ первый

- Второй способ

- Как правильно склеить автобус

- Мастер-класс из бросового материала «Автобусы»

- Символы Британии. Двухэтажный автобус.

- Найдены возможные дубликаты

- Крейсерство адмирала де Сюффрена

- Паб «The lamb and flag» закрылся

- Правильная тактика

- В Англии нашли редчайшую китайскую монету

- Коротко но ярко

- Рождественский Лондон

- Свадьба в разрушенной церкви. 1940 год

- Ушедшая традиция

- Великая лондонская вонь

- Британская армия в Первой Мировой

- Техногенные катастрофы #4. Катастрофа не всегда приходит громко

- Как раз по пути

- Английский Хрустальный дворец

Поделки на тему англия своими руками: двухэтажный автобус из бумаги

Автобус из бумаги

Привет всем любителям склеивать машинки из бумаги! Сегодня мы предлагаем вам склеить уменьшенную модель автобуса из бумаги. Данная бумажная модель является уменьшенной копией пассажирского автобуса Daewoo, автоперевозчика «ТрансДжакарта», который перевозит индонезийцев с 2004 года.

Автобус из бумаги относится к бумажным моделям средней сложности и вполне под силу начинающим мастерам бумажного моделирования.

Склеиваем автобус из бумаги

Для того чтобы склеить модель автобуса вам понадобится распечатать развертки со схемами деталей автобуса, затем вырезать все детали и склеить их между собой.

Советы по склеиванию автобуса

- Для того чтобы модель автобуса получилась красивой, распечатайте схемы на цветном принтере. Однако, если распечатаете на черно-белом принтере, то модель автобуса получится серого цвета, что также выглядит вполне приемлемо.

- Схемы печатайте на тонком картоне или фотобумаге, тогда автобус получится более прочным.

- Для вырезания деталей используйте острые ножницы или канцелярский нож.

- Для того чтобы сделать колеса, детали закруглите с помощью ручки или карандаша.

- Используйте чертежную линейку и непишущую ручку для того, чтобы сделать идеальные сгибы.

- Перед склеиванием деталей из картона или фотобумаги, подкрасьте белые края, иначе будут видны места склеивания.

- Склеиваемые детали следует умеренно намазать клеем, дать ему подсохнуть 10-20 секунд и соединить их между собой, сдавив на 50-60 секунд.

- Желательно для склеивания автобуса использовать прозрачный клей для поделок. Конечно, можно пользоваться и ПВА, и силикатным клеем, но они чуть хуже.

Схемы деталей автобуса из бумаги

Боковые стороны и крыша автобуса из бумаги

Перед, задняя часть автобуса и детали колес автобуса из бумаги

Схемы мелких деталей автобуса из бумаги

Для того чтобы склеить автобус было легче, скачайте инструкцию.

Как, вы еще не склеили? Ну, это зря…

Будем благодарны, если воспользуетесь социальными кнопочками.

Символы Британии. Двухэтажный автобус.

Думаю, многие заметили, сколько внимания в Великобритании уделяется символике. Здесь обожают и чуть ли не боготворят королевскую семью, а национальный флаг стал настоящей иконой стиля, впрочем, как и простая чайная чашка. Благодаря такому отношению британцев даже английская погода завоевала мировую славу!

Двухэтажные автобусы используются во многих странах, но именно красный лондонский double decker (с английского двухъярусный) стал всемирно узнаваемым символом столицы Великобритании. Сегодня мы с вами узнаем, с чего всё начиналось.

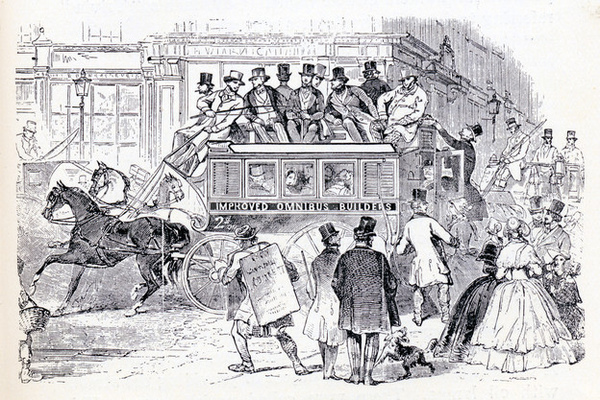

Первые автобусы появились на улицах Лондона еще в 1829 году. Они были, конечно же, запряжены лошадьми и назывались «омнибусами». Для повышения своей эффективности (перевезти как можно больше народу по довольно узким лондонским улицам) омнибусы стали предлагать два класса обслуживания: комфортный первый для более состоятельных граждан и открытый второй для простого люда. Так появились прототипы современных двухэтажников.

Постепенно омнибусы видоизменялись. Чтобы лошадям было легче (или, если посмотреть на это с другой стороны, чтобы можно было провезти большее количество людей), для омнибусов проложили рельсы. С приходом электричества отпала необходимость в лошадях — появились трамваи (тоже, разумеется, двухэтажные). Их сменили троллейбусы, обладавшие чуть большей маневренностью. Параллельно развивались и моторные омнибусы, позже переименованные в «автобусы».

Самым известным двухэтажным автобусом был и остается, конечно же, Routemaster (с английского можно перевести как хозяин дорог). Он был создан в 1954 году и появился на улицах столицы в феврале 1956 года в рамках плана по замене троллейбусов. Практически сразу же «Рутмастер» стал ультрапопулярным символом Лондона.

Причин его популярности было несколько, но главная из них — уникальный дизайн: у «Рутмастера» совершенно не было дверей, а вход-выход осуществлялся через открытую заднюю платформу. Таким образом, можно было в буквальном смысле слова сойти с автобуса, причем не только на остановках, но и на перекрестках, светофорах и — что особенно ценно — в пробках. Очень хорошо отражает британский дух свободомыслия, не правда ли?

Несколько лет назад в российских СМИ появилась новость о том, что двухэтажные автобусы пропадут с улиц Лондона, и мне стоило огромных трудов убедить своих гостей, что это не совсем так: на самом деле, сами автобусы никуда исчезать не собирались — просто с улиц убрали старенький Routemaster. Основная причина — соображения техники безопасности (так называемые Health and Safety regulations). Но строго говоря, и он не исчез бесследно. Сегодня старые автобусы можно увидеть в живую на двух «исторических маршрутах» — 9 и 15 — и даже прокатиться на них, причем по обычному билету. Историческими маршруты названы потому, что они проходят мимо многих важных памятников и достопримечательностей Лондона — от Тауэра до Кенсинтонских садов.

После списания «Рутмастеры» не отправлялись на слом, а выставлялись на продажу, где абсолютно каждый желающий мог приобрести частичку лондонской истории за несколько тысяч фунтов. Именно так автобусы попали в частные руки, и новый владелец мог сделать из них все, на что хватало фантазии. Одни автобусы были перевезены в Канаду, Шри-Ланку, Китай, Малайзию, Японию и другие страны, другие — оказались в музеях и частных туристических компаниях. Некоторых постигла еще более интересная судьба: из одного автобуса, например, сделали популярный вегетарианский ресторан в лондонском Ист-Энде.

Лондонские автобусы постоянно изменяются: уходят старые модели, приходят новые, более современные, более удобные и экологичные. Но ни одна из них не сравнится по популярности со стареньким «Рутмастером».

В 2012 году на улицах британской столицы появилась новая, современная версия классического двухэтажного «Рутмастера». Вот он во всей красе — приезжайте покататься!

Автобусы из бумаги

Привет всем любителям склеивать из бумаги модели машин, танков, самолетов, вертолетов и, наконец, автобусов! Правильно, сегодня мы публикуем схемы – развертки автобусов из бумаги.

Если вы уже пробовали склеивать машинки из бумаги, модели танков и самолетов из бумаги, тогда вы легко справитесь и с изготовлением понравившейся модели автобуса.

Мы предлагаем склеить модели автобусов еще советских времен.

Склеиваем автобусы из бумаги

Для того чтобы сделать данные автобусы вам нужно будет распечатать схемы деталей на плотной бумаге (если нет тонкого картона, тогда можно разрезать лист ватмана на несколько листов размером с лист А-4).

Если распечатывали на черно-белом принтере, то раскрасьте развертки автобусов.

Затем вырежьте все детали ножницами. При этом старайтесь чтобы детали получились аккуратными.

Потом с помощью линейки и старой не пишущей ручки сделайте аккуратные загибы для склеивания на деталях автобуса.

Теперь можно приступать к склеиванию модели. Клей для этого подойдет любой как сухой клей-карандаш, так и жидкий ПВА (для большей аккуратности наносите его либо кисточкой, либо спичкой). При склеивании деталей, некоторое время удерживайте склеиваемые поверхности, пока не подсохнут.

Схемы автобусов из бумаги

Схема автобуса из бумаги ZIU 682V

Схема автобуса МАЗ — 104 из бумаги

Автобус из бумаги — схема — развертка

Автобус из бумаги — схема — развертка ЛИАЗ 5256

Схема — развертка автобуса МАЗ из бумаги

Схема — развертка автобуса ЛАЗ из бумаги

Схема — развертка автобуса ЛАЗ из бумаги

На десерт предлагаем посмотреть прикольное видео о необычных домашних животных.

Как, вы еще не читали? Ну, это зря…

Источник

Английский автобус своими руками

Как сделать автобус из бумаги: пошаговая инструкция

Давно хотели интересно и с пользой провести время в кругу семьи, узнать что-то новое, вспомнить детство и порадовать своих детей? В таком случае у вас есть прекрасная возможность, не требующая длительного времени и больших усилий: сделайте автобус из бумаги своими руками. А как это воплотить в жизнь, узнаете из нашей статьи.

Как сделать автобус из бумаги своими руками. Способ первый

Есть несколько вариантов, но самый простой и быстровыполнимый — это взять любую прямоугольную коробку от зубной пасты, крема для рук или другого товара, прикрепить к ней колеса, сделать вырез для так называемых окон или приклеить прямоугольные кусочки белой бумаги вместо окон, и вуаля — автобус готов!

Для выполнения данной поделки понадобится, в первую очередь, хорошее настроение, а также 20 минут свободного времени, ножницы, прозрачный клей для поделок или клей ПВА, коробка от зубной пасты и 4 колеса от сломанной игрушки вашего или соседского ребенка. Преимущество этого автобуса в том, что у него настоящие колеса, и он может ехать, причем выглядит вполне реалистично, учитывая тот факт, что общественный транспорт уже давно является местом для размещения различной рекламы.

Второй способ

Как еще можно сделать автобус из бумаги? Очень просто, разница лишь в том, что необходимо найти схему понравившегося автобуса и распечатать ее в цвете, хотя можно и в черно-белых тонах; такой автобус тоже по-своему привлекателен, потом его можно будет раскрасить карандашами или фломастерами.

Для изготовления этого автобуса нужна распечатанная схема, ножницы, прозрачный клей для поделок или ПВА, немного терпения и 30 минут свободного времени. Автобус необходимо вырезать, сложить по линиям сгиба и аккуратно склеить. Лучше использовать более плотную бумагу. В данном случае колеса можно не вырезать отдельно, но если есть желание, то можно вырезать их и сделать отдельной конструкцией, которую надо будет прикрепить к корпусу автобуса.

Как правильно склеить автобус

Для того чтобы автобус получился красивым и прочным, ведь ему предстоит пройти немало испытаний в руках вашего чада, необходимо использовать бумагу, по плотности приближенную к тонкому картону, или фотобумагу. Теперь переходим к главному моменту: как сделать автобус из бумаги. Тут очень важно, чтобы линии сгиба были четкими, поэтому лучше перед тем, как сложить лист бумаги, прочертить по линии сгиба не пишущей ручкой при помощи линейки. После того как определены линии склеивания, смазываем их белой краской, даем подсохнуть, промазываем клеем и склеиваем. На радость всей семьи миниатюра автобуса готова!

Мастер-класс из бросового материала «Автобусы»

Лена Новикова

Мастер-класс из бросового материала «Автобусы»

Мастер – класс из бросового материала на тему: «Автобусы».

Очень много крепких упаковок остаётся у нас после использования купленных товаров. Хочу поделиться опытом, как из коробки от краски для волос смастерить автобус с двигающимися колёсами. Использовать такие игрушки можно при создании макета «Улица города», в строительных играх, в играх с транспортом…

Итак, готовим материал:

1. Коробки от краски.

2 Цветная и белая бумага.

3. Две трубочки для коктейля, 4 крышки для колёс, 4 мебельных кнопочки.

4 Инструмент: Шило, ножницы, кусачки.

Выбираем цветную бумагу и обклеиваем коробочку со всех сторон, сушим.

Готовим 4 крышки, 4 кнопки, трубочки для коктейля.

Шилом прокалываем дырки для монтажа колёс.

Вставляем в дырки трубочки и обрезаем их по длине. Крышки прокалываем сначала шилом, затем дырку увеличиваем Кончиком ножниц, чтобы пролезла трубочка.

Одеваем на трубочки колёсики, приклеиваем на них кнопки для красоты и крепости.

Шилом делаем два отверстия для фар. Приклеиваем в них ещё две мебельных кнопки. Хотя фары можно сделать и из цветной бумаги.

Хочу показать другой вариант изготовления колёс – из картона.

Вырезаем 8 одинаковых круга из чёрного картона.

Прокалываем шилом склеенные по два колёсики.

У этого автобуса тоже крутятся колёса.

Ещё несколько таких автобусов и можно играть в «Автопарк. «Теперь можно нарисовать пассажиров, водителя, номер маршрута…

Символы Британии. Двухэтажный автобус.

Думаю, многие заметили, сколько внимания в Великобритании уделяется символике. Здесь обожают и чуть ли не боготворят королевскую семью, а национальный флаг стал настоящей иконой стиля, впрочем, как и простая чайная чашка. Благодаря такому отношению британцев даже английская погода завоевала мировую славу!

Двухэтажные автобусы используются во многих странах, но именно красный лондонский double decker (с английского двухъярусный) стал всемирно узнаваемым символом столицы Великобритании. Сегодня мы с вами узнаем, с чего всё начиналось.

Первые автобусы появились на улицах Лондона еще в 1829 году. Они были, конечно же, запряжены лошадьми и назывались «омнибусами». Для повышения своей эффективности (перевезти как можно больше народу по довольно узким лондонским улицам) омнибусы стали предлагать два класса обслуживания: комфортный первый для более состоятельных граждан и открытый второй для простого люда. Так появились прототипы современных двухэтажников.

Самым известным двухэтажным автобусом был и остается, конечно же, Routemaster (с английского можно перевести как хозяин дорог). Он был создан в 1954 году и появился на улицах столицы в феврале 1956 года в рамках плана по замене троллейбусов. Практически сразу же «Рутмастер» стал ультрапопулярным символом Лондона.

Лондонские автобусы постоянно изменяются: уходят старые модели, приходят новые, более современные, более удобные и экологичные. Но ни одна из них не сравнится по популярности со стареньким «Рутмастером».

Найдены возможные дубликаты

В Москве тоже такие автобусы можно встретить и тоже красные. Возле арбата точно ездят.

капитан улитка в топ гире на таком колесил

Интересный пост, спасибо

Мечтаю когда-нибудь побывать в Лондоне

капитан улитка в топ гире на таком раскатывал

капитан улитка в топ гире на таком перемещался

капитан улитка в топ гире на таком ездил

капитан улитка в топ гире на таком гонял

капитан улитка в топ гире на таком разъезжал

капитан улитка в топ гире на таком «тошнил»

капитан улитка в топ гире на таком катал

Часто сбивают людей выпавших из такого же автобуса едущего спереди

Крейсерство адмирала де Сюффрена

В ходе Войны за независимость США французский флот показал, что способен на равных сражаться с англичанами. Лучшим доказательством этого тезиса являются действия французского адмирала Пьера-Андре де Сюффрена в Индийском океане в 1781–1783 годах. Французский флотоводец вступил в союз с правителем княжества Майсур, провёл несколько славных боёв с англичанами и заслужил прозвище Адмирал Сатана.

К 1781 году Великобритания понесла чувствительные военные и финансовые потери, однако сохранила под своим контролем почти все южные штаты и колонию Нью-Йорк. Ещё в прошлом году французы переправили в Америку свой особый корпус, однако он до поры до времени ничем себя не проявил. Одновременно с этим Франция решила открыть военные действия и в Индийском океане, чтобы отвлечь силы англичан от Америки и Карибского моря. Для этого была создана специальная эскадра под началом лейтенант-генерала (вице-адмирала) Пьера-Андре де Сюффрена в составе шести линейных кораблей, пяти фрегатов и трёх корветов.

Пьер-Андре де Сюффрен де Сан-Тропе.

22 марта 1781 года из Бреста вышел мощный французский флот адмирала Франсуа де Грасса. У Азорских островов от него отделился отряд де Сюффрена и взял курс на Индийский океан.

16 апреля отряд зашёл в Порто-Прайя на островах Зелёного Мыса в Атлантическом океане, чтобы пополнить запасы воды, и обнаружил там английскую эскадру коммодора Джонсона: 74-пушечный «Хироу», 64-пушечный «Монмут», 50-пушечные «Айсис», «Юпитер» и «Ромни», а также фрегаты — 38-пушечный «Апполо», 36-пушечный «Джейсон», 32-пушечный «Эктив», 28-пушечный «Дайана», шлюп, брандер и бомбардирский кеч.

Французы шли в походных колоннах, часть кораблей отстала, часть вырвалась вперёд, в то время как стоявшие на якорях англичане не были готовы к бою. Однако выбора у них не оставалось.

В жестоком бою «Аннибал» потерял две из трёх мачт. Английские корабли были сильно повреждены. Французы смогли захватить «Фортитьюд» — ещё один корабль Ост-Индской компании — и судно снабжения «Эдуард», а на внешнем рейде — брандер «Инфернал» и бомбардирский кеч «Террор».

Битва у Порто-Прайя, 16 апреля 1781 года.

Джонсон покинул Порто-Прайя через три часа после боя и пустился в погоню за де Сюффреном. Ему почти удалось нагнать француза. Головной 50-пушечный «Айсис» даже затеял перестрелку с замыкающим французскую эскадру «Сфинксом», но получил повреждения и вернулся в порт.

Де Сюффрену пришлось оставить захваченные «Инфернал», «Террор» и «Фортьютид», которые сильно замедляли скорость отряда.

Эскадра Джонсона была послана с секретной миссией — захватить Капштадт и Капскую колонию, чтобы лишить испанцев, французов и голландцев перевалочного пункта на пути в Индию. Вместо этого в Капштадт зашёл де Сюффрен, оставил там отряд в 500 французских солдат для помощи в защите и взял курс на Иль-де-Франс (так в 1715–1810 годах назывался Маврикий). Джонсон прибыл к мысу Доброй Надежды только через месяц и атаковать после боя с де Сюффреном не решился. Коммодор отошёл к Салдана-бей, где напал на пять кораблей голландской Ост-Индской компании, четыре из которых захватил, а один голландцы успели выбросить на мель и сжечь. Правда, два «ост-индийца» при переходе в Англию утонули из-за повреждений, и призовой фонд эскадры составил лишь 68 000 фунтов.

В Индийском океане

Эскадра де Сюффрена прибыла к Иль-де-Франсу 25 октября 1781 года и там соединилась с кораблями графа Тома д’Орва. К 7 декабря объединённая эскадра в составе 74-пушечных «Эро», «Орьяна» и «Аннибала», 64-пушечных «Сфинкса», «Брийана», «Севэ», «Бизара», «Артизана», «Ванжера», 56-пушечного «Фламман» и 50-пушечного «Пти Аннибала», а также семи фрегатов (28–40 орудий) и двух корветов отплыла к Индии. Во время перехода, 6 февраля 1782 года, Тома д’Орв умер, и де Сюффрен получил всю полноту власти.

Уже 17 февраля у Садраса француз перехватил английский отряд адмирала Хьюза, который, как он думал, перевозил войска к Мадрасу. Де Сюффрен в своей обычной манере атаковал противника, который имел девять линкоров (74-пушечные «Сюперб» и «Хироу», 64-пушечные «Игл», «Монмут», «Вустер», «Бурфорд» и «Экзетер», 50-пушечный «Айсис» и 68-пушечный «Монарка»), а также четыре фрегата (24–28 орудий, слабее своих французских визави) и два шлюпа.

В 15:30 французы нагнали эскадру Хьюза. Де Сюффрен приказал атаковать англичан в ближнем бою. Только семь из одиннадцати французских кораблей выполнили приказ, остальные стреляли с дальней дистанции — надо полагать, для очистки совести. Флагманский «Эро» атаковал «Экзетер», нанёс ему тяжелейшие повреждения, и к концу боя британский 64-пушечник еле держался на воде. «Сюпербу» разворотили корму и сбили фок-мачту. Выполни все капитаны приказы де Сюффрена, англичане лишились бы как минимум двух кораблей.

Это было очень важно, ибо совокупные силы британцев в регионе превышали французские и составляли 18 линейных кораблей против 12. Гордых галлов спасало то, что часть английских линкоров находилась в разных портах Индии — Негапатаме, Тринкомали, Куддалоре и в бухте Провиденс.

Сражение при Садрасе.

К ночи Хьюзу удалось выйти из боя, и он отправился в цейлонский порт Тринкомали для ремонта. Французский же флот для пополнения припасов и исправления повреждений прибыл в Порто-Ново, который правитель индийского княжества Майсур Хайдер Али захватил на исходе декабря. Именно в Порто-Ново произошла первая встреча де Сюффрена и Хайдера.

Как раз в этот момент в Индию прибыл граф Джордж Макартни, которого французы не так давно разбили на острове Гренада. Макартни прославился тем, что, сдавшись в плен, долго торговался об условиях капитуляции, чего французский адмирал д’Эстен откровенно не понял и разрешил своим солдатам и морякам немного пограбить богатый остров. Бравые французы растащили всё фамильное серебро и личные вещи губернатора, и на ужин к д’Эстэну Макартни явился, кутаясь в халат, поскольку более никакой одежды у него не осталось.

После этого граф прибыл в Англию, где получил от правления Ост-Индской компании назначение на должность губернатора Мадраса. С собой в Индию граф привёз новость: оказывается, в конце 1780 года Англия объявила войну Голландии, и теперь есть возможность захватить ещё и голландские колонии.

Бои у Провиденса и Негапатама

Англичане свозили к недавно захваченному Тринкомали десант, чтобы захватить голландские владения на Цейлоне. Де Сюффрен увидел корабли Хьюза и бросился в погоню. Эскадра англичан чуть увеличилась: к ней присоединился 74-пушечный «Султан». К де Сюффрену же подошёл 64-пушечный «Аякс».

Когда буря утихла, Хьюз вошёл на рейд Тринкомали, а де Сюффрен отправился в голландскую колонию Баттикалоа, расположенную чуть южнее, и провёл там шесть недель, пока ремонтировались корабли и отдыхали экипажи. Здесь же де Сюффрен получил приказ вернуться на Иль-де-Франс. Однако он понимал, что, уходя из индийских вод, оставляет хозяином на море Хьюза и тем самым предаёт Хайдера. Именно поэтому бальи решил на этот приказ наплевать.

Сражение у Провиденса, 12–13 апреля 1782 года.

Капитаны двух кораблей — Биде де Морвиль с «Артизана» и де Кювервиль с «Ванжера» — были крепко недовольны методами войны на море де Сюффрена. В обоих сражениях именно капитаны этих кораблей не исполняли приказы своего командующего сблизиться на пистолетный выстрел и сражаться с врагом на близкой дистанции.

Бальи предполагал, что на Иль-де-Франсе они могут обратиться с жалобами к губернатору и представителям военной администрации. В походе же командир эскадры — царь и бог, и жаловаться тут некому.

По соглашению с Хайдером Али, воевавшим на тот момент с англичанами, французы обязались захватить для него какой-либо порт с тем условием, что на него мог бы базироваться французский флот. И вот 6 мая майсурцы и дю Шемен внезапно атаковали и захватили Куддалур, а 60 000 индийцев осадили британский гарнизон в Вандваше.

Де Сюффрен же, отремонтировавшись и отдохнув, вышел в море и узнал, что эскадра Хьюза проследовала к Негапатаму. Адмирал бросился в погоню и, желая в своём обычном духе навязать английскому флоту генеральное сражение, решил оттеснить противника от бывшей голландской колонии и захватить Негапатам. 5 июля он нагнал Хьюза, но тут налетел шторм, и «Аякс» потерял мачты. Только к утру он смог поставить фальш-мачты и стал относительно боеспособным.

Утром 6 июля буря прекратилась. Ветер задул со стороны берега, что было на руку Хьюзу, имевшему 11 кораблей — 74-пушечные «Сюперб», «Хироу» и «Султан», 64-пушечные «Игл», «Монмут», «Вустер», «Бурфорд», «Экзетер» и «Маньяэм», 50-пушечный «Айсис» и 68-пушечный «Монарка» — против такого же количества у своего противника. Правда, на «Аякс» надеяться не стоило, и Хьюз имел преимущество.

В 9:30 две эскадры сошлись на дистанции в 2 кабельтова (360 м). «Фламман» вёл бой сразу с двумя кораблями — «Хироу» и «Экзетером». «Аннибал» атаковал «Айсис». «Севэ» составил пару «Бурфорду». «Брийан», несмотря на то, что был слабее, затеял бой с «Султаном», а «Эро» накинулся на «Сюперб». «Сфинкс» и «Монарка» вели бой на дистанции в 4 кабельтова (740 м), и это, скорее всего, была стрельба «в направлении».

«Фламман» сильно пострадал от огня англичан, но смог нанести обоим своим противникам сильные повреждения. «Брийан», имевший 64 орудия против 74 у «Султана», за час потерял одну из мачт, семь пушек были сбиты с лафетов, погибли до 30 матросов. На помощь ему подошёл флагманский «Эро», и «Султан», не выдержав огня, выкатился из линии.

В 13:00 Хьюз потерял управление эскадрой. Де Сюффрен же, обогнав противника, из-за больших повреждений не стал продолжать бой и взял курс на Куддалур.

После боя адмирал решил провести суд над капитанами, не поддержавшими атаку. Капитаны «Аякса», «Бизарра» и «Севэ» были обвинены в трусости и небрежении своими обязанностями. Во время следствия выяснилось, что капитан «Севэ» во время боя вообще чуть не спустил флаг, и лишь офицеры корабля воспрепятствовали этому! Гуэ де Фробервилль, армейский офицер, находившийся при эскадре, писал:

«С некоторого времени в исполнении долга появилась чрезвычайная расхлябанность. Действия главнокомандующего раздражали многих членов офицерского корпуса, совершенно не приученных подчиняться. Они не находят в своём командире отвратительного кастового духа, столь вредного общественным интересам, кастового духа, на котором вскормлены кадеты. Их привилегии, почести и возраст лишь укрепляют этот дух в тех, кто состарился на службе. Мы видим доказательство этого в заговоре, который привёл к отставке 30 или 40 этих офицеров».

По итогам слушаний два из трёх капитанов лишились своих постов.

По словам исследователя Филиппа Мэзона:

«Сюффрен всюду действовал оригинально. Он сочетал агрессивный темперамент со способностью уловить критический момент боя и отрицанием принятых правил. Хотя Сюффрен не имел численного превосходства над противником, он постоянно пытался охватить его линию, в то время как Биго де Морог рекомендовал этот манёвр только для флота, имеющего численное преимущество.

В целом Сюффрен вёл кампанию в стиле корсара или командира лёгкой эскадры. Его наступательный дух давал ему преимущество над Хьюзом. Человек, которого англичане стали называть Адмирал Сатана, почти всегда захватывал инициативу, атакуя врага. Он неоднократно повторял нападения, несмотря на тяжёлые потери в людях и повреждения своих кораблей».

Потерпев неудачу у Негапатама, де Сюффрен развернулся на юг и решил захватить Тринкомали. Ещё в Куддалуре он узнал, что к Баттикалоа прибыли два французских линейных корабля, три фрегата и транспорты с двумя полками французских солдат (800 человек). 21 августа он соединился с этими силами и 25 августа произвёл высадку к востоку от города. Три дня французы копали редуты и ставили пушки. 28 августа началась бомбардировка города одновременно с моря и суши. Английский гарнизон в 500 человек под командованием капитана Макдауэлла не выдержал, и 30 августа согласился на почётную сдачу. 1 сентября французы вошли в город, а у Тринкомали показались паруса эскадры Хьюза.

Хьюз имел десять кораблей, де Сюффрен вместе с подкреплениями — 16. Он ратовал за энергичную атаку, однако — как всегда! — часть капитанов выступила категорически против агрессивной тактики. Де Сюффрен настоял на своём, приказав выходить в море и сформировать линию.

Изначально французы следовали на противника строем фронта, а в 3 кабельтовых сделали поворот на 8 румбов на север, и линия была сформирована. Из-за такого манёвра часть кораблей арьергарда оказалась чуть в стороне от боя, а центр французской эскадры — на расстоянии 1,5–2 кабельтовых от противника. Именно в центре и произошел самый жаркий бой.

План боя у Тринкомали.

74-пушечники «Эро» и «Иллюстр», а также 64-пушечный «Аякс» оказались против 74-пушечных «Сюперба», «Хироу» и «Султана» и 64-пушечных «Монарки» и «Бурфорда».

Жестокая схватка продолжалась час, при этом на флагмане де Сюффрена постоянно висел сигнал, обращённый к 60-пушечному «Сен-Мишелю» и 50-пушечному «Аннибалу» — вступить в ближний бой.

Однако приказы адмирала были проигнорированы. На исходе часа, словно устыдившись, атаку поддержал «Брийан», а получившего сильные повреждения «Аякса» сменил «Артизан».

Ситуация стала критической, когда на «Эро» рухнула грот-мачта. Вопреки советам офицеров, де Сюффрен отказался выходить из боя и продолжил вести огонь по флагману Хьюза. В арьергарде жёстким огнём французов были повреждены «Айсис», «Вустер» и «Монмут». «Экзетер» получил несколько ядер под ватерлинию, потерял капитана и вышел из линии.

Бой продолжался. Арьергард французов, проходя вдоль английской линии, постепенно сближался с центром Хьюза, уже довольно потрёпанным в бою. Де Сюффрен же, выпустивший в общей сложности 1800 ядер, палил холостыми, надеясь напугать англичан и не допустить сближения с флагманом. Оба этих обстоятельства заставили Хьюза отвернуть под ветер, и в 17:30 британский адмирал вышел из боя. «Эро» потерял грот- и бизань-мачты, «Вустер» лишился фок-мачты, «Экзетер», сильно осевший в воду, медленно уходил, кренясь на левый борт. «Сюперб» и «Монмут», виляя разбитой кормой, маневрировали парусами, так как оба во время боя лишились рулей.

Де Сюффрен бросился в погоню, но его корабли были сильно повреждены, и вскоре он вернулся в Тринкомали для ремонта. Хьюз через неделю еле-еле дошёл до Мадраса. Осмотр линкоров показал, что они фактически небоеспособны на ближайшие три месяца.

Англичане очень опасались, что следующим на очереди окажется Мадрас, и срочно запросили переброску войск из Бенгалии и Бомбея. Хьюз же, видя, что в Мадрсе нормально корабли отремонтировать не удастся, взял курс на Бомбей, попал в сезон муссонов и шёл два месяца, де-факто до конца года выбыв из борьбы.

Примерно в это же время глубоко больной командующий армией британской Ост-Индской компании Кут был вынужден уйти со своего поста. Казалось, время компании на юге Индии подходит к концу. 7 декабря 1782 года внезапно скончался Хайдер Али. Погиб он не от рук врагов и не от заговора, а от раковой опухоли.

Бриранский историк Бауринг дал ему такую характеристику:

Новый губернатор Французской Индии Шарль Жозеф де Бюсси, прибывший в сентябре на Иль-де-Франс, отплыл из Порт-Луи к берегам Индии 18 декабря 1782 года. Соединившись с де Сюффреном у Малабарского побережья, де Бюсси узнал неприятную для французов весть о смерти Хайдера и решил высадиться у Куддалура. В жестоком бою де Бюсси и сын покойного правителя Майсура Типу Сахиб свели сражение вничью и отошли в город.

Обескровив противника, де Бюсси рассчитывал не на решительный штурм неприятеля, а на длительную осаду и надеялся, что флот де Сюффрена всё-таки подойдет к Куддалуру.

Де Сюффрен не подвёл. Он снялся с якоря 11 июня и уже 15 числа был на месте. Французский флот состоял из 15 кораблей. Хьюз же собрал все наличные силы и имел 18 линкоров.

20 июня ветер переменился на благоприятный, и де Сюффрен приказал атаковать. Бой начался в 16:00, но Хьюз по опыту прошлых сражений не хотел сближаться вплотную с кораблями противника. Перестрелка на дистанциях от 400 до 600 м продолжалась три часа. Англичане начали отходить и к вечеру бросили якорь в 25 милях к югу от Куддалура.

На кораблях Хьюза состоялся военный совет. Заслушав неутешительные отчёты кэптенов о повреждениях, о нехватке провизии и о начинающейся цинге, английский адмирал принял решение идти в Мадрас и сражение за Куддалур прекратить. Де Сюффрен же вернулся в порт и сгрузил в помощь де Бюсси 1200 солдат. Теперь гарнизон города увеличился до 3600 штыков.

Последней операцией этой войны стала вылазка французов из Куддалура 29 июня 1783 года. Она оказалась довольно неудачной: несколько офицеров попали в засаду к англичанам.

Правда, удалось похитить два английских знамени, однако решающего значения для общего хода военных действий это событие не имело. Англичане, не видя поддержки от своего флота, не рискнули атаковать Куддалур, хотя имели большое численное превосходство.

Вскоре между Англией и Францией начались переговоры, был заключён мир, а 2 июля 1783 года военные действия прекратились. В Индии было восстановлено положение status quo ante bellum — такое же, как до войны.

Одновременно англичане вели переговоры о мире с Майсуром. В только что завоёванном Мангалоре Типу Сахиб издевательски предложил провести предварительные слушания. Это было для Ост-Индской компании неслыханным унижением, но выбирать не приходилось — британцы в Индии оказались настолько ослаблены, что не имели сил даже на оборону Мадраса, и 11 марта 1784 года мир был подписан.

В договоре стороны обязались не помогать прямо или косвенно врагам друг друга, вернуть друг другу все завоёванные крепости и города, произвести обмен военнопленными.

В Англии этот документ расценили как позор. После обнародования Мангалорского договора цены на акции британской Ост-Индской компании упали в два раза. Типу ударил дельцов из Сити по самому больному месту — по карману.

Паб «The lamb and flag» закрылся

Сегодня закрывается любимый паб писателей Джона Толкина и Клайва Льюиса «The lamb and flag», которому больше 400 лет – он открылся на этом месте в 1613 году и пережил Великую эпидемию чумы 1665/66, но не справился с пандемией коронавируса.

За это время его завсегдатаями были не только авторы «Властелина колец» и «Хроник Нарнии», но и многие другие знаменитости. Так, в 19 веке его нередко посещал писатель Чарльз Диккенс, а романист Томас Харди написал здесь большую часть своих произведений.

«Это один из самых легендарных, пропитанных историей пабов. Туда приходили за живым общением. Тут нет телевизора, нет музыкального автомата. Здесь общаются, разговаривают за кружкой настоящего эля. Это огромная часть истории и традиций нашей страны. Его закрытие – настоящая трагедия», — сказал местным СМИ представитель пивной организации Campaign For Real Ale Дейв Ричардсон.

Правильная тактика

UPD. События происходили в другом городе #comment_189540762

В Англии нашли редчайшую китайскую монету

Она относится к периоду правления легендарной династии Чжао.

Охотник за сокровищами из Хэмпшира (графство на юге Англии) обнаружил с помощью металлоискателя средневековые артефакты, среди которых оказалась редкая китайская монета, изготовленная между 1008 и 1016 годами. Находка была сделана возле деревни Буритон.

25-миллиметровая монета из медного сплава была выпущена во время правления легендарной династии Чжао. Такие монеты оставались в обращении вплоть до XIV века.

В XIII и XIV веках керамика, импортированная из Китая, высоко ценилась среди английской знати, и исследователи полагают, что монета, вероятно, достигла берегов страны в этот период. По всей видимости, сама монета представляла собой предмет коллекционирования, а не средство обмена.

Китайские монеты находили в Великобритании и раньше, но большинство из них относится к XVII веку, когда торговля между Европой и Дальним Востоком была гораздо более активной. Только одна монета, найденная в 2018 году в Чешире, относится к рубежу второго тысячелетия. Она была изготовлена примерно на 60 лет позже, чем монета из Буритона.

Китайские монеты XI века ранее обнаруживались в Восточной Африке, недалеко от портов Персидского залива, на побережье Аравии, в Индии и на Шри-Ланке. Одна из них была найдена даже в Болгарии.

На основе этих открытий можно проследить теоретическую торговую сеть, которая, очевидно, связала средневековую Англию с Китаем. Торговцы керамикой из Китая огибали Индийский полуостров, проплывая по Красному морю, проходили через Египет к берегам Средиземного моря, направляя свои корабли к итальянскому полуострову, а затем двигались на север. через внутреннюю часть Европы. На финише своего многомесячного путешествия они пересекали Ла-Манш, высаживаясь на южных берегах Британских островов.

«Интересно, что эта находка была сделана всего в 30 километрах от единственной подтвержденной средневековой китайской керамики в Англии, осколка сине-белого фарфора из маленькой чашки XIV века, который был найден на Лоуэр-Брук-стрит в Винчестере», — сообщил Кейтлин Грин, историк из Кембриджского университета.

Редкая китайская монета была зарегистрирована в Британском музее, который каталогизирует важные археологические и исторические открытия, сделанные исследователями-любителями.

Как отмечают ученые, по мере того как новые исторические и археологические исследования выявляют более обширные и активные торговые связи, становится ясно, что мировая экономика в той или иной форме подвергалась глобализации в течение длительного времени.

Коротко но ярко

Эксцентричные наряды британского пэра Генри Сирила Пэджета, 5-го Маркиза Англси по прозвищу » Toppy» растратившего все семейное наследство на костюмы и драгоценности и скончавшегося в 1905 году в возрасте 29 лет.

Рождественский Лондон

Свадьба в разрушенной церкви. 1940 год

автор неизвестен, фото колоризовано.

Ушедшая традиция

Несколько веков в Англии была популярна домашняя игра «Львиный зев» или «Кусающийся дракон»

В нее играли зимой, преимущественно в канун Рождества. В широкую мелкую емкость наливали горячий бренди, поджигали и бросали туда же изюм, засахаренные фрукты или орехи. Целью игры было вытащить орех из горящего бренди (рискуя обжечься) и съесть его.

Сэмюэль Джонсон в «Словаре английского языка» (1755) описал эту игру так: «Люди выхватывают изюминки из горящего бренди, тушат их, немедленно суя в рот, и съедают».

Для украшения игры в огонь часто бросали щепотки соли, которая вспыхивала на огне. Игра довольно безопасна, если делать все быстро — в нее играли даже дети. Об этой игре (flap-dragon) писал еще Шекспир и в «Бесплодных усилиях любви» и в «Генрихе IV»

А один из британских писателей в 1860 году даже сетовал, что такая прекрасная игра уступает место новомодной «елке».

Великая лондонская вонь

От запахов, на которые часто жалуются современные москвичи, лондонцы середины XIX века даже не поморщились бы. Ибо на их памяти в столице Британской империи случилась знаменитая Великая лондонская вонь.

Причины для этого исторического события назревали давно. Как и в любом древнем городе Европы, кроме прославившегося своими инженерными выкрутасами Рима, в Лондоне не слишком много внимания уделяли городской канализации. Нечистоты сбрасывали в маленькие реки, которые в итоге стекали в Темзу. В XVII веке реки прикрыли сверху (как и в Москве), так как количество сбросов увеличивалось, и несчастные водные артерии воздух не озонировали.

Однако вплоть до конца XIX века главный принцип оставался тот же: из многочисленных ручейков и речушек по обе стороны Темзы в нее стекали совсем не вешние воды, а содержимое модной технической новинки — ватерклозетов. В разгар промышленной революции к этому также добавились многочисленные стоки лондонских заводов и фабрик, включая особенно ароматные кожевенные.

В общем, амбре в Лондоне стоял все гуще и гуще, однако городские власти от него отчаянно отмахивались, переводя стрелки друг на друга, ибо река находилась вне чьей-либо юрисдикции.

В 1857 году великий писатель-реалист Чарльз Диккенс писал своему другу: «Могу подтвердить, что запах стоит отвратительный, абсолютно выворачивающий желудок и душу». В то время как журналист Джордж Гудвин свидетельствовал, что «отложения нечистот на берегах Темзы в некоторых местах достигают двухметровой глубины». Интересно, как мистер Гудвин это определил… Впрочем, опустим подробности.

Все это безобразие продолжалось до 1858 года, который вошел в историю как год Великой лондонской вони. В июне этого года в Лондоне установилась удивительно жаркая и сухая погода. В тени температура доходила до 36 градусов по Цельсию, а на солнце можно было намерять все 48! Все это естественным образом привело к частичному пересыханию Темзы и усиленной душистости ее берегов.

Запах стоял такой невыносимый, что в английском Парламенте, окна которого как раз выходят на главную лондонскую реку, занавески стали пропитывать хлоркой, однако заседания все равно прекращались очень быстро. Прижав носовые платки к носам, лорды и даже простые граждане из Палаты общин спешили скорее свернуть любую дискуссию и отправиться домой. Однако не тут-то было! Дело в том, что самые престижные дома в Лондоне (включая королевские дворцы) традиционно стояли рядом с рекой: она использовалась как самая удобная дорога из одной королевской резиденции в другую. Так что спасения от невыносимой вони не было нигде! Всеобщая паника усугублялась тем фактом, что в те времена все просвещенные люди верили в «теорию миазмов», согласно которой холера и чума распространялись через неприятные запахи. И холера как раз хозяйствовала в Лондоне со страшной силой, ибо питьевую воду брали из резервуаров, так или иначе соседствующих с речками-клоаками и Темзой. В реку за пару летних месяцев высыпали до 250 тонн извести, которая должна была замаскировать запах, однако тщетно. Все, кто имел возможность покинуть столицу, бежали оттуда не оглядываясь.

Папаша Темз представляет британской столице своих детишек: понос, золотуху и холеру

Фото: Карикатура из журнала Punch

В конце концов в июле 1858 года журналисты и общественность поставили вопрос ребром и потребовали спасти «папу Темзу» от несмываемого позора (реки в Великобритании традиционно мужского рода). Вопрос о постройке централизованной канализации был вынесен на обсуждение в Парламент и принят с рекордной быстротой. За спасение города и Темзы взялся инженер Джозеф Базелджет, под руководством которого была сооружена одна из самых эффективных и красивых городских канализационных систем мира. В частности, вестибюли насосных станций — это настоящее произведение искусства. Конечно, стоила эта стройка недешево, однако лондонцы были счастливы заплатить налог, который избавил бы их от великой вони. С некоторыми дополнениями канализационная система Базелджета используется до сих пор. Все кварталы Лондона подсоединены к наклонным тоннелям, которые выводят нечистоты за пределы города.

Вестибюль канализационной насосной станции в Бельведере

В феврале 1864 года стройка века в Лондоне была почти завершена, и Базелджет приступил к финальному ее этапу: Темза оделась в роскошные набережные, под которыми проходили (и проходят) основные трубы вывода нечистот. Вскоре после завершения этого красивого и невероятно сложного проекта, спаситель «папы Темзы» был посвящен королевой Великобритании в рыцари.

Вот так вот некоторые делают карьеру на войнах, а некоторые на вони. И еще неизвестно, чье рыцарское звание более заслуженное!

Британская армия в Первой Мировой

Автор: Егор Зильберборд.

4 августа 1914 года Великобритания объявила войну Германии по причине входа германских войск в нейтральную Бельгию. Тем самым в войну вступили Британская Индия, Канада, Новая Зеландия, Австралия, Ньюфаундленд, Южно-Африканская колония и другие доминионы Британской короны.

В этой статье мы показываем, что британская армия представляла из себя до и во время войны.

Будучи ярым франкофилом, Эдуард VII в 1903 году поставил подпись под англо-французским соглашением — Антантой.

После «вторжения» Германии в Бельгию, возмущение в Британии было настолько велико, что тысячи добровольцев откликнулись на призыв лорда Китченера. За один год в армию вступило 2 миллиона человек.

Уже в августе 1914 года 100 000 человек пересекли Ла-Манш под командованием Джона Френча, командовавшего корпусом до 1915 года.

Британская пехотная дивизия в 1914 г. состояла из 18 073 солдат и офицеров, 5592 лошадей, 76 орудий и 24 пулеметов. Все время своего присутствия в Европе, с 1914 по 1918 г., британская армия сохраняла одно и то же название: Британские экспедиционные силы.

Начиная с 1905 г. английский солдат был одет в китель-френч с отложным воротником и накладными карманами, в штаны, обмотки до колен и фуражку с драповым козырьком.

Винтовка Lee Enfield Mk.3

Оружие для солдат британской армии отбиралось с особой тщательностью. Была поставлена цель обеспечить солдата, насколько это было возможно в ту эпоху, большей огневой мощью. Это была винтовка «Ли-Энфилд III» (Lee-Enfield III), которая, несмотря на свою незначительную длину — всего 1,13 метра, — благодаря разумному использованию нарезки ствола обеспечивала пуле (заостренной цилиндрической формы) калибра 7,7 миллиметра начальную скорость в 671 м/с.

Ее вес тоже следует отметить: 3,746 килограмма, и полностью разбиралась вручную. Однако самое большое преимущество этой винтовки — ее магазин на 10 патронов (2 обоймы по 5 патронов). Профессиональный солдат, каким был солдат экспедиционного корпуса 1914 года, делал минимум 15 выстрелов в минуту.

Принятое в 1908 г. «ременное снаряжение» заменило собой старую модель, при которой грудь обкладывалась тяжелыми патронташами, стеснявшими при долгом ношении движения солдата своим постоянным давлением. Новое снаряжение изготовлялось из плотной ткани и рационально распределяло патронташи, полотняную сумку, фляжку, шанцевый инструмент и штык-нож. При этом любая деталь снаряжения очень легко снималась и одевалась.

Обычно снаряжение было цвета резеды, но могло быть и светло-желтым, и белым, в зависимости от воинской части. Металлические (медные) детали амуниции во время боевых действий тщательно затемнялись — надо было полностью исключить блеск, который мог выдать присутствие солдата.

Расположение десяти патронташей достойно отдельного описания — они разделялись на две группы по пять кармашков в каждой: три нижних, расположенных вдоль ремня, поддерживали два остальных, слегка смещенных к центру. Подобное размещение патронташей полностью освобождало руки солдата. В отдельных подразделениях точно такая же амуниция изготовлялась из кожи.

Первоначально ранец являлся частью амуниции и крепился на спине теми же ремнями, что поддерживали патронташи. Более поздняя модель ранца (имевшая собственные лямки) располагалась или на спине (при полевой форме), или на левом бедре (при штурмовой форме).

Штык-нож, шанцевый инструмент и фляжка

Чтобы компенсировать достаточно небольшую длину винтовки, надо было удлинить штык-нож. Его кожаный чехол крепился на ремне.

Шанцевый инструмент носился на пояснице в специальном кармашке, крепившемся к поясу ремешками.

Фляжка из синей эмалированной жести помещалась в футляр из коричневого фетра.

Фуражка с драповым козырьком не была единственным головным убором британской армии. Фуражку «с ушами», похожую на шапки лесничих, носили очень многие солдаты, хотя ее редко можно увидеть на фотографиях времен войны. Она появилась зимой 1915 г. под официальным названием «зимняя фуражка походной формы». С июня 1917 г. ее называли также и по-другому: «мягкая фуражка походной формы».

Крайний справа и слева в фуражке с ушами

С 1915 г. британская пехота стала получать широко известные теперь стальные каски — «тазики». Затем их получили все подразделения британской армии и войск доминионов. Каска окрашивалась в различные цвета: от светлого хаки до оливкового, от светло-серого до сине-серого (у танкистов).

По примеру союзников она покрывалась чехлом из толстой ткани, на которой изображались эмблемы полка. Реже чехол разрисовывался камуфляжными пятнами коричневого оттенка. Лишенная гребня, монолитная, английская каска в производстве была значительно проще, чем ее французский аналог — каска «Адриан».

Узнаваемые прежде всего по традиционному «Сэму Брауну» (Sam Browne belt) — ремню и портупее, па которых крепились кобура револьвера «Уэбли» и патронташ, в Первую Мировую войну британские офицеры отличались строгим, элегантным и практичным обмундированием, которому завидовали бельгийские и французские офицеры, форма которых была явно устаревшей.

Револьвер Webley Mk. 5

Первые столкновения с врагом заставили британских офицеров отказаться от совершенно бесполезной сабли (вместо которой они стали носить крепкие трости), медных пуговиц и отличительных нарукавных нашивок — они были слишком хорошо заметны и в первые дни войны стали причиной смерти многих офицеров. С этого момента офицерские знаки различия стали размещаться исключительно на погонах.

Чтобы лучше смешаться с солдатами, офицеры во время атак часто брали с собой винтовку.

Штаны из драпа светлых тонов (бежевого или цвета хаки) носились с обмотками, высокими ботинками на шнурках и гетрами. Офицеры стрелковых подразделений носили черные кожаные ботинки.

Офицеры гвардейских полков носили узкие брюки (похожие па брюки для игры в гольф), обмотки цвета хаки и черные ботинки.

Форма офицера британской армии 1914 года

Появление на континенте первых шотландских полков вызвало неуместный энтузиазм, смешанный с удивлением. Эти странные, атлетического сложения, солдаты в «юбках», чеканившие свой тяжелый и размеренный шаг по дорогам Фландрии, лучше других переносили трудности боев и отступлений первых недель войны. Такими же, как у английских солдат, у них были только амуниция и вооружение. Их головной убор был «Гленгерри», немного похожий на современную пилотку: темно-зеленый без повязки у хайлендеров и камеронцев, темно-синий с повязкой в форме красных, черных и белых квадратов у лоулендеров. Кроме того, шотландцы носили круглый головной убор цвета хаки — так называемый tam-o-shanter.

Гленгерри Сифортского горского полка

«Tam o shanter» Кэмеронских горцев

Китель шотландцев, в отличие от кителя английских пехотинцев, имел полы округлой формы. Однако начиная с битвы при Марне (сентябрь 1914 г.) они также в основном стали носить китель обычной модели.

Красно-белые гольфы и гетры были заменены гетрами цвета хаки и подходящими по цвету’ гольфами или классическими обмотками.

Форма шотландского пехотинца Первой Мировой

Типично шотландская одежда, возникшая в незапамятные времена, — килт, шилась из шерстяной клетчатой ткани, так называемого тартана, сочетание разнообразных цветов которой в кодифицированном виде обозначало определенный шотландский клан: МакКензи, Форбес, Сазерленд и т. д. Сложность переплетающегося узора не поддается никакому описанию, и только цветной рисунок может дать почувствовать все его тонкости.

Во время боя поверх килта надевался фартук (чехол, полностью закрывавший килт) из ткани цвета светлого хаки, закреплявшийся веревкой у правого бедра. Иногда фартук имел спереди карман, призванный заменить традиционную отороченную мехом, богато разукрашенную кожаную сумку, очень неудобную во время боевых действий. Однако солдаты отнюдь не всех батальонов подчинялись этому правилу, продиктованному элементарной осторожностью. Многие вообще никогда не носили фартуков, а некоторые ограничивались половиной фартука, прикрывавшей переднюю часть килта.

Некоторые шотландские полки, например Шотландская гвардия, взяли на вооружение стандартную английскую форму. Их шотландское происхождение теперь можно было выяснить только по красному нарукавному шеврону, на котором белыми буквами было вышито название полка, а также по расположенным в шахматном порядке клеткам на правой стороне фуражки.

Обычно на одну poту обычно приходилось два волынщика.

Традиционный кинжал Скин Ду

Волынщики увлекают за собой в бой пехотинцев

Их китель с округлыми, по шотландской моде, полами имел расшитые обшлага с традиционно приподнятыми вверх углами. Китель такого покроя назывался якобитским. В 1914 г. во время боевых действий он очень быстро заменен кителем стандартного для британской армии покроя. От сабель с опоясывающей гардой, неоправданно и упрямо называемых «Клеймор»(Claymors), пришлось отказаться по тем же очевидным причинам.

Пулеметы и пулеметчики

В 1912 г. на вооружение армии Великобритании поступили пулеметы Виккерса, которые очень быстро были признаны одним из наиболее страшных орудий той эпохи. Он имел скорострельность 450— 550 выстрелов в минуту, и пулеметчики использовали пулеметные ленты на 250 патронов калибра 303 (7,7 миллиметра).

«Vickers mashine-gun Mk. 1»

Пулемет Виккерс в битве при Пашендейле

Легкий пулемет Левиса появился 1915 г. и получил широкое распространение в пехотных частях. Он заряжался циркулярной обоймой на 47 патронов калибра 7,7 миллиметра.

Преданные своему монарху доминионы и колонии считали за честь послать своих сынов в помощь войскам метрополии. Из Канады, Австралии, Индии и Новой Зеландии постоянно подвозились подкрепления общей численностью около миллиона человек.

В Канаде добровольцев собрали в большом лагере около Квебека и после короткой подготовки 3 октября 1914 г. переправили в Великобританию.

Затем, уже после более основательной подготовки, в феврале 1915 г. они были высажены на континенте. Сначала канадцы подчинялись английскому командованию, но затем в конце 1916 г. канадские части, которых было уже 4 дивизии, были объединены в Канадский армейский корпус, во главе которого был поставлен канадский генерал сэр Артур Курье. Шестьсот тысяч канадских добровольцев сражались во время Первой мировой войны на стороне союзников.

Канада также поставляла огромное количество продовольствия и боеприпасов, что дало толчок развитию ее промышленности. После окончания военных действий она подписала мирный договор как страна, входящая в состав Британский империи. Канадские войска потеряли в боях 60 000 человек.

Австралия и Новая Зеландия также посылали своих сынов на поля сражений. Подразделения АНЗАК храбро сражались во Франции, Египте и Палестине.

Индийская армия со своими знаменитыми низкорослыми сикхами и гуркхами вновь подтвердила свою высокую репутацию, теперь в окопах Фландрии.

Индийские войска прибывают во Францию

Южная Африка не только внесла значительный вклад в борьбу против германских отрядов, действовавших в Юго-Западной Африке, но также посылала пехотные бригады и другие подразделения во Францию. Среди них, так же как среди канадцев и австралийцев, можно было встретить знаменитых солдат в килтах, которые сумели сохранить традиции своих предков даже на другом конце света.

Южно-Африканские солдаты туземного контингента

Милиция, йомены и волонтеры

Милиция, существовавшая в Великобритании с давних времен, была создана в эпоху Наполеоновских войн и представляла собой резерв, поставлявший пополнения в регулярную армию. Она полностью комплектовалась из добровольцев.

Третий вспомогательный корпус составляли волонтеры (Volunteers). Эти части, как и предыдущие, вели свою историю со времени Наполеоновских войн. Волонтерный корпус был распущен в 1814 г. и вновь сформирован в 1859 г.

Перед лицом германской угрозы милиция стала «специальным резервом», в задачи которого входила подготовка пополнений батальонов пехотных полков, тогда как два других «корпуса» были объединены в территориальные войска, делившиеся на пехоту, кавалерию, артиллерию и вспомогательные службы. Хотя считалось, что территориальные войска не имели военного значения, и йоменские, и волонтерные части поставляли своих лучших солдат в регулярную армию.

Территориальная пехота носила стандартную форму, а вот ее экипировка была несколько разнородной. Винтовки — старая модель «Ли-Энфилд» с длинным стволом — в регулярной армии были сняты с вооружения еще в 1907 г.

За время войны офицеры достигли больших результатов, и 300 000 солдат территориальных войск отличались высочайшим уровнем дисциплины и хорошей подготовкой.

В британской армии различали пять категорий: 1-я — регулярная армия, 2-я — регулярный резерв, 3-я — специальный резерв, 4-я — территориальные войска, 5-я — резерв территориальных войск. В Национальный резерв были объединены вышедшие в отставку солдаты и офицеры. Наконец, для лиц старших возрастов, непригодных к военной службе, но желавших, несмотря ни на что, служить своей родине, были созданы войска королевской обороны.

Развернутая правительством широкомасштабная рекламная кампания была нацелена в первую очередь на увеличение набора в армию. Она подверглась весьма справедливой критике, поскольку афиши, беспардонно дей-ствутощие на человеческие чувства, вызвали настоящее помешательство. К тому же такая агрессивная кампания была излишней, так как английский народ и так был охвачен внезапным и всеобъемлющим патриотическим порывом.

Существующие казармы не могли вместить в себя всех добровольцев, и их размещали в огромных, сооруженных на скорую руку, временных лагерях. В 1916 г. хорошо подготовленные дивизии, высадившись во Франции, почувствовали на себе все тяготы, которые выпали на долю измотанных «пуалю».

Тем не менее именно солдаты территориальных войск в первую очередь пополняли небольшие Британские экспедиционные силы в первые дни войны.

Автор: Егор Зильберборд

А ещё вы можете поддержать нас рублём, за что мы будем вам благодарны.

Яндекс Деньги (410016237363870) или Сбер: 4274 3200 5285 2137. А можете нажать на галочку рядом с ником ТС и отсканировать QR-код.

Техногенные катастрофы #4. Катастрофа не всегда приходит громко

Вы, небось, обмазавшись прохладными про аварии на ГЭСах да АЭСах, радуетесь, что у вас на окраине (а то и в центре) Мухосранска коптит себе потихоньку старая ТЭЦка времён царя Гороха, а следовательно, ваши жопки в безопасности. Так вот, у меня для вас плохая новость. Вот вам новая фобия в копилочку: смог, который смог.

Дело в том, что до Лондона проклятый Сталин не дотянулся, и, следовательно, свободные британцы до сих пор не знают таких ужасов коммунизма, как центральное отопление (звуки_приплетания.wav, скачать без смс и регистрации). Как следствие, долгими британскими зимами отапливались кто чем может, а могли в основном углём. Дерьмовым британским углём, так как хороший уголь шел на экспорт. Так что и в лучшие дни в городе с синим небом было не то, чтобы очень, но, как показала практика, всё познаётся в сравнении.

К 5 декабря 1952 года над Лондоном сошлись сразу две несчастливых звезды: холодный туман, побуждавший подбрасывать больше угля фтопку, и некстати подошедший антициклон, «заперший» весь этот дым над городом. В итоге, образовавшийся смог получился настолько густым и ядрёным, что отменили автобусные маршруты, «скорые», концерты и прочее. Город натурально превратился в газенваген.

Так что, котаны, массовой гибели людей не всегда предшествует большой бадабум, рёв сирен и грибовидное облако на горизонте. Иногда беда приходит вполне буднично, не становясь, впрочем, от этого менее смертоносной. Берегите себя и до новых встреч. Адиос.

Как раз по пути

Английский Хрустальный дворец

Автор: Александр Удальцов.

1850 год. Тень от огромной задницы медленно плыла по английским лугам, накрывая всю империю целиком. Вместе с достоинством джентльменов, репутацией британской промышленности и честью Английской королевы.

А начиналось всё прозаично. Из поездки на континент вернулся некий Генри Коул. Посетив там выставку достижений французского хозяйства, полюбовавшись на образцы продукции лионских ткачей, французских ювелиров и всё такое прочее, Коул твердо решил — лягушатникам нужно утереть нос. Посетив с такой оригинальной мыслью принца Альберта, мужа королевы Виктории, он встретил полное понимание. Утирать нос решили с помощью своей собственной выставки.

План был прост, как всё гениальное. Первым делом рассылались приглашения поучаствовать по всем пяти континентам. Естественно, желающих набежало очень много, ведь все любят похвастаться. И среди этого разнообразия должна была возвышаться недосягаемой

сияющей вершиной экспозиция Британии. Красота же!

Для выполнения плана, первым делом была собрана комиссия из уважаемых людей. 11 января 1850 года состоялось первое заседание на котором утвердили дату открытия «Великой выставки» — 1 мая 1851 года. Чуть менее пятнадцати месяцев на всё про всё. Очень смелое решение, учитывая то, что в природе ещё не существовало того здания, где должен был быть устроен этот праздник жизни. Да что здания, не существовало даже проекта, даже понимания того, что оно должно из себя представлять — не было. Комиссия знала только одно, здание будет длинной 1851 фут, в честь года. Потому что — символизм!

Возведение над головой хрустального неба

Перед началом строительства был объявлен международный конкурс на проектирование павильона. Главным требованием была высокая скорость постройки, потому что время уже поджимало. Вторым условием была низкая стоимость сооружения, потому что, хоть и хочется, чтобы все ахнули, но денег всё равно жалко. Ну и третьим пожеланием была возможность всё это чудо потом быстро разобрать и куда-нибудь утилизировать.

1 мая 1851 года. Торжественное открытие Всемирной выставки. Королева Виктория совершенно искренне назвала этот день «величайшим днём в истории»

Несмотря на жёсткие рамки конкурса, чертежи посыпались как из рога изобилия. Если не принимать во внимание совсем уже дилетантские рисунки карандашом на клочке газетки, то заявок было подано 245 штук. Комиссия проводила целые дни, зарывшись в ворохи бумаги, отбраковывая один проект за другим. Все они требовали внушительных денежных вложений и ещё более внушительных затрат по времени. Наконец, отчаявшиеся члены «Комиссии Королевского комитета Великой Международной промышленной выставки» приняли Соломоново решение — аккуратно слиться с этого праздника жизни. То есть устроить отдельную строительную комиссию, и уже ей передать всю полноту ответственности.

Члены новообразованного комитета хоть и не были профессиональными архитекторами, сообразили взять из предложенных вариантов всё самое, по их мнению, лучшее. И выдали свой вариант павильона. Больше всего он напоминал громадный кирпичный амбар, увенчанный нелепым железным куполом. Стоит ли упоминать о том, что тридцать миллионов кирпичей, необходимых для постройки этого кошмара, взять было неоткуда.

Это был полный провал. Самое обидное, что переносить выставку на следующий год было поздно. В портах стран-участниц на корабли уже грузили предметы искусства и промышленные товары. И отказаться было нельзя, и принимать было негде. Такого позора Великобритания не знала за всю свою историю. Тут-то и появился на горизонте рыцарь в сияющих латах.

Наш герой — Джозеф Пакстон, был достойным сыном своего времени. Родившись в бедной фермерской семье, он своим умом и трудолюбием смог кое-чего добиться. К двадцати годам, например, стал главным садовником в поместье герцога Девонширского. Злые языки поговаривают, что пожилому глуховатому герцогу понравился громкий голос и внятная речь Джозефа, но это они от зависти. Ведь очень быстро молодой садовник показал, что голос — это самое малое из его достоинств. Под его руководством земли герцога преображались и начинали приносить невиданные ранее барыши. Не имея специального образования, Пакстон спроектировал и построил самый большой в мире фонтан. Крупнейшая в Англии альпийская горка — тоже на его счету. Полностью перекроенное поместье стало обильно поставлять на господские столы тропические фрукты превосходного качества. В этом Пакстону помогли не только знания и умения садовода, но и страсть к строительству теплиц и оранжерей. Упомянем одно только то, что построенную им «Великую теплицу» в 1843 году посетила королева Виктория. И не просто побывала, но и изволила кататься внутри в конном экипаже, чем привела всю Англию в восторг и умиление.

Ознакомившись с условиями конкурса, Пакстон был озарён простой и ясной идеей. Павильон должен быть похож на оранжерею. Огромную, просто гигантских размеров оранжерею, какой ещё не видел мир. Плюсом такого решения была сравнительно быстрая сборка-разборка по сравнению с каменными зданиями. Опять же сравнительная дешевизна. И заманчивая возможность наполнить выставочные залы солнечным светом. Минус был только один — раньше такого никто никогда не делал и начинать было страшно. Члены комиссии пугали друг друга умозрительными проблемами. А не изжарим ли мы посетителей палящими лучами? А что если от нагрева рамы расширятся, выдавив окна, и на людей обрушится дождь битого стекла? Но так-как время уже конкретно поджимало и других вариантов не было вовсе, решили рискнуть.

Для простого англичанина сама стройка уже была чудом. Жители Лондона ходили в Гайд-парк полюбоваться стремительным ростом конструкций. До этого схожие по размерам дворцы и соборы строились десятилетиями. А здесь от первого разметочного колышка до подписи приемной комиссии прошло всего тридцать пять недель. В итоге получилось нечто невообразимо прекрасное. Огромный павильон, сотканный из ажурных переплетений металла явил собой наглядный символ Викторианской Англии. Просторные залы, наполненные светом и воздухом, поражали воображение людей. Сооружение вошло в историю под именем «Хрустальный дворец». На тот момент это было самое большое здание, построенное человеком. Длина его составляла более полукилометра. Ширина сто двадцать пять метров, а высота свода — больше тридцати метров. Этого хватило, чтобы внутри здания поместилась растущая в парке красивая аллея вязов. Сложно даже вообразить, что должен был чувствовать человек середины девятнадцатого века, видя всё это перед собой. Джозеф Пакстон совершенно заслуженно стал национальным героем и получил рыцарское звание. Только благодаря ему удалось избежать самой позорной страницы в истории страны. Теперь дело было за малым — сделать эту страницу победной. И Британия не подвела.

Самой богатой и респектабельной экспозицией, разумеется, обладала Великобритания. Здесь имелось все, чем могла похвастаться могучая империя. Начиная со знаменитого алмаза «Кохинор» и заканчивая курьёзами, вроде ножа со 1851 лезвием. Тут были и всевозможные летающие (теоретически) аппараты. И мебель, на которую было страшно сесть, потому что она была вырезана из цельного куска угля. И кровать-будильник, которая, не спрашивая разрешения, сбрасывала утром хозяина в приготовленную ванну. И более серьёзные вещи, вроде всевозможных приборов или медицинских инструментов.

Толпы желающих посмотреть на все эти чудеса ежедневно захлёстывали «Хрустальный дворец» подобно штормовым волнам. Всего за пять с половиной месяцев работы Великой Выставки её посетило шесть миллионов человек. Героем на час стала восьмидесятипятилетняя старушка Мерри Каллинак, ради такого дела прошагавшая пешком четыреста километров.

За время выставки чистая выручка составила 186 000 полновесных фунтов стерлингов (для сравнения: на строительство павильона ушло 80 000 фунтов). Заработанные деньги потратили на покупку участка земли неподалеку от парка. Вскоре там были возведены знаменитые Музей Виктории и Альберта, Королевский Альберт-холл, Музей естественной истории и пара Королевских колледжей, в которых обучали музыке и живописи.

Ещё одним неожиданным результатом выставки стало полное искоренение преступности в Гайд-парке. До этого место обладало скверной репутацией, и появиться там вечером без охраны было чрезвычайно смелым поступком. А после открытия выставки бандиты предпочли перебраться туда, где вечерами не шляются огромные толпы людей.

«Хрустальный дворец» простоял на своём месте немногим больше года. После чего его решили перенести на новое место, на юге Лондона. Разобрали, перевезли, начали собирать, но. видимо волшебство закончилось. Здание четыре раза рушилось. Стекла ушло в два раза больше, чем изначально планировалось. За два года мучений погибло семнадцать рабочих. Но самое обидное было то, что в Англии «Хрустальный дворец» больше никого не интересовал. Всеми позабытый, он возможно достоял бы до нашего времени, но в 1936 году здание сгорело. Все, что осталось от него сейчас — это очаровательные кованные ворота посреди Гайд-парка. Если судьба даст вам шанс, обязательно сходите туда, прикоснетесь рукой к истории.

Источник