Статья – отчёт об изготовлении 8х18элементов на 430МГц

| Автор Павел Смирнов, RN3DCF | |

| Среда, 29 Июль 2009 | |

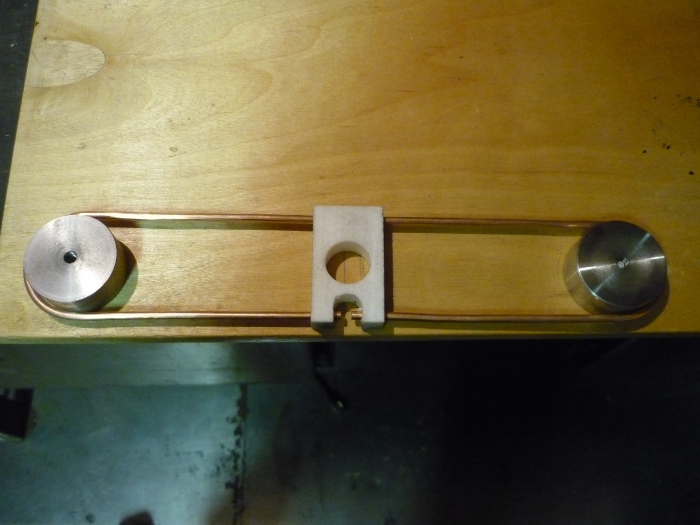

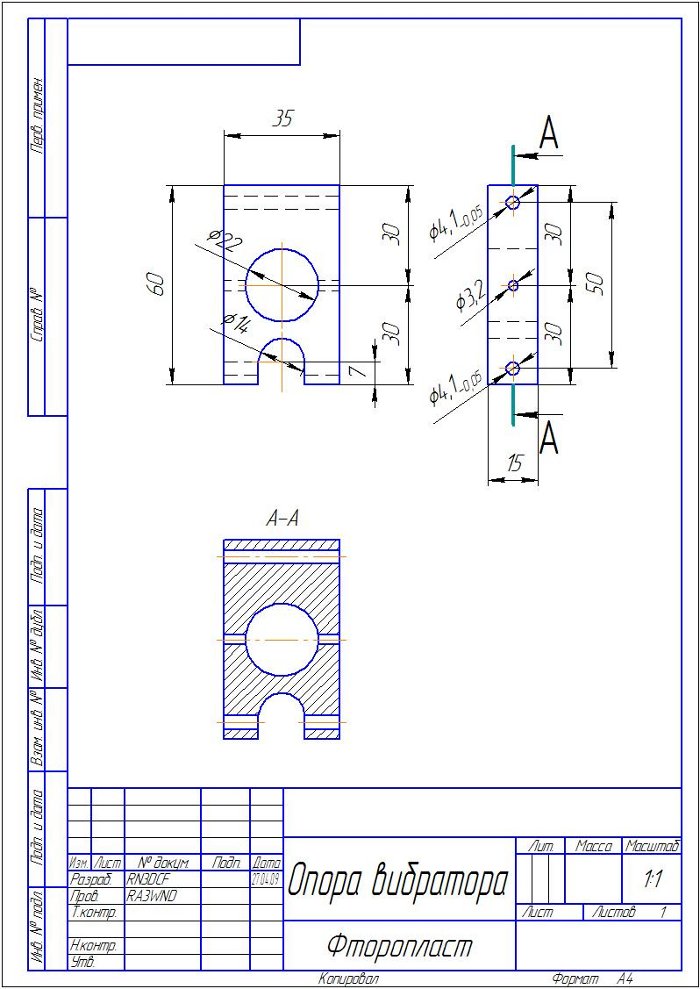

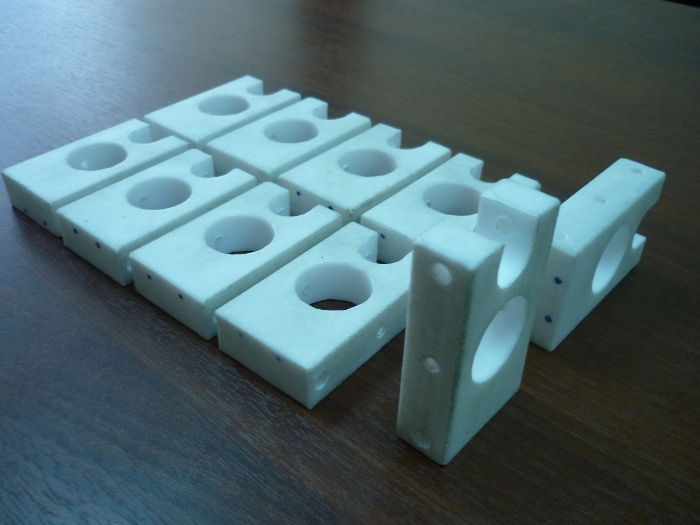

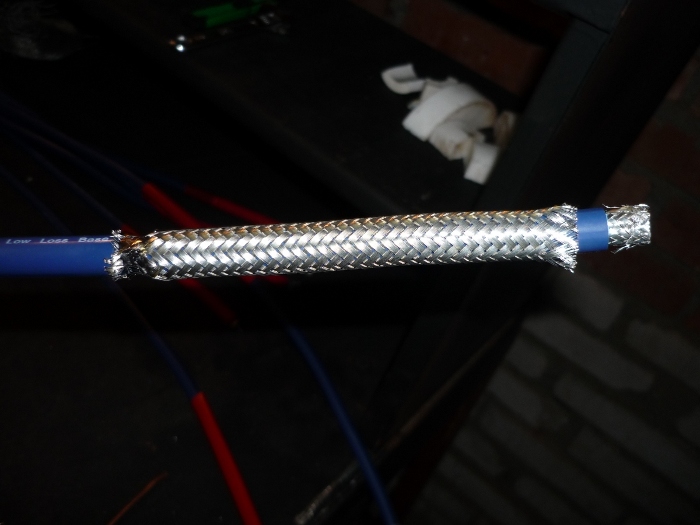

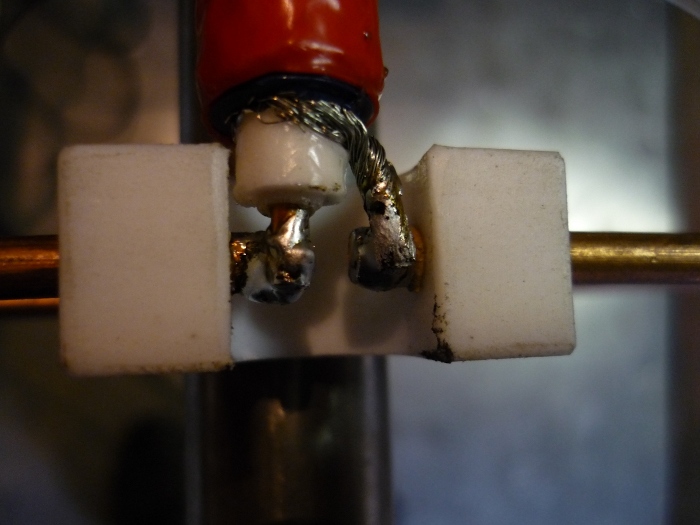

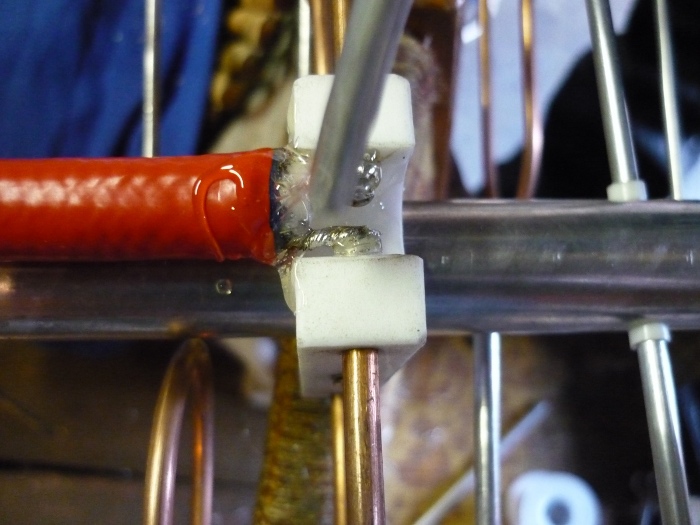

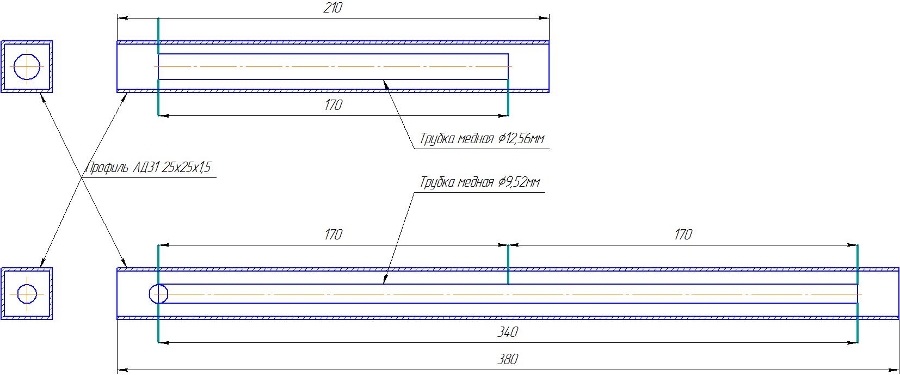

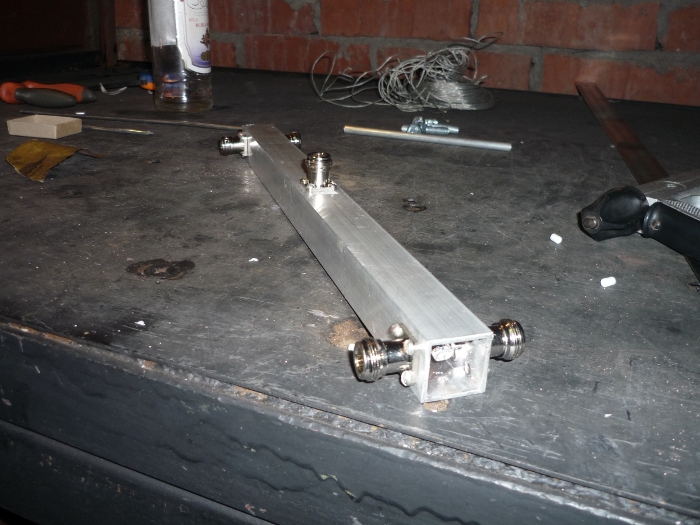

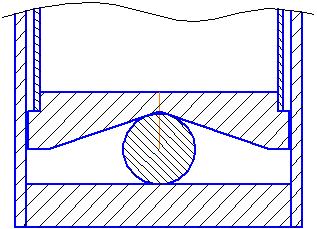

1.Введение.Сразу хотел бы поблагодарить автора расчёта самой антенны – Дмитрия RA3AQ, далее Сергея RA3WND с которым мы собственно и ринулись «в бой», а также токарю Николаю и фрезеровщику Михаилу, исполнявших мои «заказы». 2.Антенна.Автором расчета является Дмитриев Дмитрий (RA3AQ), к которому лично у нас с Сергеем выработалось некоторое безусловное доверие в плане воплощения его расчётов в реальные конструкции. Бумкоррекцию выполнил Сергей с использованием таблиц на сайте YU7EF http://yu7ef.com/boom_correction.htm, привожу все данные: Теперь по-порядку: Вибратор изготовлен из медного провода 16мм2, его расчётная длина была 700мм. Мы изготовили сначала одну стрелу и подбирали длину по минимуму КСВ в диапазоне 432.050 — 432.200. С третьего или четвёртого раза получилось 687мм, все остальные стрелы в итоге в заданное значение попали без проблем! Хотя сначала пытались откорректировать КСВ меняя положение активного элемента на траверсе, получается хорошо, но проконсультировавшись с автором, поняли что это неправильно, т.к. в этом случае просто рассыпается диаграмма антенны. Гнули вибратор на специально сделанном кондукторе из листа фанеры и двух стальных цилиндров диаметром 45мм, Расстояние междуу цилиндрами получилось 212мм. Зазор для запитки 5мм. Теперь немного о креплениях активного элемента. Имея такую возможность, изготовили мы их из фторопласта по прилагаемому эскизу: Вот как это выглядит: Запитка активных элементов произведена кабелем Radiolab 8D-FB с симметрированием четвертьволновыми стаканами, обжатыми обычной термоусадочной трубкой. Длина стакана 115мм, может быть выполнена из экранирующей оплётки того же кабеля. При пайке его необходимо принять меры для предотвращения перегрева внутренней изоляции самого фидера. Более подробно об изготовлении симметрирующего стакана можно прочесть в статье Евгения RW3AC «Изготовление антенн RA3AQ-9 и RA3AQ-15 для 144МГц ». Герметизация точки запитки выполнена эпоксидкой. Немного отвлекаясь от основной темы, добавлю, что в рамках выбора самой эпоксидки, были проведены своего рода «испытания» разных марок на диэлектрическую проницаемость, дабы снизить влияние на параметры антенны. Были подготовлены всего 3 образца: Это предисловие. а теперь опыт работы с ЭДП. Первая проблема с ним возникла как с наиболее долгосохнущим (затвердевание — несколько часов, полное сутки). При обмазывании им точки запитки, за время пока «схватиться», успевал благополучно практически полностью стекать. Пришлось обмазывать два раза. Т.к. раньше я использовал «быструю» эпоксидку для этих целей, мне показалось большим неудобством то, что не получилось сделать заметный слой. Второе — т.к. её же я использовал для контрольной фиксации элементов в траверсе путём нанесения капельки на стык элемента с изолятором, по прошествии полутора месяцев (за это время антенна была опробована в ЧФО2009 и ПД2009) было замечено, что клей со временем приобрёл очень большую твёрдость, а заодно и хрупкость. Хоть фиксация элементов им и производилась «для подстраховки», всё же не очень приятно наблюдать как при малейшем воздействии она отскакивает от алюминиевого элемента! Помнится с «быстрой» эпоксидкой такого не происходило, дома 2 года в пластиковой траверсе были закреплены ей элементы, даже на открытом солнце ничего подобного не было. «Быстрая» эпоксидка сохраняет небольшую эластичность, не превращаясь в стекло и обладает лучшей адгезией (клейкостью) к металлам. Вот так уделив вниманию одним свойствам, мы лопухнулись с другими! :)) После изготовления все стрелы были проверены с помощью КСВ-метра. Было неинтересно, т.к. Все как одна попадали в единичку! Единственное что заметили — это уход КСВ в случае «случайного» изгибания рефлектора или первого директора. Собиралась антенна по выходным и иногда по вечерам в будни в течении ровно одного месяца, даже с учётом того, что параллельно шла работа над мачтой. 3. Согласование антенн.Суммирование сигналов антенн было сделано при помощи делителей на жёстких коаксиальных линий, изготовление которых было описано в статье Сергея UA6LGO «Делители мощности на жестких коаксиальных линиях ». Сергеем RA3WND была произведена коррекция длины линий, а также расчёт делителя для суммирования двух «четвёрок». Использовалась для этого программа VK3UM Transmission Line Calculator. Итоговые данные выкладываю: В отличии от автора статьи, который для установки центрального разъёма прорезал в профиле технологическое окно, нами успешно была проделана «операция» по бесконтактной пайке с помощью строительного фена. Заранее необходимо в центре трубку просверлить отверстие и залудить, причём специально оставить на отверстии капельку припоя. И на штырьке разъёма также повесить небольшую капельку. Затем с помощью болтиков, гаечек, подкладочек жёстко выставляется профиль и трубка так, чтобы ось трубки совпадала с осью профиля, разогревается фен и с торца задувается горячий воздух. Буквально через несколько секунд, увидев как расплавляется припой на трубке, выждав ещё пару-тройку секунд, просто вставляем штырёк разъёма в отверстие в трубке. Фен сразу же убираем, т.к. тепла, которого набрала медная трубка вполне достаточно. Сразу же можно проконтролировать на просвет качество пайки внутри (припой, который мы оставили на штырьке разъёма, должен стечь на трубку). Советую не увлекаться большим количеством припоя, т.к. по раскалённой трубке излишки обязательно стекут вниз, а также обязательно необходимо выждать минуту-другую, пока внутри всё не остынет ниже температуры плавления припоя! 4. Мачта и фрейм.Напомню, что вся конструкция была задумана как выездная, поэтому мы старались экономить на весе и габаритах. Мачта и фрейм изготовлены полностью разборными и максимально мобильными. Длина вставок 30см, изготовлены на токарном станке «с посадкой». Тут хочу обратить внимание на отсутствие овальности у дюралевых труб, с допуском -0,1мм вставки заходили в трубу как поршень, абсолютно без люфта. Скреплены с трубой были с каждой стороны болтом М8 насквозь. На фото можно увидеть, что вся пластина через петлю анкерится колами к земле. Этим достигается неподвижность точки основания мачты относительно планеты во время подъёмов и опусканий. В плите просверлены отверстия, к которым приворачивается колено от унжи, а в привареную трубу вставляется уже колено самой антенны. Торец трубы снизу заварен, туда перед сборкой закидывается стальной шарик от большоко подшипника. В итоге вся мачта с антенной стоит и крутится на этом шарике. Как показал опыт, усилие, которое необходимо приложить к мачте для её вращения, в данном варианте минимально (полностью собранная антенная система вращается без руля двумя пальчиками!), главное ровно выставить основание и саму мачту. 5. Боевое крещение (ЧФО 2009)Проверять всю систему нам довелось во время проведения ЧФО2009. Всё хозяйство уместилось на одной легковой машине ВАЗ2115, не считая фрейма, который решено было не разбирать, дабы сэкономить время на сборке. Сборку стеков проще произвести на поднятой мачте. Фото уже установленной антенны в самом начале статьи. И напоследок фото уже с ПД2009, где подъём был осуществлён на полные 16метров: Тут подъём был осуществлён на полную высоту — 16 метров. Учитывая тонкость стенки трубы мачты, повторяющим данную конструкцию могу сказать, что во время подъёма надо быть предельно внимательным, т.к. мачта такой длины ведёт себя как резиновая. Главное, чтобы все оттяжки были чётко вымеряны и натянуты. Также могу сказать, что не промахнулись с длиной противовеса «падающей стрелы» — три колена от УНЖИ это около 7м, меньше точно не надо! Ну и желательно всё-таки дюраль на мачту применить хотя-бы со стенкой 2мм. Всем удачи в антенностроении! 73 de RN3DCF, Павел. | |

| Последнее обновление ( Четверг, 20 Январь 2011 ) |

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.

Возможно, Вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

Источник