- Точечно-искровой сварочный аппарат для ювелирных работ своими руками

- Аппарат для ювелирной сварки своими руками

- Точечно-искровой сварочный аппарат для ювелирных работ своими руками

- Особенности импульсной сварки

- Разберем алгоритм сбора импульсной сварки

- Преобразователь

- Механизм управления

- Адаптер

- Суть процесса

- Приоритеты сварочного аппарата, изготовленного собственными силами

- Технические нюансы

- Особенности

- Классификация видов

- Технология и принцип действия импульсной сварки, классификация видов

- История технологии

- Понятие «жесткости режима»

- Суть процесса

- Технические нюансы

- Классификация видов

- Инерционная

- Электромагнитная

- Алгоритм действий

- Импульсная сварка – что это за методика?

- Главные достоинства метода

- Аппарат для точечной микросварки своими руками

- Порядок работы с аппаратом

Точечно-искровой сварочный аппарат для ювелирных работ своими руками

Недавно ремонтировал точечно-искровой сварочный аппарат Ding Xing Jewelry Machine и после того, как вернул его хозяину, решил собрать себе такой же. Естественно, с заменой части оригинальных комплектующих на то, что есть «в тумбочке».

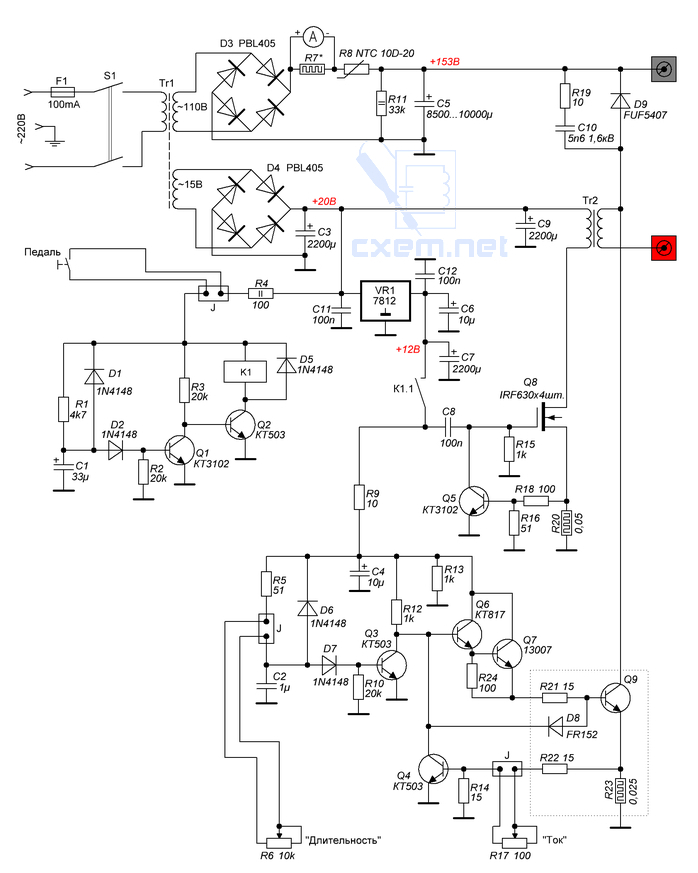

Принцип работы аппарата достаточно простой – на конденсаторе C5 (рис.1) накапливается такое количество энергии, что при открывании транзистора Q9 её хватает, чтобы в месте сварки точечно расплавить металл.

С трансформатора питания Tr1 напряжение 15 В после выпрямления, фильтрации и стабилизации поступает на те части схемы, что отвечают за управление характеристиками сварочного импульса (длительность, ток) и создания высоковольтного «поджигающего» импульса. Напряжение 110 В после выпрямления заряжает конденсатор С5, который (при нажатии на педаль) разряжается в точку сварки через силовой транзистор Q8 и через вторичную обмотку трансформатора Tr2. Этот трансформатор совместно с узлом на транзисторах Q5 и Q8 создают на выводах вторичной обмотки высоковольтный импульс, пробивающий воздушный промежуток между сварочным электродом (вольфрамовой иглой, красный вывод) и свариваемыми деталями, подключенными к чёрному выводу. Это, скорее всего, необходимо для химически чистой сварки ювелирных изделий (вольфрам достаточно тугоплавкий металл).

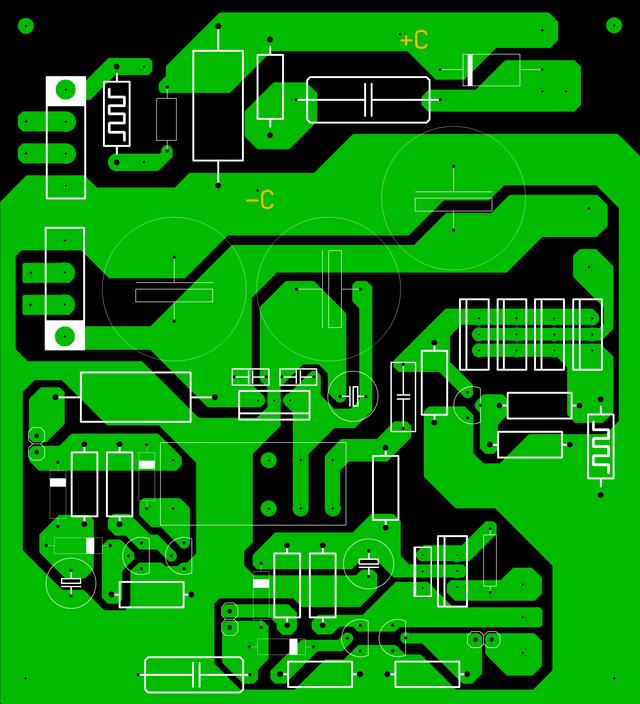

Рис.1

Часть схемы на элементах R1, C1, D1, D2, R2, Q1, R3, Q2, K1 и D5 обеспечивает кратковременное включение реле К1 на время около 10 мс, зависящее от скорости заряда конденсатора С1 через резистор R1. Реле через контакты К1.1 подаёт стабилизированное напряжение питания +12 В на два узла. Первый, на элементах C8, Q5, R15, R16, Q8, R18, R20 и Tr2 – это уже упомянутый генератор высоковольтного «поджигающего» импульса. Второй узел на R5, C2, R6, D6, D7, R9, C4, R10, Q3, R12, Q4, R13, R14, Q6, R24, Q7, R17, R21, D8, R22, Q9 и R23 – генератор одиночного сварочного импульса, регулируемого резисторами R6 по длительности (1…5 мс) и R17 по току. На транзисторе Q3 собран, собственно, сам генератор импульса (принцип работы как и на включение реле), а транзисторы Q6 и Q7 – это составной эмиттерный повторитель, нагрузкой которого является силовой ключ на транзисторе Q9. Низкоомный резистор R23 — датчик силы сварочного тока, напряжение с него проходит через регулируемый делитель R22, R17, R14 и открывает транзистор Q4, который уменьшает напряжение открывания выходного транзистора Q9 и этим ограничивает протекающий ток. Параметры регулировки тока точно определить не удалось, но расчётный верхний предел не более 150 А (определяется внутренним сопротивлением транзистора Q9, сопротивлениями вторичной обмотки Tr2, резистора R23, монтажных проводников и мест пайки).

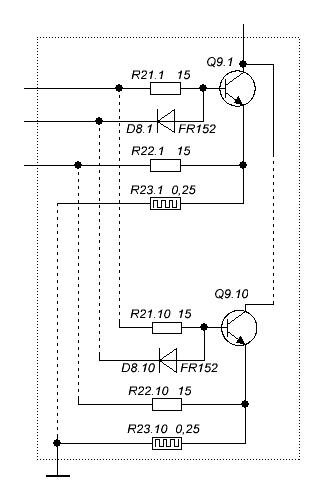

Полевой транзистор Q8 собран из четырёх IRF630, включенных параллельно (в оригинальной схеме стоит один IRFP460). Силовой транзистор Q9 состоит из десяти FJP13009, также включенных «параллельно» (в оригинальной схеме стоят два IGBT транзистора). Схема «запараллеливания» показана на рис.2 и кроме транзисторов содержит в себе элементы R21, D8, R22 и R23 каждые для своего транзистора (рис.3).

Рис.2

Рис.3

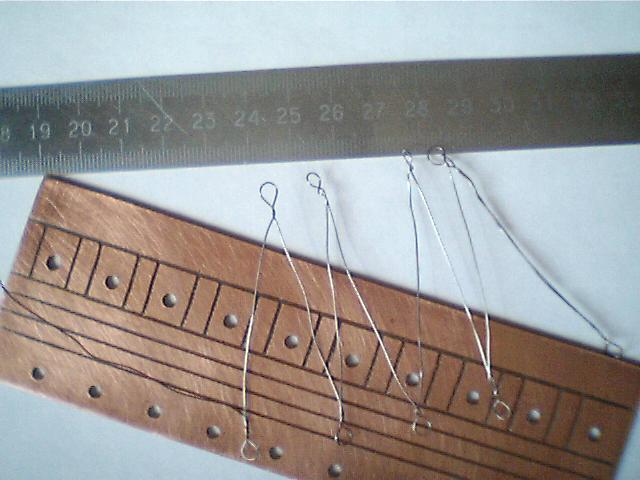

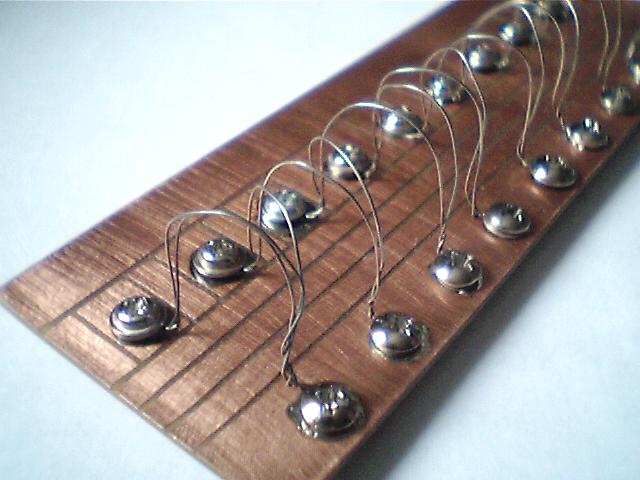

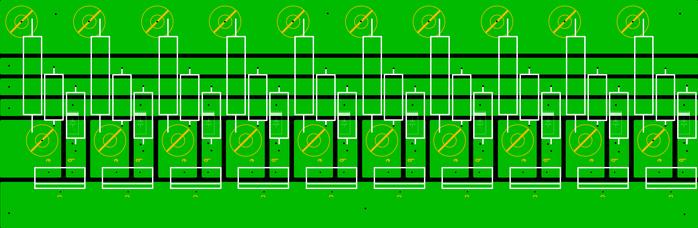

Низкоомные резисторы R20 и R23 выполнены их нихромовой проволоки диаметром 0,35 мм. На рис.4 и рис.5 показано изготовление и крепёж резисторов R23.

Рис.4

Рис.5

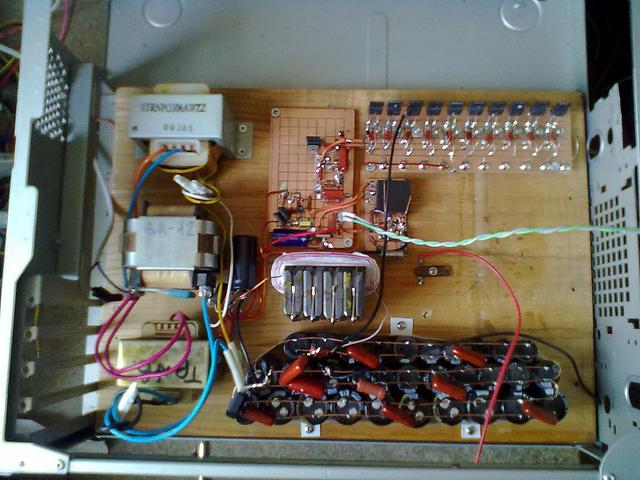

Печатные платы в формате программы Sprint-Layout развёл (рис.6 и рис.7), но заниматься их изготовлением по технологии ЛУТ не стал, а просто вырезал на фольгированном текстолите дорожки и «пятачки» (видно на рис.8). Размеры печатных плат 100х110 мм и 153х50 мм. Контактные соединения между ними выполнены короткими и толстыми проводниками.

Рис.6

Рис.7

Трансформатор питания Tr1 «сделан» из трёх разных трансформаторов, первичные обмотки которых включены параллельно, а вторичные последовательно для получения нужного выходного напряжения.

Сердечник импульсного трансформатора Tr2 набран из четырёх ферритовых сердечников строчных трансформаторов от старых «кинескопных» мониторов. Первичная обмотка намотана проводом ПЭЛ (ПЭВ) диаметром 1 мм и имеет 4 витка. Вторичная обмотка намотана проводом в ПВХ изоляции с диаметром жилы 0,4 мм. Количество витков в последнем варианте намотки – 36, т.е. коэффициент трансформации равен 9 (в оригинальной схеме применялся трансформатор с Ктр.=11). «Начало-конец» одной из обмоток надо скоммутировать так, чтобы выходной отрицательный импульс на красном выводе аппарата возникал после закрытия полевого транзистора Q8. Это можно проверить опытным путём – при правильном подключении искра «мощней».

Элементы R19, C10 являются демпфирующей антирезонансной цепочкой (снаббер), а такое включение диода D9 обеспечивает на красном выводе сварочного аппарата отрицательную полуволну высоковольтного «поджигающего» импульса и защищает транзистор Q9 от пробоя высоким напряжением.

Накопительный конденсатор С5 составлен из 30 электролитических конденсаторов разной ёмкости (от 100 до 470 мкФ, 200 В), включенных параллельно. Их общая ёмкость – около 8700 мкФ (в оригинальной схеме применены 4 конденсатора по 2200 мкФ). Чтобы ограничить зарядный ток конденсаторов, в схеме стоит резистор R8 NTC 10D-20. Для контроля тока используется стрелочный индикатор, подключенный к шунту R7.

Аппарат был собран в компьютерном корпусе размерами 370х380х130 мм. Все платы и другие элементы закреплены на куске толстой фанеры подходящего размера. Фото расположения элементов во время настройки на рис.8. В окончательном варианте с передней панели был убран шунт R7 и стрелочный индикатор тока (рис.9). Если же индикатор нужно ставить в аппарат, то сопротивление резистора R7 придётся подбирать по рабочему току используемого индикатора.

Рис.8

Рис.9

Сборку и настройку аппарата лучше производить последовательно и поэтапно. Сначала проверяется работа трансформатора питания Tr2 вместе с выпрямителями D3, D4, конденсаторами С3, С5, С9, стабилизатором VR1 и конденсаторами С6 и С7.

Затем собрать схему включения реле К1 и подбором ёмкости конденсатора С1 или сопротивления резистора R1 добиться устойчивого срабатывания реле на время около 10-15 мс при замыкании контактов на педали.

После этого можно собрать узел высоковольтного «поджигающего» импульса и, поднеся выводы вторичной обмотки друг к другу на расстояние долей миллиметра, проверит, проскакивает ли между ними искра во время срабатывания реле К1. Хорошо бы ещё убедиться, что её длительность лежит в пределах 0,3…0,5 мс.

Потом собрать остальную часть схемы управления (ту, что ниже R9 по рис.1), но к коллектору транзистора Q9 подключить не трансформатор Tr2, а резистор сопротивлением 5-10 Ом. Второй вывод резистора припаять к плюсовому выводу конденсатора С9. Включить схему и убедиться, что при нажатии педали на этом резисторе появляются импульсы длительностью от 1 до 5 мс. Чтобы проверить работу регулировки по току, нужно будет или собирать высоковольтную часть аппарата или, увеличив сопротивление R23 до нескольких Ом, посмотреть, меняется ли длительность и форма импульса тока, протекающего через Q9. Если меняется – это значит, что защита работает.

Возможно, что понадобится подбор номиналов резистора R9 и конденсатора C4. Дело в том, что для того, чтобы полностью «открыть» транзисторы Q9.1-Q9.10, нужен достаточно большой ток, который пропускает через себя Q7. Соответственно, уровень напряжения питания на конденсаторе С4 начинает «просаживаться», но этого времени должно хватать, чтобы провести сварку. Излишне большое увеличение ёмкости конденсатора C4 может привести к замедленному появлению питания в узле, а соответственно, к задержке по времени сварочного импульса относительно «поджигающего». Лучшим выходом из этой ситуации является уменьшение управляющего тока, т.е. замена десяти транзисторов 13007 на два-три мощных IGBT. Например, IRGPS60B120 (1200 В, 120 А) или IRG4PSC71 (600 В, 85 А). Ну, тогда есть смысл и в установке «родного» транзистора IRFP460 в узле, формирующем высоковольтный «поджигающий» импульс.

Не скажу, что аппарат оказался очень нужным в хозяйстве :-), но за прошедшие три недели было приварено всего несколько проводников и резисторов к лепесткам электролитических конденсаторов при изготовление блока питания и сделано несколько «показательных выступлений» для любознательных зрителей. Во всех случаях в качестве электрода использовалась медная оголённая миллиметровая проволока.

Недавно провёл «доработку» — вместо педали поставил кнопку на передней панели и добавил индикацию включения аппарата (обыкновенная лампочка накаливания, подключенная к обмотке с подходящим напряжением одного из трансформатора).

Андрей Гольцов, r9o-11, г. Искитим, февраль-март 2015

Источник

Аппарат для ювелирной сварки своими руками

Пользователь

Регистрация: 28.12.2004

Откуда: Севастополь

Сообщений: 1325

В друзьях у: 5

Голосов: 57 / 0

Пользователь

Регистрация: 28.12.2004

Откуда: Севастополь

Сообщений: 1325

В друзьях у: 5

Голосов: 57 / 0

Пользователь

Регистрация: 28.12.2004

Откуда: Севастополь

Сообщений: 1325

В друзьях у: 5

Голосов: 57 / 0

Пользователь

Регистрация: 28.12.2004

Откуда: Севастополь

Сообщений: 1325

В друзьях у: 5

Голосов: 57 / 0

Пользователь

Регистрация: 28.12.2004

Откуда: Севастополь

Сообщений: 1325

В друзьях у: 5

Голосов: 57 / 0

Принцип такой, нажимаем педаль произошёл заряд конденсатора. Отпускаем педаль отсекается конденсатор от питания, прикасаемся электродом к месту сварки происходит разряд, конденсатор остаётся «пустым», потм опять нажимаем и происходит заряд… Для того чтоб неиспытывала схема питания перегрузок. Т.е постоянных коротких замыканий. Но так как у нас не схема а сама простота то можно и отказаться от такого принципа и подключить без педали.

Варить лучше под микроскопом, шов качественный получается и контролируемый.

Так же пробовал варить с добавлением проволоки примерно 0,4, прекрасно получается.

Т.е получается наплыв металла который потом можно пройтись закатывателем пор, и обработать.

Глаза слепит, ни куда не денешься, но если варить надо немного то проблем нет. Далее можете подключаться и предлагать защиту глаз, может и аргон…

Ну вот в принципе и всё.

Почему я уделил такую роль блоку? Отвечаю!

Он у меня используется не только для сварки но и…

1. Микробормашина.

2. Электрошпатель.

3. Подогрев лимонной кислоты

4. Штука на подобие MATT GUN

5. Магнитная галтовка (мотор постоянного тока 24 в) естественно регулируется.

При чём подогрев, Магнитка, и один любой другой прибор могут работать одновременно.

Пробовал использовать другие схемы регулировки напряжения на транзисторах, не выдерживают горят, особенно если пиковые нагрузки. Да и дело в простоте и соответственно в надёжности. У меня блок с похожей схемой. Добавлен ещё один переключатель, с напряжением от 0 – 50 вольт, через 0,3 вольта шаг.

Источник

Точечно-искровой сварочный аппарат для ювелирных работ своими руками

Главная / Техника сварки

Время на чтение: 4 мин

Сначала разберем, что же это такое. Если при использовании электродуговой сварки, еще включать непродолжительные электроимпульсные сигналы, то мы и получим импульсную сварку.

В данном случае главное не проводить параллель такого типа с точечной сваркой.

Импульсная точечная сварка и импульсно-дуговая сварка, это абсолютно разного рода способы сваривания металлических частей.

- Разберем алгоритм сбора импульсной сварки Преобразователь

- Механизм управления

- Адаптер

Особенности импульсной сварки

Этому виду сварки под силу соединение таких капризных металлов как сплавы меди, сталь и многие другие цветные сплавы, в том числе алюминиевые. Импульсная сварка отлично справляется со сложными стыковыми швами при соединении металлических заготовок с толстыми краями.

Исторически импульсная сварка была изобретена и разработана в качестве конкурентного метода электродуговой технологии, у которой имеются определенные недостатки с точки зрения производительности и качества сварочного шва.

Разберем алгоритм сбора импульсной сварки

Преобразователь

Для начала, необходимо рассмотреть процесс сбора импульсного преобразователя. Его соответственно обозначают, как силовой элемент сварочного агрегата.

На схеме показана модель сбора преобразователя.

В технической литературе и справочниках можно найти информацию по составным частям, которые входят в комплектацию преобразователя.

Механизм управления

На данном рисунке можно увидеть отчетливую и понятную схему управления, а также элементы схемы, на которой видно процесс запуска электро-агрегата.

Адаптер

Описательное представление импульсного адаптера изображено на прилагаемой схеме.

«Мягкий запуск», расположен здесь же.

Суть процесса

Принцип импульсной сварки.

Если коротко, то это процесс последовательного расплавления металла заготовки в определенных точках со следующим этапом в виде покрытия.

Главный элемент данного процесса – так называемая дежурная дуга невысокой мощности, которая продолжает работать в остановках между повторяющимися импульсами и передает импульсный ток лишь частично.

Эта дуга практически не влияет на металл между импульсами, она отлично и устойчиво горит в пространстве. Второе состояние этой же дуги – импульсное, которое плавит металл в точках приложения.

Соотношение токов от дуги в разном состоянии – импульсном и дежурном должно быть правильным, что может ускорить сварку и повысить качество шва.

Возможности классической дуговой сварки в среде защитных газов сильно расширяются, если металл плавится под воздействием импульсной дуги.

Короткие импульсы производятся за счет энергии специального аккумулятора, который предварительно заряжается от электрической цепи. Главная технологическая особенность и преимущество метода – способность импульсной сварки формировать неразъемные соединения металлов с абсолютно разным составом.

Оборудование для импульсной сварки требуется особое – это особый специализированный – импульсный сварочный аппарат с определенными расходными материалами. Импульсный аппарат генерирует дозированные сварочные импульсы.

Расходными материалами являются разного рода электроды – плавящиеся и неплавящиеся.

В состав импульсного сварочника входят следующие элементы:

- выпрямитель низкочастотного характера;

- еще один выпрямитель высокочастотного характера;

- устройство сварочного инвертора;

- трансформатор;

- электронный блок управления – плато;

- рабочие шунты.

Электрическая схема устройства импульсной сварки.

Два способа импульсной сварки определяются выбором и использованием электродов:

- с применением электродов неплавящегося вида;

- с применением плавящихся электродов с устранением недостатка процесса в виде разбрызгивания капель расплавленного металла.

Так или иначе это контролируемый повторяющийся процесс переноса расплавленного металла расходника в защитной среде газа.

Вот как это происходит:

- Капля расплавленного металла проволоки расходника отделяется и перемещается на заготовку под воздействием мощного импульса.

- Сразу же после этого сила сварочного тока падает до уровня, который может лишь поддерживать дугу – дуга становится «дежурной», малой мощности.

- Мгновенно начинается процесс остывания металла в сварочной ванне.

- Начинается точное повторение такого же цикла переноса капли под импульсом, с падением тока, остываем и т.д.

С точки зрения электрической составляющей процесса импульсной сварки в аппарате применяется трансформация сетевого напряжения в выпрямленное постоянное, после чего оно превращается в напряжение с высокой частотой.

Приоритеты сварочного аппарата, изготовленного собственными силами

От заводских моделей, импульсный сварочник отличается многими характеристиками. Серьезным достоинством является небольшая энергозатратность.

Затраты на электроэнергию на выполнение незначительного сварочного шва заводским аппаратом — будут большие. И конечно же, не вся электропроводка сможет выдержать такую мощность.

Относительно веса самодельного аппарата можно сказать, что небольшой. И его габариты могут в несколько раз быть меньше чем заводские. Без особых усилий перемещать заводской аппарат очень сложно.

Что бы его не передвигать с места на место — можно использовать специальные электрические удлинители. Но их стоимость очень высокая.

Поэтому, самодельный сварочный аппарат будет подходящим вариантом для использования в домашних условиях. А его вес не будет превышать 10 кг.

Производственный ресурс производственных сварочных устройств имеет ограничение. И часто может не превышать 50-80%.

Поэтому совокупность всех имеющихся технических возможностей не всегда можно раскрыть. Исходя из этого и продолжительность сварочных работ будет незначительная, в пределах 3-х минут без перерыва.

Самодельный сварочный аппарат не приводит к потере электрической энергии, потому что реактивные токи отсутствуют. Не критическая мощность позволяет использовать розетке даже в доме, не переживая, что сеть может не выдержать.

Мощность такого импульсного сварочника точно такая же, как и в бытовых приборах.

Продолжительность работы самодельным импульсным аппаратом может быть больше 15-20 мин. Что превышает время работы механизма, который купили в магазине. И конечно же небольшой вес (8-10 килограмм) не доставит трудностей в домашнем использовании.

Собирая импульсный агрегат собственными силами, можно максимально сократить расходы на укомплектовываемый материал.

Технические нюансы

До начала работы приёмник энергии нужно подключить к сети электропитания, чтобы зарядить его до нужного уровня. Сама импульсная сварка занимает совсем немного времени, так как используется энергия, имеющаяся в запасе в приемнике. Такую сварку вполне можно выполнить своими руками, она совсем не сверхсложная.

При этом способе отлично контролируется и минимизируется малоприятное явление в виде разбрызгивания капель расплавленного металла. Имеется прекрасная возможность производить сварочные швы высокого качества практически в домашних условиях.

Швы формируются вследствие расплавления отдельных порций металла с последующим покрытием.

Важнейший момент – правильное выставление режима импульсной и дежурной дуги. Если режим верный, процесс пройдет быстро, правильно и, самое главное, безопасно, без всяких кратеров в ответственных стыковых участках.

Импульсная сварка на постоянном токе

Жесткость режима является технологической особенностью данного метода. Все дело в длительности импульса. Если его поменять, изменятся все параметры сварки.

Одно из важных преимуществ – возможность контролировать и минимизировать кристаллизацию металла. Можно изменять форму сварочной ванны. Дополнительно можно контролировать и снижать риск деформации сварочного шва.

Данный метод часто применяется для соединения металла с толщиной краев свыше 3-х мм.

Особенности

Сварка своими руками с применением самодельного сварочника имеет ряд особенностей. О них мы и поговорим ниже.

В ходе работ дуга может гореть нестабильно. Чтобы это исправить нужно использовать трансформатор с большой степенью индуктивности. Но учтите, что в таком случае значение тока может уменьшится. Это, конечно, минус. Ведь зачастую такие сварочные аппараты работают с переменным током и по умолчанию имеют маленький диапазон регулировки тока, а вместе с тем и низкий коэффициент полезного действия.

А вот у аппаратов, работающих на постоянном токе, сам ток стабилизируется благодаря отдельному дросселю. В некоторых моделях может быть сразу два дросселя. Поэтому время восстановления дуги существенно сокращается, а значение сварочного тока увеличивается.

Вывод очевиден: нужно, чтобы сварочник работал на постоянном токе. Но учтите, что необходимо следить за индуктивностью дросселя. Если она будет слишком большой, то вы не сможете нормально зажечь дугу и электрод просто начнет прилипать к металлу. Можно ли добиться быстрого поджига дуги и стабильного сварочного тока? Конечно. Но для этого нужно сделать так, чтобы индуктивность дросселя была низкой, при этом частота тока была высокой.

Классификация видов

Импульсная сварка подразделяется на четыре вида:

- конденсаторная с применением аппаратов с огромным диапазоном силы тока. Отлично подходит для сварки алюминиевых деталей;

- аккумуляторная в которой используются устройства с щелочными аккумуляторами, отлично справляются с замыканиями в сети;

- инерционная с использованием кинетической энергии мощного маховика;

- электромагнитная с получением механической энергии с помощью магнитного поля. Элементы крепятся магнитными силами в сочетании с высоким давлением.

Технология и принцип действия импульсной сварки, классификация видов

Импульсная сварка или сварка аккумулированной энергией представляет собой модификацию электродуговой сварки.

История технологии

Впервые импульсная сварка была применена в 1932 году. Технология была опробована при соединении нержавеющей стали. После успешных испытаний, метод получил дальнейшее распространение.

Понятие «жесткости режима»

От грамотного выбора импульсного режима сварки зависит качество и внешний вид шва. Наиболее важным параметром является «жесткость». Она зависит он физических характеристик и параметров свариваемого материала, а также продолжительности тока. При равных величинах длительности тока, более жестким считается режим, применяемый в соединениях с большей толщиной. Жесткий режим имеет ряд преимуществ:

- большая производительность;

- экономичность;

- малые вмятины от электродов;

- высокая стойкость электродов.

При выполнении точечных или шовных работ соотношение базовых параметров настройки к толщине металла имеет линейную зависимость, что может существенно облегчить выбор сварочного режима.

Суть процесса

Сущность импульсной сварки заключается в соединении металлических поверхностей при помощи микроимпульсов. Источником энергии служить аккумулятор, подключенный к электрической цепи.

Отличительная особенность метода заключается возможности создания сварочных соединений между металлами, имеющими различный химический состав. Выполнения работ требует специального оборудования – импульсного сварочного аппарата.

Технические нюансы

Перед началом работ, для достижения рабочего уровня зарядки, подключите источник тока к сети. Процесс сварки не займет много времени, поскольку используются запасы энергии приемника. Если вы знакомы с основами, то подобные работы возможно выполнять самостоятельно.

Формирование швов происходит за счет плавления отдельных порций металла с последующим покрытием.

Качество выполненных работ во многом зависит от правильного выбора режима сварки. С изменением длительности импульса меняются и параметры сварки. Регулировке поддаются и прочие параметры: форма сварочной ванны, контроль кристаллизации металла, толщина сварочного шва.

Классификация видов

Импульсную сварку делят на четыре основных вида: конденсаторную, инерционную, аккумуляторную и электромагнитную. Каждая имеет свои преимущества и особенности. Рассмотрим каждую разновидность отдельно.

Инерционная

Данный вид основан на использовании энергии, аккумулируемой маховиком сварочного генератора. Для разгона и вращения маховика используется электрический двигатель, питаемый от сети. В момент сварки маховика снижает число и передает запас энергии в виде импульса сварочного тока. На сегодняшний день находится в экспериментальной стадии, как и следующий вид.

Электромагнитная

Электромагнитная технология соединения является результатом преобразования электрической энергии в механическую. Энергия накапливается путем прохождения магнитных сил через трансформатор. Для накопления максимального количества энергии цепь трансформатора должна быть разделена воздушной прослойкой, величина которой рассчитывается отдельно.

Алгоритм действий

Это один из самых лучших видов сварки в целом. Нет никакого разбрызгивания, не формируются несплавления, варить можно в любом положении, очень экономно расходуются электроды. Швы формируются исключительно качественными без каких-либо прожогов.

Схема конденсаторной сварки.

Принцип действия сварочного инвертора в сочетании с импульсной технологией следующий: перенос металла электрода в сварочную ванну с одновременным регулированием тока.

Все начинается с формирования капли металла на конце электрода, которая при повышении тока попадает в сварочную ванну. Теперь этот горячий момент должен смениться холодным этапом с остыванием металла. Так может происходить много раз.

Проволока электрода должна быть хорошо разогрета. Это особенно важно при низких значениях тока.

Эти аппараты очень удобны в работе с понятными регулировками для грамотной и тонкой настройки. Обычно они снабжены неплохим программным сопровождением, что делает их еще более эффективными по всем критериям.

Импульсная сварка – что это за методика?

Импульсная сварка, известная иначе как MIG – это вариация дуговой сварки, при которой сплошные сварные швы создаются путем плавления в конкретных точках и дальнейшем их покрытии. Такая методика является альтернативой традиционной электродуговой технологии, которая отличается невысокой производительностью и низким качеством шва. Особенность импульсно-дуговой сварки состоит в том, что помимо основного рабочего тока возникают переменные импульсы с колебаниями до 250 Гц.

Благодаря этому происходит увеличение силовой нагрузки и существенно экономится присадочный материал, а также уменьшается вероятность непроваров. Основной элемент импульсной сварки – дежурная дуга средней мощности, которая не перестает функционировать в перерывах между повторяющимися импульсами и поставляет лишь незначительную порцию тока. Дежурная дуга имеет специальный режим вкл./выкл., обусловленный программой с учетом природы металлов, а также толщины кромок и расположения швов.

Нагреваясь под воздействием высокой температуры, дуга расплавляет заготовку, перенося ее затем в ванну с минимальным рассеиванием частиц. Такая методика позволяет обрабатывать даже тончайшие металлы, не прожигая их насквозь.

Главные достоинства метода

Преимущества импульсной сварки:

- Первым делом это великолепное качество сварочного шва. Сразу же заметим, что импульсные устройства – вещи весьма недешевые. Но они того стоят и обязательно окупят все затраты в будущем.

- Импульс варит все: от стали до алюминия.

- Нужен минимум дополнительных инструментов и расходных материалов.

- Нет разбрызгивания металла.

- Не бывает прожогов и несплавлений.

- Возможность контролировать дугу.

- Отличная возможность управлять процессом переноса металла.

- Экономный расход материалов, в том числе сварочной проволоки и электродов.

- Легкая чистка шва в конце.

- Легкость для исполнения даже новичками.

Чертеж устройства импульсной сварки.

На сегодняшний день у данного метода есть лишь один конкурент по популярности и эффективности – это сварка полуавтоматом. Она отличается высокой производительностью и, что немаловажно, непрерывностью процесса.

Но серьезным недостатком является разбрызгивание металла, при котором теряется до 30% материала. Кроме потерь, эти брызги нужно чистить после сварки, что очень непросто и портит внешний вид сварочного шва. Сварка импульсом исключает такую беду.

Главная область применения метода – монтаж трубопроводов самого ответственного вида, где особенно важны прочность шва с крепко сформированным обратным валиком без финишной зачистки.

Недостатков у этого метода всего два:

- он не годится для больших сварочных площадей;

- всегда нужно серьезное охлаждение индуктора.

Аппарат для точечной микросварки своими руками

Внешний вид сварочного аппарата показан на 3-й с. вкладки (вверху). Масса силового блока аппарата — около 8 кг, габариты-225х135Х120 мм. Как видно из принципиальной электрической схемы, (рис.1) аппарат состоит из двух основных узлов: электронного реле на тринисторе V9 и мощного сварочного трансформатора Т2.

Рис.1 Электронная схема аппарата для точечной сварки

К одному из выводов его низковольтной вторичной обмотки подключен сварочный электрод, второй вывод надежно соединяют с более массивной из двух свариваемых деталей. Сетевая обмотка сварочного трансформатора подключена к сети через диодный мост V5-V8, в диагональ которого включен тринистор V9 электронного реле. Маломощный вспомогательный трансформатор Т1 питает цепь управления тринистором (обмотка ///) и лампу HI подсветки места сварки (обмотка //). Аппарат работает следующим образом. При замыкании контактов выключателя S1 «Вкл.» напряжение питания 220 В поступает на первичную обмотку трансформатора Т1 узла управления тринистором. Конденсатор С1, подключенный через замкнутые контакты переключателя S3 «Импульс» к выпрямительному мосту V1-V4, заряжается. Первичная обмотка сварочного трансформатора Т2 обесточена, так как тринистор V9 закрыт. При нажатии на кнопку переключателя S3 заряженный конденсатор С1 подключается к управляющему электроду тринистора V9 через переменный резистор R1. Разрядный ток конденсатора открывает тринистор, и напряжение сети поступает на первичную обмотку сварочного трансформатора Т2. Если вторичная обмотка сварочного трансформатора соединена со свариваемыми деталями, то в ней возникает мощный импульс тока, который вызывает сильный разогрев металла а точке касания сварочного электрода. Длительность импульса тока зависит от параметров времязадающей цепи R1C1. При номиналах элементов этой цели, указанных на схеме, максимальная длительность импульса tи (без учета внутреннего сопротивления тринистора) примерно равна 0,1 с. За это время ток во вторичной обмотке может достигать 300…350 А. Этого вполне достаточно для прочного приваривания к массивным конструкциям деталей из фольги толщиной до 0,15 мм, например из легированной стали 1Х18Н10Т.

Возврат устройства в исходное состояние происходит автоматически по окончании разряда конденсатора С1. Оптимальный режим сварки устанавливают подстроечным резистором R1 «Режим». Конструктивно сварочный аппарат состоит из двух частей: силового блока и сварочного пистолета, которые соединяются между собой гибким кабелем с помощью многоконтактного разъема. На шасси силового блока размещены почти все элементы устройства. Конструкция шасси и его основные размеры показаны на кладке.

Рис.2. Кожух силового блока

Рис.3. Конструкция силового блока

На основании шасси 3 размещены сварочный трансформатор 4 и планки с диодами V1-V8. К передней панели шасси прикреплен кронштейн 8 с установленными на нем вспомогательным трансформатором 5, конденсатором 6 и тринистором 7. На передней панели монтируют одну из частей разъема (в прямоугольном отверстии) соединительного кабеля, переменный резистор установки режима, сетевой тумблер, штыревую часть разъема сетевого шнура и зажим для подключения -более массивной из свариваемых деталей. Кожух 1 изготовлен из дюралюминия толщиной 2,5 мм и снабжен ручкой 2 для переноски.

Устройство сварочного пистолета показано на рисунке.

Рис.4. Устройство сварочного пистолета

Корпус 7 пистолета изготовлен в виде двух одинаковых по форме частей, выфрезерованных из листового текстолита толщиной 12 мм. В корпусе смонтированы держатель 3 сварочного электрода 2. лампа 8 подсветки с кнопочным выключателем 4 «Подсветка», микропереключатель 6 «Импульс». Соединительным кабелем 5 служит гибкий 24-х проводный кабель в резиновой изоляции наружным диаметром 11 мм и сечением каждого провода 0,75 мм кв. Пять проводов кабеля использованы для подключения микропереключателя и лампы подсветки, а остальные девятнадцать запаяны непосредственно в держатель 3 электрода. Держатель изготавливают из медного бруска прямоугольного или квадратного сечения. Электродом 2 служит медный пруток диаметром 8 мм. Электрод должен быть надежно зафиксирован в держателе. Вместе с этим должна быть предусмотрена возможность смены электрода. Для приваривания фольги жало электрода затачивают конусом, переходящим в сферу диаметром 1…1.5 мм. Для сваривания проволоки применяют электрод с плоским рабочим горцем.

Монтаж пистолета начинают с разделки кабеля. Девятнадцать проводников кабеля тщательно зачищают, скручивают вместе, облуживают и запаивают в отверстие держателя 3 электрода. Оставшиеся пять проводов обрезают до необходимой длины и припаивают к микропереключателю 6 и лампе 8 подсветки. Второй конец кабеля заводят во вставку штепсельного разъема типа А на 20 контактов (кабельная конструкция, см. фото на вкладке). В пистолете использованы микропереключатель МПЗ-1Т, лампа подсветки СМ-34 на 6 В, 0,25 А с арматурой, снабженной небольшой линзой, кнопка включения лампы подсветки — от настольной лампы.

На лицевую панель шасси силового блока устанавливают ответную часть разъема соединительного кабеля. Пять соответствующих контактов разъема подключают к тем или иным цепям устройства, а остальные соединяют параллельно и подключают к одному из выводов вторичной обмотки сварочного трансформатора.

Рис.5. Внешний вид аппарата

Магнитопровод этого трансформатора набирают из пластин Ш40, толщина набора 70 мм. Первичная обмотка содержит 300 витков провода ПЭВ-2 0,8. Вторичная обмотка этого трансформатора состоит из 10 витков изолированного провода или шины сечением не менее 20 кв.мм (в описываемой конструкции эта обмотка выполнена из двух многожильных проводников диаметром 4 мм, наматываемых одновременно). Такого же сечения изготовляют «заземляющий» соединительный проводник вторичной обмотки. Его длину не следует выбирать большей 2…2,5 м. Трансформатор Т1 может быть любым, обеспечивающим на вторичных обмотках напряжения 8…10 В (для заряда конденсатора С1) и 3…6 В (для питания лампы). В данной конструкции был применен магнитопровод от трансформатора детской железной дороги (сечение 10х10, Г-образные пластины). На нем размещают сетевую обмотку /, содержащую 8000 витков провода ПЭВ-2 0,08, обмотку //-330 витков провода ПЭВ-2 0,3 и обмотку ///-350 витков провода ПЭВ-2 0,2.

Зажим, соединяемый с нижним (по схеме) выводом вторичной обмотки трансформатора Т2, монтируют на шасси без изоляционных прокладок. При изготовлении трансформаторов необходимо иметь в виду, что от качества изоляции их обмоток зависит безопасность работающего с аппаратом. Поэтому поверх первичных (сетевых) обмоток трансформаторов следует наложить не менее 4-6 слоев лакоткани или бумаги, пропитанной парафином. В сварочном аппарате использованы подстроечный резистор ППЗ-11, конденсатор К50-3, сетевой тумблер ТП1-2. Следует отметить, что применение тринистора ПТЛ-50 обусловлено исключительно желанием обеспечить высокую надежность аппарата и безотказную работу в тяжелых климатических условиях и при больших колебаниях сетевого напряжения. С некоторым ухудшением качества сварки в аппарате могут быть использованы тринисторы серии КУ202 с индексами К, Л, М или Н. При этом необходимо уменьшить сопротивление резистора R1 до 50 Ом, а емкость конденсатор С1 увеличить вдвое.

Правильно собранный аппарат начинает работать сразу, без какого-либо налаживания. Качество сварного шва (точки) проверяют следующим образом. Полоску стальной фольги шириной 10…12 мм приваривают к очищенной от окалины поверхности стального бруска тремя-пятью точками, а затем отрывают с помощью пассатижей. В точках сварки на фольге должны остаться отверстия диаметром 0,5…0,8 мм, что свидетельствует о том, что отрыв происходит не по месту сварки, а вокруг него. Если же фольга отрывается в месте сварки, подбирают сварочный ток подстроечным резистором «Режим». При подборе тока необходимо учитывать, что качество шва ухудшается при увеличении давления на электрод. Следует отметить также, что по справочным данным постоянное напряжение, которое необходимо подавать на управляющий электрод тринистора ПТЛ-50 для его открывания, равно 8 В. Однако качество шва значительно улучшается, если это напряжение увеличить до 12…15 В (напряжение заряженного конденсатора С1).

Порядок работы с аппаратом

В первую очередь «заземляют» кожух сварочного аппарата и конструкцию, к которой нужно приварить деталь. Работающий со сварочным аппаратом должен надеть защитные резиновые перчатки и стоять на резиновом коврике. Включают аппарат, привариваемую деталь прикладывают к конструкции и плотно прижимают жалом сварочного электрода пистолета в том месте, где нужно получить точку сварного шва. Нажимают на «спусковой крючок» пистолета (на кнопку микропереключателя), через 1…1.5 с снимают пистолет с детали и устанавливают жало на следующую точку. В тех случаях, когда это необходимо, включают лампу подсветки.

При эксплуатации аппарата на производстве он обязательно должен быть принят местной комиссией по технике безопасности. В заключение следует указать, что возможности аппарата могут быть значительно расширены. Если использовать, например, омедненный графитовый электрод диаметром 6…8 мм, можно сваривать медные луженые проводники диаметром до 0,3 мм. Очень хорошо такие проводники привариваются к любым луженым и посеребренным деталям, а также к медной нелуженой фольге. Можно, например, приваривать тонкие проводники к фольге печатной платы без применения флюса. Хорошие результаты получены при сваривании листов очень тонкой медной фольги. В этом случае необходимо опытным путем подобрать длину и форму жала графитового электрода.

Если необходимо сваривать детали из более толстых листовых металлов, сварочный трансформатор придется заменить более мощным. Например, для соединения стальных листов толщиной 0,5…0,7 мм необходим трансформатор сечением магнитопровода не менее 65…70 кв.см. Первичная обмотка такого трансформатора должна содержать 160-165 витков провода ПЭТВ диаметром 1,62… 1,7 мм, а вторичная — 4,5 витка медной шины сечением не менее 90 кв.мм (из расчета на сварочный ток 1400…1800 А). Диаметр электрода нужно увеличить до 18…20 мм. При этом в первичной обмотке трансформатора в момент сварочного импульса протекает ток около 45 А. Поэтому диоды V5-V8 нужно будет заменить более мощными, например ВЛ-50.

Тринистор V9 также должен быть рассчитан на прямой ток не менее 50 А. Опыт, однако, показывает, что для сваривания стальных листов толщиной до 0,5…0,7 мм вполне допустимо использование тринистора ПТЛ-50 без дополнительного радиатора, поскольку сварочный импульс очень короток. Для того чтобы обеспечить номинальный режим при сваривании металлов различной толщины (от 0,08 до 0,7 мм), в аппарате необходимо предусмотреть более широкое регулирование сварочного тока. Наиболее целесообразно вместо конденсатора С1 использовать набор из трех конденсаторов емкостью по 1000 мкф каждый, коммутируемых переключателем либо последовательно (для тонколистовых металлов), либо параллельно.

Источник