- 12 схем автоматического реле (температура, звук, свет, влажность)

- Термореле на транзисторах

- Термореле на тиристоре

- Простой термоиндикатор

- Фотореле на транзисторах

- Фотореле с двухкаскадным усилителем

- Фотореле со звуковой сигнализацией

- Схема реле влажности, реле уровня жидкости

- Реле времени

- Реле что реагирует на уровень напряжения

- Акустическое реле

- Простое твердотельное реле своими руками

12 схем автоматического реле (температура, звук, свет, влажность)

Релейные схемы используются в системах авторегулирования: для поддержания заданной температуры, освещенности, влажности и т.д. Подобные схемы, как правило, похожи и в качестве обязательных узлов содержат датчик, пороговую схему и исполнительное или индикаторное устройство (см. список литературы).

Релейные схемы реагируют на превышение контролируемого параметра над заданным (установленным) уровнем и включают исполнительное устройство (реле, электродвигатель, тот или иной прибор).

Также возможно оповещение звуковым или световым сигналом о факте выхода контролируемого параметра за пределы допустимого уровня.

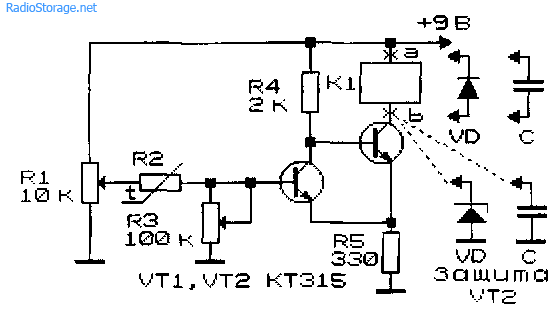

Термореле на транзисторах

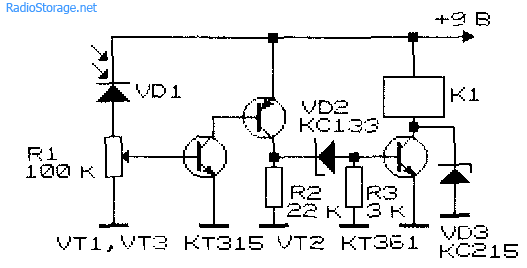

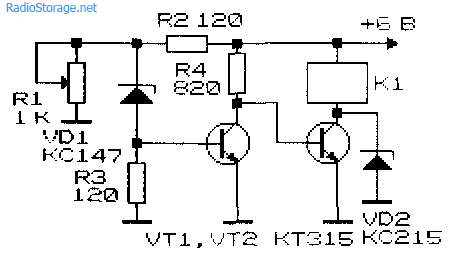

Термореле (рис. 1) выполнено на основе триггера Шмитта. В качестве датчика температуры используется терморезистор (резистор, сопротивление которого зависит от температуры).

Потенциометр R1 устанавливает начальное смещение на терморезисторе R2 и потенциометре R3. Его регулировкой добиваются срабатывания исполнительного устройства (реле К1) при изменении сопротивления терморезистора.

Рис. 1. Схема простого термореле на транзисторах.

В качестве нагрузки в этой и других схемах этой главы может быть использовано не только реле, но и слаботочная лампа накаливания.

Можно включить светодиод с последовательным токоограничивающим резистором величиной 330. 620 Ом, генератор звуковых колебаний, электронную сирену и т.д.

При использовании реле контакты последнего могут включать любую электрически изолированную от цепи датчика нагрузку: нагревательный элемент либо, напротив, вентилятор.

Для защиты выходного транзистора от импульсов напряжения, возникающих при коммутации обмотки реле (индуктивной нагрузки), необходимо включать параллельно обмотке реле полупроводниковый диод.

Так, на рис. 1 анод диода должен быть соединен с нижним по схеме выводом обмотки реле, катод — с шиной питания. Вместо диода с тем же результатом может быть подключен стабилитрон или конденсатор.

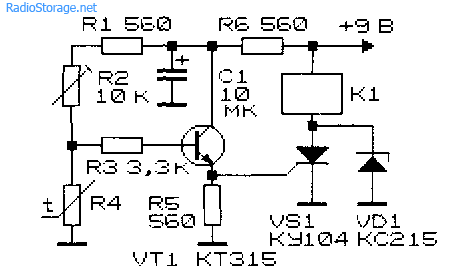

Термореле на тиристоре

Термореле [МК 6/82-3] (рис. 2) имеет выходной каскад с самоблокировкой на тиристоре.

Рис. 2. принципиальная схема термореле на транзисторе и тиристоре.

Это приводит к тому, что после срабатывания схемы выключить сигнализацию можно только после кратковременного отключения питания устройства.

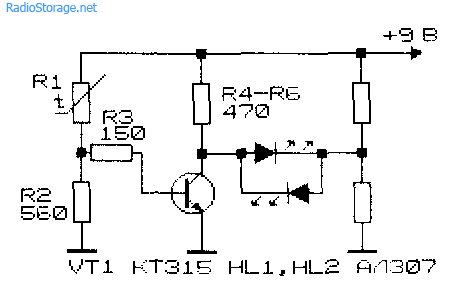

Простой термоиндикатор

Термореле (рис. 3), или, говоря точнее, термоиндикатор, выполнен по мостовой схеме [ВРЛ 83-24]. Когда мост сбалансирован, ни один из светодиодов не светится. Стоит температуре повыситься, включится один из светодиодов.

Рис. 3. Принципиальная схема простого термо-индикатора на одном транзисторе и светодиодах.

Если температура, напротив, понизится, загорится другой светодиод. Чтобы различать, в какую сторону изменяется температура, для индикации ее повышения можно использовать светодиод красного свечения, а для индикации понижения — светодиод желтого (или зеленого) свечения. Для балансировки схемы вместо резистора R2 лучше включить потенциометр.

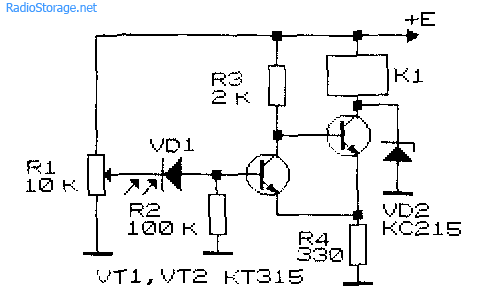

Фотореле на транзисторах

Фотореле (рис. 4) отличается от термореле (рис. 16.1) тем, что вместо терморезистора использован фоточувствительный прибор (фотодиод или фотосопротивление).

Рис. 4. Принципиальная схема простого фото-реле на транзисторах.

Фотореле с двухкаскадным усилителем

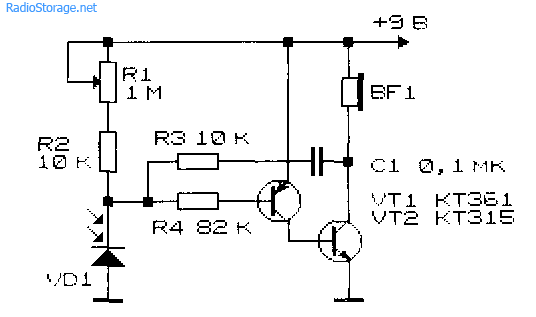

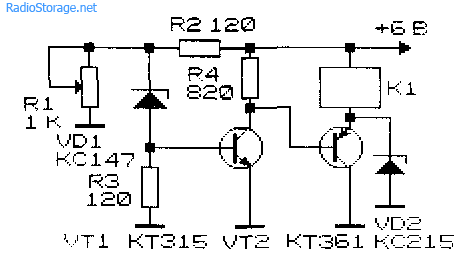

Схема фотореле, показанная на рис. 5, содержит двухкаскадный усилитель постоянного тока, выполненный на транзисторах разного типа проводимости.

Рис. 5. Принципиальная схема фотореле с двухкаскадным усилителем.

При изменении электрического сопротивления фотодиода и, соответственно, смещения на базе транзистора VT1, увеличится коллекторный ток выходного транзистора усилителя VT2, и напряжение на резисторе R2 возрастет.

Как только это напряжение превысит напряжение пробоя порогового элемента — полупроводникового стабилитрона VD2, включится оконечный каскад на транзисторе VT3, управляющий работой исполнительного механизма (реле).

Использование в схеме порогового элемента (полупроводникового стабилитрона) повышает четкость срабатывания фотореле.

Фотореле со звуковой сигнализацией

Фотореле (рис. 6) является таковым не в полной мере, поскольку реагирует на изменение освещенности плавным изменением частоты генерируемых колебаний [B.C. Иванов].

Рис. 6. Принципиальная схема фотореле со звуковой сигнализацией.

В то же время это устройство может работать совместно с измеряющими частоту приборами, частотно-избирательными реле, сигнализировать высотой звукового сигнала об изменении освещенности, что может быть весьма актуально для слабовидящих.

Схема реле влажности, реле уровня жидкости

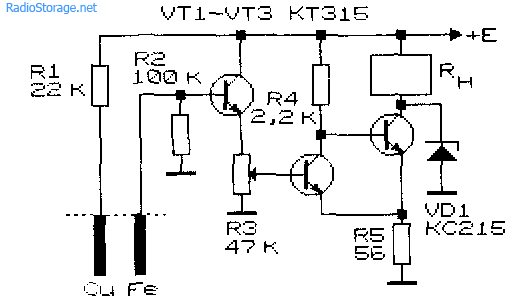

Реле влажности или реле уровня жидкости (рис. 7) так же, как и некоторые из вышеприведенных схем выполнено на основе триггера Шмитта [МК 2/86-22].

Рис. 7. Принципиальная схема реле влажности, реле уровня жидкости.

Порог срабатывания устройства устанавливают регулировкой потенциометра R3. Контакты датчика влажности выполнены в виде медного (Си) и железного (Fe) стержней, погруженных в землю.

При изменении содержания влаги в земле электропроводность среды и сопротивление между электродами меняются. С увеличением смещения на базе транзистора VT1 он открывается.

Коллекторный и эмиттерный токи транзистора возрастают, что приводит к росту напряжения на потенциометре R3 и, соответственно, к переключению триггера.

Реле срабатывает. Устройство может быть настроено на уменьшение электропроводности земли ниже заданной нормы. Тогда, при срабатывании исполнительного устройства, включается система автоматического полива земли (растений).

Реле времени

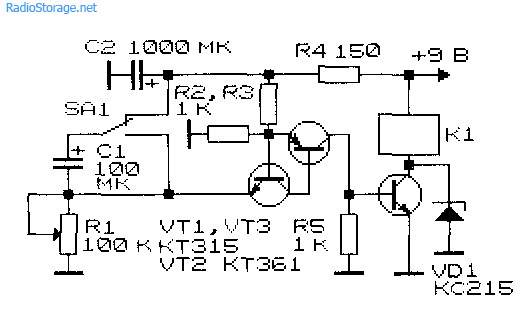

Реле времени (рис. 8) описано в книге П. Величкова и В. Христова (Болгария). Кратковременное нажатие на кнопку SA1 разряжает времязадающий конденсатор С1 и устройство начинает «отсчет времени».

Рис. 8. Принципиальная схема реле времени на транзисторах.

В процессе заряда конденсатора напряжение на его обкладках плавно увеличивается. В итоге, через некоторое время реле сработает, и включится исполнительное устройство.

Скорость заряда конденсатора, а, следовательно, и время выдержки (время экспозиции) можно изменять потенциометром R1. Реле обеспечивает максимальное время экспозиции до 10 сек при указанных на схеме параметрах элементов. Это время может быть увеличено за счет увеличения емкости конденсатора С1, либо сопротивления потенциометра R1.

Стоит отметить, что для столь простых схем «аналоговых» таймеров стабильность временного интервала невелика. Кроме того, нельзя до бесконечности наращивать емкость времязадаю-щего конденсатора, поскольку заметно возрастает его ток утечки.

Такой конденсатор неприемлем в схемах «аналоговых» таймеров. Существенно увеличить время экспозиции за счет сопротивления потенциометра R1 также нельзя, поскольку входное сопротивление последующих каскадов, если только они не выполнены на полевых транзисторах, невелико.

Аналоговые таймеры (реле времени) широко используют при фотопечати, для задания времени выполнения каких-либо процедур. Эти устройства используются, например, для получения воды, ионизированной серебром.

Реле что реагирует на уровень напряжения

Реле напряжения (рис. 9, 10) используются для контроля заряда или разряда элементов питания, аккумуляторов, контроля напряжения питания, поддержания напряжения на заданном уровне. Схемы, описанные в книге П. Величкова и В. Христова, предназначены для контроля разряда (рис. 9) или перезаряда (рис. 10) аккумулятора.

Рис. 9. Принципиальная схема реле для контроля разряда аккумулятора.

Рис. 10. Принципиальная схема реле для контроля перезаряда аккумулятора.

При необходимости напряжение срабатывания этих устройств может быть изменено. Порог срабатывания задается типом стабилитрона. Для изменения в небольших пределах порога срабатывания подобных реле последовательно со стабилитроном можно включать 1 — 3 германиевых Щ9) или кремниевых (КД503, КД102) диодов в прямом направлении.

Катоды диодов должны «смотреть» в сторону базы входного транзистора. Германиевый диод смещает порог срабатывания примерно на 0,3 В, а кремниевый — на 0,5 В.

Для цепочки из двух, трех диодов эти значения удваиваются (утраиваются). Промежуточные значения напряжений можно получить при последовательном включении германиевого и кремниевого диодов (0,8 В).

Акустическое реле

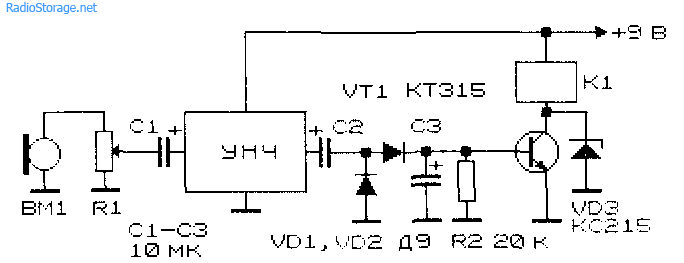

Акустическое реле (рис. 11, 12) используют для контроля уровня шума, а также в составе систем охранной сигнализации [Б.С. Иванов, М 2/96-13]. Помимо прочего, такие схемы часто используют в системах связи — в устройствах голосового управления каналом связи.

Рис. 11. Принципиальная схема акустического реле.

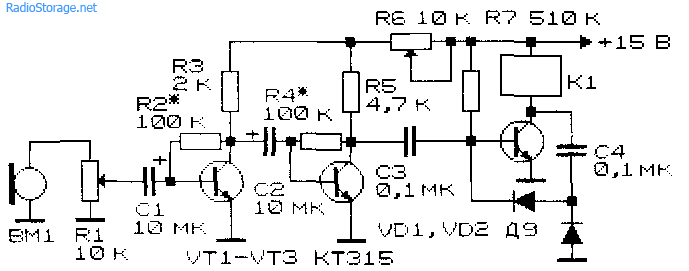

Рис. 12. Принципиальная схема акустического реле на транзисторах.

Так, при разговоре автоматически и без вмешательства оператора происходит переключение радиостанции или линии связи с приема на передачу. Устройство содержит датчик звукового сигнала — микрофон, в качестве которого можно использовать обычный микротелефонный капсюль, усилитель низкой частоты, детектирующее и исполняющее (релейное) устройство.

Коэффициент усиления УНЧ определяет чувствительность акустического реле. На микрофон может быть установлен звукоулавливающий рупор для повышения направленных свойств акустического реле. Резонансный фильтр, включенный после УНЧ, позволяет акустическому реле реагировать только на звук определенной частоты и игнорировать остальные звуки.

Литература: Шустов М.А. Практическая схемотехника (Книга 1), 2003.

Источник

Простое твердотельное реле своими руками

Твердотельное реле, представляющее собой мощный тиристорный (симисторный) электронный ключ удобнее, надежнее, имеет значительно больший ресурс и работает бесшумно, по сравнению с традиционными электромагнитными реле. Такой ключ-реле не имеет подвижных частей, искрящих-пригорающих-изнашивающихся контактов. Не трудно сделать (даже в кустарных условиях) такое электронное реле любой мыслимой степени защиты (пыль, влажность, агрессивные среды). В большинстве случаев электронные ключи-реле с успехом применяются для коммутации нагрузки на переменном токе в строящихся приборах и аппаратах, модернизируя или ремонтируя старые приборы (применяя мощные электронные ключи) улучшаем их характеристики. Например, выход из строя примененных в множестве бытовой техники механических термостатов с биметаллическими изгибающимися контактами – очень частая причина поломок. Применив подобный электронный ключ мы разгружаем контактную группу штатного механического термостата, колоссально повышая его ресурс.

Здесь, реле-электронный ключ предназначено для управления электрическими нагревателями-спиралями в специальной печи небольшой мощности. Твердотельное реле управляется температурным контроллером имеющим специальный выход. Для сопряжения с контроллером применен транзисторный каскад. В целом, схема исполнительной части повторяет [1], отличаясь исполнением. Здесь, в качестве ключей применены симисторы в корпусах ТОР-3, что позволило сделать сборку вполне компактной.

Принципиальная схема твердотельного реле на симисторе. Здесь применен симистор ВТА-41, транзистор КТ315. Симисторная оптопара – МОС3020 (ток включения светодиода 30 мА). Цепочка С1, R3 предназначена для улучшения динамических характеристик симистора, меньшее из диапазона сопротивлений соответствует резистивной нагрузке ключа, большее – индуктивной. Резистор греется, лучше подобрать керамический, мощностью не менее 5 Вт. При необходимости, ключ может быть применен и для ручного включения, подобно [2], в этом случае транзисторный каскад удаляется, а на светодиод подается питание от маломощного сетевого блока. Такую схему исполнительного устройства можно применить и для контроллеров, не оснащенных специальным (для твердотельных реле) выходом. Достаточно, чтобы устройство управления имело обычный релейный выход, пусть и слабый. Нормально разомкнутую группу контактов штатного реле, следует при этом включить в разрыв питания светодиода.

В качестве радиаторов для симисторного ключа применены алюминиевые корпуса от отслуживших свой срок жестких дисков персонального компьютера. Они оказались вполне удобны для такого применения – преотлично нашлось место для крепления симистора, хорошо поместились и все детали высоковольтной части. Размер корпуса у HDD стандартен, имеются отверстия с нарезкой для специальных коротких саморезов. В ряде случаев, очень удобно применять и металлический корпус от старого системного блока. Модули симисторных ключей при этом монтируются на штатные места в специальную «корзину». Узко-высокий корпус-башню лучше проектировать для ее горизонтального положения, при этом все радиаторы с ключами внутри будут расположены вертикально, для нормального естественного охлаждения (не забыть про вентиляционные отверстия). Либо применять обдув и контроль температуры.

Мой блок управления будет трехфазным, это усложнит схему и увеличит громоздкость блока управления, зато втрое снизит проходящие токи, равномерно распределит греющиеся элементы (симисторы, элементы снабберов) и позволит задействовать пусть и перекошенную, но трехфазную деревенскую сеть.

Что понадобилось для работы.

Набор инструмента для электромонтажа, паяльник средней мощности (40…60 Вт) с принадлежностями, мультиметр, фен строительный или специальный для работы с термотрубками.

Набор инструмента для некрупных слесарных работ, ножницы по металлу, электрическая дрель или шуруповерт, набор сверл.

Материалы – отслужившие HDD, потребные радиоэлементы, крепеж, провод, мелочи

В своем электрическом хламе подобрал три гарантированно ненужных жестких диска, удалил платы контроллеров и механическую часть, оставил только крашеный порошковой краской алюминиевый поддон. В одном из вариантов HDD мотор дисков оказался насмерть запрессованным, оставил как есть, он не помешает.

Разметил места креплений для крупных элементов. Керамический 10 Вт резистор снаббера закрепил жестяной обоймой вырезанной из банки от сгущенного молока (съесть, отмыть, высушить, отрезать торцы, выровнять). Обоймы с резисторами закрепил винтиками М3 (+гайки-шайбы-стопоры).

Симисторы в выбранном месте прижал планками из нетонкого текстолита. Те же винтики М3 со всем сопутствующим, симистор изолировал от радиатора пластинкой из тонкой слюды. Под пластинку и под симистор плюхнул немного теплопроводящей пасты.

Весь электромонтаж велся короткими жесткими проводами – толстой медной луженой проволокой изолированной термотрубкой. Схема несложная, хватило выводов механически закрепленных элементов. Для более удобного подключения нагрузки, сделал от ножек симистора короткие проволочные выводы, сигнал управления подключается к выводам торчащей оптопары. Чтобы не путаться, незадействованный вывод откусил.

Испытания нагрузкой показали, что железка при работе с 2 кВт нагрузкой нагревается незначительно. Вместо сигнала управления зажигал светодиод оптопары от регулируемого БП, установив ток защиты 10 мА.

После проверки работоспособности каждого ключа, собрал трехфазный макет. Все три светодиода оптопар ключей (МОС3022, ток включения светодиода 10 мА) включены параллельно к одному транзисторному каскаду. Такое включение не рекомендуется – сложно достичь полной синхронности работы из-за неравенства, неидентичности оптопар. Мне пришлось применить оптопары имеющиеся. Из их большого количества отобрал три с одинаковыми измеренными параметрами светодиодов. Кроме того, возможной несинхронностью включения нагревателей в печи вполне можно пренебречь. Собственно, даже отказ одного из нагревателей скомпенсирует термоконтроллер.

Согласующий транзисторный каскад собран на отдельной некрупной платке и снабжен специальными проволочными выводами для винтовых клемм контроллера. Для уменьшения возни с травлением платку спроектировал так, чтобы границы между широкими контактными площадками легко и удобно прорезать бормашиной.

В качестве нагрузки-индикатора включил три 60 Вт лампы накаливания. Чтобы ничего не замкнуло в самый неподходящий момент, смонтировал все крупные элементы на живую нитку на куске ДСП. Пришлось к рабочему столу протянуть и все три фазы. Все отлично, все три включаются синхронно и надежно.

Источник