- Творения ручной работы: неизвестный автопром Советского Союза

- Кто и зачем?

- Шедевры из подвалов: самодельные советские автомобили

- Движение «Самавто» (самодеятельное автомобилестроение) в СССР

- Лучшее – враг хорошего (вместо пролога)

- Бегство из СССР

- Претенденты на свято место

- Криминальное хобби

- Назови хоть горшком…

Творения ручной работы: неизвестный автопром Советского Союза

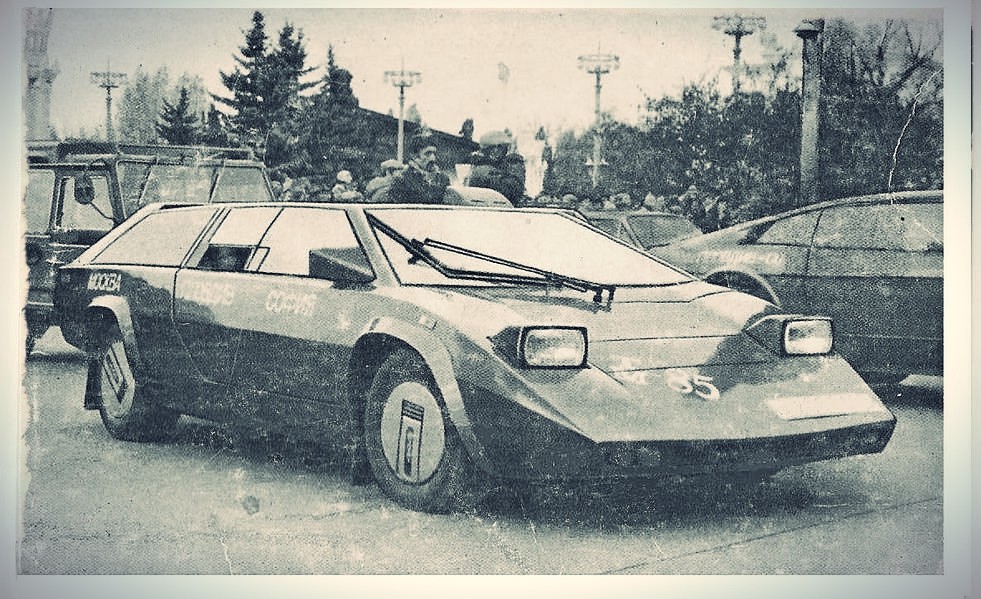

В народе и раньше ходили рассказы о том, как кто-то собрал у себя в гараже автомобиль, способный поспорить по оригинальности с иными концепт-карами тех лет. Но подлинные масштабы этого явления становятся понятны лишь теперь, когда в Сети начали всплывать все новые и новые фото уникальных автомобилей советского периода.

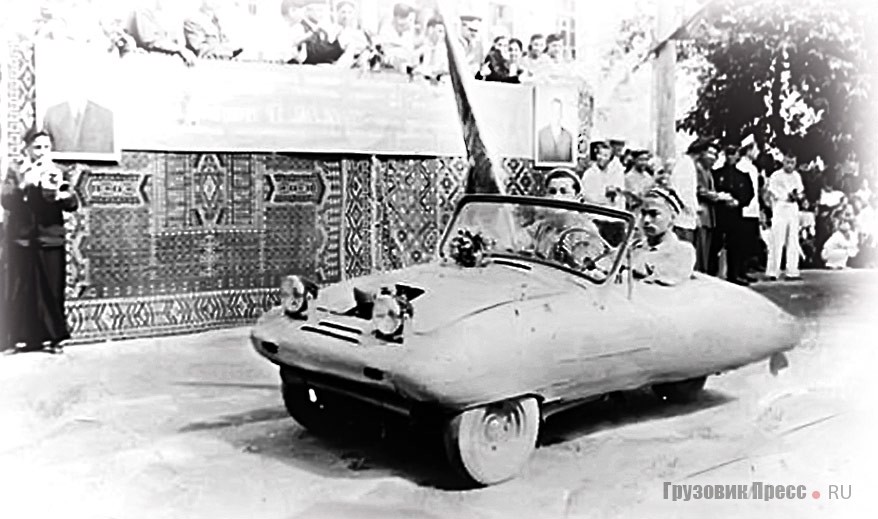

Э то вам не какой-то там тюнинг, от скуки распространявшийся в «загнивающем буржуазном обществе». Подумаешь – пристроить к бамперу «губу», перекрасить капот или навесить на багажник вычурное антикрыло! А построить с нуля целую машину – слабо? Не одна тысяча советских граждан могла вместо ответа на этот вопрос предъявить собственноручно изготовленный автомобиль – лично или в команде с друзьями. Самые активные из них под патронажем государственных органов регулярно собирались на грандиозные всесоюзные пробеги, пропагандируя в массах техническое творчество и поднимая уровень автомобильной культуры. И массы отвечали взаимностью: в каждом «транзитном» городе такие передвижные автофестивали собирали десятки тысяч зрителей – целые стадионы, до отказа заполненные центральные площади и проспекты. Да, в какой-то мере это заменяло нам, тогдашним, теперешние ежегодные автошоу и автовыставки. Однако это было нечто большее, чем обывательский интерес потребителя, приходящего с приготовленным кошельком в сияющие софитами павильоны модных моторшоу.

Кто и зачем?

Но помимо сотни публичных «самодельщиков», вместе с их творениями справедливо обласканных вниманием ДОСААФ, центрального телевидения и научно-популярных журналов, существовало куда большее количество умельцев, соорудивших автомобиль исключительно для себя. Не желая тратить свой тарифный отпуск на громкие всесоюзные мероприятия, они тихо и скромно эксплуатировали свой однажды сотворенный эксклюзив по личным надобностям. И практически в каждом городе Союза можно было встретить как минимум одну, а то и несколько легковушек, не имеющих аналогов нигде в мире.

Использованы фото из архива Сергея Ионеса

Кем же они были – эти люди, владельцы абсолютного автомобильного эксклюзива? Ведь не шейхи из Эмиратов, не принцы, и даже не наследники заокеанских бабушек-миллионерш… Чтобы сделать себе автомобиль, в условиях СССР достаточно было иметь уверенность в себе и быть технически подкованным человеком. Граждан с такими качествами тогда было предостаточно. Почему же они не покупали себе готовую серийную машину? Отнюдь не потому, что это было дорого – постройка самоделки обходилась в деньгах не дешевле как минимум подержанного Москвича. Причин несколько: ограниченный типаж серийных автомобилей, желание выделиться среди товарищей, а главное – зуд творчества и желание самовыразиться в работе с техникой. Но подвиг советских самодельщиков в другом: как правило, вступая на стезю движения «Самавто», они обрекали себя на многолетний нелегкий труд в свободное от работы время. То есть – без выходных, отпусков, посиделок за домино или пивом. Рекорд СССР по скорости постройки автомобиля – 8 месяцев (житель Армянской ССР Лев Саакян), а средняя цифра – пожалуй, 3-4 года, поскольку многие работали над «темой» по десять-пятнадцать лет.

Источник

Шедевры из подвалов: самодельные советские автомобили

Ни для кого не секрет, что автопроизводство в СССР было достаточно скудным. Советские машины отличались надежностью, но мало чем выделялись из серой массы. Именно поэтому на территории нашей необъятной родины находились умельцы, которые создавали автомобили вручную в гаражах или даже в квартирах. Большинство из них имели аутентичный дизайн и по эффектности не уступали зарубежным концепт-карам.

Еще в 1963 году в Москве прошел конкурс самодельных автомобилей, на котором было представлено несколько интересных моделей. Большинство из них давно отправлены на лом или сгнили в гаражах. В 1980-х годах «самоделки» стали популярным хобби и целым направлением у автолюбителей. Часто ожидание в очереди на получение нового автомобиля могло длиться годами. За это время можно было самостоятельно собрать автомобиль. Почему бы и нет?

Советская выставка Самавто

Конечно, такая работа требовала глубоких знаний и как минимум таланта. Кто-то проектировал свои автомобили на базе готовых моделей, например, Москвича. Но были мастера, которые создавали шедевры абсолютно с нуля. Этот процесс мог длиться годами. Самодельная ходовая часть, кузов, двигатель, агрегаты: все это складывалось воедино, превращаясь в уникальный шедевр.

От некоторых остался только ржавый кузов

Мастера, которые занимались изготовлением «самоделок», в большинстве своем были обычными гражданами, поэтому под мастерские приходилось переоборудовать личные гаражи. Известны случаи, когда автомобили создавались прямо в квартирах. Для этих целей выделялась отдельная комната, в которой постепенно деталь за деталью разрабатывалась машина. Но главной проблемой таких «квартирных» мастерских был спуск готового автомобиля на улицу. Братья Щербины спускали свое детище с помощью канатов, а иногда использовался целый автокран, как в случае с концепт-каром Генриха Матевосяна из Еревана.

Спуск автомобиля Генриха Матевосяна из квартиры

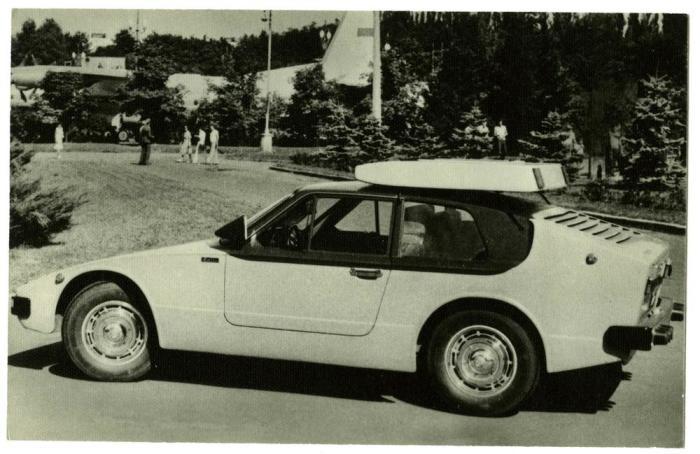

В советскую эпоху была создана не одна сотня «самоделок». Какие-то конструировались специально для выставок, а некоторые делались исключительно для личного удовлетворения. К сожалению, многие из них сейчас находятся в очень плохом состоянии, но некоторые до сих пор блистают на выставках или в частных коллекциях. Ниже представлена лишь малая часть известных экземпляров советских самодельных автомобилей. Все они не похожи друг на друга, имеют свой неповторимый стиль и идею.

Уникальный самодельный автомобиль, созданный автомехаником Геннадием Власьевым в его гараже. «Сайгак» разрабатывался для ралли и туризма. Кузов автомобиля был сделан из стеклопластика, а двигатель позаимствован у автомобиля ВАЗ-2101.

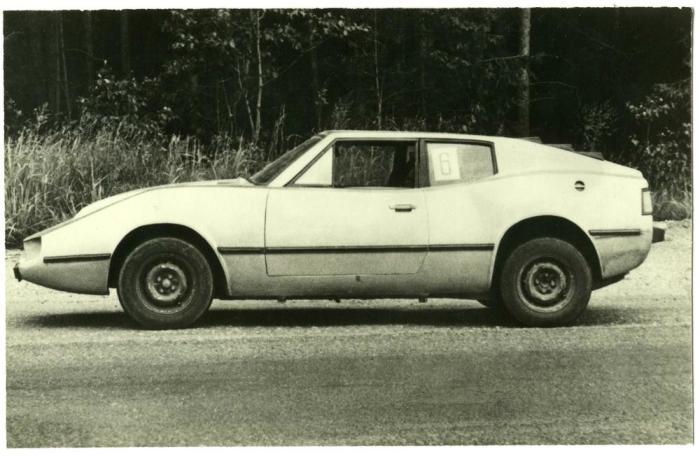

Автомобиль «Катран» Александра Федотова по праву можно назвать одним из самых ярких представителем эпохи советских «Самоделок». «Катран» множество раз участвовал в туристических заездах и выставках не только в СССР, но и за границей. Над разработкой собственного двигателя Федотов решил не утруждаться и установил стандартный движок от ВАЗ-2101, а кузов собрал из металла и стеклопластика.

Молодежный автомобиль, собранный слесарем-сантехником Владимиром Мищенко и его сыном. На создание автомобиля ушло семь лет. «Ласка» несколько раз признавалась лучшим самодельным спортивным автомобилем. Тип кузова — двухместное купе. По дизайну машина походила на американский Мустанг, но была полностью выполнена из стеклопластика.

«Советская Феррари» — именно так прозвали в прессе самодельный автомобиль братьев Алгебраистовых. Как и «Ласка» «Юна» была выполнена в вариации двухместного купе. Больше всего времени ушло на изготовление ярко-красного кузова из литой стеклопластиковой матрицы. Двигатель от ГАЗ-24. За несколько десятков лет один из братьев Юрий «исколесил» на «Юне» по стране полмиллиона километров. Сегодня машина стоит в обычном московском дворе. На ней давно уже никто не ездил.

«Самоделка» Алексея Мельника отличалась от других подобных автомобилей заднемоторной компоновкой и двигателем от ЗАЗ-968. Седан с необычным названием «Золотой лист» имел также нестандартную пассажирскую формулу: 2 + 1 (два взрослых плюс детское сидение). Кузов автомобиля полноценно сделан из прочного пластика.

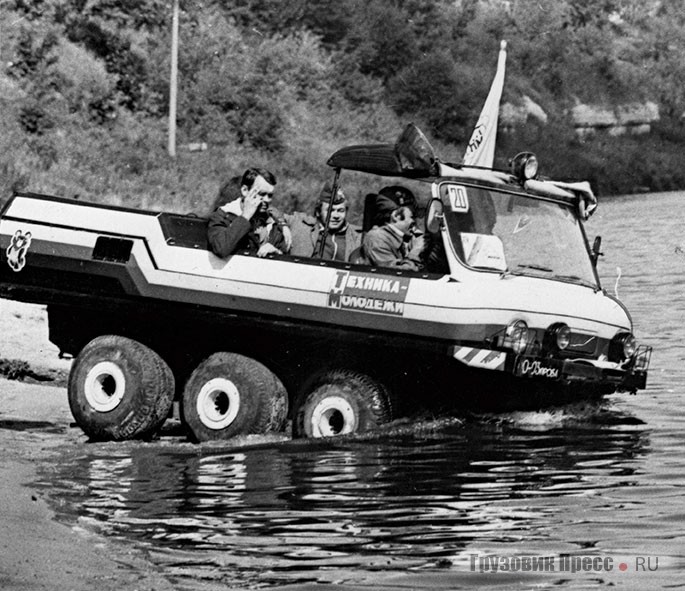

Особое место среди «самавто» занимали так называемые машины-амфибии. «Ихтиандр» автомобильного энтузиаста Игоря Рикмана был выполнен из дюралюминия и работал от двигателя ВАЗ-2101. По воде автомобиль мог передвигаться со скоростью до 18 км/ч.

Автомобиль с символическим названием «Труд» был разработан московским инженером О. Курченко в далеком 1964 году. Особое внимание заслуживает корпус «Труда». Курченко в течение нескольких лет подгонял и варил кузов из отдельных кусочков стали. На автомобиле также установлен 3-цилиндровый двигатель собственного производства.

Легендарный самодельный автомобиль братьев Щербиных, который пережил несколько рейстайлингов и достаточно хорошо сохранился до наших дней. Аббревиатура «ГТЩ» расшифровывается как «Гран Туризмо Щербиных». Раму кузова братья сварили прямо во дворе жилого дома, после этого вручную подняли ее на седьмой этаж, обшили стеклопластиковыми панелями и затем снова спустили вниз.

Еще одна культовая «самоделка» родом из Ухты. На протяжении года инженер Александр Кулыгин вместе с группой учеников из технического кружка собирал автомобиль из отдельных панелей. В итоге «Панголина» обрела непривычный для рядового советского гражданина футуристический дизайн. Например, зайти в автомобиль можно было, подняв крышу наверх вместе с лобовым стеклом, а двигатель запускался вводом кода на цифровой панели.

История автомобиля «Меркурий» берет свое начало с того как три друга: скульптор, художник и слесарь решили с нуля создать свой уникальный автомобиль. Скульптор занялся разработкой кузова, художник работал над дизайном, а слесарь собирал силовые агрегаты. В итоге на свет появился спортивный концепт-кар «Меркурий». Всего было сделано пять экземпляров «Меркурия», каждый из которых был неповторимым и отличался от других.

В 1981 году в Ленинграде была организована очередная выставка самодельных автомобилей. Двое студентов Геннадий Хаинов и Дмитрий Парфёнов, воодушевленные этим зрелищем, решили сделать нечто подобное. Для этих целей они отыскали заброшенный склад и ежедневно трудились над своей разработкой. Необходимые расчеты товарищи делали с помощью вузовского ЭВМ под видом курсовой работы. В итоге через четыре года было собрано два практически идентичных автомобиля под общим именем «Лаура».

Еще один автомобиль-амфибия, разработанный инженером Д. Кудрячковым. Примечательно, но «Тритон» одновременно числится в ГАИ и в инспекции маломерных судов. На амфибии был установлен мотор от Волги, а ходовая часть от Запорожца. В качестве движителя по воде использовался водомет, который позволял разогнаться «Тритону» до 50 км/ч.

Источник

Движение «Самавто» (самодеятельное автомобилестроение) в СССР

Последняя суббота июня (в этом году это 29 июня) в российском календаре профессиональных праздников закреплена за рационализаторами и изобретателями. Большинству обывателей этот праздник покажется весьма экзотическим, хотя в СССР этот день ИТР праздновали весьма широко.

Лучшее – враг хорошего (вместо пролога)

За спиной советских дизайнеров, рисующих эскизы перспективных автомобилей, всегда стояли технологи и экономисты, которые лупили художников линейками по рукам. И в этих условиях Прекрасному удавалось отвоевать у Полезного своё место, но впоследствии подвергалось ревизии на предмет возможности упростить и удешевить. Так, в середине 1970-х дизайнеры АЗЛК лезли из кожи вон, чтобы омолодить морально устаревший кузов «Москвич-412» и превратить его в «Москвич-2140». У автомобилей первых лет выпуска пространство в анодированной рамке на задней панели кузова между задними фонарями было выразительно подчёркнуто черной краской. Но потом кто-то подсчитал, если от операции окраски этой кузовной панели отказаться, то в год можно сэкономить десяток тысяч рублей. Под лозунгом «экономика должна быть экономной» седан лишился одной из своих дизайнерских изюминок.

Вазовские «шестёрки» рубежа восьмидесятых–девяностых лишились боковых хромированных молдингов, и без фирменных аксессуаров «шоха», утратив свой шарм, предстала в унылом неглиже, чем стала сбоку похожа на ВАЗ-2101. Потом были КрАЗы с торчащими на тонких лепестках фарами вместо функционального блока. История вредительской рационализации силами экономистов печальна.

Бывали и забавные случаи.

В 1958 г. конструкторы Ульяновского автозавода приступили к созданию УАЗ-451. Поскольку для улучшения развесовки решено было конструировать новую раму, а двигатель сдвигать в пределы колёсной базы, пришлось вносить серьёзные изменения в архитектуру кабины, за которую отвечал Геннадий Васильевич Аверин. Главной задачей стало выкраивание пространства для водителя и пассажира и изменение конфигурации внутреннего капота. При этом конструктор считал, что кабина должна остаться предельно аскетичной, поэтому категорически не желал оснащать двери стеклоподъёмниками. Ведущий конструктор автомобиля Егор Романович Варченко, напротив, проявлял человеколюбие и настаивал на опускающихся окнах, но по инженерной линии давить на Аверина не имел права. В конце концов Варченко удалось «продавить» оснащение УАЗ-451 стеклоподъёмниками от «Москвича» весьма нетривиальным путём – через заводской БРИЗ – Бюро рационализации и изобретений.

На судьбы серийных машин рационализаторы влияли крайне редко, что было обусловлено несовершенством законодательства в области охраны авторского права. Не находя возможности прикладного творчества в промышленности, возникла целая волна т. н. внутренних диссидентов, которые уходили с заводов в самодельное конструирование и, удивляя, продолжали изобретать свои велосипеды. Так возникло движение «Самавто», которое в советское время представляли в СМИ как уникальный феномен родины кулибиных. О том, что самодеятельное автомобилестроение на Западе быстро легализовалось в бизнес (тюнинг, мастеринг, хот-род, бодибилдинг и т. д., и т. п.), в СССР скромно умалчивали.

Бегство из СССР

Разговоры о том, что строительством самоделок люди пытались компенсировать нехватку легковых автомобилей в стране, поверхностны. Во-первых, на создание самодельной машины, как правило, уходило столько средств и времени, сколько в конечном счёте понадобилось бы для покупки нового заводского автомобиля. Во-вторых, самоделки строили не только малообеспеченные умельцы, но и вполне упакованные персоны: дирижёры, профессора, товароведы, военпреды, пилоты. В своё время был хорошо известен самодельный автомобиль, построенный лётчиком-космонавтом (символично, правда?) Александром Серебровым.

Парадоксально, но в 1970-х именно благодаря покровительству лётчиков-космонавтов самавто легализовалось из стихийного процесса в массовое зрелище. Лётчики-космонавты стали почти обязательными свадебными генералами любого организованного мероприятия. Особенно преуспел в роли небесного покровителя самавто Владимир Джанибеков. Большую роль в легализации сыграла передача «Это Вы Можете» с ведущим Владимиром Александровичем Соловьёвым.

К началу 1970-х движение самавто достигло такого размаха, что государству пришлось как-то определяться со своим отношением к этому явлению. К счастью, оно заняло великодушную позицию старшего брата. Пропагандировать деяния самодельщиков начали журналы «Моделист-конструктор» и «Техника – молодёжи», позже к ним присоединился «За рулём».

Претенденты на свято место

Начиналось всё в СССР отнюдь не с примитивных мототележек, а именно с дерзких попыток создать нечто совершенное и оригинальное. Один из самых знаменитых довоенных самодельных автомобилей (обтекаемое туристское купе на шасси ГАЗ-А) был построен лётчиком-орденоносцем (опять небо!) А.П. Ивановым. Придётся подчеркнуть очевидное: чтобы создать эту машину, у лётчика должна быть исходная заводская модель. Значит, проблема не с приобретением личной легковушки…

Однако известные в довоенной истории попытки построить автомобили своими силами можно пересчитать по пальцам, и этот предмет ждёт своего исследователя. Но как показали очерки нашего автора Михаила Соколова, уже достоверно известно о рационализаторстве среди автобаз, эксплуатировавших грузовую автотехнику. Во многом это стало известно благодаря сохранившимся архивам предприятий и самим водителям. О легковых автомобилях, изготовленных в индивидуальном порядке, а также переделках известно немного, хотя бы потому, что пресса о них писала мало и скудно. Более того, публикация о созданной своими силами самоделке приводила к лавинообразному подражательству. При этом в отдел регистрации механических транспортных средств самоделка прибывала вместе с журналом прототипа. Так, в конце 1950-х из мотоциклетных агрегатов по всей стране энтузиасты создали несколько десятков переднеприводных трёхколёсных микролитражек. Но по-настоящему массовый характер автомобильный самострой приобрёл в начале 1960-х, когда автопарки и прокатные станции начали освобождаться от неликвидов. Тогда же расцвёл под кураторством ДОСААФ культ кольцевых гонок на монопостах, изготовленных из автомобилей «Москвич-401» и ГАЗ М-20.

Частное автовладение к тому времени перестало быть диковиной. Улицы заполонили «Москвичи», «Волги» и «Запорожцы», что на порядок повысило техническую грамотность граждан и насытило городские сусеки необходимым для строительства самоделок железом. В продажу начали поступать отдельные узлы и агрегаты. Доступность мотоциклов, мотороллеров и запчастей к ним привела к тому, что вплоть до середины 1980-х основными донорами становились мототехника и микролитражные автомобили (с рабочим объёмом двигателя менее 1,0 л).

Важно отметить, что, благодаря появлению совнархозов и устранению диктата министерств, в 1960-х в порядке личной инициативы были созданы самодельные конструкции, которые начали выпускать в промышленных масштабах. В этот ряд можно поставить микроавтобусы «Десна» и «Старт», эстонские микрогрузовики ЭТ-500 и ЭТ-600.

Подчас самодельщики выходили за пределы обычных для нашей страны типажей, и тогда на свет появлялись настоящие шедевры. Самым популярным типом нестандартных машин были автомобили с кузовом «гран-туризмо» – воистину символ свободы и красивой жизни. Зачастую спортивные 2-местные купе с покатым капотом и двигателем от «Запорожца» по своим эксплуатационным характеристикам проигрывали даже серийным малолитражкам, однако обладали внешностью настоящего спорткара. Можно привести пример США: с 1980-х фирмы начали выпускать специальные кит-комплекты а-ля Ferrari, Lamborghini, Porsche, Jaguar, Hummer и иже с ними, которые можно было нахлобучить на шасси убитых Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Pontiac Fiero, Chevrolet S-10 или Ford Ranger.

Второе по распространённости место среди диковинных для нашего автопрома типажей занимали автомобили «по интересам»: семейные минивэны на шасси малолитражек, амфибии, автомобили для путешествий и утилитарные пикапы и мини-тракторы в приусадебном хозяйстве, объединяющие трактор, джип и мотоплуг в одном флаконе.

Эксперты от автопрома всегда критиковали самоделки, не понимая, что созданием «гран-туризмо», минивэнов, плавающих амфибий удовлетворялся спрос на типажи, которые не предусматривались плановым хозяйством.

Криминальное хобби

Где и из чего самодельщики собирали свои машины – отдельная песня. Начнём с «где». Как ни странно, частные гаражи не решали проблему, поскольку не у всех они были. Во-вторых, автомобили строили по нескольку лет, а возиться зимой с железками в холодном гараже – сомнительное удовольствие. Технари (инженеры, водители, механики) использовали своё служебное положение и обустраивали стапеля на автобазах и в заводских мастерских. Административные уложения подобная самодеятельность не нарушала.

Некоторые свои работы оформляли через станции юных техников, спортивные клубы и училища, что позволяло легализовать приобретение материалов через шефствующие предприятия.

Сложнее приходилось тем, чья работа не была связана с производственной базой. Многие начинали строить автомобили прямо в своих городских квартирах. Добро, если самоделка была небольшой, и впоследствии её удавалось перед сборкой по частям спустить на верёвках с балкона или разобрав раму пронести через лестничный пролёт. Братья Щербинины свой ГТЩ строили в квартире на 7 этаже. Стеклопластиковый кузов монтировали на сварной пространственной раме в просторном помещении, образовавшемся после того, как была сломана стена между кухней и одной из комнат. А для того чтобы спустить всю эту конструкцию на землю, пришлось разбирать внешнюю стену. Самовольное изменение элемента несущей конструкции здания – это уже серьёзное административное правонарушение.

Сомнительными с точки зрения законности были и источники исходных деталей и материалов для самоделок. Новые запчасти, узлы и агрегаты в свободной продаже появлялись редко, а успешный поиск дефицита через базы райпотребкооперации был возможен только при наличии «волосатой руки». На вторчермет автомобили шли только после совсем уж фатальных ДТП, и самодельщикам приходилось крутиться, поэтому хорошим подспорьем с 1950-х служили машины, списанные из казённых гаражей.

Удивительным образом решалась и проблема материала для изготовления кузова. Например, кузов автомобилей «Пчёлка» и «Турист» 1966 г. были целиком сварены из противней для духовок газовых плит. Освоение технологии выклейки кузовов из стеклопластика положения не изменило, поскольку эпоксидку и стеклоткань можно было купить только непосредственно на заводе (это было вполне легально) или приобрести по блату (под видом списанного товара).

Листовой металл доставали, где придётся (кровельное железо не всегда годилось), и поэтому приходилось договариваться с директорами, кладовщиками и завхозами. Прямо скажем, скрупулезно соблюдая социалистическую законность, построить автомобиль в СССР было сложно.

Назови хоть горшком…

И ещё одна связанная с самоделками проблема с трудом решалась законным образом. Речь идёт о постановке машин на учёт в ГАИ. В июне 1957 г. журнал «Техника – молодёжи» опубликовал статью «Автомобиль своими руками», в предисловии к которой говорилось следующее: «Редакцией журнала было проведено специальное совещание, в котором приняли участие представители Госавтоинспекции, заинтересованных министерств, научно-исследовательских институтов, ДОСААФ и других организаций. …были составлены «Технические требования, предъявляемые к микролитражным автомобилям и мотоколяскам, изготовляемым в индивидуальном порядке». Сейчас эти требования рассмотрены Госавтоинспекцией и утверждены».

Текст требований носил характер рекомендаций и был изложен в виде ответов на вопросы, а потому законодательной силы не имел. И хорошо, что не имел, поскольку одно из его положений звучало так: «Разрешено изготовление четырёхколёсных автомобилей и трёхколёсных мотоколясок с рабочим объёмом двигателя не более 750 куб. см». Уместное для 1957 г. ограничение в дальнейшем завело бы движение самавто в тупик. А в условиях юридической неопределённости (что не запрещено законом, то разрешено) оформление ПТС в ГАИ решалось за счёт человеческого фактора.

Были и юридические лазейки. При невозможности регистрации оставался путь оформлять ПТС на самоделку через районный Технадзор. ГАИ же оставалось только выдать номерные знаки. При переделке грузовиков и автобусов регистрация проходила через областные органы сертификации, БРИЗ или завод-изготовитель. Иногда самоделку выручала её популярность в кино или знакомство хозяина с известными всей стране людьми.

Если «незаконнорожденному» агрегату документы выдавать отказывались наотрез, то приходилось ездить без номеров, полагаясь на сочувствие и понимание дорожных инспекторов.

К началу 1980-х протокол, регламентирующий регистрацию самоделок, так и не был разработан, зато появились вполне конкретные ограничения по мощности (50 л.с. на одну тонну массы) и по габаритам (4,7 м в длину и 1,8 – в ширину). Если мощность двигателя превышала 50 л.с., то вроде как и разговаривать было не о чем (многие на этот случай машину балластировали), а если не превышала, то… «гаишники» пожимали плечами и честно признавались, что не представляют, как эту машину оформлять.

Как всё это было здорово, самодельщики поняли только в 2005 г., когда регистрация самоделок неожиданно попала под запрет. Препятствующий этому закон изначально был направлен против т. н. «конструкторов» иномарок, ввозимых ушлыми предпринимателями в страну в разобранном виде, затем собираемых в кустарных условиях и регистрируемых как самоделки, но под запрет попали тюнинг, мастеринг кит-каров и настоящие самавто…

Правда, в январе 2008 г. закон был переформулирован таким образом, что настоящую самоделку теперь зарегистрировать можно. Только это потеряло свою актуальность. Частники строят автомобили собственной конструкции всё реже и реже.

Источник