Простые сирены для автомобильных сигнализаций

В конференциях часто встречаются вопросы о типах сирен, их взаимозаменяемости и подключении. В этой статье изложены некоторые мысли на тему простых сирен, в надежде, что это пригодится кому-либо при установке или замене сирены.

Очень важно: подключая массу сирены желательно всегда использовать приваренный штатный болт или гайку на кузове.

Простые сирены.

Большой недостаток этих сирен в том, что обрезав провода сирена замолкает, как и в случае если будет скинута клемма аккумулятора или он будет разряжен.

Но есть и достоинства — эти сирены могут быть компактными и не требующими обслуживания, а значит, их можно спрятать в малодоступные места. Такие сирены удобно ставить как дополнительные, заменять ими стандартные автономные сирены или устанавливать их скрытно в салоне автомобиля.

Конечно, есть и исключение, Клиффордовские сирены типа Medalion или тому подобные, которые представляют собой динамик. Но выводятся они из строя аналогичным способом.

Если Ваша сирена много тональная, то количество тонов можно уменьшить до одного или выбрать понравившиеся. На некоторых моделях на корпусе сирены есть окошко закрытое резинкой, под ней располагается шесть перемычек — джамперов их удаление отключает соответствующий тон сирены, более поздние модели имеют перемычки на плате в виде проволочек или печатных проводников, разрезание которых приводит к аналогичным результатам.

Обычно потребление таких сирен не превышает 2А.

Любые простые сирены взаимозаменяемы. Ими так же можно заменять автономные сирены с выполнением соответствующего подключения в зависимости от сигнала управления.

Встречающиеся дефекты этих сирен проявляются в виде тихого звука или полностью его отсутствия.

Работоспособность сирены проверяется подачей сигнала (+) с клеммы штатного АКБ на красный провод сирены, в этом случае второй провод сирены должен быть надежно подключен к массе автомобиля. Если сирена управляется сигналом массы, то подачей этого сигнала на черный провод сирены, при этом на второй провод должен быть надежно подключен в (+) клемме аккумулятора с использованием предохранителя.

Заметим, что провод массы сирены всегда бывает черного цвета, а провод управления сигналом (+) может быть другого цвета, например белым как в сигнализациях Scher-Khan.

Если сирена заработала при подаче сигнала, значит неисправность заключается либо в обрыве провода управления от сигнализации, либо в выходе из строя управляющего транзистора. Целостность провода проверяется подачей управляющего сигнала на провод непосредственно идущий от разъема сигнализации. Исправность транзистора проверяется пробником состоящим из светодиода и резистора. При положительном управляющем сигнале к выходу сигнализации на сирену последовательно подключается резистор номиналом 1кОм, к резистору анод светодиода ( в виде треугольника изображаемых на схемах), катод светодиода подключается на массу (на схемах изображается черточкой). При отрицательном управлении катод светодиода подключается на выход сигнализации, анод к резистору, а другой вывод резистора к положительной клемме АКБ. При исправном выходном транзисторе и включении сигнала паники, светодиод должен загораться.

Если сирена не заработала при прямой подаче управляющего сигнала, значит причина неисправности кроется в самой сирене. Это может быть обрыв катушки динамика, выход из строя транзисторов выходного каскада сирены или схемы формирования тональности. При тихом сигнале сирены возможно частичное выгорание выходного каскада, либо попадание воды в отражающий дефлектор сирены. Последняя причина устраняется сверлением небольшого отверстия в дефлекторе сирены.

Очень важно: подключая массу сирены желательно всегда использовать приваренный штатный болт или гайку на кузове.

Стандартные автономные сирены.

Стандартными мы их называем, что бы отличить от сирен модели Clifford, Cobra, Sikura и др. Отличие автономных сирен от тех что были описаны в предыдущей статье, в наличии сервисного ключа и встроенного аккумулятора, а так же четырех проводов для управления и питания.

Отключение ключом автономной сирены не является отключение сигнализации и её блокировок, за исключением специфических сирен и моноблочных сигнализации. Два последних типа отличаются наличием более четырех проводов управления и питания.

Всегда присутствуют красный и черный провода, они соответственно подключаются к плюсу АКБ и к массе автомобиля. С массой понятно, об этом было сказано в самом начале. Плюс подключается к питающему проводу сигнализации и как можно ближе к разъёму. Поясню для чего. Первое — сирена будет защищена предохранителем, второе — если перерезается жгут сигнализации идущий под капот, то автономная сирена сразу включит сигнал из-за потери питания (при условии, что она была включена ключиком).

Остались еще два провода, которые и вызывают вопросы — куда их подключать. Обратите внимание, что при проверке сирены, а именно при подключении плюса и массы она не кричит, причем не зависимо от того, включен ключик или нет. Вот для того чтобы сирена закричала и служат эти два провода. Обычно их подписывают «positive trigger» — положительный триггер и «negative trigger» — отрицательный триггер. Один из этих проводов подключается соответственно к проводу управления сигнализации. Если в режиме «Паника» на проводе появляется сигнал (+), то используется положительный триггер, а если сигнал массы (-), то соответственно отрицательный триггер. При таком подключении сирены основное потребление идет по проводу питания от аккумулятора, а от сигнализации только слаботочное управление. И в этом случае можно подключить при желании дополнительную простую сирену.

Некоторой разновидностью автономных сирен, конечно с оговоркой, можно привести как то, что есть сирены даже с выключенным ключом при подаче сигнала на управление могут кричать. Другие же необходимо обязательно включать ключиком.

Достоинством этих сирен, как было сказано выше, является то, что обрезав провода сирена продолжает кричать за счет собственного аккумулятора. Конечно она кричит несколько тише, но от этого угонщику не легче. А при хорошем внутреннем аккумуляторе может кричать довольно долго, хотя ночью будет достаточно и пяти минут, что б выполнить свою функцию. Состояние внутреннего АКБ сирены, желательно изредка проверять, отсоединяя клемму штатного АКБ или вынимая предохранитель сигнализации при включенной ключиком сирене, что б это достоинство не превратилось в недостаток.

О недостатках. Поскольку есть ключик и замочек, значит должен быть доступ к сирене, и при этом её далеко не спрячешь. Внутренние аккумуляторы сирены могут разрушаться при этом сирена превратиться в простую из автономной, или хуже того начнет потреблять повышенный ток, тем самым, разряжая штатный АКБ.

Проверить исправность сирены и выходного каскада сигнализации можно по методике изложенной в конце статьи о простых сиренах. С той лишь разницей, что питание на красном проводе должно обязательно присутствовать, а сигнал управления подается на соответствующий вход для проверки работоспособности сирены. Остается дополнить только то, что возможна неисправность замка сирены, который иногда рассыпается или сворачивается, что вызывает невозможность либо включения или выключения сирены.

Схемы подключения сирен:

Для проверки работоспособности сирен — проводник с точкой «А» является местом подачи сигнала управления. Методика проверки описана в статье про обычные сирены. Обязательным условием является присутствие питания и массы на проводах сирены.

А) Подключение сирены с положительным управлением от сигнализации. Пунктиром изображено возможное подключение дополнительной простой сирены.

При замене автономной сирены на простую, по схеме в точке «А» отключается управление от автономной сирены, и простая сирена становится основной. Провод питания автономной сирены заизолировать.

Б) Подключение сирены с управлением сигналом массы. Пунктиром изображено возможное подключение дополнительной простой сирены.

При замене автономной сирены на простую, по схеме в точке «А» отключается управление от автономной сирены, и простая сирена становится основной. Провод питания автономной сирены заизолировать.

В) Подключение автономной сирены с защитой от отключения разъема сигнализации. На схеме показано два варианта.

Первый — с использованием штатного разъема. Если в разъеме есть неиспользуемый провод — например положительный триггер дверей или выход на дополнительный канал, то отрезав печатный проводник можно подпаять навесную перемычку внутри платы. Этот контакт станет проводом питания автономной сирены и при пропадании питания сирена включится за счет встроенного аккумулятора.

Второй вариант — если внутри сигнализации к контакту питания припаять провод и вывести в жгут сигнализации, то получается одинаковый результат при обрыве провода или отключении разъема.

Аналогично можно защитить сирену с управлением по массе.

Г) Подключение нескольких сирен.

Используя эту схему можно подключить несколько дополнительных простых сирен, спрятав их например в салоне, багажнике или в труднодоступных местах под капотом. Предохранитель 15 Ампер — является основным для питания дополнительных сирен, реле развязывает выход сигнализации по току. Трехамперные предохранители на каждую из доп. сирен нужны в случае если угонщик находит сирену и замыкает провода, меньший номинал предохранителя данной сирены сгорит, а остальные останутся работать. В аварийном случае общий предохранитель можно отключить.

Т.к. питание автономной сирены берется от общего питания сигнализации, то и в этом случае ее можно защитить по схеме (В).

Источник

Автомобильный сирена своими руками

Громкая сирена на транзисторах

Автор: Игорь Парунин, egor-palunin@rambler.ru

Опубликовано 22.08.2012

Создано при помощи КотоРед.

Участник Конкурса «Поздравь Кота по-человечески 2012!»

Статья посвящается начинающим Радиокотам,

возраст которых не многим больше возраста виновника торжества…

а сама схема давно прижилась на разных должностях и объектах…

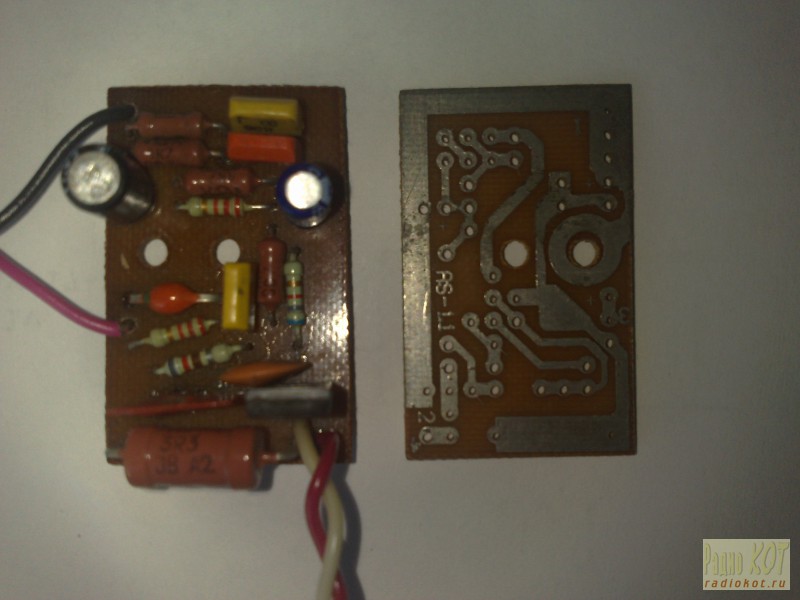

В сети большое количество сирен. Авторы не щадят таймеров, логики, спец микросхем и даже микроконтроллеров. В ход идут мощные пезо-излучатели и импульсные трансформаторы, и это правильно! Только вот что делать, если их нет, или не хватает уверенности в своих силах? На самом деле, громкую сирену, с красивым плавным тональным переходом, можно собрать на «рассыпухе». Которую можно выковырять из отслуживших свой срок телеков, видиков или еще чего. Для схемы сирены не понадобится ни одной современной или специализированной микросхемы, а только самые распространенные транзисторы. И звук этой сиренки, будет ничуть не хуже звука новенькой китайской, а может даже и лучше — все зависит от вас.

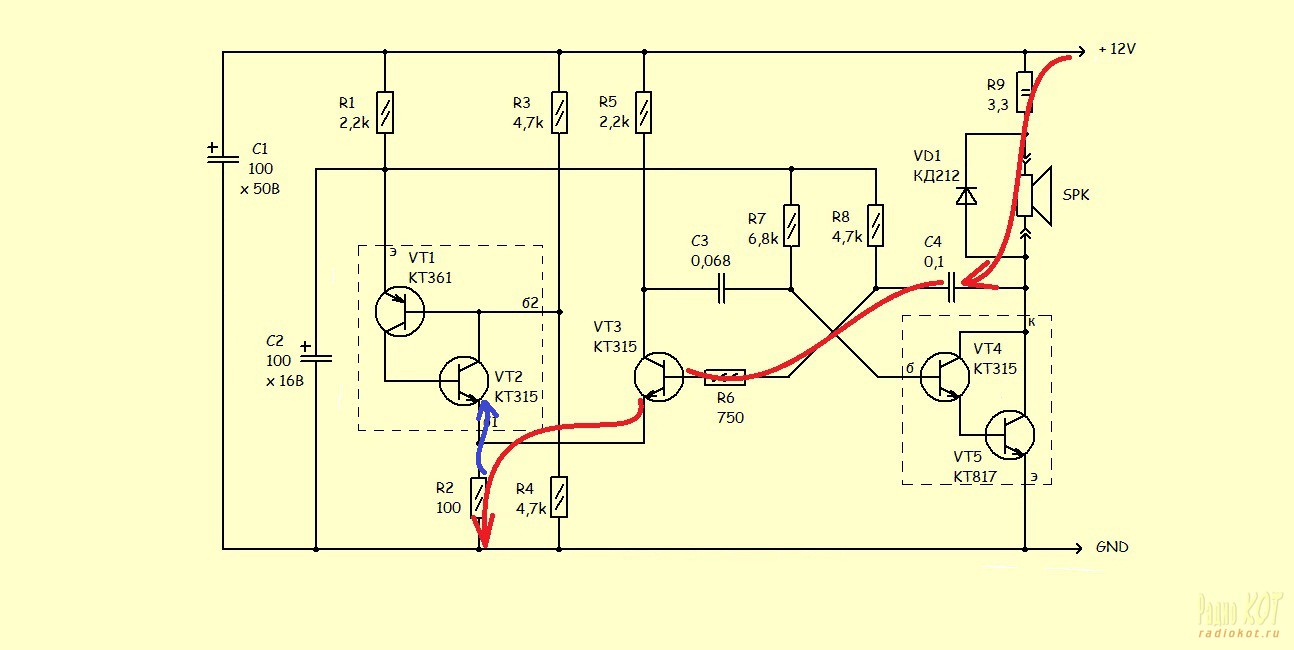

Схема содержит два генератора. Первый для генерации тона, второй для изменения тона, или как говорят спецы — модулирования. Один из них наверняка вы узнали, это мультивибратор (VT3, VT4, VT5). Правда… он не совсем обычный, он не симметричный, и одно плечо содержит целых два транзистора. Не пугайтесь все верно, это так называемый, в посвященных кругах, транзистор Дарлингтона — составной транзистор для усиления тока. А усиливать ток надо, чтобы было громко. Этот генератор как раз и ответственен за тон.

А вот что же это за абракадабра из транзисторов VT1, VT2? Это тоже генератор, и называется он – релаксационный. Генерирует он хитрое напряжение в форме «пилы». Нужно оно, для управления тоном главного задающего генератора. Что ж это за странная схема такая — спросите вы — транзисторы соединены как будто наугад! Подозрения ваши напрасны, это аналог однопереходного транзистора, легендарного КТ117А, выпускавшегося в СССР. Который я уверен не раз побывал в околоземном космическом пространстве, а может быть даже и дальше. Но это, как вы сами понимаете – секретно.

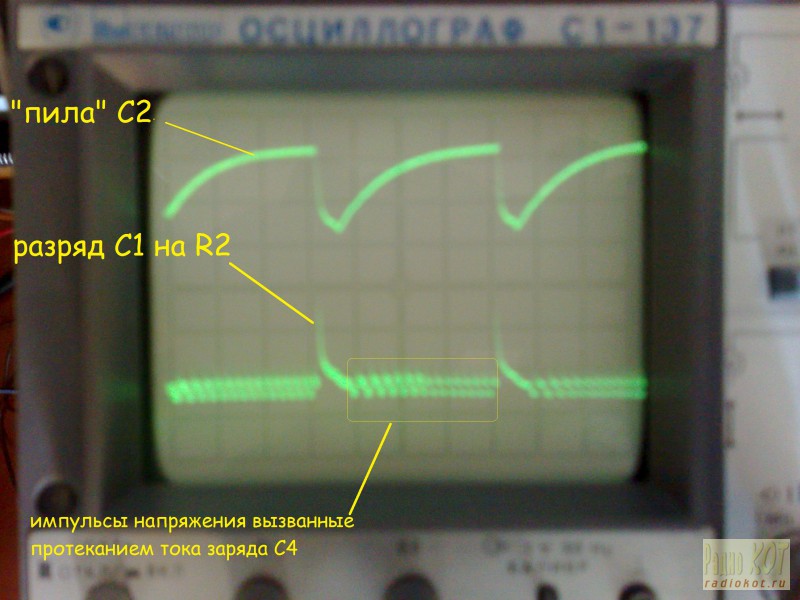

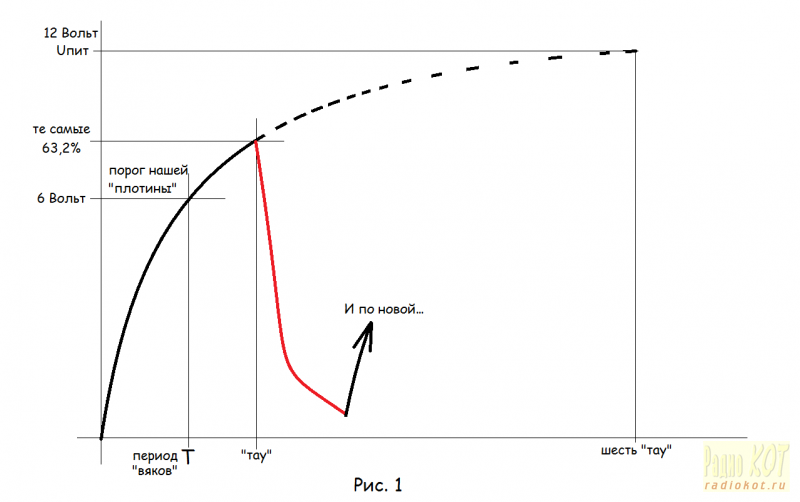

Итак, как же работает эта сладкая парочка? Работу однопереходного транзистора, объяснять по-научному я не стану, а попробую доходчиво – «на пальцах». В этой схеме транзистор похож на плотину, и высота этой плотины равна шести метрам, точней в нашем случае — шести вольтам. Этот потенциал, образуется на делителе напряжения, состоящем из резисторов R3, R4 и поступает на вторую базу (б2) однопереходного транзистора. Конденсатор С2 — это “водохранилище”, которое постепенно наполняется ручейком электрического тока, протекающего через резистор R1. И когда уровень заряда (воды) в конденсаторе (водохранилище) достигает высоты “плотины” в шесть вольт, она прорывается, и сливает все то, что накопилось на конденсаторе, через эмиттер транзистора (э), первую базу (б1) и резистор R2, на землю. Когда заряд конденсатора иссякнет, транзистор закрывается, (плотина вновь чудесно восстанавливается) и процесс заряда конденсатора повторяется вновь. Таким вот образом, форма напряжения на конденсаторе C2, будет напоминать зубья пилы, а на резисторе R2 расчески.

Стоит так же отметить, почему порог выбран именно 6 Вольт, а не три или восемь, к примеру. Связано это с величиной под названием постоянная времени RC цепи τ (тау), которая измеряется в секундах и равна произведению R1 и С2 (подставленных в Омах и Фарадах соответственно, и это важно, а то вместо секунд получите годы, поэтому помним о нано, кило и микро…). Что же происходит за это магическое время «тау»? А вот что… за это время наш конденсатор успевает зарядиться на целых 63,2% от напряжения питания (Uпит). Ну и не трудно посчитать, сколько ж это вольт – 0,632×12=7,6 Вольта, а порог составляет 0,5×Uпит, 6 Вольт. То есть, порог «плотины» находится как раз примерно там, где будет наш заряд через время «тау». Таким образом, период «вяков», будет равен этому самому «тау», и его легко вычислить, перемножив R1 и С2. Вообще, попадание в интервал времени «тау» это хорошо. к этому стремятся при расчете времязадающих цепей и не только. Почему — вопрос отдельный, просто запомните, что это — хорошо.

Да! И если вам посчастливится найти этот редкий, благородный (да-да он позолоченный и это не шутка), транзистор, то непременно используйте его, включив вместо транзисторов VT1 и VT2, как показано на рисунке 2. Ну а если не найдете, не отчаивайтесь! В схеме замещающей однопереходный транзистор, в нашем случае, будут работать практически все маломощные транзисторы. Только когда будете выбирать, не забывайте про их проводимость.

Вторая пара на нашей танцплощадке — транзисторы VT4 и VT5, это составной транзистор или транзистор Дарлингтона. С ними все гораздо проще, но это не умоляет их значения. Что же это за транзистор такой? Это объединение двух транзисторов с целью увеличения коэффициента усиления по току. Это означает, что небольшого тока базы достаточно для того, чтобы транзистор открылся, и ток коллектора составил весьма значительную величину, в сотни, в тысячи раз больше тока базы. Коэффициент усиления β, больше теоретический или академически, а на практике используют h21э — статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером, и в нашем случае, эти два понятия равны. Результирующий коэффициент усиления равен произведению коэффициентов каждого транзистора. Соединив таким образом два транзистора, с усилением по 25, получим один, но с усилением аж в 625! И это означает, что ток коллектора может быть в 625 раз больше тока базы.

Ну и как не трудно догадаться, транзисторы в этой паре разные по мощности. Первый, VT4, маломощный, но обладающий сравнительно большим коэффициентом. Второй, VT5, наоборот, коэффициент передачи не высок, а максимальный ток коллектора весьма внушителен.

Еще, эту прекрасно дополняющую друг друга пару, дополняют диодом, включенным параллельно переходу «коллектор-эмиттер» мощного транзистора в обратном направлении. Делается это для его защиты от импульсов обратного напряжения. Кто это такие и откуда они берутся, вы наверняка со временем узнаете. А называется он – рекуперационный диод (жутковато, да?).

Такой транзистор используется в схемах, работающих с большими токами. Например, в схемах стабилизаторов напряжения, выходных каскадах усилителей мощности, в схемах управления шаговыми двигателями.

Ну и очень может так случиться, что вам посчастливится найти уже готовый составной транзистор. Например: КТ972, КТ829 или КТ827. В этом случае, не колеблясь, применяйте его по назначению, как показано на рисунке 3. При использовании предложенной в конце статьи платы, составной транзистор необходимо поставить вместо VT5, а вместо транзистора VT4 запаять перемычку база — эмиттер.

Всем хороши составные транзисторы Дарлингтона, только вот греются они, зараза, сильно. Связано это с тем, что падение напряжения на открытом на всю катушку составном транзисторе, больше чем на обычном, не составном, и составляет чуть ли не два (а то и больше) вольта. А при больших токах, это приводит к нагреву транзистора. Поэтому, если вы вдруг решите выжать из схемы максимум ее возможностей, позаботьтесь об, ну хоть каком-нибудь, теплоотводе.

Ну и пару слов о транзисторе VT3, потому как он тоже включен как-то странно. На самом деле странного тут ничего нет. Дело в том, что, у этого транзистора, есть еще и персональная задача, помимо общественной работы в генераторе тона. При помощи этого транзистора генератор останавливают. А запускать его не надо, он сам… Происходит это в момент срабатывания однопереходного транзистора (VT1, VT2). В тот самый момент, когда «прорывается» наша «плотина», помните? В этот момент, через резистор R2, протекает ток разряда конденсатора С2 и на резисторе появляется короткий положительный импульс напряжения. Этот импульс, прикладывается к переходу «база-эмиттер» транзистора VT3 в обратном направлении. Тем самым закрывая его принудительно, если он был в этот момент времени открыт, или, не позволяя ему открыться, если он был закрыт. В результате, генератор на короткое время остановится, и мы услышим отчетливые «вяки», отделенные друг от друга короткой паузой.

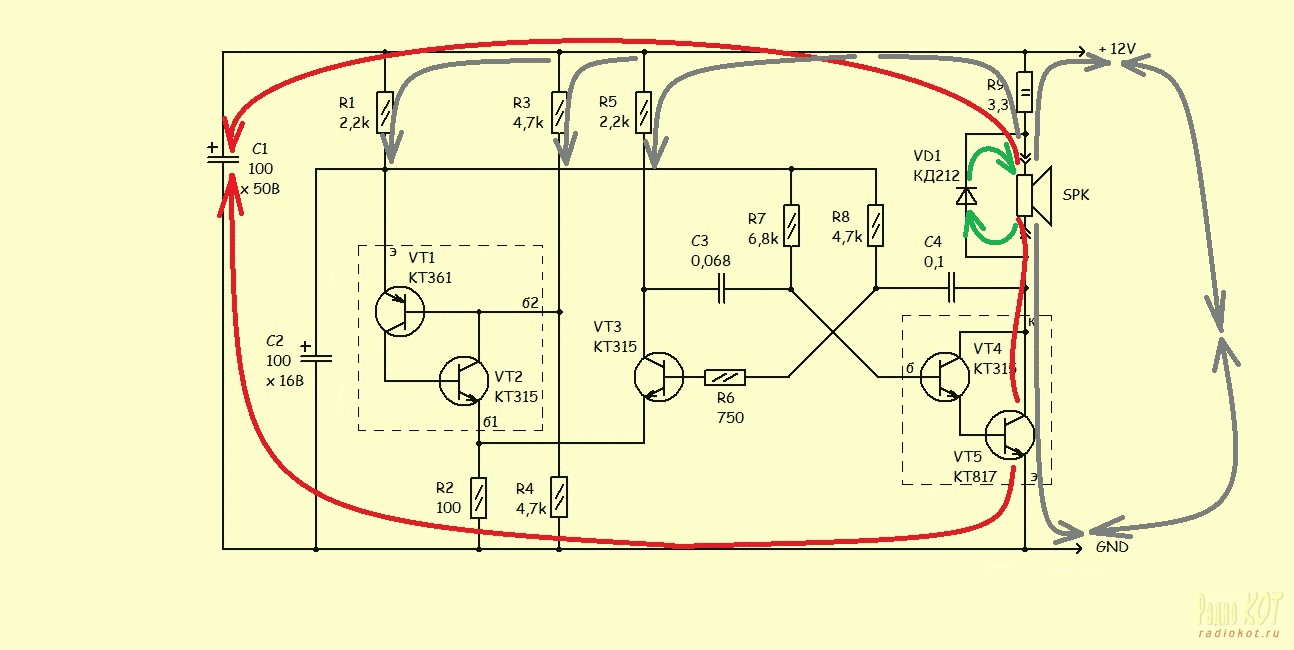

Так! Давайте сориентируемся на местности и воспользуемся штабной картой. Зеленой стрелкой показано направление, в котором ударно действует напряжение с резистора R2, указуя транзистору VT3 как ему жить. Синим отчерчен путь медленно текущего тока заряда нашей «плотины», конденсатора С2, а красным быстрая пробежка с препятствиями разрядного тока, в момент «прорыва плотины».

Теперь о генераторе тона, в общем и целом. Как мы раньше узнали, он несимметричный. Это значит что длительность импульса, по времени, с полезной стороны (со стороны динамика), не равна импульсу с противоположной. Давайте разберемся, зачем же его скривили. Дело в том, что импульсы, которые мы подаем в нагрузку, однополярные. Что это значит? Это значит, что импульс тока, через нагрузку, протекает всегда в одном направлении, что не совсем правильно. Возникает так называемая постоянная составляющая, которую частично и компенсирует этот перекос. Точного значения длительности импульсов, на которой будет наиболее эффективная отдача звуковой мощности, ни кто не знает, кроме вашего динамика. Поэтому, в данном случае ее необходимо подбирать. Но не стоит пугаться! Это только если вам захочется получить максимум громкости от вашей сирены.

Вообще говоря, то, что мы тут разбирали, называется скважностью S и величина эта безразмерная. А у буржуинов, коэффициентом заполнения D (Duty cycle), ну и как это положено у них, измеряется в процентах. Но запомните! Это разные понятия одного и того же. И чтоб не было больше вопросов, давайте раз и навсегда разберемся, что есть что. Скважность, это — отношение периода следования импульсов к длительности импульса, а коэффициент заполнения, это — отношение длительности импульса к периоду их следования. Строго на оборот, то есть, это — обратные величины.

Теперь о модулировании этого генератора. Как мы раньше определили функциональное назначение генераторов в нашей схеме, модулирующим является у нас релаксационный генератор на однопереходном транзисторе (VT1, VT2). Результатом его работы является та самая «пила», точней, переменное напряжение по форме ее напоминающее. В обычном мультивибраторе, как мы знаем, в заряде и разряде конденсаторов участвует одно напряжение, да еще и постоянное, это напряжение питания схемы. В нашем случае все не совсем так… если вы внимательно посмотрели на схему, то заметили что два резистора, R7 и R8, в мультивибраторе, подключены совсем не к плюсу питания схемы. Все правильно, они подключены к той самой «пиле» напряжения, которую и генерирует модулирующий генератор.

Давайте рассмотрим, как это все работает на примере конденсаторе С3, одного из конденсаторов мультивибратора. Заряд этого конденсатора происходит в момент открытия транзисторов VT4, VT5. Ток заряда протекает через резистор R5 и переходы «база-эмиттер» транзисторов. Величина этого тока и время его протекания не меняются от раза к разу, так как источником этого тока являются постоянные +12 Вольт, питание схемы. А вот разряд (выразимся точней — перезаряд) этого конденсатора происходит через открытый транзистор VT3, резистор R2 и резистор R7. Который подключен совсем не к постоянному напряжению, а к «пиле». Таким образом время разряда этого конденсатора будет меняться, в зависимости от того на какой момент напряжения «пилы» он попал.

В точности то же самое будет происходить и с конденсатором С4, только с другими «действующими лицами». В результате будет изменяться период генерируемых импульсов, а значит и частота звучания тона сирены.

Вот таким вот не затейливым образом и происходит управление тоном сирены.

Ну и как это у нас повелось, карта! На которой и показаны пути распространения токов, и их локальная борьба за высоту… брр… за конденсатор С3. Красными стрелками показан кратковременный, но очень мощный удар тока заряда, а синими стрелками ток разряда, который меняется от раза к разу, под действием локального, пилообразного, дестабилизирующего фактора, связанного с перебоями снабжения зарядами…

Ну и еще один элемент, в который стоит тыкнуть палацем, это резистор R6. Он явно бросается в глаза, потому как в классической схеме мультивибратора вы его не отыщите. Нужен он для ограничения тока заряда конденсатора С4. Давайте посмотрим, через что он заряжается. А заряжается он через динамик (нагрузку), который имеет малое сопротивление, резистор R2, величиной 100 Ом и резистор R6. Если выкинуть резистор R6 из схемы, то суммарное сопротивление, в цепи заряда этого конденсатора, будет порядка 110 Ом. Не трудно прикинуть величину импульса зарядного тока, по закону Ома, она составит порядка 109 миллиампер. Если вы знаете, как работает мультивибратор, то поймете, чем это может грозить маломощному транзистору VT3. Импульс этого тока протекает через переход «база-эмиттер» этого транзистора. Кроме того, при протекании такого большого тока через резистор R2, на нем возникнет импульс напряжения, который «прикладывается» к переходу б1-б2 однопереходного транзистора, и будет запирать его раньше времени. В результате вся наша «музыка» развалится… (вторая причина оказалась более веской, чем первая… хм…) Ну а разбор работы мультивибратора вы без труда найдете на этом сайте.

Ну и как это там говорится — …чета там… война, главное — маневры… давайте визуально оценим марш бросок зарядного тока конденсатора С4, он показан красной стрелкой. Синей стрелкой, показан кратковременный удар напряжения с резистора R2 в строну однопереходного транзистора.

Теперь об конденсаторе С1, который сиротливо стоит в сторонке, и назначение его кажется совсем неважным. На самом деле, это совсем не так. Поскольку в нашей схеме рождаются большие переменные токи, их надо как-то замыкать в цепь. Так вот, этот конденсатор и выполняет эту важную роль. Полезный переменный ток протекает через нагрузку (наш динамик SPK), транзистор Дарлингтона (в котором и рождается наш переменный ток), и конденсатор С1, который замыкает эту цепь. Емкость этого конденсатора должна быть тем больше, чем больше ток в этой цепи.

Давайте посмотрим, что бы было, если б этого конденсатора не было. Переменный ток замкнулся бы через батарею или блок питания, через все длинные и тонкие соединительные провода, и на всех этих потребителях мы бы теряли драгоценную громкость (мощность). Мало того, он бы полез в схемы генераторов и, может это и не привело бы к взрыву, но работать они бы стали по-другому.

Еще очень не маловажно то, куда именно подключен этот конденсатор (выразимся точней – припаян). На принципиальной схеме, место этого конденсатора на отшибе. Но в реальной жизни его место – центральное. Этот конденсатор следует включать как можно ближе к нагрузке, или клемме ее подключения на плате, и, к эмиттеру составного транзистора. Но не стоит сильно волноваться, потому как в нашем случае, не все так сурово. Но помнить об этом надо, на будущее.

Ну и не трудно догадаться, какие требования предъявляются к этому конденсатору, это – малое сопротивление. Или, по солидному – ЭПС, эквивалентное последовательное сопротивление (по-буржуйски — ESR). Но это уже отдельная тема. Но запомните — с кондерами по питанию (и не только) шутки плохи! Они часто бывают причиной плохого звука усилителя, дыма из импульсного блока питания или “глюков” материнской платы компьютера. Ну а в нашем случае уже достаточно того, что он там есть, даже если он немного потрепан жизнью.

Стоит так же упомянуть о диоде VD1. Нужен он для замыкания импульса напряжения, возникающего на индуктивной катушке динамика, в момент разрыва цепи тока через нее, составным транзистором. Ставить этот диод в схему имеет смысл только в случае применения очень солидного рупорного динамика, в остальных случаях особой необходимости в нем нет. В этой схеме можно применить любой шустрый диод с приличным допустимым импульсным током. К примеру, у КД212 он составляет 50 Ампер. Наверно покажется много? Но индуктивности, особенно когда они связываются с импульсами, становятся очень опасными, и порвут вашего Дарлингтона, как Тузик грелку.

Ну, и, карта «военных» действий, на которой показаны главные действующие силы в этом сражении. Красной стрелкой показан путь «правых» токов. Серыми стрелками хаос токов, возникающий в отсутствии главного элемента — конденсатора С1, замыкающего всю власть на себя. Зеленой стрелкой показан вредный, но неизбежный, ток, который локализован на ограниченном пространстве диодом VD1.

Теперь о том, что же будет у нас громко “сиренить”. Тут фантазия ваша ни чем не ограничена. Если вам попадется рупорный динамик от китайской сирены, непременно используйте его в первую очередь. Старый гнутый советский громкоговоритель — почему бы и нет! Только не забудьте вышвырнуть из него согласующий трансформатор. Может где завалялся у вас старый, ржавый, автомобильный клаксон? Тоже в дело! Только удалите из него механический прерыватель (тут стоит заметить, что как раз именно для него наиболее оптимально подходит эта схема… подумайте почему).

Если сиренку использовать в помещении, то, вполне подойдет (проверено) любой динамик среднего размера: от телевизора, магнитофона, или еще чего иного, в корпусе, или даже без. Колонка для компьютера тоже вполне подойдет или даже две. Из них надо бережно вынуть всю ненужную электронную начинку, и использовать только сам динамик и корпус. Включать их надо последовательно, или параллельно, если сопротивление динамиков более 8 Ом. Ну и постарайтесь сопоставить ваши запросы и мощность самого динамика, который вы выбрали.

Теперь о том, что мы можем улучшить, как обычно это бывает, или изменить в этой схеме. Первый кандидат — это конденсатор С2. Как вы узнали раньше, он отвечает за «пилу», точнее за ее период.

Период — это такая величина, измеряемая временем. Представьте себе монотонно повторяющееся действие. Например, тиканье часов: «тик» — и тишина, «тик» — и тишина, «тик» — и по новой… Так вот это и будет период, равный одной секунде. Представьте, что часы старинные, механические, и они будут тикать в два раза быстрее — два тика за одну секунду. И это будет период, равный 0.5 секунды.

Немного проигравшись с номиналом этого конденсатора, вы заметите, как изменяется звук сирены. Больше конденсатор — реже “вяки”, меньше конденсатор — чаще “вяки”.

Второй кандидат — это конденсатор С3, и его напарник С4. Эти конденсаторы стоят в генераторе тона и отвечают, стало быть, за тон. Правда, с ними не все так просто, как с электролитом С2, который можно смело менять на электролит с таким же номиналом и вы всегда заметите разницу, потому как двух одинаковых электролитов не бывает. Наковырять кучу конденсаторов для подбора может и не получится, но «надавить» на схемку можно, слабое место — резисторы R7 и R8. Последовательно с ними можно поставить построечный резистор 1-2 кОм и насладиться всей властью над схемой.

Все остальные элементы отвечают за правильную работу транзисторов, и изменять их не стоит.

Ну и в заключение, об источнике питания сирены. Согласитесь, если мы хотим погромче, то нам нужно бы побольше энергии.

Энергия, как и мощность, измеряется в Ваттах Вт, или по-ихнему W. Только энергию считают еще и часами, а некоторые даже деньгами. И получается она из напряжения U и тока I, а точней из их произведения. Ну и поскольку наша сирена рассчитана на напряжение питания 12 Вольт, то громкость ее будет зависеть от способности источника питания выдать на-гора необходимый ток. Ток, потребляемый сиреной, всецело зависит от динамика, который вы будете использовать, и при правильном выборе он составит порядка полутора ампер и больше (да-да, не хило!).

Ну а если вы не собираетесь по ночам будить всю округу, то ток, потребляемый сиреной и ее громкость, можно снизить, увеличив сопротивление резистора R9. Ну, а если таки собираетесь, то можете его и вовсе выкинуть.

ЗЫ. У этой схемы есть развитие… но об этом наверно в другой раз…

Источник