Багдадская батарейка

Согласно современной истории электрическая батарея была изобретена в 1800 году Александром Вольта (Alassandro Volta).

Ученый заметил, что когда два разнородных металлических зонда помещаются в ткани лягушки, появляется слабый электрический ток. Более того, ток протекал и при помещении электродов не в живую среду, а в некоторые химические растворы. Собственно, с этого и начались работы над электричеством.

Однако находка багдадской батареи говорит о том, что электрическую батарею изобрел не Вольта.

Впервые багдадскую батарею (Baghdad Battery) описал немецкий археолог Вильгельм Кениг (Wilhelm Konig) в 1938 году. Сегодня точно неизвестно, раскопал ли он батарею самостоятельно или обнаружил ее в запасниках какого-то музея, однако известно, что она была найдена в месте Куджут-Рабу (Khujut Rabu) за чертой Багдада.

Багдадской банке около 2000 лет, она состоит из глиняного сосуда с пробкой из битума, которая протыкается железными прутами. Внутри банки пруты окружены медным цилиндром. Кениг решил, что такая конструкция может быть характерна для электрической батареи и опубликовал статью об этом открытии в 1940 году.

Изучение багдадской банки прекратилось с началом Второй Мировой войны. После ее окончания Уиллард Грей (Willard F. M. Gray) из лаборатории General Electric High Voltage Laboratory в Массачусетсе воспроизвел работу багдадской банки. Он залил аналог банки виноградным соком, являющимся электролитом. Оказалось, что багдадская банка может давать напряжение до двух вольт.

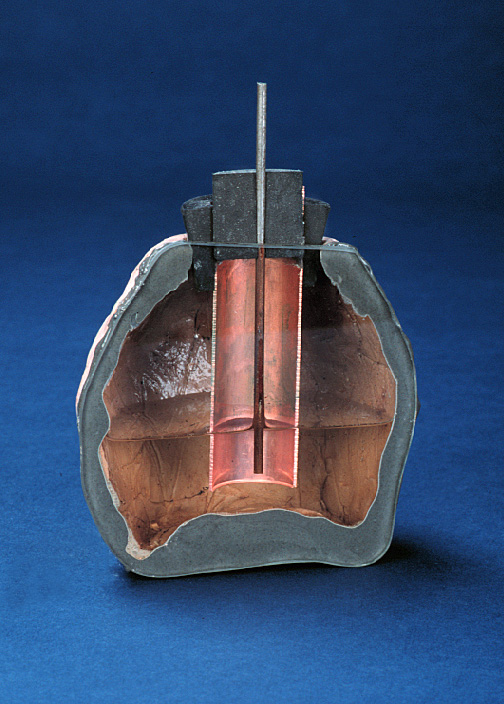

Багдадская батарея в разрезе

Далеко не все ученые соглашаются, что багдадская банка может называться электрической и считают, что она могла использоваться для хранения папирусов.

Куджут-Рабу – это место древнего поселения парфян, которые были прекрасными воинами, но не отличались особым развитием, поэтому археологи считают, что багдадские банки могли принадлежать другим народам.

Помимо своих функций, банка ничем особенным не выделяется; она выполнена из обычных для того времени материалов и с применением обычных технологий. Поэтому трудно представить, что кто-то смог правильным образом соединить правильные компоненты для получения электричества. Вероятнее всего, что багдадская банка является случайным результатом чьих-то усилий.

Если багдадская находка могла производить электричество, то для чего же она могла использоваться? В частности для нанесения металлизации гальваническим путем. Если это так, то часть золотых музейных экспонатов может оказаться лишь позолоченными. Однако пока заявлений об обнаружении таких находок в прессу пока не поступало.

«Багдадская батарея» (Baghdad Battery) – создана предположительно 2000 лет назад (парфянский период между 250 до н.э. и 250 н.э.). «Банка» найдена в Куджут-Рабу (Khujut Rabu) в окрестностях Багдада и состоит из глиняной емкости с пробкой из битума. Через пробку пропущен железный стержень, окруженный медным цилиндром.

Если банку заполнить винным уксусом, то «батарея» развивает напряжение ок. 1.1 вольта. Достоверных свидетельств применения «банки» не сохранилось, но ученые склоняются к мысли, что устройство (если это действительно была батарея!) могло использоваться в технологическом процессе нанесения позолоты.

Знаменитая багдадская батарейка, как полагают, была сделана около 2000 лет тому назад. странный сосуд, найденный в окрестностях багдада, составлен из глиняной емкости со стопором, сделанным из асфальта. в асфальт воткнут медный цилиндр, а посредине цилиндра — железный прут. если сосуд заполнить уксусом или каким-нибудь соком, получится источник тока напряжением порядка 1,1 в. нет никаких письменных свидетельств относительно применения таких устройств в древности. ученые полагают, что батарейки, если это были батарейки, использовались для нанесения гальванического покрытия из золота на медные или серебряные предметы.

Строение Багдадской батарейки

Через несколько лет после находки Кениг обнародовал неожиданную гипотезу. Кувшин мог служить гальваническим элементом — проще говоря, батарейкой. Это подтвердили и опыты. Ученые изготовили такой же кувшин, наполнили его винным уксусом, подключили вольтметр и убедились, что между железом и медью создается напряжение, равное 0,5 вольт. немного, но все-таки!

Значит, парфяне — извечные соперники римлян на востоке, чью культуру мы сравнительно плохо знаем, — могли вырабатывать электрический ток самыми примитивными средствами. Но для чего? Ведь в Парфии, как и в древнем Риме, — уж это мы точно знаем! — не пользовались электрическими лампами, не оборудовали повозки электромоторами, не возводили линии электропередачи.

А что как нет? что если во всем виноваты «темные века», лишившие европейцев исторической памяти? и «век электричества» наступил не во времена фарадея и яблочкова, а в дохристианскую эпоху?

«Электрическое освещение имелось еще в древнем Египте» — утверждают Петер Красса и Райнхард Хабек, посвятившие доказательству этой идеи свою книгу. Их основной аргумент — рельеф из храма богини Хатор в Дендере, созданный в 50 году до новой эры, во времена царицы Клеопатры. На этом рельефе виден египетский жрец, который держит в руках продолговатый предмет, напоминающий колбу электрической лампы. внутри колбы извивается змея; ее голова обращена к небу.

Для Крассы и Хабека все ясно. этот рельеф — технический чертеж; странный предмет и есть лампа, а змея аллегорически изображает нить накала. С помощью таких ламп египтяне освещали темные коридоры и комнаты. вот, например, почему на стенах помещений, где работали художники, нет копоти, которая осталась бы, пользуйся они масляными лампами. все дело в энергетике!

Забавная гипотеза, но правды в ней ни на вольт. Мощность «багдадской батарейки» очень мала. даже если бы в древности освещали комнаты лампочками мощностью один ватт — что это за мощность? световой блик, а не луч света в темном царстве! — пришлось бы составить вместе сорок «багдадских батареек».

Подобная конструкция весит десятки килограммов. «для освещения всех египетских строений понадобилось бы 116 миллионов батареек общим весом 233600 тонн» — педантично подсчитал физик Франк Дерненбург. Этим цифрам особой веры тоже нет, но смысл ясен: гальванические элементы античности должны попадаться ученым на каждом шагу. Но это не так!

Удивились и электрики. Даже сегодня нет такой гигантской лампы накаливания, как изображенная на этом рельефе. Ии хорошо, что нет. Подобные колоссы опасны: ведь сила разрушения лампы под действием атмосферного давления возрастает по мере увеличения ее объема.

Египтологи же истолковывают этот рельеф совсем иначе, чем любители сенсаций, мастера путать столетия и открытия. Рельеф полон символики. Сам иероглифический способ письма побуждал египтян видеть за изображениями нечто иное — то, что подразумевается. реальность и ее образ не совпадали. элементы египетских рельефов были, скорее, словами и фразами, которые надлежало понять.

Итак, по мнению специалистов, на рельефе изображена небесная барка бога солнца Ра. По верованиям египтян, солнце каждый день умирает вечером и воскресает на рассвете. здесь его символизирует змея, которая, как считали в стране фараонов, возрождается всякий раз, когда сбрасывает кожу. Самый спорный элемент изображения — пресловутая «колба». даже египтологи не знают, как ее истолковать. возможно, она обозначает «горизонт».

Что касается обстановки, в которой создавался рельеф, то рабочие наверняка высекали его при свете обычных ламп, заправленных, например, оливковым маслом. В долине царей археологи встречали изображения, на которых видны рабочие с подобными лампами, видно, как им выдают фитили и как вечером рабочие возвращают их.

А почему тогда нет следов копоти на стенах и потолках? А вот и неправда ваша! Есть они. Археологи не раз находили подобные пятна. Пришлось даже реставрировать некоторые слишком закопченные гробницы.

Но если «багдадские батарейки» не использовались для освещения жилищ и гробниц, для чего они были нужны? единственное приемлемое объяснение дал немецкий египтолог Арне Эггебрехт. в его коллекции имелась небольшая статуэтка египетского бога Осириса, покрытая тончайшим слоем золота. Ее возраст — примерно 2400 лет.

Сделав копию фигурки, Эггебрехт погрузил ее в ванну с солевым раствором золота. Затем соединил десять глиняных кувшинов, аналогичных «багдадской батарейке», и подключил этот источник питания к ванне. Через несколько часов на статуэтке осел ровный слой золота. На такой технический трюк, очевидно, были способны и древние мастера. Ведь для нанесения гальванических покрытий нужен ток небольшой силы и низкого напряжения.

И все же загадки остаются. каким образом парфяне открыли электрический ток? Ведь напряжение, равное 0,5 вольт, нельзя обнаружить без приборов. ЛуиджиГальвани в 1790 году открыл «животное электричество» по чистой случайности. он заметил, что мышцы лягушки непроизвольно сокращаются, если к ее лапке одновременно приложить пластины из разных металлов.

Быть может, древние тоже случайно открыли электричество? А как они догадались, что с помощью электрического тока можно осаждать золото, содержащееся в растворе? а где было сделано это открытие, в парфии или, судя по статуэтке, в Египте? а в других странах знали о нем? как-никак, «батарейками», наверное, пользовались не одно столетие. увы, нам ничего не известно об этом. не сохранилось никаких письменных упоминаний.

А действительно ли батарейка применялась для гальванических работ? из того, что «это было возможно», не следует ведь: «это так и было». и почему археологи находят такие же «батарейки», в которых внутри медного цилиндра помещен медный стержень? они не могут вырабатывать ток. Нужен стержень из другого металла. может быть, глиняные кувшины с металлическими вставками предназначались для другой цели?

С другой стороны, нельзя и недооценивать предков. все забывается. и некоторые вершинные достижения той или иной культуры, удивительные секреты утрачиваются уже по прошествии нескольких веков. войны, пожары, гибель письменных памятников лишь умножают забвение.

Руины разрушенных метрополий меньше всего напоминают солидный архив или патентное бюро, в которых заботливо сохранены все изобретения древности. многое исчезло без следа. возможно, утрачены целые направления науки, плоды деятельности крупных научных школ, приемы династий ремесленников, передававшиеся втайне. и теперь, когда археологи находят непривычный артефакт, они не знают, как объяснить его появление. он становится неразрешимой загадкой, фразой из книги, которая давно сожжена.

Источник

Багдадская батарейка

Багдадская батарейка — предположительно, древний гальванический элемент, возрастом около 2000 лет. Обнаружил в 1936 г. австрийский археолог Вильгельм Кенинг в окрестностях Багдада. Находка получила название багдадская батарейка.

Описание

1938 год, июнь (по некоторым данным 1938 год) — немецкий археолог Вильгельм Кениг, который на протяжении нескольких лет проводил раскопки парфянского поселения Кужут Рабуах близ Багдада, обнаружил странный предмет. Это был терракотовый кувшин или ваза высотой около 13 см (в некоторых источниках до 15 см.); в нем находился немногим меньший медный цилиндр, куда был вставлен окисленный железный стержень. Дно цилиндра было припаяно при помощи сплава свинца и олова, которое и в наши дни широко применяют в электронике.

/*Запаять возможно и чистым оловом, однако при минусовой температуре оно превращается в порошок. Потому в олово для пайки добавляют свинец — прим. авт.*/

Способ изготовления

В цилиндре были найдены остатки асфальта. Кениг предположил, что это могла быть… электрическая батарея! В своей книге, вышедшей в 1940 г. в Австрии, он написал, как, согласно его мнения, могли изготовить такого рода батарейку. Из тонкого медного листа делался цилиндр длиной 12 см и 2,5 см в диаметре.

Еще находки археологов

Сам же Кениг не предал своей находке особенного значения. С течением времени она оказалась в музее города Гильдесхайма (ФРГ), где хранится по сей день. После Второй мировой войны археологи из Америки в ходе раскопок в Селевкии на Тигре и в Ктесифони (древней столице Парфии) обнаружили несколько небольших глазурованных 10-ти сантиметровых глиняных сосудов, напоминавших вазы для цветов. В некоторых из них были найдены запаянные медные цилиндры и железные стержни, при этом металл имел такой вид, словно его полностью разъела кислота. Находились в вазах и кусочки битума.

Опыты по моделированию багдадской батарейки

Археологические находки заинтересовали инженеров. Немецкий исследователь Винклер смог изготовить копию древней батарейки. В качестве электролита, им была использована уксусная и лимонная кислота (обе были хорошо известными в древние времена). В ходе эксперимента с 10-ти процентным раствором уксусной кислоты элемент дал напряжение 0,5 В, а с лимонной кислотой — 0,54 В.

Соединив такие вазы между собой проводниками, вполне возможно было получить ток значительного напряжения.

Инженер из Америки У. Грей, научный сотрудник лаборатории высоких напряжений фирмы «Дженерэл электрик» тоже проводил опыты по моделированию древнего артефакта. Как электролит, он использовал раствор сульфата меди и ему удалось получить электрический ток напряжением от 0,25 В до 0,5 В и силой 0,5-5 мА.

Предназначение

Как люди могли использовать в те далекие времена такие батарейки? Надо заметить, что в работах античных историков неоднократно встречаются упоминания о квалифицированных мастерах царицы Египта Клеопатры, которые, если верить рассказам, могли «делать золото». Наверно, в данном случае речь идет о некой неизвестной нам технологии, при помощи которой различные металлические, преимущественно культовые изделия, покрывались тонким слоем золота.

Тем не менее этот процесс, который в наше время носит название гальванопластикой, невозможен без источника электроэнергии. Потому историки нашего времени не верили заявлениям своих античных коллег. Находки Кенига и других археологов наталкивают на мысль, что гальванопластика могла быть известна довольно давно. Не открыли ли ее еще вавилонские жрецы, а в последствии переняли мастера Клеопатры?

Заметим что, во время раскопок в той же Месопотамии обнаружили серебряные украшения, которые покрывала золотая пленка в несколько микрон. Такого рода предметы из меди и серебра, покрытые тончайшим слоем золота, были обнаружены археологами в Перу. Может быть, и в этом случае мы имеем дело с электрогальваническим способом?

Еще гипотеза

Американским журналом «Кэмистри» была предложена еще одна гипотеза относительно назначения загадочных вавилонских «ваз». Со ссылкой на то, что в некоторых сосудах были обнаружены остатки маслинового масла, авторы гипотезы полагают, что «ваза» могла служить конденсатором. Причем цилиндр и стержень были его обложками, а масло в сосуде — диэлектриком. Конденсатор заряжался путем многократного перенесения на стержень заряда с любого диэлектрика, натертого шерстью или мехом.

После заряжания от банки возможно было получить сильный разряд. Можно вспомнить в связи с этим сказку о волшебной лампе Алладина: джин появлялся тогда, когда лампу терли. Не мог ли этот джин быть художественным воплощением электрического разряда? Такой конденсатор мог пригодится и для культовых ритуалов. Но пока еще никто не проводил опыты, которые могли бы подтвердить дееспособность такого конденсатора. Ведь более вероятной кажется первая гипотеза.

Из истории

Немало загадок и с римской цивилизацией, вроде бы, хорошо изученной историками и археологами. Из некоторых намеков можно понять, что в древности римляне знали кое-что о свойствах электричества. Так, известно, что они лечили радикулит и другие заболевания, усаживая больного… на электрического ската!

А сравнительно не так давно на поднятых со дна моря римских судах были найдены медные гвозди, которыми в беспорядке оббита подводная часть кораблей. Вначале специалисты посчитали что таким образом на судах защищали обшивку от древоточцев и обрастания морскими ракушками. Тем не менее известно, что с этой целью применяли тонкие листы меди. Зачем же тогда гвозди? Эту загадку смогли решить физики. Они пришли к парадоксальному заключению: при постройке судна вбивали в корпус медные «костыли» для того, чтобы защитить корабль от разрушительного воздействия естественного электролиза!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник