- Как сделать вай фай адаптер для телевизора или телеприставки самостоятельно

- Как сделать USB Wi-Fi-адаптер, пошаговая инструкция

- Из чего можно сделать вай фай адаптер

- Планшет или телефон

- USB-модем

- Схема изготовления

- Преимущества и недостатки самодельного вай фай адаптера

- Строим сеть своими руками, часть четвертая: использование аппаратного маршрутизатора со встроенной беспроводной точкой доступа

Как сделать вай фай адаптер для телевизора или телеприставки самостоятельно

Иногда бывает так, что от старого и неработающего оборудования (ноутбука, планшета, телефона или ТВ-приставки) остаются все еще функционирующие модули беспроводной связи. Они могут быть оснащены контроллером последовательной передачи данных, контроллером шины PCIe, иметь разъемы для антенн на приемник и передатчик, в любом случае из них можно сделать WiFi-адаптер своими руками, который можно будет подключать через USB-порт или переходник miniPCIe – PCIe. В этой статье подробно рассматриваются варианты таких «самоделок» и способы их включения.

Как сделать USB Wi-Fi-адаптер, пошаговая инструкция

Сделать вай фай адаптер своими руками с подключением по USB интерфейсу можно сразу несколькими способами, которые, в свою очередь, можно поделить на два метода:

- С разборкой устройства, из которого можно достать модуль беспроводной связи;

- Непосредственно подключив устройство, в котором есть WiFi-модуль.

Второй вариант будет подробнее рассмотрен ниже, здесь же приводится пошаговое руководство, как сделать USB Wi-Fi-адаптер из модуля от вышедшего из строя планшета.

Обратите внимание! Подобное оборудование от ноутбука не подойдет, поскольку для его подключения используется разъем mini PCI-E. На самом деле из него можно сделать адаптер, но для этого необходимо использовать специальный переходник mini PCIe – PCIe, покупной или изготовленный самостоятельно.

Итак, для изготовления портативного устройства, предназначенного для подключения к беспроводной WiFi-сети через USB-порт, понадобится выполнить следующие шаги:

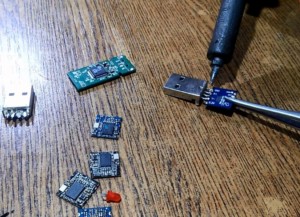

- Разобрать планшет, извлечь оттуда сам модуль. Подготовить ответный штекер к гнезду USB с залуженными контактами, а также паяльник, припой, паяльную кислоту или флюс, светодиод типа АЛ307, подходящий по размеру корпус от флешки. Если в планшете была рамочная антенна, ее также необходимо аккуратно отсоединить. Также можно использовать более мощный пассивный усилитель в виде штырьковой антенны от роутера.

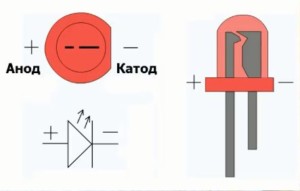

- Определиться с распиновкой USB-штекера, если повернуть его на себя и расположить так, чтобы площадка с контактами была снизу, нумерация и назначения контактов справа налево читаются как: 1 – положительный уровень питания «+», 2 – отрицательный уровень шины передачи данных, 3 – положительный уровень шины передачи данных, 4 – земля «-». На плате беспроводного модуля напротив контактов обычна нанесена шелкография (белым или синим цветами), за что эти пины отвечают. Все выводы USB-коннектора и платы должны совпадать, за исключением пары 5 V и 3,3 V: они так же соединяются, но в цепь включается светодиод, анод на 5 V, а катод на 3,3 V. Это делается не только для индикации, а больше для того, чтобы обеспечить падение напряжения до нужного уровня. Если нет светодиода, можно использовать резистор 15-30 Ом, при этом ток в цепи будет ограничен значением 300 – 150 мА соответственно. Более точный номинал вычисляется, если мультиметром измерить внутреннее сопротивление WiFi-модуля Rm, воспользовавшись мультиметром. Тогда величина резистора, который нужно впаять вместо светодиода, будет равна 5 V/Ic, где Ic = 3,3 V/Rm.

Следует знать! Расположение анода и катода на светодиодах зарубежного и отечественного производства отличается. Так, на импортных элементах ножке «+» соответствует вывод с заметным утолщением, а катод делается тонким. На АЛ307 все наоборот: катод тоньше, а анод – толще. Если марка светодиода неизвестна, распиновку можно узнать при помощи мультиметра. Для этого нужно перевести его в режим тестера («бипера») и поочередно приложить щупы к контактам элемента. Тот вариант, когда светодиод слегка загорится и будет верным, т. е. полярность щупов будет соответствовать полярности ножек светодиода.

- После того как распайка осуществлена, можно проверить работоспособность устройства, подключив его к компьютеру. Если все функционирует, и модуль определяется в диспетчере устройств, можно производить компоновку сборки в удобном для использования корпусе.

Кстати! Если беспроводной WiFi-модуль не совсем стандартный и требует для установки драйверы от сторонних производителей, удобно сделать брелок с двумя выводами USB, разместив в корпусе флеш-память и адаптер. На флешку нужно записать программное обеспечение для разных операционных систем и тогда проблем с использованием не возникнет.

Из чего можно сделать вай фай адаптер

Планшет или телефон

Помимо описанного выше способа, когда используется только беспроводной модуль от нерабочего устройства, можно применить планшет в качестве WiFi точки доступа. Вообще, это можно сделать с любым устройством, работающим под управлением ОС Android (смартфоном, умной телеприставкой и т. д.). Осуществляется это следующим способом:

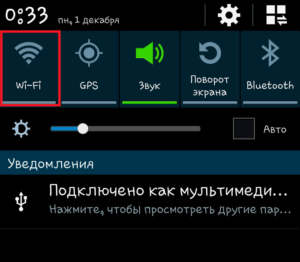

- отключить портативное устройство от мобильного Интернета (выключить флажок «Использовать мобильную передачу данных») и подключиться к WiFi точке доступа с нужным SSID (именем);

- при помощи USB-кабеля организовать подключение между планшетом (телефоном) и персональным компьютером или ноутбуком;

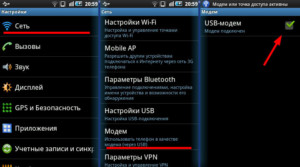

- после этого в разделе настроек, в пункте «Беспроводные сети» — «Дополнительные функции» или «Подключения» — «Точка доступа и модем» (зависит от версии ОС) активизируется флажок USB-модем, его нужно перевести в состояние «Включено».

В результате этих действий в меню «Сетевые адаптеры» на компьютере появится новый сетевой интерфейс, который и будет шлюзом между ПК и WiFi точкой доступа.

USB-модем

Изготовление WiFi-адаптера из USB-модема в целом довольно обсуждаемая тема, при этом следует заметить, что в то же время это не самая лучшая задумка. Связано это с тем, что как таковое изготовление здесь отсутствует. Для раздачи Интернета необходимо организовать WiFi-сеть и указать шлюзом то устройство, которое имеет выход в Сеть. Причем если USB-брелок будет выступать в качестве роутера, а на выход в Глобальную сеть смотрит другой роутер, что-либо сделать будет весьма проблематично. Поэтому этот вариант лучше не использовать.

Кстати! Если это необходимо, WiFi-адаптер для телевизора своими руками можно изготовить точно так же, как и для других цифровых устройств. Формат передачи беспроводных данных для многих ОС является стандартизированным и поэтому универсальным.

Схема изготовления

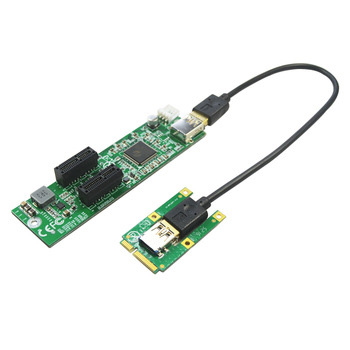

Как изготовить WiFi-адаптер из рабочего модуля от нерабочего планшета, рассказывалось выше. Здесь следует заметить, что для персонального компьютера WiFi-модуль своими руками можно изготовить из аналогичного устройства от ноутбука. Для этого понадобится:

- открыть крышку ноутбука, открутить крепление модуля, отсоединить антенны и достать его;

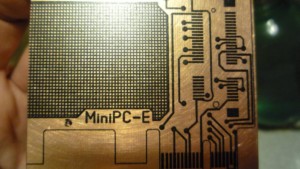

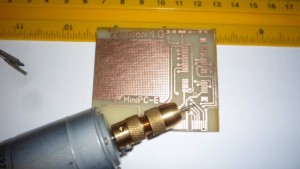

- в заранее купленный или изготовленный самостоятельно переходник miniPCIe – PCIe установить извлеченную плату, зафиксировать крепежом;

- установить переходник в разъем PCIe, предварительно соединив антенны при помощи соответствующего кабеля и разъемов (при отсутствии кабеля его можно взять из старого ноутбука, откуда был извлечен модуль и припаять к штырьковым антеннам);

- включить ПК и настроить оборудование путем установки необходимого программного обеспечения.

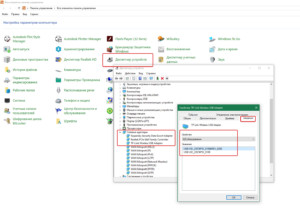

Обратите внимание! Зачастую чип, под управлением которого работает WiFi-модуль, имеет неизвестное происхождение и найти к нему драйверы кажется весьма проблематичным занятием. Ни в коем случае не следует использовать готовые решения пакетов драйверов, потому как они скрытно могут установить дополнительное ПО, загрязняющее систему и отбирающее ее ресурсы. Справиться с проблемой можно стандартными методами системы, в Windows для этого в разделе «Панель управления» – «Диспетчер устройств» нужно найти необходимое беспроводное устройство, вызвать его свойства и на вкладке «Сведения» нажать на ниспадающее меню. В разделе «ID устройства» будет отображаться идентификационный номер устройства, его нужно скопировать и вставить в строку поисковой системы. В ответ будут выведены ответы на запросы, в которых можно найти модель устройства, после чего нужно пройти на официальный сайт производителя и скачать драйверы оттуда. В Linux операция идентификации оборудования на PCI-шине производится при помощи утилиты lspci, в случае поиска беспроводного устройства в консоли нужно задать команду «sudo lspci | grep wireless» и нажать «Enter», в ответе будет вся исчерпывающая информация.

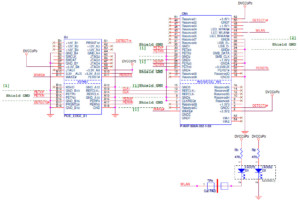

Для самостоятельного изготовления адаптера понадобится некоторый набор инструментов и материалов, а пошаговая инструкция будет иметь следующий вид:

- из материалов – текстолит, металлизированный с одной стороны, глянцевая бумага (рекламный буклет формата А4 от любой компании), набор радиокомпонентов, а также олово, паяльная кислота и канифоль, ацетон, тряпочка, хлорное железо;

- из инструментов – паяльник, мини-дрель, сверла от 0,7 до 1 мм, надфиль плоский, шкурка с абразивным номером менее 800, утюг;

- из программного обеспечения и периферии – Sprinter Layout и лазерный принтер;

- скачать архив, в котором находится схема с печатной платой, и при помощи лазерного принтера перенести рисунок на глянцевую бумагу;

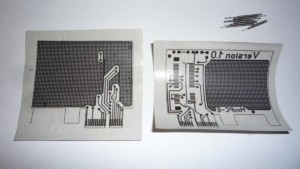

- текстолит обрезать по размеру, края обработать надфилем, шкуркой очистить медную поверхность от оксида, обезжирить тряпочкой, смоченной ацетоном;

- положить бумагу с распечаткой рисунком вниз на плату, установленную на негорючую, ровную поверхность, и хорошо прогреть утюгом (суть процесса в том, что при температуре тонер плавится и прилипает к поверхности металла, после остывания он вновь отвердевает – получается примитивная маска);

- получившейся заготовке дать хорошо остыть и положить ее в емкость с холодной водой, по прошествии получаса бумага должна легко отойти, а рисунок, нанесенный тонером, остаться на плате;

- при помощи хлорного железа вытравить плату, при этом руководствоваться инструкцией, прилагаемой к препарату (качество железа и его дозировки сильно зависят от производителя);

- по намеченным точкам произвести сверловку падов (отверстий для установки радиокомпонентов);

- у элементов залудить ножки, установить их в свои посадочные места и припаять.

Обратите внимание! В ходе выполнения любых электромонтажных работ пользуйтесь мультиметром для поиска коротких замыканий и проверки номиналов электронных компонентов!

Преимущества и недостатки самодельного вай фай адаптера

Этот раздел сразу следует начать с недостатков самодельного вай-фай адаптера, они будут производными от низкого качества изготовленного устройства. Связано это с тем, что в большинстве случаев такими работами занимаются начинающие радиолюбители, у которых очень низкий уровень компетентности. Не учитываются такие параметры, как электромагнитная совместимость, дребезг контактов, подавление шумов, согласование линий и т. д., что приводит в лучшем случае к низким показателям эффективности и скорости передачи данных, уменьшается расстояние, на которое сигнал может быть передан. В худшем – к короткому замыканию со всеми вытекающими последствиями. К преимуществам можно отнести то, что при должной теоретической подготовке и наличии практических навыков можно из модулей нерабочего устройства собрать что-то полезное, что может еще послужить вместо того, чтобы быть выкинутым на помойку. Следует заметить, что если использовать модули не от старого оборудования, а новые, цена на изготовленное устройство будет уже не преимуществом, а недостатком.

Обратите внимание! Если самоцелью является наработка практических навыков и закрепление теоретической базы, рекомендуется использовать готовые радионаборы. Их можно приобрести как на китайских сайтах, так и у отечественного производителя, например, https://masterkit.ru.

Как видно из представленной информации, в вопросе о том, как сделать вай фай адаптер с возможностью подключения через различные интерфейсы, нет ничего сложного. Главное, при работе соблюдать правила безопасности, а также проявлять внимательность и не торопиться, только тогда получится добиться качественного результата.

Источник

Строим сеть своими руками, часть четвертая: использование аппаратного маршрутизатора со встроенной беспроводной точкой доступа

- Перед чтением данного материала, рекомендуется ознакомиться с предыдущими статьями цикла:

- Строим сеть своими руками и подключаем ее к Интернет, часть первая — построение проводной Ethernet сети (без коммутатора, в случае двух компьютеров и с коммутатором, а также при наличии трех и более машин) и организация доступа в Интернет через один из компьютеров сети, на котором имеются две сетевые карты и установлена операционная система Windows XP Pro.

- Часть вторая: настройка беспроводного оборудования в одноранговой сети — рассматриваются вопросы организации сети, при использовании только беспроводных адаптеров.

- Часть третья: настройка WEP/WPA шифрования в одноранговой беспроводной сети.

Стиль изложения дальнейшего материала подразумевает, что с предыдущими материалами серии читатель уже ознакомлен. То есть термины, которые были разъяснены в предыдущих статьях, тут упоминаются без комментариев.

В нашем разделе постоянно рассматриваются загадочные устройства под названием «маршрутизатор» или «беспроводной маршрутизатор», например, Ovislink WL-1184AR, 3Com OfficeConnect ADSL Wireless 11g Firewall Router и так далее. Что же это такое и зачем они нужны?

Подобные устройства, называемые маршрутизаторами, служат для обеспечения доступа в Интернет небольшой локальной сети. Используемая технология доступа — NAT. Подключив к такому маршрутизатору несколько компьютеров домашней ethernet сети с одной стороны, и кабель провайдера, предоставляющего интернет доступ, с другой — мы получим защищенную от внешнего мира домашнюю сеть, но каждый компьютер внутри нее сможет иметь беспроблемный доступ в Интернет.

Среднестатистический SOHO (домашний) маршрутизатор имеет 4 LAN порта и один WAN порт. LAN порты — обычно ethernet, WAN порт может быть ethernet или adsl. Мы рассмотрим устройство с ethernet портом — то есть обычная сеть.

К LAN подсоединяются компьютеры из локальной сети. А если в сети более четырех проводных компьютера, то к одному (или нескольким) из портов маршрутизатора подсоединяем коммутатор (на 5,8,16 или более портов), тем самым, увеличивая количество подключаемых компьютеров. Разумеется, всему есть предел — большинство маршуризаторов смогут работать не более чем с 127 (некоторые — с 255) компьютерами внутри локальной сети.

Часто в маршрутизаторы производители встраивают и точки доступа. Такие устройства получают название «беспроводных маршрутизаторов» (wireless router). К ним можно подключать не только проводные клиенты, но и беспроводные (например, ноутбук со встроенной или внешней беспроводной картой). Количество подключаемых по радиосети клиентов так же ограничено и колеблется в пределах 20-30 клиентов (в некоторых точках может доходить до сотни).

Плюсы маршрутизаторов, по сравнению с обычным компьютером с установленными Windows очевидны:

- в маршрутизаторе отсутствуют вентиляторы и жесткие диски, он не шумит, практически не греется

- размеры маршрутизатора намного меньше, чем у системного блока компьютера

- цена маршрутизатора обычно меньше, чем цена компьютера

да, машины класса pentium1 или на основе каких-нибудь via c3 и подобных с установленной *nix-like-операционными системами еще лучше. Но не каждый в состоянии их настроить (или потратить время на изучение и настройку оных).

В общем, если говорить более кратко:

Имеем среднестатистическую 🙂 трехкомнатную квартиру, где стоят 3 компьютера (для себя, жены и ребенка) и еще два ноутбука. Задача — объединить весь этот зоопарк в одну локальную сеть и предоставить ей доступ в Интернет.

Например, воспользуемся беспроводным маршрутизатором ASUS WL-500G Deluxe (или любым другим).

WL-500G является типичным представителем SOHO маршрутизаторов (правда, в него встроена кое-какая дополнительная функциональность, но в данный момент она нас не интересует).

На задней панели устройства расположено 4 LAN порта (LAN1,2,3,4 — они подписаны) и один WAN порт, все порты Ethernet. Там же находятся: разъем питания, разъем для подключения внешней антенны, без которой беспроводная сеть не заработает.

На передней панели расположен индикатор PWR — горит всегда при наличии питания, AIR — мерцает при передаче данных в беспроводном сегменте нашей сети, WAN — горит при подключении к порту WAN кабеля (точнее говоря — активного оборудования). Остались 4 порта LAN1,2,3,4 — каждый из них загорается (и мерцает при передаче данных) при подключении к соответствующему LAN порту компьютера нашей локальной сети или коммутатора.

Зафиксируем, что в нашей «среднестатистической» квартире каждый стационарный компьютер снабжен сетевой картой ethernet 10/100mbit (встроенной в материнскую плату или внешней, вставленной в PCI-слот компьютера), а во всех ноутбуках есть встроенные или внешние беспроводные карты стандартов 802.11b или 802.11g.

Так как проводных компьютеров всего три, подсоединяем каждый из них прямым ethernet-кабелем в LAN1,2,3 порты маршрутизатора. Если кабель исправен, то на передней панели WL-500G должны загореться лампочки LAN1,2,3.

В ноутбуках у нас стоят беспроводные карты, поэтому никакого кабеля не требуется, достаточно корректно установить драйвера к беспроводным адаптерам.

К WAN-интерфейсу (внешнему интерфейсу) маршрутизатора подключаем кабель, идущий к провайдеру услуг Интернет. Если все в порядке, должна загореться лампочка WAN на передней панели устройства.

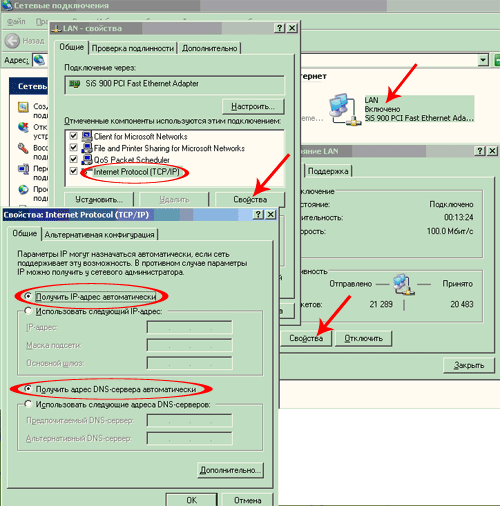

У всех адаптеров (как проводных, так и беспроводных), в настройках должно быть указано «автоматически получать IP адрес и адреса DNS сервера».

Теперь пора перейти к настройке маршрутизатора. Большинство из них настраиваются через веб-интерфейс, то есть достаточно ввести IP-адрес маршрутизатора в браузере и мы попадем в интерфейс конфигурирования устройства. Обычно перед этим у нас спросят логин и пароль для доступа.

«А как узнать IP адрес маршрутизатора?» — спросят внимательные читатели. Двумя способами.

1. если ничего не получается, прочтите, наконец-то, инструкцию! 🙂

Обычно этот способ действует безотказно. Но и в документации встречаются опечатки, вплоть до указания неправильного пароля на доступ по-умолчанию. Или документацию писали к старой версии прошивки устройства, потом прошивку поменяли — а с ней и все настройки по-умолчанию. Или же документация не на русском языке… Тем не менее, в большинстве случаев этот способ работает. IP адрес и пароли на доступ обычно пишут в маленькой брошюрке «quick start guide».

2. второй способ чуть более сложен и не дает возможности получить пароли (их все равно придется узнавать в документации. Зато IP адрес маршрутизатора второй способ позволяет получить железно.

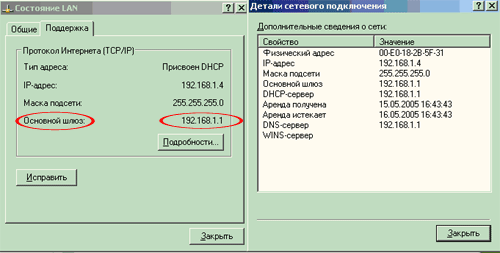

Дело в том, что обычно (хотя, как показала практика, некоторые производители эту возможность не включают по-умолчанию), в маршрутизаторах включен DHCP сервер. Этот сервис позволяет автоматически конфигурировать сетевые адаптеры клиентских компьютеров. Поэтому, если все настроено правильно, а устройство стоит в режиме настроек по-умолчанию, сетевые адаптеры проводных компьютеров получат IP-адрес и остальные настройки автоматически. Посмотреть на них можно, щелкнув на закладке «Поддержка» в свойствах сетевого адаптера:

В появившемся окошке (окошко справа вызывается при нажатии на кнопку «подробности», но информация оттуда нас не интересует), нам нужна информация о IP адресе основного шлюза. Этот IP адрес и является адресом маршрутизатора.

Приведу список часто используемых внутренних (со стороны локальной сети) адресов маршрутизаторов:

- 192.168.0.1

- 192.168.0.254

- 192.168.1.1

- 192.168.1.254

- 10.0.0.1

- 10.0.0.254

- 172.16.0.1

- 172.16.0.254

- 172.16.1.1

- 172.16.1.254

Внимательный читатель уже заметил закономерность в выделении этих адресов.

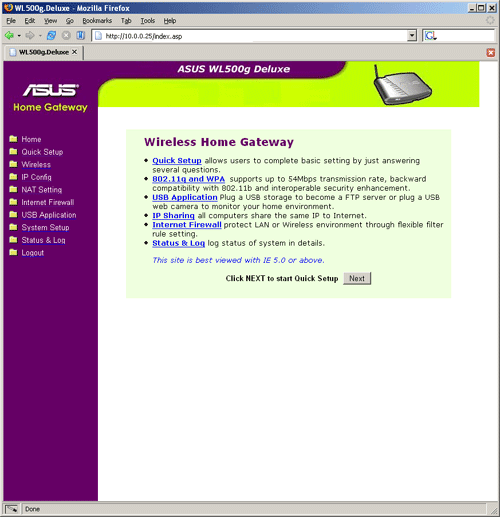

Введя IP адрес маршрутизатора в строке браузера мы (после ввода логина/пароля, используемых по-умолчанию) попадем в интерфейс конфигурирования устройства:

В интерфейсе проще всего воспользоваться режимом quick setup (иногда называемым визардом — wizard). Этот режим присутствует в большинстве моделей маршрутизаторов и позволяет быстро настроить основные параметры устройства. После такой настройки обычно локальная сеть уже может работать с Интернет.

Пройдем по шагам все пункты визарда.

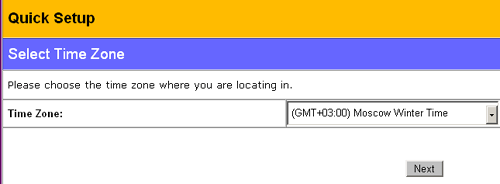

На первом шаге нам предлагают выбрать часовой пояс. К слову сказать, эта опция доступна не на всех маршрутизаторах (тем более в режиме wizard-а).

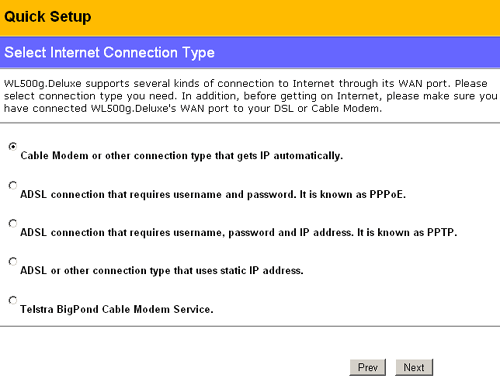

Далее попадаем в меню, где нужно выбрать тип нашего Интернет соединения.

В данном меню представлено большинство распространенных соединений — статический и динамический IP адрес, PPTP и PPoE соединения. Последний пункт — специфичные настройки для одного из зарубежных провайдеров, мы его рассматривать не будем.

В зависимости от дальнейшего выбора мы попадем в настройки конкретного типа соединения.

В некоторых маршрутизаторах могут отсутствовать некоторые из пунктов.

Выберем динамический IP адрес (первый пункт). В данном случае провайдер сам выдает нам нужные параметры соединения по протоколу DHCP (один из самых простых случаев).

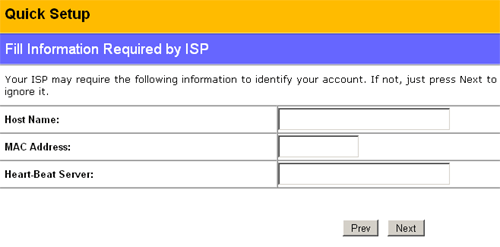

В следующем меню предлагается задать имя хоста и мак-адрес внешнего интерфейса. Иногда провайдеры для аутентификации пользователей используют MAC-адрес (физический адрес сетевой карты) и реже имя компьютера.

Если это тот самый случай — вводим требуемую информацию, иначе оставляем поля пустыми. Последний пункт (Heart-Beat Server) используется для работы с одним из зарубежных провайдеров, нас он не интересует.

В следующем окошке нам показывают результаты конфигурирования WAN интерфейса. Тут же можно ввести вручную адреса DNS серверов, если провайдер не выдал их автоматически (обычно в режиме динамического IP, адреса DNS серверов так же выдаются автоматически).

После нажатия кнопки NEXT, мы покинем режим ветвления (разные настройки для разных типов Интернет-соединений) и перейдем к настройкам беспроводной части маршрутизатора. О нем чуть ниже, сейчас же вернемся к экрану, где нам предлагают выбрать тип Интернет соединения.

Разумеется, при настройке маршрутизатора пользователем, никуда возвращаться не надо, достаточно в режиме визарда выбирать и заполнять нужные пункты, предлагаемые на экране и щелкать на кнопку NEXT.

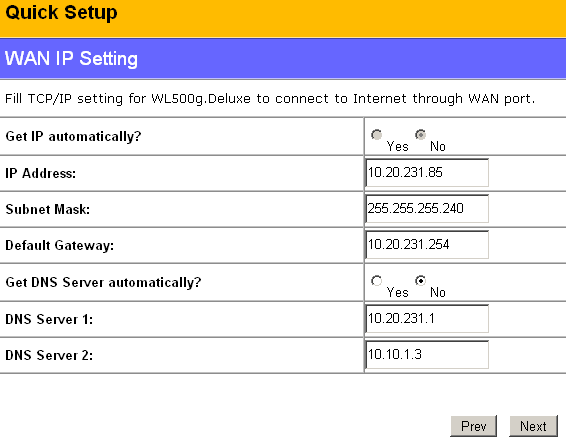

Рассмотрим следующий тип соединения — статический IP.

Это практически тоже самое, что и динамический IP, но в отличие от предыдущего пункта, где вся информация выдавалась провайдером, тут нам придется самим указывать IP адрес, маску подсети, адрес шлюза и адреса DNS-серверов.

Задаем параметры соединения (о них должен сообщить провайдер услуг)

- IP-адрес — IP Address

- Маска подсети — Subnet Mask

- Шлюз по-умолчанию — Default Gateway

- Адрес DNS сервера — DNS Server 1

- Адрес альтернативного DNS сервера (может отсутствовать)

Далее идут настройки беспроводного соединения, а мы возвратимся к типам Интернет соединений.

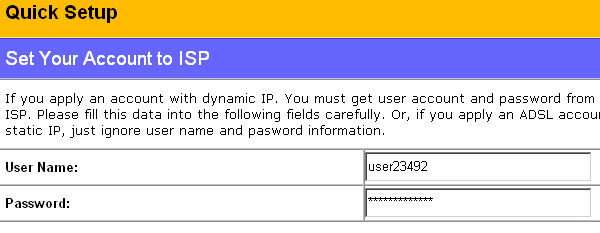

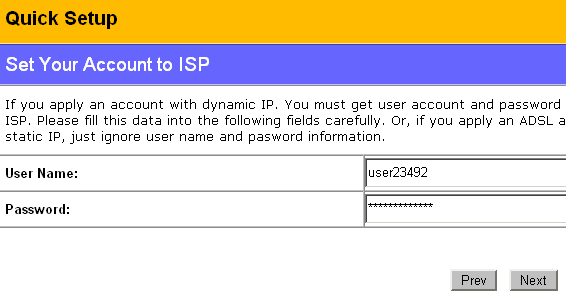

Выберем тип соединения — PPPoE. В последнее время этот тип соединения становится довольно популярным.

В этом режиме достаточно ввести логин пользователя и пароль, остальные параметры предоставляются автоматически.

И последний рассматриваемый тип соединения — PPTP.

Тут надо ввести логин и пароль, а так же …

… информацию о IP адресе, маске, шлюзе и DNS-ах.

На этом этапе конфигурирование типа Интернет соединения (то есть, WAN порта) завершено.

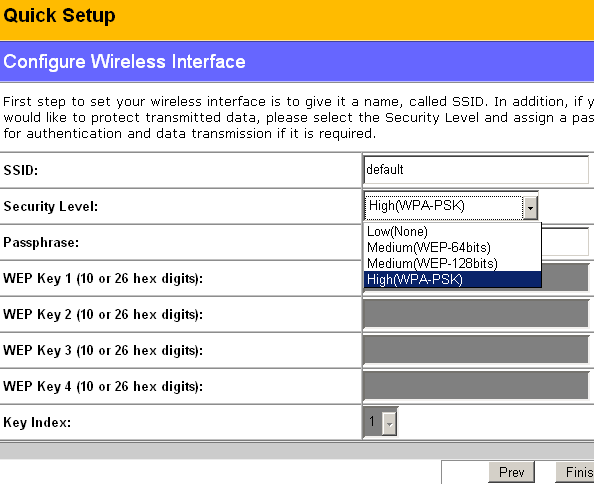

Переходим к настройкам беспроводного сегмента маршрутизатора.

Тут нам предлагается задать SSID (название) беспроводной сети, а так же выбрать тип и ключи шифрования беспроводного трафика.

Все остальные параметры выставляются автоматически.

Настройка маршрутизатора завершена, устройство готово к работе после нажатия кнопки Save&Restart (после чего маршрутизатор перезагрузится и применит новые параметры).

На этом этапе проводные клиенты уже могут работать с Интернет, так как у них установлено «автоматические получение IP адреса и DNS» — маршрутизатор выдаст им нужные параметры. В крайнем случае, достаточно будет нажать кнопку «исправить» …

… для перезапроса нужных параметров еще раз.

А вот беспроводных клиентов придется настроить. Как минимум, там нужно задать профили для нужной беспроводной сети (SSID-ы и ключи шифрования).

Рассмотрим настройку беспроводного клиента на примере Windows XP с установленным Service Pack 2 утилитой Windows Zero Configuration utility — стандартным интерфейсом настройки беспроводных адаптеров в Windows XP.

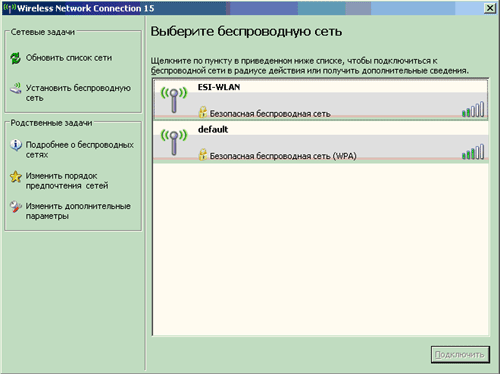

После установки драйверов сетевого адаптера, при щелчке на оном появится интерфейс Zero Configuration Utility. В нем будет представлен список беспроводных сетей, находящихся поблизости. Ищем свою сеть по названию (в данном случае SSID сети был задан как «default»).

Выбираем ее и жмем кнопку «подключить».

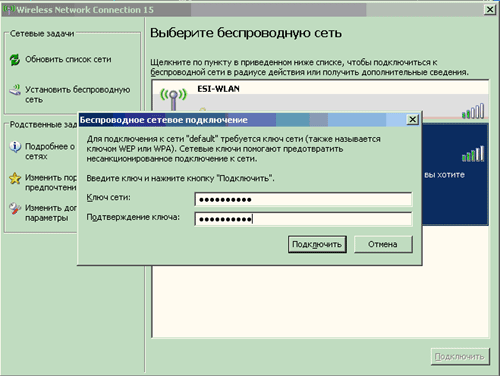

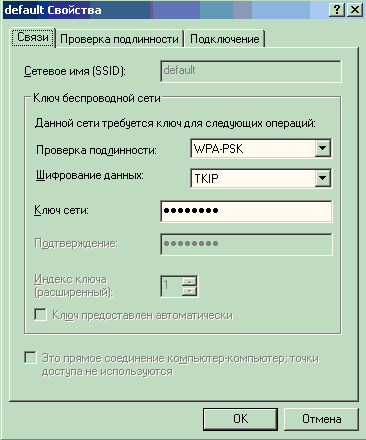

Так как в сети активировано WPA-шифрование, нам нужно ввести ключ (WPA pre-shared key), вводим.

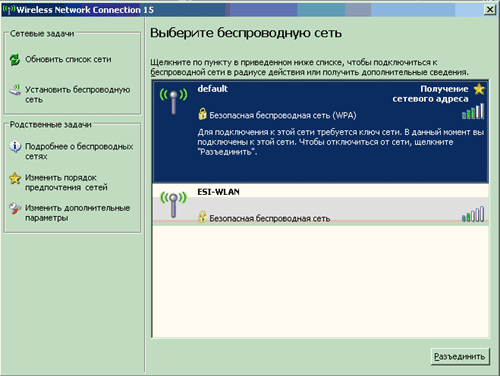

Начинается процесс подключения…

подключились, получаем сетевой адрес по DHCP (так как по-умолчанию у адаптера стоит режим автоматического получения IP).

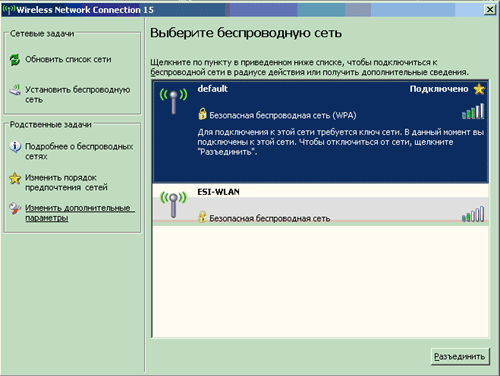

Получили адрес и остальные параметры с маршрутизатора, мы в сети.

В этом же интерфейсе можно щелкнуть на «изменить дополнительные параметры» (слева), для смены стандартных настроек. Обычно этого не требуется.

Но если вдруг потребовалось, переходим в закладку «беспроводные сети», выбираем профиль нужной нам сети и жмем на кнопку «свойства».

В закладке «связи» настраивается тип и параметры шифрования.

А в закладке «подключение» — можно управлять автоматическим подключением компьютера к этой беспроводной сети, как только компьютер ее увидит.

На этом этапе мы имеем рабочую внутреннюю (LAN) сеть, все компьютеры (как проводные, так и беспроводные) могут видеть друг друга, а так же могут пользоваться ресурсами Интернет. Не забудьте посмотреть настройки локальных файрволов на сетевых адаптерах.

И в заключение пройдемся по основному веб-интерфейсу маршрутизатора.

Отмечу, что визард быстрой настройке настраивает далеко не все параметры устройства, а лишь основные — достаточные для работы клиентов, но, возможно, не самые оптимальные.

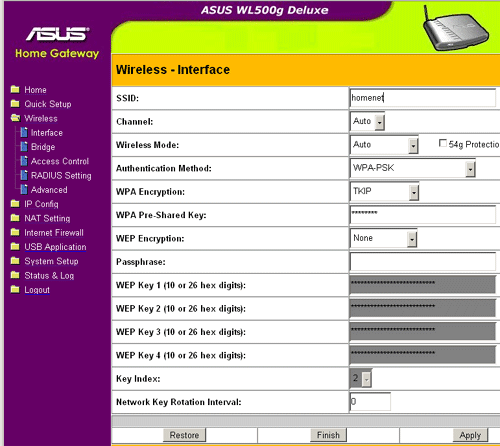

В разделе Wireless->Interface настраиваются основные параметры беспроводного интерфейса.

- SSID — имя сети (его мы задавали в визарде)

- Channel — канал, на котором будет работать точка доступа и беспроводные клиенты, лучше ставить Auto (автоматический выбор) — устройства разберутся самостоятельно

- Wireless Mode — режим работы беспроводных клиентов. Обычно можно выбрать

- 802.11b only (работать только в старом режиме 802.11b) — в этом режиме низкая скорость, но зато достигается бОльшая дальность

- 802.11g only — в этом режиме старые клиенты (802.11b) не смогут работать с точкой доступа, зато общая скорость работы будет чуть больше, чем в смешанном режиме

- смешанный режим — могут работать 802.11b и 802.11g клиенты

- Authentication Method — режим шифрования, если все клиенты поддерживают WPA, то лучше выбирать его

- WPA Encryption — тип шифрования данных (TKIP или AES), если все клиенты поддерживают, выбираем AES

- WPA Pre-Shared Key — предварительный ключ WPA шифрования (должен совпадать на всех беспроводных устройствах)

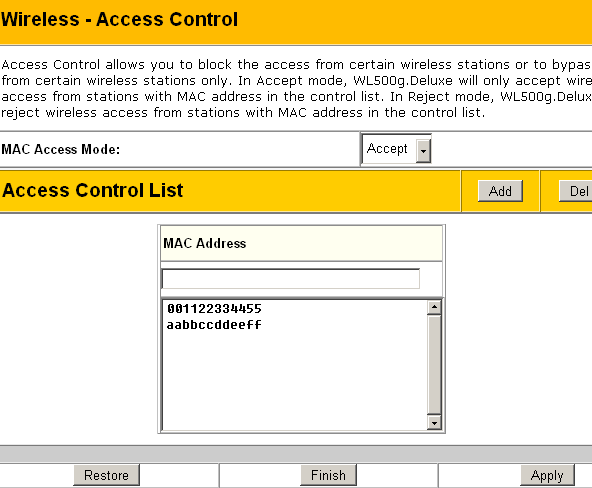

В закладке Wireless -> Access Control можно дополнительно увеличить безопасность беспроводного соединения, путем строгого задания списка MAC адресов беспроводных клиентов, которым разрешено работать с нашей точкой доступа. Достаточно внести туда все MAC адреса наших беспроводных адаптеров и в разделе «Mac Address Mode» указать Accept (то есть работаем только с теми MAC-ами, что есть в списке, остальные игнорируем).

В разделе Wireless -> Advanced настраиваются дополнительные параметры работы беспроводного интерфейса.

Стоит обратить внимание на два пункта:

- Hide SSID — скрыть широковещательные SSID, то есть нашу беспроводную сеть не будет видно при поиске в списке доступных сетей (хотя, конечно, знающие люди все равно обнаружат ее сниффером).

- Enable Radio — этот пункт позволяет вообще отключить беспроводной режим работы маршрутизатора (если мы им не пользуемся).

Остальные параметры лучше не трогать.

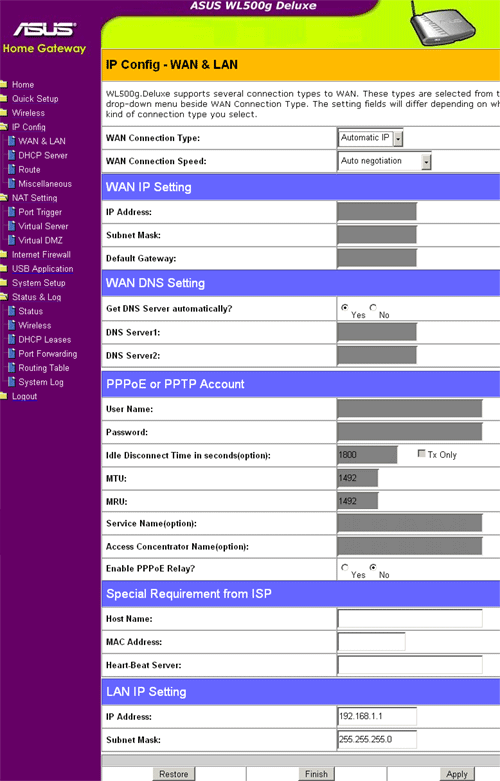

В следующем разделе — IP Config — настраиваются параметры LAN и WAN портов.

Они уже настроены через визард, но в некоторых случаях требуется их дополнительное конфигурирование в этом меню.

Например, возьмем случай, когда адресация сети провайдера совпадает с адресацией вашей внутренней локальной сети (то есть в нашем случае 192.168.1.0—192.168.1.255).

В этом случае в разделе «LAN IP Settings» меняем адрес сети на какой-либо другой из диапазона локальных подсетей (например, на 10.0.0.1, маску подсети оставляем ту же самую).

В следующем разделе конфигурируется DHCP сервер. Обычно все параметры тут можно оставлять по-умолчанию (главное, не выключать сам DHCP сервер, то есть Enable DHCP server = YES).

Но если мы поменяли IP-адресацию своей LAN-сети (с 192.168.1.0 на 10.0.0.0), то тут так же следует поменять в пунктах IP Pool Starting/ IP Pool Ending Address (начальные и конечные адреса IP-пула выдачи адресов клиентам) на 10.0.0.2…10.0.0.254. Отмечу еще раз, что в нормальной ситуации тут ничего трогать не стоит.

Чуть ниже в разделе «Manually Assigned IP List» можно жестко привязать IP адрес к MAC адресу, чтобы для конкретного MAC выдавался всегда один и тот же IP. Это нужно в случаях, когда внутри сети стоят какие-то сервисы (сервера), которые видны снаружи (из Интернет), тогда их IP адреса должны быть фиксированы, чтобы прописать на них правила в разделе виртуальных серверов (об этом чуть ниже).

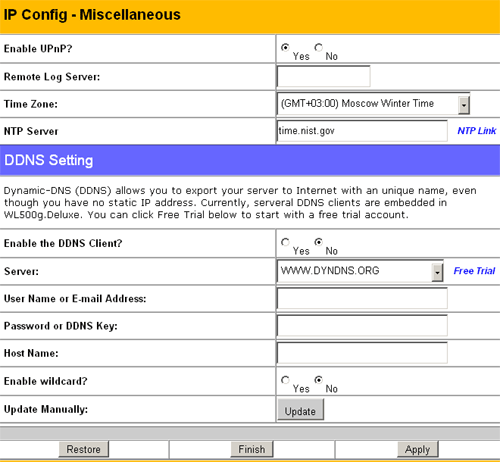

В разделе «IP Config -> Miscellaneous» задаются дополнительные настройки. Обычно можно оставить их в режиме по-умолчанию (то есть отключенными).

Здесь можно активировать протокол UPnP (демонстрация его работы показана тут).

А также этот раздел позволяет подключиться к службе dyndns, которая позволяет получить клиенту статическое имя client_name.dyndns.org (или другое, в зависимости от провайдера услуги), которое будет ссылаться на выдаваемый клиенту IP адрес. Это удобно в случае, если клиенты получают внешние IP адреса (доступные из Интернет), но динамические, то есть, меняющиеся время от времени. В этом случае при смене адреса, сервис маршрутизатора уведомит dyndns о смене оного, и dyndns обновит ассоциацию client_name.dyndns.org

Другими словами, пользователь всегда сможет обратиться к своему маршрутизатору (и сервисам за ним) по адресу client_name.dyndns.org

Это актуально, например, при подключении к Stream.

Раздел Nat Settings -> Virtual Server позволяет «виртуальные сервера», то есть сделать сервисы, находящихся на машинах внутри локальной сети, доступными из Интернет. На скриншоте показаны два таких сервера — WEB, находящийся на машине с адресом 192.168.1.3 и radmin (удаленное управление windows-компьютером), висящим на машине 192.168.1.4.

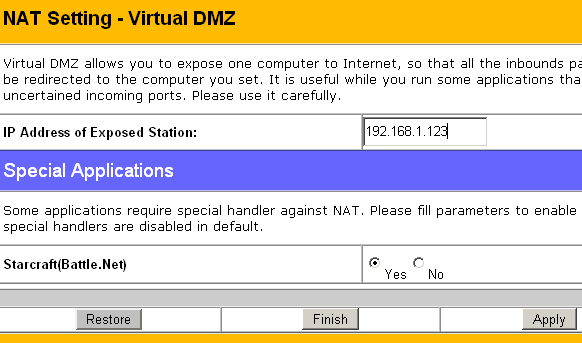

Virtual DMZ — это тоже нечто вроде виртуального сервера, но на данный IP (в нашем случае 192.168.1.123) перенаправляются все запросы (за исключением тех, что указаны в разделе виртуальных серверов), приходящие на внешний (WAN) интерфейс маршрутизатора.

Последний рассматриваемый раздел — Internet Firewall. Вообще, внутренняя (LAN) сеть уже не видна внешнему миру, так как находится за NAT-ом. Но маршрутизатор-то по-прежнему виден. Этот раздел позволяет спрятать и маршрутизатор. Остановимся на основных опциях:

- Enable Firewall — включить или выключить firewall

- Enable Web Access from WAN — позволить доступ к веб-интерфейсу конфигурирования из Интернет по заданному порту (Port of Web Access from WAN)

- Respong Ping Request from WAN — отвечать на ICMP Ping запросы из Интернет

А теперь вкратце рассмотрим работу UPnP (Universal Plug and Play) протокола, поддерживаемого некоторыми устройствами (в нашем случае — маршрутизатором ASUS WL-500G).

При наличии устройства с поддержкой UPnP в сетевых подключениях появляется дополнительный значок. Щелчок на нем вызывает следующее окошко:

Тут мы можем узнать состояние нашего интернет-шлюза. Можно отключить шлюз (то есть доступ в Интернет) или посмотреть его свойства.

В свойствах пусто (в данном случае, на самом деле все зависит от широты поддержки UPnP протокола устройством), но можно щелкнуть на параметры.

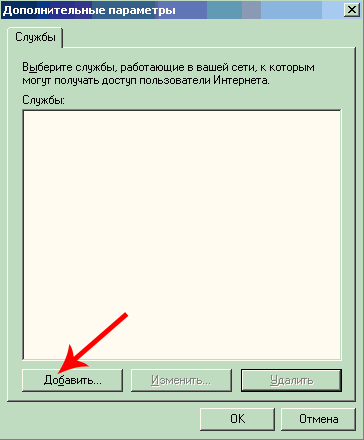

Появилось окно со службами. Тут мы можем задавать те самые виртуальные сервера, которые задаются с веб-интерфейса WL-500g.

Например, зададим службу (сервер) FTP.

Он появился в списке служб и работает. Вот только непонятно, почему в этом же списке отсутствуют службы (radmin и web server), заданные через веб-интерфейс.

Как ни странно, если зайти на веб-интерфейс маршрутизатора, то тут мы не увидим заданные через UPnP службы (и наоборот). Вероятно, это «кривоватая» реализация UPnP в данном устройстве.

На этом очередная статья цикла подошла к концу. В следующей статье будут рассмотрены некоторые продвинутые аспекты соединения разнородных сетей (мосты).

Источник