Гальваническая развязка от сети 220 V из старого бесперебойника

И тут пришла в голову идея сделать развязку на «перевёртышах», т.е. когда два идентичных трансформатора включаются зеркально:

Естественно, чем больше напряжение на выходе трансформаторов, тем меньше тока течёт и тем лучше, но выбирать не приходилось и я использовал принцип «как есть». Решено было использовать корпус ИБП и трансформатор, который там уже установлен. У китайцев был заказан простенький вольтметр для контроля наличия напряжения на выходе:

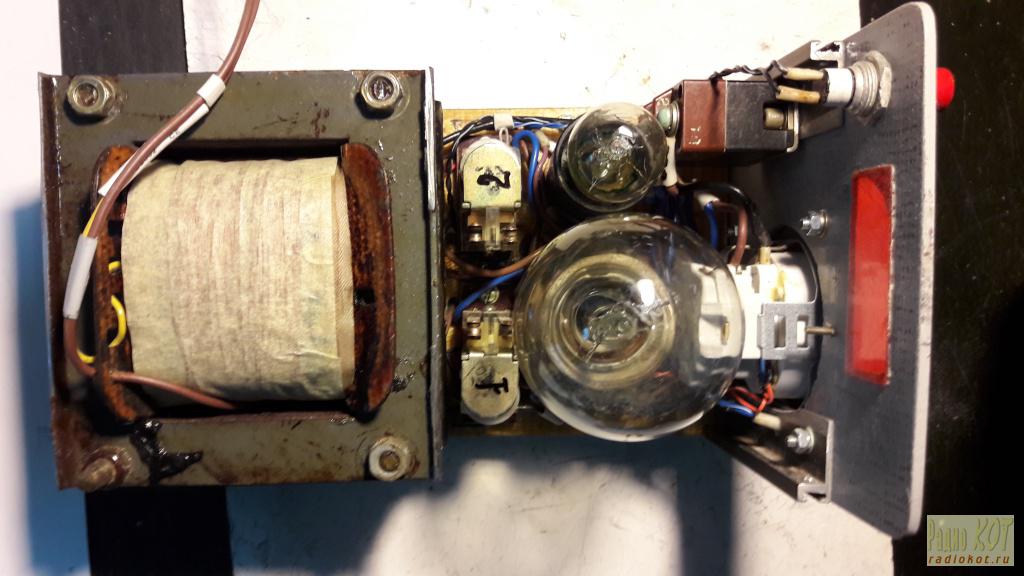

После того, как второй трансформатор был найден и закреплён, оставалось лишь все соединить.

В итоге имеем конечную схему, по которой соединяем трансформаторы:

И получаем примерно такую картину:

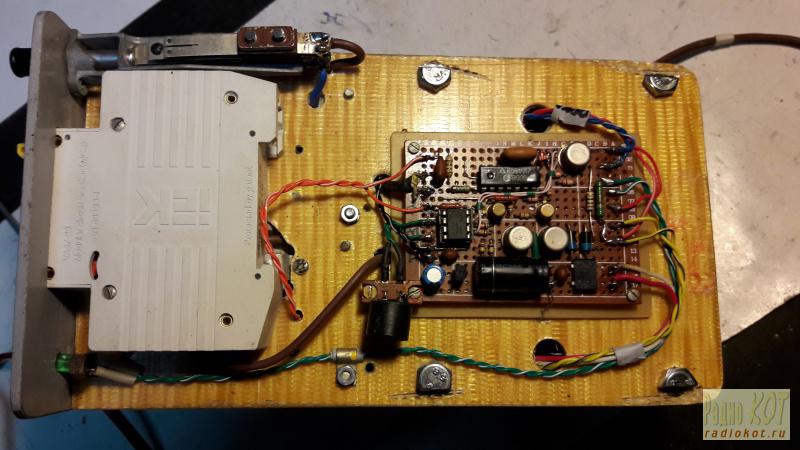

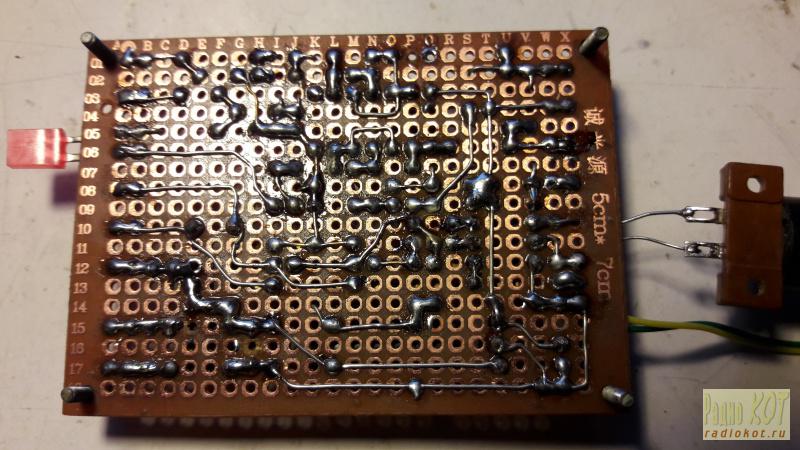

Сначала я выбросил родную плату, но, как оказалось, корпус сильно теряет жёсткость и пришлось вернуть её на место, предварительно выпаяв все детали:

Потом я врезал вольтметр:

Вторичную обмотку на 18 В я использовал для питания подсветки штатного выключателя. В качестве входного предохранителя использовал штатный многоразовый предохранитель ИБП, а для защиты выхода врезал обычный держатель предохранителя.

И, вуаля! Наша развязка в работе:

При подключении на выход лампы накаливания на 100 Вт напряжение на выходе просаживается примерно на 7 Вольт , что для меня более чем удовлетворительно.

По факту этот блок здорово помогает мне и даже не столько при пользовании осциллографом, сколько при ремонте импульсных БП и других устройств, гальванически связанных с сетью.

Спасибо за внимание! Всем удачи!

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

Опробовано в лаборатории редакции или читателями.

Источник

Блок гальванической развязки своими руками

Продвинутая гальваническая развязка

Автор: игорь_сумы

Опубликовано 07.02.2017

Создано при помощи КотоРед.

Всякий кот, если ему приходится брать в лапы импульсный блок питания с целью его отремонтировать, всегда рискует. То конденсатор возьмет да и испустит дух, то транзистору вздумается отлететь в мир иной ну и другие неприятности бывают. Давно известно, что включение импульсных блоков питания после ремонта через лампочку позволяет избежать брызг, искр, запахов и проч. Фр-ррр, как вспомню, — волосы дыбом на хвосте. А еще опытные коты настоятельно рекомендуют пользоваться при ремонте ИИП гальванической развязкой. Жуть эти импульсные блоки питания. Но мир таков, что их все больше и больше и часто приходится их ремонтировать. Вот как раз для таких котов и предназначено это устройство. Оно позволяет настраивать ИИП через гальваническую развязку, запускать ИИП через лампочку и без оной, кратковременно и на долго. Идею этого устройства я подсмотрел в Польше в сервисном центре маленького городка. Там подобное устройство (правда мощностью в 3 кВт) и без автоматики, точнее с автоматикой на реле, эксплуатируется уже много лет и мне довелось с ним работать. Понять насколько это замечательная идея. И я решил сделать нечто подобное. Я ограничился мощностью трансформатора в 100Вт ибо утюгов и фенов я не беру в лапы с целью ремонта, а для бытовых ИИП этого вполне хватит. Вот что у меня получилось:

Трансформатор гальванической развязки включен в сеть через автомат на 6А на тот случай если что-то пойдет совсем не так, его должно выбить. Пока подобное не случалось. В принципе автомат можно заменить обычным тумблером. В оригинальной конструкции была применена «пробка — автомат» от электросчетчика. Органы управления: слева на фото автомат включения, над ним зеленый светодиод «Готов», под ним переключатель ламп-баеретеров, о нем я расскажу позже. Далее модернизированная выходная розетка, о ней тоже скажу позже, под ней переключатель на 3 положения без фиксации для кратковременной подачи напряжения на выход. Справа от розетки — окно, прикрытое красным светофильтром, через него можно видеть нити накала ламп. Под окном — красная кнопка без фиксации — кнопка включения прибора в долговременный режим.

Работать с этим прибором так:

1. Включаем прибор автоматом, при этом кратковременно вспыхнет светодиод «Готов», что сигнализирует об исправности прибора. В принципе не мешало-бы дополнить прибор еще одним светодиодом, для индикации включенного состояния, но лень свойственная котам и сложность разборки конструкции пока не позволили это сделать. Я решил, что добавлю светодиод когда буду заменять перегоревшую лампу. Итак, светодиод моргнул, все хорошо.

2. Вывести переключатель под розеткой из среднего положения и подать питание на ИИП через лампочку (влево подаем 110В, вправо — 220В). Возможности подать напряжение исключаяя лампочку из цепи этим переключателем нет. Это сделано в целях безопасности. Подав напряжение наблюдаем через окно на то, как вспыхнула и почти погасла лампа-баретер. Если это так, то все в порядке. Можно переходить к «красной кнопке», если же лампа постоянно горит ярко — что-то в схеме ИИП не так, не стоит подавать напряжение. Подробнее методика ремонта ИИП с помощью лампочки много раз описывалась на просторах Интернета

3. Переходим к «Красной кнопке» одно кратковременное нажатие на нее приведет к включению режима 1 . Сработает реле К1 и своими замыкающими контактами подаст напряжение на выход через лампу, а размыкающими разорвет цепь 110В. Это сделано опять таки для безопасности. Ибо никакие ошибочные манипуляции с прибором не выведут его из строя. Без этого контакта можно представить ситуацию, когда и реле К1 сработает и зацепив переключатель хвостом можно закоротить пол вторичной обмотки трансформатора. Не брезгуйте этим контактом если будете повторять это устройство и оставите в нем режим 110В. В этом режиме работы (т.е. 220В через лампочку) группа синих светодиодов в верхней части розетки,на схеме обозначенная VD7-VD8, начнет мигать с частотой около 1 Гц. Повторное кратковременное нажатие на «красную кнопку» отключит этот режим.

4. Длительное (более 1 сек) нажатие на «красную кнопку» включит реле К2 и напряжение 220В со вторичной обмотки трансформатора будет подано в нагрузку в обход ламп-баретеров. Это режим 2. При этом табло из синих светодиодов будет светиться постоянно. Отключить этот режим можно так же длительно удерживая «красную кнопку». Или вытащив из розетки вилку ИИП, об этом расскажу позже.

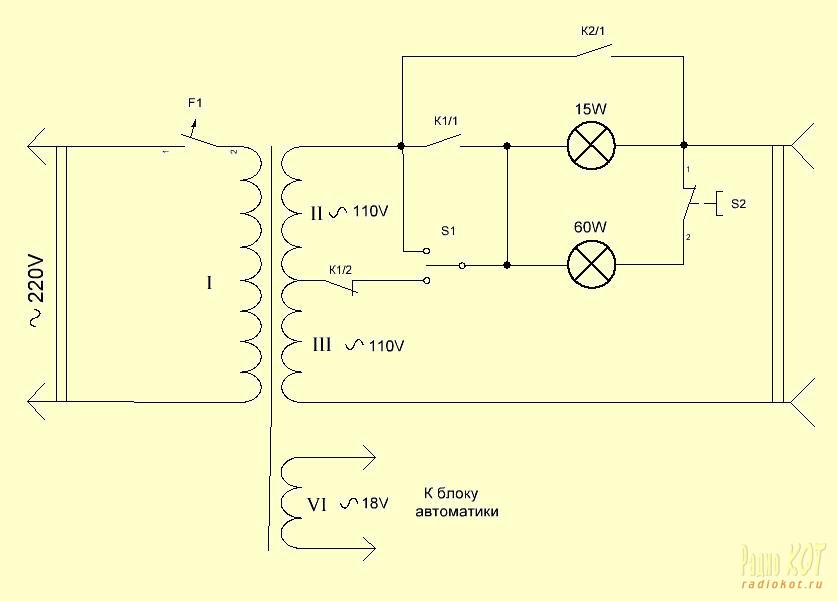

Схема силовой части прибора

В приборе установлены две лампы-баретеры. На 15Вт и на 60Вт. Первая — для ремонта маломощных ИИП, которые применяются в зарядках телефонов и т.п. Вторая — на 60 Вт для ремонта ИИП телевизоров, усилителей и других относительно-мощных ИИП. Переключатель ламп находится под выключателем питания. К сожалению он позволяет только добавить лампу в 60Вт в параллель к 15-ваттной. Это не совсем логично, но мне очень хотелось применить именно такой, вытяжной выключатель от старой АТС. Он мне так напоминает выключатель питания моего первого осциллографа С1-83, который как раз включался вытяжным выключателем. Ностальгия случается и с котами. Вы можете применить другой выключатель, а лучше переключатель.

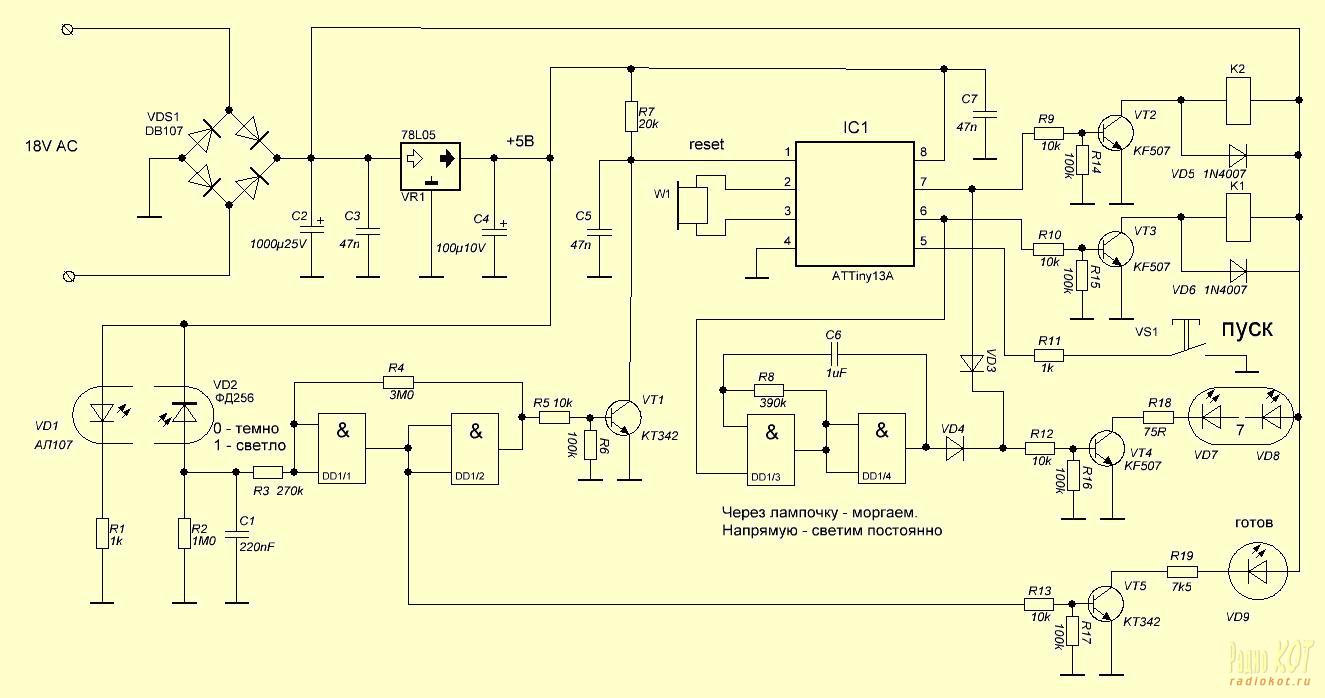

Схема блока автоматики.

Блок автоматики питается от дополнительной обмотки трансформатора. Величина переменного напряжения – 18В. За основу блока автоматики взято вот это устройство https://www.drive2.ru/c/292144/ изначально предназначенное для автомобиля. Уж очень мне понравилась идея управлять одной кнопкой. В польском прототипе использовались раздельные конопки и механический микровыключатель в розетке для автоматического сброса при отключении нагрузки. Я применил электронный, на фотореле (DD1/1, DD1/2 на принципиальной схеме). На элементах DD1/3 и DD1/4 собран генератор 1Гц для моргания светодиодной панелью в режиме 1.

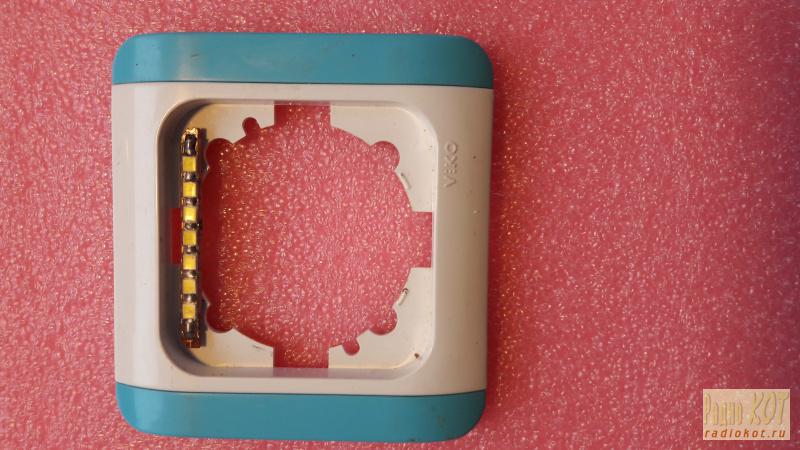

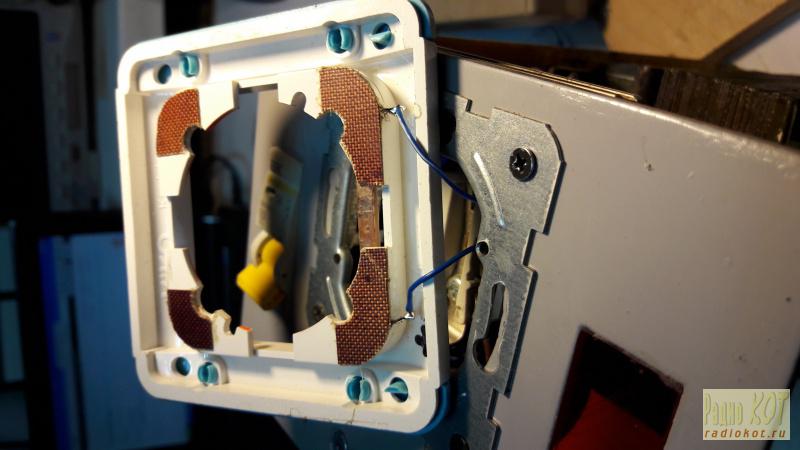

Модернизированная розетка. В начале я хотел применить механический микропереключатель и купил для этой цели стенную розетку со шторкой и крышкой турецкой фирмы ViKo. Однако, эксперименты показали, что крышка совсем не нужна и только мешает работе, я ее аккуратно срезал дремелем и разместил на ее месте табло из семи ярких синих светодиодов. Диоды спаял последовательно на полосочке макетной платы и поместил в прозрачную термоусадку. Сверху прикрыл табло синим светофильтром из оргстекла. Шторка, прикрывающая контакты от детей, подпружинена достаточно мощной пружиной, преодолеть силу которой не просто. Я бы сдвигал прибор с места на столе, что не хорошо. Поэтому я решил сделать фотореле. На месте удаленной шторки в розетке я вклеил друг на против друга фотопару из инфракрасного светодиода АЛ107 и фотодиода ФД256. Если посмотреть в правую дырочку розетки через цифровой фотоаппарат телефона то свечение светодиода видно. Если фотодиод засвечен светом светодиода или естественным светом – транзистор VT1 открыт и микроконтроллер находится в состоянии Reset. Если в розетку вставить вилку, транзистор VT1 закроется, а VT2 откроется и загорится зеленый светодиод «Готов». При включении питания светодиод кратковременно вспыхивает из-за зарядки конденсатора С1. Работу микроконтроллера, программу для него, а так же детальнейшее описание его работы можно найти перейдя по ссылке, которую я указал выше. В качестве W1 использована «пищалка» от компьютера. Без генератора. Можно применить малогабаритную динамическоую головку. С пьезоизлучателем схема не работает. Звуковое сопровождение полезно и оживляет даже такое простое устройство.

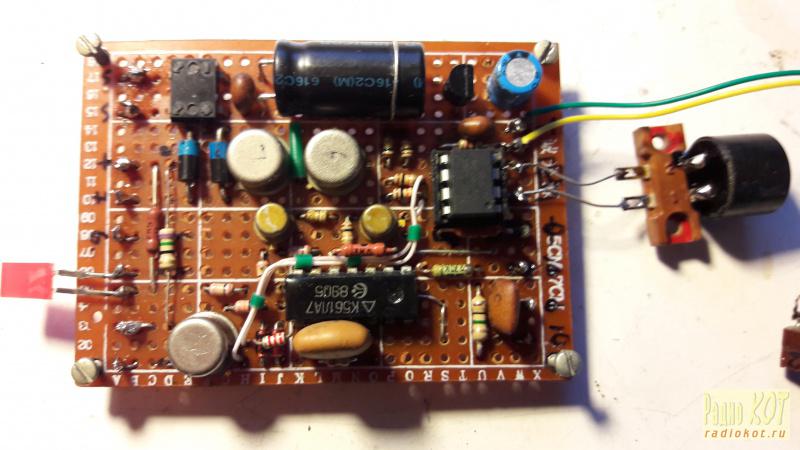

Весь блок автоматики размещен на одной макетной плате. Печатная плата не разрабатывалась. Хотя по фотографии можно перенести проволочную «вязь» в рисунок для печатной платы. Это уже на Ваше усмотрение.

Примененные детали.

Трансформатор: готовый 220В на 36В. Был перемотан. Вторичная обмотка удалена, вместо нее намотал 944 витка проводом диаметром 0,55мм. Виток к витку, с межслойной изоляцией. Кроме этого намотана обмотка для питания блока автоматики. Она состоит из 75 витков такого-же провода. Трансформатор пропитан бакелитовым лаком горячей сушки.

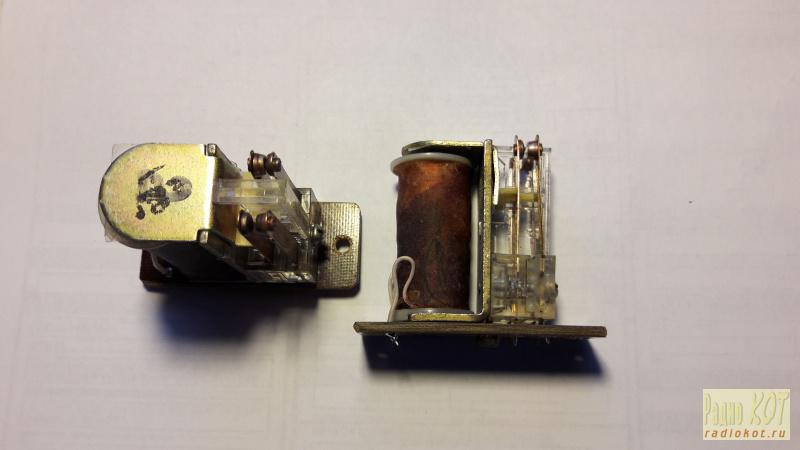

Реле. Применены безродные реле от промышленных реле времени серии ВЛ-64. Реле на 24В постоянного тока. Хотя они нормально срабатывают и от 18В. Так же я остановился на этих реле потому что они имеют открытую электромагнитную систему, что позволяет оперативно проверять состояние контактов. Но реле крепились на плату. Поэтому я изготовил из стеклотекстолита две переходные платы для крепления реле. В принципе у Вас может быть другая конструкция как блока реле, так и прибора в целом.

Переключатель без фиксации (на фото черно-коричневый с винтовыми клеммами): от какой-то авиационной техники рассчитан на 10А

Вытяжной переключатель – от старой АТС. Применять не рекомендую. Крепить сложно, да и изоляция не рассчитана на 220В.

Остальные компоненты не должны вызывать вопросов: патроны для ламп стандартные, автомат на 6А тоже. Монтаж силовой части выполнен гибким проводом сечением 1,5мм2.

Устройство смонтировано в подходящем корпусе. Снизу прикрутил резиновые ножки, что бы прибор не скользил по столу. Сверху не мешало – бы предусмотреть ручку. Прибор-то довольно тяжелый. Уже заказал ручку из Китая. Где то едет. Так, что прибор еще можно модернизировать. Работать с прибором просто и приятно. Больше никаих лампочек на столе, от которых прогорает сам стол или бумага на нем. Все аккуратно. Приборчик приятно «мурлыкает» при работе с «красной кнопкой». Кроме этого я нашел возможность оперативно проверять лампочки накаливания, не разбирая прибора. Для этого нужно «красной кнопкой» включить режим 2 и вывести переключатель кратковременного включения в положение 110В. При этом на лампочку (или группу ламп) будет подано 110В и в ее исправности легко убедиться посмотрев через окно (прикрытое красным светофильтром) на нить накала.

Все вопросы как обычно, в личку, или на форум, если моя конструкция нуждается в обсуждении.

ЗЫ. Я благодарен пользователю с ником «Самокат ветерана» из сайта www//http:drive2.ru за то, что он сконструировал устройство которое мне идеально подошло. Не пришлось придумывать свой вариант.

Источник

Гальваническая развязка. Кто, если не оптрон?

Есть в электронике такое понятие как гальваническая развязка. Её классическое определение — передача энергии или сигнала между электрическими цепями без электрического контакта. Если вы новичок, то эта формулировка покажется очень общей и даже загадочной. Если же вы имеете инженерный опыт или просто хорошо помните физику, то скорее всего уже подумали про трансформаторы и оптроны.

Статья под катом посвящена различным способам гальванической развязки цифровых сигналов. Расскажем зачем оно вообще нужно и как производители реализуют изоляционный барьер «внутри» современных микросхем.

Речь, как уже сказано, пойдет о изоляции цифровых сигналов. Далее по тексту под гальванической развязкой будем понимать передачу информационного сигнала между двумя независимыми электрическими цепями.

Зачем оно нужно

Существует три основные задачи, которые решаются развязкой цифрового сигнала.

Первой приходит в голову защита от высоких напряжений. Действительно, обеспечение гальванической развязки — это требование, которое предъявляет техника безопасности к большинству электроприборов.

Пусть микроконтроллер, который имеет, естественно, небольшое напряжение питания, задает управляющие сигналы для силового транзистора или другого устройства высокого напряжения. Это более чем распространенная задача. Если между драйвером, который увеличивает управляющий сигнал по мощности и напряжению, и управляющим устройством не окажется изоляции, то микроконтроллер рискует попросту сгореть. К тому же, с цепями управления как правило связаны устройства ввода-вывода, а значит и человек, нажимающий кнопку «включить», легко может замкнуть цепь и получить удар в несколько сотен вольт.

Итак, гальваническая развязка сигнала служит для защиты человека и техники.

Не менее популярным является использование микросхем с изоляционным барьером для сопряжения электрических цепей с разными напряжениями питания. Тут всё просто: «электрической связи» между цепями нет, поэтому сигнал логические уровни информационного сигнала на входе и выходе микросхемы будут соответствовать питанию на «входной» и «выходной» цепях соответственно.

Гальваническая развязка также используется для повышения помехоустойчивости систем. Одним из основных источников помех в радиоэлектронной аппаратуре является так называемый общий провод, часто это корпус устройства. При передаче информации без гальванической развязки общий провод обеспечивает необходимый для передачи информационного сигнала общий потенциал передатчика и приемника. Поскольку обычно общий провод служит одним из полюсов питания, подключение к нему разных электронных устройств, в особенности силовых, приводит к возникновению кратковременных импульсных помех. Они исключаются при замене «электрического соединения» на соединение через изоляционный барьер.

Как оно работает

Традиционно гальваническая развязка строится на двух элементах — трансформаторах и оптронах. Если опустить детали, то первые применяются для аналоговых сигналов, а вторые — для цифровых. Мы рассматриваем только второй случай, поэтому имеет смысл напомнить читателю о том кто такой оптрон.

Для передачи сигнала без электрического контакта используется пара из излучателя света (чаще всего светодиод) и фотодетектора. Электрический сигнал на входе преобразуется в «световые импульсы», проходит через светопропускающий слой, принимается фотодетектором и обратно преобразуется в электрический сигнал.

Оптронная развязка заслужила огромную популярность и несколько десятилетий являлась единственной технологией развязки цифровых сигналов. Однако, с развитием полупроводниковой промышленности, с интеграцией всего и вся, появились микросхемы, реализующие изоляционный барьер за счет других, более современных технологий.

Цифровые изоляторы — это микросхемы, обеспечивающие один или несколько изолированных каналов, каждый из которых «обгоняет» оптрон по скорости и точности передачи сигнала, по уровню устойчивости к помехам и, чаще всего, по стоимости в пересчете на канал.

Изоляционный барьер цифровых изоляторов изготавливается по различным технологиям. Небезызвестная компания Analog Devices в цифровых изоляторах ADUM в качестве барьера использует импульсный трансформатор. Внутри корпуса микросхемы расположено два кристалла и, выполненный отдельно на полиимидной пленке, импульсный трансформатор. Кристалл-передатчик по фронту информационного сигнала формирует два коротких импульса, а по спаду информационного сигнала — один импульс. Импульсный трансформатор позволяет с небольшой задержкой получить на кристалле-передатчике импульсы по которым выполняется обратное преобразование.

Описанная технология успешно применяется при реализации гальванической развязки, во многом превосходит оптроны, однако имеет ряд недостатков, связанных с чувствительностью трансформатора к помехам и риску искажений при работе с короткими входными импульсами.

Гораздо более высокий уровень устойчивости к помехам обеспечивается в микросхемах, где изоляционный барьер реализуется на емкостях. Использование конденсаторов позволяет исключить связь по постоянному току между приемником и передатчиком, что в сигнальных цепях эквивалентно гальванической развязке.

Преимущества емкостной развязки заключаются в высокой энергетической эффективности, малых габаритах и устойчивости к внешним магнитным полям. Это позволяет создавать недорогие интегральные изоляторы с высокими показателями надежности. Они выпускаются двумя компаниями — Texas Instruments и Silicon Labs. Эти фирмы используют различные технологии создания канала, однако в обоих случаях в качестве диэлектрика используется диоксид кремния. Этот материал имеет высокую электрическую прочность и уже несколько десятилетий используется при производстве микросхем. Как следствие, SiO2 легко интегрируется в кристалл, причем для обеспечения напряжения изоляции величиной в несколько киловольт достаточно слоя диэлектрика толщиной в несколько микрометров.

На одном (у Texas Instruments) или на обоих (у Silicon Labs) кристаллах, которые находятся в корпусе цифрового изолятора, расположены площадки-конденсаторы. Кристаллы соединяются через эти площадки, таким образом информационный сигнал проходит от приемника к передатчику через изоляционный барьер.

Хотя Texas Instruments и Silicon Labs используют очень похожие технологии интеграции емкостного барьера на кристалл, они используют совершенно разные принципы передачи информационного сигнала.

Каждый изолированный канал у Texas Instruments представляет собой относительно сложную схему.

Рассмотрим её «нижнюю половину». Информационный сигнал подается на RC-цепочки, с которых снимаются короткие импульсы по фронту и спаду входного сигнала, по этим импульсам сигнал восстанавливается. Такой способ прохождения емкостного барьера не подходит для медленноменяющихся (низкочастотных) сигналов. Производитель решает эту проблему дублированием каналов — «нижняя половина» схемы является высокочастотным каналом и предназначается для сигналов от 100 Кбит/сек.

Сигналы с частотой ниже 100 Кбит/сек обрабатываются на «верхней половине» схемы. Входной сигнал подвергается предварительной ШИМ-модуляции с большой тактовой частотой, модулированный сигнал подается на изоляционный барьер, по импульсам с RC-цепочек сигнал восстанавливается и в дальнейшем демодулируется.

Схема принятия решения на выходе изолированного канала «решает» с какой «половины» следует подавать сигнал на выход микросхемы.

Как видно на схеме канала изолятора Texas Instruments, и в низкочастотном, и в высокочастотном каналах используется дифференциальная передача сигнала. Напомню читателю её суть.

Дифференциальная передача — это простой и действенный способ защиты от синфазных помех. Входной сигнал на стороне передатчика «разделяется» на два инверсных друг-другу сигнала V+ и V-, на которые синфазные помехи разной природы влияют одинаково. Приемник осуществляет вычитание сигналов и в результате помеха Vсп исключается.

Дифференциальная передача также используется в цифровых изоляторах от Silicon Labs. Эти микросхемы имеют более простую и надежную структуру. Для прохождения через емкостный барьер входной сигнал подвергается высокочастотной OOK (On-Off Keying) модуляции. Другими словами, «единица» информационного сигнала кодируется наличием высокочастотного сигнала, а «ноль» — отсутствием высокочастотного сигнала. Модулированный сигнал проходит без искажений через пару емкостей и восстанавливается на стороне передатчика.

Цифровые изоляторы Silicon Labs превосходят микросхемы ADUM-ы по большинству ключевых характеристик. Микросхемы от TI обеспечивают примерно такое же качество работы как Silicon Labs, но в отдельных случаях уступают в точности передачи сигнала.

Где оно работает

Хочется добавить пару слов о том в каких микросхемах используется изоляционный барьер.

Первыми стоит назвать цифровые изоляторы. Они представляют собой несколько изолированных цифровых каналов, объединенных в одном корпусе. Выпускаются микросхемы с различной конфигурацией входных и выходных однонаправленных каналов, изоляторы с двунаправленными каналами (используются для развязки шинных интерфейсов), изоляторы со встроенным DC/DC-контроллером для изоляции питания.

Источник