- Домашний мини-климат-контроль своими руками

- Вступление.

- Логическая часть

- Благодарности

- Файлы

- Климат контроль в автомобиле своими руками

- Климатическая система в квартире своими руками

- Общая идея

- Рекуператор

- Увлажнитель

- Кондиционер

- Озонатор

- Фильтры воздуха

- Вентиляторы

- Вентиляционные каналы и анемостаты

- Электроника

- Управляющее устройство

- Датчики

- Всякие мелочи

- Альтернативные варианты конструкции

- Некоторые технические характеристики

- Первые впечатления от использования

- Заключение

Домашний мини-климат-контроль своими руками

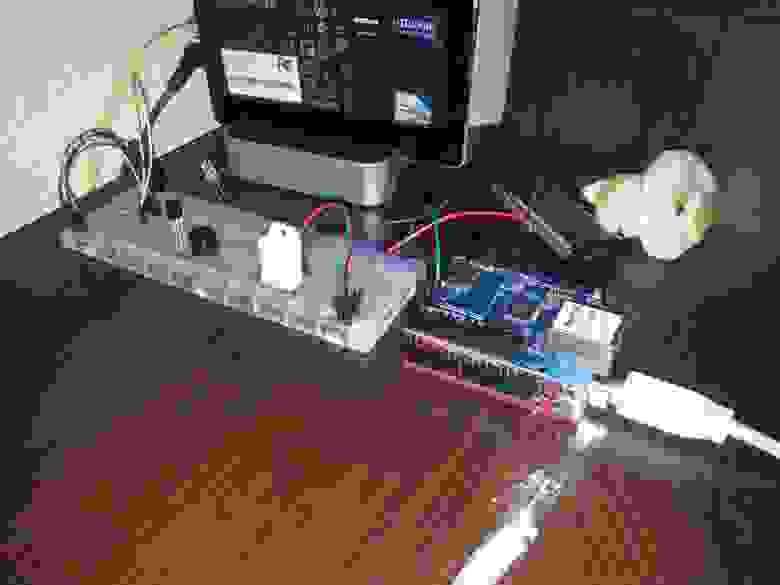

Доброго времени суток, дорогие хабровчане. Хочу поделиться своим небольшим опытом создания домашнего климат контроля с веб информером на основе платы Arduino с использованием TSOP, IR, DHT22 и напольного кондиционера Electrolux и некоторых других компонентов.

Итак, если вам интересна моя реализация добро пожаловать под хабракат (готовый к заливке скетч там же).

Вступление.

В преддверии лета я задумался о необходимости покупки кондиционера, но так как планировка дома и квартиры не позволяет использовать сплит систему вынужден был взять напольный кондиционер. Да, я понимал что будет геморрой с выводом трубки, поэтому во вступлении я кратко расскажу о тюнинге связки кондиционера и моего окна. Всё достаточно просто, есть 2 трубки, одна затягивает воздух, вторая выводит его наружу (горячий). Холодный воздух выходит из центральной части кондиционера.

Для того, чтобы вывести трубки мне понадобилось:

• Оргстекло размером с 1 створку моего окна (стеклопакеты) плюс отверстия под трубки.

• 4 крепления для установки оргстекла

• трубка для воздухоотвода (взял фольгированную) 2 шт.

• кондиционер

Суть заключается в том, что в оргстекле есть 2 отверстия для наших трубок, которые забирают и выводят воздух. Это сделано для того чтобы не было разреженности воздуха (читал на разных форумах об этом, но сам не замечал этого, но хуже не будет, думаю). Трубку с выводом горячего воздуха я закрепил в нашем оргстекле под небольшим углом вверх и влево, трубку забора воздуха под небольшим углом вниз и вправо, дабы воздушные потоки не пересекались. Крепления для оргстекла сделал снаружи окна, идея для этого возникла глядя на установленную антимоскитную сетку в соседней секции окна (живя на нижних этажах надоедают комарьё, плюс в период цветения тополей у меня сетка стала махровой, но в квартиру пуха не попало).

На картинке выше вроде бы понятно как оно крепиться, где расположены трубки и т.д. Если будут вопросы, задавайте в комментариях. И так, теперь у нас есть кондиционер, который находится около окна, из кондиционера трубки вставлены в оргстекло и выведены на улицу (единственное неудобство — постоянно открыто окно, но оно загорожено оргстеклом, не эстетично, но сверлить несущую стену, дырки в диаметре

20см 2 штуки на улицу желания нет). Теперь перейдём к логике нашей системы.

Логическая часть

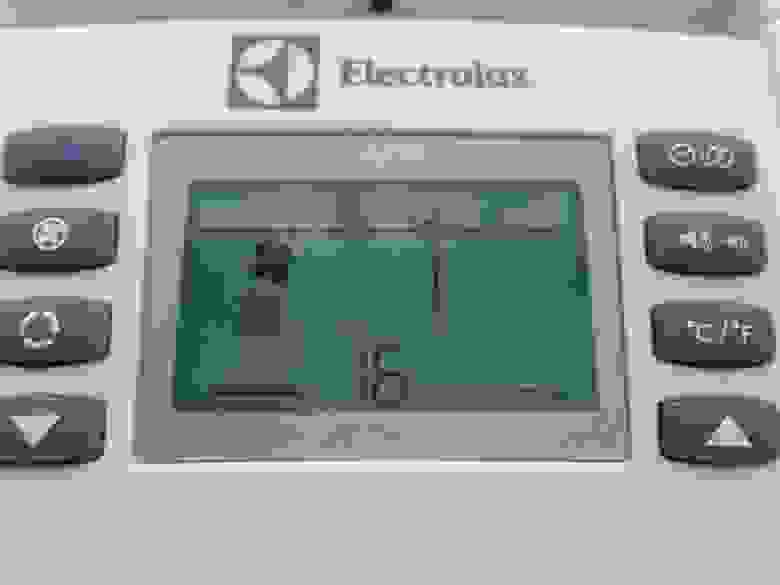

В моём случае используется кондиционер Electrolux EACM-14EZ/N3, у которого есть несколько режимов + IR пульт. Первый и основной — это, конечно, охлаждение (привет, Кэп). Вторая, но не менее полезная — осушение воздуха (не увлажнение, а именно осушение). Второе бывает очень полезно, особенно в жару, ведь жару легче переносить в более сухом воздухе (в прочем как и холод), а совсем недавно в квартире у меня была влажность под 75-80% (по крайней мере мне так сказал подаренный на работе гигрометр). Для увлажнения воздуха я использую дешёвый увлажнитель, который просто нагревает воду до температуры кипения и всё, описание подключения пока нет, так как ещё не доделал его, но обязательно опубликую, дело в том что у него нет никаких интерфейсов типа IR и т.д., поэтому его необходимо разобрать, припаять свой контроллер с релешкой, но вернёмся к основной теме. Для меня и жены тепература в комнате в идеале 22-24 градуса (ну на крайний случай 25 но при достаточно низкой влажности).

Поэтому мы выделим следующую логику:

• Включаем систему охлаждения в случае t > 25 градусов

• Отключаем систему охлаждения при t 60%

• Выключаем режим осушения при h Код

Этот код смотрит на датчик температуры, отправляет данные на мой сервер (так же отправляет последний статус кондиционера, пока его не обрабатываю но может пригодиться), так же вызывается функция WorkWithCondey которая проверяет данные датчика и принимает решение — влючать или нет кондей и какой режим. На серверной стороне у меня простой скрипт на пхп, который принимает гет запрос с данными (только с локальных ипов из списка разрешённых). Эти данные он сохраняет в базу (пока mongodb), и пишет данные в файл, этот файл доступен в интернете, и я написал маленькую програмку на C# которая читает эти данные и выводит в режиме On Screen Display (OSD), т.е. текст поверх всех окон без фона. То что я планирую оптимизировать во всей этой схеме смотрите в разделе ТУДУ. Если будете использовать мой код, то не забудьте заменить myserver.ru на свои данные.

Информация после заливки скетча:

Binary sketch size: 22 034 bytes (of a 32 256 byte maximum) — 68% used

LIBRARY VERSION: 0.1.05

Try to configure Ethernet using DHCP…

My Local IP address: 192.168.1.107

status, Humidity (%), Temperature ©

OK, 67.5, 26.2

Sending information to weather server

Condition status: 4

status, Humidity (%), Temperature ©

OK, 67.4, 26.3

Sending information to weather server

Condition status: 4

status, Humidity (%), Temperature ©

OK, 67.4, 26.3

Sending information to weather server

Condition status: 4

status, Humidity (%), Temperature ©

OK, 67.4, 26.3

Sending information to weather server

Condition status: 4

status, Humidity (%), Temperature ©

OK, 67.4, 26.4

Sending information to weather server

Condition status: 4

status, Humidity (%), Temperature ©

OK, 67.3, 26.3

Sending information to weather server

Condition status: 4

status, Humidity (%), Temperature ©

OK, 67.3, 26.4

Sending information to weather server

Condition status: 4

status, Humidity (%), Temperature ©

OK, 67.2, 26.4

Sending information to weather server

Condition status: 4

Как видно из лога у нас статус кондиционера «4». Если посмотрите исходный код, то при статусе 4 — у нас срабатывает правило автоматического режима кондиционера, оно и понятно, ведь влажность по логам 67,2% и температура 26,4 градуса. Если поднести датчик к воздушному потоку кондиционера статус меняется на 0, т.е. кондиционер отключен.

Вся система в сборе на полке, откуда оно управляет кондиционером

У нас есть ардуино, ethernet shield, ir led, tsop датчик, кондиционер — и всё это работает автоматически. Пока я его испытывал 2 дня (в выходные) было исправлено несколько багов в скетче, вроде сбоев пока нет.

Итак, список того что планируется реализовать:

1. Поменять файл с данными на Memcache, чтобы не мучить файловую систему. Хранить в мемкэше последние 5 записей на всякий случай

2. Поменять базу данных с MongoDB на Mysql (или что-то другое, просто смысла в монге здесь особого нет, он стоял, а других баз не было, и ставить было лень )

3. Для записи в базу данных использовать очереди (либо Apache MQ либо другие аналоги).

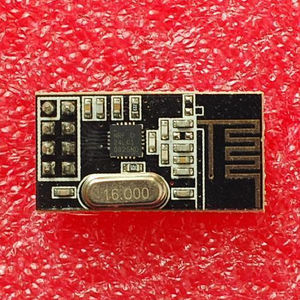

4. Разделить систему на 3 части: ардуино с эзернетом и RL24L01, плата с датчиком температуры (тинька 2313) и RF24L01, плата с ик светодиодом (тинька2313) и RF24L01. Это нужно чтобы уменьшить размеры, чтобы ненужно было подключать всё только к ардуине, а работать по воздуху.

5. Придумать другой воздухообмен, но пока даже мыслей нет как сделать лучше (посоветуйте в комментах, буду очень рад).

6. В связи с рождением ребёнка (ему только месяц исполнился) заказал пир датчики (ик датчик присутствия), не знаю как хорошо он сработает. При ребёнке (ну и вообще при находжении человека в помещении) нужно не включать кондей. Плюс будет отправляться соответствующий статус в скрипт что в помещении люди.

7. Доработать дешёвый увлажнитель, чтобы и его к этой системе подключить. Туда пойдёт плата с NF24L01, тинька 2313 и простенькое реле. Т.к. у этого увлажнителя всего два режима: Вкл и Выкл и то с кнопочки 🙂

NF24L01:

PIR Sensor:

Благодарности

Хабру — за площадку, где я могу поделиться личным опытом, и пополнить багаж знаний

DIHALT — за интересные статьи, благодаря которым я приобщился к DIY

arduino playground — за библиотеку для работы с DHT датчиками

shirriff — за библиотеку для работы с ИК сигналами

Китаю — за дешёвые компоненты и датчики

Тебе, дорогой читатель, за то что дочитал до конца 🙂

И конечно моей жене за сына и волшебные пинки под зад для реализации этой идеи.

Файлы

Upd. Добавил фоток, добавил и обновил схемы подключения. Добавил даташит. Обновил код скетча (небольший фикс). Поправил ссылку на библиотеку DHT22&DHT11.

Upd. 2 — Обновил финальную схему подключения ардуино. (Добавлены резисторы, спасибо за подсказку Siorinex)

Надеюсь вам понравилась статья, отзывы и пожелания оставляйте в комментариях. Буду рад конструктивной критике. И соглашусь сразу, статья для новичков от новичка в этом деле. В выходные сниму видео как это всё работает с полным описанием и демонстрацией.

Источник

Климат контроль в автомобиле своими руками

Начну с того, что мой автомобиль был оборудован кондиционером, который просто включался и выключался кнопкой на панели отопителя. Сами понимаете, что нужно постоянно отвлекаться на то, чтобы то включить его, когда становиться жарко, то выключить, когда станет наоборот – холодно.

Отсюда, сам-собой, напросился вывод – кто-то (или вернее – что-то) должен делать это за меня. С микроконтроллерами я уже имел дело, и с цифровым термостатом – тоже. Не хотелось долго возиться – май, а с ним и жаркая погода, уже наступили. Поэтому я запустил в инете поисковик и приступил к осмотру объема и состава предложений по данному вопросу. Далее был выбран наиболее подходящий вариант – на AT90S2313 и 2-х символьном семисегментном светодиодном индикаторе .

Схема взята без переделок, я только изменил питание устройства, для устойчивого питания в автомобиле.

Итак, по схеме – автор применил AT90S2313 (или AtTiny2313), три кнопки управления и цифровой термостат DS1621. Он работает по двухпроводной шине I2C и имеет отдельный вывод, управляющий каким-либо исполнительным устройством. Автор использовал данную схему для управления нагревателем, а мне нужно было наоборот – управлять охладителем. Поэтому переделка управляющей программы была необходимой.

Автор любезно выложил исходник программы у себя на сайте и мне пришлось освоить BASCOM для его разбора (кстати довольно простой в освоении, правда код на выходе получается не очень компактным).

Программа совсем несложная и далее я выкладываю измененный мною код с моими комментариями.

.

Алгоритм тоже простой и суть его в следующем:

1. Начальная инициализация портов и переменных;

2. Загрузка в регистры термостата начальных порогов температуры (заниженные);

3. Перевод DS1621 в режим термостатирования и выдачи температуры;

4. По таймеру: опрос состояния кнопок, запрос и вывод на индикатор текущей температуры.

Моя доработка заключалась в следующем: реализация невозможности включения кондиционера при Т По деталям: почти все брал в Чипе и Дипе.

1. Контролер: AT90S2313 – у меня был, но я его случайно запорол (тщательно мойте плату от глицеринового флюса). Поэтому был куплен AtTiny2313. Шил его через программатор, встроенный в BASCOM. Фьюзы – убрал деление частоты на 8, внутренняя частота – 4М (т.к. у автора таймеры все были на эту частоту настроены), BOD – не помню на сколько установил – 2.7 кажется.

2. DS1621

3. BC547 – 3 шт.

4. Реле TYCO: 5в. -управление, нагрузка – 5А, 250в – очень компактное, для распайки на плату.

5. Автомобильное реле 12в

6. 4 кнопки со светодиодной подсветкой.

Устройство собрано со стабилизатором напряжения и реле на макетной плате примерно 60Х40 мм, “запихнуто” в плоский пластиковый корпус вместе с автореле и платой коммутации (для удобства сборки/разборки). Для подсветки кнопок тоже собран стабилизатор на отдельной плате. Подсветка включается вместе с подсветкой приборов и габаритов.

Во время отладки программы использовался макетный набор из Чипа и Дипа. Очень удобная вещь – я прибалдел как только попробовал на нем собрать. Купил самого большого размера, какой был в магазине. Теперь у меня на нем сразу три схемы собраны. Схема, подобная этой, собирается на нем без пайки за 15-20 минут. Далее – к ней программатор через разъем – изменил код, перепрошил, включил – проверил – не то – по-новой… Чистые руки – можно и саму схему изменять и программу править не боясь испачкать клаву флюсом.

Ну а теперь – слайды!

Панель отопителя с установленным индикатором и управлением.

В работе – машина на солнце.

Под дырочками – платка с датчиком температуры.

Источник

Климатическая система в квартире своими руками

Кто-то в детстве мечтает изобрести лекарство от рака, кто-то — стать космонавтом или владельцем свечного заводика. А я мечтал о том, что у меня появится климатическая система, и в квартире, наконец, не будет душно, вечная простуда от сквозняков исчезнет, а горло перестанет першить от сухости. И теперь мечта исполнена!

Примерно с декабря 2015 по июнь 2016 года я читал форумы, катался по строительным магазинам, собирал систему в квартире и на балконе, паял контроллер и писал прошивку — и добился своего.

В этой статье я собираюсь похвастаться результатом и рассказать, как устроена моя установка. Полностью описать процесс сборки в одной статье невозможно, но, надеюсь, краткое описание окажется интересным для тех, кто хочет дышать свежим тёплым воздухом. Если кратко, то моя установка устроена так:

Общая идея

Я не специалист по вентиляционным системам и вообще не инженер, и знал об установках контроля климата немного. Понятно было, что это что-то хорошее, обеспечивающее чистый свежий воздух в набитых людьми торговых центрах — но что-то сложное, намного сложнее обычных кондиционеров, которые охлаждают воздух, но не могут справиться с духотой и сухостью.

Понятно, что начинать действовать с такими знаниями не стоило. Поэтому я долго (около десяти лет в неспешном режиме, если честно) блуждал по интернету — пока не пришёл примерно к таким выводам:

- Наиболее неприятная проблема — отсутствие правильной смены воздуха. Если через помещение продувается недостаточный объём воздуха (менее 35-70 м 3 /ч на человека), то концентрация углекислого газа превышает норму, и люди начинают чувствовать усталость, головную боль, не могут сосредоточиться на работе днём и уснуть ночью.

- Вообще-то, обеспечить смену воздуха легко: достаточно открыть в комнате форточку, и воздух будет заходить в неё и выходить через вентиляционные каналы на кухне и в санузле. Это называется «естественная вентиляция», и именно на неё рассчитано наше жильё.

- К сожалению, у естественной вентиляции есть серьёзные недостатки. Во-первых, девять месяцев в году (и даже летом, иногда) воздух за окном холодный, и входящий поток продувает и приводит к простудам. Во-вторых, зимний воздух не только холодный, но и сухой — а относительная влажность ниже 30% тоже не полезна для здоровья. В-третьих, слишком холодный воздух выхолаживает квартиру, что заставляет тратить деньги на обогрев; летом, соответственно, возрастают расходы электроэнергии на кондиционер.

- Самое эффективное решение этой проблемы — рекуператоры тепла. Рекуператоры — это устройства, через которые навстречу друг другу проходят два потока воздуха — холодный свежий воздух входит с улицы в помещение, а тёплый отработанный — уходит через вытяжку наружу. И рекуператор обогревает входящий воздух теплом исходящего. Рекуператоры разных конструкций уже много десятилетий применяются в серьёзных системах вентиляции, но в быту они начали появляться совсем недавно.

Принцип противотока, на котором работает рекуператор.

Что ж, теперь я представлял, как должна быть устроена моя установка, и, уточнив некоторые детали, начал собирать её. Да, предупрежу сразу. Такую систему можно заказать «под ключ», или хотя бы собрать из готовых компонентов, это будет намного быстрее. Но элементы канальных систем стоят жутких денег (наверное, потому, что они относятся к промышленному оборудованию?), поэтому многое я делал на коленке.

Рекуператор

Рекуператоры для больших зданий бывают очень разных конструкций, но маломощные все устроены примерно одинаково: тёплый воздух идёт по узкой щели, навстречу ему идёт холодный воздух. Тёплый и холодный потоки разделены тонкой мембраной, и тёплый нагревает холодный, а сам охлаждается.

Когда тёплый воздух охлаждается, из него выпадает конденсат. Конденсат может впитываться в мембрану и испаряться с другой её стороны, в потоке нагревающегося воздуха. Или может каплями стекать вниз, тогда его нужно испарять в специальной камере. Ну или куда-нибудь сливать, если не нужен.

Рекуператоры серийного производства изготовлены из стопки металлических пластин, они надёжны и эффективны — но цены на достаточно производительные модели начинаются где-то от 50 тысяч рублей. Поэтому я решил собрать рекуператор самостоятельно: купил сотовый поликарбонат, полиуретановый герметик и плиты из ЭППС (что-то типа пенопласта, но прочнее), и больше недели потратил на резку поликарбоната, склейку из него стопок, установку стопок в ящик из ЭППС, герметизацию ящика…

Чтобы легче было представить, какой он огромный: то, что справа — это спинка кресла.

Подробно способ изготовления рекуператора описан, например, здесь. От себя добавлю только, что работа оказалась неожиданно долгой и нудной. Незадолго до того на Авито появились полусамодельные пластиковые теплообменники для рекуператоров. Тогда, полгода назад, отзывов о них ещё не было. Но если сейчас положительные отзывы появились, то лучше купить там, пусть и чуть дороже, а не клеить самостоятельно.

А ещё я открыл для себя полиуретановый герметик — по консистенции он похож на силиконовый, но имеет намного лучшие клеящие свойства. Отличная штука!

Увлажнитель

Если посмотреть цены на увлажнители для канальных систем, то станет ясно, что рекуператоры вовсе не такие дорогие. Потому что цены на канальные увлажнители измеряются в тысячах Евро.

К счастью, увлажнитель для квартиры не должен быть слишком мощным: комфортный для человека воздух содержит 5-10 граммов воды на кубометр, то есть увлажнителя с производительностью 500 г/ч с запасом хватит на одного человека, и в обрез — на двоих. Это если не учитывать, что рекуператор ещё и влажность сохраняет.

Если не вдаваться в подробности, то увлажнители бывают трёх типов: традиционные (простейший вариант — мокрая простыня, засунутая одним концом в ведро с водой. Вода испаряется, влажность поднимается), паровые (вроде кипящего электрочайника) и ультразвуковые (ультразвуковой генератор создаёт туман, туман испаряется). От идеи сделать паровой увлажнитель я отказался сразу: он потребляет много электроэнергии, к тому же постоянно работающий самодельный кипятильник кажется мне пожароопасным. Проекты самодельных традиционных увлажнителей я находил, но они показались мне слишком сложными и громоздкими для квартиры. Поэтому остановился на ультразвуковом варианте.

В принципе, ультразвуковой увлажнитель можно купить готовый, и недорого. Я уже было совсем собрался это сделать, но вдруг нашёл на Алиэкспресс отдельные модули ультразвуковых увлажнителей — немного подумал, и решил, что корпус, удобный для подсоединения к вентиляционным каналам, проще сделать с нуля, а не переделывать готовый. К тому же это решает проблему ремонта: проще заменить стандартный бескорпусной модуль, установленный в самодельный ящик, чем менять целиком весь переделанный увлажнитель.

Оставалось решить проблему снабжения увлажнителя водой. Использовать водопроводную воду для этого не рекомендуется, от неё быстро портится резонатор увлажнителя, а на всех поверхностях в радиусе нескольких метров нарастает слой извести. К счастью, сейчас в продаже есть бюджетные системы обратноосмотической фильтрации; я установил Аквафор Осмо-50, но подойдёт и любая другая (единственный совет: если не хотите быть привязаны к конкретной серии конкретного производителя, выбирайте систему с картриджами стандартного типоразмера SL-10). Для присоединения фильтра к увлажнителю использовал пятнадцать метров четвертьдюймовой «трубки для подключения фильтров» и поплавок с того же Алиэкспресса.

Увлажнитель без крышки, склеен полиуретановым герметиком. В левом верхнем углу сифон перелива, защищённый крышечкой от брызг.

Кондиционер

Увы, готовые канальные кондиционеры… — да, вы угадали — стоят очень дорого.

К счастью, способ кустарного изготовления канальных кондиционеров давно обкатан: берётся обычный оконный кондиционер, из подручных средств изготавливаются переходники, и к входу и выходу кондиционера подсоединяются воздуховоды. Судя по многочисленным отзывам, оконные кондиционеры весьма надёжны, судя по менее многочисленным отзывам, в качестве канальных они работают не хуже. Так что я просто купил на Авито кондиционер с функцией обогрева за 2300 рублей. И ещё столько же заплатил за двадцать пять килограммов стального уголка, из которых собрал для него кронштейн — зато теперь я знаю, что кондиционер совершенно не обязательно вешать на уголок-шестидесятку.

Вот так, с помощью нехитрых приспособлений оконный кондиционер можно превратить в канальный.

Видна конструкция переходника для подключения воздуховода: ЭПСС плита, дощатые бортики и маленькие уголки, на которых всё это собрано.

А здесь этот переходник уже установлен на место, и все щели промазаны силиконом (вот не знаю, что, в данном случае, было лучше, силикон или полиуретан? Полиуретан надёжнее держит, но боится перегрева, а кондиционер градусов до 80 нагревается). На переднем плане маленький переходник, вставленный в выхлопное отверстие.

Озонатор

Если честно, озонатор не является стандартной деталью вентиляционной системы. И даже нестандартной не является. Причина понятна: озон крайней ядовит, он относится к веществам первого класса опасности, наравне с цианистым калием, стрихнином и зоманом.

С другой стороны, к первому же классу опасности относится невинный дихромат калия, озонаторы используют для дезодорации помещений и свободно продают в аккуратно относящихся к здоровью Соединённых Штатах, а опасностью заражения воздуховодов болезнетворными микроорганизмами часто пугают на форумах. В общем, для себя я решил, что озонатор лишним не будет, но понимаю, что это неоднозначное решение.

Озонатор, после некоторого колебания, взял из Китая, вот такой. Установил модуль целиком в просвет вентиляционного канала, включается озонирование, естественно, по таймеру, с защитой от случайного включения.

Опять-таки, упрощая, озонаторы бывают двух типов, ультрафиолетовые и газоразрядные.

Ультрафиолетовый озонатор — это обычная газоразрядная лампа, вроде «ламп дневного света», только из кварцевого стекла и без люминофора. Он способен работать в любых условиях, прост в обращении, надёжен, хоть и несколько громоздок. К сожалению, у него есть большой недостаток: озон синтезируется под действием очень жёсткого ультрафиолета (185 нм полоса в спектре излучения ртути), который поглощается любыми примесями в кварце; поэтому УФ-лампы делятся на безозоновые (из специального, не пропускающего 185нм-полосу стекла), условно озонирующие и хорошие озонирующие, из чистого (иногда даже синтетического, сплавленного из аэросила) кварца. Ещё иногда в качестве озонаторов пытаются использовать лампы ДРЛ с разбитой наружной колбой, но у них производительность совсем смешная.

Безозоновые лампы найти легко, что же касается озоновых, то в свободной продаже они бывают редко; я нашёл только отечественные ДБК, которые, вроде бы, можно заказать по почте из Питера, и какие-то китайские ламы, в описании которых иногда мелькает слово Pyrex. В общем, я решил не рисковать с доставкой стекла почтой и чистотой кварца, и обойтись газоразрядным озонатором.

Газоразрядный озонатор представляет собой два электрода, на которые подаётся высокое напряжение. Между электродами возникает электрический разряд, в котором и образуется озон. Беда в том, что в разряде, кроме озона, образуются многочисленные побочные продукты, в первую очередь, оксиды азота. Которые мало того что очень ядовиты, так от них ещё и электроды корродируют. Продукция оксидов азота увеличивается в тёплом влажном воздухе, одновременно сильно, в разы, падает выход озона; в прохладную сухую погоду, насколько я понял, газоразрядные озонаторы достаточно эффективны.

Теоретически, газоразрядный озонатор можно собрать самому, из блока питания на 12 вольт и автомобильной катушки зажигания. Я такой даже сделал, он старательно шипел тлеющим разрядом, но даже слабый запах озона не чувствовался. Поэтому я отказался от самодеятельности, пошёл на Алиэкспресс и купил готовый. Вроде, работает, нормально тестировать буду, когда похолодает.

Фильтры воздуха

Думаю, вы встречали в рекламе рассказы про гипоаллергенные HEPA фильтры сверхвысокой степени очистки, угольные фильтры, фотокаталитические фильтры и тому подобное. Все они существуют и в канальных версиях.

Но мне повезло: аллергии на пыльцу у меня нет, окна выходят во двор, так что защищаться от пыли особо не нужно. Поэтому я ограничился фильтрами первичной очистки, защищающими воздуховоды от зарастания грязью. Установил ФВК («Фильтры Вентиляционные Карманные», с фильтрующим элементом в виде мешков — ещё бывают «ФВ», они меньше, дешевле, но менять элемент надо в несколько раз чаще), класса G3 (самый обычный вариант защиты от крупной пыли, сделан из чего-то типа синтепона). На входе в приточный фильтр натянул сетку («от комаров»), для защиты от птиц и совсем уж крупного мусора — она меня уже спасала, когда летел тополиный пух.

Да, ещё. Фильтры первичной очистки составляют среди канального оборудования приятное исключение: они дешёвые.

Я встречал описания самодельных домашних вентиляционных систем с установленными фильтрами класса F7-F9 и угольными фильтрами.

Фильтры F7 и F9 — это что-то среднее между моим слабеньким фильтром G3 и HEPA H14 из рекламы. Типоразмеры у них стандартные, так что, если я захочу получить более чистый воздух, то смогу просто заменить в своей системе фильтрующий элемент G3 на F9. Только понадобится какой-нибудь кусок синтепона на место сетки от комаров натянуть, чтобы F9 не забивался слишком быстро.

Готовые угольные фильтры стоят дорого, поэтому их обычно делают самостоятельно: собирают какой-нибудь корпус (например, на основе того же ФВК) и засыпают активированным углём. Уголь продаётся в мешках.

Я не слышал ни об одной попытке поставить фотокаталитический, электростатический или HEPA фильтр в домашнюю систему вентиляции. Более того, на специализированных форумах я встречал мнение, что даже фотокаталитические фильтры для серьёзных канальных систем слишком капризны и ненадёжны, а HEPA H14 в бытовых комнатных фильтрах — чаще всего фикция, потому что настоящий H14 требует намного более качественную защиту от просачивания пыли через щели в корпусе — в общем, у меня сложилось ощущение, что в бюджетных домашних фильтарх эти высокотехнологичные системы очистки являются в большей степени маркетинговой уловкой, а не реально полезным узлом.

Пара вентиляторов Vents TT-125 C и корпус фильтра ФВК-125.

Вентиляторы

Для вентиляции квартиры, в которой живёт один человек, достаточно воздухообмена в сотню кубометров в час (это с большим запасом, вообще и пятидесяти хватит), то есть воздушного потока стандартного компьютерного кулера. К сожалению, оказалось, что вместо кулера придётся использовать большой, громоздкий и дорогой вентилятор центробежного или смешанного типа.

Когда-то я думал, что единственный важный технический параметр вентилятора — это то, сколько кубометров воздуха он может перемещать за час.

К счастью, я осознал свою ошибку до начала сборки системы. Дело в том, что вентилятор всегда работает против давления воздуха. Тому же кулеру компьютера приходится проталкивать воздух между радиодеталями и пластинами радиаторов, но пластины короткие, а щели между ними большие. В вентиляционной же системе вентилятор должен прогнать воздух через слои синтепона, стопки пластин рекуператора и радиатора кондиционера, а потом гнать его по длинному извилистому каналу, и для этого он должен уметь создавать куда большее давление. Если провести аналогию с автомобилями, то можно сказать, что Ока может ехать со скоростью КамАЗа — но если обе машины нагрузить тонной груза, то Ока не сможет сдвинуться с места, а КамАЗ даже не заметит прибавки в весе; точно так же в полной спецификации вентиляторов указывается кривая зависимости потока воздуха от давления — и по ней легко увидеть, что осевые вентиляторы (вроде тех, что обеспечивают охлаждение компьютера) дают хороший поток воздуха, но только при минимальном (несколько десятков Паскаль) сопротивлении.

Потеря давления воздуха — параметр, о котором говорится в любом описании элемента канальной вентиляции, но рассчитать суммарное падение давления во всей системе достаточно сложно. По моим оценкам, моя система должна была оказывать сопротивление порядка 100-200 Па. У меня не было опыта разработки вентиляционных систем, поэтому я решил взять вентилятор с минимальной зависимостью потока воздуха от давления, чтобы не бояться скачков скорости из-за каких-то случайных переконфигураций системы. Выбор пал на модель Vents ТТ 125 С. В старых статьях часто рекомендуют использовать вентиляторы Systemair, но, думаю, после падения курса рубля Vents обладают лучшим соотношением цены и качества.

Вентиляционные каналы и анемостаты

Вентиляционные каналы — это трубки, по которым движется воздух. Анемостаты — заглушки на концах этих трубок, рассеивающие воздух и позволяющие регулировать его поток.

Когда я слышу слово «эстетика», я хватаюсь за пистолет, поэтому ничего под обои прятать не планирую, и использовал круглые ПВХ воздуховоды диаметром 125 мм.

Часть системы воздуховодов. Анемостаты обозначены синими стрелками.

Электроника

В моей системе есть блок питания, датчики и микроконтроллерная система управления.

Подробно описывать блок питания не интересно. Скажу только, что он выдаёт +5В (основное напряжение питания электронных схем), +12В (для анемометров и соленоидного клапана, если я соберусь его когда-нибудь подключить), +24В (для увлажнителя и поливалки цветов) и 170В-50Hz (для работы вентилятора на низких оборотах).

Вообще, самый правильный способ регулирования скорости вентилятора — это изменение частоты питающего напряжения. В серьёзных вентиляционных системах для этого используются специальные частотные преобразователи. К сожалению, у них есть большой недостаток — да, именно, «они очень дорого стоят».

Поэтому обычно для замедления маломощных вентиляторов используют или тиристорные регуляторы и димеры, или понижающие трансформаторы; трансформаторы предпочтительнее, потому что димеры искажают форму синусоиды, и вентиляторы начинают гудеть и греться.

Что касается выбора напряжения, то я снял с вентилятора вольтамперную характеристику, с помощью анемометра построил график зависимости производительности моей системы от напряжения, посмотрел характеристики купленного на Авито трансформатора, и решил, что на минимальной скорости на вентилятор будет подаваться 170 В.

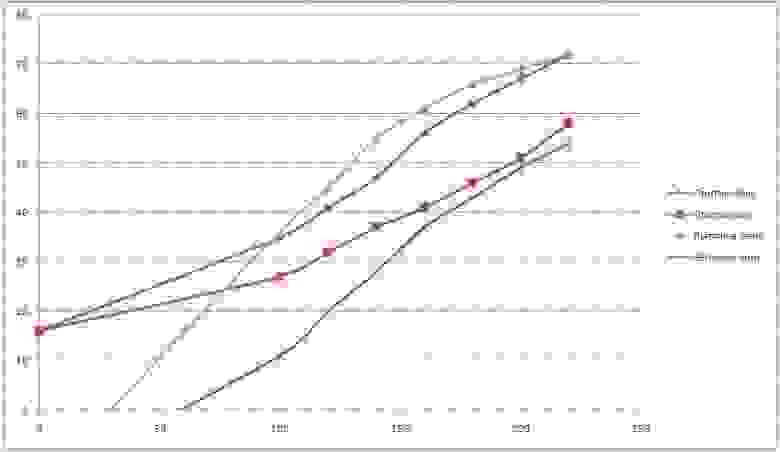

График зависимости производительности вентитяторов (в м 3 /ч) от рабочего напряжения (в В). Кривые начинаются не от нуля за счёт естественной вентиляции.

Управляющее устройство

Его я собирал неожиданно долго: сказался мой недостаточный опыт работы с паяльником и компилятором. Собрано всё на микроконтроллере ATmega328 (c обвязкой Arduino Nano 3), запрограммировано на WinAVR C. Основные элементы управляющего устройства объединены шиной I2C, в качестве расширителей портов использованы переделанные модули I2C-LCD на PCF8574. Все мощные устройства управляются двумя десятками реле стандартных релейных модулей с АлиЭкспресс. Там, где нужно было сделать разъёмы, я намертво впаивал детали, а там, где стоило использовать пайку, обходился разъёмами. Мне кажется, все люди делятся на тех, кому быстрее и эффективнее будет создать такое устройство с нуля, и на тех, кто всё равно не сможет разобраться в моём индусском коде и скопировать этого монстра, поэтому подробно рассказывать, как оно у меня всё работает, я не буду. Но для особо желающих посмотреть тысячу с лишним строк спагетти-кода, всё же выложу ссылку на проект.

Пульт управления.

Датчики

В системе используется 8 датчиков температуры ds1820, датчик влажности DHT-22, измерительный модуль с датчиком концентрации углекислого газа MH-Z19 и два анемометра.

ds1820 — простые и дешёвые датчики температуры, расставленные во всех ключевых точках системы. Работают настолько хорошо, что я даже не знаю, что о них ещё сказать.

DHT-22 умеет измерять температуру и влажность. Я планировал использовать три датчика, но, увы, они оказались невероятно капризными; потратив несколько дней на наладку, я смирился с тем, что два датчика, подключённые к основному контроллеру, перестают работать, в лучшем случае, через несколько часов после включения, и оставил только третий, установленный в отдельном измерительном модуле.

В продаже есть много готовых измерителей концентрации углекислого газа (первая попавшаяся статья на Geektimes), но ни один из них не имеет штатного способа подключения к микроконтроллеру. Поэтому я решил самостоятельно собрать измеритель, который тоже можно было бы использовать как автономный прибор, но можно было бы и подключить к микроконтроллеру по интерфейсу I2С. Про него даже планировалось написать отдельную статью, но, пока я копался, похожих статей опубликовали уже несколько штук. Так что ограничусь общими словами: датчик углекислого газа MH-Z19, датчик температуры и влажности DHT-22, контроллер ATmega 328 (обвязка Arduino Nano 3), дисплей 8х2, подключение к I2C через разъём RJ-14. Связь через I2C работает не слишком стабильно, но благодаря нескольким костылям жить можно. Прошивка, если вдруг кому интересно; функция опроса датчика есть в прошивке управляющего устройства чуть выше.

А ещё я попытался откалибровать MH-Z19…

MH-Z19 — чисто китайский датчик, и даташит его представляет собой краткое невнятное описание объёмом в несколько страниц. В частности, упоминается способ калибровки нуля (нужно подать «Low» на пин «Hd»). Что за калибровка нуля — нигде не указано, зато известно, что калибровать его не обязательно.

Но во мне взыграло любопытство: со временем показания датчиков плывут, и их надо перекалибровывать по атмосферному воздуху (концентрация СО2 в нём берётся за 400 ppm) — почему бы ради эксперимента не сделать это сразу?

Так вот. «Калибровка нуля» — это не калибровка по базовому атмосферному уровню, это именно калибровка нулевого уровня углекислого газа. Проводить её можно только в потоке баллонного азота. После того, как я сдуру откалибровал датчик в обычном воздухе, он начал постоянно показывать

150 ppm. Попытки восстановить его, снова откалибровав при пониженном давлении или в воздухе над щёлочью, ни к чему не привели. Не помог и испаряющийся жидкий азот (оказалось, что он набирает углекислый газ из воздуха, и датчик зашкаливает, даже если у него сбита калибровка и он не реагирует ни на что другое). Я сумел получить доступ к баллону с азотом, и частично восстановить работу датчика, но, видимо, поток азота был слишком низкий, и сейчас датчик занижает показания — процентов на 30, если судить по показаниям на свежем воздухе. Боюсь, придётся покупать новый.

Поэтому повторю ещё раз:

Господа! Товарищи! Граждане! НИКОГДА! Никогда не проводите калибровку нуля датчиков MH-Z19, MH-Z16, MH-Z14 и им подобных, если только у вас нет свободного доступа к баллону с азотом или аргоном!

Анемометры — возможно, главные датчики вентиляционной установки. Интересно, что в серьёзных установках анемометры не ставятся, вместо них используют датчики перепада давления: например, если оказывается, что давление между входом вентилятора и окружающей средой больше 200 Па, значит, фильтр, через который вентилятор всасывает воздух, забился, и его пора менять. Наверное, датчиков давления достаточно для работы, но только в случае, если вентиляционную систему собирает квалифицированный инженер, который хорошо представляет себе, где и как будет идти воздух, когда система в норме.

Мне же нужно было видеть, как меняется поток воздуха при открывании и закрывании заслонок и анемостатов, изгибании трубок и открывании дверей.

Скажу сразу, что вентиляторы показали себя с лучшей стороны, и поток воздуха через них не зависит почти ни от чего — я даже решил, что зря поставил заслонку, позволяющую пускать воздух в обход кондиционера, когда он не работает. Но результат этот был совершенно не очевиден заранее, поэтому анемометры мне очень помогли.

Датчик электронного анемометра — это прибор, преобразующий скорость потока воздуха в электрический сигнал. Обычый вентилятор выполняет прямо противоположную задачу, поэтому простейший анемометр можно сделать, просто заставив вентилятор свободно вращаться в потоке воздуха (как на ветроэлектростанции), и измерив напряжения на линии питания, которое почти линейно зависит от скорости вращения лопастей. К сожалению, для того, чтобы раскрутить вентилятор и индуцировать напряжение на обмотках, нужна большая скорость ветра.

Но в современных кулерах, кроме обмотки, есть ещё собственный датчик скорости вращения; если снять крыльчатку вентиялтора, удалить обмотку и железный сердечник и поставить крыльчатку на место, то лопасти будут крутиться намного легче. Естественно, на линии питания ничего появляться больше не будет, наоборот, нужно подать на неё 12 вольт для работы схемы датчика — и тогда при вращении крыльчатки на третьем проводе (который нужно притянуть к питанию резистором) появится меандр. Да, ещё рекомендуют припаять пару каких-нибудь резисторов на мето удалённых обмоток — говорят, иногда без них микросхема вентилятора начинает чудить.

Чем больше диаметр вентилятора, тем, при прочих равных, легче он вращается, поэтому лучше всего использовать вентиляторы диаметром 120 мм. 120мм вентиляторы редко снабжены двумя подшипниками качения, а трение в подшипниках скольжениня слишком велико. Спасает то, что диаметры подшипников скольжения и качения примерно одинаковые (вообще, вентиляторы разных фирм и размеров внутри удивительно похожи), поэтому можно взять 120 мм вентилятор с подшипниками скольжения и переставить на него подшипники качения от вентиляторов меньшего диаметра.

Теперь мы можем установить наши анемометры в воздуховоды, подать на их линию питания к +12В, а линии данных подключить к пинам микроконтроллера, переведённым в режим Pull Up — и, считая количество импульсов в секунду, получить скорость воздуха в условных единицах.

Анемометр чашечный МС-13: выглядит стильно, но для задачи подходит плохо.

Для того, чтобы перевести условные единицы в метры в секунды (а потом и в м 3 /ч), нужно иметь настоящий анемометр. Я пользовался МС-13, но к измерению скорости штормового ветра эта боевая машина приспособлена лучше, чем к работе со скоростями в 1-2 м/с, лежащими рядом с её нижним пределом измерения. В результате, в зависимости от метода измерения, полученная скорость воздушного потока различалась примерно вдвое — но при одном и том же методе измерения результаты были достаточно стабильны, так что я выбрал среднее значение и пользуюсь им.

Всякие мелочи

- Мне казалось, что моя вентиляционная система работает тихо, но соседи жаловались, что она мешает им спать. Я предположил, что проблема в резонансе бетонных блоков, закрепил вентиляторы и кондиционер с помощью виброизоляторов. С тех пор жалоб не было.

Виброизолятор. Купил на авторынке — видимо, какая-то деталь ВАЗа.

Альтернативные варианты конструкции

Изготовление климатической системы потребовало много времени и денег. Естественно, существуют более простые и дешёвые варианты.

- Рекуператор можно купить готовый, на Авито они начинаются где-то от десяти тысяч рублей. Можно также купить отдельные теплообменные блоки.

- Можно исключить некоторые элементы системы — кондиционер, увлажнитель, фильтры, датчики и систему управления, вентиляционные каналы.

Делать систему совсем без фильтров не стоит, но их можно заменить мелкой сеткой или сеткой и куском тонкого синтепона, перекрывающими входные патрубки.

Если собрать вентиляционную систему без воздуховодов и анемостатов, исчезнет возможность распределять воздух по нескольким комнатам, да и внутри комнаты распределение воздуха будет менее равномерным.

Следствия отсутствия кондиционера и увлажнителя понятны без пояснений. - Кстати, системы без кондиционера, увлажнителя и воздуховодов производятся серийно, и стоят сравнительно недорого (при установке под ключ в одну комнату они оказываются дешевле моей самодельной системы — хоть и дороже самодельной системы из предыдущего пункта). Обзор моделей можно посмотреть, например, здесь.

- Да и без рекуператора, на самом деле, можно обойтись. Его можно заменить канальным электрическим обогревательем воздуха, типа такого. Или сделать канальный обогреватель своими руками. Или, наоборот, купить проветриватель с обогревателем, вроде Tion O2.

- Наконец, если у вас есть всего полторы тысячи рублей, но победить сквозняк при проветривании очень хочется, вы можете собрать вот такую простую систему.

В качестве вентилятора можно взять, например, Vents 150 ВКО или аналогичную модель меньшего диаметра.

Принцип работы системы прост: правый анемостат регулирует объём воздуха, выдуваемого вентилятором в комнату, левый — объём, забираемый вентилятором с улицы. Если левый анемостат открыт слабее правого, то вентилятор будет подсасывать тёплый воздух через отверстия, просверленные в воздуховоде, и смешивать его с холодным уличным воздухом — что нам и требовалось.

Некоторые технические характеристики

850 Вт.

Сумма денег, затраченная на изготовление —

55 тысяч рублей.

Максимальная скорость воздухообмена — приток 100-200 м 3 /ч, отток 75-150 м 3 /ч.

Производительность увлажнителя —

400 г/ч.

Производительность кондиционера (паспортная) — 9000BTU.

Первые впечатления от использования

К сборке системы я приступил в середине декабря, первые пробные запуски произошли в феврале-марте, бетта-версия была готова к середине апреля, где-то до начала июня я исправлял самые серьёзные ошибки. Надеюсь, сейчас систему можно считать более-менее готовой, и рассказать об опыте её использования.

Во-первых, моё самочувствие действительно улучшилось. Я перестал страдать от духоты при закрытых форточках и от сквозняков при открытых.

Во-вторых, система почти не шумит. Обычно она работает на минимальном уровне, который едва слышен за тиканьем кварцевых часов. Если включить на максимум оба вентилятора и кондиционер, то уровень шума увеличивается, и различить тиканье становится тяжело.

Я не уверен, удаётся ли использовать все возможности кондиционера, но он поддерживает комфортную температуру сейчас (позавчера у нас было 32 градуса жары), и поддерживал её, когда температура за окном опускалась ниже 10°С.

Увлажнитель и озонатор как следует протестировать пока не могу, с этим нужно ждать осенней прохлады и зимней стужи.

Сейчас я, в основном, управляю функциями системы в ручном режиме, но, надеюсь, со временем смогу сформулировать, в каких ситуациях какой режим мне нужен, и автоматизирую его включение. Ещё планируется использовать систему для освещения и поливки растений — аппаратно задача почти решена, осталось посеять что-нибудь в ящик на окне.

Заключение

Изготовление вентиляционной системы оказалось огромной работой, я бы никогда не взялся за неё, если бы знал, насколько она сложна. С другой стороны, теперь, когда работа завершена, я рад, что вентиляционная система у меня есть, а проблем, из-за которой я о ней мечтал, наоборот, нет.

К сожалению, сложно подробно изложить в статье все результаты полугодовой работы: статья вышла объёмной, но мне всё равно пришлось опустить многие важные детали.

Но, надеюсь, она всё же будет интересна тем, кто думает о проблемах климата в доме, а кого-то, возможно, и подтолкнёт к действию.

Источник