Управление муфельной печью

Доброго вечера всем!

Собираю печку для обжига керамики. Начал резво, корпус собрал, количество проволоки рассчитал, сегодня на котельной на смене — решил заняться управлением. А тут не всё так просто. Думаю, напишу, может кто подскажет.

Мощность 7 киловатт. Температуру снимать буду через термопару — рабочий диапазон от комнатной до 1000-1100 градусов. Инерционность небольшая, так как спирали открытые. Затеялся сделать что-то вроде ПИД регулятора, и тут понеслось. Реле или пускатель не проканает — сильно часто щёлкать будут. Пошарил в гугле — все делают на тиристорах Т142. И все используют импульсный запуск.

Вопрос в том, есть ли другие варианты — и если импульсный запуск всё-же предпочтителен — то что почитать посоветуете, дабы матчасть подтянуть?

Комментарии ( 55 )

… можно в среде аргона более тонкие работы выполнять. Можно кремировать после смерти домашних животных…

При таких мощностях фазоимпульсное регулирование использовать, естесственно, не стоит. 🙂 Механические контакты я бы тоже не применял, с учетом того, что стоит задача регулировать мощность (т.е., требуется относительно частая коммутация).

Есть два способа.

Простой способ — взять твердотельное реле с детектором перехода через ноль (обяательно!), и подавать на него медленный-медленный ШИМ, порядка 0.5 — 1 Гц. За счет отсутствия синхронизации ШИМ-сигнала с напряжением сети будет небольшой джиттер момента реальной подачи мощности, но для нагревателя это некритично.

Красивый способ — использовать твердотельное реле без детектора перехода через ноль и использовать регулирование по алгоритму Брезенхема с равномерным распределением полупериодов:

Такой способ позволяет максимально равномерно распределить потребление тока во времени.

Могу прислать битую платку коммутации например на CLA50E1200. Я думаю модульные тиристоры это уже перебор. Там часть каналов будет живая.

Но для этой платы потребуется датчик тока для отключения тиристоров именно в нуле тока. И датчик напряжения для отключения в 0 напряжения при холостом ходе. Хотя если нагрузка чисто активная можно без датчика тока обойтись.

В общем мозгов на такой плате нет.

Могу ещё посмотреть симистор-тиристорную схему — там нет трансформаторов и развязка на оптронах, но это надо смотреть где оно есть…

Я думаю что надо делать так примерно:

Схема управления с термопарой и датчиком питающей сети (например 3 датчика по 1 на каждую фазу).

Потом идёт контактор входной — он нужен для создания явного отключения при нештатном режиме работы и исключении повторного пуска при аварийной остановке. Этим контактором можно управлять например через симистор с опторазвязкой и датчиком 0.

После контактора идёт 3 канала на тиристорах. тиристоры не общем радиаторе через изолятор.

После включения контактора ими управляется нагреватель. При отключении сначала отключаются они а потом контактор (дугогашение такое :)). при аварийном всё и сразу.

При настройке придётся в регуляторе делать калибровку в любом случае, тк нагреватели не инерционные, а вот печка ого как инерционная. И придётся подбирать константы времени нагрева на еденицу остывания и времени остывания чтобы определить минимальный переод включения нагревателя и прогнозировать насколько оно нагреется.

По первой ссылке у QuaziKing2 регулировка офигенно получилась. У меня жена этой печкой клише для тиснения греет так идеально просто. А по прямому назначению я и не пробовал 🙂

Я вот был в лабораториях где используются печи для закалки металлов в атмосферах защитных газов. Там используются графитные нагреватели с индукционной катушкой. И при этом эта катушка ещё и имеет жидкостное охлаждение, чтобы не расплавилась как и стенки камеры.

Но я думаю что автору температуры более 1500*С не нужны. Из этого можно сделать вывод что камеру печи вполне можно сделать из изолирующего жаростойкого кирпича (например от мартеновской печи, если вы живёте в тагиле :)). Поверх этого кирпича минеральная вата 100мм и поверх обмазка например из штукатурки.

Таким образом будет достигнута максимальная изоляция. В принципе можно обойтись и без ваты.

Во всяком случае на колпаковых печах для отжига трансформаторной стали в атмосфере водорода сделан стальной корпус с обкладкой из кирпича. Нагрев там также спиралями. очень длинными 🙂 всё-таки колпак 60т… Но я не был термистом, по этому имею только общее представление.

Управление тенами вручную это не самая здравая идея. тогда и +-10*С не получишь. Ещё и коммутационные элементы будут искрить и быстро износятся.

И проблема не в выводе печи на рабочий рещим с сушкой и прокалкой — там надо всё делать постепенно чтобы не испортить камеру печи резким нагревом. А в том чтобы потом на несколько часов оставить камеру в режиме +-1*С при изменяющийся температуре в помещении.

Например во время пластических испытаний титановых сплавов при повышенных температурах хорошие импортные стенды около 16 дней работают без сбоев. А наши аналоги при колебании температуры в помещении на 1-2 градуса падают в аварию, тк их алгоритм не учитывает остывание печи снаружи.

Вот тут и проявляется инерционность печи — очень большое время от появления управляющего воздействия или его прекращения до регистрации измения. ТЕ ты тены выключил а печь ещё разогревается. Ты их включил а она не сразу нагреваться начала. И Несколько часов такого дрочева в присядку заставят контроллер хоть на ардуине сделать.

А бюджетно это как с хоббийными фрезерами — для завода может и бюджетно а для зарплаты в 25К уже не очень.

Источник

Уроки гончарного дела

Добро пожаловать в мир керамики!

Блок управления муфельной печью своими руками

Очень часто обладатели самодельной печи для обжига сталкиваются с вопросом, как автоматизировать обжиг. Как вариант, можно приобрести готовый блок управления, или же можо сделать его своими руками. Об этом сегодняшний пост.

Самый главный компонент нашего блока — терморегулятор. В нашем случае — это Варта ТП703-10. Это отечественный прибор с довольно широким функционалом — в нем можно установить любое количество программ для обжига в пределах 100 шагов. Программы разделяются шагом со значением «0». (Подробнее о программировании терморегулятора можно посмотреть здесь.)

Второй компонент блока управления — это симистор с радиатором охлаждения. В нашем случае это ТС142-80. Он позволяет работать с током до 29 ампер без принудительного охлаждения. На корпус симистора подается напряжение, поэтому, нам потребуется еще текстолитовая пластина-изолятор.

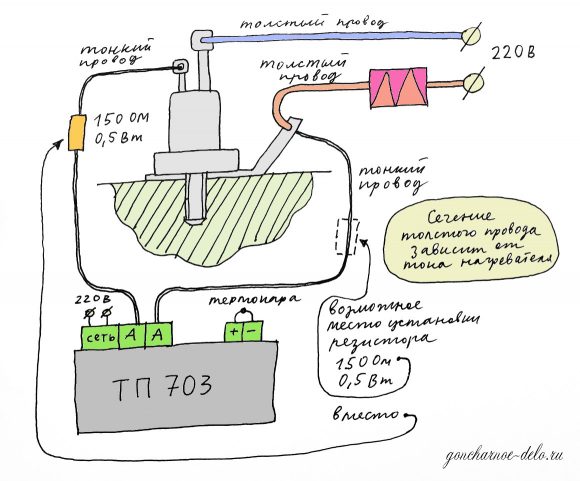

Также нам потребуется резистор на 150 Ом, 0,5 Вт, тонкий и толстый провод, винтики, гаечки для закрепления контактов. И корпус, в котором все это будет размещаться. Корпус можно взять любой, подходящий по размеру. Нам подошел обычный корпус от компьютерного блока питания.

Ниже представлена наглядная схема подключения терморегулятора Варта ТП703-10 к нагревателям печи.

Так как наша печь потребляет около 3 кВт, то сечение толстого провода достаточно взять 2,5 мм2. Если же делать этот блок универсальным — для подключения печей до 29А, то тогда нужен провод сечением 4 мм2. Резистор желательно разместить на текстолитовой пластине, к которой будет крепиться радиатор симистора.

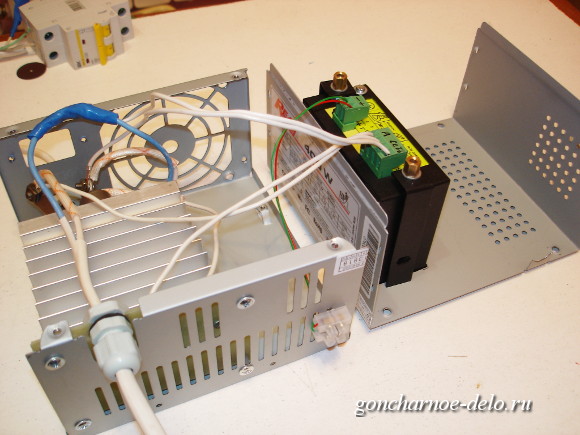

Пластина сначала крепится к радиатору с помощью саморезов, а затем закрепляется на корпусе винтами с гайками, при этом между корпусом и пластиной нужно разместить шайбы-проставки. Таким образом, мы изолируем симистор с радиатором от корпуса.

Симистор вкручивается в отверстие на радиаторе охлаждения, поверхность прилегания при этом желательно смазать термопастой.

С помощью гравера или дрели с насадкой вырезаем отверстие для размещения терморегулятора.

Закрепляем терморегулятор с помощью штатных креплений. По габаритам прибор вписывается хорошо в корпус. Единственный момент — он довольно плотно подходит к корпусу своей задней частью, где подключаются провода — это может привести к короткому замыканию. Чтобы немного увеличить зазор, нужно добавить несколько шайбочек под гайки крепления прибора.

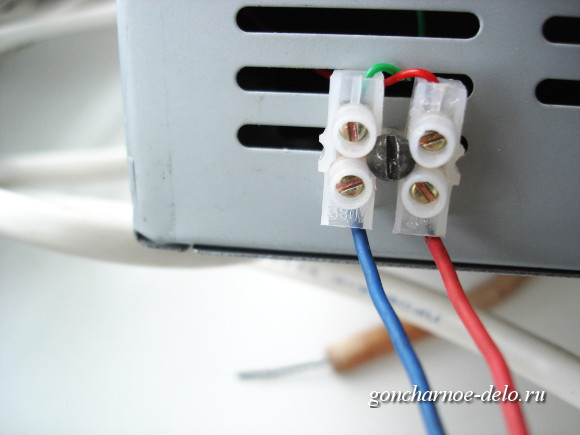

Для подключения термопары можно использовать специальные разъемы или же взять обычную электроклемму и закрепить ее винтом с гайкой на корпусе. Провода от прибора до клеммы можно использовать обычные медные, т.к. здесь нет перепада температуры.

Собираем корпус и проверяем работу нашего блока управления. Можно подключить, например, лампочку и полюбоваться на ее мигание) Если все нормально, то остается только соединить блок с печью — напрямую или с помощью силовых штепселя и розетки, и все, можно обжигать!

На этом я прощаюсь с вами, удачных вам обжигов и успехов в гончарном деле!

Источник

Электроника для муфельной печи

Начало

Началась эта затея, как обычно начинается множество подобных затей – случайно зашёл в мастерскую к знакомому, а он показал новую «игрушку» – полуразобранную муфельную печь МП-2УМ (рис.1). Печь старая, «родной» блок управления отсутствует, термопары нет, но нагреватель целый и камера в хорошем состоянии. Естественно, у хозяина вопрос – а нельзя ли приделать к ней какое-нибудь самодельное управление? Пусть простое, пусть даже с небольшой точностью поддержания температуры, но чтобы печь заработала? Хм, наверное, можно… Но сначала неплохо было бы посмотреть документацию на неё, а потом уточнить техническое задание и оценить возможности его воплощения.

Итак, первое – документация есть в сети и легко находится по запросу «МП-2УМ» (также лежит в приложении к статье). Из перечня основных характеристик следует, что питание печи однофазное 220 В, потребляемая мощность примерно 2,6 кВт, верхний порог температуры – 1000°С.

Второе – нужно собрать электронный блок, который мог бы управлять питанием нагревателя с потребляемым током 12-13 А, а также мог бы показывать заданную и реальную температуры в камере. При конструировании блока управления следует не забывать, что нормального заземления в мастерской нет и неизвестно, когда будет.

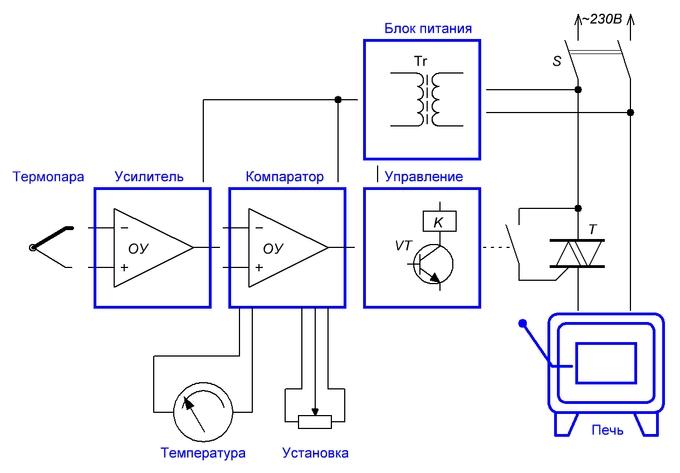

Учитывая вышеперечисленные условия и имеющуюся электронную базу, решено собирать схему, измеряющую потенциал термопары и сравнивающую его с выставленным «заданным» значением. Сравнение проводить компаратором, выходной сигнал которого будет управлять реле, которое в свою очередь будет открывать и закрывать мощный симистор, через который сетевое напряжение 220 В будет поступать на нагревательный элемент. Отказ от фазоимпульсного управления симистором связан с большими токами в нагрузке и отсутствием заземления. Решили, что если при «дискретном» управлении окажется, что температура в камере колеблется в больших пределах, то тогда переделаем схему в «фазовую». Для индикации температуры можно применить стрелочный прибор. Питание схемы – обыкновенное трансформаторное, отказ от импульсного блока питания так же обусловлен отсутствием заземления.

Самым сложным было найти термопару. В нашем городишке магазины таким не торгуют, но выручили, как обычно, радиолюбители с их желанием вечно хранить в гаражах всякое радиоэлектронное барахло. Примерно через неделю после оповещения ближайших знакомых о «термопарной потребности» позвонил один из старейших радиолюбителей города и сказал, что есть какая-то, лежащая ещё с советских времён. Но её надо будет проверить – может оказаться, что она низкотемпературная хромель-копелевая. Да, конечно проверим, спасибо, ну, а для экспериментов подойдёт любая.

Небольшой «поход в сеть» на предмет просмотра того, что уже сделано другими по этой теме, показал, что в основном по такому принципу самодельщики их и конструируют –«термопара – усилитель – компаратор – силовое управление» (рис.2). Поэтому и мы не будем оригинальными – попробуем повторить уже проверенное.

Эксперименты

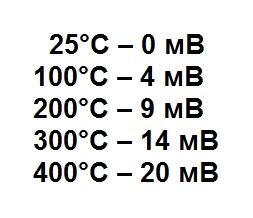

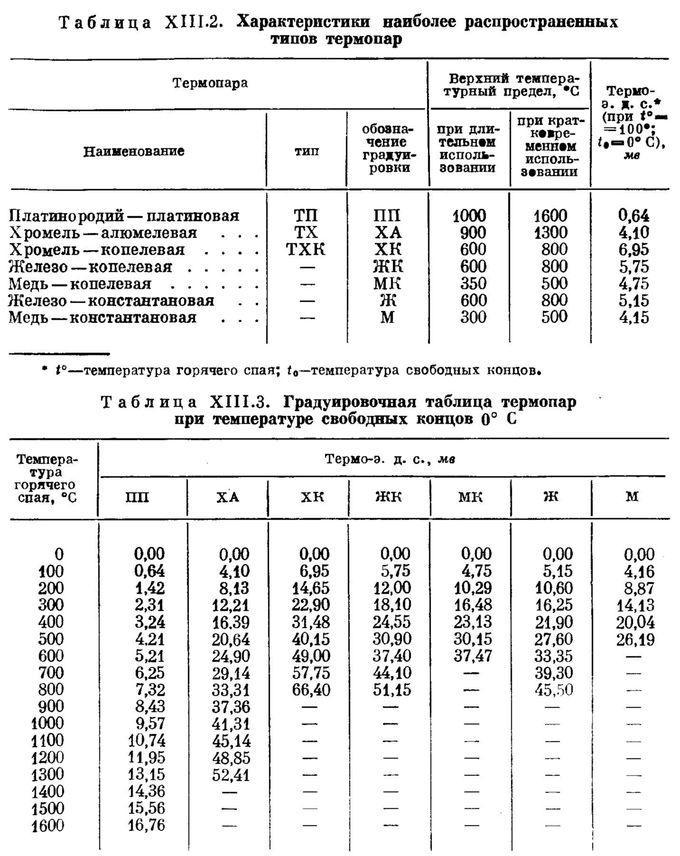

Сначала определимся с термопарой – она одна и она односпайная, поэтому в схеме компенсации изменения комнатной температуры не будет. Подключив к выводам термопары вольтметр и обдувая спай воздухом с разной температурой из термофена (рис.3), составляем таблицу потенциалов (рис.4) из которой видно, что напряжение растёт с градацией примерно в 5 мВ на каждые 100 градусов. Учитывая внешний вид проводников и сравнивая полученные показания с характеристиками разных спаев по таблицам, взятым из сети (рис.5), можно с большой вероятностью предположить, что применяемая термопара является хромель-алюмелевой (ТХА) и что её можно использовать длительное время при температуре 900-1000 °С.

После выяснения характеристик термопары экспериментируем со схемотехникой (рис.6). Схема проверялась без силовой части, в первых вариантах применялся операционный усилитель LM358, а в окончательный вариант был установлен LMV722. Он тоже двухканальный и тоже рассчитан на работу при однополярном питании (5 В), но, судя по описанию, имеет лучшую температурную стабильность. Хотя, очень может быть, что это была излишняя перестраховка, так как при применённой схемотехнике погрешность установки и поддержания заданной температуры и так достаточно велика.

Результаты

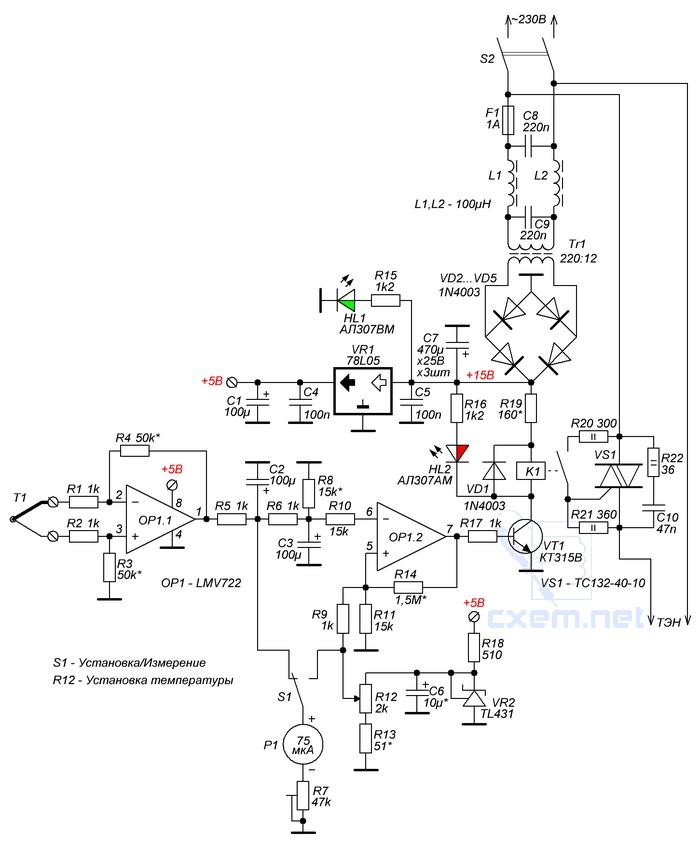

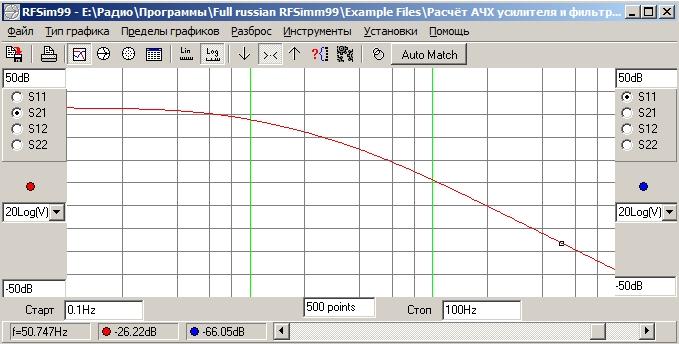

Окончательная схема, управления показана на рис.7. Здесь потенциал с выводов термопары T1 поступает на прямой и инверсный входа операционного усилителя ОР1.1, имеющего коэффициент усиления примерно 34 dB (50 раз). Затем усиленный сигнал проходит через фильтр низкой частоты R5C2R6C3, где 50-тигерцовая помеха ослабляется до уровня –26 dB от уровня, приходящего с термопары (эта цепь была предварительно симулирована в программе RFSim99, расчетный результат показан на рис.8). Далее отфильтрованное напряжение подаётся на инверсный вход операционного усилителя ОР1.2, выполняющего роль компаратора. Уровень порога срабатывания компаратора можно выбирать переменным резистором R12 (примерно от 0,1 В до 2,5 В). Максимальное значение зависит от схемы включения регулируемого стабилитрона VR2, на котором собран источник образцового напряжения.

Для того, чтобы компаратор не имел «дребезга» переключений при близких по уровню входных напряжениях, в него введена цепь положительной обратной связи – установлен высокоомный резистор R14. Это позволяет при каждом срабатывании компаратора смещать уровень образцового напряжения на несколько милливольт, что приводит к триггерному режиму и исключает «дребезг». Выходное напряжение компаратора через токоограничительный резистор R17 подаётся на базу транзистора VT1, управляющего работой реле К1, контакты которого открывают или закрывают симистор VS1, через который напряжение 220 В подаётся в нагреватель муфельной печи.

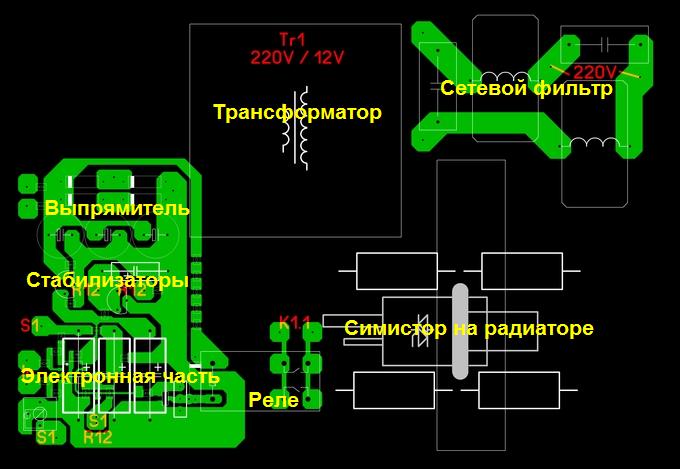

Блок питания электронной части выполнен на трансформаторе Tr1. Сетевое напряжение поступает на первичную обмотку через фильтр низкой частоты C8L1L2C9. Переменное напряжение со вторичной обмотки выпрямляется мостом на диодах VD2…VD5 и сгладившись на конденсаторе С7 на уровне около +15 В, поступает на вход микросхемы-стабилизатора VR1, с выхода которой получаем стабилизированные +5 В для питания ОР1. Для работы реле К1 берётся нестабилизированное напряжение +15 В, избыточное напряжение «гасится» на резисторе R19.

Появление напряжения в блоке питания индицируется зелёным светодиодом HL1. Режим срабатывания реле К1, а значит и процесс нагрева печи, показывает светодиод HL2 с красным цветом свечения.

Стрелочный прибор Р1 служит для индикации температуры в камере печи при левом положении кнопочного переключателя S1 и требуемой температуры при правом положении S1.

Детали и конструкция

Детали в схеме применены как обыкновенные выводные, так и рассчитанные на поверхностный монтаж. Почти все они установлены на печатной плате из одностороннего фольгированного текстолита размером 100х145 мм. На ней же закреплен трансформатор питания, элементы сетевого фильтра и радиатор с симистором. На рис.9 показан вид на плату со стороны печати (файл в формате программы Sprint-Layout находится в приложении к статье, рисунок при ЛУТ надо «зеркалить»). Вариант установки платы в корпус показан на рис. 10. Здесь же видны закрепленные на передней стенке стрелочный прибор Р1, светодиоды HL1 и HL2, кнопка S1, резистор R12 и пакетный переключатель S2.

Ферритовые кольцевые сердечники для сетевого фильтра взяты из старого блока питания компьютера и затем обмотаны до заполнения проводом в изоляции. Можно использовать дроссели и другого типа, но тогда потребуется внести необходимую правку в печатную плату.

Уже перед самой установкой блока управления на печь, в разрыв одного из проводников, идущих от фильтра к трансформатору был впаян обрывной резистор. Его цель не столько защищать БП, сколько понизить добротность резонансного контура, получающегося при шунтировании первичной обмотки трансформатора конденсатором С9.

Предохранитель F1 впаян на вводе 220 В в плату (установлен вертикально).

Трансформатор питания подойдёт любой, мощностью более 3…5 Вт и с напряжением на вторичной обмотке в пределах 10…17 В. Можно и с меньшим, то тогда потребуется установка реле на более низкое рабочее напряжение срабатывания (например, пятивольтовое).

Операционный усилитель ОР1 можно заменить на LM358, транзистор VT1 на близкий по параметрам, имеющий статический коэффициент передачи тока более 50 и рабочий ток коллектора более 50…100 мА (КТ3102, КТ3117). На печатной плате разведено место и для установки транзистора в smd исполнении (ВС817, ВС846, ВС847).

Резисторы R3 и R4 сопротивлением 50 кОм — это 4 резистора номиналом 100 кОм, по два «в параллель».

R15 и R16 припаяны к выводам светодиодов HL1, HL2.

Реле К1 – OSA-SS-212DM5. Резистор R19 набран из нескольких последовательно включенных для того, чтобы не перегревался.

Переменный резистор R12 – RK-1111N.

Кнопочный переключатель S1 – КМ1-I. Пакетный выключатель S2 – ПВ 3-16 (исполнение 1) или подобный из серии ПВ или ПП под нужное количество полюсов.

Симистор VS1 – ТС132-40-10 или другой из серий ТС122…142, подходящий по току и напряжению. Элементы R20, R21, R22 и C10 распаяны навесным монтажом на выводах симистора. Радиатор взят из старого компьютерного блока питания.

В качестве стрелочного электроизмерительного прибора Р1 подойдёт любой подходящего размера и с чувствительностью до 1 мА.

Проводники, идущие от термопары к блоку управления сделаны максимально короткими и выполнены в виде симметричной четырёхпроводной линии (как описано здесь ).

Силовой вводной кабель имеет сечение жил около 1,5 кв.мм.

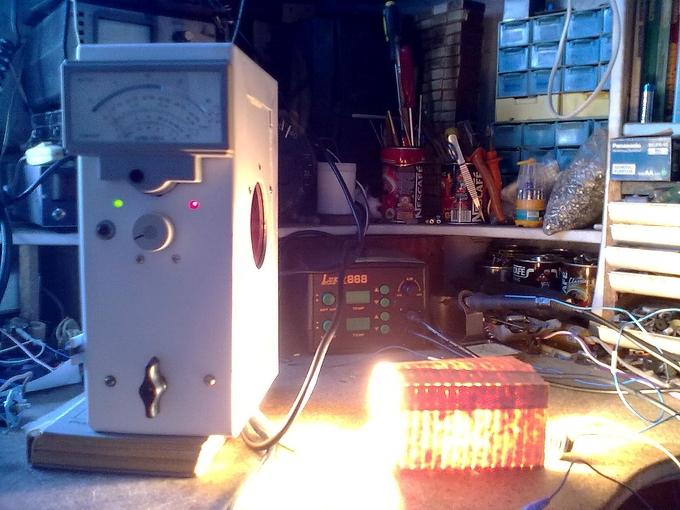

Наладка и настройка

Отлаживать схему лучше поэтапно. Т.е. запаять элементы выпрямителя со стабилизаторами напряжения – проверить напряжения. Спаять электронную часть, подключить термопару – проверить пороги срабатывания реле (на этом этапе понадобится или какой-то нагревательный элемент, подключенный к внешнему дополнительному блоку питания (рис.11), или хотя бы свеча или зажигалка). Затем распаять всю силовую часть и, подключив нагрузку (например, электрическую лампочку (рис.12 и рис.13)) убедиться, что блок управления поддерживает выставленную температуру, включая и выключая лампочку.

Настройка может понадобиться только в усилительной части – здесь главное, чтобы напряжение на выходе ОР1.1 при максимальном нагреве термопары не превышало уровня 2,5 В. Поэтому если выходное напряжение велико – то его следует понизить изменением коэффициента усиления каскада (уменьшив сопротивление резисторов R3 и R4). Если же используется термопара с малым выходным значением ЭДС и напряжение на выходе ОР1.1 получается небольшим – то в этом случае нужно увеличить коэффициент усиления каскада.

Номинал подстроечного резистора R7 зависит от чувствительности применяемого прибора Р1.

Можно собрать вариант блока управления без индикации напряжения и, соответственно, без режима предварительной установки нужного температурного порога – т.е. удалить из схемы S1, Р1 и R7 и тогда для выбора температуры следует сделать риску на ручке резистора R12 и на корпусе блока нарисовать шкалу с температурными отметками.

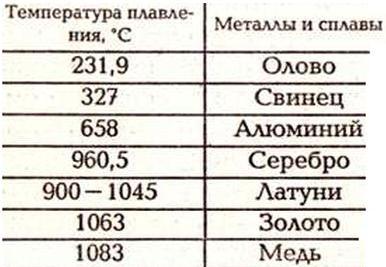

Провести калибровку шкалы несложно – на нижних пределах это можно сделать с помощью термофена паяльника (но нужно как можно больше прогревать термопару, чтобы её длинные и относительно холодные выводы не остужали место термоспая). А более высокие температуры можно определить по плавлению разных металлов в камере печи (рис.14) – процесс это относительно долгий, так как требуется изменять установки малым шагом и давать печи достаточное время для прогрева.

Фото, показанное на рис. 15, сделано при первых включениях в мастерской. Температурная калибровка ещё не была сделана, поэтому шкала прибор чистая – в дальнейшем на ней появится множество разноцветных меток, нанесённых маркером прямо на стекло.

Через некоторое время владелец печи позвонил и пожаловался на то, что перестал загораться красный светодиод. При проверке оказалось, что он вышел из строя. Скорее всего, это произошло из-за того, что при последнем включении проверялись возможности печи и камера, со слов владельца, нагревалась до белого цвета. Светодиод заменили, блок управления переносить не стали – во-первых, может быть, дело было и не в перегреве блока управления, а во-вторых, больше таких экстремальных режимов не будет, так как нужды в таких температурах нет.

Андрей Гольцов, r9o-11, г. Искитим, лето 2017

Источник