- Как сделать самому классную портативную акустику?

- Содержание

- Выбор концепции и дизайна акустики

- Выбор типа корпуса

- Подбор динамиков и акустического оформления

- Подбор усилителя

- Подбор источника сигнала

- Выбор аккумулятора

- Сборка изделия

- Заключение

- Удивлению нет предела! Насколько просто можно изготовить электростатический динамик или колонку.

- radimich_ru

- много про телеком, немного про всё остальное

- записки инженера электросвязи 2 категории

Как сделать самому классную портативную акустику?

А зачем делать самому? Все же продаётся! — Спросите Вы меня.

Во-первых, это реализация своего творческого потенциала. Сделать собственный проект это занимательно, интересно и позволяет унять желание сделать что-то своими руками.

Во-вторых, крупноблочный DIY проект это не очень сложно, но позволяет получить изделие с уникальными характеристиками и авторским дизайном.

И, наконец, DIY проект портативной акустики может стать необычным, но полезным подарком.

Я сделал более двух десятков различных типов колонок, хочу поделится своим опытом.

Содержание

Пройдемся по каждому этапу изготовления DIY портативной акустики.

Выбор концепции и дизайна акустики

Сначала надо определится с размерным классом будущего изделия. Условно разделим портативную акустику на три класса: микро, мини и макси.

Микро — портативная акустика ближнего поля, формата небольшого радиоприемника. Такую даже можно сделать моно, все равно размер не даст получить нормальный стереозвук.

Мини — типовой формат, китайские покупные колонки как раз такого размера. Там обычно пара динамиков и пассивный излучатель.

И, наконец-то, макси формат. Размер на грани портативного. Для вечеринок большой компанией. Формат аудио чаще всего 2.1 (стерео с отдельным низкочастотным каналом).

Дизайн вещь индивидуальная! Тут есть место полету фантазии. Совет: необходим эскиз/чертеж/трехмерная модель будущего изделия, что бы прикинуть компоновку узлов и не ошибиться в размерах.

Выбор типа корпуса

Пожалуй, самая видовая и занимательная часть акустики — это корпус.

Рассмотрим несколько «рецептов» изготовления корпуса для DIY портативной акустики.

- Фанера

- Готовые «доноры»

- Корпуса для РЭА

- Профили

- 3D печать и формовка

Фанера

Самый простой в обработке и легкодоступный материал — фанера. Как вариант: деревянный массив, ДСП или МДФ.

Минусы — это тяжесть и дополнительные работы по влагостойкости.

Кроме фанеры можно использовать текстолит (клеить эпоксидкой) и картон. Последний неплохо пропитать горячим лаком.

Вот мои поделки — под ретро радио из стеклотектолита и вариант корпуса из пропитанной картонной трубы:

Готовые «доноры»

Донором для портативной акустики может служить:

- Чемоданы

- Ящики для инструмента

- Канистры

- Аптечки

- Кашпо

- Кейсы от коньяка

- И экзотические варианты, например, патронный ящик от пулемёта.

Рассмотрим как реализовывали это различные авторы:

Корпуса для РЭА

Можно использовать корпуса для РЭА. Это удобно: широкий выбор размеров, доступность. Корпуса чаще всего герметичные (с резиновым уплотнением).

Корпуса для РЭА есть пластиковые (чаще), алюминиевые (дороже) и комбинированные.

Пластиковые корпуса очень легко обрабатывать «на коленке». Нужен гравер, перьевое сверло, напильник.

При приложении рук получается вполне нарядно:

С алюминием, конечно, чуть сложнее, но не забываем при обработке добавлять смазку, хотя бы банальный WD-40.

Из алюминиевых корпусов мне очень понравился такой с торцевыми пластиковыми крышками (я купил):

Профили

В строительных супермаркетах сейчас продают много различных замкнутых профилей, как пластиковых для вентиляции и канализации, так и алюминиевых. Из них коже можно сделать корпус колонки, главное придумать и обыграть как сделать герметичные торцы.

Пластиковые корпуса нужно усиливать ребрами жесткости.

Вот мой мой пример корпуса из профиля:

3D печать и формовка

Повальное распространение 3D принтеров, печатающих пластиком, серьезно упростило жизнь самодельщикам. Теперь небольшие корпуса или элементы конструктива можно печатать из пластика. Без проблем можно реализовать сложные формы, вроде, лабиринтов.

Формовка — подразумевает собой классический приём: каркас, стеклоткань и эпоксидная смола. На финише шпатлёвка, шлифовка и окраска. Таким образом можно получить корпус весьма замысловатой формы.

Подбор динамиков и акустического оформления

Помните про размерный класс? Так вот, и динамики можно соотнести так же.

- Микро — размер 3″ Там уже может быть использованы и две полосы, а так же сабвуферный басовый канал.

Для размера «мини» и «макси» желательно измерить параметры Тиля — Смолла для точного расчета объема и выбора акустического оформления. Я использую ПО bassbox 6 pro. Это позволит получить максимальную отдачу динамика на низких частотах.

Основные акустические оформления для портативной акустики:

- Закрытый ящик. Самый простой вариант, меньше риск ошибиться.

- Фазоинвертор. Тяжело настраивать без параметров динамика. В маленьких корпусах тяжело реализуем.

- Пассивный излучатель. Самый распространенный в портативных решениях вариант. Площадь излучателя должна быть больше или примерно равна площади динамика, а настройку рабочей частоты можно подкорректировать добавочной массой.

Но все это тема сложная и требующая отдельной статьи. Для портативной акустики можно опираться на данные производителя и от них выбирать объем оформления. А тип оформления рекомендую использовать пассивный излучатель, на нем сейчас 99% такой акустики и сделано.

Пожелания к динамикам для портативной акустики:

- Желательно неодимовый магнит (мощнее, компактнее, эффективнее)

- Желательно диффузор с защитой от влажности (пластик, полимер)

- Резиновый широкий подвес (прочнее, долговечнее, больше ход динамика, глубже бас)

- Лучше брать динамики 4 Ом, чем 8, так как усилитель выдаст на такую нагрузку больше мощности

Для защиты от внешних воздействий рекомендуется использовать защитные сетки (грили). Продаются они на Алиэкспресс любых размеров, состоят из пластикового фланца и мелкоячеистой металлической сетки.

Подборка предпочтительных моделей динамиков приведена в конце статьи.

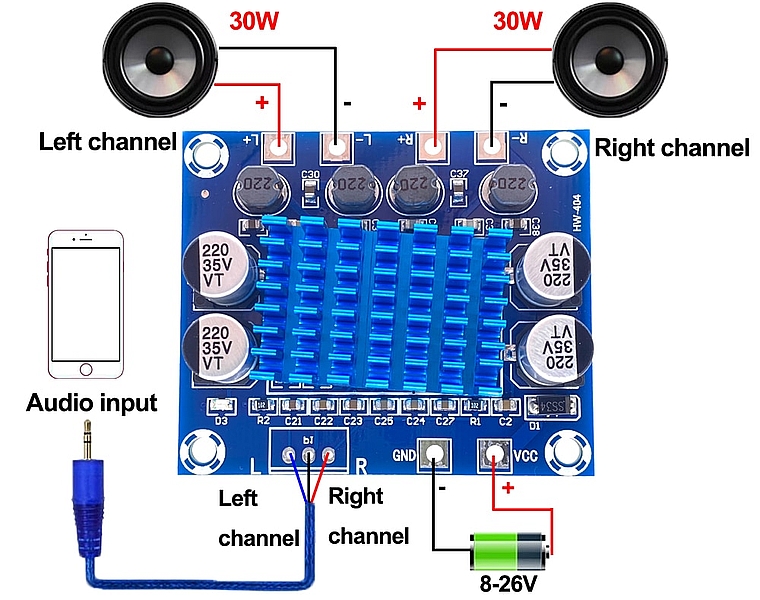

Подбор усилителя

Основные пожелания к усилителю мощности в портативную акустику:

- Высокий КПД, малое потребление от батареи (а это class D)

- Компактный размер

- Однополярное питание под аккумуляторы

- Запас по искажениям и мощности

- Способность работать в замкнутом пространстве без массивных радиаторов

Не малое значение в выборе имеет напряжение аккумулятора модели, от него и смотрим усилитель с максимальной эффективностью. В компактном устройстве надо стремится к максимальной отдаче и энергоэффективности.

Соответственно для размерных классов напряжения для питания усилителя:

Подборка предпочтительных моделей плат усилителей приведена в конце статьи.

Подбор источника сигнала

Тут нужно отталкиваться от своих предпочтений и что будет наиболее востребовано.

Просто линейный вход на усилитель, если нужно проводное подключение. Если источником будет только смартфон/планшет по Bluetooth или WiFi, то плата приемника беспроводного сигнала.

Если нужна универсальность (Bluetooth/FM радио/USB/карта SD и пульт ДУ) — то лучше выбрать mp3-модуль с нужным функционалом и подходящего размера.

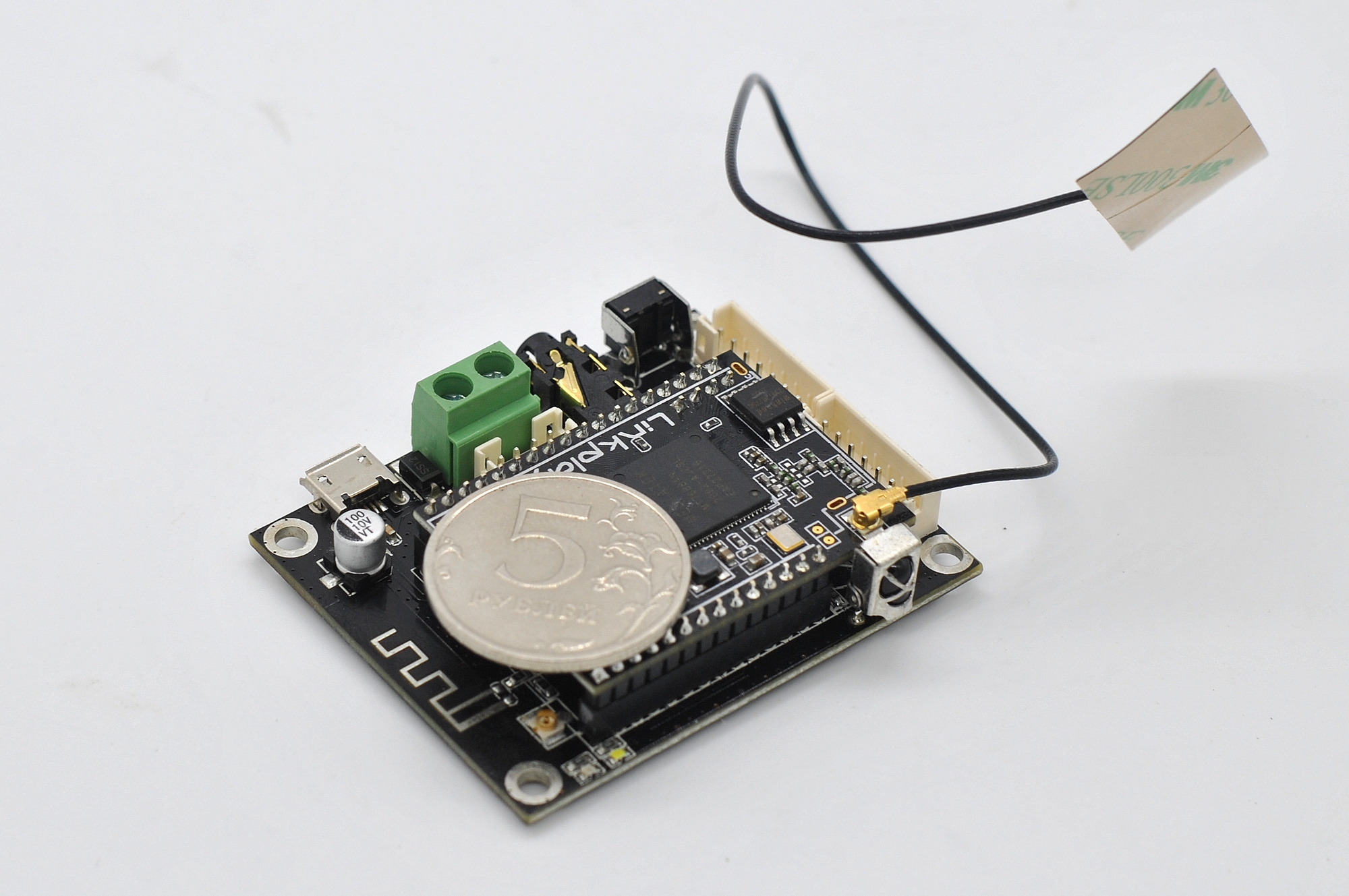

Есть еще интересный современный вариант источника от Arylic — Up2Stream Mini V3 плата с поддержкой стриминговых сервисов и интернет радио. Входы: WiFi, Bluetooth 5.0 и линейный вход. Питание 5 В, размеры 55х45х12 мм. Управляется с мобильного приложения.

Рекомендую для крупных проектов использовать толковый MP3/FLAC-модуль TDM 157. Я делал на него подробный обзор.

Подборка остальных предпочтительных mp3-модулей приведена в конце статьи.

Выбор аккумулятора

Для носимой техники предпочтительнее литиевые аккумуляторы, чаще всего в форм-факторе цилиндров или плоских пакетов.

У многих есть в использовании аккумуляторы популярного формата 18650, можно их и применить.

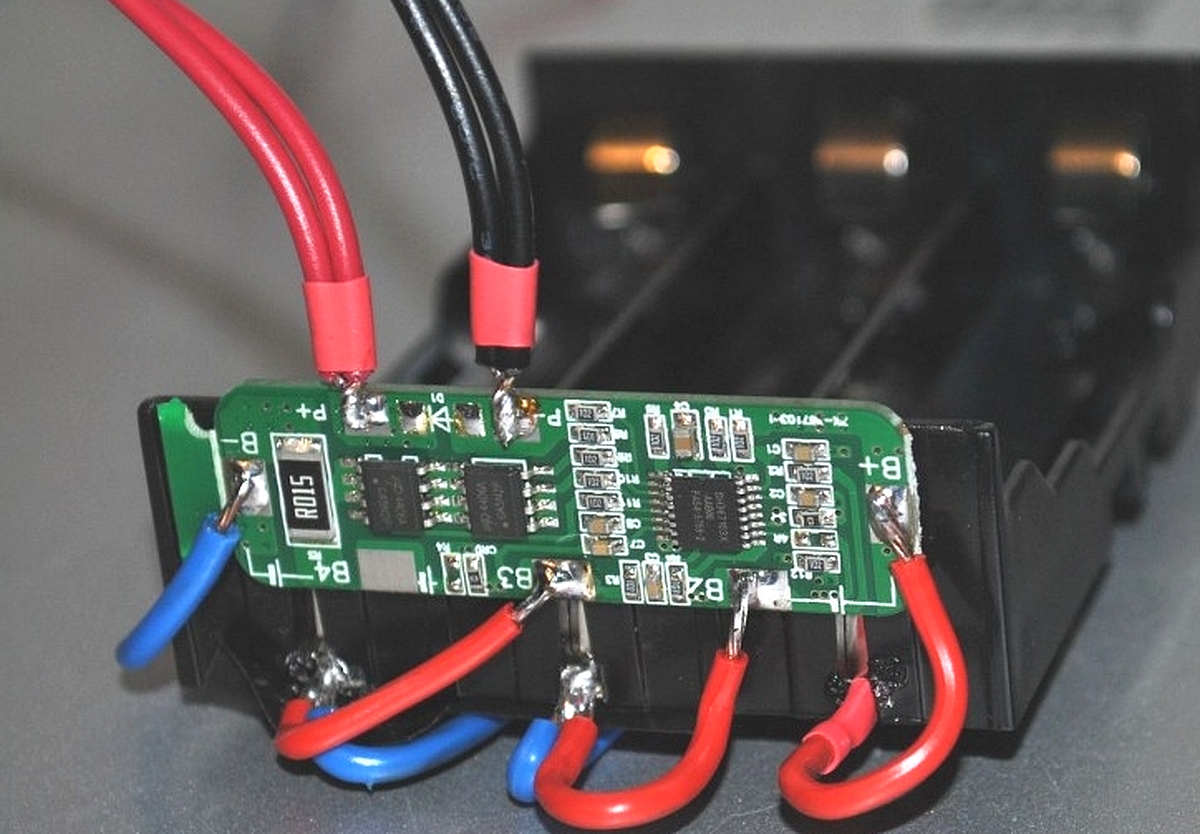

Помимо аккумуляторов нужна плата зарядки, защиты и балансировки и желательно кейс (холдер) или рамки для набора нужной батареи.

Для крупных колонок зарядное устройство можно разместить внутри, а для зарядки использовать сетевой кабель.

Для морозостойкого исполнения бумбокса можно применить аккумуляторы формата LiFePO4.

Сборка изделия

Советы для финальной сборки портативной акустики:

- Корпус акустики должен быть герметичен, щелей и лишних отверстий быть не должно.

- В большом корпусе лучше разделить левый канал от правого перегородкой.

- Динамики нужно стараться поставить дальше друг от друга.

- Разборная конструкция практичнее склеенной.

- Ручка или петелька для переноски добавят удобства использования.

- Пайка проводов лучше чем скрутка, разъемы практичнее.

И еще важный момент, для развязки земляной петли (фона) при питании от одного аккумулятора и источника и усилителя, нужно запитать источник сигнала через преобразователь B1212. Это компактный DC-DC преобразователь 12 В, с гальванической развязкой и выходной мощностью 1 Вт. Фона гарантированно не будет.

Можно добавить «красоты» изделию:

- Часы

- Кнопку с подсветкой

- Кольцевую RGB подсветку

- Светодиодный фонарик

- Стрелочный или цифровой индикатор уровня

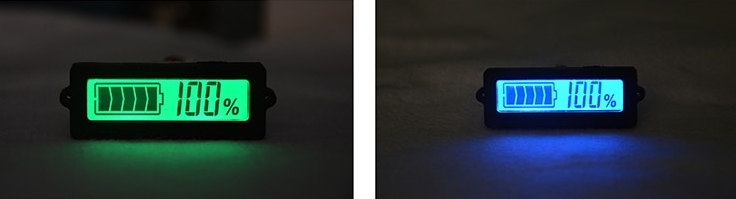

Для наглядности и контроля батареи рекомендую поставить индикатор заряда аккумуляторов:

Если что-то не вместилось при компоновке, всегда можно навесить доп. оборудование в отдельном кейсе снаружи конструкции:

Заключение

Нельзя объять необъятное ©

В комментариях предлагайте свои идеи и делитесь своими конструкциями портативных колонок.

Спасибо за внимание. Творческих успехов и удачных конструкций!

Источник

Удивлению нет предела! Насколько просто можно изготовить электростатический динамик или колонку.

Электростатические системы стоят особняком в силу их не большой распространённости, высокой стоимости, а также уникальных характеристик. Те, кто слышал электростатическую акустику, знают о том, что точность передачи звука в подобных системах существенно выше, чем у большинства АС других типов.

Электростатические излучатели — идеальны во всем диапазоне частот, от десятков герц до мегагерц, и имеют практически нулевые гармонические (THD менее 0.01) и интермодуляционные искажения, а также идеальный импульсный отклик, и при наличии материалов, собираются на коленке за один день. недостатки: емкостной характер статиков как нагрузки усилителя усложняет задачу схемотехника, очень острая направленость статика на ВЧ, требует применения особых мер для расширения.

В простейшем варианте электростатический динамик состоит из двух параллельных обкладок относительно больших размеров, находящихся близко друг к другу.

Первая из них представляет собой подвижную металлическую мембрану, а вторая — закрепленную жесткую пластину. Последняя снабжена перфорацией для пропускания воздушных потоков.

Как собрать электростатический громкоговоритель в домашних условиях .Что для этого необходимо знать . Какие технологии применить в домашних условиях — Просто посмотрите ролик!

Скажу лишь одно — У меня это получилось! получится и у вас, а ругаться и гадить в комментариях будут одни и те-же лица непонятной наружности =)

Источник

radimich_ru

radimich_ru

много про телеком, немного про всё остальное

записки инженера электросвязи 2 категории

Один из уличных репродукторов размещался на здании дома 54/3 на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы (тогда носивших названия проспект 25 Октября и улица Пролеткульта), он часто попадал в кадры военной хроники. В 2002 году на историческом месте был установлен памятный знак блокадному репродуктору, посвящённый труженикам ленинградского военного радиоэфира и подвигу ленинградцев. Проект создания памятного знака был предложен студентом исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета К. Страховым. Открыт 8 мая 2002 г. Архитектор: А. П. Чернов

По словам автора проекта, внука и правнука блокадников, идея памятника репродуктору пришла к нему ещё в школьные годы, но воплотить её удалось не сразу. В воплощении принял участие М. Г. Зегер, хранитель Музея истории Ленинградского — Петербургского радио, в годы блокады работавший радиоинженером на Ленинградском радио.

«Нигде радио не значило так много, как в нашем городе в дни войны.»

Ольга Берггольц

(источник: Книга памяти Великой войны Автор: Седельников Алексей — 15.04.2011)

Памятный знак представляет собой композицию, состоящую из рупорного репродуктора военного образца и мемориальной доски. Громкоговоритель укреплён на углу здания со стороны Малой Садовой, раструб рупора обращён на Невский проспект.

(источник: Книга памяти Великой войны Автор: Седельников Алексей — 15.04.2011)

Ниже угловая мемориальная доска: со стороны Невского — металлическая пластина с фотографией, запечатлевшей жителей Ленинграда у репродуктора в июне 1941 года.

(источник: Книга памяти Великой войны Автор: Седельников Алексей — 15.04.2011)

Вот эта историческая фотография. Фотоснимок, сделанный на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой улицы летом 1941 года, и ставший одним из элементов современного памятника, запечатлел ленинградцев, слушающих рупорную радиопередачу в первые дни войны.

Ленинградцы у репродуктора на углу проспекта 25-го Октября и улицы Пролеткульта

Со стороны Малой Садовой — железный репродуктор, от которого расходятся круги радиоволн, слева на камне выбита надпись:

«Здесь, у репродукторов,

в дни героической обороны

Ленинграда 1941—1944 годов

жители блокадного города

слушали сообщения

о событиях на фронте»

(источник: Книга памяти Великой войны Автор: Седельников Алексей — 15.04.2011)

Внешне повторяющий советскую модель громкоговоритель оборудован современной начинкой, собранной студентами радиофизического факультета Политехнического университета.

(источник: Книга памяти Великой войны Автор: Седельников Алексей — 15.04.2011)

Рупорный репродуктор соединён беспроводной связью с размещённым рядом современным громкоговорителем, что даёт возможность вести радиотрансляцию.

(источник: Книга памяти Великой войны Автор: Седельников Алексей — 15.04.2011)

Открытие памятника состоялось 8 мая 2002 года, на торжественной церемонии из репродуктора звучала редкая блокадная запись голоса Ольги Берггольц.

Мемориальный знак блокадному репродуктору входит в Маршрут памяти, внесён в «Книгу памяти Великой войны».

В дни годовщин Победы у мемориального знака проходят акции памяти, из репродуктора звучат блокадные записи

В годы блокады радио играло в жизни города особую роль — оно не только поддерживало связь осаждённого Ленинграда с остальной страной, но и организовывало повседневную жизнь ленинградцев.

Транслировались сообщения Совинформбюро, передачи «Слушай, фронт! Говорит Москва», звучали радиовыпуски газет, музыка и поэзия, передавались ленинградская хроника событий, новости культуры и искусства, зачитываемые по радио фронтовые письма заменяли не работавшую почту.

Ленинградское радио передавало сигналы воздушной тревоги и «отбоя», оповещения об артобстрелах, изменениях норм продуктов, инструкции о поведении при тревоге, противопожарной обороне, разведении огородов в городских скверах. В перерывах между передачами звучал метроном, определявший обстановку в городе: «Если радиопульс нормальный — 60 ударов в минуту — в городе всё спокойно, если учащённый — бомбёжка или артобстрел».

Ленинградцы у репродуктора на углу проспекта 25-го Октября и улицы Пролеткульта

Этот ленинградский метроном, отсчитывающий минуты бомбежек и обстрелов, стал символом блокадного города.Блокадное радио обслуживали люди, которые наравне со всеми горожанами изнемогали от голода и холода. Потери среди них составили 115 человек.

В первые месяцы блокады на улицах города было установлено 1500 громкоговорителей. За 30 блокадных месяцев 649 раз на улицах раздавались сигналы воздушной тревоги, 3091 раз звучали предупреждения о начинающихся артобстрелах. А 9 мая горожане услышали о Великой Победе.

Ленинградская студия радиовещания была создана в 1924 году, тогда же на улицах и проспектах установили рупорные громкоговорители, радовавшие горожан новостями, радиоспектаклями, концертами, передачами для детей.

Особую роль Радиокомитету — он находился в нескольких десятках метров от памятного знака — и городской радиотрансляционной сети выпало сыграть в военные годы. Ежедневно репродукторы передавали сводки Совинформбюро, блокадную хронику, радиовыпуски газет, материалы фронтовых корреспондентов. Изо дня в день радио поддерживало боевой дух ленинградцев, защитников города-героя, вселяло в них уверенность в грядущей победе.

В документальной «Балладе о репродукторе» писатель Ю. Л. Алянский вспоминал:

«Особую службу несли уличные динамики. Они были укреплены с таким расчётом, чтобы прохожий непрерывно находился в зоне их звучания: один динамик «провожал» пешехода, другой тут же «встречал» его. Так вели они ленинградцев тяжкими блокадными маршрутами улиц. Во время обстрелов динамики сейчас же переходили в распоряжение МПВО, предупреждали людей об опасности и спасли сотни человеческих жизней. Радио стало неотъемлемой частью жизни — как кусочек хлеба, стакан кипятку, вязанка дров.»

Именно из этих громкоговорителей всю осадную пору звучал голос «блокадной музы» Ольги Берггольц.

В военные годы репродукторы становилось средством массовой информации: около них собирались люди, чтобы узнать последние известия с фронта. По мнению специалистов, система оповещения в советских городах, созданная в предвоенный период, была очень эффективной: многие страны Европы такой системы не имели и не имеют до сих пор. Недаром и после войны восстановлению системы оповещения и развитию существующих сетей проводного вещания (радиофикации) придавалось очень большое значение, и до сих пор они остаётся основой системы оповещения в городах.

Советское информационное бюро (Совинформбюро, СИБ) было создано на третий день войны — 24 июня 1941 года — на основе постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) с целью «. освещать в печати и по радио международные события, военные действия на фронтах и жизнь страны».

Каждый день миллионы людей замирали у радиоприемников при словах Юрия Левитана «От Советского информбюро…» Всего за годы войны прозвучало более двух тысяч фронтовых сводок.

Об идее рассказывает автор (из статьи «История обретает голос»)

— Кирилл, как и когда родилась идея?

— Историей блокадного Ленинграда я занимаюсь довольно давно, ещё в Городском Дворце творчества юных писал документальные исследования; с работой о ленинградских школах военно-музыкантских воспитанников стал лауреатом Всероссийской олимпиады по краеведению в Москве.

С начала 2000 г. я готовил новое исследование — о фронтовых концертных бригадах. Был собран немалый архивный материал. И вот, перебирая пожелтевшие фотографии, запечатлевшие жизнь блокадного города, я натолкнулся на интересный снимок — в кадре почти два десятка людей напряженно слушают уличную радиотрансляцию. Подпись гласила: «22 июня 1941года, полдень». Место съёмки узнать было несложно — в качестве фона — колоннада Публичной библиотеки и Гостиный двор, ещё украшенный массивным куполом. Радиорепродуктор, один из многих сотен, был установлен на доме № 3/54 по Малой Садовой улице (тогда — угол проспекта 25-го Октября и улицы Пролеткульта). Мимо этого места я проходил ежедневно — из гимназии на площади Искусств в Аничков дворец. И на следующий день решил внимательно осмотреть историческое место. Но обнаружил лишь два безликих репродуктора современной модели. Вокруг царила обычная суета, на репродукторы никто не обращал ни малейшего внимания.

Меня захватила идея, что тот самый блокадный репродуктор нужно во что бы то ни стало возродить. Это ведь не только новый памятник, новая краска, но и композиционный, идейный центр, не менее значительный, чем известная надпись «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Проект имел тогда особую ценность. Шёл март 2000 года, приближалось 55-летие Победы. Мне казалось, что возвращение репродуктора могло бы стать достойным подарком к юбилею.

— Почему именно репродуктор, в чем его значение для нашего города?

— Роль подобных репродукторов в истории города в полном смысле слова была выдающаяся. Это символ военной эпохи, вызывающий прямые ассоциации с тем временем. Нередко репродуктор становился единственным окошком в мир: радио приносило людям известия о трагедиях и успехах. День за днём радио поддерживало боевой дух ленинградцев, вселяло уверенность в Победе. Например, в годы войны в Ленинграде была замечательная традиция: фронтовые корреспонденты записывали и выпускали в эфир беседы с воинами-ленинградцами, и горожане, затаив дыхание, ожидали этих передач в надежде услышать голоса родных, близких людей. Стоит вспомнить, что через рупорные громкоговорители транслировались и сигналы опасности. 649 раз на городских улицах раздавалась сирена воздушной тревоги, 3091 раз звучали предупреждения об артобстрелах, а в перерывах между ними отсчитывал мгновения блокадный метроном.

— Это, конечно, интересно, но что мог сделать для воплощения подобной идеи обычный петербургский десятиклассник ?

— Откровенно говоря, я не знал, с чего начать. Во-первых, решил, что идеей надо поделиться. Знаете, как это бывает? Идея буквально подчиняет себе все чувства и мысли, до тех пор пока не найдет выхода. Для того чтобы избавиться от тяжкого груза, написал письма главному художнику города (есть и такая должность), директору Петербургского радио и главе Центрального района. Послания получились пространные, но вполне обоснованные. В общем, написал и забыл на время.

— И что, дело сдвинулось с мертвой точки?

— Тогда я был уверен, что письмо — максимум моих возможностей, и если идея понравится, воплощение последует само собой. Всё оказалось не так просто, хотя первые отклики обнадёживали. В одном из журналов вышло интервью главного художника Петербурга Ивана Григорьевича Уралова. Он горячо поддержал проект и порадовался, что предложил его именно школьник. А спустя некоторое время подоспели и ответы на мои письма. Писали примерно так: «проект очень интересный, но будет логично, если Вы, как автор, составите чертежи, найдете документы, определите источники финансирования…» — в общем, займетесь проектом сами. Утверждение, что дело идет хорошо, только если делаешь его сам, на мой взгляд, вполне справедливо. Но такого развития событий я всё-таки не ожидал.

— Большинство людей, попавших в такую ситуацию, бросили бы это дело.

— Многие мои ровесники мечтают о самостоятельности, но говорят, что у молодого человека нет возможностей предлагать и реализовывать серьёзные проекты. Неправда это. Нужно только желание и немного настойчивости. Я свою идею не бросил, а отправился на Английскую набережную, в Музей истории города. Да, там на меня посмотрели с удивлением, и не более. В Центральном музее связи имени А.С.Попова на Почтамтской идею горячо поддержали. Но и помочь не смогли ничем, разве что предложили оплатить копию репродуктора для коллекции, когда модель будет готова.

Дальше — музеи, хранилища, архивные фонды… Мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, что в Соляном переулке, едва не стал победной остановкой в этой исторической круговерти. В центре экспозиционного зала красовались два (!) заветных громкоговорителя. Я зачарованно ходил вокруг, разглядывая их со всех сторон, и, видимо, радость моя была столь безмерна, что вызвала настороженное внимание смотрителей. Но счастье было недолгим — директор музея разочаровал меня, сообщив, что выставленные репродукторы — всего лишь кинореквизит, изготовленный в бутафорской «Ленфильма». Стало ясно, что к юбилею Победы открыть памятник не удастся.

— Неужели никто так и не предложил реальной помощи?

— Я решил искать единомышленников не только среди чиновников, но — прежде всего — среди простых горожан. Маленькая заметка вышла в родных для меня «Пяти углах». Затем газета «Телевидение. Радио», классическая петербургская программа передач, опубликовала мою статью о работе радио в годы войны, в конце которой вновь упоминалась идея восстановить блокадный репродуктор как символ тех героических лет.

После выхода этой статьи мне позвонил старейший сотрудник Ленинградского радио М.Г.Зегер. Михаил Григорьевич очень интеллигентно раскритиковал мою фразу «Современные репродукторы, вопреки назначению своему, молчат» (в таком виде она и была опубликована). «Городские репродукторы сегодня находятся в ведении служб гражданской обороны, — заметил он, — и если рупоры и заработают, то только в случае опасности». Несмотря на то что знакомство наше началось с не самой приятной для меня беседы, очень скоро мы подружились и плодотворно работали вместе.

Михаил Григорьевич Зегер — личность легендарная. 27 января 1944 года он вел прямую радиотрансляцию и, главное, запись салюта в честь снятия блокады Ленинграда. Тогда ему было всего лишь 16 лет. Как радиоинженер он обеспечивал выступления Жукова, Говорова, Берггольц, а многие годы спустя М.Г.Зегер стал бережным хранителем Музея истории Ленинградского — Петербургского радио.

Однако в начале 2000 года Михаил Григорьевич ещё не знал, что его вновь ожидают трудные времена. Дирекция ТРК «Петербург», надеясь на лёгкую выгоду, начала сдавать в аренду помещения Дома радио на Итальянской. Одним из первых выбор пал на расположенную в подвале здания резервную студию, созданную в годы блокады. Здесь решили разместить кухню для соседнего китайского ресторана. На очереди под аренду стояло просторное помещение радиомузея, при этом судьба уникальных экспонатов, в том числе редчайших записей голосов Толстого или, скажем, Есенина, оставалась весьма туманной.

Зегер включился в борьбу: написал полное горечи письмо, а видя, что и это не помогает, пошел на крайние меры: пригласил в Дом радио фотокорреспондентов, заснявших варварское разрушение студии. Такого демарша руководители ТРК «Петербург» допустить не могли, и у старейшего работника радио прилюдно отняли пропуск, запретив входить в здание, где Зегер прослужил всю жизнь. Михаил Григорьевич не вынес травли и скончался от сердечного приступа в самый разгар конфликта. Но исторические помещения ему всё же удалось спасти.

— Самоотверженности и целеустремленности этого человека можно только учиться.

— Да. Пример Михаила Григорьевича в дальнейшем заставлял меня действовать решительно и твёрдо. Остаток 2000 и весь 2001 год продолжались совещания в администрации Центрального района. Здесь происходили «обмены мнениями», в который раз «принимали к сведению информацию о возможности установки репродуктора». На деле же всё заканчивалось ничем. Нужно было искать чертежи, мастеров, которые бы согласились исполнить проект, спонсоров, наконец… Но заниматься этим мало кто хотел, и обсуждение, в основном, строилось вокруг места установки памятного знака. На смену исторически обоснованному выбору дома № 3/54 по Малой Садовой неожиданно пришёл Дом радио, где подобного репродуктора не было и в помине. Впрочем, причины такой метаморфозы вполне прозаичны — оберегались установленные на доме 3/54 рекламные вывески. Вязкость ежемесячных совещаний всё чётче демонстрировала, что проект потихоньку умирает.

— Однако открытие все-таки состоялось?!

— В январе 2002 года всё пришлось начинать почти сначала. Письмо главе Центрального района В.С.Антонову о необходимости вспомнить о существующем проекте я отправил без особых надежд на положительный результат. Но Владимир Степанович неожиданно для меня активно взялся за дело. Все изменилось: появились проектировщики, мастера, спонсоры — началась работа! Все проблемы решались в течение нескольких минут. Музей обороны и блокады подготовил текст для мемориальной доски, Музей городской скульптуры обязался взять памятник под свою охрану, проектировщики — А.П. и Л.А.Черновы разработали архитектурное решение. Открытие памятного знака назначили на 8 мая — в аккурат между Днём радио и праздником Победы. Не менее быстро решился вопрос о месте установки — чиновники всё-таки прислушались к моим доводам и выделили место на углу Невского и Малой Садовой.

— Как прошла сама церемония открытия?

— Мне кажется, замечательно. Играл военный духовой оркестр, собралось множество людей. Состоялся настоящий праздник. В тот день это было главным сюжетом городских новостей. Всю церемонию вел Николай Буров, артист Александринского театра. Вел очень вдохновенно и грамотно, что не так часто встречается. Выступали вице-губернатор В.Г.Дербин, директор Петербургского радио Ю.О.Радкевич, директор Музея города Б.С.Аракчеев… Под конец церемонии под звуки «Гимна Великому городу» появился губернатор. Все говорили весьма громкие слова, стараясь подчеркнуть значимость происходящего.

— Разнообразные отклики звучали и в прессе. Но что кажется важным тебе как автору проекта?

— Меня просили сказать несколько слов при открытии. И, думается, я отметил самое главное: репродуктор, в отличие от многих других памятников, появившихся в Петербурге в последнее время, — настоящий, не бутафорский. Это как бы живая материализация истории. И ещё. Открытие памятника я посвятил тем, кто всеми силами, жизнью своей приближал победный день. Для меня, внука и правнука блокадников, это особенно важно.

— Главный вопрос: а громкоговоритель заговорит?

— Безусловно! Думаю, что 22 июня угол Невского и Малой Садовой станет местом проведения памятных мероприятий. В дальнейшем, это может стать традицией. Например, в день открытия на Невском проспекте вновь звучал голос Ольги Берггольц, репродуктор транслировал одну из редких блокадных записей.

— А в другие праздники? Почему городскую повседневность сопровождает гробовое молчание? Например, предыдущий День Победы мне довелось встречать в Киеве. Там даже в вагонах метро играет музыка!

— Для меня это тоже загадка. Почему нет цветов? Улыбок? Почему не возникает чувства единения, того самого, что спасло наш город в сорок первом и восторжествовало в сорок пятом. Мы забыли, что День Победы — праздник жизни. Победили ведь! И слезы — не только горя, утраты, но и радости! Нужно строить новую жизнь! Новые планы! В будущее смотреть, а не оглядываться, бесконечно причитая. Неужели мы можем радоваться только по разнарядке, когда власти проводят очередной карнавал… Я очень надеюсь, что добрые чувства всё же одержат верх над разочарованием и усталостью. Мы — петербуржцы, нам есть чем гордиться. Ленинградский репродуктор — скромное тому подтверждение

27 января -День снятия блокады города Ленинграда

К сожалению за прошедшие с момента открытия годы памятный знак потерялся в хаосе дополнительных уличных устройств и вывесок.

(источник: Книга памяти Великой войны Автор: Седельников Алексей — 15.04.2011)

Несомнненно, нужны и камеры наблюдения и табличка «Полиция», но что мешает их разместить так, чтобы они не уродовали памятное место? Камеры легко можно сдвинуть чуть дальше или выше — над вывеской магазина. Ну и полицейская табличка может переехать в простенок между двумя другим окнами, от этого ничего не изменится, а репродуктор будет выглядеть намного лучше.

Про памятники военным связистам можно почитать здесь — Чтобы помнили — Памятники военным связистам

Источник

radimich_ru

radimich_ru