- Сумо: японское боевое искусство

- Японская борьба: схватка между традициями и прогрессом

- Правила сумо: масса ограничений и неограниченная масса

- 8 зубодробительных фактов о сумо

- Сумо — это борьба богов и императоров

- Профессиональное сумо — только для мужчин

- …Но так было не всегда

- Сумоисты не такие жирные, как кажется

- В школах сумо царит лютая дедовщина

- Сумо — это мир странных традиций

- Сумо — это борьба. Бить кулаками или ногами нельзя — но есть лайфхак

- Сумоисты носят боевые имена — иногда довольно забавные

Сумо: японское боевое искусство

Японские боевые искусства подразумевают яростные удары и быстрые броски. Сумо выглядит совсем иначе, но остается любимым видом спорта жителей Японии.

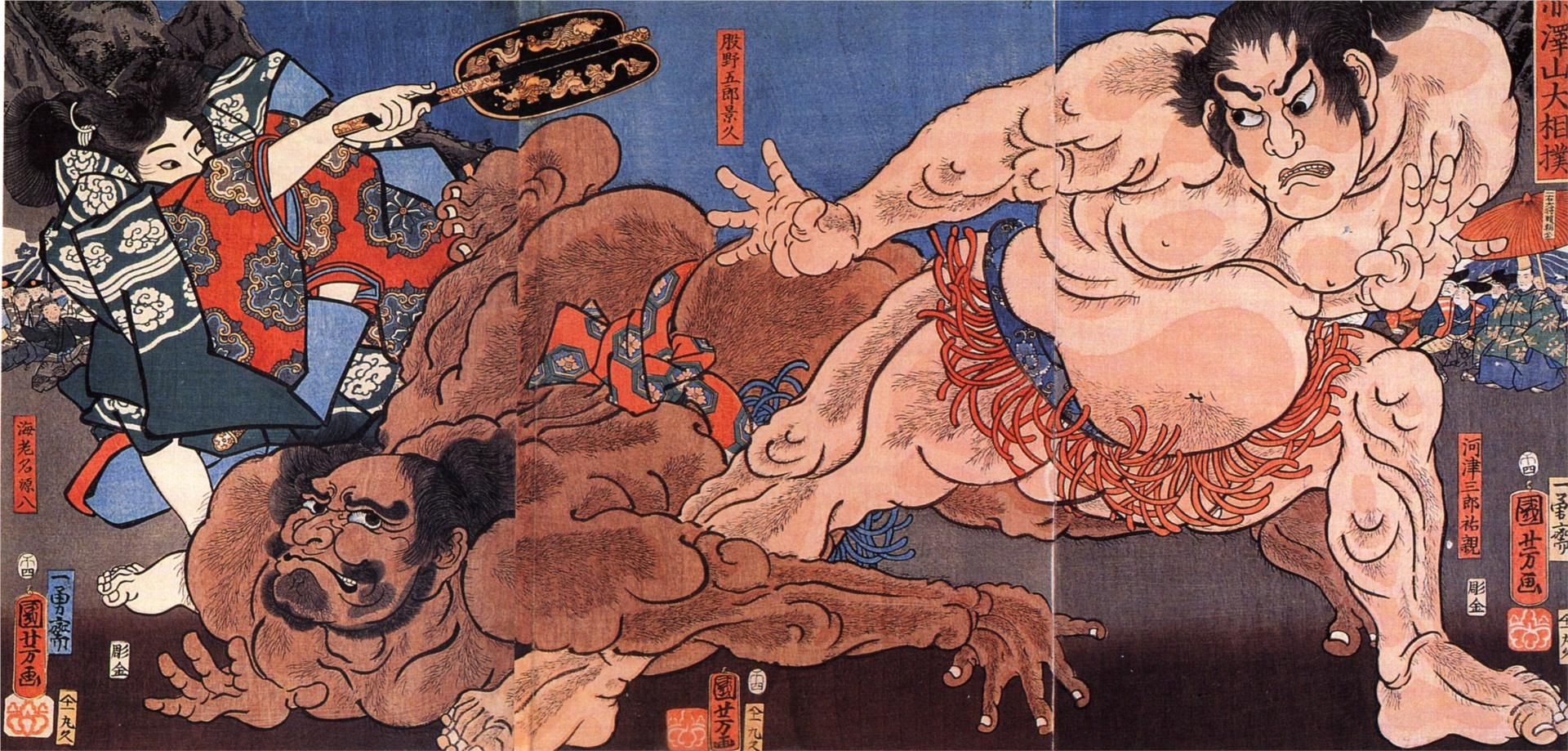

Согласно синтоистским мифам, первый поединок по сумо прошёл между богами грома и ветра, когда они делили земли Японии. Победу одержал повелитель молний, который и стал покровителем страны.

Первое соревнование среди смертных прошло, согласно легендам, в 23-м году до н. э. К императорскому двору прибыл великан, заявивший, что сразится в поединке с любым желающим. Правитель Японии объявил награду тому, кто победит великана. Могучий борец Номи-но Сукунэ голыми руками одолел незваного гостя, получив за это богатые владения и место при дворе императора. После смерти Сукунэ стал богом-покровителем сумо.

Номи-но Сукунэ к фото Источник: wikipedia.org

Первый исторически зафиксированный турнир по сумо прошёл в 642 году. Тогдашние правила очень отличались от нынешних. Ритуальные танцы переходили в бои без правил. Нередко поединки заканчивались смертью одного из борцов. Постепенно сложился свод правил сумо, и оно превратилось во что-то вроде шоу при императорском дворе.

Японская борьба: схватка между традициями и прогрессом

Через несколько веков на основе сумо появился комплекс упражнений для самураев. То, что раньше было ритуальным танцем, стало тренировочным курсом для воинов. С переходом власти в Японии к сёгунам сумо стало популярным развлечением на фестивалях и ярмарках. Часто благородные феодалы спонсировали особо понравившихся им борцов сумо, которых традиционно называли рикиси. Если борец продолжал находиться в фаворе у своего покровителя, то он мог рассчитывать даже на самурайский титул.

Фанатом сумо был великий сёгун Ода Нобунага. Он настолько любил наблюдать за борьбой, что в 1578 году провёл в своём замке турнир для полутора тысяч борцов. Из-за огромного числа участников решили сильно ограничить место для проведения боёв, чтобы владыка мог смотреть одновременно за несколькими схватками. Так появились традиционные площадки для сумо — дохё.

Но не все правители были так благосклонны к старинному спорту. В 1600-х годах, в период Эдо, сумо попало под запрет. Причиной стали массовые беспорядки на ярмарках: уж слишком азартными болельщиками оказались японцы, и постоянно возникали драки между зрителями. Запрет был частично снят лишь в 1684 году, когда представители высшего синтоистского духовенства смогли доказать сёгуну, что сумо — это не только развлечение на потеху публике, но и важный религиозный обряд. В том же году провели и первый за более чем столетие официальный турнир.

Во избежание новых беспорядков сёгун повелел разработать для сумо более строгие правила и создать организацию, объединявшую борцов. Чтобы иметь возможность выступать на дохё, обязательным было членство в «цехе». Возвращаясь к древним синтоистским корням, сумо вновь обросло ритуалами.

Так, например, именно в период Эдо официально установилась церемония выхода борцов на дохё, появились костюмы судей, напоминающие жреческие одеяния. Согласно новым правилам, победителя определяли профессиональные судьи, а не самый высокопоставленный зритель, как раньше.

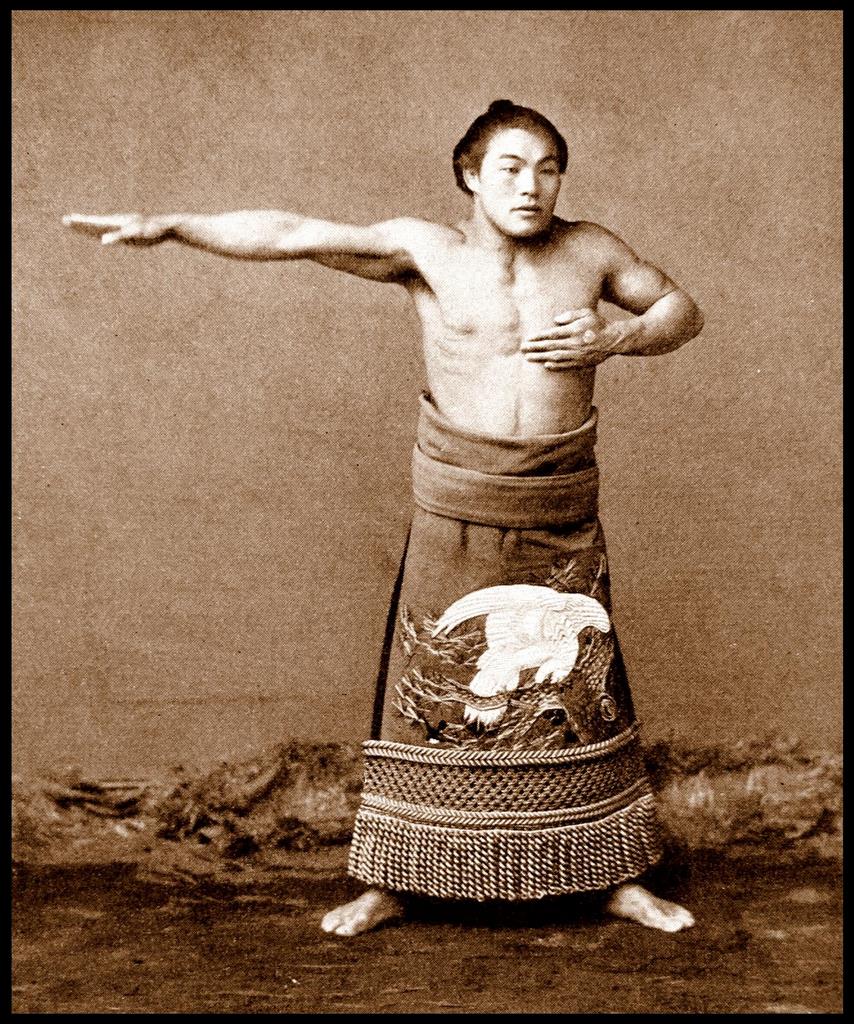

Пояс Ёкодзуны. Источник: pinterest.com

К этому же периоду относится и появление системы рангов для борцов. Всего рикиси поделены на шесть дивизионов: от начинающих до наиболее успешных профессионалов. В каждом дивизионе есть свои подразделения. На самой вершине многоступенчатой лестницы находятся ёкодзуны — великие чемпионы.

Дословно этот титул означает «носящий веревку» — в честь особого пояса, который чемпионы надевают в знак своего статуса. Каждый такой похожий на толстый канат пояс весит около 20 кг. Делается он по образцу священных ограждений в синтоистских храмах.

11-й и 13-й ёкодзуны, 1866 год. Источник: en. wikipedia.org

После реставрации Мейдзи в 1868 году сумо снова пришло в упадок. Во-первых, потому что с уходом с политической сцены старых феодалов и сёгунских придворных у борцов пропали спонсоры. А во-вторых, когда закончился период закрытых границ, японцы начали считать сумо анахронизмом, которому нет места в стремительно меняющемся мире.

Спас древний вид спорта лично император Мейдзи. В 1884 году он провёл всеяпонский турнир и объявил, что считает эту борьбу национальным символом. После таких слов императора популярность сумо взлетела до небес. Японская Ассоциация сумо была официально зарегистрирована 28 декабря 1925 года, и с тех пор все турниры проходят именно под её патронажем.

Правила сумо: масса ограничений и неограниченная масса

Современное сумо является видом спорта с очень строгими правилами. Согласно им, проигрывает тот, кто, либо покинет дохё, либо коснётся земли чем-то, кроме ступней. Диаметр площадки для борьбы составляет 4,55 метра и ограничен толстой верёвкой. Запрещены удары ногами и кулаками, удушающие приёмы и многое другое. Основными приёмами боя в сумо являются захваты за пояс соперника, удары открытой ладонью и броски. Многое в современной технике этой борьбы пришло из других боевых искусств, в особенности из дзюдо.

Регламент поединков зависит от ранга борцов. В высшем дивизионе участники выходят к месту схватки в ярких одеждах и бросают на дохё пригоршни соли, тем самым ритуально очищая его. После этого борцы приступают к разминке, последовательность движений которой также издавна закреплена. Длительность подготовки к поединку зависит от ранга борцов. В высшем дивизионе на неё уходит четыре минуты.

Схватка сумоистов. Источник: en.wikipedia.org

После окончания ритуалов участники поединка занимают места на стартовых линиях, касаясь земли кулаками. По сигналу судьи начинается бой. Раунд длится четыре минуты. Если за это время победитель ещё не выяснен, то объявляется перерыв, после чего борцы должны продолжить из позиций, максимально близких к тем, в которых они закончили раунд.

Если ещё за четыре минуты победитель не определён, то после второго перерыва рикиси начнут бой со стартовых позиций. Третий раунд всегда последний. Если после него победитель не выявлен, то объявляется ничья. Это очень редкое явление. Последний раз в профессиональном сумо такое случилось в сентябре 1974 года. Обычно бои проходят гораздо быстрее и заканчиваются за один раунд.

В настоящее время в Японии около 700 борцов сумо. По требованию Федерации, введённому в 1994 году, атлеты должны быть ростом не менее 173 см. Это правило привело к курьёзной ситуации, когда один молодой рикиси, который не дорос до норматива, обратился к пластическим хирургам. Те нарастили ему голову, поместив на череп силиконовую подушку толщиной 15 см.

Это не помогло. Федерация вынесла категоричное решение, что борцы, искусственно увеличившие свой рост, приниматься не будут из-за опасений за их здоровье. В 2019 году нормативы по росту смягчили. Теперь шанс стать рикиси получили те, кто дорос до 167 см и весит 67 кг. Весовых категорий в сумо нет. Против 200-килограммового борца может выступать человек, весящий меньше 100 кг.

Борцы сумо всегда выступают под псевдонимами. Если раньше использовались имена, связанные с религией, то теперь псевдонимы выбирают тренеры или спонсоры на свой вкус. Когда борец достигает определенных успехов и поднимается в рангах, он имеет право сменить своё «сценическое имя», если захочет.

Жизнь борцов очень ограничивается строгим сводом правил. По пунктам расписано, как рикиси должен одеваться в зависимости от его ранга. Например, борцам из низших дивизионов даже зимой запрещено появляться на публике в чём-то, кроме юкаты — тонкого халата. Регламентированы причёски и меню. Основной едой для рикиси является тянконабэ — рагу из рыбы, разных видов мяса, тофу и овощей, приготовленное в котелке. Это старинное блюдо готовится по рецептам традиционной японской кухни. При этом во время турниров подаётся исключительно вариант из курицы. Объясняется это просто: борец должен стоять на двух ногах, а не на четырёх, как корова или баран.

В список правил регулярно добавляются новые запреты. Сегодня, например, борцам запрещено управлять автомобилем. Правда, большинство рикиси и так бы не смогли нормально уместиться в водительское кресло. Нарушение любого из запретов может вести к штрафам, понижению в ранге или даже к пожизненной дисквалификации.

Причём исключение не делается даже для чемпионов. Так, например, в 1949 году ёкодзуна получил пожизненный запрет на участие в боях за то, что посетил бейсбольный матч во время соревнования по сумо, в котором он даже не участвовал из-за травмы. Правила ему предписывали либо присутствовать на турнире, либо проходить лечение.

Мунхбатын Даваажаргал, один из двух действующих ёкодзун. Источник: en.wikipedia.org

Последнее время в сумо приходит всё больше иностранных борцов, особенно из Монголии. Многие связывают это с тем, что национальная монгольская борьба похожа по правилам на сумо. Жители степей весьма успешно применяют свои навыки на Японских островах. На начало 2021 года в Японии два ёкодзуны, и оба они родом из Монголии. В высшем дивизионе из 42 человек — пять монголов, болгарин, грузин и бразилец. Остальные — японцы.

Встречались среди борцов сумо и жители России. Так, самым тяжёлым за всю историю этого вида спорта был Анатолий Михаханов из Бурятии, выступавший под псевдонимом Орора Сатоси. При росте в 193 см он весил 293 кг. Но его спортивные достижения при таких габаритах были достаточно скромными — он не добрался до двух высших дивизионов.

Единственный этнический русский, профессионально занимавшийся сумо, — Николай Иванов, который под псевдонимом Амуру Мицухиро добрался до высшей лиги и вошёл в топ-20 лучших борцов в 2015 году. При этом он вовсе не похож на стереотипного толстяка. При росте в 192 см в своей пиковой форме он весил 126 кг.

Николай Иванов на дохё. Источник: wikipedia.org

Хоть сумо и является японским национальным символом, другие народы тоже понемногу осваивают этот вид борьбы и весьма успешно. Возможно, когда-нибудь сбудется мечта некоторых японских фантастов, и сумо даже войдёт в олимпийскую программу.

Источник

8 зубодробительных фактов о сумо

Современное сумо выглядит как сплав шоу, жесткого контактного единоборства и религиозного действа, пропитанного духом традиций Ямато. Бойцы-суматори — это олицетворение древней Японии, яростной, патриархальной и непонятной, если смотреть с нашей колокольни.

Сумо — это борьба богов и императоров

Сам термин «сумо» по мнению японцев появился от двух древних слов: «сумахи» — танец вдвоем и «сумафу» — меряться силами. Именно силами решили померяться два японских бога, Такэмикадзути и Такэминаката, когда спорили, кому достанется Япония. Они встретились в поединке сумо, и потомки победителя стали первыми императорами Ямато. Такова легенда, записанная в Кодзики (записях о деяниях древности), датированных 712 годом.

Основателем сумо считается Номи-но Сукунэ, обожествленный после того, как в поединке убил своего противника, великана Тагима-но-Кэхая, сначала ударом ноги сломав ему ребра, а потом раздробив тазобедренный сустав. Случилось это в 23 году до нашей эры — об этом написано в Нихон сёки, хрониках, датированных 720 годом нашей эры.

Первые же достоверные сведения о борьбе сумо относятся к 642 году нашей эры, когда при дворе императора Когёку состоялся турнир в честь послов из Кореи. Борьба была так популярна, что ею не гнушались заниматься и императоры. Известно про поединок, в котором император Уда так толкнул соперника, что тот улетел с площадки, сломав спиной столб. А император Хорикава в XI веке при своем дворе завел и вовсе замечательные порядки: он заставлял своих чиновников каждое утро бороться друг с другом.

Профессиональное сумо — только для мужчин

В Японии с древности царили патриархальные порядки, а сумо стало их средоточием. При «золотом веке» сумо, в период Эдо, когда страной правили сёгуны из клана Токугава (1603-1868 гг.), женщинам запрещалось даже наблюдать за боями профессиональных борцов.

Правда, дамы настолько любили этих силачей, что приходили следить за их тренировками и в качестве знаков внимания кидали им свои пояса и накидки. Когда в период Мейдзи (1868-1910 гг) их допустили до просмотра поединков, они тут же превратились в самых ярых болельщиков.

Тем не менее, до сих пор женщины могут заниматься лишь любительским сумо — в профессиональный спорт им вход запрещен. Они даже не имеют права заходить на традиционный ринг. С этим связан один политический казус. С 2000 по 2008 год губернатором Осаки была женщина — Фусаэ Ота. На своем посту она должна была вручать призы бойцам, заходя на ринг. Однако ей запретили это делать, и сколько бы она не призывала Ассоциацию сумо отменить запрет, те отказывали.

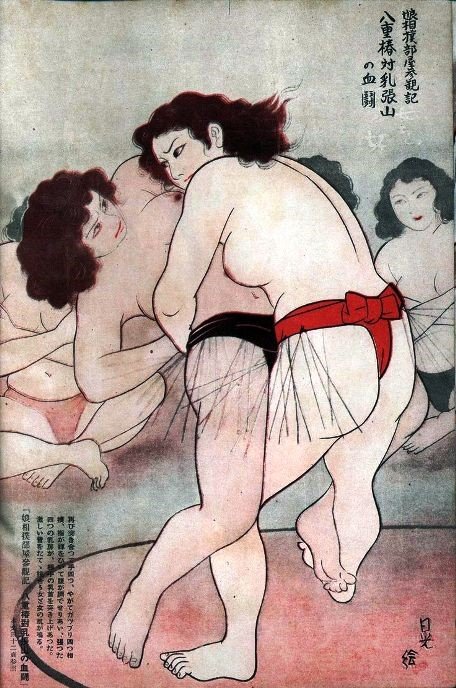

…Но так было не всегда

Исторические свидетельства говорят о том, что в древности и средневековье женщины все же занимались сумо. Правда, не в таких обычных обстоятельствах, как мужчины. В нихон сёки написано, что в 469 году император Юряку приказывал своим фрейлинам снимать одежду и бороться. А в период Тоетоми Хидэёси (1537-1598 гг.), одна буддийская монахиня, имевшая мощное телосложение, на благотворительных соревнованиях победила всех противников-мужчин.

В период Эдо существовало онна-дзумо или женское сумо. Правда, возникло оно в Осаке, в кварталах, где были бордели. В них проститутки боролись либо друг с другом, либо со слепыми мужчинами. Конечно, полноценной борьбой это назвать сложно, но женщины-борцы даже брали себе боевые имена — напрямую связаные с их профессией. Например, Титигахари (Набухшие груди), Таманокоси (Паланкин из яичек) или Кайсато (Устрица из веселого квартала).

В середине XVIII века женское сумо добралось и до Эдо, будущего Токио. Поединки проводились в храме Асакуса, пока их не объявили аморальными и не запретили. Но народ продолжал свои забавы уже неофициально и не на территории храма.

В период Мейзди женщинам было запрещено бороться с мужчинами, но вот друг с другом они боролись, и в 1891 году газеты писали о целой женской театральной труппе, которая демонстрировала профессиональные поединки. Однако с 1926 года женское профессиональное сумо было полностью запрещено, и запрет не снят до сих пор, хотя по «любительскому» женскому сумо даже проводятся чемпионаты мира (первый прошел еще в 1997 году).

Сумоисты не такие жирные, как кажется

Конечно, по фотографиям сумоистов видно, что у них есть лишний вес. Да и средний вес сумоиста-профессионала — 157 кг, а знаменитый борец Конисики доходил до 310 кг. Все дело в том, что в профессиональном сумо нет весовых категорий, так что бойцы, которые хотят взойти на вершину, должны набирать массу.

Но судя по исследованиям, на которые ссылается О. Иванов в книге «Сумо — живые традиции древней Японии», в теле сумоиста ростом в 178 см и весом 138 кг жира меньше, чем в организме японского бизнесмена ростом 172 см и весом 75 кг. А проведенные в 2013 году исследования показали, что средний процент жира среди всех суматори всех лиг — 14, тогда как у японского мужского населения — 15-19.

Надо полагать, под мощным слоем жира находятся мощные мышцы. Даже мальчиков в школы сумо тренера предпочитают брать не с жирком, а атлетичных или тощих, так как считают, что изначально толстый парень будет ленивым, ведь он уже довел себя до такого состояния.

Тем не менее, профессиональные борцы сумо — люди внушительных размеров. Для них не только шьют огромную одежду и обувь: даже унитазы во дворце сумо Кокугикан в полтора раза больше, чем обычные.

В школах сумо царит лютая дедовщина

Если юноша решает пойти по пути сумоиста-профессионала, он должен сразу забыть, что он у мамы самый лучший, так как в ближайшие годы его ждет только усердная работа и унижения.

В школе сумо все строго иерархично. Слово наставника — закон, а младшие ученики прислуживают старшим. Иерархия во всем, включая режим. Во время банных процедур младшие трут и отмывают старших. Когда грузинского борца Мераба Цагурия спросили, что было самым сложным в сумо, он ответил, что сложнее всего было тереть в бане чужие спины. Спят младшие борцы в специальном углу, и им положены только тонкие одеяла, отчего они часто простужаются.

Готовят и прибираются тоже младшие. Они же прислуживают при приеме пищи, а едят последними. Во время тренировок старший борец может таскать за волосы по площадке младшего, а тот ходит за ним на корточках, всячески изображая смирение. Если же он падает, старший пинает его ногами, заставляя вставать.

Никто не жалуется: они сами выбрали этот тернистый путь, желая стать профессиональными борцами сумо.

Сумо — это мир странных традиций

Вся жизнь сумоиста-профессионала пронизана необычными традициями и ритуалами.

Перед тем, как зайти на ринг, борец кидает на него соль, чтоб очистить от злых духов. «Дохё» — место, где борются профессионалы, выглядит как квадратная площадка, возвышающаяся над землей на 34-60 сантиметров, сделанная из глины. Ее строят перед каждым турниром заново, используя только старинные ручные инструменты и технологии, как это делали столетия назад.

Еще интереснее ритуалы, в которых религия сочетается с борьбой. Когда в Японии проходит праздник плодородия, один из борцов борется с духом риса. При этом, если он будет поддаваться, дух риса обидится, и урожай погибнет, однако по традиции дух должен победить — тогда урожай будет обильным. Выглядит это так: полуголый здоровый мужик сражается с воздухом, чудовищно напрягаясь и корча страшные рожи, а потом резко падает, проигрывая, под радостные крики зрителей.

Есть и ритуал перед важным боем: сумоист выпивает свежей крови черепахи, чтобы получить побольше сил. Живой еще черепахе отрубают голову, нацеживают крови в стакан, добавляют лед и все это борец употребляет внутрь.

Сумо — это борьба. Бить кулаками или ногами нельзя — но есть лайфхак

Вообще, сумо — это вид борьбы, и обычно побеждают, либо вытолкнув противника за границу круга, либо бросив его на землю, или заставив коснуться поверхности чем-то кроме стоп. По современным правилам запрещено бить противника кулаком или ногой.

А вот удары ладонью не запрещены, чем некоторые бойцы и пользуются, вырубая своих противников жесткими оплеухами. С их весом и физической мощью это не так уж и сложно. Убедиться в этом можно, посмотрев эту нарезку:

Сумоисты носят боевые имена — иногда довольно забавные

Каждый профессиональный борец сумо берет себе боевое имя. Это пошло еще с XVI века, когда сумо занимались ронины — самураи, лишившиеся своего господина. Боевое имя должно было и устрашить противника, и скрыть личность бойца.

Такие боевые имена называются «сикона». Их дают наставники в школах, и боец не может от них отказаться. Обычно они звучат грозно, или просто красиво. Например, в средневековье были имена Инадзума (Гроза) или Оараси (Большая буря).

Но в эпоху Мейдзи (1868-1910 гг), в Японии увеличилось влияние западной культуры и появился тренд на модернизацию общества, поэтому сикона тех времен могли звучать забавно, например: Дэнкито (Электрическая лампочка) или Санкэйхо (Новый уголовный кодекс).

Кроме сикона именитые борцы имеют и шутливые прозвища. Например, ёкодзуна Таканосато из-за мощных плеч был прозван «Папай» в честь знаменитого мультяшного морячка; пухлый, Онокуни был прозван «Пандой», а мощный Кайо — «Гориллой». А вот Такамисакари, который настраивался на боевой лад, хлопая себя по лицу, стал «Робокопом».

Как бы то ни было, сумо — это удивительный мир, сочетающий в себе мощную спортивную подготовку и традиции средневековой Японии, отдающие запахом сакуры и красотой восходящего солнца.

Источник