Терморегулятор для погреба своими руками

Он попросил помочь ему в изготовлении терморегулятора.

Схема простая, доступная для сборки даже начинающим радиолюбителям.

Слепое копирование чьего-то, хотя и вполне работоспособного, устройства — не по мне. Да и ряд соображений побудил заняться модернизацией базового терморегулятора.

Прежде всего, меня не устраивало, что электропитание исходного варианта осуществлялось по так называемой бестрансформаторной схеме, где узлы и элементы — под фазовым, опасным для жизни напряжением. Ведь в погреб не исключено просачивание воды. Да и хозяин хранилища овощей, скажем, в распутицу может запросто промочить ноги. Что если он на мгновение коснется работающего терморегулятора? Это помогло четче сформулировать основное требование к терморегулятору: надежная развязка конструкции от сетевого напряжения, например, при помощи разделительного или понижающего трансформатора и исполнительного реле.

Не устраивала меня и маломощность устройства-прототипа с теплоизлучающей нагрузкой в виде 100-ваттной лампы накаливания. Конечно же, в модернизированной конструкции должен работать нагреватель мощностью не менее 1,5 кВт в сочетании с вентилятором. В случае необходимости его можно использовать для быстрой просушки погреба-овощехранилища.

Но тогда тиристоры устаревшей серии КУ202 и диоды Д245, на которых собрана схема-прототип, должны работать на пределе своих возможностей и перегреваться. Значит, требуется установить их на радиаторы, организовать принудительное охлаждение, электроизолировать друг от друга и от корпуса устройства или использовать более мощные и, как правило, более дорогие и дефицитные аналоги…

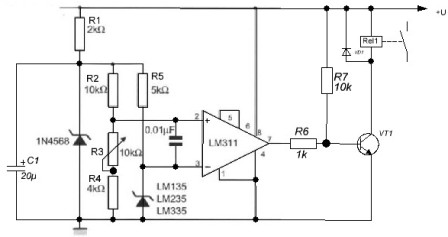

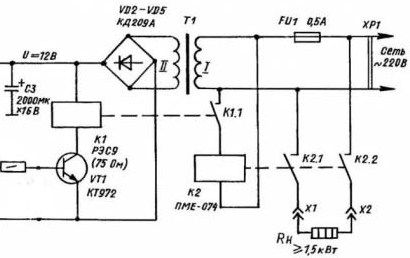

Принципиальная электрическая схема

Схема терморегулятора-прототипа (вверху)

и её модернизированный вариант (внизу)

И тут мне подвернулся под руку старый магнитный пускатель марки ПМЕ-074. Это помогло разрешить все проблемы. К тому же удалось при модификации принципиальной электрической схемы терморегулятора ограничиться использованием одного датчика температуры вместо прежних двух.

Тем, кто заинтересуется моей доработкой конструкции, отлично зарекомендовавшей себя в деле, нелишне знать и другие подробности. В частности, что на резисторах R1— RЗ собран делитель 9-вольтного, гальванически не связанного с бытовой электросетью, стабилизированного напряжения питания (с помощью стабилитрона VD1 типа Д814Б). В нижнее плечо его включен 10-килоомный терморезистор КМТ-12, легко заменяемый на ММТ-1, ММТ-9, ММТ-12 и им подобные аналоги. В верхнем плече делителя — два резистора: переменный Р1 (сопротивлением 1,5—2,2 кОм, тип — СПО-0,5 или СПЗ-4а с линейной характеристикой, ручка регулировки вынесена на лицевую панель с градуировкой «коррекция») и подстроечный R2 (15—47 кОм, СПЗ-16, «грубая установка»).

Печатная плата терморегулятора

Ярко выраженная зависимость сопротивления терморезистора от температуры позволяет использовать его в качестве датчика, изменяющего напряжение на соединенных входах 1 и 2 логического элемента DD1.1 микросхемы К561ЛА7. Ручками регулировки резисторов R1 и R2 выставляется порог (температура) срабатывания электронной логики. Конденсатором С1 устраняется «дребезг» (самовозбуждение) микросхемы DD1 в момент переключения. Благодаря резисторам R5 и R6 выход «цепочки» логических элементов гальванически увязывается с транзисторным ключом УТ1 (КТ972), нагрузкой которого является реле К1. Оно, в свою очередь, запускает магнитный пускатель К2 типа ПМЕ-074, включающий нагрузку — бытовой нагреватель со встроенным вентилятором общей мощностью 1,5 кВт и более.

Правда, для подключения терморегулятора к бытовой сети необходим понижающий трансформатор. Как подсказывает опыт, приемлем любой малогабаритный «силовичок» (например, от переносного магнитофона, калькулятора). Можно использовать и недорогой сетевой адаптер мощностью 9—10 Вт. Главное, подать на диодный мост терморегулятора требуемые 12 В. Меньшее напряжение может вызвать нестабильность срабатывания реле К1, а большее грозит перегревом, а то и перегоранием его обмоток.

Электронная часть устройства, за исключением датчика, смонтирована на печатной плате из односторонне фольгированного стеклотекстолита размерами 70x70x2 мм и вместе с магнитным пускателем К2 размещена в пластмассовом корпусе подходящих размеров. Терморезистор-датчик сделан выносным и для большей чувствительности прикреплен к небольшому алюминиевому радиатору.

Рекомендуется только что смонтированное, подключенное к источнику электроэнергии и еще не помещенное в корпус устройство «погонять» в течение часа-двух. Если выяснится, что напряжение стабилизации «гуляет» или стабилитрон сильно греется, то необходимо подобрать номинал R4.

Далее, с помощью резисторов R1 и R2 задать температуру, которая должна поддерживаться в погребе-овоще-хранилище. Для этого следует, установив их движки в среднее положение и поместив терморезистор в среду с требуемой температурой, при медленном вращении ручки «коррекция» найти такой угол поворота ротора R2, при котором происходит срабатывание реле К1. Затем, охлаждая или нагревая среду, где пребывает датчик, зафиксировать температуру срабатывания термореле при крайних положениях движка резистора Хорошо ручку этого «переменника» на лицевой панели устройства оснастить указателем, а рядом наклеить шкалу из ватмана.

Автор: В.Савельев, г. Радужный, Владимирская обл.

Источник

Терморегулятор для погреба своими руками

Выбор датчика для терморегулятора

Поддержание заданной температуры производится включением – выключением нагревательного элемента (ТЭН): как только температура достигнет заданной величины, срабатывает сравнивающее устройство (компаратор) и ТЭН отключается. Такой принцип регулирования реализован во всех простых регуляторах. Казалось бы, все просто и понятно, но это лишь до того, пока не дошло до практических опытов.

Самым сложным и трудоемким процессом в изготовлении «простых» терморегуляторов является настройка на требуемую температуру. Для определения характерных точек температурной шкалы предлагается сначала погружать датчик в сосуд с тающим льдом (это ноль градусов Цельсия), а затем в кипяток (100 градусов).

После этой «калибровки» методом проб и ошибок при помощи градусника и вольтметра производится настойка необходимой температуры срабатывания. После таких опытов результат оказывается не самым лучшим.

Сейчас различными фирмами выпускается множество температурных сенсоров уже откалиброванных в процессе производства. В основном это датчики, рассчитанные на работу с микроконтроллерами. Информация на выходе этих датчиков цифровая, передается по однопроводному двунаправленному интерфейсу 1-wire, что позволяет создавать целые сети на базе подобных устройств. Другими словами очень просто создать многоточечный термометр, контролировать температуру, например, в помещении и за окном, и даже не в одной комнате.

На фоне такого изобилия интеллектуальных цифровых сенсоров неплохо выглядит скромный прибор LM335 и его разновидности 235, 135. Первая цифра в маркировке говорит о назначении прибора: 1 соответствует военной приемке, 2 индустриальное применение, а тройка говорит об использовании компонента в бытовых приборах.

Кстати, такая же стройная система обозначений свойственна многим импортным деталям, например операционным усилителям, компараторам и многим другим. Отечественным аналогом таких обозначений была маркировка транзисторов, например, 2Т и КТ. Первые предназначались для военных, а вторые для широкого применения. Но пора вернуться к уже знакомому нам LM335.

Внешне этот сенсор похож на маломощный транзистор в пластмассовом корпусе ТО — 92, но внутри него находится 16 транзисторов. Также этот датчик может быть и в корпусе SO – 8, но различий между ними нет никаких. Внешний вид датчика показан на рисунке 1.

Рисунок 1. Внешний вид датчика LM335

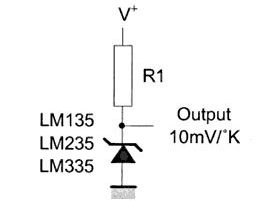

По принципу действия датчик LM335 представляет собой стабилитрон, у которого напряжение стабилизации зависит от температуры. При повышении температуры на один градус Кельвина напряжение стабилизации увеличивается на 10 милливольт. Типовая схема включения показана на рисунке 2.

Рисунок 2. Типовая схема включения датчика LM335

При взгляде на этот рисунок сразу можно спросить, какое же сопротивление резистора R1 и, какое напряжение питания при такой схеме включения. Ответ содержится в технической документации, где сказано, что нормальная работа изделия гарантируется в диапазоне токов 0,45…5,00 миллиампер. Следует заметить, что предел в 5 мА превышать не следует, поскольку датчик будет перегреваться и измерять собственную температуру.

Что будет показывать датчик LM335

Согласно документации (Data Sheet) датчик проградуирован по абсолютной шкале Кельвина. Если предположить, что температура внутри помещения -273,15°C, а это абсолютный ноль по Кельвину, то рассматриваемый датчик должен показать нулевое напряжение. При увеличении температуры на каждый градус выходное напряжение стабилитрона будет возрастать на целых 10мВ или на 0,010В.

Чтобы перевести температуру из привычной всем шкалы Цельсия в шкалу Кельвина достаточно просто прибавить 273,15. Ну, про 0,15 всегда и все забывают, поэтому просто 273, и получается, что 0°C это 0+273 = 273°K.

В учебниках физики нормальной температурой считается 25°C, а по Кельвину получается 25+273 = 298, а точнее 298,15. Именно эта точка упоминается в даташите, как единственная точка калибровки сенсора. Таким образом, при температуре 25°C на выходе датчика должно быть 298,15 * 0,010 = 2,9815В.

Рабочий диапазон датчика находится в пределах -40…100°C и во всем диапазоне характеристика датчика очень линейна, что позволяет легко рассчитать показания датчика при любой температуре: сначала надо пересчитать температуру по Цельсию в градусы Кельвина. Затем полученную температуру умножить на 0,010В. Последний ноль в этом числе говорит о том, что напряжение в Вольтах указано с точностью до 1мВ.

Все эти рассуждения и расчеты должны навести на мысль, что при изготовлении терморегулятора не придется ничего градуировать, макая сенсор в кипяток и в тающий лед. Достаточно просто рассчитать напряжение на выходе LM335, после чего останется только выставить это напряжение в качестве задающего на входе сравнивающего устройства (компаратора).

Еще один повод для использования LM335 в своей конструкции это небольшая цена. В интернет магазине его можно купить по цене около 1 доллара. Наверно, доставка обойдется дороже. После всех этих теоретических рассуждений можно перейти к разработке электрической схемы терморегулятора. В данном случае для погреба.

Принципиальная схема терморегулятора для погреба

Чтобы сконструировать терморегулятор для погреба на базе аналогового термодатчика LM335 не надо изобретать ничего нового. Достаточно обратиться к технической документации (Data Sheet) на этот компонент. Даташит содержит все способы применения датчика, в том числе и собственно терморегулятор.

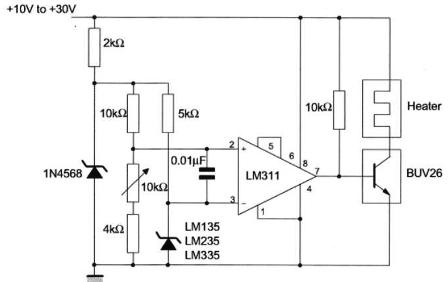

Но эту схему можно рассматривать как функциональную, по которой можно изучить принцип работы. Практически придется дополнить ее выходным устройством, позволяющим включать нагреватель заданной мощности и, естественно, блоком питания и, возможно, индикаторами работы. Об этих узлах будет рассказано несколько позже, а пока посмотрим, что же предлагает фирменная документация, она же даташит. Схема, как она есть, показана на рисунке 3.

Рисунок 3. Схема подключения датчика LM335

Как работает компаратор

Основой предлагаемой схемы является компаратор LM311, он же 211 или 111. Как и все компараторы, 311-й имеет два входа и выход. Один из входов (2) является прямым и обозначен знаком +. Другой вход — инверсный (3) обозначен знаком «минус». Выходом компаратора является вывод 7.

Логика работы компаратора достаточно проста. Когда напряжение на прямом входе (2) больше, чем на инверсном (3), на выходе компаратора устанавливается высокий уровень. Транзистор открывается и подключает нагрузку. На рисунке 1 это сразу нагреватель, но ведь это функциональная схема. К прямому входу подключен потенциометр, задающий порог срабатывания компаратора, т.е. уставку температуры.

Когда напряжение на инверсном входе больше, чем на прямом, на выходе компаратора установится низкий уровень. К инверсному входу подключен термодатчик LM335, поэтому при повышении температуры (нагреватель уже включен) будет повышаться напряжение на инверсном входе.

Когда напряжение датчика достигнет порога срабатывания, установленного потенциометром, компаратор переключится в низкий уровень, транзистор закроется и отключит нагреватель. Далее весь цикл повторится.

Осталось совсем ничего, — на базе рассмотренной функциональной схемы разработать практическую схему, по возможности простую и доступную для повторения начинающими радиолюбителями. Возможный вариант практической схемы показан на рисунке 4.

Несколько пояснений к принципиальной схеме

Нетрудно видеть, что базовая схема немного изменилась. Прежде всего, вместо нагревателя транзистор будет включать реле, а что будет включать реле об этом чуть позже. Еще появился электролитический конденсатор C1, назначение которого сглаживание пульсаций напряжения на стабилитроне 4568. Но расскажем о назначении деталей чуть подробней.

Питание термодатчика и делителя напряжения уставки температуры R2, R3, R4 стабилизировано параметрическим стабилизатором R1, 1N4568, C1 с напряжением стабилизации 6,4В. Даже если питание всего устройства будет производиться от стабилизированного источника, дополнительный стабилизатор не помешает.

Такое решение позволяет питать все устройство от источника, напряжение которого можно выбрать в зависимости от напряжения катушки реле, имеющегося в наличии. Скорее всего, это будет 12 или 24В. Источник питания может быть даже нестабилизированным, просто диодный мост с конденсатором. Но лучше все-таки не поскупиться и поставить в блок питания интегральный стабилизатор 7812, который обеспечит еще и защиту от КЗ.

Если уж разговор зашел про реле, что можно в данном случае применить? Прежде всего, это современные малогабаритные реле, наподобие тех, что применяются в стиральных машинах. Внешний вид реле показан на рисунке 5.

Рисунок 5. Малогобаритное реле

При всей миниатюрности такие реле могут коммутировать ток до 10А, что позволяет коммутировать нагрузку до 2КВт. Это если на все 10А, но так делать не надо. Самое большее, что можно включить таким реле это нагреватель мощностью не более 1КВт, ведь должен же быть хоть какой-то «запас прочности»!

Совсем хорошо, если реле своими контактами будет включать магнитный пускатель серии ПМЕ, а уж он пусть включает нагреватель. Это один из самых надежных вариантов включения нагрузки. Другие варианты подключения описаны в статье «Как подключить нагрузку к блоку управления на микросхемах». Но практика показывает, что вариант с магнитным пускателем, пожалуй, самый простой и надежный. Возможная реализация такого варианта показана на рисунке 6.

Электропитание терморегулятора

Блок питания устройства нестабилизированный, а поскольку сам терморегулятор (одна микросхема и один транзистор) практически никакой мощности не потребляет, то в качестве источника питания вполне подойдет любой сетевой адаптер китайского производства.

Если сделать блок питания, как показано на схеме, то вполне подойдет небольшой силовой трансформатор от кассетного магнитофона калькулятора или чего-то другого. Главное, чтобы напряжение на вторичной обмотке было не свыше 12..14В. При меньшем напряжении не будет срабатывать реле, а при большем оно просто может сгореть.

Если выходное напряжения трансформатора находится в пределах 17…19В, то тут без стабилизатора не обойтись. Это не должно пугать, ведь современные интегральные стабилизаторы имеют всего 3 вывода, запаять их не так и сложно.

Включение нагрузки

Открытый транзистор VT1 включает реле K1, которое своим контактом K1.1 включает магнитный пускатель K2. Контакты магнитного пускателя K2.1 и K2.2 подключают к сети нагреватель. Следует отметить, что нагреватель включается сразу двумя контактами. Такое решение гарантирует, что при отключенном пускателе на нагрузке не останется фаза, если, конечно все исправно.

Поскольку погреб помещение влажное, иногда очень сырое, в плане электробезопасности очень опасное, то подключение всего устройства лучше всего осуществить с применением УЗО по всем требованиям к современной проводке. О правилах устройства электрической проводки в подвале можно почитать в этой статье.

Каким должен быть нагреватель

Схем терморегуляторов для погреба опубликовано немало. Когда-то их печатал журнал «Моделист-коструктор» и другие печатные издания, а теперь все это изобилие перекочевало в интернет. В этих статьях даются рекомендации, каким же должен быть нагреватель.

Кто-то предлагает обычные стоваттные лампы накаливания, трубчатые нагреватели марки ТЭН, масляные радиаторы (можно даже с неисправным биметаллическим регулятором). Также предлагается использовать бытовые обогреватели с встроенным вентилятором. Главное, чтобы не было прямого доступа к токоведущим частям. Поэтому старые электроплитки с открытой спиралью и самодельные нагреватели типа «козёл» применять ни в коем случае нельзя.

Сначала проверьте монтаж

Если устройство собрано без ошибок из исправных деталей, то особой наладки не требуется. Но в любом случае перед первым включением обязательно проверить качество монтажа: нет ли непропаек или наоборот замкнутых дорожек на печатной плате. И проделывать эти действия надо не забывать, просто взять себе за правило. Особенно это относится к конструкциям, подключаемым к электрической сети.

Настройка терморегулятора

Если первое включение конструкции произошло без дыма и взрывов, то единственное, что надо сделать, это выставить опорное напряжение на прямом входе компаратора (вывод 2), согласно желаемой температуре. Для этого необходимо произвести несколько расчетов.

Предположим, что температура в погребе должна поддерживаться на уровне +2 градуса по Цельсию. Тогда сначала переводим ее в градусы Кельвина, затем полученный результат умножаем на 0,010В в результате получается опорное напряжение, оно же уставка температуры.

(273,15 + 2) * 0,010 = 2,7515(В)

Если предполагается, что терморегулятор должен поддерживать температуру, например, +4 градуса, то получится следующий результат: (273,15 + 4) * 0,010 = 2,7715(В)

Любите умные гаджеты и DIY? Станьте специалистом в сфере Internet of Things и создайте сеть умных гаджетов!

Записывайтесь в онлайн-университет от GeekBrains:

Изучить C, механизмы отладки и программирования микроконтроллеров;

Получить опыт работы с реальными проектами, в команде и самостоятельно;

Получить удостоверение и сертификат, подтверждающие полученные знания.

Starter box для первых экспериментов в подарок!

После прохождения курса в вашем портфолио будет: метостанция с функцией часов и встроенной игрой, распределенная сеть устройств, устройства регулирования температуры (ПИД-регулятор), устройство контроля влажности воздуха, система умного полива растений, устройство контроля протечки воды.

Вы получите диплом о профессиональной переподготовке и электронный сертификат, которые можно добавить в портфолио и показать работодателю.

Источник