Текст песни Татьяна и Сергей Никитины — Вальс начинается, дайте ж сударыня руку

Что происходит на свете?

— А просто зима.

— Просто зима, полагаете Вы?

— Полагаю.

Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю,

В ваши уснувшие ранней порою дома.

— Что же за всем этим будет?

— А будет январь.

— Будет январь, Вы считаете?

— Да, я считаю.

Я ведь давно эту белую книгу читаю,

Этот с картинками вьюги старинный букварь.

— Чем же всё это окончится?

— Будет апрель.

— Будет апрель, Вы уверены?

— Да, я уверен.

Я уже слышал, и слух этот мною проверен,

Будто бы в роще сегодня звенела свирель.

— Что же из этого следует?

— Следует жить!

Шить сарафаны и легкие платья из ситца.

— Вы полагаете, всё это будет носиться?

— Я полагаю, что всё это следует шить!

Следует шить, ибо сколько вьюге не кружить,

Недолговечны её кабала и опала,

Так разрешите же в честь новогоднего бала,

Руку на танец, сударыня, вам предложить.

Месяц — серебряный шар со свечою внутри,

И карнавальные маски по кругу, по кругу,

Вальс начинается, дайте ж сударыня руку,

И раз-два-три, раз-два-три,

И раз-два-три, раз-два-три. What is happening in the world?

— And just winter.

— Just the winter, you think?

— I guess.

I’m myself, as best I can, paves the traces,

In your early asleep sometimes at home.

— What is behind all this?

— A will be January.

— It will be in January, do you think?

— Yes, I think so.

I’m a long time that I read a white paper,

This picture blizzard old ABC.

— What is it all over?

— Will April.

— It will be in April, you sure?

— Yes, I am sure.

I have heard, and hearing this I checked,

As if in a grove now I rang reed.

— What does that mean?

— It is live!

Sew sundresses and light dresses of calico.

— Do you think it will all be worn?

— I believe that all this should be sewing!

It should be sewing, because blizzard is not much circling,

The fragility of her bondage and opal

So let the ball in honor of the New Year,

Hand on dance, madame, to offer you.

Month — silver ball with a candle inside,

And carnival masks in a circle, a circle,

Waltz begins, let Well ma’am hand

And the one-two-three, one-two-three,

And the one-two-three, one-two-three .

Источник

Дайте, сударыня, руку.

Заботясь о своей внешности, мы тщательно выбираем декоративную косметику, кремы для лица, шампуни для волос, но при этом часто обделяем вниманием кожу рук

Весь уход за ними, как правило, сводится к покупке подходящего по цене “дежурного” тюбика крема. И все же не стоит забывать о том, что именно руки выдают возраст женщины и многое могут рассказать о ее характере. Советы от “НГ” помогут вам, дорогие читательницы, сохранить красоту ваших рук в холодное время года.

Выполняя работу по дому, надевайте резиновые перчатки или используйте защитный крем.

Для мытья рук в холодное время года лучше использовать нежное жидкое мыло, которое не пересушивает кожу. Скраб замените на щадящий фруктовый пилинг. Это средство поможет мягко очистить кожу рук от ороговевших клеток и улучшит воздействие кремов и масок. После каждого нанесения крема делайте легкий массаж. Он усилит кровоток, снимет напряжение с рук, поднимет тонус мышц. И не забывайте, что на красоту вашей кожи важное влияние оказывает и то, как вы питаетесь. Старайтесь в зимнее время включать в свой рацион больше зернобобовых, рыбы, кисломолочных продуктов и овощей.

Зимой от переохлаждения и перепадов температуры нежная и чувствительная кожа на руках быстро пересушивается, становится обезвоженной и теряет мягкость и эластичность. Поэтому, когда на улице морозная и ветреная погода, лучше отказаться от модных кожаных перчаток и надеть теплые вязаные варежки.

За 10—15 минут до выхода на улицу намажьте кожу рук жирным питательным кремом. Дайте ему впитаться в течение 5—7 минут, затем промокните остатки салфеткой или бумажным полотенцем.

Спасение в домашнем спа

Руки станут бархатистыми, если вы хотя бы раз в неделю будете делать для них теплые масляные обертывания. Для этого к двум столовым ложкам оливкового масла добавьте одну-две капли масла из абрикосовых косточек. Слегка подогрейте смесь на водяной бане. Смочите в масле куски хлопковой ткани и “укутайте” руки. Можно воспользоваться тканевыми перчатками. Для усиления эффекта оберните руки целлофаном.

Вернуть мягкость коже рук поможет маска из отварного картофеля. Для этого разомните в пюре две отварные картофелины, добавьте чайную ложку любого масла и одну-две капли лимонного сока. Оставьте картофельные “компрессы” на коже рук на 10—15 минут, затем смойте остатки маски теплой водой и смажьте руки жирным питательным кремом.

Снять усталость с ваших рук и раздражение с покрасневшей кожи поможет ванночка из цветков ромашки и календулы.

Источник

Как наши предки обращались друг к другу? От «сударь» и «сударыня» к «как сам»

Если уж обратиться к нашей прямо-таки к древней давней истории страны, то тогда обращались по «статусу», и в звательном падеже: «княже», «отче», «человече», «старче», «владыко». Но это можно было говорить только кому-то конкретно, при обращении.

В Древней Руси гораздо более явно выделялись сословия. Потому нормальным обращением к незнакомому человеку было именно сословное.

При обращении учитывала и степень уважительности. Скажем, «христьянин».

Где-то примерно одновременно с христианизацией повсеместно стало распространяться обращение «сударь» и «сударыня», окончательно закрепившись в разговоре к XIII веку и просуществовав до начала ХХ века.

Всегда приветствовались обращения, которые подчеркивали некое доброе качество, по типу «красава», «увага», то есть уважаемый. Или, например, «любезный», которое лишь к XVIII-XIX веку стало использоваться как полупрезрительное от лица высших классов, а изначально означало именно то, что к незнакомому человеку обращаются именно с теплом и христианской любовью, и в ответ ожидают именно любезности.

Наши предки использовали и официальные и уважительные обращения, например — «Милостивая государыня» или «милостивый государь». Это относилось к незнакомым людям, а также к теми с кем поссорились.

А еще так все служебные документы начинались этим обращением, за которым следовало имя и отчество, если касалось высших слоёв общества.

К незнакомцам просто обращаться – сударыня и сударь . Но и такое обращение было к человеку состоятельному и образованному.

У простолюдинов , у которых не было ни чинов, ни отличий были такие обращения – барин, барыня и если девица, то барышня . Так же сударь, сударыня . А обращение к барину его слуг было почтительно — ваше благородие .

Нельзя не обратить внимание на то, что русский язык в древности был ярче и богаче, чем современный, потому что в ту пору люди использовали множество красивых слов для обращения друг к другу.

Имели отличия в обращение и возрастные характеристики. Например, человек старшего возраста, мог обратиться к девушке: барышня, душенька, душечка.

Молодые, но в зависимости от отношений, в том числе и родственных, могли обратиться к старшему человеку: матушка, батюшка.

Кстати, формой уважительного обращения, например, у новгородцев, был просто молчаливый поклон.

Улавливаете разницу? Мне жаль, что сейчас русский язык сейчас обеднел, что многие из старых красивых слов не используются вовсе. И всё это из-за многочисленных реформ, «подчищающих» русский язык, а на практике уничтожающие русский язык, а значит и нас с вами. К сожалению, многие наши соотечественники этого не понимают и не осознают.

В Советском Союзе этой проблемы – обращения, не было. Всё сводилось к одному слову – товарищ. И он, и она, и они – товарищ, товарищи. Хотя в этом слове нет ничего предосудительного, оно несёт в себе весьма серьёзный смысл.

Как мы обращаемся сегодня друг к другу?

Обращения к группе людей различаются в зависимости от того, к кому обращается говорящий, где он выступает и каковы его отношения с аудиторией:

«Дамы и господа» – при обращении к некой аудитории, а также аналогично обращению «господа».

«Уважаемые дамы и господа» – повышенно-вежливый регистр общения.

«Коллеги» – при обращении к людям своей профессии, единомышленникам в обсуждаемом вопросе; нейтрально-вежливый регистр.

Источник

masterok

masterok

Мастерок.жж.рф

Хочу все знать

Продолжаем изучать темы майского стола заказов. На сей раз тема может быть и не всем интересная, но сейчас зачастую забытая. Слушаем френда nazar1937: Предлагаю: речевой этикет в Российской империи начала ХХ века в быту и армии. От дворника до императора. Читаем книжки, смотрим кино и сериалы, ходим в театры… Сталкиваемся с «вашим превосхожительством» и «вашим сиятельством». Однако чётких канонов, подробно регламентирующих нормы обращения, трудно найти, а те работы, которые есть — фрагментарны и малопригодны. Как темка?

Слово «этикет» ввел в обиход французский король Людовик XIV в XVII веке. На одном из пышных приемов у этого монарха приглашенным были вручены карточки с правилами поведения, которые должны соблюдать гости. От французского названия карточек — «этикеток» — и произошло понятие «этикет» — воспитанность, хорошие манеры, умение вести себя в обществе. При дворах европейских монархов строго соблюдался придворный этикет, исполнение которого требовало как от августейших лиц, так и от окружения выполнения жестко регламентированных правил и норм поведения, иногда доходивших до абсурда. Так, например, испанский король Филипп III предпочел сгореть у своего камина (у него вспыхнули кружева), чем самому гасить огонь (ответственный за церемониал придворного огня отлучился).

Речевой этикет – «национально специфичные правила речевого поведения, реализующиеся в системе устойчивых формул и выражений в принятых и предписываемых обществом ситуациях «вежливого» контакта с собеседником. Такими ситуациями являются: обращение к собеседнику и привлечение его внимания, приветствие, знакомство, прощание, извинение, благодарность и т.д.» (Русский язык. Энциклопедия).

Таким образом, речевой этикет представляет собой нормы социальной адаптации людей друг к другу, он призван помочь организовать эффективное взаимодействие, сдерживать агрессию (как свою, так и чужую), служить средством создания образа «своего» в данной культуре, в данной ситуации.

Речевой этикет в узком смысле понимания этого термина используется в этикетных ситуациях общения при выполнении определенных этикетных действий. Эти действия могут иметь значение побуждения (просьба, совет, предложение, команда, приказ, требование), реагирования (реактивные речевые акты: согласие, несогласие, возражение, отказ, разрешение), социального контактирования в условия установления контакта (извинение, благодарность, поздравление), его продолжения и завершения.

Соответственно, основными этикетными жанрами являются: приветствие, прощание, извинение, благодарность, поздравление, просьба, утешение, отказ, возражение… Речевой этикет распространяется на устное и письменное общение.

При этом для каждого речевого жанра речевого этикета характерно богатство синонимичных формул, выбор которых определяется сферой общения, особенностями коммуникативной ситуации и характером взаимоотношений общающихся. Например, в ситуации приветствия: Здравствуйте! Доброе утро! Добрый день! Добрый вечер! (Очень) рад Вас приветствовать (видеть)! Разрешите Вас поприветствовать! Добро пожаловать! Мое почтение! Привет! Какая встреча! Ну и встреча! Кого я вижу! и др.

Таким образом, приветствие помогает не только выполнить соответствующее этикетное речевое действие при встрече, но и задать некую рамку общения, сигнализировать об официальных (Разрешите Вас поприветствовать!) или неофициальных (Привет! Какая встреча!) отношениях, задать некую тональность, например, шутливую, если молодой человек на приветствие ответит: Мое почтение! и т.д. Аналогичным образом распределяются по сфере их использования и остальные этикетные формулы.

Обращение (устно или письменно) к лицам, имеющим чины, было строго регламентировано и называлось титулом.Эти приторные словеса должны были знать все холопы, как «ОТЧЕ НАШ». ИНАЧЕ МОГЛИ БЫТЬ КРУПНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ.

Подданные русского государя непременно наказывались за прописки царского титула. И так же мера наказания зависела от серьезности проступка. Наказание по данному вопросу — являлось прерогативой высшей власти. Мера наказания фиксировалась либо в царском именном указе, либо в царском указе с боярским приговором. Наиболее распространенными наказаниями были битье кнутом или батогами, тюремное заключение на незначительный срок. Непременному наказанию подвергался не только факт искажения титула русского государя, но и применение одной или нескольких его формул к лицу, не обладавшему царским достоинством. Даже в иносказательном смысле подданным московского государя запрещалось употреблять по отношению друг к другу слова «царь», «величество» и пр. Если же такой факт имел место, он служил поводом для начала розыскной операции, ставился на контроль высшей власти. Показательный пример — «Именной царский указ «Об урезании языка Проньке Козулину, если по розыску окажется, что он называл Демку Прокофьева царем Ивашки Татариинова». Можно сказать, что в рассматриваемый период посягательство на царский титул было фактически приравнено к посягательству на государя.

Дворянский этикет.

Использовались такие формулы титулования: уважительным и официальным обращением было «милостивый государь, милостивая государыня». Так обращались к незнакомым людям, либо при внезапном охлаждении или обострении отношений. Кроме того, с таких обращений начинались все служебные документы.

Затем первый слог был отброшен, и появились слова «сударь, сударыня». Так стали обращаться к людям имущим и образованным, как правило, незнакомым.

В служебной среде (гражданской и военной) существовали такие правила обращения: от младшего по чину и званию требовалось обращение к старшему по титулу – от «Вашего благородия» до «Вашего высокопревосходительства»; к особам царской фамилии – «Ваше высочество» и «Ваше величество»; к императору и его жене обращались «Ваше императорское величество»; великие князья (близкие родственники императора и его жены) титуловались «императорским высочеством».

Часто прилагательное «императорское» опускалось, и при общении использовали только слова «величество» и «высочество» («К его величеству с поручением…»).

Князья, не принадлежавшие к царствующему дому, и графы со своими женами и незамужними дочерями, титуловались «Ваше сиятельство», светлейшие князья – «Ваша светлость».

Вышестоящие по службе обращались к подчиненным со словом «господин» с добавлением фамилии либо чина (должности). Люди, равные по титулу, обращались друг к другу без формулы титулования (например, «Послушай, граф…».

Простолюдины, которые не знали чинов и знаков различия, использовали такие обращения, как барин, барыня, батюшка, матушка, сударь, сударыня, к девицам – барышня. А наиболее почтительной формой обращения к барину, независимо от его чина, было «Ваше благородие».

Воинский этикет. Система обращений соответствовала системе воинских званий. Полным генералам положено говорить Ваше Высокопревосходительство, генерал-лейтенантам и генерал-майорам — Ваше Превосходительство. Начальников и старших из штаб- и обер-офицеров офицеры, подпрапорщики и кандидаты на классную должность называют по чину, прибавляя слово господин, например господин капитан, господин полковник, прочие нижние чины титулуют штаб-офицеров и капитанов — Ваше Высокоблагородие, остальных обер-офицеров — Ваше благородие (имеющих графский или княжеский титул — Ваше Сиятельство).

Департаментский этикет использовал в значительной мере ту же систему обращений, что и воинский.

В русском государстве в XVI — XVII веках существовала практика ведения «чинов» — разрядных книг, в которые ежегодно заносились записи о состоявшихся назначениях служилых людей на высшие военные и государственные должности и о царских поручениях отдельным должностным лицам.

Первая разрядная книга была составлена в 1556 г. при Иване Грозном и охватывала все назначения за 80 лет с 1475 г. (начиная с княжения Ивана III). Книга велась в Разрядном приказе. В приказе Большого дворца параллельно велась книга «дворцовых разрядов», в которую заносились «повседневные записи» о назначениях и поручениях в придворных службах служилых людей. Разрядные книги были отменены при Петре I, который ввел единую систему чинов, закрепленную Табелем о рангах 1722 г.

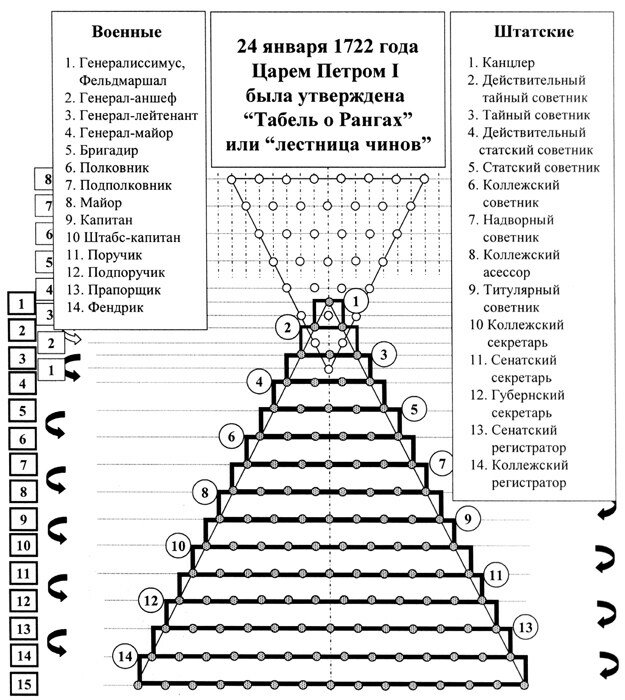

«Табель о рангах всех чинов воинских, статских и придворных» — закон о порядке государственной службы в Российской империи (соотношение чинов по старшинству, последовательность чинопроизводства). Утверждена 24 января (4 февраля) 1722 императором Петром I, просуществовала с многочисленными изменениями вплоть до революции 1917 года.

Цитата: «Табель о рангах всех чинов, воинских, статских и придворных, которые в котором классе чины; и которые в одном классе» — Пётр I 24 января 1722 г.

В Табели о рангах устанавливались чины 14 классов, каждому из которых соответствовала определенная должность на военной, морской, гражданской или придворной службе.

В русском языке термин «чин» означает степень отличия, ранг, звание, разряд, категорию, класс. Декретом советской власти от 16 декабря 1917 г. все ранги, классные чины и звания были упразднены. В наши дни термин «ранг» сохранился в Военно-морском флоте России (капитан 1-го, 2-го, 3-го ранга), в иерархии дипломатов и служащих ряда других ведомств.

При обращении к лицам, имевшим те или иные чины «Табели о рангах», лица равные по чину или нижестоящие были обязаны употреблять следующие титулы (в зависимости от класса):

«ВАШЕ ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО» — к лицам в чинах 1 и 2 классов;

«ВАШЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО» — к лицам в чинах 3 и 4 классов;

«ВАШЕ ВЫСОКОРОДИЕ» — к лицам в чинах 5 класса;

«ВАШЕ ВЫСОКОБЛАГОРОДИЕ» — к лицам в чинах 6–8 классов;

«ВАШЕ БЛАГОРОДИЕ» — к лицам в чинах 9–14 классов.

Кроме того, в России существовали титулы, употреблявшиеся при обращении к членам Императорского дома Романовых и лицам дворянского происхождения:

«ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО» — к императору, императрице и вдовствующей императрице;

«ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО» — к великим князьям (детям и внукам императора, а в 1797–1886 гг. и правнукам и праправнукам императора);

«ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО» — к князьям императорской крови;

«ВАША СВЕТЛОСТЬ» — к младшим детям правнуков императора и их мужским потомкам, а также к светлейшим князьям по пожалованию;

«ВАШЕ СИЯТЕЛЬСТВО» — к князьям, графам, герцогам и баронам;

«ВАШЕ БЛАГОРОДИЕ» — ко всем остальным дворянам.

При обращении к духовным лицам в России употреблялись следующие титулы:

«ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО» — к митрополитам и архиепископам;

«ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО» — к епископам;

«ВАШЕ ВЫСОКОПРЕПОДОБИЕ» — к архимандритам и игуменам монастырей, протоиереям и иереям;

«ВАШЕ ПРЕПОДОБИЕ» — к протодиаконам и диаконам.

В случае назначения чиновника на должность, класс который был выше его чина, он пользовался общим титулом по должности (напр., губернский предводитель дворянства пользовался титулом III-IV классов — «ваше превосходительство», даже если по чину или по происхождению имел титул «ваше благородие»). При письменном офиц. обращении низших должностных лиц к высшим назывались оба титула, причем частный употреблялся и по должности, и по чину и следовал за общим титулом (напр., «его превосходительству товарищу министра финансов тайному советнику»). С сер. 19 в. частный титул по чину и фамилия стали опускаться. При аналогичном обращении к низшему должностному лицу сохранялся только частный титул по должности (фамилия не указывалась). Равные же должностные лица обращались друг к другу либо как к низшим, либо по имени и отчеству с указанием общего титула и фамилии на полях документа. Почетные звания (кроме звания члена Гос. совета) обычно также включались в состав титула, причем в этом случае частный титул по чину, как правило, опускался. Лица, не имевшие чина, пользовались общим титулом в соответствии с классами, к к-рым приравнивалось принадлежавшее им звание (напр., камер-юнкеры и мануфактур-советники получали право на общий титул «ваше высокоблагородие»). При устном обращении к высшим чинам употреблялся общий титул; к равным и низшим гражд. чинам обращались по имени и отчеству или фамилии; к воен. чинам — по чину с добавлением фамилии или без нее. Нижние чины к подпрапорщикам и унтер-офицерам должны были обращаться по чину с добавлением слова «господин» (напр., «господин фельдфебель»). Существовали также титулы по происхождению (по «достоинству»).

Особая система частных и общих титулов существовала для духовенства. Монашествующее (черное) духовенство разделялось на 5 рангов: митрополит и архиепископ титуловались — «ваше высокопреосвященство», епископ — «ваше преосвященство», архимандрит и игумен — «ваше высокопреподобие». Три высших ранга именовались также архиереями, и к ним могли обращаться с общим титулом «владыка». Белое духовенство имело 4 ранга: протоиерей и иерей (священник) титуловались — «ваше высокопреподобие», протодьякон и дьякон — «ваше преподобие».

Все лица, имевшие чины (воен., гражд., придворные), носили форменную одежду, согласно роду службы и классу чина. Чины I-IV классов имели у шинелей красную подкладку. Особые мундиры полагались лицам, обладавшим почетными званиями (статс-секретарь, камергер и т. п.). Чины императорской свиты носили погоны и эполеты с императорским вензелем и аксельбанты.

Присвоение чинов и почетных званий, так же как и назначение на должности, награждение орденами и пр., оформлялось приказами царя по воен., гражд. и придворному ведомствам и отмечалось в формулярных (послужных) списках. Последние были введены еще в 1771, но получили окончательную форму и стали вестись систематически с 1798 в качестве обязательного док-та для каждого из лиц, находившихся на гос. службе. Эти списки являются важным историческим источником при изучении служебной биографии этих лиц. С 1773 стали ежегодно публиковаться списки гражд. чинов (в т. ч. и придворных) I-VIII классов; после 1858 продолжалось издание списков чинов I-III и отдельно IV классов. Издавались и аналогичные списки генералов, полковников, подполковников и армейских капитанов, а также «Список лицам, состоявшим в морском ведомстве, и флота адмиралам, штаб- и обер-офицерам…».

После Февральской революции 1917 система титулования была упрощена. Чины, звания и титулы были упразднены декретом ВЦИК и СНК от 10 нояб. 1917 «Об уничтожении сословий и гражданских чинов».

В повседневной деловой обстановке (деловая, рабочая ситуация) также используются формулы речевого этикета. Например, при подведении итогов работы, при определении результатов распродажи товаров или участия в выставках, при организации различных мероприятий, встреч возникает необходимость кого-то поблагодарить или, наоборот, вынести порицание, сделать замечание. На любой работе, в любой организации у кого-то может появиться необходимость дать совет, высказать предложение, обратиться с просьбой, выразить согласие, разрешить, запретить, отказать кому-то.

Приведем речевые клише, которые используются в данных ситуациях.

Выражение благодарности:

—Позвольте (разрешите) выразить (большую, огромную) благодарность Николаю Петровичу Быстрову за отлично (прекрасно) организованную выставку.

—Фирма (дирекция, ректорат) выражает благодарность всем сотрудникам (преподавательскому составу) за…

—Должен выразить начальнику отдела снабжения (свою) благодарность за…

—Позвольте (разрешите) выразить большую (огромную) благодарность…

За оказание какой-либо услуги, за помощь, важное сообщение, подарок принято благодарить словами:

—Я благодарен вам за то, что…

—(Большое, огромное) спасибо вам (тебе) за…

—(Я) очень (так) благодарен вам!

Эмоциональность, экспрессивность выражения благодарности усиливается, если сказать:

—Нет слов, чтобы выразить вам (мою) благодарность!

—Я до такой степени благодарен вам, что мне трудно найти слова!

—Вы не можете себе представить, как я благодарен вам!

– Моя благодарность не имеет (не знает) границ!

Замечание, предупреждение:

—Фирма (дирекция, правление, редакция) вынуждена сделать (серьезное) предупреждение (замечание)…

—К (большому) сожалению (огорчению), должен (вынужден) сделать замечание (вынести порицание)…

Нередко люди, особенно наделенные властью, считают необходимым высказывать свои предложения, советы в категорической форме:

—Все (вы) обязаны (должны)…

—Вам непременно следует поступить так…

—Категорически (настойчиво) советую (предлагаю) сделать…

Советы, предложения, высказанные в такой форме, похожи на приказание или распоряжение и не всегда рождают желание следовать им, особенно если разговор происходит между сослуживцами одного ранга. Побуждение к действию советом, предложением может быть выражено в деликатной, вежливой или нейтральной форме:

—Разрешите (позвольте) дать вам совет (посоветовать вам)…

—Разрешите предложить вам…

—(Я) хочу (мне хотелось бы, мне хочется) посоветовать (предложить) вам…

—Я посоветовал бы (предложил бы) вам…

—Я советую (предлагаю) вам…

Обращение с просьбой должно быть деликатным, предельно вежливым, но без излишнего заискивания:

—Сделайте одолжение, выполните (мою) просьбу…

—Если вам не трудно (вас это не затруднит)…

—Не сочтите за труд, пожалуйста, отнесите…

—(Не) могу ли я попросить вас…

– (Пожалуйста), (очень вас прошу) разрешите мне…

Просьба может быть выражена с некоторой категоричностью:

—Настоятельно (убедительно, очень) прошу вас (тебя)…

Согласие, разрешение формулируется следующим образом:

—(Сейчас, незамедлительно) будет сделано (выполнено).

—Пожалуйста (разрешаю, не возражаю).

—Согласен отпустить вас.

—Согласен, поступайте (делайте) так, как вы считаете.

При отказе используются выражения:

—(Я) не могу (не в силах, не в состоянии) помочь (разрешить, оказать содействие).

—(Я) не могу (не в силах, не в состоянии) выполнить вашу просьбу.

—В настоящее время это (сделать) невозможно.

—Поймите, сейчас не время просить (обращаться с такой просьбой).

—Простите, но мы (я) не можем (могу) выполнить вашу просьбу.

– Я вынужден запретить (отказать, не разрешить).

Среди деловых людей любого ранга принято решать особенно важные для них вопросы в полуофициальной обстановке. Для этого устраиваются охота, рыбалка, выезд на природу, следует приглашение на дачу, в ресторан, сауну. В соответствии с обстановкой меняется и речевой этикет, он становится менее официальным, приобретает непринужденный эмоционально-экспрессивный характер. Но и в такой обстановке соблюдается субординация, не допускается фамильярный тон выражений, речевая «распущенность».

Немаловажным компонентом речевого этикета является комплимент. Тактично и вовремя сказанный, он поднимает настроение у адресата, настраивает его на положительное отношение к оппоненту. Комплимент говорится в начале разговора, при встрече, знакомстве или во время беседы, при расставании. Комплимент всегда приятен. Опасен только неискренний комплимент, комплимент ради комплимента, чрезмерно восторженный комплимент.

Комплимент относится к внешнему виду, свидетельствует об отличных профессиональных способностях адресата, его высокой нравственности, дает общую положительную оценку:

—Вы хорошо (отлично, прекрасно, превосходно, великолепно, молодо) выглядите.

—Вы не меняетесь (не изменились, не стареете).

—Время вас щадит (не берет).

—Вы (так, очень) обаятельны (умны, сообразительны, находчивы, рассудительны, практичны).

—Вы хороший (отличный, прекрасный, превосходный) специалист (экономист, менеджер, предприниматель, компаньон).

—Вы хорошо (отлично, прекрасно, превосходно) ведете (свое) хозяйство (дело, торговлю, строительство).

—Вы умеете хорошо (прекрасно) руководить (управлять) людьми, организовывать их.

—С вами приятно (хорошо, отлично) иметь дело (работать, сотрудничать).

Общение предполагает наличие еще одного слагаемого, еще одного компонента, который проявляет себя на всем протяжении общения, является его неотъемлемой частью, служит перекидным мостиком от одной реплики к другой. И в то же время норма употребления и сама форма слагаемого окончательно не установлены, вызывают разногласие, являются больным местом русского речевого этикета.

Об этом красноречиво говорится в письме, опубликованном в «Комсомольской правде» (24.01.91) за подписью Андрей. Поместили письмо под заглавием «Лишние люди». Приведем его без сокращений:

У нас, наверное, в одной-единственной стране мира нет обращения людей друг к другу. Мы не знаем, как обратиться к человеку! Мужчина, женщина, девушка, бабуся, товарищ, гражданин – тьфу! А может, лицо женского пола, лицо мужского пола! А легче – эй! Мы – никто! Ни для государства, ни друг для друга!

Автор письма в эмоциональной форме, достаточно остро, используя данные языка, ставит вопрос о положении человека в нашем государстве. Таким образом, синтаксическая единица – обращение – становится социально значимой категорией.

Чтобы разобраться в этом, необходимо осмыслить, в чем заключается особенность обращения в русском языке, какова его история.

Обращение испокон веков выполняло несколько функций. Главная из них – привлечь внимание собеседника. Это – вокативная функция.

Поскольку в качестве обращений используются как собственные имена (Анна Сергеевна, Игорь, Саша), так и названия людей по степени родства (отец, дядя, дедушка), по положению в обществе, по профессии, должности(президент, генерал, министр, директор, бухгалтер), по возрасту и полу (старик, мальчик, девочка), обращение помимо вокативной функции указывает на соответствующий признак.

Наконец, обращения могут быть экспрессивно и эмоционально окрашенными, содержать оценку: Любочка, Маринуся, Любка, болван, остолоп, недотепа, шалопай, умница, красавица. Особенность таких обращений заключается в том, что они характеризуют как адресата, так и самого адресанта, степень его воспитанности, отношение к собеседнику, эмоциональное состояние.

Приведенные слова-обращения используются в неофициальной ситуации, только некоторые из них, например, собственные имена (в их основной форме), названия профессий, должностей служат обращениями и в официальной речи.

Отличительной чертой официально принятых обращений на Руси было отражение социального расслоения общества, такой его характерной черты, как чинопочитание.

Не поэтому ли в русском языке корень чин оказался плодовитым, дав жизнь

—словам: чиновник, чиновничество, благочинный, благочиние, чинолюбие, чинопочитание, чиноначалъник, чиноначалъствовать, бесчинный, бесчинствовать, чиноразрушитель, чиногубитель, чинопочитатель, чинокрад, чинно, чинность, подчиниться, подчинение,

—словосочетаниям: не по чину, раздать по чинам, чин чином, большой чин, не разбирая чинов, не чинясь, чин по чину;

—пословицам: Чин чина почитай, а меньшой садись на край; Пуля чинов не разбирает; Дураку, что большому чину, везде простор; Целых два чина: дурак да дурачина; А тот бы и в чинах, да жаль, карманы пусты.

Показательны также формулы посвящений, обращений и подписи самого автора, культивировавшиеся в XVIII веке. Например, труд М.В. Ломоносова «Российская грамматика» (1755) начинается посвящением:

Пресветлейшему государю, великому князю Павлу Петровичу, герцогу голстейн-шлезвигскому, сторманскому и дитмарскому, графу олденбургскому и долмангорскому и прочая, милостивейшему государю…

Затем идет обращение:

Пресветлейший государь, великий князь, милостивейший государь!

вашего императорского величества всенижайший раб Михаила Ломоносов.

Социальное расслоение общества, неравенство, существовавшее в России несколько веков, нашло отражение в системе официальных обращений.

Во-первых, существовал документ «Табель о рангах», изданный в 1717–1721 гг., который затем переиздавался в несколько измененном виде. В нем перечислялись военные (армейские и флотские), гражданские и придворные чины. Каждая категория чинов подразделялась на 14 классов. Так, к 3-му классу относились генерал-поручик, генерал-лейтенант; вице-адмирал; тайный советник; гофмаршал, шталмейстер, егермейстер, гофмейстер, обер-церемонимейстер; к 6-му классу – полковник; капитан 1-го ранга; коллежский советник; камер-фурьер; к 12-му классу – корнет, хорунжий; мичман; губернский секретарь.

Помимо названных чинов, которые определяли систему обращений, существовали обращения ваше высокопревосходительство, ваше превосходительство, ваше сиятельство, ваше высочество, ваше величество, милостивейший (милостивый) государь, государь и др.

Во-вторых, монархический строй в России до XX века сохранял разделение людей на сословия. Для сословно организованного общества характерна была иерархия в правах и обязанностях, сословное неравенство и привилегии. Выделялись сословия: дворяне, духовенство, разночинцы, купцы, мещане, крестьяне. Отсюда обращения господин, госпожа по отношению к людям привилегированных социальных групп; сударь, сударыня – для среднего сословия или барин, барыня для тех и других, и отсутствие единого обращения к представителям низшего сословия. Вот что пишет по этому поводу Лев Успенский:

Мой отец был крупным чиновником и инженером. Взгляды его были весьма радикальными, да и по происхождению он был «из третьего сословия» – разночинец. Но, если бы ему даже пришла на ум фантазия обратиться на улице: «Эй, сударь, на Выборгскую!» или: «Господин извозчик, вы свободны?» он не возрадовался бы. Извозчик, скорее всего, принял бы его за подгулявшего типа, а то и просто рассердился бы: «Грешно, вам барин, ломаться над простым человеком! Ну какой я вам «господин»? Постыдились бы!» (Комс. пр. 18.11.77).

В языках других цивилизованных стран в отличие от русского существовали обращения, которые использовались как по отношению к человеку, занимающему высокое положение в обществе, так и к рядовому гражданину:мистер, миссис, мисс (Англия, США), сеньор, сеньора, сеньорита (Испания), синьор, синьора, синьорина (Италия), пан, пани (Польша, Чехия, Словакия).

«Во Франции, – пишет Л. Успенский, – и консьержка у входа в дом называет хозяйку-домовладелицу «мадам»; но и хозяйка, пусть без всякого почтения, обратится к своей служащей точно так же: «Бонжур, мадам Вижу!». Миллионер, случайно севший в такси, назовет шофера «мосье», и таксист скажет ему, открывая дверь: «Силь ву плэ, мосье!» – «Пожалуйста, сударь!» Там и это норма» (там же).

После Октябрьской революции особым декретом упраздняются все старые чины и звания. Провозглашается всеобщее равенство. Обращения господин – госпожа, барин – барыня, сударь – сударыня, милостивый государь (государыня) постепенно исчезают. Только дипломатический язык сохраняет формулы международной вежливости. Так, к главам монархических государств обращаются: Ваше величество, ваше превосходительство;иностранных дипломатов продолжают называть господин – госпожа.

Вместо всех существовавших в России обращений, начиная с 1917–1918 гг., получают распространение обращения гражданин и товарищ. История этих слов примечательна и поучительна.

Слово гражданин зафиксировано в памятниках XI века. Оно пришло в древнерусский язык из старославянского языка и служило фонетическим вариантом слова горожанин. И то и другое означало «житель города (града)». В этом значении гражданин встречается и в текстах, относящихся к XIX веку. Так у А.С. Пушкина есть строчки:

Не демон – даже не цыган,

А просто гражданин столичный.

В XVIII веке это слово приобретает значение «полноправный член общества, государства».

Самый занудный титул был конечно у императора.

Кого было принято называть «государь»?

Слово государь в России в старину употребляли безразлично, вместо господин, барин, помещик, вельможа. В XIX веке к царю обращались Всемилостивейший Государь, к великим князьям — Милостивейший Государь, ко всем частным лицам — милостивый государь (при обращении к высшему), милостивый государь мой (к равному), государь мой (к низшему). Слова сударь (также с ударением на второй слог), сударик (дружественное) употреблялись преимущественно в устной речи.

При одновременном обращении к мужчинам и женщинам часто говорят «Дамы и господа!». Это неудачная калька с английского языка (Ladies and Gentlemen). По-русски слово господа в равной степени соотносится с формами единственного числа господин и госпожа, а «госпожа» входит в число «господ».

После Октябрьской революции на смену «сударю», «сударыни», «господину», «госпоже» пришло слово«товарищ». Оно снимало различия по полу (так обращались как к мужчине, так и к женщине) и по социальному статусу (так как к человеку с низким статусом нельзя было обратиться «сударь», «сударыня»). Слово товарищ при фамилии до революции указывало на членство в революционной политической партии, в том числе коммунистов.

Слова «гражданин»/«гражданка» предназначались для тех, в ком пока не видели «товарищей», и по сей день ассоциируются с репортажами из зала суда, а не с Французской революцией, которая ввела их в практику речи. Ну а после перестройки и некоторые «товарищи» стали «господами», и обращение осталось только в коммунистической среде.

Емышева Е.М., Мосягина О.В. — История этикета. Придворный этикет в России в XVIIIв.

Источник

masterok

masterok