ДЕЛЬТАПЛАН БЕЗ СЕКРЕТОВ

Писем множество. Одни из них — на «фирменных» бланках различных предприятий и учреждений, другие — на листочках, вырванных из ученических тетрадок. Но вопросы во всех примерно одинаковые: читатели интересуются, где, когда и как можно получить исчерпывающие сведения о дельтапланах и дельтапланеризме. Начатый нами еще в 1968 году разговор о новом виде безмоторного летания вызвал огромный интерес и приобрел размах поистине всеохватный.

Это, на наш взгляд, вполне закономерно и неудивительно: уровень технической подготовки молодежи сейчас достаточно высок для того, чтобы даже в домашних условиях построить своими силами полноценный дельтаплан. Некоторый дефицит необходимых материалов также не останавливает энтузиастов дельтапланеризма. Трудности в другом: нет хороших, подробных и достоверных чертежей, по которым можно было бы изготовить детали дельтаплана, а недостаток опыта и технологических навыков очень часто сводит на нет попытки самостоятельно сшить купол (парус). Доходят до крайностей. В письме семиклассника Владимира Никитина из Сумской области — фотография босоногого мальчишки. Он летит с небольшого холмика на дельтаплане, сделанном из еловых жердей и обтянутом кусками старого кумачового лозунга.

Подобных корреспонденций немало. Они наглядно показывают, с какими трудностями сталкиваются энтузиасты дельтапланеризма на пути к своей мечте! Но вот дельтаплан, наконец, готов. Поблескивая новенькими деталями, он красуется на вершине холма, готовый к полету и чем-то похожий на огромную фантастическую птицу.

Тут-то и начинаются главные неприятности! Ведь нет пока никаких официальных инструкций или наставлений по производству полетов, правил безопасности и т. д., не говоря уже о методике. Каждый пытается летать по собственному разумению, на свой страх и риск! А это совершенно недопустимо.

Между тем некоторые общественные организации, первыми начавшие в нашей стране освоение дельтапланов, уже накопили немалый опыт, выработали пусть пока еще не во всем совершенные правила организации и проведения полетов, заложили основы методики подготовки новичков. Однако, судя по письмам читателей, мало кто знает, как с этими организациями установить связь и на какую помощь с их стороны могут рассчитывать люди, начинающие все с азов. Курьезная деталь: недавно в нашу редакцию позвонили из городской телефонной справочной службы (знаменитая «09») и просили дать адреса клубов дельтапланеристов и других организаций, где молодежь занимается этим видом спорта.

Внимательно изучив полученные письма, мы составили перечень вопросов, которые больше всего интересуют наших читателей, и подготовили подборку под общим названием — дельтаплан без секретов.

Семейство дельтапланов «Славутич», созданное в комсомольском общественном конструкторском бюро в Киеве энтузиастами дельтаплана, появилось на свет в результате большой исследовательской работы и комплекса летных испытаний, проведенных при непосредственном содействии генерального конструктора О. К. Антонова. Участники этой работы — инженеры КБ Н. Калашников, А. Пешков, В. Моисеев и Г. Макаров.

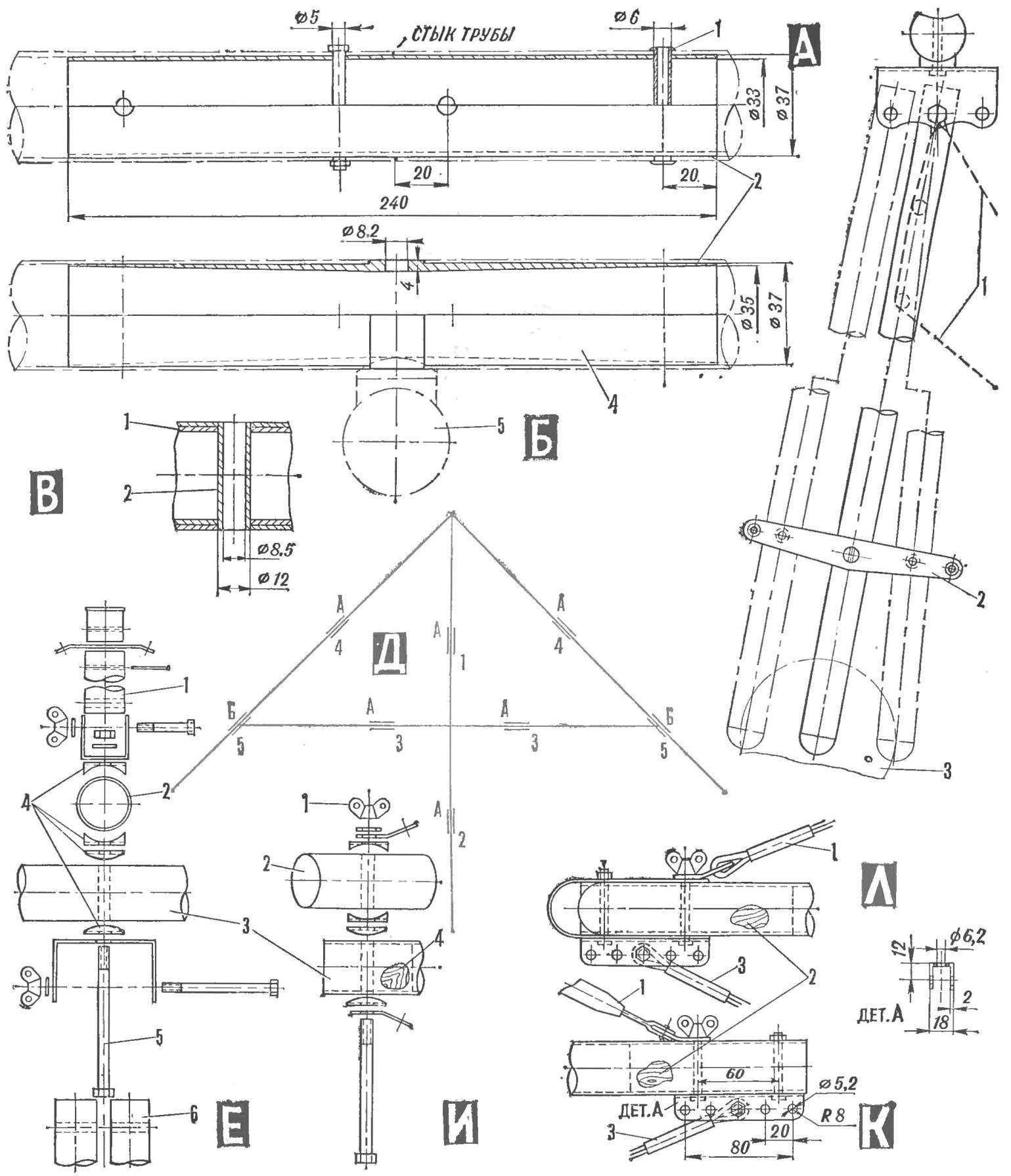

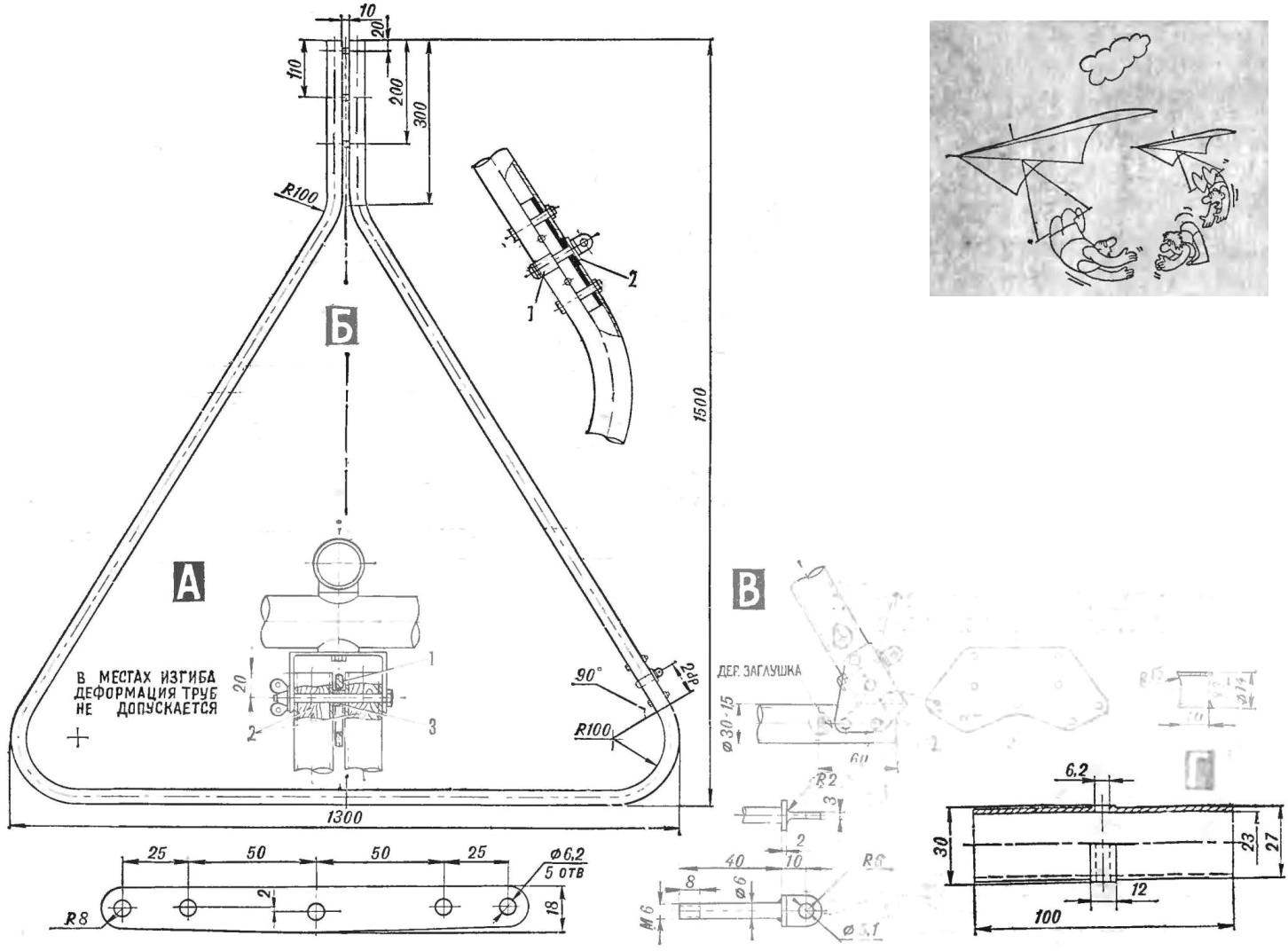

А — передний узел, Б — «топ» мачты, В — боковой узел, Г — центральный узел, Д — хвостовой узел; 1 — труба — передняя кромка, 2 — килевая балка, 3 — мачта, 4 — поперечная балка, 5 – рулевая трапеция, 6 — предохранительные шайбы, 7 — подвесная система, 8 — 11 — тросовые растяжки.

Дельтапланы типа «Славутич» предназначены для первоначального обучения полетам дельтапланеристов, выполнения тренировочных и рекордных полетов, участия в соревнованиях.

Конструкция аппаратов всех модификаций состоит из следующих основных элементов (рис. 1): каркаса, рулевой трапеции, мачты, тросовых растяжек, купола и подвесной системы. Они позволяют использовать ее в трех вариантах: «Славутич-1» — наиболее прост в управлении, рекомендуется для первоначального обучения дельтапланеристов; вариант 2 — переходной, отличается от первого увеличенным углом при вершине (с 80° до 84°). Модификация варианта 1 в вариант 2 осуществляется удлинением поперечной трубы на 100 мм с каждой стороны (стыковочное отверстие на передней кромке переносится на 120 мм назад). При этом используется один и тот же купол. Вариант 3 — спортивный, имеет угол при вершине 90°. При модификации каркаса — доработка та же, что и для варианта 2, с соответствующим увеличением поперечной балки на 210 мм и переносом стыковочного отверстия на передней кромке на 280 мм назад. Купол имеет увеличенный по сравнению с другими вариантами угол при вершине — 97°.

Теоретическая схема каркаса и обшивки, а также основные геометрические и летно-технические данные вариантов дельтаплана «Спавутич» приведены на рисунках.

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Каркас — основной жесткий элемент аппарата, определяющий его геометрические характеристики. Основные части каркаса: две передние кромки, килевая балка, поперечная балка, носовой узел, центральный, боковой и хвостовой узлы. Передние кромки, киль и поперечная балка трубчатой конструкции имеют стыки по длине в виде переходных муфт. В центре переходной муфты — стыковочное отверстие (рис. 2). Концы труб заглушены деревянными вкладышами длиной, равной четырем диаметрам трубы, как показано на рисунке. Торцы вкладышей покрываются эпоксидной смолой. Стыковочные отверстия образованы внутренним диаметром трубок, вставленных поперек основной трубы. При использовании в качестве материала для этих вкладышей дельтадревесины трубки не нужны. Носовой узел А соединяет между собой передние кромки и киль. Крепление носового узла и труб — 4 болта М8. Расстояние между осями крепления передних кромок — 150 мм. На носовой узел устанавливаются верхний и нижний элементы крепления передних тросовых растяжек.

А — схема регулировки рулевой трапеции по длине дельтаплана: 1 — подвесная система пилота. 2 — регулировочная планка, 3 — защитная шайба.

Б — стыковка труб с помощью муфты: 1 — трубчатая заклепка, 2 — стыковочная муфта, 3 — защитная шайба.

В — конструкция стыковочного отверстия: 1 — стыковочная муфта, 2 — трубка.

Д — схема расположения разъемов (при длине дельтаплана в сложенном состоянии около 2 м используются все обозначенные разъемы, при длине около 2,7 м разъемы 1, 2 и 3 не выполняются).

Е — центральный узел: 1 — мачта. 2—килевая балка, 3 — поперечная балка. 4 — шайбы. 5 — центральный болт, 6 — рулевая трапеция.

И — боковой узел: 1 — гайка-барашек. 2 — труба — передняя кромка, 3 — поперечная балка. 4 — деревянный вкладыш — буж.

К — хвостовой узел: 1 — тандер (талреп), 2 — деревянный вкладыш — буж, 3 — нижняя тросовая растяжка.

Л — носовой узел: 1 — верхняя тросовая растяжка, 2 — деревянный вкладыш — буж, 3 — нижняя тросовая растяжка.

М — оковка носового узла, Н — оковка центрального узла, О — верхняя оковка центрального узла, П — шайба, Р — пластина крепления троса, С — мачтовая пластина крепления тросов, Т — регулировочный тандер и способ заделки троса.

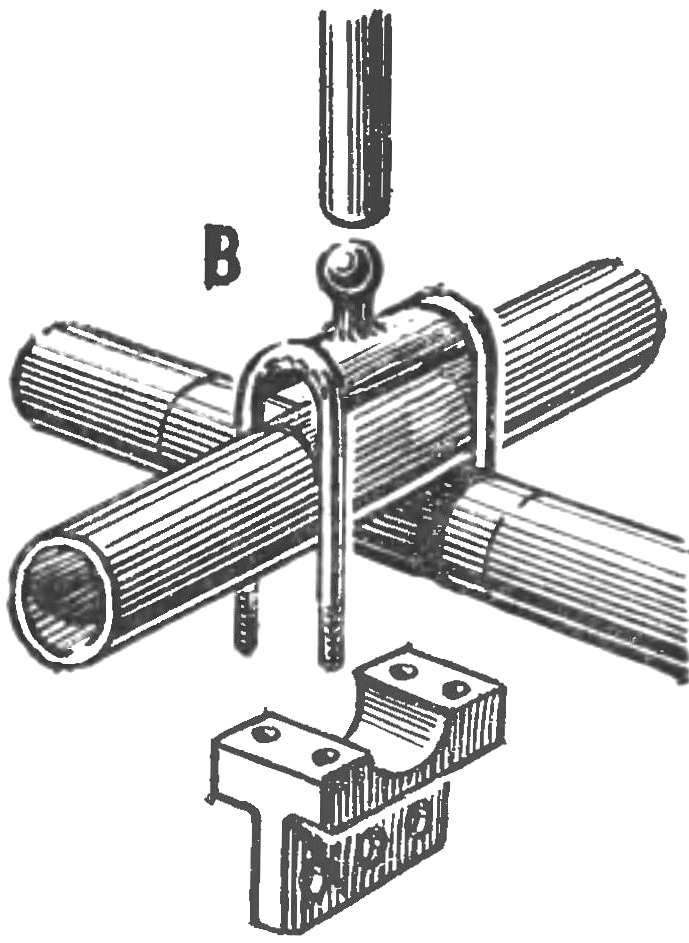

Центральный узел Г предназначен для соединения полеречной и килевой балок между собой, установки рулевой трапеции и мачты. Он состоит из нижнего и верхнего П-образных профилей, центрального болта, вкладыша, двух трубчатых шайб, пружинной шайбы и гайки. На нижнем П-образном профиле устанавливается рулевая трапеция, при этом обеспечивается возможность ее перестановки вдоль киля на 35 мм от среднего положения. Верхний П-образный профиль предназначен для установки мачты.

Хвостовой узел Д предназначен для крепления задних тросовых растяжек и состоит из верхнего и нижнего элементов крепления растяжек, болта крепления, пружинной шайбы и барашковой гайки.

Боковой узел В предназначен для крепления поперечной Сапки и передних кромок между собою, а также для крепления концевых проушин боковых тросовых растяжек.

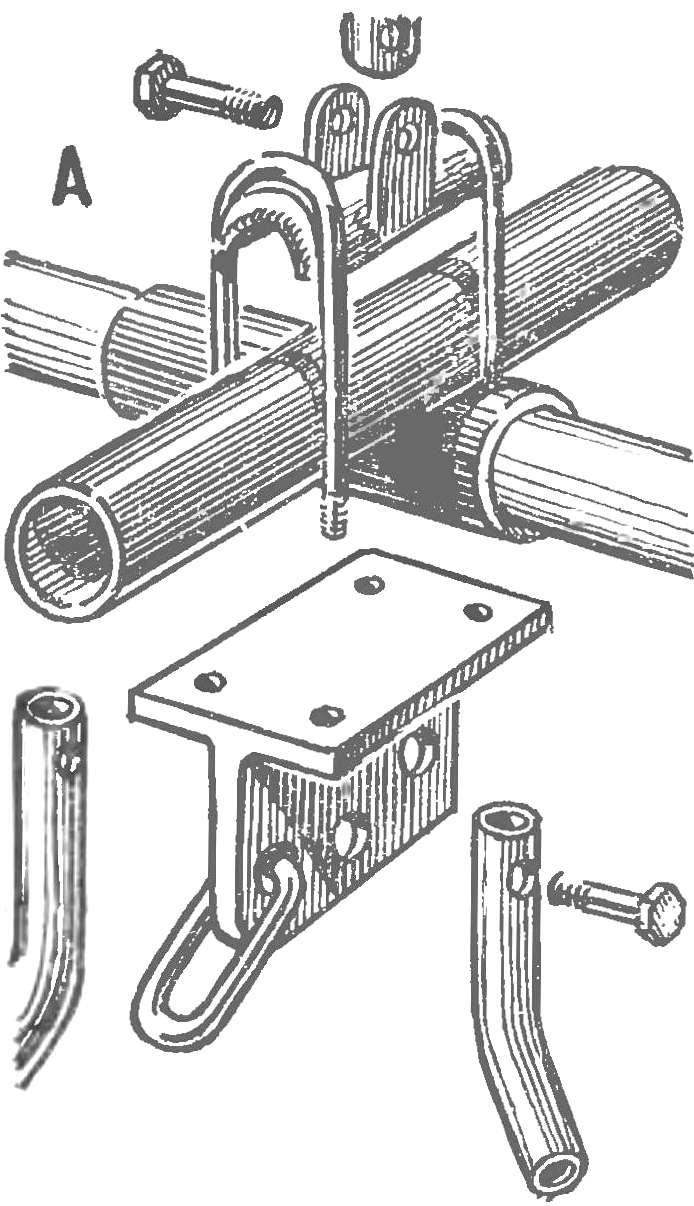

Рулевая трапеция предназначена для управления дельтапланом, для крепления подвесной системы и нижних тросовых растяжек. Она может быть выполнена в разборном или неразборном вариантах (рис. 3).

Верхняя часть трапеции (рис. 2) имеет болтовые «ступеньки» для крепления подвесной системы. Каждая ступенька состоит из болта М8, пружинной шайбы и барашковой гайки. Между трубами трапеции устанавливаются распорные трубки (надеты на болт), обеспечивающие постоянный зазор между ними. Фиксирование подвесной системы на той или другой «ступеньке» обеспечивает изменение центровки аппарата с пилотом в пределах 1 — 1,5%.

А — крепление трапеции к каркасу: 1 — карабин подвески пилота, 2 — деревянная заглушка — буж, 3 распорная втулка (см. также «В» -справа).

Б — рулевая трапеция, (вверху — конструкция разъема): 1 — переходная втулка, 2 — регулировочная планка, внизу – ее вид в плане.

В — вариант разъема без применения гнутых труб: 1 — регулировочная планка, 2 — накладка и ее развертка. Справа — распорная втулка (ом. также А», позиция 3). Внизу — ушковый болт.

Г — переходная втулка.

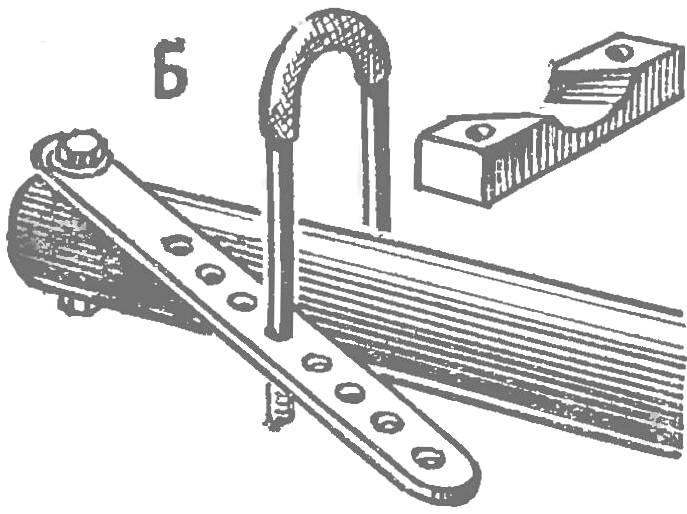

А — центральный узел, Б — боковой узел, В — конструкция узла, выполненного без сверления основных труб каркаса (разработка А. Антипова, г. Красноярск).

В нижней части боковых стоек трапеции установлены узлы крепления нижних тросовых растяжек, которые состоят из ушкового болта М6, шайбы и самоконтрящейся гайки. В местах установки этих узлов в стойки вставлены Муфты, подобные муфтам основного каркаса (рис. 3Г).

Мачта предназначается для крепления верхних тросовых растяжек и состоит из трубы и крестообразного узла крепления тросов. Узел крепления тросов установлен на мачте с помощью вкладыша и шплинта (рис. 2). Труба мачты крепится к верхнему П-образному профилю центрального узла болтом М6.

Тросовые растяжки обеспечивают требуемую жесткость каркаса и состоят из верхних и нижних ветвей, которые, в свою очередь, делятся на передние, боковые и задние. Передние и задние нижние тросовые растяжки дают возможность изменять положение рулевой трапеции вдоль килевой балки. Эта регулировка обеспечивается тендерами, регулировочными П-образиыми профилями на носовом и хвостовом узлах или регулировочными планками на боковых узлах трапеции (рис. 2). В двух последних случаях тандер служит только для натягивания передних и задних тросов. Регулировка натяжения боковых тросов также осуществляется с помощью тандеров.

Источник

МОТОДЕЛЬТАПЛАН: КОМПОНОВКИ И СХЕМЫ

Мотодельтапланы того периода отличало большое разнообразие схем и компоновок, смелый поиск оптимальных технических решений. В 1981 — 1983 годах такие решения были в основном найдены, и последовал бум в развитии этих летательных аппаратов (ЛА).

Но, прежде чем говорить о достоинствах и недостатках схем и компоновок мотодельтапланов, необходимо определить, что же следует понимать под термином «мотодельтаплан».

По существующей международной классификации к сверхлегким летательным аппаратам относятся безмоторные ЛА массой не более 60 кг и моторные ЛА массой не более 150 кг и площадью крыла не менее 10 м 2 . Эти определения приняты в 1981 году Международной авиационной федерацией с целью регистрации рекордов. Среди безмоторных СЛА наибольшее распространение получили дельтапланы. Определение дельтаплана, наиболее полно учитывающее особенности его конструкции, дано А. П. Клименко.

Согласно этому определению дельтапланом называется сверхлегкий летательный аппарат, аэродинамическая несущая поверхность которого формируется под воздействием потока на упругую среду «обшивка — каркас» и управление которым осуществляется за счет перемещения центра масс относительно крыла.

Развитие моторных сверхлегких летательных аппаратов, или, как еще их называют, сверхлегких самолетов (СЛС), идет по двум направлениям: СЛС, которые управляются рулевыми аэродинамическими поверхностями (рули высоты и направления, интерцепторы, элероны), и СЛС с балансирным управлением — мотодельтапланы.

Существенным признаком последних является силовая установка. В связи с этим определение дельтаплана может быть в полной мере перенесено на мотодельтаплан с прибавкой определения «моторный».

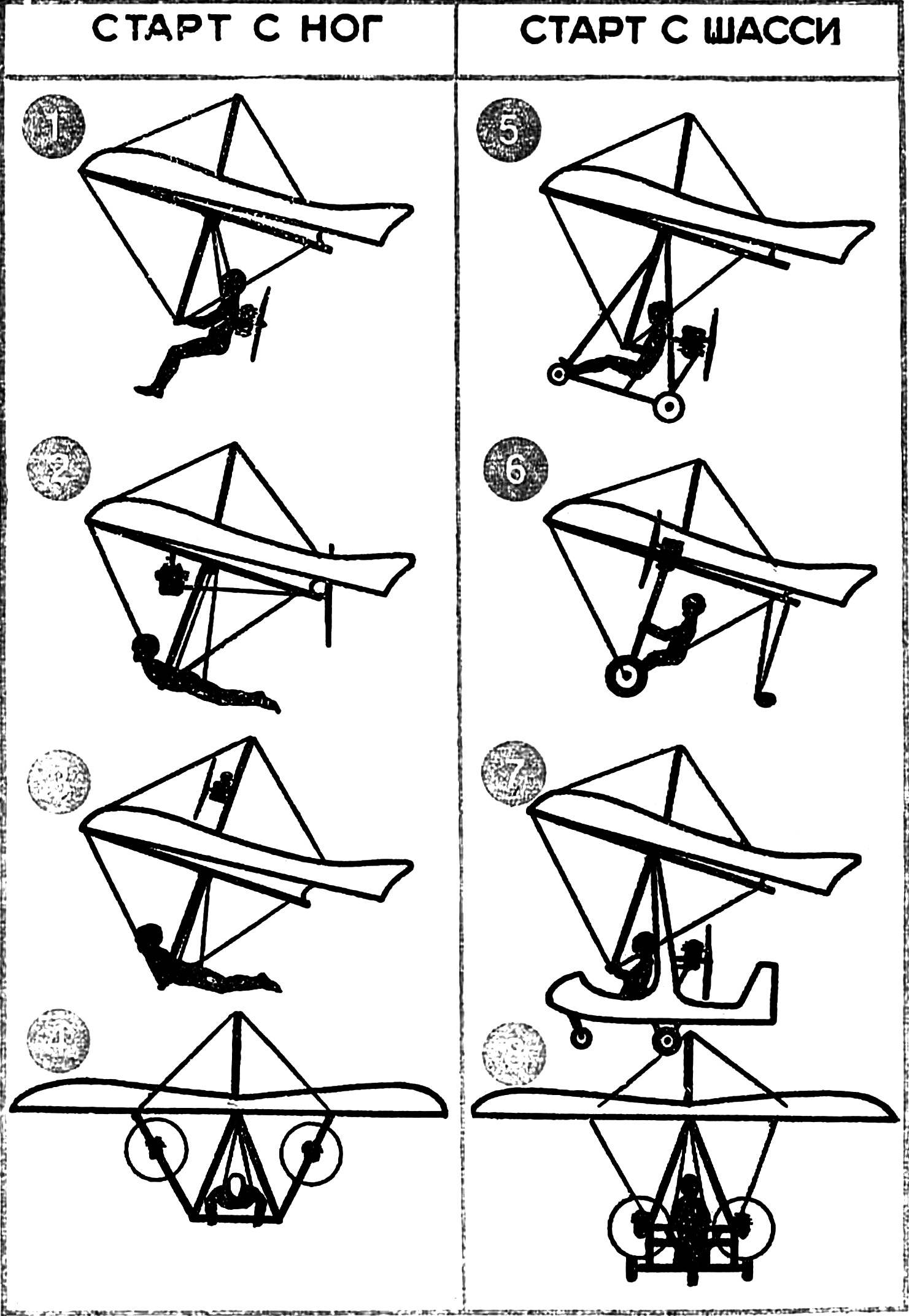

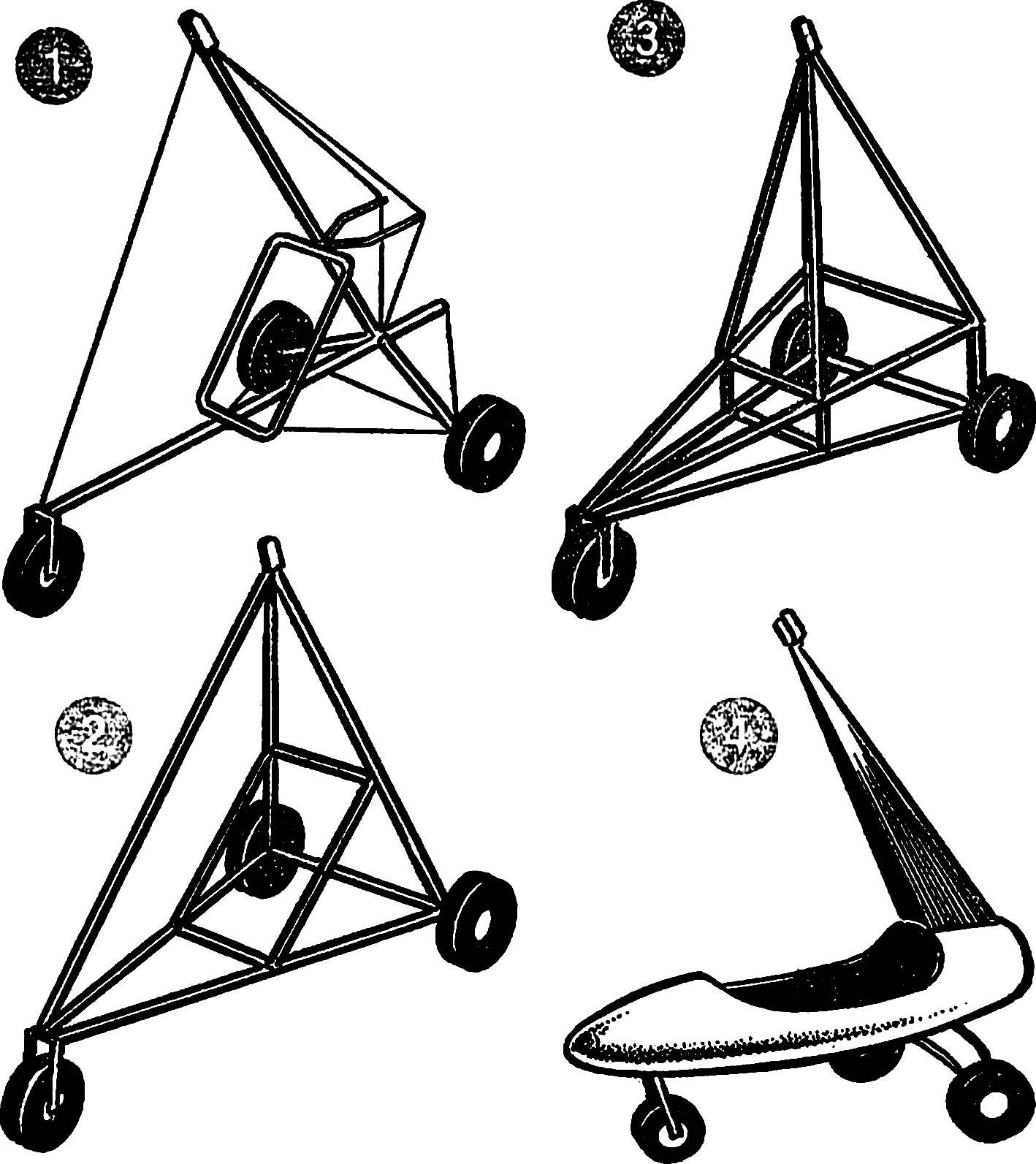

На рисунке 1 приведены основные схемы и компоновки мотодельтапланов, встречавшиеся на всех этапах их развития. Первую группу образуют МД, стартующие за счет разбега пилота. К преимуществам аппаратов этой группы относятся малая масса конструкции, возможность устанавливать на них маломощные двигатели, использовать для старта неровные площадки.

Рис. 1. Компоновочные схемы мотодельтапланов:

1 — с двигателем на спине пилота, 2 — с двигателем под крылом, 3 — с двигателем на мачте, 4 — с двумя двигателями на крыле или подкосах, 5 — с двигателем на мототележке, 6 — с двигателями на крыле или подкосах, 7 — с двигателем на фюзеляже, 8 — с двумя или несколькими двигателями на мототележке.

Однако их нельзя применять для транспортирования полезного груза, при выполнении старта на долю пилота выпадают большие физические нагрузки; безопасность же полетов ниже, чем у МД второй группы. Анализ авиационных происшествий на дельтапланах показывает, что подавляющее большинство тяжелых травм происходит при ударе головой или грудью о землю. Дело в том, что пилот такого мотодельтаплана (равно как и спортивного аппарата) не зафиксирован жестко относительно конструкции, а находится в мягкой подвесной системе, допускающей маятниковое перемещение относительно крыла. При сваливаниях, которые возможны во время полетов вблизи земли на малой скорости, мотодельтаплан сталкивается с землей, когда его траектория круто наклонена; в подобной ситуации корпус пилота наклонен вперед, что увеличивает вероятность неприятных последствий. Единственный и наиболее эффективный прием самозащиты, применяемый дельтапланеристами, — во что бы то ни стало встретить землю ногами.

Характерным признаком мотодельтапланов второй группы является шасси — колесное или поплавковое (при старте с воды). Эти аппараты способны перевозить полезный груз, взлет и посадка на них сравнительно просты, а уровень безопасности полетов выше, чем на МД первой группы. Последнее объясняется тем, что пилоты ограждены силовыми элементами конструкции и в большинстве случаев жестко зафиксированы привязными ремнями.

Мотодельтапланы первой группы имеют то же применение, что и мотопланеры. Их компоновки отличаются в основном расположением двигателей. Компоновка любительских аппаратов № 1 с двигателем на спине пилота встречается крайне редко. Она наименее безопасна, полет на таком МД требует от пилота особого внимания и напряжения при старте и к тому же характеризуется крайне низким уровнем комфорта.

Одной из разновидностей этой компоновки является аппарат с жесткой подвесной системой пилота, к которой крепится двигатель.

Компоновку № 3 с двигателем, расположенным на мачте крыла, использовали на начальном этапе конструирования мотодельтапланов. Основной недостаток схемы заключался в том, что линия действия тяги располагалась значительно выше центра масс и точки подвески пилота. В результате изменение силы тяги сильно влияло на величину продольного момента, а следовательно, на продольную устойчивость. На некоторых режимах такие аппараты проявляли склонность к потере продольной устойчивости и управляемости, а в практике их летной эксплуатации случались «кувыркания».

Компоновка № 4 с двигателями на подкосах или на крыле также не получила широкого признания из-за усложненной по сравнению с другими мотодельтапланами этой группы конструкции, к тому же такие МД оказались менее удобными в эксплуатации. Заметим, что двухмоторный летательный аппарат имеет некоторое преимущество перед одномоторным только в тех случаях, когда он может балансироваться и продолжать полет с одним работающим двигателем. У рассматриваемого варианта балансировка при одном работающем двигателе практически невозможна.

Наиболее популярной в первой группе МД стала компоновка № 2.

Силовая установка такого мотодельтаплана состоит из двигателя, длинного полого стержня, соединяющего двигатель с опорой воздушного винта, вала привода и самого воздушного винта. Конструкция обеспечивает быстрый монтаж силовой установки на крыло. Кроме того, винт находится сзади и далеко от пилота, что несколько повышает комфорт и безопасность. Аппараты этого типа выпускаются за рубежом серийно.

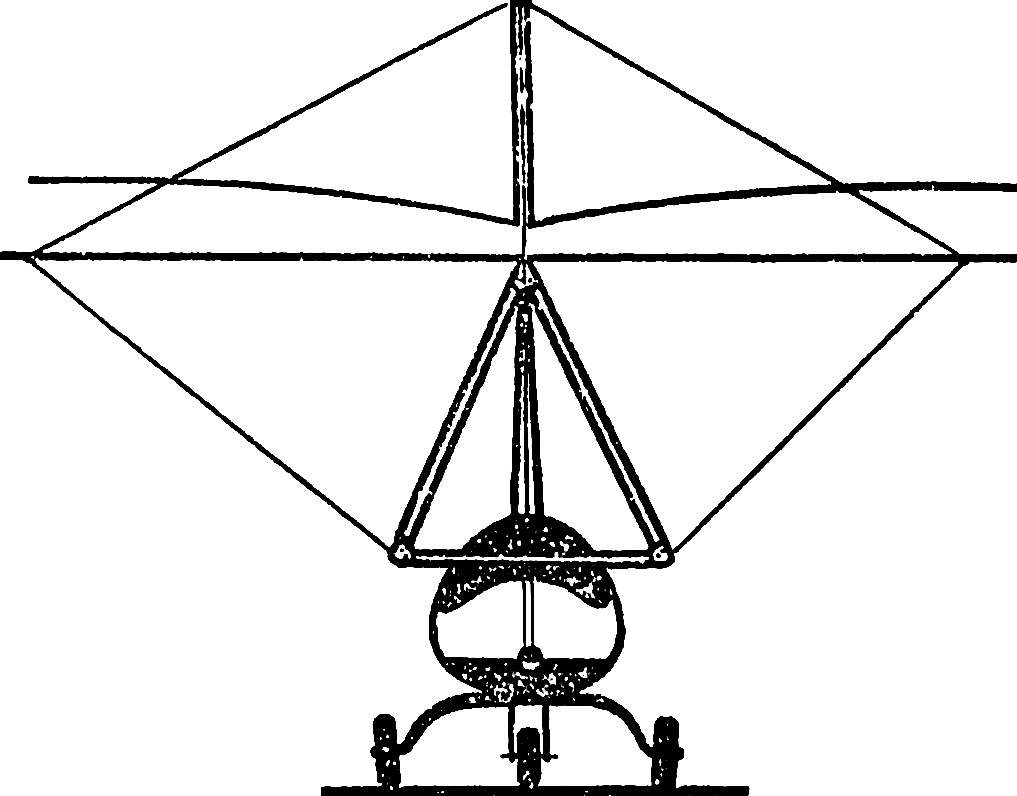

Среди мотодельтапланов с шасси наиболее широко распространена компоновка № 5. Мототележка (подвесная система) крепится к крылу через шарнир, имеющий не меньше двух степеней свободы в угловом движении. Силовая установка, кресло пилота, шасси, оборудование и другие элементы закреплены на мототележке. Эти мотодельтапланы просты в эксплуатации, не сложны по конструкции, что позволяет быстро разбирать и собирать их, заменять крыло. Они более комфортабельны, а управляются так же, как и спортивные дельтапланы. Мототележка приспособлена для перевозки грузов и пассажиров. При снятом крыле она может служить наземным транспортным средством.

Встречается среди любительских мотодельтапланов и компоновка № 6. Ее достоинство — малая масса; недостатки — невозможность управления по тангажу и крену при разбеге и пробеге.

На первом этапе развития мотодельтапланов разрабатывались схемы с балансирным управлением по одному или двум каналам и с аэродинамическим по остальным (компоновка № 7). В дальнейшем, правда, оказалось, что достаточно эффективным аэродинамическое управление при столь малых скоростях полета может быть лишь при использовании рулевых поверхностей большой площади.

Следует отметить, что управление с помощью аэродинамических поверхностей приводило к усложнению конструкции и увеличению массы аппаратов. В то же время эксплуатация МД с компоновкой № 5 выявила достаточную эффективность балансирного управления. Именно поэтому от использования смешанного управления довольно быстро отказались.

Компоновки № 8 и № 5 аналогичны и различаются лишь числом двигателей. Аппараты с двухмоторными тележками строятся в настоящее время только как экспериментальные. Некоторым преимуществом таких МД перед другими «двухмоторниками» является возможность балансировки и продолжения полета при одном работающем двигателе.

Наибольший интерес с точки зрения практического применения представляют МД компоновки № 5. По сравнению с другими сверхлегкими самолетами они наиболее просты и дешевы, обладают хорошей эксплуатационной технологичностью и ремонтопригодностью. В частности, мотодельтаплан примерно в два раза дешевле схематических сверхлегких самолетов с аэродинамическим управлением. Следует отметить, что крыло такого МД принципиально не отличается от крыла обычного спортивного аппарата, основное отличие — усиленный каркас.

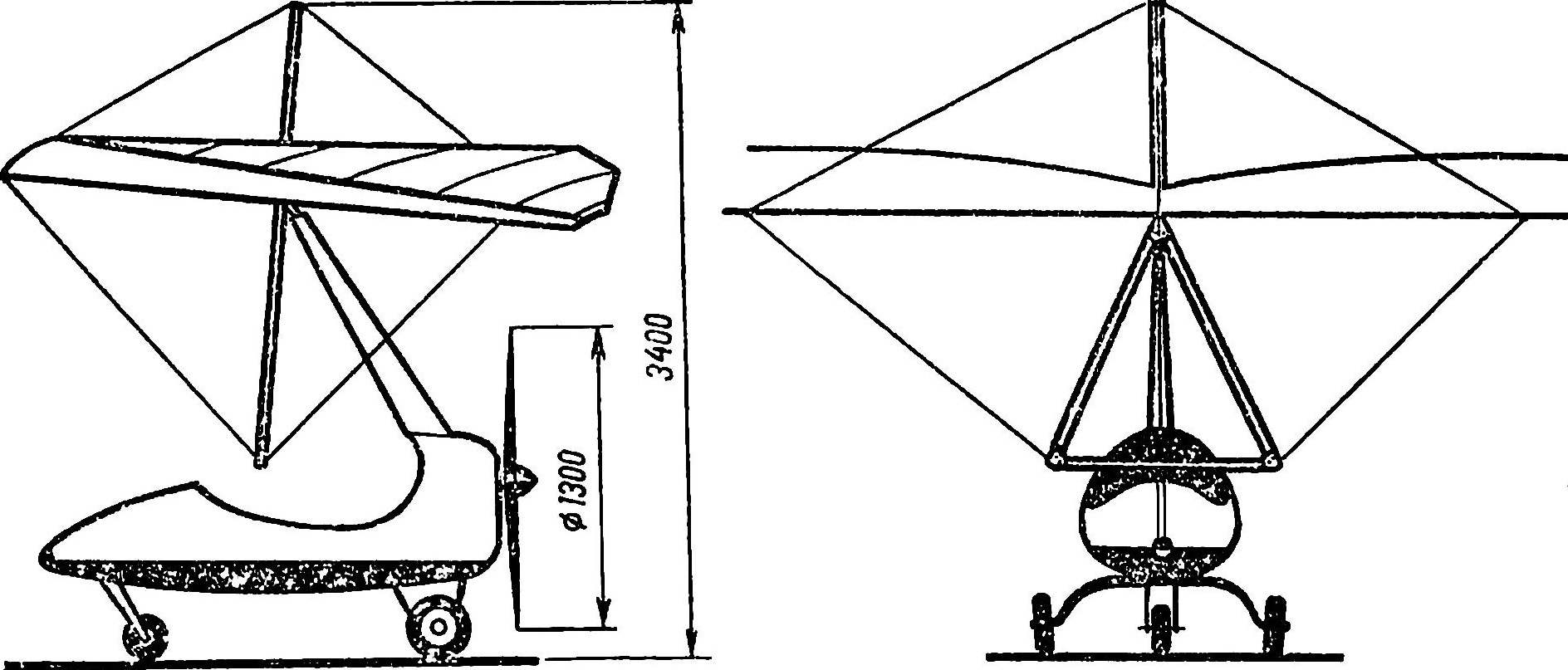

Рис. 2. Схемы мототележек:

1 — вантовая, 2 — панельная, 3 — ферменная, 4 — балочная.

Гораздо больше конструктивного разнообразия в мототележках. На рисунке 2 представлены четыре типа применяемых в настоящее время тележек. Вантовая содержит минимальное количество стержней, расчаленных тросовыми растяжками. Она получила распространение благодаря минимальной массе, хорошей производственной и эксплуатационной технологичности. Мототележки, выполненные по вантовой схеме, быстро и легко складываются, занимают мало места при хранении. К недостаткам следует отнести меньшую по сравнению с другими схемами прочность и надежность.

Большой интерес представляют мототележки панельной схемы. Они содержат минимальное количество силовых элементов — стержней, из которых делаются плоские панели, стыкующиеся затем между собой, и лишь ненамного тяжелее вантовых при примерно равной производственной и эксплуатационной технологичности. Трудоемкость изготовления мототележек вантовой и панельной схем одинакова.

Мототележки панельной схемы имеют высокую прочность и надежность. Они способны воспринимать ударные нагрузки, возникающие при аварийных посадках, обеспечивают пилоту большую безопасность, реже ломаются. Чаще всего их проектируют для мотодельтапланов, которые предполагается эксплуатировать в жестких условиях с неподготовленных взлетно-посадочных площадок.

Ферменные мототележки состоят, как правило, из двух или нескольких пространственных ферм. Схема широко не используется, хотя по сравнению с другими такие тележки прочнее, да и поломка одного из силовых элементов не нарушает работоспособности всей системы. К недостаткам относится большое число соединительных элементов, сложность сборки и разборки. И последнее — эта схема не обеспечивает складываемость.

Мототележка балочной схемы представляет собой сложную полую балку с работающей, чаще всего стеклопластиковой, обшивкой. Она наиболее комфортабельна, имеет меньшее аэродинамическое сопротивление. С другой стороны, сделать ее значительно сложнее, нежели тележки иных схем. К тому же она не складывается, что усложняет транспортировку.

Очень часто, кстати, встречаются и «гибриды», включающие элементы различных схем.

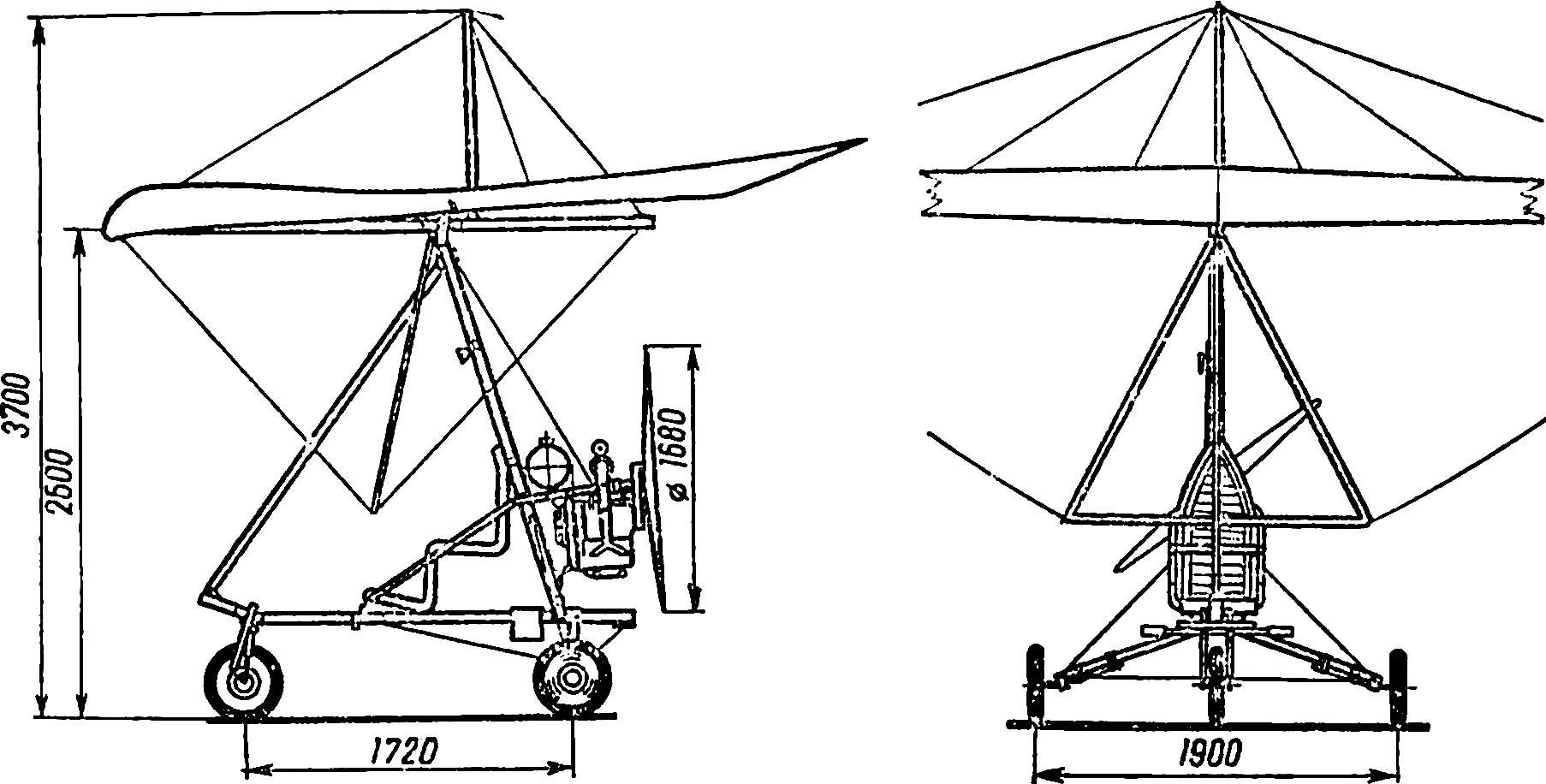

Классическим примером МД с балочной мототележкой является Т-4, разработанный специалистами ОКБ имени О. К. Антонова. Его аэродинамическая основа — спортивный дельтаплан той же фирмы «Славутич-Спорт» с усиленным каркасом. Мототележка стеклопластиковая, выклеенная по матрице. В местах стыковки с подвесной системой крыла, двигателем и шасси установлены закладные металлические элементы. Т-4 предназначен для выполнения тренировочных полетов и участия в соревнованиях. Этот аппарат неоднократно использовался для выполнения показательных полетов на спортивных праздниках и смотрах-конкурсах СЛА.

Рис. 3. Мотодельтаплан Т-4 ОКБ имени О. К. Антонова — классический аппарат с балочной мототележкой.

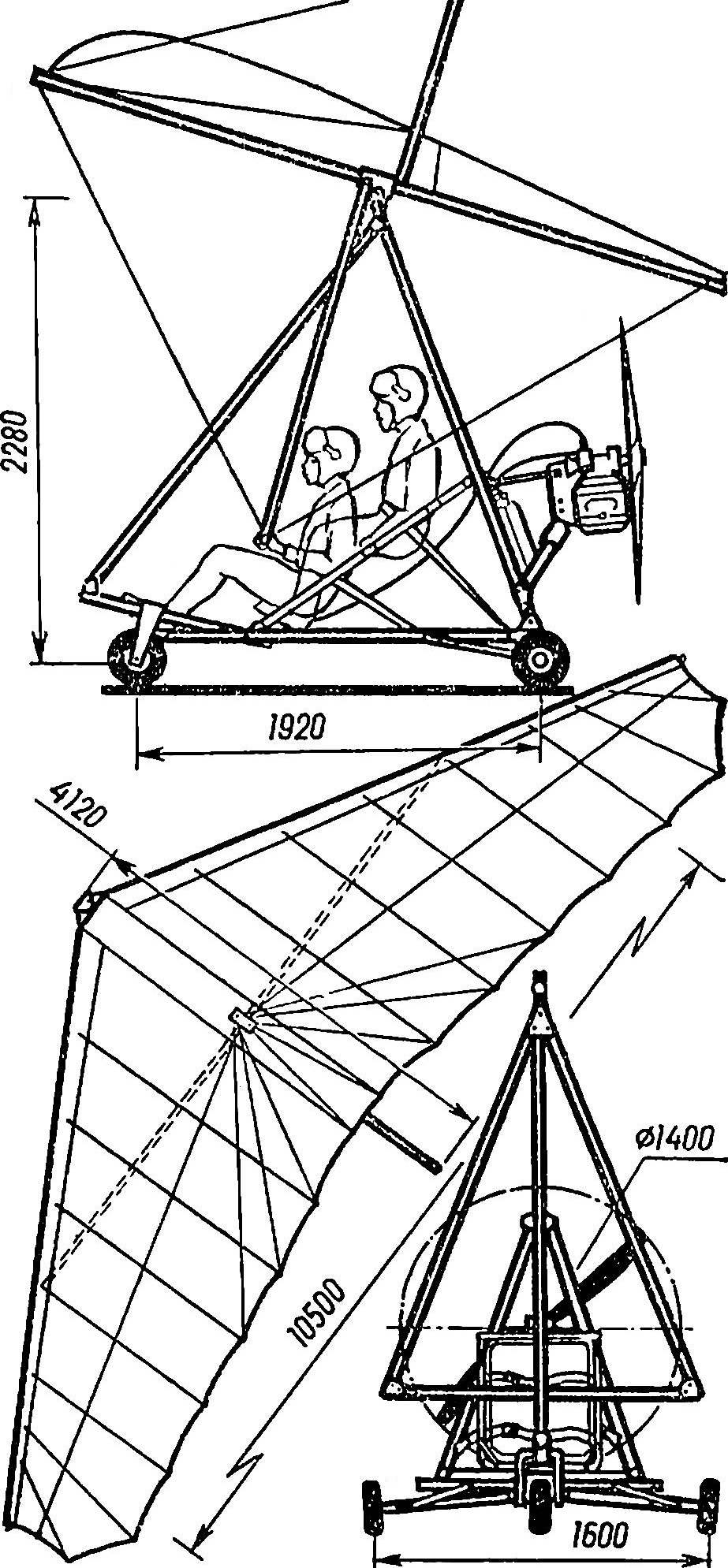

В двухместном мотодельтаплане МАИ-2, созданном под руководством студента-дипломника А. Русака, применена панельная мототележка. Этот аппарат демонстрировался на всесоюзном смотре-конкурсе СЛА-85, где был высоко оценен специалистами и занял первое место в своем классе. Его единственный недостаток — ненадежная силовая установка на базе двигателя «ЧЗ—400».

Рис. 4. Двухместный мотодельтаплан МАИ-2 конструкции А. Русака с панельной мототележкой.

Одна из наиболее удачных конструкций вантовой тележки у серийного французского мотодельтаплана типа «Космос». Этот аппарат удобен в эксплуатации, легко разбирается и быстро монтируется. Привести его из транспортного состояния (крыло в пакете размерами 4500X350 мм, сложенная мототележка) в рабочее можно за 10 мин., и сделать это по силам одному человеку.

Рис. 5. Серийный французский аппарат типа «Космос» с вантовой мототележкой.

Почти все стержни в мототележке изготовлены из труб Ø 53 мм с толщиной стенки 1,3 мм, причем продольный и вертикальный стержни усилены по всей длине трубами 50Х1,3 мм, заложенными внутри. Кроме того, вертикальный стержень имеет страховочную тросовую растяжку, которая с одной стороны крепится к элементам узла подвески, а с другой — к болту узла фиксации вертикального и продольного стержней.

Опытная эксплуатация МД «Космос» показала, что он требует очень «нежного» отношения и не рассчитан на грубые посадки, избежать же их не в состоянии даже высококвалифицированные пилоты.

Рис. 6. Двухместный экспериментальный мотодельтаплан с ферменной мототележкой «Поиск-03», созданный в СКБ МИИГА.

При создании экспериментального двухмоторного мотодельтаплана «Поиск-03» мы выбрали для мототележки ферменную схему. Она представляет собой два модуля — верхний, изготовленный из труб Ø 34 мм (толщина стенки 1,5 мм) и нижний из труб Ø 36 мм (толщина стенки 2,5 мм). «Поиск-03» построен в СКБ Московского института инженеров гражданской авиации (МИИГА) и предназначен для изучения особенностей пилотирования и исследования функциональных возможностей мотодельтапланов такой схемы.

Следует отметить, что большая конструкторская и лeтнo-иcпытaтeльнaя работа, проведенная в СКБ института, позволила выявить наиболее удачные схемы мотодельтапланов, их преимущества и недостатки. Мы думаем, что читателям «М-К» будет интересно поближе познакомиться с одним из наших аппаратов. Подробнее о нем — в одном из следующих номеров.

Основные характеристики мотодельтапланов

И. НИКИТИН, руководитель СКБ МИИГА

Источник