- Делаем детекторный приемник более совершенным

- Детекторный приемник своими руками: схема

- Конструкция антенны

- Заземление для детекторного радиоприемника

- Как сделать колебательный контур

- Сборка устройства

- Что делать, если нет нужного диода?

- Усовершенствованная схема детекторного радиоприемника

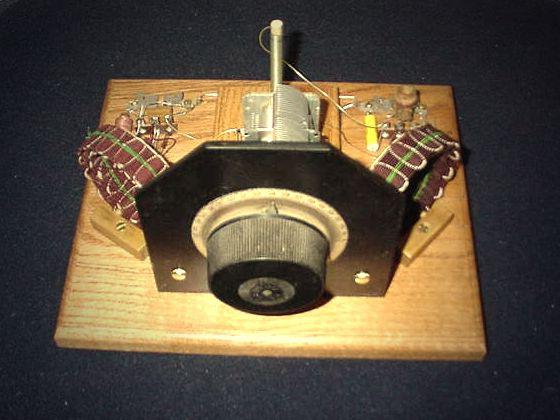

- Конструкция катушки на ферромагнетике

- Сборка дополнительного усилителя НЧ

- Повышение чувствительности приемника

- Установка блока питания

- Заключение

Делаем детекторный приемник более совершенным

Детекторный радиоприемник. Многие десятилетия он является одной из первых самостоятельных конструкций, выполняемой начинающими радиолюбителями. С него начинается знакомство с интересным миром радиоприемных устройств.

Он позволяет юным энтузиастам радиотехники проводить разнообразные и увлекательные эксперименты по приему сигналов местных радиостанций. Казалось бы, что можно усовершенствовать в этом давно известном устройстве? Тем не менее, как утверждает автор предлагаемой статьи, резервы для улучшения работы детекторного приемника еще не исчерпаны.

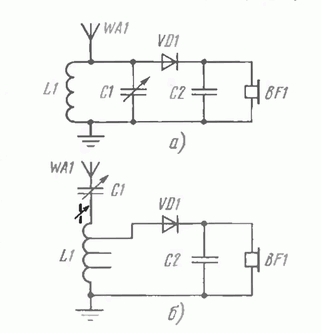

В простейших приемниках (рис. 1,а) колебательный контур сильно нагружается детектором. Хотя при этом громкость и чувствительность остаются вполне прие лемыми.

Допустим, что приемник настроен на среднюю частоту диапазона СВ (1 МГц). Индуктивность катушки L1 — 200 мкГн, емкость конденсатора С1 — 120 пФ (типичные значения) Их реактивные сопротивления равны примерно 1,2 кОм, а резонансное сопротивление всего контура в Q раз больше.

При конструктивной (без нагрузки) добротности Q — 200 получаем 240 кОм Для диапазона ДВ резонансное сопротивление контура приближается к мегаому!

Рис 1. Схемы простейших детекторных радиоприеников.

В то же время входное сопротивление детектора принято считать равным половине сопротивления нагрузки, в качестве которой используют высокоомные головные телефоны с полным сопротивлением на звуковых частотах всего 10.. 15 кОм (полное сопротивление телефонов больше указанного на их корпусе из за индуктивности телефонных капсюлей).

Нетрудно заметить, как значительно шунтируется контур, а его реальная добротность оказывается менее 10 (отношение сопротивления нагрузки к реактивному сопротивлению элементов контура) Ослабляя связь контура с детектором, можно повысить добротность, а следовательно и селективность.

Громкость при этом практически не изменится, поскольку в контуре с большей добротностью возрастает и напряжение сигнала, что в значительной мере компенсирует уменьшение сигнала на детекторе. Связь обычно регулируют подключением детектора к отводу катушки (рис 1 ,б) и подбором положения отвода.

Раз уж мы регулируем связь, целесообразно оптимизировать и контур. В 1 было показано, что максимальный КПД антенной цепи достигается при полном включении антенны в контур и отсутствии контурного конденсатора.

Настройку ведут изменением индуктивности катушки, а контурной емкостью в этом случае служит емкость антенны. Если же антенна велика и ее емкость значительна, конденсатор настройки нужно включить последовательно с антенной (рис 1,6).

Такой приемник работает лучше предыдущего и обладает большей селективностью, но. регулировать связь детектора с контуром не очень удобно, поскольку для этого потребуется изготовить катушку со множеством отводов. Да и регулировка все равно происходит скачками

Известен способ согласования сопротивлений с помощью емкостной связи, при котором емкостное сопротивление конденсатора должно равняться среднему геометрическому из согласуемых. В нашем примере (согласуются 240 и 6 кОм) оно составит около 40 кОм, а соответствующая емкость — всего 4 пФ! Выходит, что связь можно плавно регулировать обыкновенным подстроечным конденсатором типа КПК или КПМ.

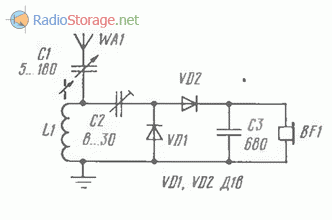

Но конденсатор связи разрывает цепь детекторного диода по постоянному току. Чтобы устранить этот недостаток, можно поставить второй диод (рис. 2).

На первый взгляд, получим детектор с удвоением напряжения.

Рис. 2. детекторный приемнки с двумя диодами.

На самом деле из-за малой емкости конденсатора С2 удвоения нет. Во время отрицательного полупериода колебаний в контуре этот конденсатор заряжается через диод VD1, а при положительном — отдает свой заряд через диод VD2 в нагрузку, т. е. телефоны BF1, зашунтированные блокировочным конденсатором С3 для сглаживания пульсаций.

Чем меньше емкость конденсатора С2, тем меньше заряд и соответственно энергия, отбираемая из контура. Цепь связи вносит в контур и небольшое реактивное (емкостное) сопротивление, которое автоматически компенсируется при настройке контура в резонанс с принимаемыми колебаниями сигнала

В качестве L1 в экспериментальной конструкции этого приемника была использована длинноволновая катушка магнитной антенны, содержащая 240 витков провода ПЭЛ 0,2, намотанных в один слой виток к витку на каркасе диаметром 12 мм. При настройке в каркас катушки вдвигался стержень диаметром 10 мм из феррита 400НН от той же антенны.

Диапазон перестройки получился от 200 кГц (при замкнутом конденсаторе С1 и полностью вдвинутом стержне) до 1400 кГц (при удалении стержня и уменьшении емкости конденсатора С1).

В домашних условиях с небольшой антенной (около 7 м) и заземлением на трубы отопления приемник показал отличные результаты, принимая все без исключения московские ДВ и СВ радиостанции. Регулируя связь подстроечным конденсатором С2, удавалось получить достаточную селективность при нормальной громкости звучания.

Выяснилось еще одно достоинство приемника — благодаря токовому питанию детектора через большое емкостное сопротивление конденсатора связи С2 сглаживается “ступенька» на вольт-амперной характеристике диодов.

Кстати, о полезности токового питания детектора сообщалось еще в [4 В нашем же приемнике кремниевые диоды (с порогом 0,5 В) работают почти так же хорошо, как германиевые (с порогом 0,15 В).

Более того, оказалось возможным подключать к приемнику и низкоомные (50-70 Ом) головные телефоны, что совершенно недопустимо в традиционном варианте. Емкость конденсатора связи при этом требуется несколько большая — до 40. 50 пФ. Правда, громкость звучания будет меньше из-за значительных потерь на прямом сопротивлении диодов.

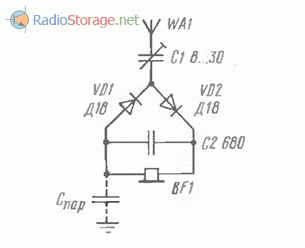

Высокая чувствительность описанного детектора к слабым сигналам навела на мысль испытать простейший бесконтурный вариант приемника (рис. 3).

Рис. 3. Простейший бесконтурный вариант детекторного приемника.

Собрать его оказалось делом нескольких минут — все детали были подпаяны к выводам телефонов, а антенной послужил полутораметровый отрезок монтажного провода с зажимом “крокодил” на конце для подвески провода к веткам деревьев или другим высоким предметам.

Противовесом (вместо заземления) был шнур телефонов, имеющий некоторую емкость С на слушателя и далее на землю. Даже в таком примитивном варианте удалось прослушать работу ряда наиболее мощных радиостанций.

Этот приемник практически не воспринимает низкочастотных наводок, например, от проводов электросети — им препятствует малая емкость конденсатора связи С1, через который поступает радиочастотный сигнал. Ток же звуковых частот полностью замкнут в изолированной цепи телефонов BF1 и диодов VD1 ,VD2

Нельзя сказать, чтобы схема такого приемника представляла собой что-то новое. Полумостовой выпрямитель, использованный в нем, давно и хорошо известен -он был применен в индикаторе поля [5]. Кстати, ничто не мешает применить и полный мост на четырех диодах, связав его с контуром или с антенной конденсатором небольшой емкости.

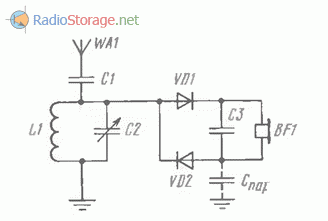

Рис. 4. Правильная схема детекторного приемника.

Похожий приемник уже был описан в [6], но, к сожалению, его автор неверно трактовал принцип работы приемника. Правильная схема приемника приведена в настоящей статье на рис. 4.

Она отличается от авторской лишь наличием паразитной емкости Спар между телефонами и землей, которая играет роль конденсатора связи и согласует контур с детектором.

По счастливому стечению обстоятельств емкость Спар оказалась близка к оптимальной. Но ее-то автор и не учел! Что же касается экспериментальных результатов, то они, как это и следует из публикации в [6], оказались прекрасными.

В заключение хотелось бы вернуться к схеме на рис. 2 и привлечь к ней внимание радиолюбителей. Этот детекторный приемник показал отличные результаты. Эксперименты с ним ничуть не менее интересны и увлекательны, чем с более сложными электронными устройствами.

В. Поляков, г. Москва. Р2001, 1.

- Поляков В. О питании радиоприемников “свободной энергией». — Р1997, 1.

- Поляков В. “Вечноговорящее” радио. — Р1997, 5.

- Поляков В. Радиоприемные антенны. — Р1998, 2.

- Псурцев В. “Открытие” амплитудного диодного детектора. -Р1986, 1.

- Шепелев Г. Простой индикатор поля. — РЛ 1993, 6.

- Беседин В. Еще один. . РЛ1994, 6, с. 34.

Источник

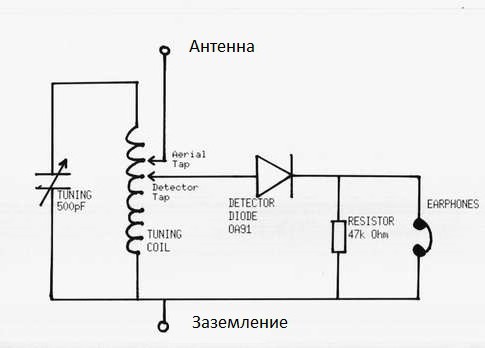

Детекторный приемник своими руками: схема

В статье будет полностью изучен детекторный приемник, его основные компоненты и возможности модернизации этого простейшего устройства. Для нормального функционирования этого приемника требуется тщательный подбор элементов по параметрам. Но он очень требователен к конструкции антенны и заземления, так как у приемника нет источника питания. Работает он исключительно за счет электромагнитного поля, создаваемого радиопередатчиком. Это является как преимуществом, так и недостатком радиоприемника, собранного по такой схеме. Работать он может практически вечно, пока будут вещать радиостанции. Но чувствительность у него крайне низкая, способен принимать только очень мощные сигналы.

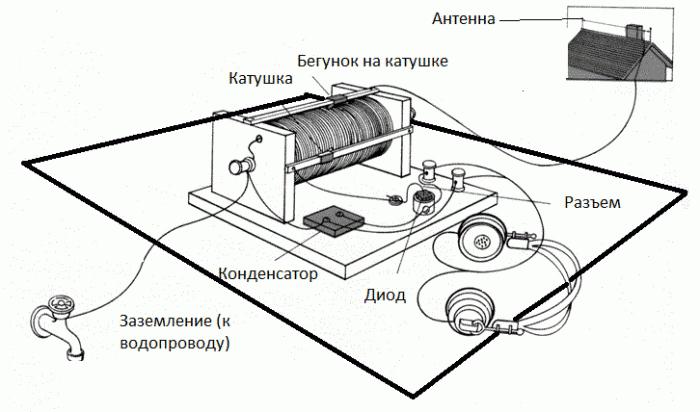

Конструкция антенны

Особое требование предъявляется к конструкции антенны. Именно она выполняет в детекторном радиоприемнике функцию источника питания. Отсюда можно сделать и вывод о том, что использовать детекторный приемник как источник питания довольно просто. Но имеется ряд недостатков, от которых не получится избавиться. В частности, напряжение на выходе очень низкое, даже если радиоприемник настроен на частоту передатчика сигнала. Другими словами, не соберешь с антенны большой потенциал. Но она должна обеспечивать стабильную работу устройства. Для этой цели применяется несколько типов антенн, но самым популярным и простым является «длинный луч».

На высоте не меньше трех метров нужно подвесить отрезок провода. Его длина должна быть не менее десяти метров. Причем желательно использовать медный провод в изоляции из лака (примечание: такой точно впоследствии необходимо применить в катушке индуктивности). Толщина проволоки свыше одного миллиметра. Как вы понимаете, подвешиваться она будет в двух местах, причем края обязательно должны быть заизолированы. В противном случае вся энергия будет уходить в землю. Проводить изоляцию лучше всего при помощи керамических элементов. Провод снижения делается от одного из краев антенны, надежно припаивается к полотну на расстоянии 30-50 см от конца.

Заземление для детекторного радиоприемника

В данном разделе тоже можно много говорить, так как если антенна – это «плюсовой» провод питания, то заземление – «минусовой». И без него работать детекторный приемник, своими руками собранный, попросту не будет. Конечно, за неимением качественного заземления, можно использовать водопроводные трубы (если у вас они не пластиковые), отопительные, даже нулевой вывод в розетке. Но с последним будьте аккуратны, лучше семь раз проверьте, где находится фаза, иначе поражения током не избежать. Но позволит способ включения в «ноль» розетки сделать детекторный приемник с высокой чувствительностью и избирательностью, так как качество заземления очень хорошее.

Вполне рабочая конструкция заземления для такого приемника – это отрезок трубы длиной около метра, забитый в землю. С таким же успехом можно использовать арматуру (с ней даже проще будет работать). Неплохие результаты показывает железная плита, закопанная на глубину в пару штыков лопаты. При этом чем больше площадь металлической поверхности плиты, тем лучше. Другими словами, можно использовать любой металлический предмет, который надежно закрепить в земле. Обратите внимание на то, что в жаркую погоду нужно поливать водой место, в котором находится штырь заземления. Это улучшит контакт металла с землей. Напрашивается еще одна конструкция – обсадные металлические трубы в скважинах могут применяться в качестве заземления.

Как сделать колебательный контур

Теперь о том, как детекторный приемник своими руками изготовить за короткое время. Когда у вас есть антенна и заземление, можно начинать изготовление устройства. В первую очередь нужно сделать колебательный контур. Это катушка индуктивности и конденсатор, включенные параллельно. С помощью этих элементов настраивается приемник в резонанс с антенной. Обратите внимание на то, что конденсатор должен быть переменным. Можно использовать как с воздушным диэлектриком, так и с бумажным.

Катушка наматывается тем же проводом, какой использовался в антенне. Нужно сделать не менее ста витков на оправке с диаметром 3-5 см. Чтобы впоследствии был больший диапазон принимаемых частот, от каждого 25-го витка делаете отводы. Простым изменением числа витков вы добиваетесь смещения частоты в нужную сторону. Следует намотку проводить виток к витку, при этом натяжение провода должно быть достаточным, чтобы нормально работал впоследствии детекторный приемник. Катушка должна быть намотана проволокой, которая прочно закрепляется на оправке. Ее концы надежно фиксируются, при необходимости можно покрыть слоем лака или эпоксидной смолой. Вот и все, теперь к изготовлению и модернизации радиоприемника нужно перейти.

Сборка устройства

Вот все элементы, из которых состоит схема детекторного приемника:

- Катушка индуктивности.

- Переменный конденсатор (емкостью 4-495 пФ).

- Постоянный конденсатор (емкость свыше 3000 пФ). Желательно использовать те, которые изготовлены из фольги и бумаги. Керамические работать не будут.

- Полупроводниковый диод типа Д9. Конечно, сегодня такой вряд ли получится достать, поэтому можно заменить на любой другой. Главное, чтобы он был высокочастотным и на основе кристалла кремния. Например, КД502 с любым буквенным окончанием.

- Для начала высокоомные наушники. Советской промышленностью выпускались ТОН-2, сопротивление обмотки у них 1600 Ом, они идеально подходят для применения в детекторном радиоприемнике. Впоследствии будет изготовлен небольшой усилитель НЧ, поэтому слушать приемник можно через динамик.

- И средства коммутации – зажим типа «крокодил», гнезда и штекеры для них.

Пожалуй, на этом сбор всех элементов окончен, поэтому можно смело сделать радиоприемник по схеме. Она проста и может изготавливаться без пайки.

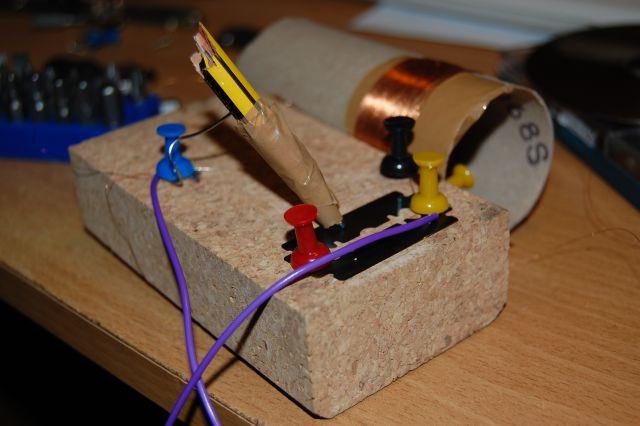

Что делать, если нет нужного диода?

Полупроводниковый диод выполняет функции детектора, поэтому его заменить проблематично. Но есть конструкции, которые способны взять на себя роль детектора. И речь идет не про радиолампы или микросхемы. Сделать можно детекторный приемник из лезвия и карандаша, они ставятся вместо диода. Все остальные элементы остаются на своих местах. Вам еще потребуется булавка, ее нужно вставить в заднюю часть карандаша. При этом два элемента должны быть жестко связаны. Карандаш устанавливается к лезвию под углом в 30-45 градусов.

Недостаток такого «детектора» – нужно часто затачивать конец карандаша. А с тупым он работать не будет. Но эта конструкция лишь для общего развития, да на случай апокалипсиса, намного проще окажется использовать диод. За неимением подходящего с легкостью можно установить транзистор. Использовать в нем нужно лишь один p-n-переход. Если вы читаете эту статью, то, скорее всего, знаете, что существуют транзисторы p-n-p и n-p-n типа. Отсюда и нужно отталкиваться, на базу подаете сигнал с колебательного контура, с коллектора снимаете продетектированный. Замена полупроводникового диода найдена, теперь можно начать усовершенствование конструкции радиоприемника.

Усовершенствованная схема детекторного радиоприемника

Небольшое усовершенствование – это внедрение в схему простого усилителя низкочастотного сигнала. Для нормального прослушивания радиостанций через головные телефоны энергии, создаваемой антенной, недостаточно, поэтому нужно применить схему простейшего усилительного каскада на одном транзисторе с общим эмиттером. Для ее реализации вам нужно обзавестись транзистором типа КТ315, а также несколькими резисторами и конденсаторами. Конечно, немного усложнится схема детекторного приемника. С помощью какого элемента производится усиление в данном случае? Речь идет о транзисторе, вкратце схема его подключения описана ниже.

На базу необходимо подавать низкочастотный сигнал (с выхода радиоприемника). Между коллектором и плюсовым проводом питания включается резистор. Его сопротивление следует подобрать экспериментально, но отталкиваться стоит от значения около 10 кОм. Но базу транзистора нужно запитать от минуса и плюса. Поэтому от плюса подается питание через резистор около 200 кОм сопротивлением (также подбирается экспериментально). Между базой и эмиттером включается резистор около 5 кОм. Наушники подключаются к минусовому проводу питания и к коллектору транзистора.

Конструкция катушки на ферромагнетике

Вместо громоздкой катушки индуктивности, описанной выше, можно использовать более мелкую. Правда, ее нужно намотать на ферритовом стержне. Найти такой можно в любом старом радиоприемнике, хоть отечественного, хоть импортного производства. По этой причине нужно упомянуть и о том, как сделать детекторный приемник с магнитной антенной (с катушкой на ферритовом стержне). Провод можно использовать намного тоньше, отводы от витков делать не придется, так как изменить индуктивность катушки можно путем перемещения витков на стержне. Диаметр провода 0,1-0,15 мм, количество витков – около ста. Если приемник изготавливается для прослушивания фиксированной частоты, то обмотку можно закрепить на стержне при помощи лака.

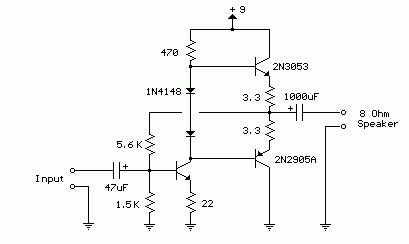

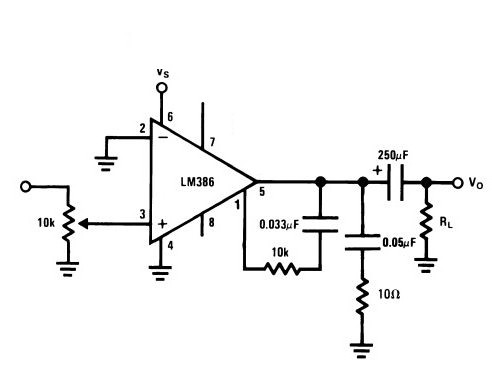

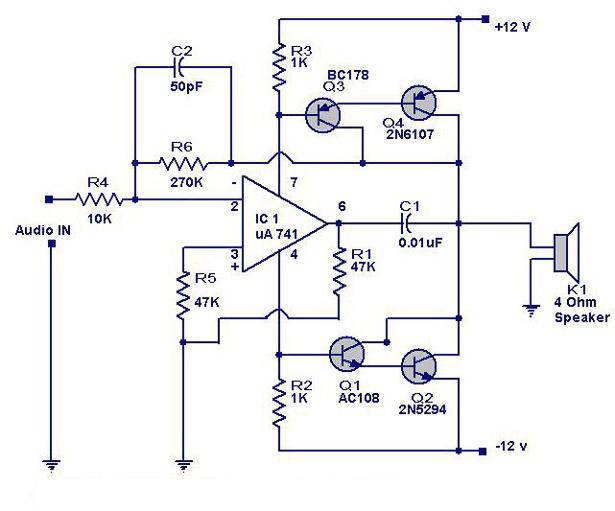

Сборка дополнительного усилителя НЧ

Выше была рассмотрена схема простейшего усилителя низкой частоты для радиоприемника, но с ее помощью можно прослушивать станции только на наушники. Но если нужен громкоговорящий детекторный приемник, придется применять современные элементы. Конечно, можно без проблем установить разъем 3,5 мм на выходе радиоприемника, к нему подключать штекер колонок для компьютера. Это, пожалуй, самый хороший выход из ситуации. Но если нет колонок, то проще сделать небольшой усилитель на микросхеме. Усилительные сборки TDA2003, 2005, прекрасно подойдут. Выбирать только стоит из тех, у которых питание однополярное.

Они прекрасно работают с четырех- и восьмиомной нагрузкой, позволяют обеспечить широкий диапазон воспроизводимых частот, а самое главное – достаточная громкость будет у приемника. Конечно, они воспринимают на своем входе даже самые слабые сигналы. Но есть один недостаток – они греются, поэтому нужно использовать дополнительный радиатор для охлаждения. Стоит отметить, что намного легче сделать простейший детекторный приемник с усилителем НЧ на микросхеме, так как такие конструкции намного эффективнее оказываются, нежели УНЧ на лампах или транзисторах. Первые нуждаются в питании анодов (а это минимум 150 Вольт), а вторые просто сложны в изготовлении. И качество не всегда достойное.

Повышение чувствительности приемника

Но вот как улучшить качество самого сигнала, который принимает радиоприемник? А если быть точнее, то как увеличить количество радиостанций, которые вы можете прослушивать? Немного времени и вы сделаете детекторный приемник с высокой чувствительностью и избирательностью. Для этого нужно установить дополнительный усилитель высокой частоты. С его помощью проводится увеличение амплитуды сигнала без потери его формы. Изготовить его можно по аналогии с УНЧ на одном транзисторе. Причем в таких конструкциях эффективнее оказываются полевые транзисторы. В общем, если использовать биполярные, схема очень похожа на усилитель низкой частоты.

Установка блока питания

Когда надоест менять батарейки, вы поймете, что необходим источник питания от сети. Если есть в наличии солнечная батарея, то ее можно использовать для подзарядки аккумуляторов, но если же нет таковой, то придется взять готовый блок питания от какого-нибудь бытового прибора. Питание детекторного приемника можно осуществить, например, взяв блок от антенного усилителя телевизора, от DSL-модема. Только не стоит использовать зарядчики от телефонов, так как они импульсные. Если уж совсем все плохо, то питание 5 Вольт без труда можно взять с USB-разъема ноутбука или компьютера (два крайних вывода в штекере).

Заключение

Прочитав эту статью, вы сможете самостоятельно сделать простейший детекторный радиоприемник. Причем работу по изготовлению можно провести в прямом смысле на коленке. Конструкция не требует дефицитных деталей, а усовершенствование можно проводить с помощью любых компонентов.

Источник