«Малыши не так быстро умирали, как хотели нацисты»: воспоминания о детях-узниках концлагерей

11 апреля ежегодно во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Эта дата была выбрана и утверждена ООН не случайно. В этот день в 1945 году произошло интернациональное восстание узников концлагеря Бухенвальд. К этому моменту (за восемь лет существования) в нем было замучено 56 тысяч человек, в том числе 19 тысяч советских военнопленных. Узнав о плачевном положении вермахта, узники решились на восстание. Им удалось захватить сторожевые вышки, удерживать лагерные площади и передавать в радиоэфир сигнал «SOS». В тот же день в Бухенвальд вошли войска Третьей армии США.

Концентрационные лагеря не были изобретением Третьего рейха, однако с 1933 года Германия организовала на собственной и оккупированной территории несколько десятков таких учреждений. Не все они были лагерями смерти, то есть предназначались для уничтожения. Лагерями смерти были Освенцим, Дахау, Собибор, Треблинка, Бухенвальд, Равенсбрюк, Хелмно, Белжец и Майданек. Однако условия в так называемых трудовых лагерях отличались не сильно. Чтобы понять, какой порядок навязывала миру нацистская Германия, стоит почитать воспоминания людей, прошедших через концлагеря. Одни из самых страшных страниц в них посвящены детям.

Рапорт акушерки из Освенцима

Всем известно, что Освенцим был местом чудовищных медицинских экспериментов Йозефа Менгеле, не гнушавшегося ни сшиванием близнецов, ни ампутацией конечностей у младенцев без анестезии. Если зверства Менгеле и примерное количество его жертв известны благодаря сохранившейся документации, то многих маленьких мучеников лагерная статистика не учитывала.

В церкви Святой Анны около Варшавы стоит скульптура женщины в полосатой робе, держащей в обеих руках по младенцу. Это памятник польской акушерке Станиславе Лещинской, которая два года была узницей в Освенциме, исполняя при этом профессиональный долг. Лишь в 1965 году она опубликовала свой рапорт, объяснив это «озабоченностью тенденциями, возникающими в польском обществе». Лещинская рассказала о том, что редко вспоминают, говоря о зверствах фашистов, – о судьбе беременных женщин, попадавших в концентрационные лагеря, и их малышей. Вот что говорилось в том рапорте:

«До мая 1943 года все дети, родившиеся в освенцимском лагере, зверским способом умерщвлялись: их топили в бочонке. Это делали медсестры Клара и Пфани. Первая была акушеркой по профессии и попала в лагерь за детоубийство. Поэтому она была лишена права работать по специальности. Ей было поручено делать то, для чего она была более пригодна. Также ей была доверена руководящая должность старосты барака. Для помощи к ней была приставлена немецкая уличная девка Пфани. После каждых родов из комнаты этих женщин до рожениц доносилось громкое бульканье и плеск воды. Вскоре после этого роженица могла увидеть тело своего ребенка, выброшенное из барака и разрываемое крысами».

В мае 1943 года голубоглазых и светловолосых детей из Освенцима начали отправлять в Германию с целью денационализации. Из лагеря их увозили под пронзительный плач матерей.

«Еврейских детей продолжали топить с беспощадной жестокостью, – писала Лещинская. – Не было речи о том, чтобы спрятать еврейского ребенка или скрыть его среди не еврейских детей. Клара и Пфани попеременно внимательно следили за еврейскими женщинами во время родов. Рожденного ребенка татуировали номером матери, топили в бочонке и выбрасывали из барака. Судьба остальных детей была еще хуже: они умирали медленной голодной смертью. Их кожа становилась тонкой, словно пергаментной, сквозь нее просвечивали сухожилия, кровеносные сосуды и кости. Дольше всех держались за жизнь советские дети; из Советского Союза было около 50 процентов узниц».

«Среди многих пережитых там трагедий особенно живо запомнилась мне история женщины из Вильно, отправленной в Освенцим за помощь партизанам. Сразу после того, как она родила ребенка, кто-то из охраны выкрикнул ее номер (заключенных в лагере вызывали по номерам). Я пошла, чтобы объяснить ее ситуацию, но это не помогало, а только вызвало гнев. Я поняла, что ее вызывают в крематорий. Она завернула ребенка в грязную бумагу и прижала к груди. Ее губы беззвучно шевелились – видимо, она хотела спеть малышу песенку, как это иногда делали матери, напевая своим младенцам колыбельные, чтобы утешить их в мучительный холод и голод и смягчить их горькую долю. Но у этой женщины не было сил. Она не могла издать ни звука – только большие слезы текли из-под век, стекали по ее необыкновенно бледным щекам, падая на головку маленького приговоренного. Что было более трагичным, трудно сказать – переживание смерти младенца, гибнущего на глазах матери, или смерть матери, в сознании которой остается ее живой ребенок, брошенный на произвол судьбы», – вспоминала Лещинская.

По словам акушерки, за время ее пребывания в Освенциме ни один ребенок из примерно трех тысяч родившихся малышей, не появился на свет мертвым. Не было ни единого случая заражения и смерти женщины в результате родов. Удивительным образом младенцы рождались красивыми и пухленькими, хотя матерям приходилось долгое время отказываться от своего куска хлеба, чтобы выменять его на простынь, которую можно было порвать на пеленки. По данным Станиславы Лещинской, за два года несколько сотен детей было вывезено в Германию для денационализации, более 1500 утопили Клара и Пфани, более 1000 малышей умерли от голода и холода. Пережили лагерь не более 30 новорожденных. Все эти данные не учитывают периода работы лагеря смерти до конца апреля 1943 года. Освенцим был освобожден советскими войсками 27 января 1945 года.

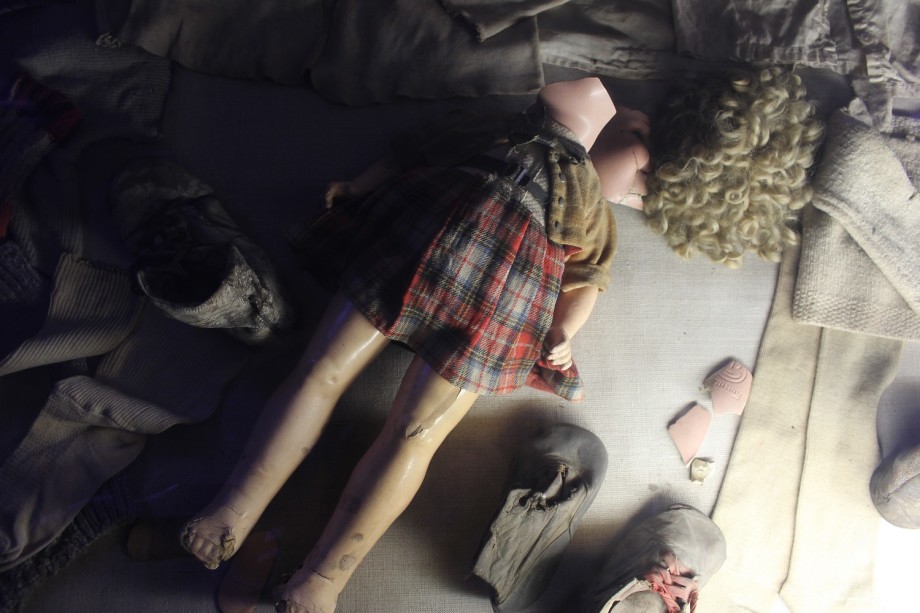

Детский барак в Саласпилсском лагере

Саласпилсский лагерь, действовавший в 18 км от Риги с 1941-го по 1944 год, печально известен своей «фабрикой» по перекачке детской крови. Маленьких узников использовали в качестве доноров крови и кожи для раненых немцев, а также подопытных для испытания ядов. В 2017 году в Латвии вышел сборник воспоминаний бывших узников «Быль о Саласпилсе». Одна из них, Акилина Лелис, рассказала про суровую зиму 1943-го, в один из вечеров которой в лагерь пригнали большую группу людей из разных районов Беларуси:

«В баню гнали всех вместе: мужчин, женщин и детей. Делали большой крюк мимо лагерных бараков, чтобы дорога

была длиннее. Февральский мороз захватывал дух. Мы слышали, как плакали дети, прижимаясь к матерям, чтобы

согреться. Как спасти крошек от объятий ледяного ветра?! Матери со слезами на глазах прижимали к себе малышей

(там были и грудные дети), дышали на них, растирали и гладили голыми окоченевшими руками. Старшие (в возрасте

от двух до девяти лет) кое-как топали сами. Они плакали и умоляли, чтобы мамы отвели их домой. Мороз жег их

маленькие ножки, а дорога была длинной, и смех эсэсовцев – издевательский. Казалось, они не видят стянутые болью

в гримасу личики, не слышат отчаянные голоса. От нацистов нельзя требовать человечности. Они не знали, что это

такое».

После километра до бани и обратно голышом в стужу многие дети ночь не пережили. Многие заболели и умерли через несколько дней. Оставшихся детей до шести лет поместили в отдельный барак, старших увезли, и больше они не вернулись. Потом увезли матерей. Из числа новоприбывших также отобрали 20 наиболее красивых девушек, которых нарядили в одежду убитых евреек и увезли в публичные дома в Ригу для развлечения гитлеровских офицеров. В итоге в лагере остались маленькие дети, ухаживать за которыми взялись несколько женщин из числа узниц. «Малыши не так быстро умирали, как того желали нацисты», – констатировала Лелис.

«Когда мы, несколько женщин, которым доверили уход за детьми, явились в барак, перед нами открылась страшная картина. В бараке на голых нарах лежали полуголые дети разных возрастов. Некоторые из них умели только ползать, многие не могли даже сидеть. От ужасного запаха можно было задохнуться. Пятьсот детей в течение нескольких дней все свои естественные надобности отправляли тут же, в бараке. Груднички так перепачкались, что не видать было глаз», – с содроганием вспоминала она.

Помочь принести воду вызвались узники-мужчины. На то, чтобы обмыть всех детей, потребовалось 12 часов. Одежду в грязи и вшах приходилось сжигать, замену искали в женских бараках, из тряпья сшили пеленки и рубашечки, однако дети плакали от голода. Дневной паек узников состоял из кусочка хлеба, кружки черного кофе и миски вонючей баланды из отходов, в которой могли плавать головы кильки, овощные очистки, пустые банки из-под консервов и старые подметки. Помог один из работников кухни комендатуры, который тайком доставал молоко. Его разбавляли кипяченой водой и давали младенцам и самым слабым детям, но этого было катастрофически мало. Вскоре в бараке начали распространяться болезни, в том числе корь и дизентерия. Ежедневно умирали десятки маленьких узников, от живых старались как можно быстрее избавиться: больных корью начинали часто купать и что-то им впрыскивали, отчего через несколько дней у детей вытекали глаза.

Однажды из Риги в Саласпилс прибыл немецкий доктор, который привез долгожданные медикаменты для детей. От «лекарств» малыши сразу умирали, поэтому заботиться о детях решили своими силами – среди узников были и врачи. Известию о том, что в лагере оборудуют детскую больницу, никто не радовался. Как выяснилось, больница была нужна для отъема крови и кожи у детей. Кто-то умирал сразу, кто-то подвергался процедуре многократно. Больше всего дети боялись того, что «добрый доктор» протянет конфетку – все знали, что в ней яд.

«Несмотря на наши старания, мы все же проиграли бой за этих несчастных малюток, которые никому ничего плохого не сделали, – говорила Акилина Лелис. – Жестокость нацистов оказалась сильнее нашего упорства и любви. Никто из этих несчастных детей так и не дожил до сегодняшнего дня. Саласпилсский песок стал их последним приютом. Прошли годы. Многое забылось. Но всегда, когда я слышу смех, беззаботный детский смех, вижу сияющие личики детей, я думаю о тех тысячах, жизнь которых угасла в саласпилсских бараках. Их смерть – грозный приговор нацизму, предупреждение всем нам».

Саласпиллский лагерь был почти полностью сожжен перед приходом советских войск в 1944 году. Заключенные были перевезены в концлагерь Штуттгоф.

Источник

Мышление жертвы: как уберечь от него ребенка

Семь способов предотвратить развитие у ребенка комплекса жертвы и виктимного поведения

Очень важно научить ребенка принимать личную ответственность за то, о чем он думает, что чувствует и как ведет себя, чтобы он шел по жизни, не считая себя жертвой плохих людей и неблагоприятных обстоятельств. Даже тогда, когда ребенок сталкивается с трудностями, давайте ему возможность проявлять психологическую устойчивость и мужественно переносить свои неудачи.

Если вы видите наличие у ребенка тревожных признаков развития комплекса жертвы или хотите предотвратить его отношение к себе в стиле «бедный я», используйте семь шагов, описанных в данной статье, чтобы способствовать укреплению уверенности ребенка в своих силах.

1. Создавайте семейные традиции благодарности

Благодарность удерживает от жалости к себе. Проводите время с ребенком в разговорах о том, за что вы ежедневно благодарите судьбу. Даже когда вы сталкиваетесь с трудностями, демонстрируйте пример признательного отношения.

Создавайте ежедневные семейные традиции, которые помогут вашему ребенку осознать все то, за что он должен испытывать чувство благодарности. Вот несколько идей:

- во время ужина попросите ребенка рассказать о лучшей части его дня;

- перед сном попросите его назвать три хороших события, которые произошли сегодня;

- создайте дома стенд благодарности и добавляйте записи о том, за что вы благодарны сегодняшнему дню.

2. Учите ребенка преобразовывать негативное мышление

Некоторые дети имеют более мрачное и пессимистичное видение мира, чем другие. Но с небольшой помощью они могут узнать о том, что их негативные мысли не всегда верны, а зачастую и вовсе являются ошибочными.

Помогайте ребенку «успокаивать» его негативное мышление, находя исключения из правил. Если он говорит: «Я никогда не делаю ничего интересного», напомните об интересных занятиях, в которых он недавно участвовал. Если он говорит: «Я никому не нравлюсь», укажите ему людей, которые его любят.

3. Учите ребенка справляться с неприятными эмоциями

Научите ребенка бороться с такими неприятными эмоциями, как страх, тревога, гнев и печаль. Дети, обладающие здоровыми навыками управления эмоциями, реже воспринимают свои мелкие неудачи как большие катастрофы. Ребенок, который уверен в своей способности справляться с разочарованием, покидая детскую площадку, не станет утверждать, что жизнь к нему несправедлива.

Дисциплинируйте поведение вашего ребенка, но не его эмоции. Пусть он знает, что его эмоции нормальны, естественны и правомочны, но важно уметь справляться с ними социально приемлемым способом. Учите ребенка грамотно выражать свои чувства и не позволяйте ему жалеть себя каждый раз, когда он расстраивается.

4. Учите ребенка навыкам решения проблем

Дети, которые не владеют навыками решения проблем, чаще исповедуют пассивный подход к жизни. Ребенок, который не знает, как выполнить домашнее задание по математике, может смириться с плохими оценками, даже не пытаясь найти решение. А ребенок, который не вошел в состав футбольной команды, может сделать вывод, что он ужасный спортсмен.

Учите ребенка решать проблемы. Ребенок, который, сталкиваясь с трудностями, принимает необходимые меры, вряд ли когда-либо будет рассматривать себя в качестве беспомощной жертвы. Дети с хорошими навыками решения проблем не позволяют маленьким неудобствам превратиться в большие препятствия.

5. Учите помогать другим людям

Дети часто думают, что их проблемы самые большие в мире. Покажите им, что есть много других людей, с гораздо бо́льшими проблемами, тем самым вы поможете детям увидеть, что каждый человек в этой жизни сталкивается с трудностями. Помощь другим людям демонстрирует ребенку, что, независимо от его возраста и от тех проблем, которые он испытывает, он способен быть полезным кому-то еще.

Ребенок может работать волонтером на кухне для бездомных, помогать пожилому соседу при работе во дворе или участвовать в проекте по сбору средств на какое-то доброе дело. Пусть ваш ребенок регулярно принимает участие в общественных работах, чтобы он понимал, как можно сделать мир лучше.

6. Учите навыкам ассертивности*

Говорите ребенку о том, что он не должен быть пассивной жертвой. Если другой ребенок вырывает игрушку из его рук, помогите своему малышу научиться спокойно и вежливо требовать ее обратно. Если в школе его дразнит другой ребенок, учите ребенка достойно отвечать, что отобьет у обидчика желание продолжать, или же если другой ребенок пинает или толкает вашего, научите его обращаться за помощью к учителю.

Дети с развитыми навыками ассертивности могут сказать уверенно и четко: «Не делай так» или «Мне не нравится то, что ты делаешь». Воодушевите вашего ребенка использовать такие слова, и вы уменьшите вероятность того, что он станет жертвой.

7. Демонстрируйте способы справиться со сложными ситуациями

Наглядный пример – это прекрасный инструмент обучения, потому что дети учатся лучше всего тогда, когда у них есть возможность практиковать свои навыки воочию. Помогайте ребенку учиться избегать мышления жертвы, демонстрируя ему способы действия на упреждение развития ситуации в неблагоприятном направлении.

Вместе с ребенком участвуйте в постановочных, ролевых играх, чтобы заблаговременно научить его тому, как улучшить ситуацию. Например, если он говорит, что никто не играет с ним на переменах, помогите ребенку практиковать приветливое обращение к другим детям с просьбой поиграть с ними. Помогите ему осознать, что существует множество способов того, как он может активно решать проблемы, и тогда ребенок вряд ли будет считать себя беспомощной жертвой.

* Ассертивность — поведение, сочетающее внутреннюю силу и вежливость к окружающим. Это способность в ситуации внешнего давления корректно отстаивать свои интересы и свою линию поведения, спокойно говорить «нет» тому, что вас не устраивает и продолжать в социально приемлемой форме эффективно настаивать на своих правах.

Источник