Диапазоны тюнера своими руками

Простой тюнер «Т» типа, на диапазоны 1,8-50 МГц.

Получив заказ на изготовление простого антенного тюнера для портативного импортного трансивера, пробежался по сайтам с целью быстро найти готовую конструкцию. Но, увы, как всегда, пришлось заглянуть в «животик» IC-746 и скопировать контура его тюнера…

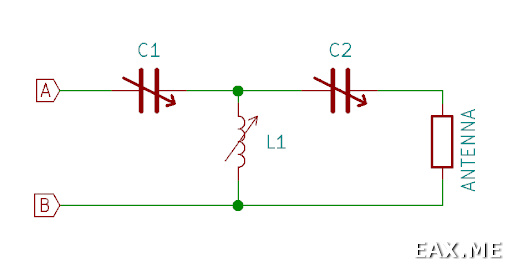

Схема традиционно проста:

Данные контурных катушек тюнера и комплектующих:

L-1 2,5 витка, провод AgCu 2 мм, наружный диаметр катушки 18 мм.

L-2 4,5 витка, провод AgCu 2 мм, наружный диаметр катушки 18 мм.

L-3 3,5 витка, провод AgCu 2 мм, наружный диаметр катушки 18 мм.

L-4 4,5 витка, провод AgCu 2 мм, наружный диаметр катушки 18 мм.

L-5 3,5 витка, провод AgCu 2 мм, наружный диаметр катушки 18 мм.

L-6 4,5 витка, провод AgCu 2 мм, наружный диаметр катушки 18 мм.

L-7 5,5 витка, провод ПЭВ 2,2 мм, наружный диаметр катушки 30 мм.

L-8 8,5 витка, провод ПЭВ 2,2 мм, наружный диаметр катушки 30 мм.

L-9 14,5 витка, провод ПЭВ 2,2 мм, наружный диаметр катушки 30 мм.

L-10 14,5 витка, провод ПЭВ 2,2 мм, наружный диаметр катушки 30 мм.

Переменные конденсаторы и галетный переключатель от Р-104 (блок БСН). При отсутствии указанных конденсаторов, можно применить 2-секционные, от вещательных радиоприемников, включив секции последовательно и изолировав корпус и ось конденсатора от шасси. Так-же можно применить обычный галетный переключатель, заменив ось вращения на диэлектрическую (стеклотекстолит).

Проверку и испытания готовой конструкции желательно производить при 10-20 ваттах мощности, на эквивалентных резисторах 15 ом и 200 ом. Указанные эквиваленты можно изготовить самому из набора резисторов МЛТ-2w. Для контроля согласования используется встроенный КСВ метр трансивера.

Источник

Записки программиста

Самодельный легко повторяемый антенный тюнер

Как ранее было показано в обзоре MFJ-971, типичный антенный тюнер представляет собой два переменных конденсатора и переменную катушку индуктивности. Звучит как что-то, что не сложно сделать самому. Давайте выясним, так ли это, и что в итоге получится по деньгам. Чтобы описанные далее шаги мог повторить любой желающий, было решено использовать исключительно компоненты, которые свободно и большом количестве продаются онлайн.

Вот эти компоненты и где они были куплены:

Цена конденсаторов включает доставку. Приехали они очень быстро, где-то за неделю или около того. Ко всему перечисленному стоит добавить немного нейлоновых стяжек, болтов, гаек и стоек M3, а также парочку коротких проводов. Они эффективно ничего не стоят.

Когда на руках есть все компоненты, задача — соединить их по уже знакомой нам T-образной схеме, только вместо антенны будут разъемы для ее подключения:

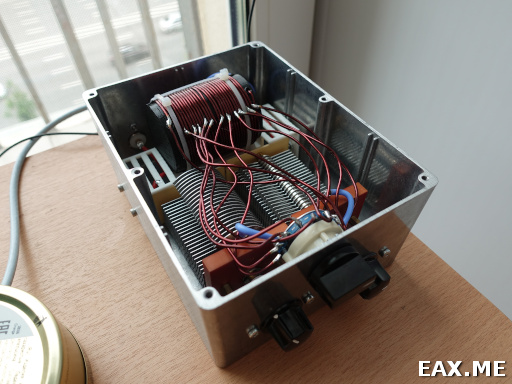

Вот как выглядит получившийся у меня тюнер, вид со снятой крышкой:

Должен признать, что переплетающиеся отрезки проволоки между галетным переключателем и катушкой выглядят не очень элегантно. Можно было бы достичь более удачного расположения компонентов, используя широкую сторону корпуса в качестве лицевой. Но мне что-то не захотелось сверлить отверстие для галетника свозь толстую колонну на этой стороне (см фото), и в итоге компоненты я разместил, как разместил.

Катушка была намотана на каркасе диаметром 45 мм и длиной 60 мм. У меня получилось 29 не очень ровных витков. Измеренная индуктивность катушки составила 25 мкГн. Каркас катушки был напечатан на 3D-принтере пластиком PLA. Также была напечатана небольшая «скамеечка», которая выполняет две функции. Во-первых, она позволяет закрепить катушку без использования клея и сверления отверстий в дне корпуса. Во-вторых, с ее помощью конденсаторы дополнительно придавливаются ко дну корпуса. Они отлично держатся и без «скамеечки», но мне что-то захотелось перестраховаться. Исходники обеих моделей для OpenSCAD вместе с файлами STL вы найдете в этом архиве.

Если у вас нет 3D-принтера или знакомого с 3D-принтером, это не страшно. Точные размеры катушки и ее индуктивность не очень важны. Вы можете намотать проволоку на кусок пластиковой бутылки, толстой трубы ПВХ или чего-то такого. Толщина и длина каркаса могут спокойно составлять ±10мм от тех, что использовал я. Число витков также не критично. В антенных тюнерах используется индуктивность где-то от 14 мкГн (в MFJ-971, согласно показаниям моего LRC-метра) до 37 мкГн (в MFJ-949E, согласно информации из сети). Вы наверняка попадете в эти границы. «Скамеечка», как видно из описания ее функций, не является обязательным элементом тюнера. Катушку можно закрепить в корпусе любым удобным вам способом.

Тюнер был протестирован на той же антенне «длинный провод», на которой я тестировал MFJ-971. В диапазонах 15, 17, 20, 40 и 80 метров все настраивается превосходно. В диапазонах 10, 12 и 30 метров КСВ не желает опускаться ниже 3. Это можно объяснить тем фактом, что при том же числе отводов я использовал большую индуктивность, чем у MFJ-971. Соответственно, в моем тюнере индуктивность подбирается с большим шагом. То есть, для данных диапазонов не удается точно подобрать необходимую индуктивность. Зато оказалось, что в отличие от MFJ-971, мой тюнер способен настроить 23 метра провода на диапазон 160 метров с КСВ 2.8.

При желании можно поэкспериментировать с разными индуктивностями и положением отводов. Или заменить галетный переключатель на аналогичный, но имеющий 24 положения (есть на eBay). Однако я решил не инвестировать время во все это. Во-первых, на 10 и 12 метрах сейчас все равно нет прохождения, а 30 метров мне не так уж и сильно нужны. Во-вторых, можно предусмотреть несколько внешних трансформаторов и использовать тот или иной в зависимости от ситуации. Например, в MFJ-971 есть встроенный балун 1:4. Думаю, моему тюнеру такой тоже не помешает. Но это уже тема для другого поста. Наконец, в-третьих, никто не отменял возможность подкорректировать размеры антенны под конкретный тюнер.

Для проведения тестовых радиосвязей были выбраны диапазоны 20, 40 и 80 метров, как наиболее популярные. Передача велась в режимах SSB и FT8 с мощностью 100 Вт и 40 Вт соответственно. Корреспонденты давали хорошие рапорты, вполне обычные для данной антенны.

По деньгам вышло 104.36$ плюс пара свободных вечеров. Официальная цена MFJ-971 составляет 139.95$, но в российских интернет-магазинах вы найдете его где-то за 163$. Таким образом, проект вышел экономически выгодным. При этом 70% стоимости составили переменные конденсаторы. Их можно найти дешевле на доске объявлений qrz.ru, извлечь из старой радиотехники или даже изготовить самостоятельно.

Как всегда, если после прочтения поста у вас остались какие-то вопросы, или же вам есть чем его дополнить, не стесняйтесь оставлять комментарии.

Источник

Диапазоны тюнера своими руками

Для своего базового шэка, решил собрать компактный вариант Т-тюнера, который будет способен при необходимости выдержать мощность моего УСМ в 500-600вт и иметь встроенный переключатель на 7 антенн, а так же встроенную систему защиты от статического напряжения на входе, которая сможет предохранить трансивер от выхода из строя во время грозы. Не распологая какими то специальными комплектующими, делать пришлось из того, что было в наличии. А были обычные два переменника от старых бытовых ламповых радиоприемников, да коробка, корпус от какого то измерительного прибора. Первым делом, необходимо было проредить переменные конденсаторы. В стандартном виде,это были два двух секционных конденсатора по 2х495 пф. Путем прореживания, удалось увеличить зазор между статором и ротором до 2 мм. При измерении, получилось по 105пф на секцию. Катушка тюнера была просто намотана на болванке диаметром 40 мм толщиной провода в 2.5мм. Конструкция безкаркасная и содержит 36 витков с шагом 2 мм. Отводы, их 12 штук, выполенны через каждые 2 витка, считая от точки подключения к конденсаторам. С целью защиты от статики и пробоя во время грозы, установлен на входе дроссель индуктивностью 2.5 мгн, который гарантированно предохранит вход трансивера, разряжая по постоянному току на землю накопившееся электричество с антенн. Дополнительно установлен грозовой вакуумный разрядник, тип Р-350, который служит дополнительным защитный устройством, от пиковых напряжений в полотнах антенн превышающих порог в 310 вольт. Переключатели все в тюнере, галетного типа, где выполнено паралельное соединение переключающих групп для усиления площади контактов. Установлено два измерительных стрелочных прибора. Один прибор выполняет роль КСВ-метра, второй, индикатора мощности на выходе устройства. Внутри АСУ установлен эквивалент — сопротивление в 50 ом, расчитанное под нагрузку до 500вт с креплением на корпусе согласователя выполняющего функцию радиатора для отвода тепла. Остальное, все видно наглядно из приведенных фотографий и принципиальной схемы, которую я набросал от руки (Sorry). Почему я остановился именно на Т-образном варианте тюнера? Не секрет, что антенный тюнер можно выполнить и по разным другим, классическим вариантам. Существует «Г»- схема, «П»-контурная схема и т.д. Дело в том, что в каждом варианте, есть свои достоинства и недостатки. Классический П-контур, наверное один из самых эффективных вариантов согласования и с хорошим подавлением гармоник, но требует наличие переменных конденсаторов большой ёмкости, до 1000 и 1500пф, которых у меня не было в наличии. А если принять во внимание то, что мне еще и необходимо пропускать через тюнер большую мощность, то есть, иметь конденсаторы с большими зазорами на эту мощность, то схема по типу «П»-контура была уже не приемлема. Варианты «L» и «Г», типы схем, которые не могут трансформировать входное сопротивление в таком широком диапазоне сопротивлений как это удается сделать при помощи Т-образной схемы согласователя,тоже были мной отклонены. Кроме того, в Т-образнике, достаточно переменных конденсаторов с емкостью всего в 200пф максимум, что бы произвести согласование на 80-ти метровом диапазоне. Это собственно и предопределило всю схему моего согласующего устройства. «Веревками» случайной длинны я не пользуюсь. В основном,это настроенные антенны с кабельным питанием. Максимум, антенны многодиапазонного типа, такие как OCF диполя, где приходится убирать реактивную составляющую на определенных диапазонах в пределах 150-200 ом, с чем прекрасно справляет Т-образный тюнер. Поэтому в моей конструкции, я не устанавливал широкополосный трансформатор на кольце, что бы питать симметричные антенны или антенн типа LW. Недостатки моей конструкции, как и всякой другой (Hi), конечно же имеют место быть! Самый важный и основной, это переключение отводов катушки L1, за счет обычного галетника на 12 положений. По уму, там должна стоять катушка с подвижным отводом, по типу вариометра как это есть у радиостации РСБ или подобных. Благодаря этому, тюнер можно настроить более гибко на любую буквально нагрузку. Но подобной детали у меня не было в наличии. Второй недостаток, это тесноватый, узкий корпус. Все согласующие устройства выполняются в довольно просторных корпусах ибо по закону радиотехники, катушки согласования должны быть удалены от стенок корпуса, на один диаметр своего размера или расположены перпендикулярно относительно стенок корпуса, то есть с минимальным влиянием. Это повышает добротность контура в целом. Но не имея такой возможности, в моем случае, катушка установлена почти по середине, с одинаковым удалением от передней и задней стенки корпуса. Изготовлнный вариант моего тюнера прошел испытание всей мощности моего УСМ на всех диапазонах, включая и WARC. Везде удалось выполнить согласование с трансивером имеющейся у меня OCF антенны расчитанной под диапазоны 40-20-15-10м. Пробоев переменных конденсаторов не было, так же не пробивало галетных переключателей и не шило на корпус. Методика настройки простая. Вначале настраиваем АСУ в связке Трансивер-АСУ-Антенна, мощностью 5-20вт по показанию встроенного КСВ-метра. Далее подключаем на выход УСМ и не трогая ручек настойки АСУ, строим выходной каскад УСМ. Собственно, ничего сложного. Этот вопрос волнует многих радиолюбителей, так как не все владеют технологией этой доработки. Переменные конденсаторы стали довольно дефицитными. Покупка импортных переменников, стоит денег, да и не всегда есть возможноть их преобрести, а потому, решил разместить тут несколько фотографий, по ходу этого процесса для наглядности. Первым делом, нужно выбрать достойный кондер для этой доработки. Идиально подходят переменники от старых советских ламповых радиоприемников 50-60 годов (Рис.1). Они имеют более твердый материал на своих корпусах и более толстые пластины ротора-статора. В моих переменниках был использован аллюминий толщиной 0.8мм, который был плотно завальцован на латунных осях. Далее, нужно полностью разобрать конденсатор, раскрутив торцевую гайку и выкрутив центрующий винт с шариком скольжения. Выворачиваем ротор к верху и вытягиваем его полностью из статора (Рис.3). Все шарики, аккуратно,преворительно пересчитав, складываем в отдельную коробочку, что бы ничего не потерялось. (Hi) Следующим действием, будет отпайка статорных секций (Рис.2), от самого корпуса переменника. Выполняется так же осторожно, что бы не повредить фарфоровые изоляторы-стойки у мест припайки. Как только вы выбрали статор, можно приготовится как самому процессу прореживания. Прореживание начинать нужно тогда, когда будет проведена правильная разметка. Маркируем черным маркером пластины, через одну, что бы потом в попыхах, случайно не ошибиться и не выдернуть лишнего. Нужно запомнить одну деталь и это важно! Ось (за который мы вращаем конденсатор), прижимается в сторону шариков скольжения торцевым винтом с контрующей гайкой установленной с противоположной стороны(Рис.7). А это значит, что пластины нужно выбирать начинать именно со стороны противоположной от оси ручки настройки конденсатора на статорных секциях. А на роторе, наоборот! Пластины начинаем выбирать со стороны ручки настройки. Через одну! В будущем, это позволит при сборке выставить правильный зазор, без перекосов. Для выборки пластин, необходим нужный инструмент. Нужна тонкая «минусовая» отвертка, шириной 2-3 мм, у которой напильником затачиваем конец остро, что бы получилось такое мини зубило. Небольшой молоток, 100-150гр. Пинцет и тонконосые пассатижы, которые я называю «утканосами» для захвата и дергивания самих пластин. Отличной помощью в работе будет наличие у радиолюбителя бор машинки (Рис.5) с бором диаметром на конце 1.5мм, тогда эта процедура вообще идет очень легко. (у меня есть в наличии, мне было проще). Далее, закрепляем секции статора в маленьких настольных тисках, той частью, где видны развальцовки крепления пластин. Аккуратно, отверткой-зубильцем, срубаем выступающие части этой развальцовки. И так, каждую через одну и по кругу (4 точки крепления). На роторе обычно два пояса крепления , плюс еще и на оси. На статоре, обычно четыре пояса крепления (оси там нет). Срубив, переходим к бор-машине. Каждое срубленное место, аккуратно протачиваем по ходу паза в глубь, на 0.5 мм примерно (Рис.4). На фото видно как это выглядит. Материал — аллюминий, все обрабатывается легко, главное не торопиться. После проточки, зажимаем статор в тисках пластинами вверх (проточки внизу и по бокам) и «утканосами» беремся за первую крайнюю пластину и вытаскиваем её. Усилия быть большого не должно! Если все проточено правильно, пластина легко выдергивается без значимых усилий. Проредив статор, переходим к ротору. Проредив статор и ротор (Рис.6), далее, собираем конденсатор обратно. Тут тоже есть одна тонкость. Вставив статор на свое место,не припаеваем его! Он должен просто стоять (конечно завистит от конкретной конструкции конденсатора), по своему месту, даже если и будет там вихлять и болтатся, лишь бы не выпадал. Все внимание нужно сначало уделить роторной части. Установить, набить ось шариками скольжения, закрутить торцевой винт, но слегка, лишь только только поджав, что бы не слетало. Проверить как все ходит. А вот дальше, разогрев паяльник, необходимо выставить статор ПО МЕСТУ ОТНОСИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО РОТОРА! То есть с нужным и ровным зазором с обоих сторон! Как только поставили, делаем предварительный припай, легкий, что бы чуть чуть зафиксировать и только. Внимательно осматриваем, как и что, что бы все было ровно. Делаем смещение (центруем), путем дожимания торцевого винта ротора в сторону ручки оси, если это надо! Нужно понимать, что регулировать мы можем (и то не много) только в одну сторону, в сторону ручки настройки, дожимая или отжимая торцевой винт. Таким образом нужно смотреть как установить правильно статорные секции. Опять таки, напомню. Роторные пластины должны быть с ровным зазором по сторонам к статорным и входя в статор (максимальная ёмкость!), должны иметь полностью утопленный вид, как и положено, без перекосов по горизонтали. Источник |