Зарядное устройство для КПК в авто

Некоторое время назад я приобрел коммуникатор HTC Diamond 2. Прикольная, маленькая вещица с довольно неплохими техническими характеристиками. Одна из целей, ради которой он приобретался – использование в качестве навигатора при поездках в незнакомые места. А чтобы в машине не было проблем с питанием этого устройства, необходимо было решить вопрос с автомобильной зарядкой. Покупать что-то было лень, к тому же впереди были выходные и я решил собрать зарядное устройство самостоятельно.

Попытка №1 (неудачная)

Недолго думая, я взял первое попавшееся “под руку” зарядное устройство от сотового телефона, сделанное нашими китайскими друзьями, разобрал корпус, вставил туда интегральный стабилизатор 78L05 и пару конденсаторов. К собранной схеме припаял шнур с mini-USB разъемом. Собрал все устройство и подключил его к коммуникатору.

Какое-то время устройство исправно заряжалось, но затем красный светодиод погас, и на экране коммуникатора появилась надпись о пропадании внешнего питания. Собственно говоря, я уже в этот момент понял что случилось. Потребляемый коммуникатором ток составляет около 400 мА. От такого тока, микросхема стабилизатора перегревалась, срабатывала защита и она отключалась. “Непорядок” – подумал я, необходимо обеспечить эффективное охлаждение стабилизатора.

Но свободного места для радиатора в корпусе зарядного устройства не было, а городить “внешний” колхоз мне не очень хотелось. И тогда я решил попытаться собрать более мощный импульсный стабилизатор, с условием, что он должен поместиться в имеющемся у меня корпусе.

Попытка №2 (делаем все “по-взрослому”)

Порывшись в своих “закромах” нашел достаточно древний, импульсный стабилизатор PQ1CZ21H, выпускаемый компанией Sharp, выпаянный мной из какого-то устройства. Почитав его даташит, я пришел к выводу – это то, что мне надо. Коммутируемый ток – до 1,5 А, частота преобразования – около 100 кГц. Этого с запасом должно было хватить для зарядки и питания устройства.

Оценив наличие свободного места в корпусе зарядного устройства, я приступил к разработке. За основу я взял типовую схему включения, приведенную в даташите. Как известно, схемы, публикуемые в подобных официальных документах, практически всегда хорошо опробованы и дают предсказуемый результат.

Схема имульсного преобразователя напряжения 12/5 вольт

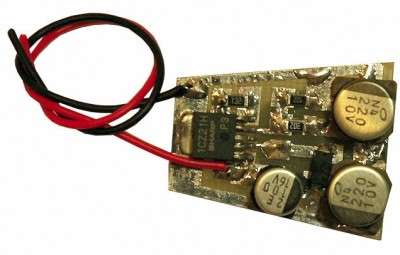

Я не стал создавать макет устройства, а сразу решил собирать рабочий экземпляр. Так как сама микросхема существует в корпусе для планарного монтажа, то и устройство я решил собрать на SMD-компонентах. Плата была изготовлена методом лазерно-утюжной технологии и собрана за пару часов. С одной стороны платы разместилась микросхема, диод, резисторы и конденсаторы, а с другой – катушка индуктивности. Для индикации работы устройства использован светодиод с ограничительным резистором.

Стабилизатор заработал сразу, выдав на выходе “идеальное” напряжение в 5,02 вольта. Это напряжение он поддерживал при изменении входного напряжения от 9 до 17 вольт. На тестовую нагрузку он выдал ток в 750мА, и при этом почти не грелся. Готовая плата, вымытая и покрытая защитным лаком, уютно разместилась в корпусе зарядного устройства.

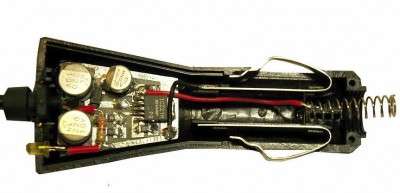

Зарядное устройство в сборе

Вот такое небольшое радиолюбительское приключение. Некоторые подумают – мол, 500 рублей пожалел на зарядку. А мне просто нравиться делать что-то своими руками. Да и известно, что радиолюбительство – это неизлечимая болезнь :-)…

Источник

Соскучились по КПК?

Сделайте его сами!

Устройство выполнено на микроконтроллере STM32F4 и работает под управлением специально разработанной для него ОС. Приложения для неё можно писать на скриптовом языке и помещать на карту памяти. В режиме ожидания зарядки хватает примерно на пять дней, при включённом дисплее с яркостью подсветки в 60% — более чем на шесть часов.

В ПО применены сторонние наработки под лицензией MIT, готовый результат выложен под ней же. Если вы всё ещё не уверены, что вам нужен такой гаджет, поменяйте своё мнение на противоположное, воспользовавшись симулятором (требует WebAssembly, у переводчика заработало):

Да, а ещё у него нет даже намёка на безрамочность.

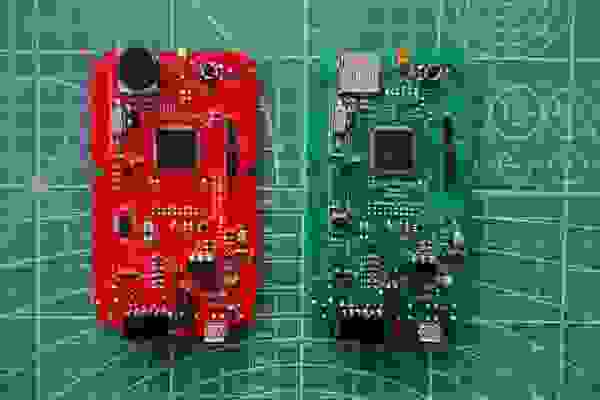

Вид на плату с перечнем компонентов:

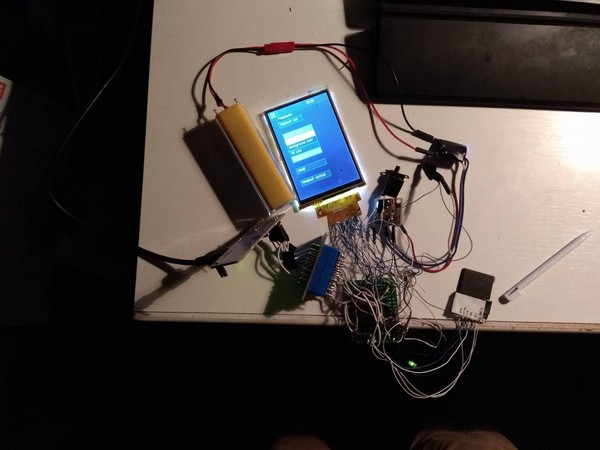

Помните рассказ о прототипе айфона — огромной плате, которая не поместится ни в один корпус? Эту конструкцию автор прототипировал примерно так же. Взял готовую плату Nucleo на STM32F103 и недорогой китайский дисплей с резистивным сенсором. Получилось так:

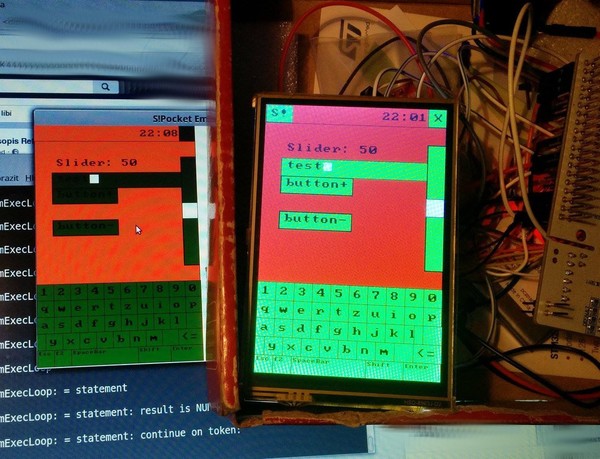

На этом грубом прототипе автор разработал и отладил простую библиотеку для реализации пользовательского интерфейса. Чтобы не перепрошивать микроконтроллер каждый раз, когда хочется добавить новое приложение, автор написал небольшой интерпретатор простых скриптов и взял библиотеку FatFs от ChaN’а для их чтения с карты. Затем он написал графическую библиотеку и интерпретатор таких же скриптов для ПК, что упростило их отладку.

Всё заработало, но до портативности было очень далеко, что заставило разработать второй прототип. В нём автор применил универсальную плату для микросхем в корпусах QFP и заменил микроконтроллер на STM32F405RGT6. Здесь уже была динамическая головка, но ещё не было кнопок и программного управления питанием. Работал прототип от старого пауэрбанка через стабилизатор с малым падением напряжения. На этой стадии автор написал несколько приложений, включая читалку очень длинных файлов формата TXT.

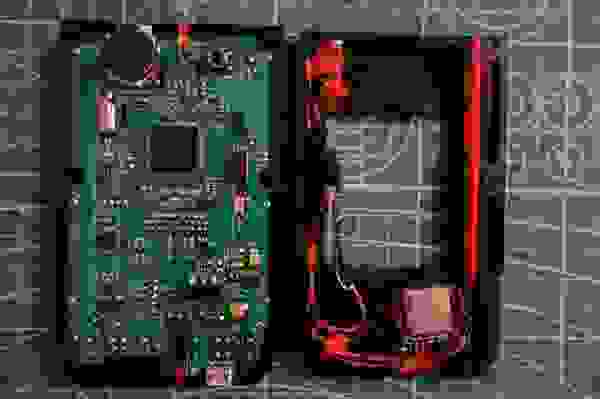

Третий протитип получил 3D-печатный корпус, но внутри он был всё таким же. Макетка, проводники, термоклей…

Сравните результат с винтажным Palm’ом:

Далее автор разработал печатную плату и переделал корпус, физические кнопки стали как у Palm’а:

Проигрывать MP3 можно, добавив стандартный модуль DFPlayer с ещё одной картой:

Пара видео по сборке, здесь видно, что слот для основной карты памяти (той, где приложения, а не MP3-файлы) расположен на обороте платы:

Источник

Очень маленький экран из очень старого КПК

Есть в техническом обществе подкласс людей, которые жить не могут без созидания, переделывания, и усовершенствования разного рода устройств. Практически любой девайс своим существованием делает вызов таким людям, которые обязательно разберут его, изучат и если повезет, то взломают или усовершенствуют. Таким людям сложно выбросить устройство, которое отжило свой век но еще работает, ведь можно применить его еще где-то. Так старые мониторы, системные блоки, принтеры и еще бездна всего перевоплощаются и продолжают жить другой жизнью, пусть и не такой значимой как раньше. Люди творят, а переполняющимся свалкам от этого хоть чуть-чуть, но легче, — и это прекрасно! Я именно такой человек, и для меня «нельзя просто так взять» и выбросить какой- то блок или устройство. В очередной раз, перебирая ящики с барахлом приходилась долго думать над очередной деталью прежде чем бросить ее в мусорный ящик, но такое случалось редко.

Помните, пару лет назад каждый гик мечтал о КПК, как сейчас каждый школьник о планшете? Эра КПК уже прошла, со своим QVGA (VGA для богатых счастливчиков) и Windows Mobile. Для большинства эти обозначения ничего не говорят, зато почти все знают, что такое HD (Retina для богатых счастливчиков) и android. Но те, кто понимают, о чем я и ностальгируют немного по тем временам, согласятся что «карманный персональный компьютер» звучит как то приятней и теплей чем просто «планшет». Простите, — немного отвлекся. Так вот, во время плановой зачистки тумбочек я наткнулся на коробочку, в которой тихо старели внутренности от старого КПК. Это был аккумулятор, плата и экран (и тот разобран, — без отражающего слоя и сенсорного стекла. ). Надо было срочно решать: выкидывать или выбрасывать его… Но то знакомое состояние мозга не давало сделать ни то ни другое. Два дня и три ночи я думал, куда его встроить и как реанимировать. Облегчил мою жизнь Интернет (ну как всегда впрочем…), — программкой (Innobec SideWindow) которая превращает подключенный к компьютеру КПК в монитор, — пусть маленький но монитор на котором можно было бы держать какой-то виджет. Польза конечно минимальная, но почему бы не задействовать левый глаз, и иногда посматривать, как идут загрузки, чем занимается сетевая карта или сколько посетителей сейчас на моем сайте?

Осталось собрать остатки девайса, запустить с помощью сенсорного экрана от другого КПК (ох и мороки было при калибровке), и подключить к компьютеру. Корпуса не было, поэтому пришлось впихивать его в корпус от китайского тестера. Вот что из этого вышло:

1 — внутренности:

2 — они работают!

3 — барахло в барахле:

4 — синий экран жизни:

5 — окно браузера в окошке WM:

Навряд ли мой материал будет полезен кому то сейчас, просто хочется показать вам чем порой занимаются люди, Хорошего настроения!

КМ (краткий мануал): Установите программу Innobec SideWindow на свой компьютер (к сожалению только для winXP), также необходимо наличие ActiveSync (3.7) для синхронизации с WM. На КПК устанавливать ничего не нужно, просто подключите его через USB (через крэдл) к компьютеру и наслаждайтесь… или не наслаждайтесь.

PS: кстати, данный девайс добавляет немного техно-крутости, вызывая вопросы и недоумение у пришедших друзей.

Источник

Делаем из мобильника КПК

Многие даже не подозревают, на что способна их «обычная» трубка. JAVA — это ведь не только игрушки и развлечения, но и целый мешок полезных приложений, способных облегчить жизнь в движении.

Для начала огорчим: нужно помнить, что JAVA-приложения, несмотря на кажущуюся универсальность, не всегда одинаково работают на разных телефонах. Более того, они вообще могут прекрасно работать на одних трубках и отказываться устанавливаться на других. Но это не беда: с каждым годом ситуация улучшается, а производители популярного софта уже давно делают для каждого приложения целый веер версий, каждая из которых предназначена для конкретной марки телефона.

Пожалуй, наиболее востребованы нынче программы, помогающие прочувствовать прелесть мобильного доступа в интернет. Электронную почту может смотреть почти любой современный мобильный телефон среднего ценового уровня, поэтому сторонние разработки уже давно никого не интересуют. Если же вам не повезло, то можно обратить внимание на древний (по мобильным меркам), но очень функциональный отечественный клиент MailMan. Он способен просматривать заголовки писем, сохранять и отправлять вложения, поддерживает разные кодировки, может хранить контакты в адресной книге. В общем, здесь есть многое из того, что даже на настольном компьютере для многих является излишеством.

Со встроенными интернет-браузерами дела в большинстве телефонов обстоят совсем не так хорошо. Как правило, кроме WAP-страниц собственными средствами телефона ничего толком не посмотришь: и грузится медленно, и отображается некрасиво. Сторонний браузер становится очень хорошим выходом для тех, кто не мыслит свою жизнь без Сети, а интернет-серфинг предпочитает любому другому развлечению в дороге. Лидер здесь определился давно — норвежская Opera Mini. Приложение не скачивает страницу в телефон напрямую, а предварительно пропускает ее через специальный сервер, где содержимое оптимизируется для показа на маленьком экране и сжимается (в том числе и картинки). Благодаря такому подходу существенно экономится трафик, а значит – ваши деньги и время. Существуют различные модификации Opera Mini, сделанные энтузиастами, они часто функциональнее оригинала.

В последнее время все большие обороты набирает также китайский браузер UCWEB, работающий по аналогичному принципу, но его широкому распространению пока мешает азиатское происхождение.

Одна из самых востребованных и интересных категорий — интернет-пейджеры . «Аська» в мобильнике позволяет не только всегда быть на связи, но и существенно экономить на SMS. Здесь тоже имеется явный лидер, JIMM, проект с открытым исходным кодом, растиражированный в виде большого количества «модов».

Участившиеся проблемы с ICQ встали поперек горла, поэтому многие посматривают на Jabber . Благо, и для него существуют мобильные клиенты, один из наиболее интересных — Bombus. Свои клиенты существуют для MailAgent и других более-менее популярных протоколов.

Достаточно и универсальных приложений, способных работать сразу с несколькими протоколами мгновенных сообщений, например, IM+. Любители IRC могут выбирать из доброго десятка различных клиентов, особо ничем друг от друга не отличающихся.

Кроме упомянутого, есть и специфические интернет-приложения, востребованные немногими, но иногда полезные. Например, RSS -агрегаторы (впрочем, с этой функцией отлично справляется и Opera Mini) или приложения для закачки файлов. Из последних нужно отметить MobilGet, который поддерживает вход на сервер по логину и паролю, докачку, одновременную загрузку нескольких файлов, закачку по расписанию. Еще год назад смысл мобильной закачки файлов был туманным, но сейчас, с появлением у сотовых операторов тарифов с безлимитным доступом в интернет, грех этим не воспользоваться.

Карты города . Здесь есть два общемировых лидера: Google Maps и Яндекс.Карты. Оба используют сравнительно старую информацию, там нельзя найти большинство зданий, построены в последние годы. Альтернатива — местный ДубльГИС, карта в котором посвежее. У каждого приложения есть свои достоинства, первые два умеют определять ваше местоположение без GPS, пусть примерно, но в условиях города вполне сносно. Зато ДубльГИС способен искать на карте адреса организаций. Все три приложения используют для работы интернет: иначе файлы с картами просто не вошли бы в память телефона.

Полноценных офисных приложений, способных в полной мере заменить текстовый и табличный редакторы, для J2ME нет, но во всяком случае, доступны универсальные приложения как для просмотра документов (Picsel File Viewer) позволяет просматривать документы форматов .txt, .doc, .xls, .ptt, . pdf, .htm/.html и не только). Для создания и редактирования офисных документов подойдут приложения с незатейливыми названиями MobiWord и MiniExcel могут работать с текстовыми документами и таблицами соответственно, но, к сожалению, только собственных форматов.

Отдельная ветка просмотрщиков файлов — приложения для работы с электронными книгами . Весьма хорош ReadManiac, в котором тонко настраивается большое количество параметров (ориентация экрана, размер/цвет текста и т.п.). Кроме того, приложение может работать даже с упакованными в архивы текстами. Вообще говоря, многие предпочитают читать книги на мобильном телефоне, скачивая (или создавая самостоятельно) для каждой отдельное приложение. Различные справочники уже давно выпускаются в виде отдельных приложений, тут можно найти все, от таблицы Менделеева до англо-русского словаря. Правда, в отличие от статичных текстов электронных книг, справочники часто интерактивны.

Разнообразие ПО, способного работать на мобильных телефонах, весьма велико. Дубли приложений для настольных компьютеров (например, электронные кошельки, медиаплееры, файловые менеджеры и архиваторы), так и чисто «мобильные» программки — Bluetooth-чаты и SMS-боксы — они достойны того, чтобы писать о них отдельно. Если вам необходима какая-то программа, имеет смысл хорошенько поискать: вероятность того, что она существует в мобильной версии, велика.

Источник