- Зерцальный доспех: виды, описание, распространение. Доспех царя Алексея Михайловича

- Полная зерцальная защита

- Зерцала личные

- Персидское улучшение

- В Средней Азии

- Московский вариант

- Доспехи царя Алексея Михайловича

- Зерцало — русская кираса.

- Какой была самая тяжёлая броня Востока?

- Третий Рим. Оружие Русского Войска в XVII веке. Часть II. Холодное оружие. Часть III. Доспехи

Зерцальный доспех: виды, описание, распространение. Доспех царя Алексея Михайловича

Зерцальный доспех, о котором речь пойдет ниже, использовался многими народами с 10-го по 17-й век. В персидской культуре такой вид защиты воина назывался чахар-аина, что дословно переводится как ‘четыре зеркала’. У китайцев его называли пиньинь – ‘зеркало, которое защищает сердце’. Это указывает на некоторые внешние свойства и особенности строения этого доспеха.

Зерцалами можно называть два различных вида доспеха: полный зерцальный доспех и зерцала личные. Последние крепились поверх доспеха кольчатого. Техника крепления пластин была разной: кольцами и ремешками. Прослеживается заимствование у Востока стиля изготовления доспехов. Согласно сохранившимся источникам, исследователи убеждены, что полный зерцальный доспех появился в Османской империи. А вот заимствование личных зерцал ведет в Среднюю Азию и Иран.

Полная зерцальная защита

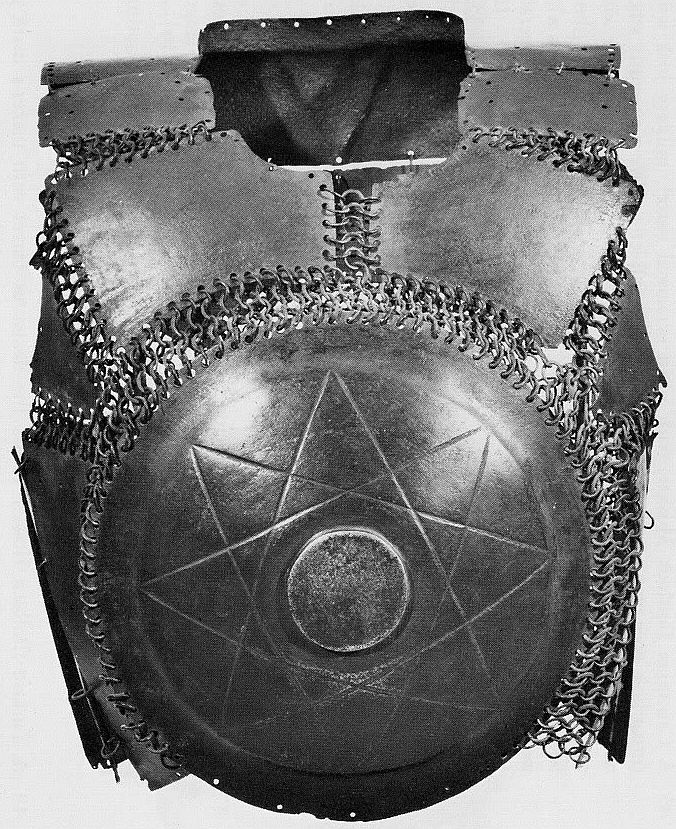

Это самостоятельный тип доспеха. Он состоит из большой круглой нагрудной пластины и такой же наспинной, кроме того, из множества разных плоских частей. Каждое зерцало имело свое название. Так большая нагрудная пластина называлась «круг» (вне зависимости от формы), остальные – «дощечки», «ожерель», «обруч». Количество плоских частей могло варьироваться от десяти до двадцати. Часто зерцальный доспех, фото которого представлено, имел подол из кольчуги. Такой вид амуниции хранится в Стокгольме, в Королевской сокровищнице.

У русских витязей зерцала имели и мистическую составляющую, выполняя роль оберега от вражеских стрел или когтей зверя. До боя их даже нарочито начищали до блеска. Смысл был в том, чтобы повлиять на психику противников.

Зерцала личные

Это не самостоятельный доспех. Они служили усилением для корпусной брони. Носили их поверх кольчужной защиты или панциря. На Руси появились они торговыми путями из Ирана, где их называли «четыре глаза». Это говорит об их четырех составляющих: нагрудной, двух боковых и наспинной пластин. Прямоугольной формы были боковые и спинные плоские части, а нагрудные чаще делались круглыми.

Древние монголы использовали этот тип защиты в 13–14 веках. Зерцала круглой формы крепили ремешками сверху кольчуги. Они получили свое распространение в 15-17 веках. Носили их не только в качестве усиления отражающей способности кольчуги. Их надевали еще и на ламеллярные доспехи, а также поверх куяка, бехтерца.

Персидское улучшение

Небольшие круглые зерцала несколько ограничены в способности защитить своего носителя, поэтому в 16 веке на территории Персии стали изготовлять прямоугольные составляющие – это главная особенность персидского зерцального доспеха XVII века. Они покрывали большую площадь на теле воина, чем круглые, а значит и вероятность ранения от касательного попадания клинком или стрелой значительно снижалась. Переняли такой доспех страны Средней Азии и северная часть Индии. Основываясь на увеличенных основных частях защиты, появился в 17-ом веке персидский зерцальный доспех, который составляли четыре прямоугольника опоясывающие туловище наподобие кирасы.

В Средней Азии

Большую популярность имели в Средней Азии вплоть до 17-го века небольшие дисковой формы зерцала. Их крепили на грудь, а сзади – на лопатки. Кожаные ремешки протягивались сквозь пластины, привязывались к панцирю, стягивая саму пластину и доспех. Их часто находили во время раскопок курганов монгольских воинов 13-14 веков.

Даже при распространении ламинарных доспехов поверх них надевали зерцала.

Московский вариант

Большое распространение на Руси получили зерцала личные с пластинами восьмиугольной формы, нагрудные и наспинные. В столице РФ собрание Оружейной палаты бережет пятьдесят шесть экспонатов личных зерцал, треть которых имеют восьмиугольные пластины, соединенные ремнями. Двадцать из них имеют соединение кольцами. Коллекционер Шереметьев сберег двадцать четыре экземпляра зерцал личных с пластинами прямоугольной формы.

В период после Смуты защита из металлических пластин больше становилась элементом декора обмундирования. Ведь уже во второй половине 17-го века развитие огнестрельного оружия свело на нет способность доспеха защитить воина от ранения. Пуля пробивала его с той же легкостью, с которой стрела прошивала кафтан. Одним из предметов гордости Оружейной палаты является полный вариант, в который входит шлем, зерцала, а также наручи и поножи. Носили его в 17-ом веке.

Доспехи царя Алексея Михайловича

Зерцальные доспехи XVII века московских князей часто покрывали золотом, украшали гравировкой и чеканкой. Его пластины редко превышали двухкилограммовый вес. К примеру, доспехи царя Алексея Михайловича, который получил звание «Тишайшего», имели круглую пластину на груди, с золочеными прямоугольными частями меньшего размера, золочеными составляющими на поясе, золочеными наручами и поножами. Все это надето поверх кольчужной рубашки. Венчал защиту шлем. Что очень интересно, этот боевой головной убор русского самодержца имел арабские надписи — цитаты из Корана. По носовой стрелке зияет надпись, гласящая о едином настоящем боге – Аллахе. А низ шлема украшен 256 стихом второй суры. С чем это связано до конца не ясно.

Правитель известен как второй представитель рода Романовых на русском престоле. Царем он стал в шестнадцать лет. Известно, что он был очень религиозным человеком, соблюдал посты, исполнял церковные обряды православного направления.

Он увлекался различными системами тайнописи, египетскими иероглифами, знаниями древних народов. Возможно, здесь кроется секрет арабского текста. Хотя все может быть намного проще, а надписи — это случайность.

Источник

Зерцало — русская кираса.

Зерцальный доспех — один из последних появившихся на Руси типов защитного снаряжения. Фактически, «зерцало»является названием для двух разновидностей этого доспеха: «зерцал личных» и полного зерцального доспеха. В этой статье мы поговорим о личных зерцалах, более распространенных на Руси (и не только).

Идея усилить защиту корпусного доспеха воина родилась очень давно. Одним из первых прообразов зерцала был китайский паньинь. Изначально, это две большие стальные пластины, закрепленные на кожаном панцире на груди с двух сторон. Позднее подобными пластинами усиливали в разных местах ламеллярные, чешуйчатые и даже бригантинные доспехи. У монголов подобные доспехи появляются в XIII веке (отгадайте откуда).

Также можно вспомнить нагрудные бляхи половцев (использовались вместе с кольчугой практически всегда).

Единой проблемой всех подобных доспехов была ограниченная площадь защиты. Поэтому, в XVI веке в Персии впервые появляются большие прямоугольные зерцальные пластины. Оттуда они распространяются по всей Средней Азии.

На Русь же зерцала личные попали из Ирана, там подобные доспехи назывались «чахар-айина» — четыре глаза. Это название соответствует форме доспеха: он всегда состоял из четырех больших пластин: одна нагрудная, одна наспинная и две боковые. На Руси подобные зерцала широко использовались в XVI-XVII веках, являясь «усилителем» кольчужной брони.

Грудные и спинные пластины личных зерцал могли иметь разные формы: прямоугольную, восьмиугольную, круглую, или овальную. Боковые пластины же практически всегда были прямоугольными и часто имели подмышечные выемки.

О распространенности зерцал личных на Руси говорит количество сохранившихся доспехов этого типа. Только в Оружейной палате в Москве хранятся 56(!) зерцал. Большинство из них (20) имеют восьмиугольную форму. Популярность личных зерцал вполне оправдана: являясь довольно простым в изготовлении доспехом, зерцало давало хорошую защиту от ударов копья и пуль огнестрельного оружия, то есть тех типов урона, которым не могли противостоять панцири и тегиляи. Соответственно, комплект из зерцала и тегиляя, например, прекрасно защищал воина практически от всего, что могло «встретиться» ему на поле боя.

Со временем личные зерцала дополнялись все новыми пластинами и, таким образом, появился полный зерцальный доспех. Но о нем мы поговорим в следующей статье.

Источник

Какой была самая тяжёлая броня Востока?

На Востоке, как ни старались, латные доспехи изготовить так и не сумели. Свою потребность в выживании они реализовали менее технологичным способом, который тем не менее даже во времена огнестрельного оружия давал весьма хорошие результаты. Этот же вид доспехов активно очень долгое время использовался на Руси — имея возможность импортировать латы с Запада, даже богатые воины не всегда стремились променять родные доспехи на европейские.

Общее название такого типа доспехов — «зерцальные доспехи»; а частных случаев у них было настолько много, что даже латам в их разнообразии такое не снилось. Эту идею на протяжении многих веков использовал весь Восточный мир — начиная от Турции и заканчивая Китаем.

История этого вида доспехов начинается примерно в XII веке с простых зерцал, которые ещё не были собственно доспехом. Появились зерцала где-то в Средней Азии, а к XIII веку благодаря монголам стали активно распространяться во все места, куда только могло занести этих воинственных кочевников. К XIV-XV векам идея зерцал разлетелась по всем уголкам Востока.

Простыми зерцалами была «жилетка» из нескольких стальных пластин — большие латные детали на Востоке делать не умели, но плоскую железку больших размеров выковать всё же могли. Первоначально этих пластин было четыре штуки на изделие, которые исполнялись в простейшей форме прямоугольника. Две побольше закрывали торс спереди и сзади, две поменьше закрывали бока. Соединялись они между собой ремнями либо кольцами, образуя «жилетку», которую надевали поверх основного доспеха — хоть кольчуги, хоть чешуи, хоть что там было. «Жилетка» такая была весьма дорогой и встречалась нечасто, но защиту давала превосходную; с поправкой на то, что у ранних зерцал покрытие было в лучшем случае на половину площади торса.

Попав к более умелым народам — персам, индусам, китайцам — зерцала стали видоизменяться в более эффективные конструкции. Нагрудная и наспинные детали стали круглыми или восьмиугольными, а жилетку стали собираться из восьми и более частей. Это увеличило подвижность воинов и уменьшило дискомфорт от ношения «жилетки», к тому же площадь доспеха ощутимо возросла, как и его надёжность. Несколько веков, пока роль огнестрела не стала возрастать очень сильно, комбинация «доспех+жилетка» являлась самым тяжёлым доспехом на Востоке и о такой одёжке мечтали многие воины.

Не считая зазоров между деталями «жилетки», по эффективности такой доспех был очень близок в ранним европейским латам, которые носились поверх кольчуги — что там, что тут тело воина защищено стальной пластиной, под которой была кольчуга, либо чешуя. В ранних зерцалах такие зазоры были довольны велики, как и размеры пластин не были достаточно большими, но теперь «жилетка» плотно закрывала весь торс воина. Зазоры у лучших образцов стали настолько узкими, что попасть в них было нелегко. И даже если попасть умудрялись, зазоры заполнялись кольчугой, так что удару врага приходилось преодолевать сразу два кольчужных полотна, учитывая наличие основного доспеха.

К концу XVI — началу XVII веков конструкция зерцал была отточена экспериментальным путём и стала улучшена просто до невозможности. Теперь эта проверенная временем идея дополнительной защиты превратилась в основной доспех и привела к отказу от ношения кольчуги, ставшей лишней. Толщина пластин немного возросла, как и уплотнилось кольчужное плетения на стыках этих деталей — теперь зерцала стали полноценным зерцальным доспехом. Не смотря на отказ от «нижнего белья» под зерцалами, итоговая защищённость воинов была выше, чем век назад, при том что масса доспеха и удобство его ношения стали более «приятными».

В лучших образцах зерцальных доспехов щели были размером в одно-два небольших кольца, а порой пластины вообще крепились внахлёст. Количество деталей доспеха возросло в несколько раз — аж вплоть до 40; это было связано с их размером и влияло на защищённость в обмен на гибкость, либо наоборот. Интересно то, что практически у каждой пластины было своё собственное название.

Хотя полноценный зерцальный доспех обычно называют «полным . », я такого термина избегаю чтобы не возникало путаницы. «Полный латный доспех» как выглядит знают все — «цельная бронька» от пят до макушки. Зерцальные доспехи в этом смысле «полными» не были — они закрывали лишь торс, тогда как руки и ноги всё ещё закрывались кольчугой (реже чешуёй), которая «пришивалась» в продолжение зерцальной «кирасы». На конечностях зерцала были редкостью и использовались лишь для защиты суставов — колени, локти, плечи.

Зерцальные доспехи при «лабораторном анализе» бесспорно проиграют битву с латами из-за наличия большого числа стыков и «неполноты» доспеха. При этом сами пластины по прочности окажутся довольно близки к латным деталям аналогичной толщины, так что «хлипким» такие доспехи назвать нельзя.

Против местного оружия зерцала работали даже лучше, нежели латы в Европе, о чём ярко свидетельствует то что во времена «близких торговых отношений» местные воины не надевали латы; в отличии от японцев. Что луком, что саблей зерцала никак не пробить, зато присущая такому «составному» доспеху подвижность была их огромным преимуществом для конного воина, любящего саблей махать и из лука стрелять.

На Руси вплоть до примерно начала XVIII в. так же отдавали предпочтение зерцалам, а не латам. Не считая редких церемониальных образцов, даже знатные воины активно использовали менее совершенную, но более подвижную броню — сказывались воинские традиции и большая ориентация на подвижные сражения. У нас с зерцал на кирасы начали переходить лишь тогда, когда огнестрел настолько усовершенствовали, что он стал со значимой регулярностью пробивать зерцальные доспехи.

Если вам понравилась статья, не стесняйтесь кликнуть палец вверх справа. Автору будет приятно и вы поможете в развитии каналу 🙂

Подписывайтесь на мой канал и читайте каждый день свежие статьи связанные с историей военного дела!

Источник

Третий Рим. Оружие Русского Войска в XVII веке. Часть II. Холодное оружие. Часть III. Доспехи

Третий Рим

Доброго времени суток, дорогие друзья!

Продолжаю публиковать материалы альтернативы «Третий Рим». Во второй и третьей частях статьи «Оружие Русского Войска в XVII веке» будет рассмотрено холодное оружие и доспехи Русского Войска. Статья имеет справочный характер и большой объем информации и иллюстраций, в том числе из реальной истории. Внесенные изменения в альтернативном варианте выделены темно-синим цветом. Кроме того, внесены изменения в иллюстрации, соответствующие описанию в тексте. С нетерпением жду Ваших комментариев и рекомендаций.

Оружие Русского Войска в XVII веке

Русский князь в полном доспехе

Часть II. Холодное оружие

В XVII изменилось и холодное оружие, так как развитие военной техники и появление новых тактических приемов вынуждало мастеров-оружейников учитывать эти обстоятельства в своей работе. Усовершенствовалось, став более единообразным, оружие не только пехоты, но и конницы. В конце XVI и особенно в XVII века, наряду с сохранением популярных на Руси восточных (турецких и персидских) образцов холодного вооружения, постепенно начал использоваться опыт европейских производителей «белого» оружия.

На вооружении русского во были в основном сабли русской работы, так как полоса привозной булатной персидской стали стоила очень дорого (3-4 руб.), почти равняясь годовому денежному окладу новика 3-й статьи (5 руб.). Восточная сабля в сборе обходилась уже в 5-6 руб. Сабельная полоса русской (тульской) работы даже в середине XVII века стоила не более 20 алтын (60 копеек).

Основная масса русских служилых людей была вооружена саблями московского производства, которые изготовлялись по лучшим иностранным образцам. Клинки выковывались мастерами «на литовское дело», «на польское дело», «на угорское дело» и «на черкасское дело». Русские воины носили сабли не на перевязи, а на поясе. «Одни имели крестовины лопастями, другие – с шариками, у одних была «елмань» [расширение в нижней части клинка), а у других ее не было».

Сабля оставалась основным оружием конного ратника до начала XVII в.ека, когда правительство начало требовать от помещиков вооружения «вогненным боем»: пистолетами, карабинами, пищалями. Однако и позднее многие служилые люди продолжали пользоваться саблей, в качестве основного оружия.

Другие виды клинкового оружия, палаши и кончары, встречались в России редко, как правило, они доставлялись из-за границы и стоили дороже сабель. Некоторые из сохранившихся палашей представляют собой шедевры оружейного искусства. Например, палаш князя Скопина-Шуйского Михаила Васильевича с обоюдоострым клинком, длиной 860 мм, позолоченной рукоятью, крестовина которой украшена драгоценными камнями, ножнами, покрытыми красным бархатом.

В XVII веке в полках «нового строя» появляются шпаги как уставное оружие солдат, рейтар, копейщиков и драгун, но в документах середины XVII века отмечено, что шпагами были вооружены и московские стрельцы. Русская шпага имела широкий, но короткий, прямой и плоский клинок. Формирование в 1630-х годах новых солдатских и драгунских полков потребовало от правительства принять надлежащие меры по их вооружению. Недостающее пришлось закупать за границей. В 1636 году было приобретено 12578 шпаг с ножнами. Делали их и русские оружейники. Изготовлявшиеся на тульских заводах шпаги («с крыжами и с ножнами») обходились казне в 20 алтын (60 копеек) за каждую. Иногда, в качестве «бокового оружия» солдаты использовали не только шпагу, но и саблю.

Усиление защитного доспеха повлекло за собой трансформацию русского копья в пику. В XVI веке русские воины продолжали применять копья с длинным древком и железным наконечником, рогатины (копье с длинным и широким наконечником, под которым находились две перекладины, предохранявшие оружие от глубокого проникновения в рану) и «совни» – вариант рогатины с секировидным, изогнутым лезвием вместо копейного наконечника. Обычные копья постепенно вышли из употребления уже в XV веке. Последним большим сражением, в котором приняли участие копейщики, стала битва 1455 года под Старой Руссой между московской и новгородской ратями. Копье заменили пикой, «списой» (спицей) – разновидностью этого колющего оружия, с узким граненым наконечником-жалом. Пики двух видов, «малые» и «долгие», использовали солдаты «полков нового строя» для рукопашного боя. В 1638 году в Пскове на Казенном дворе находилось «440 спис долгих» и 1300 более коротких «полуспис».

Древко этого оружия изготовлялось из ясеня и только в крайнем случае из ели. Верхнюю часть «спис» оковывали. О том, как это требовалось делать, сообщил Вальгаузен: «А окову на пиках быти с конца полосами железными двум, по меншей мере, пяти пядей длиною быть, чтобы ни конным, ни пешим копья не мочно пересечь, и что полосы длиннее, то копье крепчае и надежнее копейщику». Лучшими считались копья, древко которых было в палец шириной.

Холодным оружием пехоты служили бердыш и тяжелая сабля турецкого типа, которые с середины XVI века являлись уставным оружием стрельцов. Бердыш представлял собой вид топора с лезвием полумесяцем, который через сделанные на обухе отверстия небольшими гвоздями крепился к длинной, в рост человека, рукояти (ратовищу). Нижняя часть лезвия заканчивалась небольшой «косицей», которая с помощью гвоздей крепилась к ратовищу; затем место крепления стягивалось прочным ремешком. Первые бердыши имели остро отточенную верхнюю часть лезвия, превращавшую это оружие не только в рубящее, но и колющее. На нижний конец древка насаживалось железное копьецо для втыкания бердыша в землю при стрельбе из ружья, для которого он служил подсошком.

Бердыш – отечественное изобретение, изготовляли его только в России. При этом кузнецы, которым поручалось выковывать такие секиры, руководствовались эталонными образцами, присылавшимися из Москвы. Лезвия боевых бердышей достигали в длину от 23,5 см в XV-XVI вв., до 60-80 см в XVI-XVII вв. Их использовали не только стрельцы, но и военнослужащие полков «нового строя», а также драгуны, сражавшиеся в пешем строю. Стоимость бердышей, изготовлявшихся в середине XVII века. На заводах Петра Марселиса под Тулой, составляла 5 алтын (15 копеек) за штуку.

Часть III. Доспехи

Доспех царя Дмитрия Михайловича , сайдаки, холодное и огнестрельное оружие в Оружейной палате

В XVII веке в Русском Войске использовались традиционные русские доспехи, а также польские гусарские, европейские рейтарские и солдатские доспехи, русские шлемы (шеломы, колпаки, шишаки, мисюрки, шапки медные и железные, ерихонки), польские гусарские, европейские рейтарские, пехотные шлемы «Кабассеты», а в иноземных полках и «Морионы».

В 1612-1618 годах в боях и осадах русским войскам достались 5 тыс. гусарских, 10 тыс. шляхетских и рейтарских, 15 тыс. солдатских доспехов. Многие из них имели боевые повреждения, но были восстановлены русскими оружейниками. Кроме того, ими были изготовлены десятки тысяч русских, рейтарских и солдатских доспехов, что позволило в ходе войны обеспечить русские войска доспехами по потребности.

Русские воеводы в бою продолжали носить полный русский доспех. Первоначально русские доспехи носили и всадники Государева полка и конных полков. В 1613 году для Государева полка, а с 1632 года для боярских полков было установлены гусарские доспехи. Для вновь набранных конных полков – рейтарские.

С 1612 года копейщикам пеших полков от казны выдавались пехотные доспехи и шлемы «Кабассеты». В 1614 году ношение шлемов было установлено и для стрельцов пеших полков, и для пушкарей полевой артиллерии, непосредственно участвующих в бою. К 1630 году в войсках, выступающих в поход, разнотипные доспехи были полностью заменены доспехиами установленных образцов. Но в местных сотнях и городовых дружинах оставались доспехи различных образцов и призводителей.

Русские доспехи

Полный русский доспех включал шлем, бармицу, кольчугу, панцирь или байдану (разновидности кольчуги), бехтерец, колонтарь, юшман или куяк (разновидности пластинчатых доспехов), зерцало, зарукавья, наручи (налокотники), перчатки, наколеноки и бутурлыки (для защиты ног). Каким образом были устроены русские доспехи можно видеть по образцам, находящимся в Оружейной палате Московского Кремля.

«Шлем Александра Невского» – шлем «ерихонский», принадлежал царю Дмитрию Михаиловичу , в 1621 году был переделан мастером Никитой Давыдовым. Он добавил фигурку святого на наносник и изображение короны на тулью. Шлем изготовлен в XVI веке в Турции. Поэтому по ободу шлема идет арабская надпись из Корана: «Обрадуй правоверных обещанием помощи от Аллаха и скорой победы». Шлем стальной с золотыми украшениями, драгоценными камнями, жемчугом, шелковой тканью. При изготовлении мастер применил резьбу, ковку, чеканку, насечку золотом, эмаль. Диаметр шлема – 220 мм, высота – 350 мм, вес – 3285 грамм.

«Шлем Александра Невского»

Кольчуга, принадлежавшая знатному военачальнику князю Шуйскому Петру Ивановичу, участнику Казанского похода Ивана Грозного, имела вид длинной прямой рубахи с квадратным вырезом и короткими рукавами. Сделана она из 16 000 крупных клепаных колец. Вес кольчуги – почти 12 кг. На ее левой стороне – круглая медная бляха с именем Шуйского. В 1564 году воевода Шуйский был убит под Оршей, и кольчуга его перешла в царскую казну. Тогда на ней была укреплена свинцовая бляха с клеймом царской казны. Позднее, когда казачий атаман Ермак Тимофеевич прислал в Москву гонцов с радостной вестью о присоединении к русским землям владений сибирского хана Кучума, царь пожаловал атаману эту кольчугу. Много лет спустя после гибели Ермака кольчугу снова вернули в Кремль.

Кольчуга князя Петра Шуйского

Бехтерец мастера Конона Михайлова, изготовленный для царя Дмитрия Михаиловича в 1620 году, является не только доспехом, но и по качеству и красоте отделки представляет собой исключительное произведение. Бехтерец поражает красотой и изяществом отделки. Недаром в описи 1687 года он был оценен в 1000 рублей.

Грудь доспеха состоит из пяти рядов мелких пластинок по 102 в каждом ряду, спина из семи рядов таких же пластинок. Правый бок – из двух рядов, а левый бок, который застегивается, состоит из трех рядов пластинок с расчетом, что третий ряд будет закрываться при застегивании доспеха. В каждом боковом ряду имеется по 57 пластинок. Всего пластинок в доспехе 1509. Каждая пластинка выпукло-вогнутая, вычеканена специальным чеканом, следы которого ясно видны с внутренней стороны пластинки. К верхним пластинкам груди и спины прикреплены петли и ремни, при помощи которых доспех закрепляется на плечах. К пластинкам левого бока с той же целью прикреплены такие же петли и ремни.

Пластинки доспеха с наружной стороны украшены золотом. Золотой навод, или насечка, выполнен необычайно тонко и с большим вкусом. Средние ряды пластинок на груди и на спине имеют сплошной навод золотом, смежные с ними ряды-только клейма, наведенные золотом. Золотой навод очень прост по своему рисунку и повторяется в одном и том же варианте по всему доспеху, Крайние пластинки рядов сверху и снизу украшены серебряными чеканными накладками.

Пластинки доспеха по краям соединены кольчужными кольцами, между которыми вставлены кольца цельносеченные, но так как диаметр колец довольно значителен (12 мм) и между кольцами остаются большие просветы, Кононов вплетает в промежуточный ряд не одно, а два штампованных кольца.

Подол бехтерца состоит из двадцати рядов колец, из них десять рядов цельноштампованных и девять рядов панцирных колец, крепленных на один шип, а к доспеху он прикреплен одним рядом кольчужных колец.

Таким образом, в этом доспехе применениеы и кольчужная и панцирная техники крепления колец, причем в самых неудобных и уязвимых местах мастер применил кольчужные кольца. В панцирной технике крепления колец мастер применил сварной способ, то есть концы кольца при креплении на шип сваривались. Каждая пластинка в ряду накладывается снизу-вверх одна на другую, благодаря чему получился тронной слой пластинок, так как каждая пластинка осталась открытой только на одну треть, остальные две трети закрыты последующими пластинками. Пластинки изготовлены из сталистого железа. Ширина почти всех пластинок одинаковая – 15 мм, толщина – 1 мм, длина различна в каждом ряду: в плечах она длиннее, в талин – короче. Вcero колец в доспехе 9000, остальные примерно 11 000 необходимых для этого доспеха колец заменяются 1509 пластинками. Длина бахтерца – 660 мм, ширина – 550 мм. Вес – 12,3 кг.

Бехтерец царя Дмитрия Михаиловича

Юшман, принадлежавший боярину Никите Ивановичу Романову, состоит из крупных стальных пластинок, украшенных золотой насечкой и крупными надписями. Пластинки в количестве 105 штук соединены между собой кольчужными кольцами, клепанными на гвоздь. Длина юшмана – 620 мм, ширина в подоле – 500 мм, вес юшмана – 11480 грамм.

Юшман боярина Никиты Романова

Байдана царя Бориса Федоровича Годунова (1580) – кольчуга с круглым воротником и короткими рукавами, собранная из более чем тысячи больших, плоских колец. Каждое кольцо с надписью: «Съ нами богъ никто же на ны» (Если Бог с нами, никто не будет против нас). Байдана имеет длину 800 мм, ширину – 650 мм, вес – 6250 грамм. Диаметр колец – 24 мм.

Байдана царя Бориса Годунова

Для усиления кольчуги или панциря в XVI-XVII веках в России применялись дополнительные доспехи, которые надевались поверх брони, – зерцала. Они состояли в большинстве случаев из четырех крупных пластин: передней, задней и двух боковых. Пластины, вес которых редко превышал 2 кг, соединялись между собой и скреплялись на плечах и боках ремнями с пряжками (наплечниками и нарамниками). Зерцало, отшлифованное и начищенное до зеркального блеска (отсюда – название доспеха), часто покрытое позолотой, украшенное гравировкой и чеканкой, в XVII веке чаще всего имело уже чисто декоративный характер; к концу же столетия его значение, как и любого другого оборонительного доспеха, упало совершенно.

Зерцало царя Петра Дмитриевича

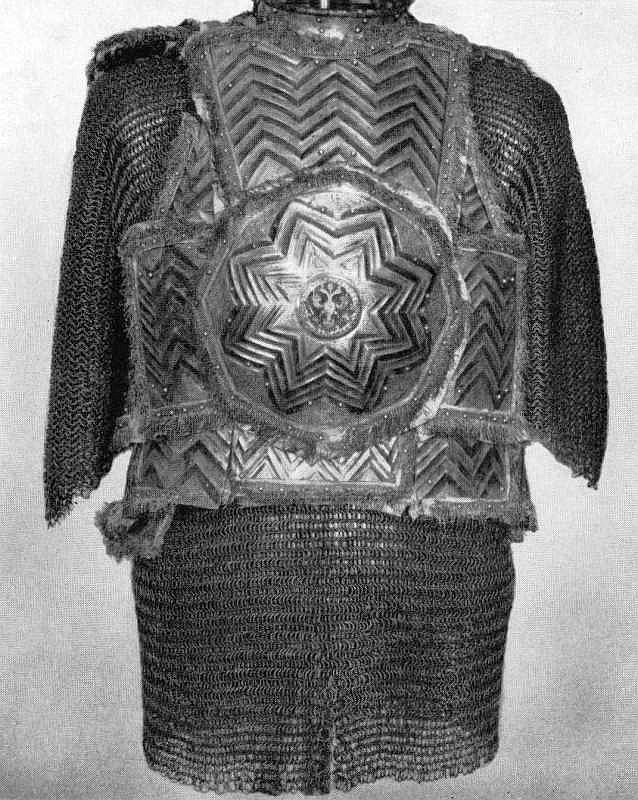

Зерцальный доспех (Зерцало) царя Алексея Петровича изготовлено мастером Никитой Давыдовым в 1663 году. Имеет длину – 750 мм, вес – 12,3 кг. Стальные грудные и спинные пластины гофрированы и позолоченны и посеребрены шевронов. Центральную пластину украшает двуглавый орел в паутине. Орел увенчан короной, держыт в лапах скипетр и державу. Края украшены орнаментом и фигурками животных. Подкладка из красной простеганой на вате мягкой атласной ткани.

Зерцало царя Алексея Петровича

Доспехи выполняли искуснейшие первокласные мастера Оружейной палаты Московского Кремля XVII века. До наших дней дошло немного имен русских оружейников того времени. Среди них имя крупнейшего мастера Никиты Давыдова, проработавшего в Оружейной палате более 50 лет и воспитавшего многих учеников. К его работам можно отнести нагрудники, наручи и бутурлык. При изготовлении первого стального нагрудника от сплошной кирассы и наручей мастер Никита Давыдов применил ковку и резьбу. Высота нагрудника – 345 мм, длина наручей – 310 мм. Поверхность другого нагрудника от пехотных лат превосходно обратно высокорельефной резьбой с изображением сказочных чудовищ, животных, и в центральном овальном клейме – льва, держащего в правой лапе пучок стрел. Безукоризненность исполнения сложной композиции свидетельствует о необычайно высоком мастерстве оружейника. Нагрудник является частью оборонительного доспеха (включающего кроме того наручи и булурлыки), все предметы которого были оформлены в едином стиле.

Нагрудник и наручи

Нагрудник и бутурлык

Две пары трубчатых наручей XVII века:

наручи длиной 345 мм. Каждый наруч состоит из трех пластин, соединенных петлями и застегивающимися, шелковыми лентами с пряжками. Центральной пластины оформлены позолоченной фигурой в виде двуглавого Орла и цветами, с декоративными заклепками. Боковые пластины из позолоченной меди;

наручи длиной 325 мм. Каждый наруч состоит из трех секций, соединенных петлями с шелковыми ремни с пряжками. Основные пластины украшены позолочеными фигурами в виде двуглавого Орла. Изнутри обиты тканью.

Стальные поножи (бутырлык) царя Алексея Петровича (1664) выполнены мастером Григорием Вяткиным с применением ковки золочения, серебрения. Длина поножей – 420 мм. Искусный оружейник Григорий Вяткин является одним из тех мастеров, которые продолжили традиции мастерства Никиты Давыдова. Бутырлык работы Григория Вяткина выкован долами, в которых чередуются золоченая и серебряная поверхности металла. Изнутри пластины проложены тканью, простеганной на вате.

Поножи (бутырлык) царя Алексея Петровича

Русские доспехи, выполненные мастерами Оружейной палаты для царей, великих князей и других знатных особ представляли собой настоящие произведения искусства, а высококачественная сталь, которая применялась для их изготовления, придавала им превосходные защитные свойства. Но с развитием огнестрельного оружия и появлением в артиллерии разрывающихся ядер (гранат), которые поражали всадника крупными осколками, к концу XVII века доспехи теряют защитную задачу и все более становятся элементом парадного воинского одеяния.

Гусарские доспехи

Гусарские доспехи состояли из сегментной кирасы с длинными наплечниками, наручей, а также шлема «ерихонка».

Ранние разновидности гусарской кирасы могли быть как цельными (без сегментов), так и полностью состоящими из множества сегментов. В классическом типе кирасы защита грудной клетки для прочности не делилась на отельные сегменты, в то время как поясничная для гибкости делилась на несколько сегментов. Кираса ковалась толщиной от 2 до 3,5 мм, при этом давала неплохую защиту от многих типов холодного оружия. Вес был не более 15 кг. Наиболее защищала верхний треугольник тела. Сегменты кирасы (наспинник, нагрудник, нашейник и наплечники) соединялись кожаными ремешками. Для защиты локтей надевались наручи. Поэтому подвижность была высокой. Часто могли украшаться медью или латунью. Качество отделки зависело от цены доспеха.

Классический гусарский доспех имел наручи для защиты рук от запястья до локтя, а более ранний, мог ограничиваться кольчужными рукавами, иногда носившихся с латными перчатками. Для защиты ног имелась латная защита из сегментных набедренников, заканчивающихся наколенниками. В раннем варианте верхняя часть бёдер могла быть прикрыта кольчугой, как при кольчуге, надетой под кирасу, так и при доспехе, состоящем из кольчуги и шлема, мог также иметься кольчужный подол, надевающийся с кольчужными руками в дополнение к кирасе. У рядовых всадников защита ног могла отсутствовать вовсе.

Шлем «Ерихонка» (польск. «Kapalin» – «Капалин») – полусферический шлем с козырьком, наушами, назатыльником и увеличенным наносником, в некоторых вариантах по величине смахивающем на маску или полумаску. Делался из двух сваренных пластин, к которым приваривали козырёк, крепился сегментный назатыльник, науши держались на кожаных ремнях, а наносник проходил сквозь тулью и был подвижным. Этот тип шлема пришёл в Польшу из Венгрии, как модификация русской ерихонки, в свою очередь возникшей на основе восточных шишаков. Сверху польский шлем украшался либо шпилем, либо высоким гребнем, имевшем защитную функцию, либо ещё чем-нибудь. Потом из Польши этот тип шлема пришёл в Европу, распространился во Франции как «капелин» (фр. Capeline), в Германии как «паппенхаймер» (нем. Pappenheimer-Helm), и, позднее, на его основе были разработаны другие популярные шлемы. Но многие из них всё равно сохранили транслитерированное название «шишак» (польск. «Szyszak»). Поэтому в гусарский доспех могли входить шлемы не только польского производства, но и трофейные, в том числе немецкие и турецкие. Несколько реже использовался шлем типа «бургиньот» европейского происхождения, с поперечным гребнем.

Во времена Яна Собеского, в связи с очень модной теорией, согласно которой шляхта происходит не от славян, а от сарматов, среди богатой шляхты приобрели популярность доспехи в сарматском стиле (с которыми, для большей «сарматскости» облика носили… лук и стрелы), сделанные из клёпанной чешуи и называвшиеся карацена (польск. «Karacena»). Такой доспех был очень престижным и стоил столько, что далеко не каждый шляхтич, снарядивший двух других латами за свой счёт, мог себе такой доспех позволить. В отличие от гусарских лат, чья защита ног (если таковая имелась) ограничивалась набедренниками с наколенниками, среди доспехов из карацены встречались доспехи в полный рост (с полной защитой ног). Среди доспехов, доставшихся русским войскам в годы войны, немало оказалось и шляхетских «сарматских» доспехов.

Основным отличием «гусарских» доспехов, применявшихся в Русском Войске, было то, что крылья, крепившиеся за спиной, за которые польские гусары получили свое имя «крылатых», не носили. Кроме того, в медальонах, украшавших кирасы, использовались изображения Святого Великомученника и Победоносца Георгия и Государственные гербы – двуглавые орлы под тремя коронами.

Шлем гусарский «Ерихонский»

Рейтарские доспехи

Рейтарский доспех состоял из кирасы с сегментными набедренниками, обычно до колен, латной защиты рук, латного ожерелья и шлема. Латная защита рук могла быть полной или ограничиваться сегментными наплечниками до локтей и латными перчатками, которые могли дополняться налокотниками. Помимо налокотников, могли иметься и наколенники, которые обычно пристёгивались к набедренникам.

Рейтарский доспех включал шлем «Капалин», которые был более удобен для стрельбы. Но встречались шлемы «Бургиньот» с козырьком и нащёчниками, носивший название «штурмового шлема» (нем. Sturmhaube), и даже «Морионы».

Рейтарская кирасса имела, как правило, черный цвет. При этом дорогие доспехи воронились, а кирассы рядовых рейтар красились черной краской, по сугубо практическим причинам – с одной стороны, рядовой рейтар, не имея личного слуги, следил за снаряжением самостоятельно, и потому покрытый краской доспех был для него предпочтительней неокрашенного, а с другой – кузнецы, делавшие доспехи, часто сами пользовались краской, чтобы скрыть дефекты дешёвого доспеха.

Дешёвый доспех обычно весил около 12 кг, в то время как дорогой пуленепробиваемый доспех конца XVI века мог весить все 30 кг и покрывал всё тело.

Шлем рейтарский «Капалин»

Доспехи копейщиков (пикинеров)

В солдатских полках использовались латы, состоящие из кирасы и латной юбки, иногда с ожерельем. Поначалу они импортировались, но вскоре начались производиться и в России. В начале XVII века стоимость таких лат, произведённых на тульско-каширских заводах, составляла 2 рубля, что было относительно немного. В солдатских полках, как правило, использовались шлемы «Кабассеты» и «Морионы».

Источник