- Светодиодный драйвер для автомобильного светового оборудования

- Как сделать драйвер для светодиода

- Как сделать драйвер для светодиодов

- Необходимые материалы и инструменты

- Схема простого драйвера для светодиода 1 Вт

- Схема мощного драйвера с входом ШИМ

- Особенности драйвера

- Принцип действия

- Сборка и настройка драйвера

- Заключение

Светодиодный драйвер для автомобильного светового оборудования

В настоящее время, в связи со стремлением владельцев старых автомобилей перевести световое оборудование с ламп накаливания на светодиоды, достаточно востребованными являются конструкции бюджетных драйверов для светодиодов различной мощности. Ключевым словом является «бюджетных», т.к. конструкций драйверов, выполненных на различных микросхемах, в Поднебесной выпускается видимо-невидимо. И в то же время, практически всем из них свойственны существенные недостатки, требующие квалифицированного вмешательства при их установке и подключении к ним светодиодов.

Обусловлено это тем, что светодиоды, в отличие от ламп накаливания, для своей работы требуют стабильного тока. Напряжение, падающее на светодиодах, является вторичным, справочным параметром, нужным только для подбора диапазона выходных напряжений соответствующего драйвера. Для стабилизации тока требуется его датчик, самым дешевым из которых является обычный резистивный токоизмерительный шунт (RS на Рис. 1), включаемый, как правило, между катодом светодиода и минусовой шиной питания драйвера.

Рис. 1 Схема обычного подключения светодиодов к неинвертирующему драйверу

В результате светодиод оказывается запитанным «плавающим» напряжением, не связанным непосредственно ни с плюсовой шиной питания, ни с корпусом автомобиля (являющимся минусовой шиной). А это вынуждает устанавливать драйвер в непосредственной близости от светодиодов, в наименее защищенном от влаги месте. Существуют, конечно, датчики тока плюсовой шины (например, MAX4080, MAX4081, LT494, LT1637, LT1672, LT1784, LTC2053, LTC6800, INA337 и т.п.) [1, 2]. Но вот их дефицитность и стоимость.

Кроме того, большинство драйверов имеют конфигурацию либо понижающего, либо повышающего импульсного преобразователя [3]. Для первых недопустимо, чтобы падение напряжения на нагрузке превысило минимальное питающее напряжение и наоборот для вторых.

Однако, наиболее про́клятым сочетанием является случай, когда падение напряжения на светодиодах находится в диапазоне колебаний питающего напряжения. Скажем, падение напряжения на кластере из четырех соединенных последовательно белых светодиодов с падением напряжения на каждом из них 3…3,3 В, составляет 12…13,2 В, что практически равно напряжению кислотного аккумулятора. В этом случае начинаются «танцы с бубном» с использованием конфигураций SEPIC либо Step Up-Down. Вызывает недоумение зашоренность конструкторов, напрочь выпускающих из виду такую конфигурацию, как инвертирующий преобразователь, способный обеспечить выходное напряжение независимо от значения входного. Нельзя исключить, что сдерживающим фактором может быть низкий КПД такой конфигурации, составляющий всего 60…70%.

Еще раз внимательно рассмотрим Рис. 1. Источник питающего напряжения является двухполюсником. Потребитель (светодиоды) также являются двухполюсником. В таком случае, какая принципиальная разница, как подключать друг к другу два двухполюсника. Лишь бы соблюсти правильную полярность протекания тока через светодиоды да обеспечить необходимое значение этого тока (рис. 2)!

Рис. 2 Схема подключения светодиодов к инвертирующему драйверу

При такой конфигурации драйвер инвертирует выходное напряжение относительно входного, запитывая светодиоды током отрицательной полярности. При этом анод светодиода(ов) непосредственно соединяется с массой автомобиля, а токоизмерительный шунт (RS) продолжает оставаться включенным в отрицательное плечо.

Как же такой «изврат» реализовать практически? Да еще и с использованием самых дешевых и широко распространенных компонентов. Возьмем за основу микросхему импульсного преобразователя напряжения на MC34063, стоимость которого составляет менее $0.20 (а в SMD корпусе — еще дешевле). А если поискать, то ее вообще можно выпаять бесплатно из устаревшей аппаратуры. Например, модемов, свичей, даже некоторых старых материнских плат.

Рассмотрим конфигурацию инвертирующего преобразователя (схема из даташита), сразу же умощненного внешним p-n-p транзистором, дабы не зависеть от максимально допустимого пикового тока внутреннего ключа микросхемы, составляющего всего 1,5 А (рис. 3).

Рис. 3 Базовая инвертирующая (Voltage Inverting) конфигурация импульсного преобразователя на основе микросхемы MC34063

Принцип стабилизации выходного напряжения в данной схеме основан на поддержании потенциала 5-го вывода величиной +1,25 В относительно 4-го вывода. В то же время 4, 3 и 2 выводы подключены к наиболее минусовой (выходной) шине, поскольку используются внутренние узлы самой микросхемы. Подключение этих выводов к наиболее минусовому потенциалу является важнейшим требованием, т.к. обусловлено допустимыми значениями на p-n переходах внутримикросхемных транзисторов. В то же время, это существенно ограничивает максимально возможное значение отрицательного выходного напряжения, которое в сумме со входным не должно превышать максимально допустимого значения.

Но нам-то требуется стабилизировать ток! Причем, относительно общей шины. Причем, для цепочек светодиодов, составляющих светящиеся кластеры.

Для решения поставленной цели нужно решить две взаимосвязанных задачи:

- отделить выходное напряжение отрицательной полярности от питающего напряжения положительной полярности, чтобы не быть завязанным на максимальное напряжение питания микросхемы, которое для инвертирующей конфигурации равно сумме их абсолютных значений и не должно превышать 40 В;

- обеспечить инверсию напряжения измерительного сигнала от отрицательной полярности к положительной.

Поэтому без дополнительных компонентов (усилителя падения напряжения на токовом шунте) обойтись не удастся. Используем такой же дешевый (менее $0.10 в SMD корпусе) операционный усилитель LM358. И, опять же, его можно найти забесплатно в старой аппаратуре. С его применением эти задачи решаются следующим образом (Рис. 4):

Рис. 4 Принципиальная схема инвертирующего преобразователя со стабилизацией тока

Преобразователь на DA1 и внешнем транзисторе VT1 «молотит», в первом приближении не учитывая полярности и стабильности выходного напряжения. Об этом «заботится» каскад на ОУ DA2. Он построен на известном источнике тока для заземленной нагрузки на двух ОУ (Рис. 5) [5, 6]. Микросхема DA2 запитана по минусу от выходного отрицательного напряжения, формируемого преобразователем, а по плюсу — от положительного напряжения питания микросхемы DA1.

Рис. 5 Источник тока с заземлённой нагрузкой, не требующий плавающего источника питания

Фактически, схема состоит из двух источников тока. Первый на ОУ DA2.1 преобразует опорное напряжение на токоизмерительном шунте R1 в ток, создающий на резисторе R5 падение напряжения, пропорциональное току через светодиод (их цепочку) HL1. Поскольку ОУ LM358 способен работать с сигналами на уровне минусовой шины питания и даже минусовее ее на 0,4 В, то сопротивление токоизмерительного шунта R1 выбрано всего 0,1 Ома, что при токе через светодиод 0,9 А создает падение напряжения всего 0,09 В. С этим напряжением сравнивается падение напряжения на эмиттерном резисторе R6, которое, при его номинале 91 Ом, формирует ток, равный 1 мА. Этот ток создает на резисторе R5 (играющим такую же роль, как и R1) падение напряжения 2 В, поскольку по плюсовой шине ОУ не способен работать с уровнями сигналов, приближающимися к положительному питанию менее, чем на 1,5 В как по входу, так и по выходу.

Второй ОУ на DA2.2 формирует вытекающий ток, создающий на заземленном резисторе, подключенном между общей шиной и 5-м выводом микросхемы DA1 падение напряжения, равное +1,25 В при условии соответствия тока через токоизмерительный шунт R1 = 0,9 А. Регулировка этого тока под нужное значение осуществляется подстроечным резистором R8.

Стабилитрон ZD1 является защитным, предотвращающим чрезмерное повышение напряжения питания DA2 более 32 В при обрыве светодиода (их цепочки) и в штатном режиме не влияет на роботу схемы.

Недостатком этой схемы является ограниченный диапазон выходного отрицательного напряжения, которое вместе с бортовым напряжением питания не должно превышать максимально допустимого для ОУ DA2 32 В. Если принять напряжение питания (со всякими выбросами), равным 15…16 В, то на светодиоды остается всего те же 15…16 В, что соответствует цепочке из всего 4-х белых светодиодов. Красные можно подключить и цепочкой из 6 шт., но, во-первых, они более редкие, а значит и более дорогие, а во-вторых, их светоотдача более, чем в 2 раза ниже, чем у белых.

Для обхода этой проблемы вместо ОУ DA2.2 можно применить токовое зеркало (отражатель тока) на двух транзисторах (рис. 6). Тем более, что такой уж супер-пупер стабильности вытекающего тока для светодиодов совершенно не требуется. На глаз разница в яркости будет практически незаметной. Т.о., из двух ОУ нам нужен только один. НО! Стоимость одиночного ОУ с параметрами, близкими к параметрам LM358 (например, LM321), в 5…6 раз больше стоимости LM358, особенно в корпусе SO8. Парадокс — но факт. Проще и дешевле «заглушить» один из ОУ в корпусе (лучше с выводами 1, 2, 3), чем гоняться за экзотикой и переплачивать за нее. Питание микросхемы DA2.2 теперь осуществляется выходным отрицательным напряжением преобразователя и нулем входного напряжения, что позволяет запитать цепочку светодиодов суммарным напряжением до 32 В (9 светодиодов с падением напряжения до 3,3 В на каждом в виде кластера 3х3).

Рис. 6 Принципиальная схема инвертирующего преобразователя со стабилизацией тока и повышенным падением напряжения на нагрузке

Подстроечным резистором R5 регулируется коэффициент соответствия между входным и выходным токами. Защиты в данной схеме пока нет, это дело будущего.

Что делать, если и 32 В мало? Лёгко! Запитать ОУ DA2 по нулевой шине через примитивный стабилизатор напряжения на транзисторе (VT5), стабилитроне и резисторе. Трехвыводный стабилизатор 7924 применить, в принципе, тоже можно, но он также ограничен по значению максимального входного напряжения. Тем более, что особой стабильности питающего напряжения для ОУ не требуется.

В качестве ключевого транзистора VT1 вполне можно применить P-канальный полевой транзистор (опционально — с драйвером разрядного тока на биполярном транзисторе). Кроме того, подстройку +1,25 на входе компаратора ОС можно осуществлять изменением номинала сопротивления R5. Вариант схемы с указанными изменениями и дополнениями представлен на Рис. 7.

Рис. 7 Принципиальная схема высоковольтного инвертирующего преобразователя со стабилизацией тока

Поскольку за счет применения внешнего ключевого транзистора входы самой микросхемы DA1 никаким образом с выходным отрицательным напряжением не связаны, снимается ограничение на значение формируемого отрицательного напряжения.

Драйвер по Рис. 6 был установлен для питания светодиодных ДХО на Жигули-«зубило» зятя. К сожалению, фото не сохранилось, а зять с дочкой развелся…

Но его КПД был измерен и оказался равным 84%!

Источник

Как сделать драйвер для светодиода

Для применения светодиодов в качестве источников освещения обычно требуется специализированный драйвер. Но бывает так, что нужного драйвера под рукой нет, а требуется организовать подсветку, например, в автомобиле, или протестировать светодиод на яркость свечения. В этом случае можно сделать драйвер для светодиодов своими руками.

Как сделать драйвер для светодиодов

В приведенных ниже схемах используются самые распространенные элементы, которые можно приобрести в любом радиомагазине. При сборке не требуется специальное оборудование, — все необходимые инструменты находятся в широком доступе. Несмотря на это, при аккуратном подходе устройства работают достаточно долго и не сильно уступают коммерческим образцам.

Необходимые материалы и инструменты

Для того, чтобы собрать самодельный драйвер, потребуются:

- Паяльник мощностью 25-40 Вт. Можно использовать и большей мощности, но при этом возрастает опасность перегрева элементов и выхода их из строя. Лучше всего использовать паяльник с керамическим нагревателем и необгораемым жалом, т.к. обычное медное жало довольно быстро окисляется, и его приходится чистить.

- Флюс для пайки (канифоль, глицерин, ФКЭТ, и т.д.). Желательно использовать именно нейтральный флюс, — в отличие от активных флюсов (ортофосфорная и соляная кислоты, хлористый цинк и др.), он со временем не окисляет контакты и менее токсичен. Вне зависимости от используемого флюса после сборки устройства его лучше отмыть с помощью спирта. Для активных флюсов эта процедура является обязательной, для нейтральных — в меньшей степени.

- Припой. Наиболее распространенным является легкоплавкий оловянно-свинцовый припой ПОС-61. Бессвинцовые припои менее вредны при вдыхании паров во время пайки, но обладают более высокой температурой плавления при меньшей текучести и склонностью к деградации шва со временем.

- Небольшие плоскогубцы для сгибания выводов.

- Кусачки или бокорезы для обкусывания длинных концов выводов и проводов.

- Монтажные провода в изоляции. Лучше всего подойдут многожильные медные провода сечением от 0.35 до 1 мм2.

- Мультиметр для контроля напряжения в узловых точках.

- Изолента или термоусадочная трубка.

- Небольшая макетная плата из стеклотекстолита. Достаточно будет платы размерами 60х40 мм.

Схема простого драйвера для светодиода 1 Вт

Одна из самых простых схем для питания мощного светодиода представлена на рисунке ниже:

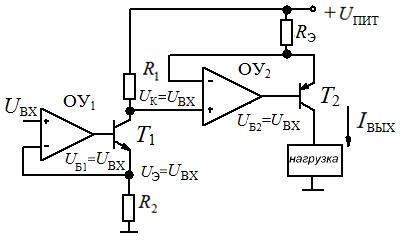

Как видно, помимо светодиода в нее входят всего 4 элемента: 2 транзистора и 2 резистора.

В роли регулятора тока, проходящего через led, здесь выступает мощный полевой n-канальный транзистор VT2. Резистор R2 определяет максимальный ток, проходящий через светодиод, а также работает в качестве датчика тока для транзистора VT1 в цепи обратной связи.

Чем больший ток проходит через VT2, тем большее напряжение падает на R2, соответственно VT1 открывается и понижает напряжение на затворе VT2, тем самым уменьшая ток светодиода. Таким образом достигается стабилизация выходного тока.

Питание схемы осуществляется от источника постоянного напряжения 9 — 12 В, ток не менее 500 мА. Входное напряжение должно быть минимум на 1-2 В больше падения напряжения на светодиоде.

Резистор R2 должен рассеивать мощность 1-2 Вт, в зависимости от требуемого тока и питающего напряжения. Транзистор VT2 – n-канальный, рассчитанный на ток не менее 500 мА: IRF530, IRFZ48, IRFZ44N. VT1 – любой маломощный биполярный npn: 2N3904, 2N5088, 2N2222, BC547 и т.д. R1 – мощностью 0.125 — 0.25 Вт сопротивлением 100 кОм.

Ввиду малого количества элементов, сборку можно производить навесным монтажом:

Еще одна простая схема драйвера на основе линейного управляемого стабилизатора напряжения LM317:

Здесь входное напряжение может быть до 35 В. Сопротивление резистора можно рассчитать по формуле:

R=1,2/I

где I – сила тока в амперах.

В этой схеме на LM317 будет рассеиваться значительная мощность при большой разнице между питающим напряжением и падением на светодиоде. Поэтому ее придется разместить на небольшом радиаторе. Резистор также должен быть рассчитан на мощность не менее 2 Вт.

Более наглядно эта схема рассмотрена в следующем видео:

Здесь показано, как подключить мощный светодиод, используя аккумуляторы напряжением около 8 В. При падении напряжения на LED около 6 В разница получается небольшая, и микросхема нагревается несильно, поэтому можно обойтись и без радиатора.

Обратите внимание, что при большой разнице между напряжением питания и падением на LED необходимо ставить микросхему на теплоотвод.

Схема мощного драйвера с входом ШИМ

Ниже показана схема для питания мощных светодиодов:

Драйвер построен на сдвоенном компараторе LM393. Сама схема представляет собой buck-converter, то есть импульсный понижающий преобразователь напряжения.

Особенности драйвера

- Напряжение питания: 5 — 24 В, постоянное;

- Выходной ток: до 1 А, регулируемый;

- Выходная мощность: до 18 Вт;

- Защита от КЗ по выходу;

- Возможность управления яркостью при помощи внешнего ШИМ сигнала (интересно будет почитать, как регулировать яркость светодиодной ленты через диммер).

Принцип действия

Резистор R1 с диодом D1 образуют источник опорного напряжения около 0.7 В, которое дополнительно регулируется переменным резистором VR1. Резисторы R10 и R11 служат датчиками тока для компаратора. Как только напряжение на них превысит опорное, компаратор закроется, закрывая таким образом пару транзисторов Q1 и Q2, а те, в свою очередь, закроют транзистор Q3. Однако индуктор L1 в этот момент стремится возобновить прохождение тока, поэтому ток будет протекать до тех пор, пока напряжение на R10 и R11 не станет меньше опорного, и компаратор снова не откроет транзистор Q3.

Пара Q1 и Q2 выступает в качестве буфера между выходом компаратора и затвором Q3. Это защищает схему от ложных срабатываний из-за наводок на затворе Q3, и стабилизирует ее работу.

Вторая часть компаратора (IC1 2/2) используется для дополнительной регулировки яркости при помощи ШИМ. Для этого управляющий сигнал подается на вход PWM: при подаче логических уровней ТТЛ (+5 и 0 В) схема будет открывать и закрывать Q3. Максимальная частота сигнала на входе PWM — порядка 2 КГц. Также этот вход можно использовать для включения и отключения устройства при помощи пульта ДУ.

D3 представляет собой диод Шоттки, рассчитанный на ток до 1 А. Если не удастся найти именно диод Шоттки, можно использовать импульсный диод, например FR107, но выходная мощность тогда несколько снизится.

Максимальный ток на выходе настраивается подбором R2 и включением или исключением R11. Так можно получить следующие значения:

- 350 мА (LED мощностью 1 Вт): R2=10K, R11 отключен,

- 700 мА (3 Вт): R2=10K, R11 подключен, номинал 1 Ом,

- 1А (5Вт): R2=2,7K, R11 подключен, номинал 1 Ом.

В более узких пределах регулировка производится переменным резистором и ШИМ – сигналом.

Сборка и настройка драйвера

Монтаж компонентов драйвера производится на макетной плате. Сначала устанавливается микросхема LM393, затем самые маленькие компоненты: конденсаторы, резисторы, диоды. Потом ставятся транзисторы, и в последнюю очередь переменный резистор.

Размещать элементы на плате лучше таким образом, чтобы минимизировать расстояние между соединяемыми выводами и использовать как можно меньше проводов в качестве перемычек.

При соединении важно соблюдать полярность подключения диодов и распиновку транзисторов, которую можно найти в техническом описании на эти компоненты. Также диоды можно проверить с помощью мультиметра в режиме измерения сопротивления: в прямом направлении прибор покажет значение порядка 500-600 Ом.

Для питания схемы можно использовать внешний источник постоянного напряжения 5-24 В или аккумуляторы. У батареек 6F22 («крона») и других слишком маленькая емкость, поэтому их применение нецелесообразно при использовании мощных LED.

После сборки нужно подстроить выходной ток. Для этого на выход припаиваются светодиоды, а движок VR1 устанавливается в крайнее нижнее по схеме положение (проверяется мультиметром в режиме «прозвонки»). Далее на вход подаем питающее напряжение, и вращением ручки VR1 добиваемся требуемой яркости свечения.

Заключение

Первые две из рассмотренных схем очень просты в изготовлении, но они не обеспечивают защиты от короткого замыкания и обладают довольно низким КПД. Для долговременного использования рекомендуется третья схема на LM393, поскольку она лишена этих недостатков и обладает более широкими возможностями по регулировке выходной мощности.

Источник