Гальваническая развязка для осциллографа своими руками

Изолирующий усилитель (гальваническая развязка) для осциллографа

Автор: Andrey_B

Опубликовано 19.09.2020

Создано при помощи КотоРед.

Участник Конкурса «Поздравь Кота по-человечески 2020!»

Некоторые специализированные, дорогие модели осциллографов имеют гальванически изолированные друг от друга входные каналы Y, а практически все массовые, бюджетные 2х и 4х-канальных осциллографы такой особенности лишены. Это сильно затрудняет или даже делает невозможным, в некоторых ситуациях применять такой осциллограф. Так в очередной раз столкнувшись с этой проблемой и не найдя ни одной любительской конструкции на эту тему, взялся за ее решение. Результаты копания в загашниках компонентов определили элементную базу и соответственно ожидаемые характеристики.

Описываемый в этой статье изолирующий усилитель конечно не обладает полноценным входом, как в промышленных осциллографах, но во многих случаях позволит одновременно наблюдать сигналы, имеющие разный потенциал общего провода (земли). Применение этого изолирующего усилителя будет так-же полезно и с 1-канальным осциллографом, оснащенным отдельным входом внешней синхронизации, позволяя увязать процессы в разных цепях по времени. Питание усилителя осуществляется от разъема USB, который как правило, тоже присутствует на осциллографе, или от отдельного адаптера +5VDC.

ТТХ изолирующего усилителя:

Допустимый потенциал между входом и выходом: 500VDC.

Входное сопротивление: 50кОм.

Переключатель постоянного/переменного входного напряжение.

Плавный входной делитель напряжения: 1:1. 1:100.

Диапазон входного напряжения (при 1:1): -1.6В. +1.6В.

Диапазон выходного напряжения аналогового канала: 0В. +3.3В.

Средняя точка выхода аналогового канала: +1.6В.

Входной порог срабатывания логического канала: +150мВ.

Диапазон выходного напряжения логического канала: 0В/+3.3В.

Частота оцифровки аналогового канала: 495кГц.

Полоса пропускания аналогового канала: 240кГц.

Разрядность аналогового канала: 10бит.

Задержка сигнала в аналоговом канале: 5мкс.

Задержка сигнала в логическом канале: 200нс.

Максимальная частота логического канала (меандр 3.3В): 9.3МГц.

Индикация (светодиоды):

— включение (поток с входной части).

— лог.1 в логическом канале (регистрация коротких импульсов).

— перегрузка аналогового входа (в том числе на короткое время).

Ток потребления: 92мА.

Размеры: 92х58х43мм.

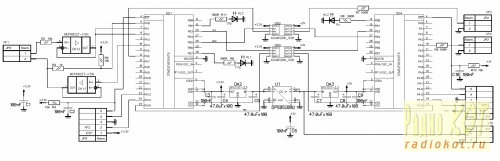

Схема состоит из двух частей, гальванически изолированных друг от друга. В каждой части имеется микроконтроллер, который производит обработку сигнала. Первый микроконтроллер оцифровывает входной аналоговый сигнал встроенным ADC и использую канал DMA отправляет поток в модуль SPI. Далее, через схему гальванической развязки, поток данных попадает на второй микроконтроллер, который из принятого собственным модулем SPI потока, с помощью встроенного DAC, восстанавливает аналоговый сигнал.

Входной сигнал с коаксиального разъема, проходит через конденсатор, которым можно отсечь постоянное напряжение. Далее сигнал поступает на плавный делитель напряжения, в качестве которого использован переменный резистор. С делителя сигнал идет на встроенный в микроконтроллер компаратор (ножка PA1), а также через повторитель на ОУ, на вход АЦП (ножка PA2). На выходе ЦАП (ножка PA4) формируется напряжение средней точки, которое после еще одного повторителя на ОУ, будет являться входной виртуальной землей. Это необходимо, чтобы АЦП микроконтроллера смог работать и с отрицательными входными сигналами. На резисторах R4R5 собран делитель смещения второго входа встроенного компаратора (ножка PA0). Для ускорения прохождения сигнала логического канала, выход компаратора (ножка PA6) подключен непосредственно к схеме гальванической развязки.

К микроконтроллеру входной части подключено два светодиода. HL1 индицирует состояние логического канала, обозначая заметными вспышками даже очень короткие импульсы. HL3 аналогично индицирует перегрузку (клиппинг) аналогового канала. Светодиод HL2 выходной части горит при наличии потока данных с входной части.

Питание входной части осуществляется через гальванически развязанный DC-DC преобразователь DC0509C2 или подобный 5В в 9В в корпусе DIP-24. Такие преобразователи, в свое время, массово применялись в сетевых картах с выходом на коаксиальный кабель (с разъемом BNC).

Проект для микроконтроллеров делался в Keil uVision 5, прошивки написаны с использованием библиотек SPL (Standard Peripherals Library). Прошиваются микроконтроллеры каждый своей прошивкой через SWD (программатором ST-LINK/V2).

Компоненты. Микроконтроллеры STM32F051K6T6 или STM32F051K8T6. ОУ — rail to rail, MCP6022, MCP6002 и др. Изоляторы — ADUM1200 или другие из этой серии, на суммарное количество каналов в одну сторону не менее 4. С существенными переделками возможно применение быстрых оптронов типа 6N137 и подобных. Тумблеры и переменный резистор любые, подходящих размеров. Переменный резистор может иметь сопротивление 50-220кОм или больше.

Проект печатной платы сделан в PCAD2006. Плата разведена в Topor’е под корпус Sanhe 20-22. Корпус идеально вписался в некрасивую пустоту передней панели осциллографа 🙂

Изготовление платы возможно по лазерно-утюговой технологии. Сборка не сложна, достаточно просверлить в корпусе отверстия под разъем, тумблеры, переменный резистор, светодиоды и выходные кабели. После установки всех компонентов в корпус, произвести все соединения проводами наименьшей длины. Напечатать и наклеить на корпус бумажки с подписями.

Усилитель не имеет особой защиты входа, это предъявляет к процессу использования определенные требования. Сначала нужно подключить к исследуемой цепи один канал осциллографа и ориентировочно определить размах сигнала. Затем через изолирующий усилитель подключить второй канал к той-же точке и плавным делителем привести размах сигнала к реальной размерности В/дел. После этого можно переносить первый канал осциллографа на другой участок цепи, с другим потенциалом земли.

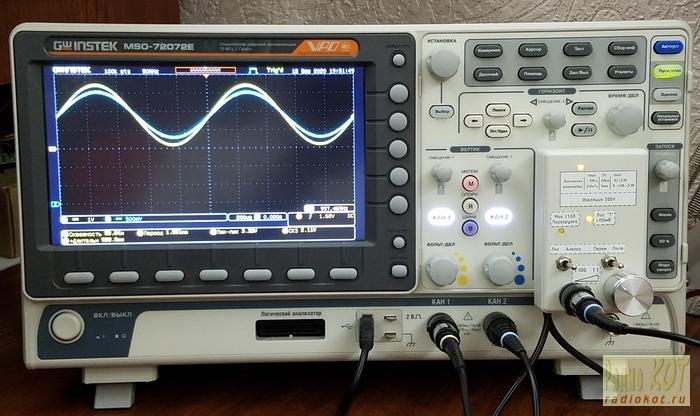

Картинки. Желтый луч — входной сигнал, голубой — выход изолирующего усилителя.

Аналоговый канал:

Источник

Гальваническая развязка для осциллографа своими руками

Приобретя современный осциллограф, сразу появилось множество интересных задач по измерениям. Изначально, ещё года три назад, хотелось протестировать бензогенератор и посмотреть, что там с синусоидой, и сравнить её с формой сигнала домашней сети. В то время у нас был советский осциллограф С1-55. Но лезть осциллографом в сеть, и просто так проверять нельзя, так как корпус прибора соединён с землёй. Значит, измерения необходимо проводить через гальваническую развязку. Иначе может быть беда. В лучшем случае, из негативных последний, что-нибудь сгорит, в худшем — шарахнет (и этот результат сложно предсказуем, можно и «ласты» склеить). Сейчас у нас осциллограф другой, намного современнее. Возможно, вышеуказанные измерения данный прибор предусматривает и без гальванической развязки, но рисковать ни им, ни собой не хочется. Так вот, чтобы обезопасить себя, осциллограф и подопытные устройства в будущем, мы займёмся изготовлением гальванической развязки.

Да начала немного теории. Гальваническая развязка это передача энергии и сигналов без электрического контакта между цепями. Основная цель гальванической развязки это защита оборудования и людей от поражения электрическим током. Бывает несколько видов гальванической развязки:

- Трансформаторные;

- Оптические: оптопары, оптоволокно, солнечные батареи;

- Радио: приемники, передатчики;

- Звуковые: громкоговоритель, микрофон;

- Ёмкостные: через конденсатор любой ёмкости;

- Механические: мотор-генератор, реле.

В данной статье мы рассмотрим изготовление развязки трансформаторного вида, его ещё называют индуктивный. Это самый надёжный и простой способ решить вопрос развязкой по питанию, так как первичная и вторичная обмотки электрически изолированы друг от друга. То есть между ними нет контакта по которому мог бы пройти электрический ток (если только это не аварийный трансформатор, где присутствует пробой изоляции и имеется межвитковое замыкание). Передача электроэнергии осуществляется только при помощи индукции. Рассмотрим какими же достоинствами и недостатками обладает данный вариант исполнения гальванической развязки.

- Гарантированное электрическое изолирование от сети электропитания при сохранении передачи энергии и сигналов.

- Простота изготовления. В случае необходимости, что для радиолюбителя, что для профессионала не возникнет ни каких сложностей при создании подобного устройства.

- Как гальваническая развязка она выполняет свои функции на все сто процентов.

- Конструкция имеет достаточно надёжное исполнение и при правильной эксплуатации очень долгий срок службы.

Что из недостатков стоит отметить, и насколько они для нашей задачи будут именно недостатками:

- Масса-габаритные характеристики. Если гальваническую развязку не предполагается таскать с собой, то этим параметром можно смело пренебречь.

- Трансформаторная развязка может работать только с переменным напряжением. Да, это именно так, и с этим не поспоришь. В нашем случае это то, что надо. Поэтому для нас это не принципиально.

- Качество и форма сигнала с выхода передаётся на вход. Тут тоже для нашего случая можно найти положительный момент. Развязав гальванически сеть и измерительную часть прибора, мы можем безопасно выполнять измерения промышленной электросети. Данный момент подробно разберём ниже или в другой статье.

- Частота модуляции гальванической развязки ограничивает частоту пропускания. Этот факт для нашего применения тоже не создаёт проблем.

Так что нет тут для нашего случая недостатков.

Теперь перейдем к вариантам изготовления трансформаторной гальванической развязки. Покупку готового трансформатора или устройства намеренно не рассматриваем, так как это до банальности просто. Первый вариант изготовления. В зависимости от требуемой мощности гальванической развязки, подбираем соответствующий трансформатор. Для самоуспокоения, что мощности будет достаточно, рассчитываем параметры магнитопровода трансформатора. Расчёт можно выполнить при помощи онлайн калькулятора, перейдя по ссылке: Расчет трансформатора с броневым магнитопроводом. После рассчитываем количество витков в первичной и во вторичной обмотках. В этом же калькуляторе это с лёгкостью можно сделать. Далее наматываем обе обмотки. И в завершении, если требуется, оформляем устройство в корпус.

Второй вариант изготовления чуть проще, берётся готовый трансформатор. При помощи того же калькулятора выполняем расчёт вторичной обмотки для отдачи напряжения 220 вольт. Так же, здесь рассчитываем габаритную мощность магнитопровода. Если расчёт удовлетворяет, то удаляем вторичную обмотку и наматываем новую. В этом случае рекомендую намотать количество витков вторичной обмотки процентов на пять — восемь больше расчётного. Это на случай погрешности при вычислениях. Если что, лишнее можно будет отматать. После корректировки напряжения во вторичные обмотки, цель можно считать достигнутой.

Третий вариант изготовления гальванической развязки будет самый простой. Ничего мотать и рассчитывать (за исключением габаритной мощности) не придётся. О нём здесь расскажем в подробностях по ходу изготовления этого устройства. Для начала нам потребуется два совершенно одинаковых трансформатора. Принцип построения устройства заключается в том, что оба трансформатора включаются друг на встречу другу вторичными обмотками. Эта схема в кругах радиолюбителей именуется как перевертыши.

Трансформаторы мы добудем из блоков питания от какого-то телекоммуникационного оборудования.

Вскрываем корпуса. Один из них будет корпусом нашего устройства. Внутри блока питания кроме самого трансформатора больше ничего нет.

Замеряем габаритные характеристики магнитопровода и выполняем расчёт габаритной мощности. Мощности в этих трансформаторах достаточно, каждый может отдать 150 ватт.

Теперь демонтируем все детали и элементы. Параллельно прикидываем как лучше разместить два трансформатора в одном корпусе.

Если разместить два трансформатора на одной плоскости, то это будет неправильным решением, так как в нижних частях передней и задней панелей не получится установить разъёмы и органы управления прибором. Поэтому решено один из трансформаторов закрепить вверх ногами. Для этого вырезаем две планки и подготавливаем места для сварки.

Далее приступаем к разработке функционала устройства. Отсюда будут формироваться его передняя и задняя панели. Составляем схему устройства.

Схема готова, теперь займёмся изготовлением передней и задней панелей. Передняя панель будет сделана из отдельного элемента, который в последствии установим на прибор. В задней — сделаем два отверстия для предохранителей и ещё выточим одно прямоугольное, для установки выходного сетевого разъёма. Процесс изготовления элемента передней панели и примерка её компонентов.

Разметка передней панели.

Для охлаждения устройства с боку крышки корпуса предусмотрим большое отверстие, которое закроем специальной решёткой от вентилятора блока питания компьютера.

Вентиляционное отверстие готово. Далее в основании корпуса с передней части мы полностью вырезали металл. Оставив только маленькие уголки, за которые будет крепиться новая передняя панель. После этого мы принялись за изготовление самой передней панели.

Примеряем детали корпуса друг к другу.

Переднюю панель будем крепить при помощи четырёх втяжных заклёпок.

Вид с обратной стороны корпуса.

Как и полагается, все детали красим.

Настал момент сборки.

На заднюю панель установлены сетевые разъёмы и предохранители.

В одном месте, где крепиться трансформатор винтом, зачищаем краску для хорошего контакта с массой корпуса.

Далее вставляем в отверстия винты для крепления первого трансформатора и готовим к монтажу резиновые ножки.

Ножки устройства наклеены.

Теперь готовим к монтажу переднюю панель.

Прикладываем элемент панели к корпусу и вставляем заклёпки.

После монтажа элемента передней панели в неё устанавливаем выключатели и разъёмы.

Далее приступаем к доработке и установке китайских индикаторов. Их планируем установить два. Верхний будет показывать напряжение на выходе гальванической развязки, он будет большим. А нижний будет показывать напряжение на выходе вторичной обмотки первого трансформатора. Этот индикатор будет маленький. Для нашей конструкции применены окошки от больших дисплеев, они здесь более гармонично смотрятся. В связи с этим индикатор из оригинального корпуса нужно извлечь и установить в новое окошко.

Теперь готовим к сборке и установке нижний дисплей.

Органы управления, разъёмы и дисплеи установлены.

Далее устанавливаем первый трансформатор и осуществляем монтаж проводников от сетевого разъёма до первичной обмотки.

Следующим шагом устанавливаем второй трансформатор и монтируем цепи выходного сегмента гальванической развязки.

Для защиты вторичных обмоток необходимо предусмотреть предохранители. Для этого пришлось сделать печатную плату. Здесь будем использовать автомобильный тип предохранителей. В качестве их держателей, в плату впаяны автомобильные коннекторы.

Теперь нужно подключить нижний индикатор. Поскольку найти вольтметр переменного напряжения на малые значения не удалось, то решено было использовать вольтметр для измерения постоянно напряжения, только включив его через диодный мост.

Но не тут-то было. На этом этапе, при создании нашего устройства начались приключения. Китайский вольтметр постоянного напряжения при подключении его к диодному мосту почему-то напрочь отказывался работать. Он попросту не включался. Сложилось впечатление что вольтметр неисправен. Мы подключили его к лабораторному блоку питания, там он работает. Подключили его обратно к диодному мосту — не работает. Потом задумались, а вдруг он реагирует на то, что питание не совсем чистое и параллельно подпаяли конденсатор. Вольтметр заработал, но снова какая-то мистика. Он показывает завышенное напряжение. Должно быть 18 вольт, а он показывает 23 — 24 вольта. В общем, было еще несколько экспериментов, которые убили вольтметр. Создание устройства прервалось на месяц. Пришлось ждать, когда из китая приедет новый вольтметр. На этот раз я заказал модификацию большего размера. По габаритам ровно такой же, как и вольтметр переменного напряжения. Что самое интересное, и этот вольтметр вел себя точно так же как тот маленький. Он отказывался работать без конденсатора и также врёт на несколько вольт. Показывает больше чем в действительности. Что делать в этом случае мы так и не поняли. На этом эксперименты с подключением вольтметра прекратили, оставив разрешение данного вопроса на неопределенный срок. Пока это совсем не принципиально, главное, что он показывает наличие напряжения на клеммах и этого уже вполне достаточно. Если кто-то сталкивался с подобной ситуацией, напишите нам в чём проблема и как её разрешить?

Собрав окончательно схему и включив прибор возник неподдельный интерес, а какой течёт ток во вторичной обмотке первого трансформатора? Благо дело автомобильные коннекторы позволяют быстро извлечь предохранитель и вместо него установить щупы мультиметра.

Ток во вторичной обмотке составляет 2,7 ампера. Что не так уж и мало.

Теперь проведём замеры выходного напряжения гальванической развязки. Параллельно сравним показания индикатора прибора и мультиметра.

А теперь сравним, что показывает вольтметр, подключённый через диодный мост.

На этом можно работы завершать. Устройство почти готово.

Осталось в крышку корпуса установить декоративную решётку. Её будем крепить при помощи втяжных заклёпок.

Готовим крепёж крышки корпуса.

Всё! Прибор собран!

В завершении этой части статьи подключим осциллограф через гальваническую развязку. Работает. Измерения мы проведём в следующей части. Также будет ещё доработка по части измерения напряжения вторичной обмотки первого трансформатора.

И ещё один момент. Вес гальванической развязки составил 7 кг 930 г. И это без кабеля питания.

Источник