- Самодельная гальваническая развязка, в простонародии – грозозащита

- Делаем свою USB звуковую карту с гальванической развязкой

- Выбор микросхемы кодека

- Аудио коннекторы

- Гальваническая развязка по питанию

- Развязка интерфейса

- Ну и по мелочи

- Заключение

- Как одним движением сжечь 10000$ и получить удар током

- Отказ от ответственности

- Структура источника питания

- Структура осциллографа

- Структура бытовой сети 230 В

- Что происходит при подключении осциллографа?

- А как же УЗО?

- Как посмотреть сигналы на стороне сетевого напряжения и не спалить приборы?

- Общие рекомендации по работе с сетевым напряжением

Самодельная гальваническая развязка, в простонародии – грозозащита

Во время сборки гальванической развязки меня посетила мысль написать о процессе и результатах этой эпопеи.

Кому интересно прошу под хабракат.

Все началось с того что старый провайдер интернета «поднадоел» (тарифы, служба поддержки и т.п.) и я решил его сменить на другого провайдера. В процессе прокладки кабеля оказалось, что он будет проходить по крыше, под открытым небом (оборудование нового провайдера в первом подъезде, я живу во втором), а это обыкновенная витая пара (UTP) к тому же облегченный вариант. Две пары вместо положенных четырех и всё это без экрана (все равно используются только две пары, так что без разницы). Мне вариант лапша на крыше по умолчанию не очень понравился, альтернативой был экранированный кабель для наружной прокладки по той же крыше по 3 грн./метр, а этих метров 30 и не факт что его потом не украдут. Я все-таки согласился на вариант по умолчанию, если провайдеру плевать на защиту своего оборудования, то мне тем более, лишь бы интернет работал, с защитой своего оборудования я что-нибудь придумаю.

И занялся я поиском малозатратной защиты, в итоге наткнулся на этот замечательный пост, где прекрасно описаны все угрозы, которые могут влиять на кабель и оборудование.

Я попытался повторить трансформатор с деревянным сердечником, мои попытки не увенчались успехом, линк не заработал хотя индикаторы моргали, как и обычно. В итоге купил фабричную грозозащиту, поставил и немного успокоился.

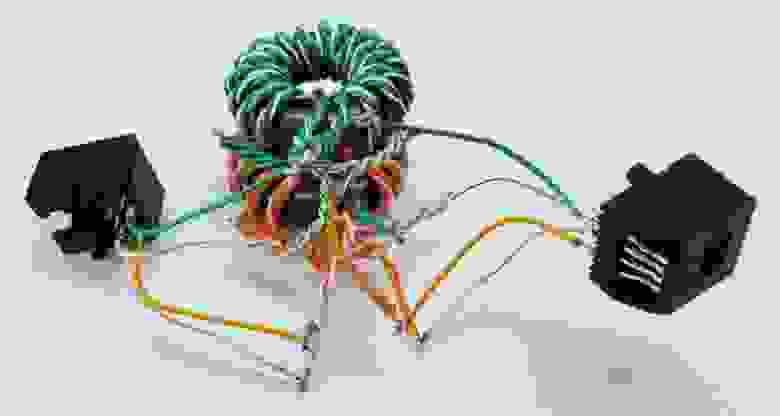

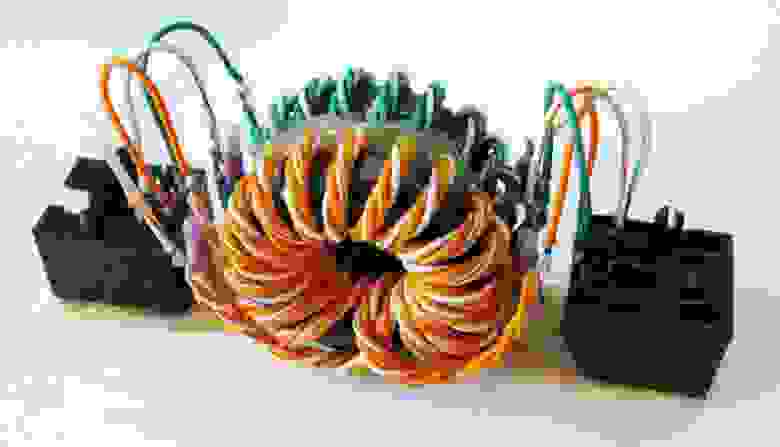

Воздушные трансформаторы собственного изготовления, готовое устройство не заработало

Меня заинтересовала идея гальванической развязки, я начал искать различные варианты реализации. В результате нашел сайт где в посте «как сделать транс (кратенько)» (в других постах есть поясняющие схемы, фотографии) нашел инструкцию по изготовлению трансформатора на ферритовом кольце.

Я опишу моменты изготовления, чтобы внести большую ясность в понимание написанного в оригинале (с моей точки зрения):

1. Берем одну витую пару из кабеля UTP длиной 1,5 м.

2. Складываем пополам и скручиваем равномерно, чтоб получился четырехжильный симметричный провод. Нужно смотреть, чтоб проводники одного цвета располагались напротив друг друга.

3. Берем ферритовое кольцо размером приблизительно (некритично) 30Х8Х8 мм желательно высокочастотные (можно брать любое), острые грани обрабатываем наждачной бумагой (удобнее надфилем). Ферритовые кольца у меня были от корпусов CoolerMaster (идут в комплекте, для уменьшения наводок в проводах от передней панели) размеры 28Х16Х7 мм, их я и взял.

Ферритовые кольца от корпусов CoolerMaster

4. Складываем пополам полученный ранее четырехжильный провод, и равномерно натягивая два конца, наматываем их вместе рядом (параллельно) на ферритовое кольцо до заполнения в один слой. У меня получилось на данном кольце 8 пар витков.

5. Проверяем чтобы в паре было одинаковое количество витков и обрезаем лишние концы проводов, оставив по 30 мм.

6. В каждом четырехжильном проводе соединить провода одного цвета вместе (они напротив друг друга). Каждый четырехжильный провод, 1-й и 2-й, превращается в симметричную линию, где: провод А (пара одного цвета) и провод Б (пара другого цвета).

7. Начало провода А первой линии соединить с концом провода А второй линии.

8. Начало провода Б второй линии соединить с концом провода Б первой линии.

Готовый трансформатор

В итоге получился симметричный широкополосный трансформатор со средними точками, согласован, входное и выходное волновое сопротивление около 100 Ом и напряжение пробоя изоляции намного больше, чем в разделительных трансформаторах сетевых карт.

Для изготовления гальванической развязки нужно изготовить два таких трансформатора:

Думаю, все помнят, какие пары используются для передачи данных на скорости 100 Мбит, так что привожу картинку собранного устройства (сперва «на соплях» для проверки):

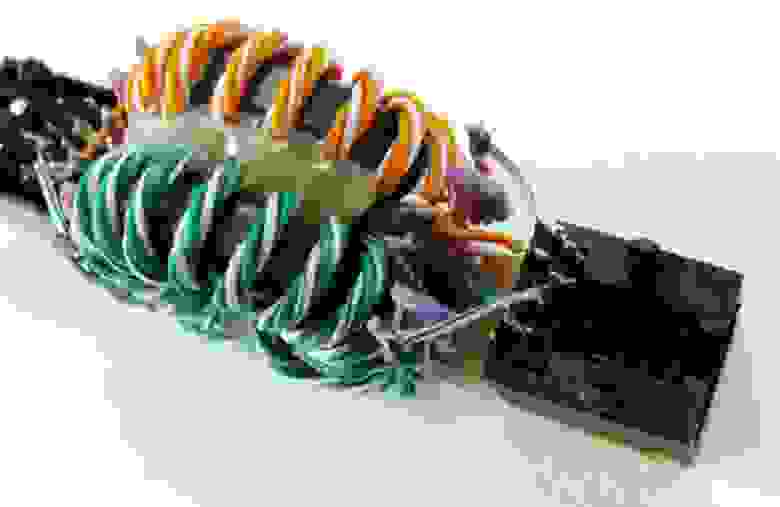

Устройство заработало сразу, после чего начал собирать всю конструкцию на деревянной палочке от мороженого (первое, что попалось на глаза) с помощью термопистолета:

Между этапами я проверял на работоспособность, чтобы исключить возможность ошибки. Здесь я укоротил проводники для компактности:

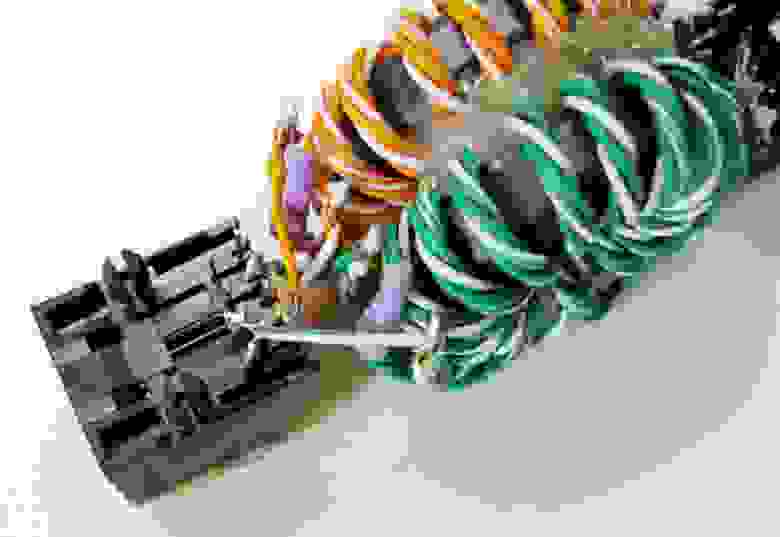

Вот места соединения крупным планом, если кому интересно:

И наконец-то готовое устройство (извините за непривлекательный вид, из-за клея — своего рода изоляция):

Гальваническая развязка у меня включена по такой схеме: провайдер –> купленная грозозащита –> самодельная гальваническая развязка –> роутер –> компьютер. Длина линии от провайдера где-то 50-60 метров. Разъемы были позаимствованы из нерабочих сетевых плат. Ухудшений в плане снижения скорости, увеличения времени отклика не замечено.

Устройство было сделано и установлено в январе 2013 года. От прямого попадания молнии, скорее всего не защитит, а от наводок и статики вполне. Так что спокойно жду грозового лета.

Update 21.07.2013:

Вот уже прошло полгода, а гальваническая развязка как работала, так и работает, несмотря на то, что было несколько крупных гроз (самые ближайшие молнии «лупили» в радиусе где-то 500 метров). Связь с оборудованием провайдера за все это время не терялась. Так что устройство удалось и исправно выполняет свою функцию, несмотря на не особо привлекательный внешний вид.

Update 09.05.2019:

Спустя почти 6 лет я нашёл эту штуковину у себя под столом, я про нее просто забыл – значит она работает! За это время я успел снова отключиться от этого провайдера во второй раз. Спросите, как – просто моего нового провайдера снова купил этот провайдер. Было много гроз в летнее время – все нипочём. Как работало, так и работает. Никакого негативного влияния на работу сети за все это время замечено не было.

Источник

Делаем свою USB звуковую карту с гальванической развязкой

Началось все как обычно, от нефиг делать от избытка свободного времени я решил сделать что-то эдакое. Тут я вспомнил, что друзья жалуются в дискорде на мой микрофон, слышны какие-то цифровые помехи, а если начать копировать файлы на компьютере то вообще. Купить нормальную звуковую карту? Это не про нас.

Кого заинтересовало прошу под кат.

Выбор микросхемы кодека

Вообще я не любитель делать электронику из чего попало, даже для себя, особенно из китайских компонентов с али, по этому первым делом идем на digikey и ищем что-нибудь. Первой мыслью было взять полноценную микросхему кодека и подключить его к STM32, а уж от него USB. В принципе это не сложно, но в какой-то момент я понял, что не хочу так заморачивайся и решил найти что-то «все в одном». Гугл настойчиво выдавал CM108 от C-Media Electronics, производитель в Тайване. Что ж, ну ладно, пусть будет так

Кодек требует себе EEPROM, и даже предлагает конкретную, аналог от STMicroelectronics M93C46-WMN6TP быстро нашелся на том же digikey (Integrated Circuits (ICs) > Memory). На всякий случай подключил его питание через фильтр, чтобы не привел нам ничего плохого в питание кодека.

Так же кварц, и т.к. я любитель сделать все по меньше и компактней то ставлю серию ABM3 (ABM3-12.000MHZ-B2-T) 5 на 3.2 мм (не ставить же гигантский HC-49)

Аудио коннекторы

После ищем сами коннекторы для наушников и микрофона. Я лично предпочитаю CUI для аудио и простых бытовых коннекторов питания 5.5, всегда их ставлю, конечно же поиск на digikey (Connectors, Interconnects > Barrel — Audio Connectors).

В моем случае у меня уже был готов компонент в библиотеке под SJ2-3574A-SMT т.к. раньше я его уже использовал, можно было бы выбрать разноцветные (у CUI есть), но мне не хотелось (для себя же делаю, как-нибудь разберусь).

Обычно последовательно ставят конденсаторы (0.47uF или 1uF, можно 4.7uF), это может быть тантал или керамика, но лучше всего использовать пленочные. В референс схеме в даташите предлагают 470uF, что слишком уж много, выбираем 0.47uF (если нужны очень низкие басы то можно и 1uF). Пленочные конденсаторы есть в SMD корпусах, что очень удобно, я поставил ECP-U1C474MA5 в корпусе 1206.

Гальваническая развязка по питанию

А теперь самое интересное

CM108 имеет 2 режима, 100mA и 500mA, разумеется я выбрал по жирнее, чтобы с размахом, 500mA * 5V = 2.5W, немного с запасом нам нужно найти развязку где-то на 3W, выставляем параметры (в разделе Power Supplies — Board Mount > DC DC Converters) и смотрим, что по дешевле, так же не забывая отсеивать производителей, которым вы не очень доверяете. Выбор пал на CC3-0505SF-E от TDK (хотя мне очень хотелось поставить от мураты!). Стоит он жирно, 11 баксов, но ничего не поделаешь.

После него я поставил фильтр, не забывая про конденсаторы 0.01uF и 0.001uF чтобы отсеять всякую ВЧ ересь т.к. она пролезает даже через гальванику. Ещё 100uF электролит, он точно лишним не будет.

Развязка интерфейса

Развязка питания это хорошо, но не помешает развязать и сам USB интерфейс. В разделе Digital Isolators (Isolators > Digital Isolators) можно найти подходящее, я выбрал ADUM4160 от Analog Devices.

Не забываем подтянуть DATA P на USB интерфейсе к 3.3V, т.к. это говорит хосту (ПК), что в порт воткнули девайс и надо бы начать с ним работать, по-хорошему в микросхеме эта подтяжка должна быть внутри, но её почему-то нет.

Ну и по мелочи

Сам USB конектор конечно же от Molex, ещё можно от TE или Wurth. Или поискать и у других, но я считаю что подобные конекторы лучше выбирать у этих трех, остальные хороши, но в другом.

Так же я решил, что если столько денег ушло на чистое питание, то делать надо все хорошо до конца, и развязка цифровой земли и аналоговой не исключение. Более того, вместо обычной перемычки на плате я поставил фильтр BLM15 (при разводки платы разделение земли лучше пододвинуть поближе к главной земле, т.е. к GND выводу нашего изолятора по питанию, там и должна расходится цифровая и аналоговая земля)

Заключение

Ну, на этом все, плату я развел в 4 слоя стандартного класса, после подготовки производства она будет стоить около 130р. Так же 4 слоя лучше в плане того, что полигоны питания, земли и цифровой земли лучше делать собственно полноценными полигонами, по-хорошему вообще на каждое питание свой слой, но у меня питание и цифровая земля на одном.

От идеи до полной разводки ушло где-то полтора часа. Плата вышла размером 22 на 66 мм.

Честно говоря, пока писал статью уже расхотелось заказывать плату (ну как всегда), так что пусть будет хотя бы статья.

Источник

Как одним движением сжечь 10000$ и получить удар током

Отказ от ответственности

В данной статье затрагиваются вопросы, касающиеся сетевого напряжения, которое может представлять угрозу жизни и здоровью человека, а также работоспособности приборов. Вся информация в этой статье представлена исключительно в ознакомительных целях. Вы используете указанную информацию на свой страх и риск. Автор ни в коем случае не несет ответственности за какой-либо прямой, непрямой, особый или иной косвенный ущерб в результате любого использования информации из данной статьи.

Структура источника питания

В данном разделе, конечно, мы не будем подробно рассматривать устройство импульсных преобразователей, это тема для целой серии статей. Мы рассмотрим этот вопрос в минимальном объеме, необходимом для понимания темы статьи. Итак, на рисунке ниже приведена по сути структурная схема простейшего обратноходового преобразователя. Обратноходовый преобразователь здесь выбран исключительно для примера, совершенно не важно, какая топология источника питания (прямоходовый, мост, полумост, пуш-пул или вообще балластный конденсатор), все сказанное верно для любой из них.

В ней не показаны фильтры синфазных и дифференциальных помех, цепи защиты и некоторые другие компоненты, однако для рассмотрения нашего вопроса это и не нужно. На схеме мы видим диодный мост, к которому подводится сетевое напряжение, микросхему ШИМ-контроллера, объединенную с силовым транзистором, трансформатор и цепь обратной связи. Сетевое напряжение выпрямляется диодным мостом: плюс подводится к трансформатору и коммутируется силовым транзистором, а минус образует потенциал локальной (силовой) земли. Относительного этого потенциала питается ШИМ-контроллер, измеряется напряжение обратной связи, а также относительно него подаются управляющие напряжения на затворы силового транзистора (который в данной схеме находится внутри контроллера). Если мы хотим измерить какое-то напряжение на первичной стороне, это тоже надо делать относительного этого потенциала. В общем, классический такой GND, за исключение одного нюанса: он гальванически не развязан от сети (имеет прямую связь с фазой и нейтралью через пару диодов). И вот именно этот нюанс и является решающим, однако об этом позднее.

Структура осциллографа

В данном разделе будет рассмотрен вопрос, касающейся гальванической связи как между непосредственно самими каналами осциллографа, так и между каналами осциллографа и линией заземления. Существует два типа осциллографов: с изолированными каналами и без такой изоляции. Осциллографы с изолированными каналами – довольно редкий вид приборов, и этот факт будет обязательно подчеркнут в описании устройства. Если вы никогда не задумывались о том, есть ли у вашего осциллографа такая изоляция, то, скорее всего, ее нет. Что это значит на практике? Это значит, что сопротивление между земляным хвостом щупа осциллографа и земляным выводом в сетевой розетке 230 В близко к нулю. Для лучшего понимания, этот факт продемонстрирован на рисунке ниже.

На данном рисунке показано измерение сопротивление между земляным хвостом щупа осциллографа и земляным контактом шнура питания осицллографа. Как видим, величина сопротивления очень мала и составляет всего 2,18 Ома. В реальности она еще меньше, потому что здесь не учитывалось сопротивление самих щупов мультиметра, которое может быть более 1 Ома.

Итак, сделаем важный вывод: у осциллографа земляной хвост щупа соединен с земляным контактом розетки и через нее заземлен в электрическом щитке.

Структура бытовой сети 230 В

Наиболее полное описание структуры сети 230 В, конечно, лучше найти в какой-нибудь литературе по теории электрических цепей, прочитав раздел про трехфазные цепи. В рамках данной статьи будет представлена только очень маленькая часть этого курса, имеющая непосредственное отношение к нашей проблеме.

В обычную бытовую розетку приходит как правило 3 провода: фаза, нейтраль и заземление. В старых домах советской постройки третьего провода (заземления) может и не быть. Провод заземления в общем-то соответствует своему названию: в конечном итоге он переходит в шину (контур заземления), которая закапывается глубоко в землю где-нибудь под зданием или в непосредственной близости от него (разумеется, не просто абы как, а в соответствии с определенными правилами). Этот провод предназначен для защиты человека от возможного поражения электрическим током: в случае нештатной ситуации, например, попадания напряжения на корпус прибора, ток начинает идти по проводу заземления, что приводит к срабатыванию защитной автоматики и отключению напряжения.

Нейтраль по сути своей очень близка к заземлению. Если вы внимательно рассмотрите линию электропередач в сельской местности, то заметите, что нейтральный проводник заземляется на каждой опоре.

Кроме того, нейтральный проводник заземлен также и на подстанции (здесь есть свои нюансы, но в быту обычно это так, схемы с изолированной нейтралью мы не рассматриваем).

В идеальном мире сопротивление между проводом заземления и нейтралью в розетке равно нулю, и они имеют абсолютно одинаковый потенциал. В реальном мире сопротивление проводников вносит свои коррективы и между нейтралью и заземлением имеется сопротивление порядка единиц-десятков Ом. Запомним этот факт, он пригодится нам в дальнейшем.

Фазный проводник – это непосредственно сам «рабочий» проводник, который формирует синусоиду относительно нейтрали. Синусоида в бытовой розетке имеет амплитуду порядка 325 В и колеблется в плюс и в минус относительно нейтрального проводника. Таким образом, при положительной полуволне синусоиды ток течет из фазного проводника в нейтральный, а при отрицательной полуволне наоборот – ток течет из нейтрального проводника в фазный.

Что происходит при подключении осциллографа?

Итак, сведем в кучку выводы по предыдущим разделам статьи:

- В сетевом импульсном источнике питания цепь локальной (силовой) земли связана с нейтралью и фазой через диоды.

- У осциллографа земляной хвост щупа соединен внутри него с земляным контактом розетки.

- Сопротивление между нейтралью и заземлением в сети мало и составляет единицы-десятки Ом.

- При положительной полуволне синусоиды ток течет из фазного проводника в нейтральный, а при отрицательной полуволне – из нейтрального в фазный.

Для того чтобы понять, как потекут токи при подключении осциллографа к первичной стороне импульсного источника питания, лучше всего воспользоваться моделированием. В качестве среды моделирования в последнее время я обычно использую LTSpice, поэтому анализ будем проводить в ней. Моделировать будем исключительно входные цепи преобразователя: сейчас нет необходимости включать в модель трансформатор и другую обвязку, потому что они никак не влияют на тему статьи. Я исключил из модели даже накопительный конденсатор после диодного моста, чтобы переходной процесс при его заряде не отвлекал от предмета моделирования.

Для начала давайте посмотрим, как ведет себя схема без подключенного осциллографа. На рисунке ниже приведены результаты моделирования такой схемы (картинка кликабельна).

Сопротивление R1 в данном случае – это сопротивление нагрузки. Я выбрал его равным 100 кОм. Можно взять любое другое, в данном случае его величина не принципиальна. Сопротивление R2 – это сопротивление между нейтральным и проводником и заземлением. Я выбрал его равным 10 Ом. Амплитудное напряжение между фазой и нейтралью составляет 325 В, что соответствует действующему значению напряжения в 230 В, сигнал показан на зеленом графике.

Как видно из графиков тока, он нигде не превышает величины нескольких миллиампер и вся система чувствует себя хорошо.

А что будет, если подключить к такой цепи осциллограф? Результат показан на рисунке ниже (картинка кликабельна).

Как видим, в модель добавился резистор R3 с сопротивлением 2 Ома. Этот резистор соответствует сопротивлению между земляным хвостом щупа осциллографа и контактом заземления шнура питания осциллографа. Чуть выше мы проводили измерение этого параметра и получили величину равную порядка 2 Ом. Этот резистор подключен к локальной силовой земле PGND: именно к этой цепи вы скорее всего и подключите землю осциллографа, если захотите произвести измерения на первичной стороне источника питания. Но как же ведет себя при этом ток? А он вырастает до катастрофических величин. Величина тока в нашей модели составляет более 25 А! В данном случае ток ограничен величиной сопротивления между нейтралью и заземлением, внутренним сопротивлением диодного моста, а также величиной сопротивления всех проводов. И этот ток протекает, помимо всего прочего, через резистор R3, т.е. через щуп осциллографа и через его внутренние цепи. 25 А через внутренние цепи осциллографа гарантированно выжгут внутри все, что возможно, не факт даже, что уцелеет сама печатная плата. Таким образом, данная картинка весьма наглядно показывает, что будет с прибором, если вот так просто попытаться измерить сигналы на не отвязанном от сети источнике.

Если чуть проанализировать результаты выше, то становится понятным, что смертельным для осциллографа оказывается отрицательная полуволна синусоиды в розетке. Отрицательная полуволна создает в точке между диодами D1 и D3 отрицательный потенциал. К точке PGND оказывается приложен нулевой потенциал (GND) через хвост щупа осциллографа, который соединен внутри него с землей розетки. Таким образом, у нас образуется разность потенциалов, причем диод D1 оказывается включенным в прямой полярности, что и приводит к резкому росту тока. Все вышесказанное наглядно проиллюстрировано на рисунке ниже.

А как же УЗО?

Действительно, при подключении земляного хвоста осциллографа к локальной (силовой) земле на стороне сетевого напряжения возникает дисбаланс токов и это должно отрабатываться УЗО. Возможно, оно и спасет цепи осциллографа от полного выгорания, однако, увы, УЗО срабатывает отнюдь не мгновенно, время его реакции составляет десятки миллисекунд. За это время вполне успеет проскочить хотя бы одна полуволна синусоиды сетевого напряжения, которая если не выжжет прибор совсем, скорее всего, все равно повредит чувствительные входные цепи осциллографа. Кроме того, в электрическом щитке УЗО присутствует далеко не всегда. Поэтому, не смотря на то, что УЗО, безусловно, полезный компонент электропроводки, в данном случае неразумно полагаться на защиту прибора с его помощью. Но как же быть, если все-таки необходимо посмотреть какие-то сигналы у прибора, работающего от сети 230 В? На самом деле, есть несколько способов, как это можно сделать относительно безопасно, об этом в следующем разделе

Как посмотреть сигналы на стороне сетевого напряжения и не спалить приборы?

1. Использовать осциллограф с гальванически развязанными каналами

У осциллографа с гальванически развязанными каналами все каналы имеют изоляцию как друг относительно друга, так и относительно земли. Таким образом, при подключении прибора к схеме, у нас не будет образовано контура, через который может произойти короткое замыкание и выгорание схемы. Однако будьте все равно предельно внимательны, даже если у вас осциллограф с развязанными каналами. Внимательно изучите документацию на свой прибор и обратите внимание на конкретные цифры по максимально допустимому напряжению относительно земли. Если вы будете анализировать сигналы на стороне сетевого напряжения, то, скорее всего, вам понадобятся специальные высоковольтные щупы, которые позволяют проводить измерения под большим потенциалом. Использование осциллографа с развязанными каналами имеет один большой недостаток – цена. Такие осциллографы заметно дороже осциллографов с аналогичными характеристиками, земли каналов которых соединены на общем шасси. Кроме того, модельный ряд таких осциллографов довольно-таки скудный, по сравнению с классическими осциллографами, конечно же. В общем, если у вас есть осциллограф с изолированными каналами и вы умеете с ним работать, скорее всего, вы мало что нового узнали из этой статьи.

2. Использовать дифференциальный пробник

Если у вас нет осциллографа с гальванически развязанными каналами, но есть обычный, то можно развязать какой-либо его канал с использованием специального устройства, которое называется дифференциальный пробник. Пример такого устройства приведен на рисунке ниже.

С помощью данного устройства возможно относительно безопасно смотреть сигналы на стороне сетевого напряжения. Существует достаточно большое число видов подобных устройств на разные входные напряжения и частот с разными коэффициентами деления входного напряжения. Как правило это активные устройства, требующие дополнительного питания, например, устройство с рисунка выше требует адаптер 9 В. Цена подобных устройств обычно тоже не очень демократична и составляет десятки, а иногда и сотни тысяч рублей (по курсу на момент написания статьи).

3. Использовать развязывающий трансформатор

Вполне рабочий способ защитить осциллограф и посмотреть при этом сигналы на стороне сетевого напряжения – использование развязывающего трансформатора с коэффициентом трансформации 1:1 (т.е. величина напряжения на выходе трансформатора равна величине напряжения на его входе). Через такой трансформатор необходимо подключить объект исследования (например, все тот же анализируемый нами источник питания). Поясняющий рисунок с результатами моделирования приведен ниже (картинка кликабельна).

Как видим, не смотря на то, что к схеме точно таким же образом подключен заземленный хвост щупа осциллографа, на графиках тока нет никаких запредельных величин. Ток через внутренности осциллографа (через сопротивление R3) равен нулю, а амплитуда тока источника питания и нагрузки составляет несколько миллиампер, как было у нас при не подключенном осциллографе. Это происходит потому, что теперь у нас земля PGND гальванически развязана от сетевого напряжения. Однако это вовсе не значит, что теперь все безопасно для человека: на выходе трансформатора по-прежнему 230 В действующего напряжения, которые могут представлять смертельную опасность.

При использовании развязывающего трансформатора помимо коэффициента трансформации необходимо также обязательно посмотреть на такой параметр, как максимально допустимая мощность. Очевидно, что потребляемая вашей нагрузкой мощность не должна превышать максимально допустимую мощность, на которую рассчитан трансформатор. Таким образом, этот способ вряд ли подойдет для анализа установок на несколько киловатт: габариты и масса требуемого трансформатора будут слишком велики.

4. Использовать лабораторный источник питания

Если ваш объект исследования – импульсный источник питания, то безопасно посмотреть его первичные цепи можно запитав его не от сети 230 В, а через лабораторный источник питания постоянного тока. Внутри такого источника питания всегда стоит трансформатор, таким образом достигается гальваническая развязка, и осциллограф можно безбоязненно подключать к анализируемой схеме. Поскольку на входе импульсного источника питания стоит выпрямитель, то для его работы нет большой разницы, подадите вы на вход синусоиду или же постоянное напряжение. Разумеется, величина этого постоянного напряжения должна соответствовать выпрямленному сетевому напряжению с каким-либо допуском. На прошлой работе в качестве такого источника питания мы использовали источник Б5-50, он изображен на рисунке ниже.

Он выглядит не очень современно, однако умеет выдавать на выходе напряжение до 300 В и неплохо подходит для отладки схем мощностью до пары сотен ватт.

Дополнительный очень жирный плюс использования лабораторного источника питания при отладке – вы можете выставить на источнике питания необходимое ограничение по току. Таким образом, даже если схема неисправна, у вас не будет громкого ба-баха и с большой долей вероятности ничего не сгорит. Такой подход несравнимо лучше всем известного включения схемы через лампочку накаливания. Единственное о чем стоит помнить – мощность лабораторного источника питания должна быть достаточной для организации питания исследуемой схемы.

5. Использовать розетку без заземления

Внимание! Данный способ относится к категории опасных, поэтому я не могу рекомендовать использовать его. Однако все-таки для полноты картины я должен про него рассказать, хотя бы для того, чтобы сообщить о возможных опасностях. Более того, бывает, что зачастую он оказывается единственным возможным способом посмотреть сигнал на стороне сетевого напряжения без привлечения какого-либо специального оборудования типа развязывающего трансформатора или осциллографа с изолированными каналами. Данный способ заключается в том, что осциллограф включается в розетку без клеммы заземления (см. рисунок ниже).

Таким образом разрушается контур протекания тока, однако это приводит к одной большой проблеме. Теперь земля осциллографа оказывается под смертельно опасным потенциалом. Это значит, что опасное для жизни напряжение будет присутствовать на всех BNC-разъемах осциллографа, на земляных хвостах всех подключенных щупов, а также, возможно, и на корпусах всех других приборов, включенных в ту же розетку (в случае, если в розетке все же есть контакты заземления, но к ней не подведен заземляющий провод). И если теперь одной рукой просто задеть коаксиальный разъем на корпусе осциллографа, а другой при этом, условно, схватиться за батарею… в общем, вы понимаете. Совершенно недопустимо использовать этот способ, если у вас осциллограф в металлическом корпусе. Если все-таки используете этот способ, то отключите все лишние щупы, а также другие провода (USB, RS-232 и др.), убедитесь, что в розетку включен только один осциллограф, выполните все подключения, настройте заранее все крутилки на осциллографе, убедитесь, что не заденете случайно BNC разъемы и только потом подавайте сетевое напряжение.

Тем не менее, при соблюдении всех мер предосторожностей, этот способ в целом рабочий. Под спойлером ниже приведена осциллограмма напряжения из розетки, снятая мной еще в студенческие годы как раз с использованием этого самого способа. Поскольку сетевое напряжение имеет размах, превышающий количество клеток на экране осицллографа, измерение происходило через резистивный делитель напряжения 1:5.

6. Использовать осциллограф с питанием от аккумуляторной батареи

Некоторые осциллографы могут работать от встроенных аккумуляторных батарей. Сетевой шнур при этом не подключается, соответственно, осциллограф оказывается не заземленным. По сути этот способ является полным аналогом предыдущего, только вместо розетки без заземления используется питание осциллографа от встроенной батареи. Этот способ абсолютно точно также опасен, как и предыдущий: на всех разъемах осциллографа будет присутствовать все тот же смертельно опасный потенциал, поэтому все меры безопасности, описанные в предыдущем пункте статьи, в равной степени справедливы и для этого способа.

7. Запитать управляющие микросхемы низким напряжением от лабораторного источника

Иногда бывают ситуации, когда для отладки не обязательно наличие высокого сетевого напряжения. В таком случае лучше просто запитать управляющие цепи с помощью низковольного лабораторного источника питания. Величина требуемого напряжения всегда прописана в документации на конкретные микросхемы (например, в случае исследования ШИМ-контроллера оно обычно не превышает 20 В). Сетевое напряжение 230 В при этом, само собой, не подается, поэтому можно абсолютно безопасно исследовать осциллографом импульсы на выходе контроллера, работу осциллятора, величину опорных напряжений и другие критические сигналы. Конечно, без наличия сетевого напряжения все проверить не получиться, но откровенно мертвый контроллер без проблем можно продиагностировать.

Общие рекомендации по работе с сетевым напряжением

1. При работе с сетевым напряжением всегда соблюдайте технику безопасности

Да, сто раз про это везде уже писали, но, тем не менее, почему-то часто то, как делать не надо, выясняется только на своей шкуре своем опыте. Не стоит лезть в приборы под напряжением во время работы, лучше выполните все подключения до включения питания. Не забывайте про накопительные конденсаторы: на их разряд нужно некоторое время, которое может стремиться к бесконечности (условно, конечно же), если разработчик не поставил разрядных резисторов.

2. Изучите инструкцию на ваш прибор

Конечно, жизнь слишком коротка, чтобы читать инструкции, поэтому их обычно открывают только когда что-то не работает или сломано. Но если вы работаете с сетевым напряжением, все-таки стоит заранее посмотреть, а какие, собственно, предельные цифры у вашего прибора. Небрежность в этом вопросе может стоить очень дорого.

3. Используйте недорогие приборы

Если вы исследуете сетевое напряжение, то отложите в сторону ваш крутой Tectronix DPO 7254 ценою в несколько миллионов и возьмите какой-нибудь Наntек DSO 5102 за пару десятков тысяч рублей. На стороне сетевого напряжения вам не нужны гигасемплы и крутая математика, зато если что-то пойдет не так, ошибка не будет стоить настолько дорого.

4. По возможности всегда работайте с гальванической развязкой от сети

Из-за несоблюдения этого правила в этом мире погорело уже куча электроники. В моей практике был случай, который стоил мне ноутбука и JTAG-отладчика. Я проводил отладку одного устройства и вроде бы ничего не предвещало беды. Устройство имело металлический корпус и на корпусе была установлена неоновая лампочка, которая светилась от сети 230 В. Корпус, естественно, был заземлен. Сама плата с микроконтроллером была запитана от отдельного изолированного источника питания. И в один прекрасный момент эта лампочка пробилась на корпус устройства. В этот момент к плате был подключен JTAG-отладчик, который был воткнут в ноутбук. Ноутбук же в свою очередь был включен в розетку с заземлением. Таким образом, ток пошел по цепочке «неоновая лампочка – корпус – плата – JTAG-отладчик – ноутбук – источник питания ноутбука – заземление». Разумеется, ноутбук и программатор при этом выгорели без возможности восстановления. Этого можно было бы избежать, если бы применялся JTAG-отладчик с гальванической развязкой. Ну и использовать топовый MacBook Pro в качестве рабочей машины при отладке силовой электроники, конечно же, тоже не стоит (см. предыдущий пункт).

Источник