Жидкостный хроматограф самодельный

Я тут быстренько перевел пару-тройку абзацев из статьи японцев по хроматографу «на чипе», ссылку на которую приводил здесь. Ссылка на саму статью — вот. Перевод, конечно, «не художественный», но достаточно близкий к тексту оригинала.

.

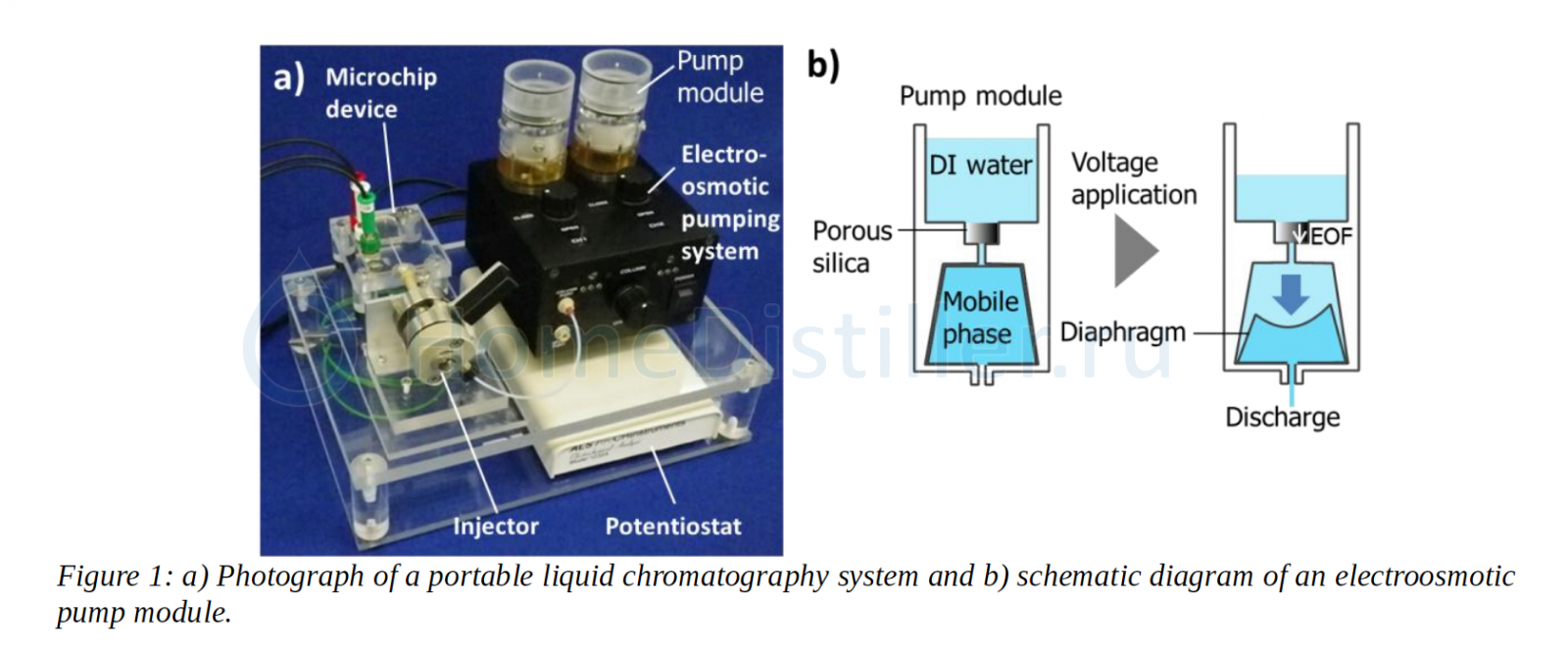

На рис.1а показан портативный жидкостный хроматограф, изготовленный в данной работе. Прибор содержит все что нужно для жидкостной хроматографии, включая насос, инжектор пробы, колонку и детектор. Размеры 26х18х21 см, полный вес примерно 2 кг. Насос может работать от сухих батарей, а потенциостат может питаться от USB. Эти особенности демонстрируют высокую мобильность этого прибора для жидкостной хроматографии.

Насосная система содержит пару цилиндрических модулей для формирования электроосмотического течения, позволяющую формировать как градиентную хроматографию, так и смену (переключение) растворителя (элюента). Модуль — 40мм в диаметре и 68 мм по высоте. У электроосмотических насосов есть один недостаток, связанный с появлением пузырьков, вызванных электролизом воды. Эти пузырьки могут серьезно нарушить работу как колонки, так и детектора. Поэтому насосный модуль был сконструирован так, как показано на рис.1b. Каждый модуль имеет два вертикально расположенных отсеку, заполненных деионизованной водой и подвижной фазой (элюентом) соответственно. Между этими отсеками расположена шайба из пористого кремнезема (3 мм диаметром, 4 мм высотой) с двумя проволочными платиновыми электродами. Подвижная фаза отделена от деионизованной воды силиконовой пленкой (диафрагмой). Объем отсека с мобильной фазой — около 8 мл. Напряжение от 0 до 60В, прикладываемое к шайбе из пористого кремнезема при помощи усилителя, вызывает электроосмотрическое течение воды в порах кремнезема. Формируемый таким образом поток давит на диафрагму, которая выдавливает мобильную фазу по направлению к колонке со скоростью потока от 0 до 10 мкл/мин. Скорость потока контролируется (управляется) при помощи датчика потока по алгоритму ПИД. Насосы питаются либо от сетевого адаптера, либо от сухих батарей 12В. Преимуществом данной насосной системы является низкое потребление энергии по сравнению с другими электроосмотическими насосами, требующими несколько тысяч вольт. Насосная система обеспечивает поток, свободный от пульсаций с погрешностью +-1.8% от скорости потока 5 мкл/мин в течение как минимум 5000 сек. Она также непрерывно качает 100% метанол в течении 24 часов со скоростью 5 мкл/мин от сухих батарей. Насосная система развивает давление до приблизительно 1 МПа.

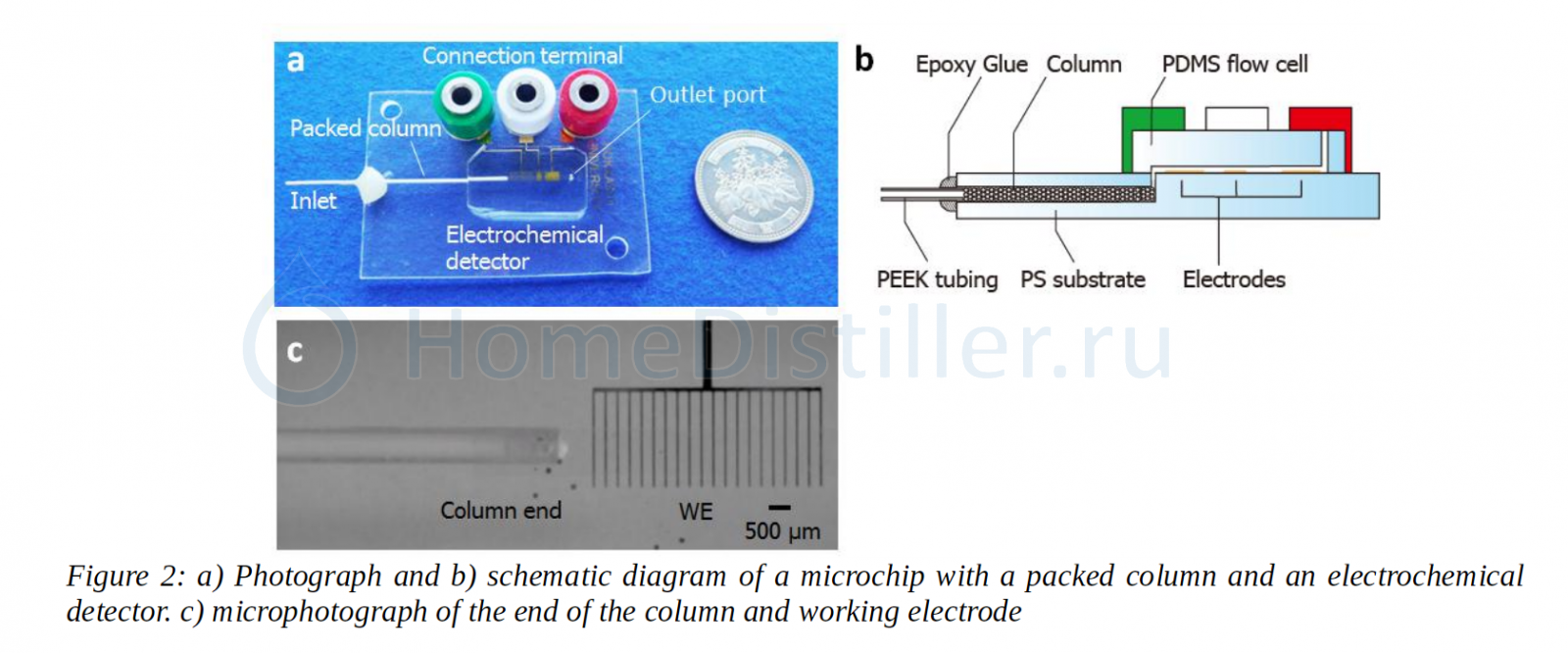

На рис.2 показан микрочип для хроматографического разделения и детектирования. Конфигурация чипа минимизирует мертвое пространство между колонкой и детектором (рис.2b и 2c). Микрочип был изготовлен на основе полистироловой подложки, которая легка в обработке и устойчива к химическому воздействию со стороны органических растворителей, обычно используемых в качестве подвижной фазы, таких как метанол и ацетонитрил. Предварительно были изучены методы упаковки (силикагеля) для изготовления колонки на чипе, поскольку высокие давления, используемые в традиционных шликкер-методах, могли бы разрушить пластиковую подложку. В порядке эксперимента (?) в данной работе был разработан «сухой» метод. Колонка была изготовлена путем упаковки частиц диаметром 3 мкм силикагеля C18 в просверленное отверстие (0.8 мм диаметром и 30 мм длиной). Падение давления на этой колонке было измерено при помощи обычного насоса для ВЭЖХ с мониторингом давления. На 100% метаноле, прокачиваемом со скоростью 4 мкл/мин давление было 0.3 МПа.

Для повышения чувствительности детектора на чипе был сконструирован одиночный гребенчатый электрод, показанный на рис.2c. В отдельных экспериментах без колонки, использующих непрерывный поток (в режиме проточно-инжекционного анализа FIA — Flow-Injection Analysis), были оптимизированы ширина микроэлектродов (пальцев), зазор и их количество. Таким образом, с использованием электрода, содержащего 24 микроэлектрода 50 мкм ширины и 200 мкм длины, мы получили предел обнаружения на уровне nM для катехина.

.

Посл. ред. 22 Янв. 17, 07:00 от OldBean

был сконструирован одиночный гребенчатый электрод, OldBean, 22 Янв. 17, 06:16

А какой принцип работы детектора?

Кондуктометр, или какой то другой? Kotische, 22 Янв. 17, 13:49

Нет, не просто кондуктометр. Судя по тому, что в системе присутствует потенциостат и к датчику подцеплены три клеммы — это явно электрохимический датчик. Такие датчики обладают очень высокой чувствительностью. Существует несколько вариантов (мод) работы таких электрохимических датчиков. Какой конкретно вариант использовался в данной работе — явно в статье не указано (если я чего-нибудь не пропустил :))).

По детекторам для ВЭЖХ довольно много литературы в сети. Вот достаточно полная и популярная статья с сайта хроматографистов:

Вот, кстати, неплохая электронная книжка по жидкостной хроматографии, для начала погружения в предметную область:

Посл. ред. 22 Янв. 17, 16:58 от OldBean

это явно электрохимический датчик . Такие датчики обладают очень высокой чувствительностью. OldBean, 22 Янв. 17, 16:31

Наиболее подходящими, однако редко применяемыми в хроматографической практике, растворителями являются ССl4, СНСl3 и CS2.

Посл. ред. 22 Янв. 17, 19:54 от Kotische

Из прочитанной книжки почерпнул печальку — чистый силикагель используют с безводным элюеном, например метиловым спиртом, и мелкие примеси воды сильно портят стабильность результатов.

Воду в качестве элюента активно используют, но при этом в качестве сорбента используют не чистый силикагель, а с пришитыми гидрофобными радикалами.

Кто знает методику изготовления такого силикагеля?

Триод, а где можно почитать про метод? deen, 22 Янв. 17, 23:33

Помню бывают стеклянные электроды сравнения.

В PH метрах кажись стоят, в реакциях не участвуют, но сам электролит чувствуют(могут что-то там измерять)

Если активированный уголь,я так понимаю, что в нем главное инертность и большая поверхность, то как при смене пика вещества он будет промываться?

Я понял только саму идею, что измеряемый параметр — емкость двойного слоя. Двойной слой действительно сильно зависит от ионного состава среды и специфической сорбции ионов на поверхность. Но в деталях, увы, я не очень ориентируюсь.

Ну может Триод, если будет возможность и желание, расскажет подробности.

Кто знает методику изготовления такого силикагеля? Kotische, 22 Янв. 17, 23:33

Вот здесь немного есть информации. Ну, как все это (в принципе) делается.

Лисичкин Г.В. Химическое модифицирование поверхности минеральных веществ. Соросовский образовательный журнал, 9996, №4, с.52-59

Прописи на тему «как готовить (в том числе и помолом) силикагель и набивать им колонки» можно посмотреть вот в этой книжке (раздел 4.3):

Е.Л.Стыскин, Л.Б.Ициксон, Е.В.Брауде. Практическая высокоэффективная жидкостная хроматография. М, 1986

Ну может Триод, если будет возможность и желание, расскажет подробности. OldBean, 23 Янв. 17, 07:52

Если активированный уголь,я так понимаю, что в нем главное инертность и большая поверхность, то как при смене пика вещества он будет промываться? deen, 23 Янв. 17, 07:24

предлагается что угольные электроды детектора сделаны из БАУ -они пористые — поток идет насквозь через оба из них на слив. и на них постоянно идет сорбция-дсорбция полярных и неполярных примесей и ионов.

собственно добавить пока нечего, надо эксперементировать.

метод «ТД» мной еще не патентован -оставляю его в общественном достоянии , пользуйтесь свободно на условиях GPL и OSH )

У меня деда плотно занимался электрохимией. импульсный электролиз ковырял, мож чего спросить или узнать или достать?

Я так, что-то слышал краем уха.

ток утечки(активная часть)-дает нам инфу об окисляемыех примесях

емкость конденсатора ячейки(реактивная часть)-дает нам инфу об полярных примесях. Триод, 22 Янв. 17, 18:10

Посл. ред. 24 Янв. 17, 01:36 от Kotische

цеолит-выглядит подходящим ситом Триод, 24 Янв. 17, 17:42

А силикагель неподходит совсем? Kotische, 24 Янв. 17, 17:54

Т.е. при низкой температуре эффективность взаимодействия молекул примеси с сорбентом мала и для повышения эффективности/разделения хроматографа следует колонку с сорбентом греть в термостате.

Я прав? Kotische, 24 Янв. 17, 18:02

вобщем то да термостатирование желательно. но есть еще переменая — расход элюента насосом ей можно тоже компенсировать температуру. заранее сказать что нагрев нужен обязательно нельзя .возможно нашим вещам и 25С в самый раз.

Источник

Жидкостный хроматограф самодельный

Пламянные детекторы обычно в газовых хроматографах используют.

В жидкостном придется элюент сжигать.

Хотя. если элюентом будет вода то её можно полностью разложить на водород и кислород которые в свою очередь сжечь. А пламя уже можно будет детектить на предмет линии СО2.

Или электрическую дугу в воде/парах воды зажечь.

Чистая вода этой линии давать не будет ибо просто нечем.

За одно можно ионизационный детектор приколхозить — электропроводность пламени измерять.

Хм. что то в этом есть!

Вобщем делаем такой детектор:

Нужна колба с окном пропускающим излучение от CO2, можно от углекислотного лазера колбу или окно взять. Испаряем воду вытекающую из хроматографической микроколонки и пар подаем в колбу с окном, добавляем к пару немного кислорода что бы выполнить в плазме реакцию окисления органики до углекислого газа. Делаем постоянную откачку вакуум насосом что бы поддерживать в колбе вакуум и обеспечивать удаление уже отработанных проб.

Помещаем колбу в волновод и производим СВЧ накачку от магнетрона — зажигаем в вакууме СВЧ дуговой разряд.

Думаю в таких условиях можно будет выделить нехарактерные для воды линии в спектре.

Посл. ред. 21 Янв. 17, 16:02 от Kotische

Пока никто не озвучил методу изготовления сорбента для заполнения микроколонки выдвину идею я:

Берем обычный силикагель и молем его в электрокофемолке до состояния мелкой пыли. Kotische, 20 Янв. 17, 23:10

есть и попроще «колхозный» метод его изготовления Триод, 21 Янв. 17, 19:23

В твоем описании не раскрыт ряд технологических вопросов: перемешивание, однородность, сушка.

Твой метод гарантирует однородность размеров микросфер? Или его потом придется по моей методе сепарировать?

я им пользуюсь Триод, 21 Янв. 17, 19:23

Посл. ред. 21 Янв. 17, 20:33 от Kotische

делают микропорошки для полировки зеркал deen, 21 Янв. 17, 20:37

Именно оттуда и почерпнуто.

Что нам мешает воспользоваться этим методом для изгодотления сорбента для микроколонки?

Я бы предложил ещё одну стадию, после размола в кофемолке и перед жидкостной сепарацией — продувку порошка через пламя газовой горелки.

Что бы получить не бесформенные стеклянные крошки, а идеальные микросферы.

Это по идее должно повысить однородность сорбента и как следствие уменьшить уширение спектральных линий.

Но боюсь что оплавление закроет микропоры и приведет к ослаблению сорбционной активности.

Тут бы знающего человека бы послушать, да гдеж его взять?

Источник

Жидкостный хроматограф самодельный

Я просто уже давно «вынашиваю» мыслишку о ма-аленьком жидкостном хроматографе как раз «бытового уровня». Не настоящий ВЭЖХ, конечно, но что-то в этом же направлении, «заточенный» на анализ типовых примесей в спирте. Поэтому и интересно. OldBean, 20 Янв. 17, 10:32

На счет хроматографа вот:

[Аналитическа ректификационная микроколонка для контроля голов] Kotische, 20 Янв. 17, 11:05

Посл. ред. 20 Янв. 17, 17:33 от Kotische

специальный силикагель OldBean, 20 Янв. 17, 12:30

Поподробнее пожалуйста. Обычный не подойдет?

Дальше — на детектор и рисуются пики, по площади которых можно оценить состав пробы. OldBean, 20 Янв. 17, 12:30

Какой детектор предлогается использовать в нашем случае?

как с реагентами побюджетнее и доступнее? POLE, 20 Янв. 17, 13:36

Посл. ред. 20 Янв. 17, 17:24 от Kotische

а проточный вариант колонки возможен и как с реагентами побюджетнее и доступнее? POLE, 20 Янв. 17, 13:36

Я не встречал. Вряд ли это возможно по самой идеи методики: проба должна быть введена локально в поток элюента. Т.е в трубке по которой течет элюент формируется как бы маленькая «пробочка» из исследуемой жидкости (пробы), которая будет «растаскиваться» покомпонентно сорбентом в колонке. И чем меньше эта «пробочка», тем выше разрешение. Но, естественно, в разумных пределах (с учетом чувствительности детектора).

Но в общем-то несложно организовать периодический сэмплинг, при помощи специального крана, который при повороте как бы «вырезает кусочек» дистиллята из одной трубки, по которой он стекает и «врезает» его в другую трубку, по которой элюент направляется в колонку.

По поводу реактивов.

1. Сорбенты для микроколонок продаются. Хорошие — очень дорогие. Но для наших задач, я думаю, подойдут любые. Для «скромных» задач, сорбент можно попробовать сделать и самому. Прописи не сложные. Как-то встречал книжку для пытливых школьников — там хроматограммы делались на желатине. :)))

2. Элюент. Я не хроматографист. Поэтому так «навскидку» не смогу ответить на то, какой элюент будет оптимальным для наших задач. Если бы просто измерять спиртуозность, то можно попробовать просто чистый этанол. В пробе дистиллята вода разделится со спиртом, который был в этом дистилляте и ее легко будет детектировать (хотя бы просто по проводимости). А вот чтобы растащить весь «букет» основных примесей в дистилляте — пока не знаю какой элюент нам бы подошел. Чтобы и доступный был и эффективный. Нужно изучать вопрос.

Вообще хроматография — очень широкая и интересная область. Для нас — это очень информативная методика. Если бы удалось сделать «бытовой» хроматограф — это был бы серьезный «рывок» в нашем деле. Я просто сейчас немножко увлекся автоматизацией «вообще». Поэтому слегка отодвинул этот вопрос на неопределенное будущее. Но если интерес есть — давайте как-нибудь организуем отдельную ветку, посвященную «домашнему хроматографу». По крайней мере начнем обсуждать методики и принципы хроматографии. Может быть нащупаем какие-нибудь «бытовые» варианты, пригодные для наших задач.

Пока писал, Kotische написал топик. Поэтому немного расширю пост.

Еще немного по поводу сорбента. Для микроколонок (диаметр 1 — 2 мм, длина от нескольких см и более) используются сорбенты с очень маленькими зернами (десятки и даже единицы мкм) и различными привитыми функциональными группами. Они дают количество теоретических тарелок порядка 1000 и более (в хроматографии тоже используется понятие теоретических тарелок :))).

По поводу детекторов. Обычно используются УФ детекторы. Но нам можно попробовать и электрохимию. Датчик проводимости в простейшем варианте.

В качестве элюента будем использовать например дистилированную воду. Kotische

Если на обычных сорбентах и воде в качестве элюента удастся разделить хоты бы изоамилол и этанол — это уже будет здорово!

Источник