Генератор прямоугольных импульсов на NE555

555 — аналоговая интегральная микросхема, универсальный таймер — устройство для формирования (генерации) одиночных и повторяющихся импульсов со стабильными временными характеристиками. Применяется для построения различных генераторов, модуляторов, реле времени, пороговых устройств и прочих узлов электронной аппаратуры. В качестве примеров применения микросхемы-таймера можно указать функции восстановления цифрового сигнала, искаженного в линиях связи, фильтры дребезга, двухпозиционные регуляторы в системах автоматического регулирования, импульсные преобразователи электроэнергии, устройства широтно-импульсного регулирования, таймеры и др.

В данной статье расскажу о построении генератора на этой микросхеме. Как написано выше мы уже знаем что микросхема формирует повторяющиеся импульсы со стабильными временными характеристиками, нам это и нужно.

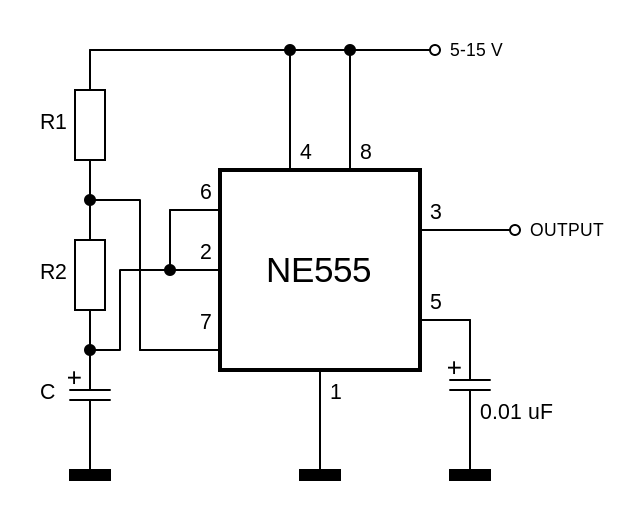

Схема включения в астабильном режиме. На рисунке ниже это показано.

Так как у нас генератор импульсов, то мы должны знать их примерную частоту. Которую мы рассчитываем по формуле.

Значения R1 и R2 подставляются в Омах, C — в фарадах, частота получается в Герцах.

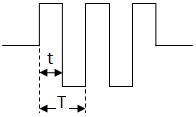

Время между началом каждого следующего импульса называется периодом и обозначается буковкой t. Оно складывается из длительности самого импульса — t1 и промежутком между импульсами — t2. t = t1+t2.

Частота и период — понятия обратные друг другу и зависимость между ними следующая:

f = 1/t.

t1 и t2 разумеется тоже можно и нужно посчитать. Вот так:

t1 = 0.693(R1+R2)C;

t2 = 0.693R2C;

С теорией закончили так что приступим к практике.

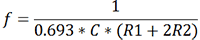

Разработал простенькую схему с доступными всем деталями.

Расскажу о ее особенностях. Как уже многие поняли, переключатель S2 используется для переключения рабочей частоты. Транзистор КТ805 используется для усиления сигнала (установить на небольшой радиатор). Резистор R4 служит для регулировки тока выходного сигнала. Сама микросхема служит генератором. Скважность и частоту рабочих импульсов изменяем резисторами R3 и R2. Диод служит для увеличения скважности(можно вообще исключить). Также присутствует шунт и индикатор работы, для него используется светодиод со встроенным ограничителем тока(можно использовать обычный светодиод ограничив ток резистором в 1 кОм). Собственно это все, далее покажу как выглядит рабочее устройство.

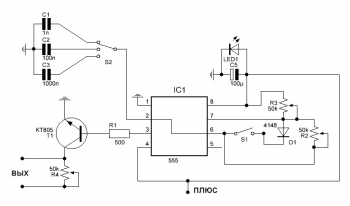

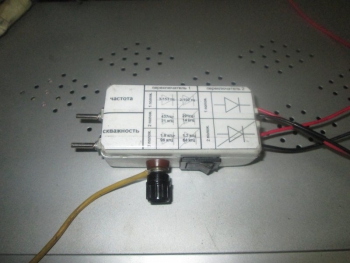

Вид сверху, видны переключатели рабочей частоты.

Снизу прикрепил памятку.

Данными подстроечными резисторами регулируется скважность и частота (на памятке видно их обозначение).

Источник

ГЕНЕРАТОР ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИМПУЛЬСОВ

В один прекрасный день мне понадобился срочно генератор прямоугольных импульсов со следующими характеристиками:

— Питание: 5-12в

—

Частота: 5Гц-1кГц.

—

Амплитуда выходных импульсов не менее 10в

— Ток: около 100мА.

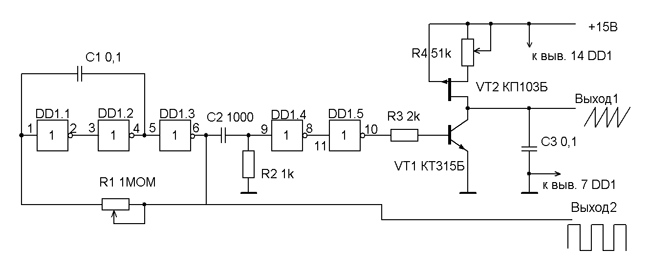

За основу был взят мультивибратор, он реализован на трех логических элементах микросхемы 2И-НЕ. Принцип которого при желании можно прочитать в Википедии. Но генератор сам по себе дает инверсный сигнал, что подтолкнуло меня применить инвертор (это 4-й элемент). Теперь мультивибратор дает нам импульсы положительного тока. Однако у мультивибратора нет возможности регулирования скважности. Она у него автоматически выставляется 50%. И тут меня осенило поставить ждущий мультивибратор реализованный на двух таких же элементах (5,6), благодаря которому появилась возможность регулировать скважность. Принципиальная схема на рисунке:

Естественно, предел указанный в моих требованиях не критичен. Все зависит от параметров С4 и R3 – где резистором можно плавно изменять длительность импульса. Принцип работы так же можно прочитать в википедии. Далее: для высокой нагрузочной способности был установлен эммитерный повторитель на транзисторе VT-1. транзистор применен самый распостранненый типа КТ315. резисторов R6 служит для ограничения выходного тока и зашита от перегорания транзистора в случае КЗ .

Микросхемы можно применять как ТТЛ , так и КМОП. В случае применения ТТЛ сопротивление R3 не более 2к. потому что: входное сопротивление этой серии приблизительно равно 2к. лично я использовал КМОП К561ЛА7 (она же CD4011) – два корпуса питание до 15в.

Отличный вариант для использования как ЗГ для какого ни будь преобразователя. Для использования генератора среди ТТЛ – подходят К155ЛА3, К155ЛА8 у последней коллекторы открыты и на выхода нужно вешать резисторы номиналом 1к.

При правильной сборке схемы, генератор заводится незамедлительно. Схема настолько проста, что ее может повторить даже малограмотный школьник, не вникая в принцип работы схемы. Удачи… Автор схемы: товарищ bvz.

Источник

Генераторы импульсов

Генераторы импульсов используют во многих радиотехнических устройствах (электронных счетчиках, реле времени), применяют при настройке цифровой техники. Диапазон частот таких генераторов может быть от единиц герц до многих мегагерц. Здесь приводятся простые схемы генераторов, в том числе на элементах цифровой «логики», которые широко используются в более сложных схемах как частотозадающие узлы, переключатели, источники образцовых сигналов и звуков.

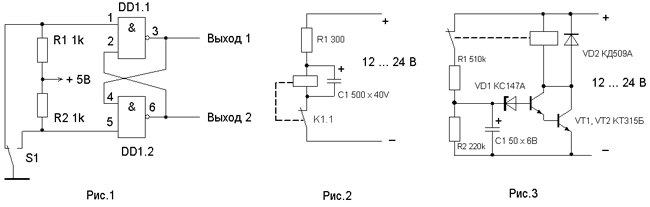

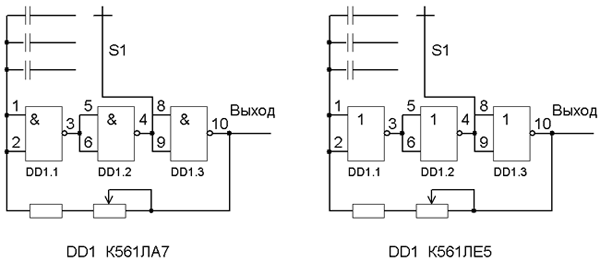

На рис. 1 приведена схема генератора, который формирует одиночные импульсы прямоугольной формы при нажатии кнопки S1 (то есть он не является автогенератором, схемы которых приводятся далее). На логических элементах DD1.1 и DD1.2 собран RS-триггер, предотвращающий проникновение импульсов дребезга контактов кнопки на пересчетное устройство. В положении контактов кнопки S1, показанном на схеме, на выходе 1 будет напряжение высокого уровня, на выходе 2 — напряжение низкого уровня; при нажатой кнопке — наоборот. Этот генератор удобно использовать при проверке работоспособности различных счетчиков.

На рис. 2 показана схема простейшего генератора импульсов на электромагнитном реле. При подаче питания конденсатор С1 заряжается через резистор R1 и реле срабатывает, отключая источник питания контактами К 1.1. Но реле отпускает не сразу, поскольку некоторое время через его обмотку будет протекать ток за счет энергии, накопленной конденсатором С1. Когда контакты К 1.1 опять замкнутся, снова начнет заряжаться конденсатор — цикл повторяется.

Частота переключении электромагнитного реле зависит от его параметров, а также номиналов конденсатора С1 и резистора R1. При использовании реле РЭС-15 (паспорт РС4.591.004) переключение происходит примерно один раз в секунду. Такой генератор можно использовать, например, для коммутации гирлянд на новогодней елке, для получения других световых эффектов. Его недостаток — необходимость использования конденсатора значительной емкости.

На рис. 3 приведена схема еще одного генератора на электромагнитном реле, принцип работы которого аналогичен предыдущему генератору, но обеспечивает частоту импульсов 1 Гц при емкости конденсатора в 10 раз меньшей. При подаче питания конденсатор С1 заряжается через резистор R1. Спустя некоторое время откроется стабилитрон VD1 и сработает реле К1. Конденсатор начнет разряжаться через резистор R2 и входное сопротивление составного транзистора VT1VT2. Вскоре реле отпустит и начнется новый цикл работы генератора. Включение транзисторов VT1 и VT2 по схеме составного транзистора повышает входное сопротивление каскада. Реле К 1 может быть таким же, как и в предыдущем устройстве. Но можно использовать РЭС-9 (паспорт РС4.524.201) или любое другое реле, срабатывающее при напряжении 15. 17 В и токе 20. 50 мА.

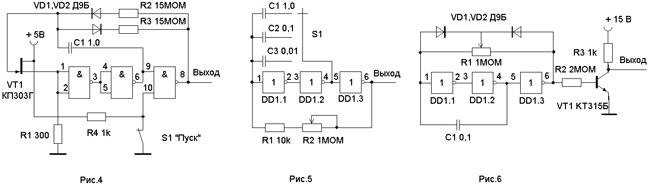

В генераторе импульсов, схема которого приведена на рис. 4, использованы логические элементы микросхемы DD1 и полевой транзистор VT1. При изменении номиналов конденсатора С1 и резисторов R2 и R3 генерируются импульсы частотой от 0,1 Гц до 1 МГц. Такой широкий диапазон получен благодаря использованию полевого транзистора, что позволило применить резисторы R2 и R3 сопротивлением в несколько мегаом. С помощью этих резисторов можно изменять скважность импульсов: резистор R2 задает длительность напряжения высокого уровня на выходе генератора, а резистор R3 — длительность напряжения низкого уровня. Максимальная емкость конденсатора С1 зависит от его собственного тока утечки. В данном случае она составляет 1. 2 мкФ. Сопротивления резисторов R2, R3 — 10. 15 МОм. Транзистор VT1 может быть любым из серий КП302, КП303. Микросхема — К155ЛА3, ее питание составляет 5В стабилизированного напряжения. Можно использовать КМОП микросхемы серий К561, К564, К176, питание которых лежит в пределах 3 … 12 В, цоколевка таких микросхем другая и показана в конце статьи.

При наличии микросхемы КМОП (серия К176, К561) можно собрать широкодиапазонный генератор импульсов без применения полевого транзистора. Схема приведена на рис. 5. Для удобства установки частоты емкость конденсатора времязадающей цепи изменяют переключателем S1. Диапазон частот, формируемых генератором, составляет 1. 10 000 Гц. Микросхема — К561ЛН2.

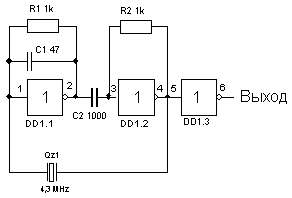

Если нужна высокая стабильность генерируемой частоты, то такой генератор можно сделать «кварцованным» — включить кварцевый резонатор на нужную частоту. Ниже показан пример кварцованного генератора на частоту 4,3 МГц:

На рис. 6 представлена схема генератора импульсов с регулируемой скважностью.

Скважность – отношение периода следования импульсов (Т) к их длительности (t):

Скважность импульсов высокого уровня на выходе логического элемента DD1.3, резистором R1 может изменяться от 1 до нескольких тысяч. При этом частота импульсов также незначительно изменяется. Транзистор VT1, работающий в ключевом режиме, усиливает импульсы по мощности.

Генератор, схема которого приведена на рисунке ниже, вырабатывает импульсы как прямоугольной, так и пилообразной формы. Задающий генератор выполнен на логических элементах DD 1.1-DD1.3. На конденсаторе С2 и резисторе R2 собрана дифференцирующая цепь, благодаря которой на выходе логического элемента DD1.5 формируются короткие положительные импульсы (длительностью около 1 мкс). На полевом транзисторе VT2 и переменном резисторе R4 выполнен регулируемый стабилизатор тока. Этот ток заряжает конденсатор С3, и напряжение на нем линейно возрастает. В момент поступления на базу транзистора VT1 короткого положительного импульса транзистор VT1 открывается, разряжая конденсатор СЗ. На его обкладках таким образом формируется пилообразное напряжение. Резистором R4 регулируют ток зарядки конденсатора и, следовательно, крутизну нарастания пилообразного напряжения и его амплитуду. Конденсаторы С1 и СЗ подбирают исходя из требуемой частоты импульсов. Микросхема — К561ЛН2.

Цифровые микросхемы в генераторах взаимозаменяемы в большинстве случаев и можно использовать в одной и той же схеме как микросхемы с элементами «И-НЕ», так и «ИЛИ-НЕ», или же просто инверторы. Вариант таких замен показан на примере рисунка 5, где была использована микросхема с инверторами К561ЛН2. Точно такую схему с сохранением всех параметров можно собрать и на К561ЛА7, и на К561ЛЕ5 (или серий К176, К564, К164), как показано ниже. Нужно только соблюдать цоколевку микросхем, которая во многих случаях даже совпадает.

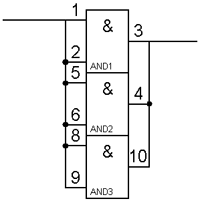

Если требуется повысить нагрузочную способность какого либо узла (чтобы, например, подключить динамик или другую нагрузку), можно применить на выходе усилитель на транзисторе, как в схеме на рис. 6, или же включить несколько элементов микросхемы параллельно, как показано на рисунке ниже:

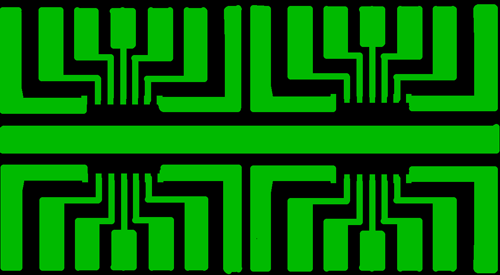

Универсальная печатная макетная плата для двух микросхем. На таких платах удобно собирать несложные схемы с небольшим количеством деталей, как, например, приведенные в этой статье. Детали паяются к контактным площадкам и при необходимости соединятся перемычками. Размеры платы 100 х 55 мм.

На рисунке ниже приводится цоколевка некоторых широко применяемых цифровых логических микросхем КМОП — технологии с элементами «И-НЕ», «ИЛИ-НЕ» и инверторов. Микросхемы серий К564, К176 имеют аналогичную цоколевку, цоколевка же микросхем серии К155 отличается от указанной (но такие уже давно не применяются). Питание указанных микросхем, как уже говорилось выше, может быть от 3 до 15 В (кроме серии К176, которая более критична к напряжению питания и нормально работает при 9В).

Источник

Схемы простых генераторов импульсов

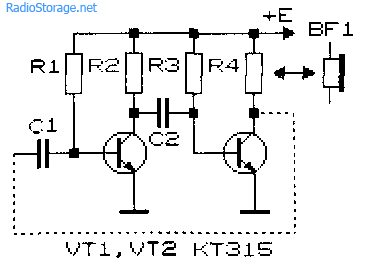

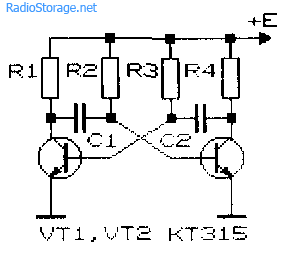

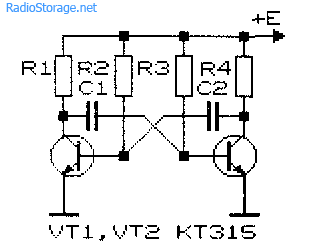

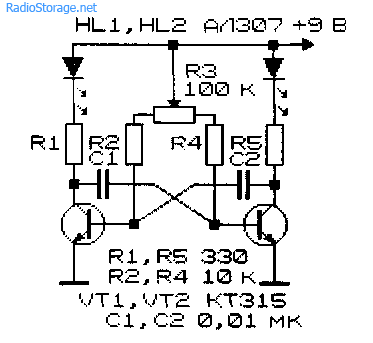

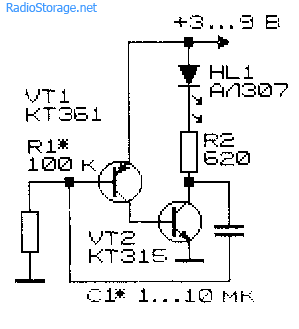

Генераторы импульсов являются важной составляющей многих радиоэлектронных устройств. Простейший генератор импульсов (мультивибратор) может быть получен из двух-каскадного УНЧ (рис. 6.1). Для этого достаточно соединить вход усилителя с его выходом. Рабочая частота такого генератора определяется значениями R1C1, R3C2 и напряжением питания. На рис. 6.2, 6.3 показаны схемы мультивибраторов, полученные простой перестановкой элементов (деталей) схемы, изображенной на рис. 6.1. Отсюда следует, что одну и ту же простейшую схему можно изобразить различными способами.

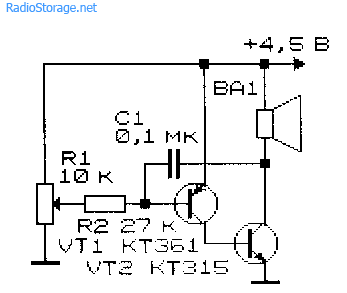

Практические примеры использования мультивибратора приведены на рис. 6.4, 6.5.

На рис. 6.4 показана схема генератора, позволяющего плавно перераспределять длительность или яркость свечения светодиодов, включенных в качестве нагрузки в цепи коллекторов. Вращением ручки потенциометра R3 можно управлять соотношением длительностей свечения светодиодов левой и правой ветвей. Если увеличить емкость конденсаторов С1 и С2, частота генерации понизится, светодиоды начнут мигать. При уменьшении емкости этих конденсаторов частота генерации возрастает, мелькание светодиодов сольется в сплошное свечение, яркость которого будет зависеть от положения ручки потенциометра R3. На основе подобного схемного решения могут быть собраны разнообразные полезные конструкции, например, регулятор яркости светодиодного фонарика; игрушка с мигающими глазами; устройство плавного изменения спектрального состава источника излучения (разноцветные светодиоды или миниатюрные лампочки и светосуммирую-щий экран).

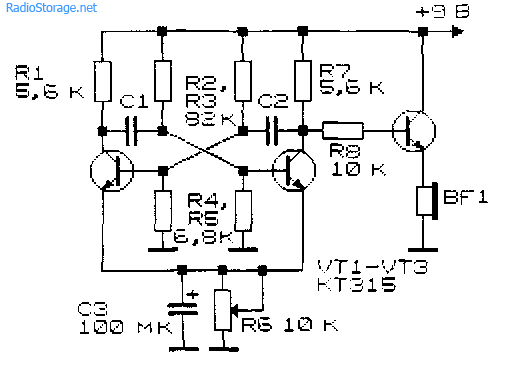

Генератор переменной частоты (рис. 6.5) конструкции В. Цибульского позволяет получать плавно изменяющееся со временем по частоте звучание [Р 5/85-54]. При включении генератора его частота возрастает с 300 до 3000 Гц за 6 сек (при емкости конденсатора СЗ 500 мкФ). Изменение емкости этого конденсатора в ту или иную сторону ускоряет или, напротив, замедляет скорость изменения частоты. Плавно изменять эту скорость можно и переменным сопротивлением R6. Для того чтобы этот генератор мог выполнять роль сирены, или быть использованным в качестве генератора качающейся частоты, можно предусмотреть схему принудительного периодического разряда конденсатора СЗ. Такие эксперименты можно рекомендовать для самостоятельного расширения познаний в области импульсной техники.

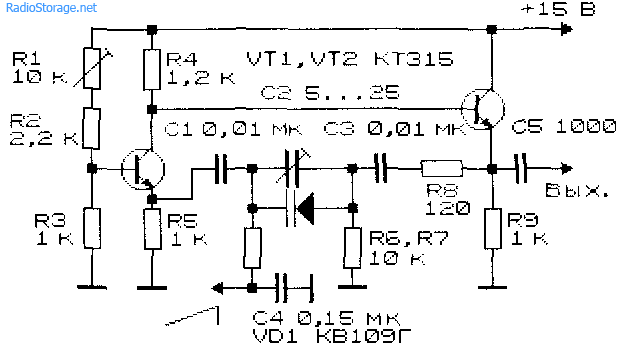

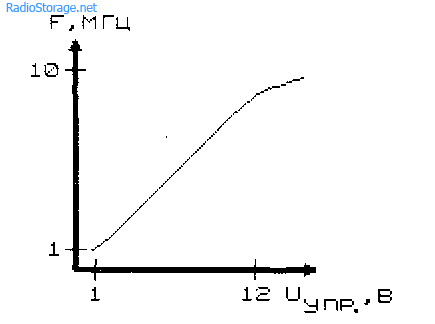

Управляемый генератор прямоугольных импульсов показан на рис. 6.6 [Р 10/76-60]. Генератор также представляет собой двухкаскадный усилитель, охваченный положительной обратной связью. Для упрощения схемы генератора достаточно соединить эмиттеры транзисторов конденсатором. Емкость этого конденсатора определяет рабочую частоту генерации. В данной схеме для управления частотой генерации в качестве управляемой напряжением емкости использован варикап. Увеличение запирающего напряжения на варикапе приводит к уменьшению его емкости. Соответственно, как показано на рис. 6.7, возрастает рабочая частота генерации.

Варикап, в порядке эксперимента и изучения принципа работы этого полупроводникового прибора, можно заменить простым диодом. При этом следует учитывать, что германиевые точечные диоды (например, Д9) имеют очень малую начальную емкость (порядка нескольких пФ), и, соответственно, обеспечивают небольшое изменение этой емкости от величины приложенного напряжения. Кремниевые диоды, особенно силовые, рассчитанные на большой ток, а также стабилитроны, имеют начальную емкость 100. 1000 пФ, поэтому зачастую могут быть использованы вместо варикапов. В качестве варикапов можно применить и р-n переходы транзисторов, см. также главу 2.

Для контроля работы сигнал с генератора (рис. 6.6) можно подать на вход частотометра и проверить границы перестройки генератора при изменении величины управляющего напряжения, а также при смене варикапа или его аналога. Рекомендуется полученные результаты (значения управляющего напряжения и частоту генерации) при использовании разного вида варикапов занести в таблицу и отобразить на графике (см., например, рис. 6.7). Отметим, что стабильность генераторов на RC-элементах невысока.

На рис. 6.8, 6.9 показаны типовые схемы генераторов световых и звуковых импульсов, выполненные на транзисторах различного типа проводимости. Генераторы работоспособны в широком диапазоне питающих напряжений. Первый из них вырабатывает короткие вспышки света частотой единицы Гц, второй — импульсы звуковой частоты. Соответственно, первый генератор может быть использован в качестве маячка, светового метронома, второй — в качестве звукового генератора, частота колебаний которого зависит от положения ручки потенциометра R1. Эти генераторы можно объединить в единое целое. Для этого достаточно один из генераторов включить в качестве нагрузки другого, либо параллельно ей. Например, вместо цепочки из светодиода HL1, R2 или параллельно ей (рис. 6.8) можно включить генератор по схеме на рис. 6.9. В итоге получится устройство периодической звуковой или светозвуковой сигнализации.

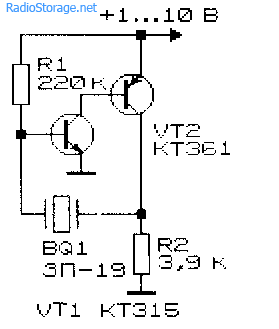

Генератор импульсов (рис. 6.10), выполненный на составном транзисторе (п-р-п и р-п-р), не содержит конденсаторов (в качестве частотозадающего конденсатора использован пьезокерамиче-ский излучатель BF1). Генератор работает при напряжении от 1 до 10 Б и потребляет ток от 0,4 до 5 мА. Для повышения громкости звучания пьезокерамического излучателя его настраивают на резонансную частоту подбором резистора R1.

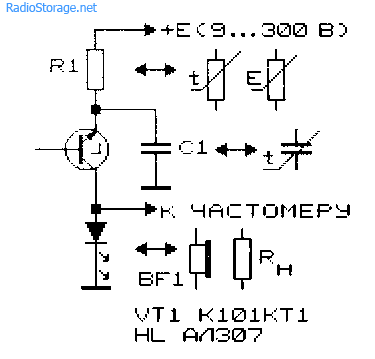

На рис. 6.11 показан достаточно оригинальный генератор релаксационных колебаний, выполненный на биполярном лавинном транзисторе.

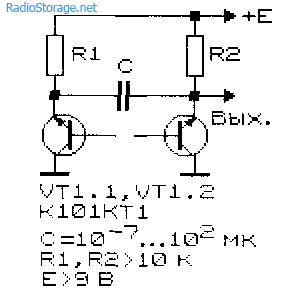

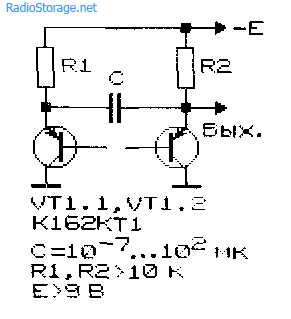

Генератор содержит в качестве активного элемента транзистор микросхемы К101КТ1А с инверсным включением в режиме с «оборванной» базой. Лавинный транзистор может быть заменен его аналогом (см. рис. 2.1).

Устройства (рис. 6.11) часто используют для преобразования измеряемого параметра (интенсивности светового потока, температуры, давления, влажности и т.д.) в частоту при помощи резистивных или емкостных датчиков.

При работе генератора конденсатор, подключенный параллельно активному элементу, заряжается от источника питания через резистор. Когда напряжение на конденсаторе достигает напряжения пробоя активного элемента (лавинного транзистора, динистора или т.п. элемента), происходит разряд конденсатора на сопротивление нагрузки, после чего процесс повторяется с частотой, определяемой постоянной RC-цепи. Резистор R1 ограничивает максимальный ток через транзистор, препятствуя его тепловому пробою. Времязадающая цепь генератора (R1C1) определяет рабочую область частот генерации. В качестве индикатора звуковых колебаний при качественном контроле работы генератора используют головные телефоны. Для количественной оценки частоты к выходу генератора может быть подключен частотомер или счетчик импульсов.

Устройство работоспособно в широком интервале изменения параметров: R1 от 10 до 100 кОм (и даже до 10 МОм), С1 — от 100 пФ до 1000 мкФ, напряжения питания от 8 до 300 В. Потребляемый устройством ток обычно не превышает одного мА. Возможна работа генератора в ждущем режиме: при замыкании базы транзистора на землю (общую шину) генерация срывается. Преобразователь-генератор (рис. 6.11) может быть использован и в режиме сенсорного ключа, простейшего Rx-и Сх-метра, перестраиваемого широкодиапазонного генератора импульсов и т.д.

Генераторы импульсов (рис. 6.12, 6.13) также выполнены на лавинных транзисторах микросхемы К101КТ1 типа п-р-п или К162КТ1 типа р-п-р, динисторах, или их аналогах (см. рис. 2.1). Генераторы работают при напряжении питания выше 9 Б и вырабатывают напряжение треугольной формы. Выходной сигнал снимается с одного из выводов конденсатора. Входное сопротивление следующего за генератором каскада (сопротивление нагрузки) должно в десятки раз превышать величину сопротивления R1 (или R2). Низкоомную нагрузку (до 1 кОм) можно включать в коллекторную цепь одного из транзисторов генератора.

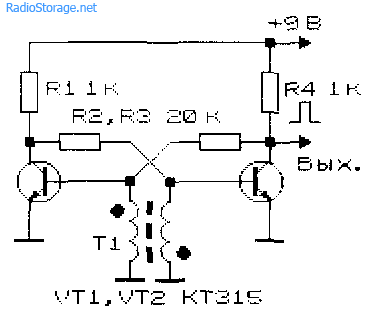

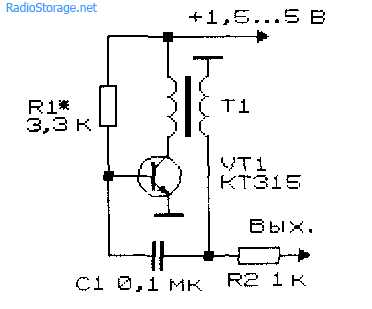

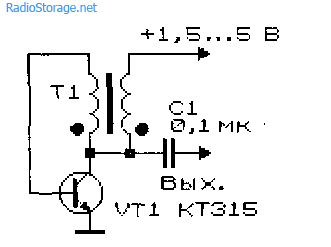

Довольно простые и часто встречающиеся на практике генераторы импульсов (блокинг-генераторы) с использованием индуктивной обратной связи показаны на рис. 6.14 [А. с. СССР 728214], 6.15 и 6.16. Такие генераторы обычно работоспособны в широком диапазоне изменения напряжения питания. При сборке блокинг-генераторов необходимо соблюдать фазировку выводов: при неправильном подключении «полярности» обмотки генератор не заработает.

Подобные генераторы можно использовать при проверке трансформаторов на наличие межвитковых замыканий (см. главу 32): никаким иным методом такие дефекты не могут быть выявлены.

Литература: Шустов М.А. Практическая схемотехника (Книга 1), 2003 год

Источник