- Простые звуковые генераторы синуса на цифровых КМОП микросхемах, а также функциональные генераторы НЧ сигналов синусоидальной, прямоугольной и треугольной форм.

- Инвертор с чистым синусом за 15 минут или «силовая электроника — каждому»

- Причины появления проекта

- Борьба добра со злом

- Структура проекта

- Силовой модуль полумоста

- Собираем макет инвертора

- Включение

- Благодарности и планы

Простые звуковые генераторы синуса на цифровых КМОП микросхемах,

а также функциональные генераторы НЧ сигналов синусоидальной, прямоугольной и

треугольной форм.

Генератор сигналов — вещь, немаловажная в радиолюбительском хозяйстве.

Конечно, при нашей всесторонней занятости и умении здраво оценивать ситуацию, оптимальными явились бы такие логические построения:

1. купить готовый DDS генератор у мастеровитых китайских хунвейбинов;

2. загрузить и пользовать программный продукт под названием — генератор сигналов на базе ПК.

Отличное умозаключение, но немного скучноватое. К тому же в некоторых случаях куда удобней пользоваться миниатюрным и почти ничего не потребляющим приборчиком на батарейке. Его можно систематически забывать выключить, ронять (желательно не в унитаз), шпынять и подвергать прочему физическому насилию. Всё равно работать будет как папа Карло, за себя и за всех отсутствующих!

Вот такой малопотребляющий и трудолюбивый персонаж легко можно соорудить на логических КМОП микросхемах.

Припадём к первоисточникам:

Выходы Q0-Q3 двоичного счетчика IC1 через логические элементы IC2 подключаются к общему проводу (0) или к питанию (+15 В) через резисторы суммирующего каскада IC3, номиналы которых подобраны соответствующим образом.

Для четырех выходов существует всего 16 комбинаций, так что один полупериод строится из 16 ступенек.

Изменение уровня на выходе Q4 меняет состояние на одном из двух входов каждого логического элемента «Исключающее ИЛИ».

При логической «1» на входе элемент служит инвертором, при «О» — повторителем. Поэтому половину периода формируется положительная полуволна синусоиды, а затем — отрицательная, и весь цикл снова повторяется.

Таким образом, полный период складывается из 32 шагов, и, следовательно, выходная частота составляет 1/32 часть частоты тактового сигнала.

Амплитуда выходного сигнала определяется резистором R5. Вместо ОР77 можно использовать какой-либо другой операционный усилитель с относительно большой скоростью нарастания выходного напряжения.

Перевод А. Бельского для журнала Радиолюбитель 10/2000.

От редакции. Микросхемы IC1 — IC3 можно заменить отечественными К561ИЕ16, К561ЛП2 и К544УД2.»

Измеренный коэффициент нелинейных искажений приведённого генератора — около 6% во всем диапазоне рабочих частот. Данные результаты получились с величинами резисторов: R1=10k, R2=25k, R3=51k, R4 — отсутствует. Для номиналов резисторов, указанных на схеме, коэффициент нелинейности превысил 8%.

Более высокими характеристиками обладает схема, опубликованная в журнале Radioelektronik Audio-HiFi-Video, 1997, №11, p. 42, 43 и перепечатанная в РАДИО № 10, 1998, с. 80.

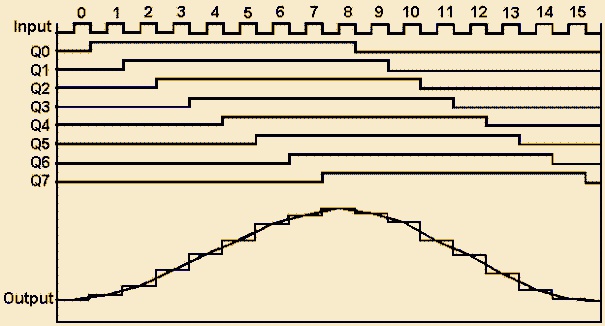

Схема формирователя приведена на рис. 2. В нем используется регистр сдвига DD2 с суммированием сигналов с восьми его выводов на резистивной матрице.

На вход С микросхемы DD2 через инвертор на элементе DD1.1 подается тактовый сигнал формы меандр с частотой F. Использование обратной связи с выхода Q7 микросхемы DD2 на ее вход D через инвертор ВВ1.2 приводит к тому, что высокий уровень на всех выходах микросхемы DD2 сохраняется в течение прохождения восьми тактовых импульсов с учетом сдвига на каждом из выходов на один такт (рис. 3).

Рис.3

В течение действия 16 тактовых импульсов выходное напряжение изменяется от минимума до максимума (в течение первых восьми импульсов) и возвращается к исходному состоянию (в течение последующих восьми импульсов). Затем процесс повторяется.

Таким образом, на выходе устройства частота периодических колебаний будет в 16 раз меньше частоты поступающих тактовых импульсов.

Сигнал на выходе суммирующей матрицы ступенчатый. Весовая часть каждой «ступеньки» определяется сопротивлениями резисторов R2—R9, поэтому при регулировании устройства потребуется их подбор с тем, чтобы прирост/спад напряжения для каждой из «ступенек» был бы одинаков. Это позволит получить квазисинусоидальный сигнал с наименьшими искажениями.

Элементы R2—R9, R10, R12, кроме функции суммирующей матрицы, совместно с резистором R11 и конденсатором C3 выполняют роль фильтра нижних частот (ФНЧ), благодаря чему ступенчатое изменение напряжения на входе повторителя (микросхема DA1) приобретает форму подобия синусоидального.

Значения емкости конденсатора С3 для нескольких граничных частот ФНЧ приведены в таблице.

Граничная частота, (Гц) 10 10 2 10 3 10 4 10 5

Ёмкость конд. С3, (мкФ) 100 10 1,0 0,1 0,01

Примечание редакции. В конструкции генератора можно применить отечественные элементы: в качестве регистра сдвига — микросхему KP1561ПР1; элементов инверторов — KP1561ТЛ1; выходного повторителя — КР140УД7, скорректированной для работы с единичным усилением.

Для номиналов резисторов, указанных на схеме, коэффициент нелинейных искажений не превышает 1% во всем диапазоне генерируемых частот.

Как часто водится, в оригинальном заграничном источнике допущена пустяковая, но вредоносная опечатка, которая прямиком перекочевала и на страницы отечественного журнала: вместо «Ёмкость конд. С3, (мкФ)» в таблице следует читать «Ёмкость конд. С3, (нФ)».

Для малоответственных измерений (не требующих высокой линейности формы сигналов) можно воспользоваться простейшей схемой функционального генератора, построенного всего на одной цифровой КМОП микросхеме.

К таким генераторам относят устройства, вырабатывающие синхронно изменяющиеся во времени сигналы разной формы. Устройство вырабатывает сигналы прямоугольной формы, треугольной формы и синусоидальный сигнал.

В зависимости от емкости конденсатора С3 частоту генерируемых колебаний можно изменить в пределах от 35 до 3500 Гц.

Основу генератора составляет компаратор на элементах D1.1 и D1.2. С выхода компаратора сигнал поступает на интегратор (С3, R6, D1.3).

Элемент D1.4 используют как нелинейный усилитель. Регулируя уровень входного напряжения резистором R7 на входе элемента D1.4, добиваются получения на его выходе синусоидальных колебаний.

Потенциометр R1 служит для получения симметричных колебаний, частоту импульсов меняют резистором R6.

Источник

Инвертор с чистым синусом за 15 минут или «силовая электроника — каждому»

Что такое силовая электроника? Без сомнения — это целый мир! Современный и полный комфорта. Многие представляют себе силовую электронику как что-то «магическое» и далекое, но посмотрите вокруг — почти все, что нас окружает содержит в себе силовой преобразователь: блок питания для ноутбука, светодиодная лампа, UPS, различные регуляторы, стабилизаторы напряжения, частотники (ПЧ) в вентиляции или лифте и многое другое. Большинство из этого оборудования делает нашу жизнь комфортной и безопасной.

Разработка силовой электроники по ряду причин является одной из сложнейших областей электроники — цена ошибки тут очень высока, при этом разработка силовых преобразователей всегда привлекала любителей, DIYщиков и не только. Наверняка вам хотелось собрать мощный блок питания для какого-то своего проекта? Или может быть online UPS на пару кВт и не разориться? А может частотник в мастерскую?

Сегодня я расскажу о своем небольшом открытом проекте, а точнее о его части, который позволит шагнуть в мир разработки силовой электроники любому желающему и при этом остаться в живых. В качестве демонстрации возможностей я покажу как за 15 минут собрать инвертор напряжения из 12В DC в 230В AC с синусом на выходе. Заинтриговал? Поехали!

Причины появления проекта

В последние пару лет разработка силовых преобразователей составляет около 90% моих заказов, основные трудозатраты уходят в основном на разработку ПО и макетирование, проектирование схемотехники + финальная трассировка платы от общих затрат составляет обычно не более 10-15%. Тут приходит понимание, что процесс макетирования, в который входит разработка ПО, необходимо как-то сократить и оптимизировать.

Выхода как всегда есть минимум два: купить готовую отладку, например, у Texas Instrumets или Infineon, но они обычно заточены под конкретную задачу и стоят от 500 до 5000$, при этом нет гарантии, что будет похожий заказ и данное вложение с высокой вероятностью просто не окупится.

Второй вариант — делать самому, но делать основательно это почти тоже самое, что запустить «+1 ревизию железа», что выльется в дополнительные траты для заказчика. Если делать не основательно, то как обычно все будет на соплях и где-нибудь что-то отвалится и пока макет, комплектующие и сроки.

Спустя какое-то время, я обратили внимание на очевиднейшее решение. Оно настолько простое и очевидное, что долго удивлялся почему такого еще не сделал тот же TI или Infineon. Сейчас расскажу о своем «просветление».

Давайте рассмотрим несколько наиболее популярных топологий силовых преобразователей:

Теперь еще раз внимательно посмотрите. Я нарисовал специально без обвязки, только ключевые компоненты, чтобы было понятнее. Что общего в этих топологиях? Первым делом бросается в глаза то ряд общих моментов:

- Все топологии включают в себя основные компоненты — конденсаторы, транзисторы и индуктивность (дроссель или трансформатор). Это 3 кита силовой электроники;

- Транзисторы включены везде одинаково и образуют так называемый «полумост». Из него построены почти все топологии преобразователей;

- Вариант включения связки «полумост + конденсатор» не меняется на всех топологиях. Меняется тип индуктивности и варианты включения полумостов.

Из этого можно сделать вывод, что имея некий стандартный модуль в виде связки «полумост + конденсатор» можно построить любой преобразователь, добавляя лишь нужный дроссель или трансформатор. Поэтому очевидным решения для упрощения прототипирования было создание вот такого модуля:

Борьба добра со злом

К сожалению ограниченное количество часов в сутках и банальная лень диктуют свои условия. К необходимости изготовить данный модуль я пришел еще год назад, но реализация постоянно переносилась под лозунгом — «на следующих выходных точно сделаю!».

Наверно идея так бы и осталась лежать на полке, если бы не 2 события. Во-первых, ко мне пришли в один месяц 2 заказчика и каждый хотел сложный и интересный в реализации преобразователь, а главное готовы были очень хорошо заплатить. Хотя учитывая, что он из Европы, то может для них этого и дешево еще оказалось)) Оба проекта для меня были интересны, например, один из них «трехфазный стабилизатор напряжения с гальванической развязкой (sic!)», то есть 3-х фазный PFC + 3 мостовых преобразователя (phase shifted) + синхронный выпрямитель + 3-х фазный инвертор. Все это на SiC и очень компактное. В общем я взялся за 2 больших заказа, каждый из них по

800 человеко-часов и срок 6 месяцев. В итоге меня «заставили» искать пути оптимизации.

Во-вторых, мне неожиданно написали ребята из компании PCBway, многие наверняка у них платы заказывали, и предложили по сотрудничать. Они очень активно поддерживают открытые железячные проекты, то есть ту самую инициативу CERN — Open Source Hardware. Сотрудничество простое, понятное для обеих сторон — они снабжают меня бесплатно платами для моих проектов, а я их открываю, ну и выкладываю на их сайте, в других местах уже по желанию. Для меня это стало дополнительной мотивацией, а главное совесть моя чиста, т.к. я уже несколько лет заказываю у них платы и на прототипы, и для серийного производства при этом рассказываю о них знакомым и партнерам. Теперь мне за это еще и плюшка в виде бесплатных плат для мелких проектов, можно чаще писать на хабр))

И тут лед тронулся, было решено создать не просто описанный ранее модуль, а целый комплект разработчика силовой электроники и сделать его открытым и доступным каждому.

Структура проекта

В начале статьи я упомянул, что расскажу сегодня лишь про одну часть — это силовой модуль полумоста. Он один уже позволяет создать преобразователь, просто прикрутив управляющую схему, например, отладку STM32-Discovery, Arduino, TMS320, TL494 или чем вы там владеете. Привязка к какой либо платформе или МК нет вообще.

Только это не весь проект, а часть)) Из чего состоит готовый силовой преобразователь? В первую очередь силовая часть, чтобы она заработала нужен некий модуль управления, чтобы понять что происходит нужна индикация, а чтобы понять что происходит с безопасного расстояния еще и интерфейс, например, Modbus RTU или CAN.

В итоге общая структура проекта выглядит так:

Вероятно в будущем еще напишу программку для расчета трансформаторов и дросселей, как обычных, так и планарных. Пока что так. Разные части диаграммы в черновом варианте уже реализована и обкатаны в двух проектах, после небольших доработок по ним так же будут написаны статьи и доступны исходники.

Силовой модуль полумоста

Теперь пришло время подробнее посмотреть на сегодняшнего героя. Модуль универсален и позволяет работать с транзисторами Mosfet и IGBT, как низковольтными, так и высоковольтными ключами до 1200В.

Особенности модуля:

- Гальваническая развязка управляющей (цифровой) стороны от силовой. Напряжение пробоя изоляции 3 кВ;

- Верхний и нижний ключ независимы, каждый имеет свой гальванически развязанный драйвер и гальванически развязанный dc/dc;

- Применен современный драйвер от компании Infineon — 1EDC60I12AHXUMA1. Импульсный ток открытия/закрытия — 6А/10А. Максимальная частота — 1 МГц (проверено до 1.5 МГц стабильно);

- Аппаратная защита по току: шунт + ОУ + компаратор + оптрон;

- Максимальный ток — 20А. Ограничен не ключами, а размером радиатора и толщиной медных полигонов.

В статье фигурирует 1-я ревизия модуля, она полностью рабочая, но будет 2-я ревизия, в которой устранятся чисто конструктивные недочеты и поменяются разъемы на более удобные. После завершения создания документации, закинул gerber в PCBway и мне через 6 дней в дверь постучался курьер и вручил вот такую прелесть:

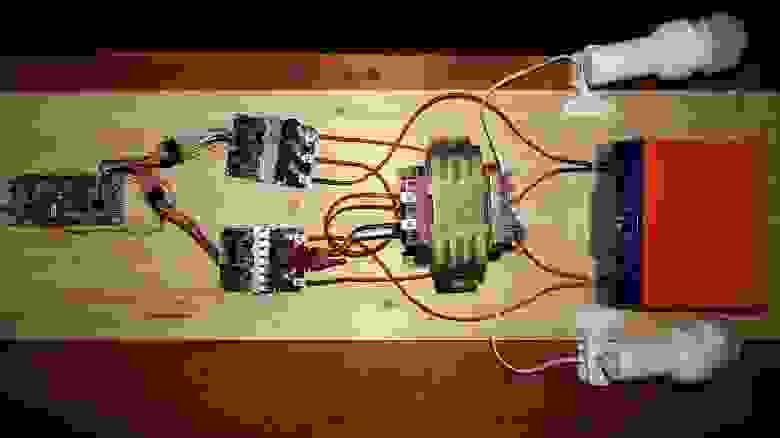

Еще через неделю наконец-то привезли на собаках комплектующие из одного прекрасного отечественного магазина. В итоге все было смонтировано:

Перед тем, как двигаться дальше, давайте посмотрим на принципиальную схему модуля. Скачать ее можно тут — PDF.

Тут ничего сложного или магического нет. Обычный полумост: 2 ключа внизу, 2 вверху, можете паять по одному. Драйвер как выше писал из семейства 1ED, очень злой и бессмертный. Везде по питанию есть индикация, включая +12В на выходе dc/dc. Защита реализована на логическом элементе AND, в случае превышения тока компаратор выдаст +3.3В, они засветят оптрон и он притянет один из входов AND к земле, что означает установление лог.0 и ШИМ-сигнал с драйверов пропадет. AND с 3-мя входами использован специально, в следующей ревизии планирую сделать еще и защиту от перегрева радиатором и завести сигнал ошибки туда же. Все исходники будут в конце статьи.

Собираем макет инвертора

Долго думал на чем бы продемонстрировать работу модуля, чтобы и не сильно скучно, и полезно, и не сильно сложно, чтобы повторить мог любой. Поэтому остановился на инверторе напряжения, такие используют для работы с солнечными панелями, если что-то бахнет по низковольтной стороне — не страшно, а по высоковольтной — просто когда включите не суйте туда руки.

Сам инвертор до безобразия простой, кстати, МАП Энергия клепают именно такие, вот вам пример даже коммерческой реализации сей идеи. Работа инвертора заключается в том, чтобы сформировать из постоянного напряжения 12В переменное синусоидальной формы с частотой 50 Гц, ведь именно с таким привык работать обычный трансформатор на 50 Гц. Я использую какой-то советский, вроде ОСМ, 220В обмотка заводская и используется как вторичка, а первичная

8В намотана медной шиной. Выглядит это так:

И это чудовище всего на 400 Вт! Вес трансформатора около 5-7 кг по ощущениям, если уронить на ногу, то в армию точно не возьмут. Собственно в этом и заключается минус инверторов с «железными» трансформаторами, они огромные и тяжелые. Плюс их в том, что данные инверторы оооочень простые, не требует никакого опыта для создания и конечно же дешевые.

Теперь давайте соединим модули и трансформатор. На самом деле модуль для разработчика должен представляться просто как «черный ящик» у которого есть вход 2-х ШИМов и 3 силовых вывода: VCC, GND и собственно выход полумоста.

Теперь из этих «черных ящиков» давайте изобразим наш инвертор:

Ага, понадобилось всего 3 внешних элемента: трансформатор + LC фильтр. Для последнего дроссель я изготовил просто намотав провод от модуля до трансформатора на кольцо из материала Kool Mu размер R32 с проницаемость 60, индуктивность около 10 мкГн. Конечно же дроссель надо бы рассчитать, но нам же надо за 15 минут)) Вообще если будете гонять что-то подобное на 400 Вт, то нужно кольцо размером R46 (это внешний диаметр). Емкость — 1-10 мкФ пленка, этого достаточно. На самом деле в качестве экономии можно конденсатор не ставить, ибо емкость обмотки трансформатора здоровая… в общем у китайцев и МАПа именно так и сделали)) Дроссель выглядит вот так:

Остается накинуть тестовую нагрузку на выход, у меня это пара светодиодных лампочек на 20 Вт (ничего другого наглядного не оказалось под рукой), сами они кушают 24Вт, КПД однако. Так же ток холостого хода трансформатора около 1А. С АКБ будет кушать около 5А. В итоге имеем такой стенд:

Так же в макете используется АКБ Delta HR12-17 соответственно на 12В и емкостью 17 А*ч. Управлять преобразователем будем с отладочной платы STM32F469-Discovery.

Изначально для управления предполагалось использовать мою STM32VL-Disco, полученную на выставке еще в 2010-м, но так случилось, что именно на этом макете ей суждено было умереть уже когда весь код написан и макет запущен. Забыл про щупы осциллографа и объединил 2 земли, аминь. В итоге все было переписано на STM32F469NIH6, именно эта отладка имелась под рукой, поэтому будет 2 проекта: для F100 и для F469, оба проверены. Проект собран для TrueSTUDIO, версия эклипса от ST.

Вообще в своей другой статье ооочень подробно и наглядно рассказал как формировать синусоидальный сигнал, как писать код и прочее прочее. Прочитать можно — тут.

Прочитали? Хотите собрать? Держите проект:

- Проект для F469

- Проект для F100

Запускаем код, вооружаемся осциллографом и идем далее. Первым делом проверяем наличие сигналом на входе драйверов, должно быть вот так:

Стоит обратить внимание, что я на один полумост (модуль) подаю 2 сигнала, рисующих синус, а на другой 2 сигнала задающие 50 Гц. При чем одна диагональ «красный+желтый», а другая «синий+зеленый». В статье, что дал выше про это подробно написано, если вдруг не поняли. Теперь как подали сигналы, накидываем на оба полумоста +12В и GND от лабораторного блока питания. Сразу АКБ не советую, если где-то ошиблись, то может сгореть что-то. Защита на плате спасает от превышения тока, но не от явных косяков, когда плюс и минус перепутали, а вот лабораторник спасает. 12В и 1А для тестов хватит. Берем щуп осциллографа, его земляной провод на выход первого полумоста, а сам щуп на выход другого полумоста и должна быть такая картинка:

Где синус спросите вы? Дело в том, что сопротивление входа осциллографа большое и он не представляет из себя нагрузку, поэтому ток не протекает и синусу взяться не откуда. Добавим нагрузку, я смастерил из резисторов 10 Ом нагрузку 90 Ом просто включив последовательно 9 штук. Цепляем нагрузку к выходам полумостов и видим такую картину:

У вас так же? Значит пришла пора подключать дроссель, трансформатор, нагрузку и пробовать запускать. Achtung! Нельзя включать данный макет без нагрузки, ибо на холостом ходе на выходе может быть до 350. 380В. Чтобы такого не было нужна нагрузка или ОС. Последней у нас не будет, это тема отдельной статьи, можете в качестве факультатива прикрутить П-регулятор простейший, шаблон проекта у вас уже есть.

Включение

После включения получаем на выходе около 230В, выход конечно не стабилизированный и будет плавать 230В +-30В, для тестов пойдет, в другой статье доработаем макет как решусь рассказать про П и ПИ-регуляторы и их реализацию.

Теперь можно насладиться результатом работы, а при необходимости упихать все в коробку и даже применить в хозяйстве или на даче для обеспечения себя светом и прочими прелестями.

Вы наверняка заметили задержку между «щелчком», то есть подачей питания на Discovery и включением ламп — это время, которое МК потратил на инициализацию. Эту задержку можно уменьшить, если писать в регистр разом одну цифру, а не дробить запись регистра на кучу строк. Я раздробил исключительно для наглядности. Хотя и это не страшно, с кодом на HAL задержка в 3 раза дольше и народ как-то живет с ним))

Пока не забыл, исходники проекта:

Осталось посмотреть как там с температурами на плате, нет ли каких-то особо горячих мест. 5-6А это конечно мало, но если сквозной ток идет или еще какая серьезная ошибка, то этого хватит, чтобы превратить плату в чайник:

Как видите самым горячим элементом является dc/dc модуль для гальванической развязки, это который на 2 Вт, он нагревается аж до 34 градусов, ну еще и шунт. Сами же транзисторы и радиатор имеют температуру окружающей среды после 30 минут работы преобразователя))

Благодарности и планы

В ближайшее время я планирую написать про DSP board и по управлять уже не с отладки discovery, а уже со «специализированного» модуля. Платы 2-й ревизии на него уже пришли от тех же PCBway, жду компоненты и сразу писать.

Надеюсь статья и сама идея вам понравились. В дальнейшем на этих же модулях покажу как собрать частотник, mppt контроллер, а может и еще чего интересного. Если у вас есть вопросы, то не стесняйтесь их задавать в комментариях или в личку, если у вас вдруг нет полноценного аккаунта, постараюсь ответить на все вопросы.

Теперь немного благодарностей компании PCBway, на самом деле очень хорошо, что они поддерживают open source движуху. Может скоро железячники даже догонять софтописателей по количеству и качеству открытых проектов.

Источник