- Как сделать геотермальное отопление дома своими руками

- Применение оборудования

- Эксплуатация системы

- Монтаж теплообменника

- Бурение скважин

- Энергия воды

- Проведение расчетов

- Использование теплового насоса

- Горизонтальный геотермальный коллектор. Снимаем с грунта бесплатное тепло.

- 1 . Откуда в земле берется тепло для отопления дома?

- 2 . Сколько тепла можно «снять» с метра коллектора?

- 3 . На каком участке можно установить горизонтальный геотермальный коллектор?

- 4 . Требуется ли разрешение на устройство коллектора неглубокой закладки?

- 5 . Как рассчитывается длина коллектора?

- 6 . Какие трубы используют для горизонтальных коллекторов?

- 7 . Как лучше укладывать трубы?

- 8 . Как сократить затраты на теплосборный коллектор?

- Грунтовый теплообменник для вентиляции своими руками

- Выбираете энергоэффективные решения?

- Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

- Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

- Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

- Принцип работы грунтового воздушного теплообменника

- Основные типы грунтовых воздушных теплообменников

Как сделать геотермальное отопление дома своими руками

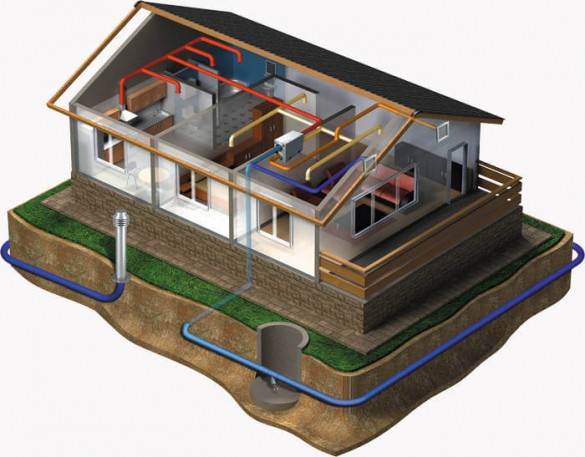

Прогрессивный способ геотермального отопления дома использует принцип работы, заключающийся в применении тепла земли для обогрева помещения. Так как традиционное топливо относится к исчерпаемым природным ресурсам, то стоит побеспокоиться заранее о переходе на новейшие неисчерпаемые источники энергии.

Лидерами в производстве и эксплуатации систем геотермального обогрева домов являются страны Скандинавии. Они популяризируют это вариант установок и предлагают его в регионы, имеющие широкий потенциал его использования.

Применение оборудования

Неверно считать, что отопление от земли можно использовать только там, где присутствуют горячие водные источники, есть теплые гейзеры и прочие природные подземные отопительные источники. Новейшие технологии позволяют успешно эксплуатировать геотермальное отопление дома и в умеренных широтах.

На сегодня в нашей стране этот вид обогрева пока еще относится к альтернативным способам получения тепла. Однако, в большинстве случаев он является практически идеальным для дачных или загородных домов. Установленное геотермальное отопление дома своими руками способно работать в двух режимах:

- обогрев в зимнее время;

- охлаждение во время жарко погоды.

Таким образом формируется наиболее благоприятная атмосфера в помещении.

ВИДЕО: Как работает геотермальное отопление

Эксплуатация системы

В доме необходимо установит тепловой насос. Он будет отбирать энергию от грунта или грунтовых вод, отдавая ее циркулирующему в доме по трубам теплоносителю. Этот принцип работы был выявлен еще в 19 веке французским физиком Сади Карно.

Составными элементами базового узла являются:

- компрессор;

- испаритель;

- конденсатор;

- дроссельный клапан.

Компрессор занимается «сжатием» тепла и перемещением его к потребителям. Сам прибор нуждается во внешнем источнике электропитания.

Работа теплового насоса проводится по следующему алгоритму:

- Коллектор-теплозаборник должен содержать внутри жидкость, имеющую низкую температуру замерзания. Часто при изготовлении геотермального отопления своими руками внутрь заливают воду с повышенным содержанием солей, разбавленный водой спирт, гликолевые смеси.

- В модуле испарителя тепло отдается хладагенту, имеющему невысокую температуру кипения, в это время он закипает и переходит в парообразное состояние.

- Установленный в цепи компрессор способствует повышению давления пара, из этого следует повышение температуры вещества до 78-80 0 С.

- Попадая в конденсатор вещество-хладагент переходит в жидкую фазу, одновременно с этим выделяется энергия для контура отопления.

- Возврат образовавшейся жидкости в компрессор осуществляется сквозь дроссельный клапан.

Так как тепловой насос для отопления дома работает по принципу рефрижератора, то его часто называют «холодильником наоборот». Во многих случаях энергия из земли применяется для монтажа теплых полов.

Правильно проведенные расчеты и грамотно выполненный монтаж теплообменника способны обеспечить отдачу от одного потребленного насосом киловатта пятикратное увеличение мощности на выходе.

ВИДЕО: Как работает геотермальный тепловой насос

Монтаж теплообменника

Актуальными типами установки являются такие варианты:

- вертикальный, когда нужно бурить несколько скважин;

- горизонтальный, где выкапывают траншеи ниже глубины промерзания;

- подводный, когда укладка проводится по дну ближайшего водоема.

Бурение скважин

Для эффективного использования тепловой энергии земли, если участок возле строения небольшой, необходимо бурить глубинные скважины. В глубине земли на нескольких метрах сохраняется стабильная положительная температура. Применение таких геотермальных скважин обеспечивает теплом контур теплообменника. Далее это тепло передается второму внутреннему контуру, расположенному в помещении.

Часто бурение нескольких скважин обходится даже ниже, чем проведение укладки по дну водоема. Благодаря этому процесс становится доступным для большего количества желающих.

Процесс проводится малогабаритной буровой установкой и небольшим количеством вспомогательной техники. Это практически не затрагивает окружающую территорию. Обустройство скважины допускается даже в воде, но она не должна быть ближе, чем на 2-3 м от жилого строения.

Максимальная используемая глубина составляет до 200 м, но часто эффективность появляется с уровня в 50 м. На следующем этапе выполняется обустройство скважины. Внутрь полости ставится трубка из пластика, диаметром от 40 мм. В нее пропускают от одной до четырех петель коллектора.

Полость между грунтом и наружной стенкой трубки необходимо заполнить теплопроводным материалом. Выполняется проводка теплотрассы с подключением к тепловому насосу.

Энергия воды

Этот вариант по стоимости – самый рациональный, поскольку не требует подготовки траншей, котлована и прочих земельных работ. Но такой способен доступен далеко не для каждого – минимальный объем водоема, достаточный для отопление дома 100 кв.м. должен быть не менее 200 куб.м и располагаться не далее, чем 100 метров от домостроения.

В водоемы трубы прокладываются по дну, чтобы не допустить их промерзания в пик морозов.

Проведение расчетов

Чтобы выполнить расчет системы, необходимо учитывать базовые параметры:

- на глубине, превышающей в средней полосе России 15-20 м, температура выдерживается на уровне +8-+10 0 С;

- для вертикальных конструкций принято брать в расчетах получаемое значение мощности в 50 Вт на 1 м высоты, а более точные значения зависят от степени влажности породы, присутствия грунтовых вод и пр.;

- сухая порода дает 20-25 Вт/м;

- увлажненная глина либо песчаник 45-55 Вт/м;

- твердые гранитные породы обеспечат до 85 Вт/м;

- наличие грунтовой воды дает до 110 Вт/м.

Использование теплового насоса

Долговечность системы зависит от характеристик и условий, в которых работает тепловой насос. В геотермальных установках он способен работать примерно 1800 часов в год. Это является средним значением для широт без термальных подземных источников.

Принцип работы теплового насоса

Принцип работы системы термального отопления идентичен и никак не связан со страной производителя или брендом. Геотермальные насосы могут различаться по дизайну исполнения, размеру, внешнему виду, но коэффициент производства тепла всегда будет одинаков у насосов разных фирм и разных стран. Связано это именно с особенностью переработки природной энергии в тепловую.

Нельзя допускать слишком большую выработку насоса, так как этот процесс способен привести к значительному понижению температуры грунта вокруг скважины, а иногда доходит до ее промерзания.

Последствия таких просчетов в итоге приводят к пагубным последствиям – грунт проседает неравномерно, в каких-то местах уходит очень глубоко, в результате чего повреждаются защитные пластиковые трубы. Если дом располагается рядом, то может произойти деформация фундамента или стен за счет геологических изменений.

Периодически необходимо принимать меры по «регенерации» грунта, для чего в теплообменник поставляют дополнительную тепловую энергию. Это может быть энергия солнечного коллектора либо подогрев зонда, когда используется тепловой насос в режиме охлаждения помещений.

В заключение необходимо отметить, что геотермальная установка пока доступна не всем. В некоторых случаях срок окупаемости может продлиться более 10 лет, но в конечно итоге именно такие способы обогрева дома в скором будущем станут не просто альтернативными, но единственно возможными.

ВИДЕО: Геотермальные тепловые насосы

Источник

Горизонтальный геотермальный коллектор. Снимаем с грунта бесплатное тепло.

Чем дальше, тем больше домовладельцев отапливают дома тепловыми насосами. Многие из них в качестве низкопотенциального источника тепла выбирают горизонтальные геотермальные коллекторы. Рассказываем, как сделать такой коллектор своими или чужими руками, как «снять» из земных недр побольше тепла и какие новинки появились в этой сфере в последние годы.

1 . Откуда в земле берется тепло для отопления дома?

На глубине до 15 метров грунт нагревается тепловой энергией солнца и дождя, верхние слои почвы ниже промерзания грунта – это, в сущности, аккумуляторы солнечной энергии, в которых круглый год сохраняется плюсовая температура. Дальше, как выяснили ученые, через каждые 100 метров вглубь температура планеты поднимается на 3°С. В отличие от солнечной энергии, или энергии ветра геотермальная энергия не зависит от погоды, от времени года и других факторов, это стабильный и неисчерпаемый вид энергии, поэтому ученые уделяют ему так много внимания.

2 . Сколько тепла можно «снять» с метра коллектора?

Это зависит от многих факторов: типа грунта, его влажности, не затенена ли площадка, на которой расположен теплообменник и пр. При расчетах коллектора специалисты исходят из того, что каждый его метр обеспечивает:

- сухой песчаный или каменистый грунт – 10 Вт;

- сухой глинистый грунт – 20 Вт;

- влажный глинистый грунт – 25 Вт;

- очень влажный глинистый грунт – 35 Вт.

В среднем это значение составляет 20 Вт/м. Наибольшие запасы энергии – в грунтах с близким УГВ.

3 . На каком участке можно установить горизонтальный геотермальный коллектор?

Горизонтальным коллекторам нужны большие площади, это их главный недостаток. Для дома площадью до 100 кв. м. придется котлован или сеть траншей площадью в 2-3 сотки. Площадь над коллектором нельзя застраивать и высаживать на ней деревья и кустарники с глубокой корневой системой, но можно «травку и цветочки». Имеет значение и уже имеющиеся растительность и постройки на участке. От площадки, где будет коллектор, должна быть минимум двухметровая дистанция до теневой зоны от деревьев и построек. Также рекомендуются выдерживать расстояния:

- 1,5 м от электросетей и газопровода;

- 2 м от водопровода и канализации;

- 3 м от фундаментов, колодцев, септиков и пр.

4 . Требуется ли разрешение на устройство коллектора неглубокой закладки?

Горизонтальные коллекторы укладывают в грунт на глубину от 0,8 до 4 метров, это зависит от глубины промерзания грунта в регионе, но обычно это – 1,2 метра. Главное, чтобы устройство находилось ниже уровня промерзания грунта, там, где температура относительно стабильна круглый год. Это не больше, чем глубина подвалов и погребов, поэтому разрешения на такие устройства брать не требуется.

5 . Как рассчитывается длина коллектора?

Длина коллектора (L) рассчитывается по формуле L = Q / p, где Q требуемая тепловая мощность, а p – теплотворная способность грунта. Но эта формула корректна, только если расстояние между витками спирали (или фрагментами змейки) коллектора не менее 70 см. И если соблюдаются условия, о которых рассказано выше: площадка над коллектором не затенена, свободна от построек и на ней не растут растения с глубокой корневой системой. При расчете коллектора следует учитывать, что температура грунта после первого года эксплуатации понижается на несколько градусов.

При этом из-за большого гидравлического сопротивления не рекомендуется, чтобы общая длина контура была больше 150 метров. Если контуров будет несколько, они должны быть одинаковой длины.

6 . Какие трубы используют для горизонтальных коллекторов?

Трубы должны быть долговечными, без соединений в земле, которые могут дать течь (а если какие-то соединения есть, к ним нужно предусмотреть доступ). Для устройства горизонтального коллектора идеально подходят трубы из прочного сырья и с минимальной стенкой: ПНД 40×2 .4, ПЭ100 SDR17. В «горизонтальнике» в качестве теплоносителя применяют незамерзающую жидкость, антифриз (обычно на основе этиленгликоля). Чаще его называют рассолом.

7 . Как лучше укладывать трубы?

По геометрической конфигурации горизонтальные коллекторы разделяют на

кольцевые, спиральные, змеевиковые и улиточные. В малоэтажном домостроении трубы чаще всего укладывают «змейкой», это самый простой способ. Змейки и улитки коллекторов укладывают с шагом не менее 40 см, иначе возможно переохлаждение грунта. Длинна одной петли не должна превышать 400м, лучше разбить конструкцию на части соединять их параллельно. Если петель несколько, их соединяют или внутри здания, или с возможностью доступа за его пределами. Петли должны лежать свободно, если делаются траншеи, то их стандартная канавы 600-900 мм. Можно сделать траншеи шириной 1200 мм и укладывать в них по две трубы на расстоянии 1м друг от друга; но следующую траншею придется рыть уже через два метра. Трубы укладывают на песчаную подложку толщиной 100 мм. Загибая петли коллекторов, нужно следить, чтобы следить, чтобы трубы не ломались и не завязывались в узел. За метр до входа в здание трубы теплоизолируются. Закапывать коллектор можно только после опрессовки.

8 . Как сократить затраты на теплосборный коллектор?

Тепловой насос считается дорогим, хоть и комфортным, и современным видом отопления, а самая затратная статья в его конструкции – как раз теплосборный коллектор. Однако, если площадь участка позволяет, а водоема, в который можно опустить трубы, рядом нет, лучше выбрать именно этот вариант, как наиболее бюджетным. Участники FORUMHOUSE считают самым оптимальным вариантом геоколлектора «многоэтажник» — устройство, в котором трубы коллекторов уложены друг над другом в траншее в несколько ярусов. Этот способ позволяет снизить затраты на контур без потери надежности и эффективности.

Источник

Грунтовый теплообменник для вентиляции своими руками

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Затраты на подогрев и охлаждение воздуха в приточно-вытяжной вентиляции можно значительно уменьшить, воспользовавшись бесплатной энергией грунта. Какое-то время считалось, что для экономии тепла (и затрат на обогрев свежего воздуха) достаточно рекуператора — теплообменника, в котором поступающий холодный воздух нагревается теплым вытяжным. Но требования к энергосберегающим домам безостановочно растут, и в последнее время домовладельцы все чаще стали делать грунтовые теплообменники, которые подогревают воздух перед его поступлением в систему вентиляции. В этой статье мы расскажем, как сделать грунтовый теплообменник для вентиляции своими руками и об опыте эксплуатации этого устройства.

- Принцип работы грунтового воздушного теплообменника

- Основные типы грунтовых воздушных теплообменников

- Недостатки грунтового теплообменника

- Насколько эффективен воздушный грунтовый теплообменник

Принцип работы грунтового воздушного теплообменника

Температура грунта на глубине около двух метров всегда одинакова – примерно +10 градусов; и это значение верно для любого региона СНГ (плюс — минус два градуса). Грунтовый теплообменник позволит «забирать» эту энергию и летом охлаждать ей воздух, экономя на кондиционировании, а зимой – подогревать и беречь тепло, вырабатываемое отопительными приборами.

Воздушный теплообменник может подогревать/охлаждать воздух на 5 градусов, а может и на 20 – это зависит от разницы температур грунта и воздуха.

Поэтому круглый год использовать это устройство нельзя. Летом, в самую жару, теплообменник может снизить температуру с +30 до +20 градусов, зимой прогреть от -20 до 0 градусов. Но осенью и весной, когда грунт и воздух примерно одной температуры, устройство скорее вредит, чем помогает: например, в помещении, где было +12, благодаря работе теплообменника станет +8. Поэтому, делая грунтовый теплообменник своими руками, нужно продумать, как отключать его на время межсезонья.

Обычно грунтовый теплообменник используют вместе с рекуператором.

Основные типы грунтовых воздушных теплообменников

Грунтовые теплообменники для вентиляции делятся на три основных группы: гравийные (бесканальные), трубные (канальные) и безмембранные.

В бесканальных устройствах воздух проходит через подземный слой грунта. В трубных – через подземные трубы. Безмембранные теплообменники – это комбинация трубных и гравийных: в них на ровный слой гравия укладывается ровный слой полимерных плит.

При любой схеме основной канал подводящего типа соединяется с вентиляцией, и предусматривается механизм, позволяющий переключаться с режима использования теплообменника на режим использования прямого притока воздуха с улицы.

В частных домах обычно используют трубные теплообменники – они более эффективны. При этом способе в траншею укладывают трубопровод диаметром 200-2500 мм и длиной 15-50 метров: чем длиннее трубопровод, тем эффективнее будет его работа, но тем выше и аэродинамическое сопротивление. Изгибы и повороты в трубопроводе допускаются, они на эффективность работы не влияют.

Отлично, если участок большой, и есть возможность уложить одну трубу, но допускается и параллельная укладка труб, и веерная.

Обычно для того, чтобы устроить грунтовый теплообменник для вентиляции своими руками, берут полипропиленовые трубы. Трубы с большой поверхностью и меньшей толщиной стенок обладают лучшей теплопроводностью, поэтому выбор часто падает на гофрированный материал. Для стока конденсата, который появится летом, во время охлаждения горячего воздуха, трубы укладывают с уклоном в 2 градуса. Начало трубопровода на участке должно быть установлено выше обычного уровня снега и оснащено воздухозаборником с фильтром.

Рассмотрим такой теплообменник на примере устройства, сделанный пользователем нашего портала с ником Prayfor, который живет в Ровно, в одноэтажном доме площадью 160 квадратных метров. Конечно, это вспомогательная система отопления «для комфорта и экономии», основное отопление дома – электричество и газ.

Грунтовый теплооменник смонтирован из канализационных труб диаметром 160 метров. Общая длина 60 метров, плюс еще 12 метров под домом.

Трубы тепообменника уложены в отдельные траншеи на глубине от 1 до 2 метров, они веером сходятся в одну точку. В этой точке сделан дренаж, а от нее под домом идет одна двенадцатиметровая труба, которая ведет к рекуператору.

Для каждой трубы сделан свой воздухозаборник, они спрятаны в деревянные короба.

Источник

.jpg)

.jpg)

.png)

.png)

.jpg)

.jpg)