- Постройка глинобитного дома — возрождение старых технологий в современности

- Особенности строительного материала — глины

- Достоинства и недостатки домов из глины

- Виды кладки из глины

- Опалубка

- Блочная кладка

- Кладка из мешков

- Добавки к глине

- Требования к материалу и его заготовка

- Последовательность работ

- Подготовка площадки

- Фундамент

- Приготовление блоков

- Кладка стен

- Крыша и отделка

- Экологический и дешевый дом

Постройка глинобитного дома — возрождение старых технологий в современности

В прошлом столетии были весьма популярны здания и сооружения, выполненные из глины по глинобитной технологии. Они отличаются минимальными затратами на возведение и абсолютной экологичностью, а также имеют массу иных достоинств. Тем не менее, качественный глинобитный дом возвести непросто — нужно строго соблюдать тонкости методики. Только в этом случае жилье из глины получится прочным и долговечным.

Особенности строительного материала — глины

Ошибочно думать, что глина как строительное сырье давно не применяется современными мастерами. Действительно, темпы ее использования снизились, но в последние годы в связи с «модой» на природные материалы глину вновь стали вводить в сферу жилой застройки. Минерал обладает отличными вяжущими и консервирующими свойствами, прекрасно смешивается с разными наполнителями, после застывания становится довольно крепким и твердым, обладает высокими теплоизолирующими свойствами.

Чаще всего глину используют в качестве средства для оштукатуривания деревянных домов, но она может служить и эффективным несущим материалом для постройки экологически чистых домов. Глина подходит для возведения стен не хуже, чем бетон и кирпич, при этом найти ее можно буквально под ногами. Технология постройки глинобитных домов очень стара, ей более 10 тысяч лет, причем некоторые здания простояли уже не одно столетие.

Основное условие для надежности постройки — это обустройство прочного фундамента, ведь вес стен будет значительным. После просушки частички глины намертво сцепливаются между собой.

Достоинства и недостатки домов из глины

Основным преимуществом глинобитной технологии считается дешевизна строительных материалов. Для постройки потребуется только самое дешевое сырье, которое легко найти в карьере или даже на собственном участке. Для работы не нужны дорогостоящие инструменты и специальная техника.

Прочие достоинства домов из глины:

- возможность постройки любого здания по собственному проекту;

- легкое исправление недочетов и внесение изменений в проект прямо в ходе строительства;

- низкий риск воспламенения глины, отсутствие открытого горения даже при прямом контакте с огнем;

- полная безопасность и экологичность материалов;

- формирование особого микроклимата внутри жилья (тепло зимой, летом прохладно);

- низкая теплопроводность стен из глины, способность аккумулировать тепло;

- гигроскопичность — возможность поглощать и отдавать влагу.

Среди недостатков стоит отметить строгую сезонность постройки дома и заготовки материала. Глину придется добывать летом, причем искать следует сырье средней жирности. В противном случае дом не наберет нужной крепости. Работать можно лишь в теплую сухую погоду, а все этапы длятся довольно долго и являются трудоемкими. Лучше пригласить для постройки дома помощников — в одиночку справиться с подготовкой блоков и замесом глины будет нереально.

Еще один недостаток технологии состоит в том, что снаружи дом нужно будет тщательно защищать от влаги, ведь без отделки стены могут испортиться. Поскольку состав строительного раствора представляет собой саман (смесь глины и соломы), то им часто интересуются грызуны. Для предотвращения порчи постройки придется защищать ее нижнюю часть специальной сеткой и обрабатывать штукатуркой.

Виды кладки из глины

Дома по глинобитной технологии можно строить разными способами. Ниже описаны три основные техники.

Опалубка

Методика с применением съемной опалубки используется чаще других. Вначале готовят смесь из глины, песка, соломы, потом утрамбовывают ее в опалубку высотой менее 20 см. Для усиления адгезии каждого последующего слоя с предыдущим верхнюю часть пласта делают в форме гребня. При необходимости слои усиливают путем прокладывания стеблей камыша. Новые слои глины с соломой укладывают после первичного схватывания и подсыхания предыдущего пласта, но до момента формирования плотной корочки.

Блочная кладка

После замешивания глины формируют кирпичи, дают им полностью просохнуть. Из готового материала производят кладку наподобие кирпичной. Между рядами кирпичи промазывают глиняно-песчаной смесью. Весь раствор, который был замешан для изготовления кирпичей, используют сразу, поскольку он быстро твердеет и застывает.

Кладка из мешков

Такая технология считается наименее трудоемкой из всех имеющихся. Она предполагает возведение стен из мешков, наполненных строительным раствором на основе глины. Процесс строительства будет занимать меньше времени, а готовая конструкция получится очень прочной. Последовательность работ по «мешковой» технологии такова:

- крепкие полипропиленовые мешки заполняют строительной смесью с глиной;

- утрамбовывают мешки, чтобы они обрели близкую к прямоугольной форму;

- горловины зашивают оцинкованной проволокой;

- укладывают первый ряд мешков, еще раз уплотняют, смачивают водой;

- сверху распределяют и закрепляют скобами колючую проволоку, формируют шов из смеси песка, глины, извести и цемента;

- укладывают следующий слой мешков, повторяют аналогичные манипуляции;

- дополнительную прочность конструкции придают при помощи заточенной стальной арматуры, вбивая ее вертикально прямо сквозь мешки;

- дают раствору просохнуть и набрать прочность, потом обустраивают перекрытия и кровлю, делают бетонную стяжку на полу;

- пока у дома отсутствует крыша, закрывают его сверху полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

Добавки к глине

Основной раствор делают из соломы, глины, песка и воды, но для оптимизации его свойств приветствуется добавление различных дополнительных компонентов. Самыми популярными веществами являются следующие:

- Льняное волокно. При необходимости им можно полностью заменить солому. Волокно делает стены из глины более прочными и облегчает всю конструкцию.

- Известь. Защищает дом от гнили, плесени, предотвращает заселение насекомых.

- Цемент. Введение вещества в раствор из глины в объеме 10% от общей массы значительно упрочняет кладку.

- Пластификаторы. Делают раствор более пластичным, облегчают формирование кирпичей.

- Пеностекло. Упрочняет строительный раствор, снижает усадку.

- Вермикулит или керамзит. Применяются для еще большего снижения теплопроводности стен.

к содержанию ↑

Требования к материалу и его заготовка

Нужное количество среднежирной глины заготавливают с лета, дают ей вылежаться зимой на морозе — так прочность материала серьезно возрастет. Свежесобранную глину применять не рекомендуется. Показатель жирности глины должен приближаться к среднему уровню. Количество песка подбирают экспериментальным путем, чтобы довести жирность состава до нужных пределов.

После получения образца смеси (песок плюс глина) формируют небольшой шарик (до 5 см диаметром), дают ему полностью высохнуть и бросают вниз с высоты человеческого роста. Если масса качественная, то шарик на растрескается и не разобьется. Солому берут с августовского урожая, также дают ей отлежаться и хорошо просохнуть. Сырую солому применять для стройки нельзя — она будет гнить.

Последовательность работ

Технология строительства включает такие важные этапы, как подготовка площадок, производство саманных кирпичей и укладка стен, а также формирование крыши и отделка дома.

Подготовка площадки

Для постройки здания готовят несколько строительных площадок. Основная из них предназначена для самого дома. Она должна располагаться на сухом участке с низким уровнем воды в почве. Важно, чтобы дом стоял на солнечном месте, а рядом не было больших, раскидистых деревьев. Кроме того, подготавливают площадки для изготовления кирпичей:

- Первая площадка. Тут будет замешиваться саманный раствор. Размер участка должен составлять примерно 2,5*2,5 м, углубление — на 50 см. Дно застилают плотной пленкой или клеенкой.

- Вторая площадка. Она располагается на солнце и имеет небольшой уклон. Здесь будут сушиться готовые кирпичи.

- Третья площадка. Ее выкладывают поддонами или досками, на которых блоки будут досушиваться. Место должно быть в тени, доступное для обдувания ветром.

Фундамент

Чаще всего для домов из глины используют ленточные фундаменты. Для возведения основы дома делают разметку местности при помощи колышков и веревок. Затем копают траншею, подбирая ее ширину в зависимости от габаритов будущих стен (обычно не менее 40 см). Глубина подземной части фундамента, как правило, составляет 0,8-1 метра, но не менее точки промерзания грунта.

На дно выкопанной траншеи укладывают щебень, затем песок, хорошо трамбуют массу. Делают опалубку из деревянных плах или щитков высотой в 0,5-0,7 м, устанавливают арматуру в виде сетки с ячейками около 0,25 м. Связывают арматуру проволокой. Производят заливку фундамента бетонной смесью и утрамбовывают ее вручную или механизированным способом. Оставляют бетон для просушки на 4-6 недель.

Приготовление блоков

В котлован на подготовленной площадке укладывают песок и глину в нужном соотношении, которое определено опытным путем. Послойно пропитывают массу водой, оставляют под пленкой на 2 суток. После добавляют солому, которая была заранее смочена и промята. Готовую массу хорошо перетаптывают ногами или иными способом, а затем трамбуют в формы. Излишки убирают крепкой стальной проволокой. В блоках делают по 5 отверстий для отведения влаги.

Укладывают глиняные кирпичи на площадку под уклоном, оставляют до вечера, а затем уносят для досушивания на 6-9 дней в тень (на третью площадку). При сушке между кирпичами оставляют небольшие зазоры для вентилирования. Каждые сутки заготовки переворачивают.

Кладка стен

Высохшие кирпичи кладут рядами, закрепляя глиняно-песчаным раствором. За раз делают по 2 ряда и оставляют их немного подсохнуть. В области будущих окон и дверей располагают перемычки из дерева, чтобы их края уходили в стены на 15 см с обеих сторон. Предварительно производят тщательную гидроизоляцию древесины. С целью усиления кладки по углам ставят стебли камыша, который способен заменить арматуру.

Крыша и отделка

Перекрытия делают по мере высыхания дома. Монтируют деревянные балки с обрешеткой, сверху их обмазывают лепешками из глины и соломы, а снизу обшивают досками. Формируют двухскатную крышу, вынося ее на 0,7 м или больше, чтобы защитить здание от осадков. Материал кровли может быть любым — его вес не имеет значения. Над окнами и дверями ставят козырьки, под окнами — водоотливы.

Снаружи дом оформляют штукатуркой или плиткой. Внутренние стены штукатурят по стекловолоконной сетке, потом красят или наносят декоративные смеси. Деревянные элементы обрабатывают антипиренами, чтобы уменьшить пожарную опасность. При соблюдении технологии строительства глинобитный дом будет стоять прочно и надежно и прослужит много лет.

Источник

Экологический и дешевый дом

Предлагаю вам рассмотреть старую добрую технологию постройки домов, дом получается в результате экологически чистым.

Большинство книг о строительстве и архитектуре даже не упоминают общеизвестную, почти универсальную строительную методику строительства глиняных (глинобитных, саманных) домов. Строительство домов из глины — это наименее промышленный, наиболее безопасный и самый простой из натуральных способов строительства. Глина с древнейших времён служит строительным материалом. Ещё в Вавилоне и Древней Руси за многие тысячи лет до Рождества Христова из необожжённой глины возводились хозяйственные постройки, дома. Технология была проста: влажную глину набивали в специальные деревянные формы, а затем высушивали на солнце.

Смешивание глины с соломой, природным легким, но прочным материалом, армирует конструкцию, делает её более лёгкой, прочной и усиливает теплоизоляционные свойства стен и потолков, превращая их в своеобразные теплоаккумуляторы, которые, накапливают днём тепло, не дают жаре проникнуть в жилище, а ночью, наоборот, отдают тепло.

Итак:

Возводим фундамент, как под обычный каркасный дом и строим деревянный скелет будущего дома.

Запасемся глиной, крупным песком и соломой (крупными опилками, льном). Глину с песком теоретически можно получить на своем участке:

Понадобится около 3л чистой воды и 50 г соли. Возьмите образцы почвы, измельчите их, заполните 3л банки с водой на половину или на треть. Добавьте полную чайную ложку соли, она ускоряет вымывание глины. Потрясите банки долго и сильно. Жёстким кускам дайте полежать час-два для размягчение, затем снова потрясите.

После того как Вы перестанете трясти банку, почва размелется на мелкие частицы. Полезный песок упадёт в течение 3-5 секунд. Сделайте отметку этого уровня на банке. Далее за 10-20 минут выпадет мелкий ил и песок. Потом глина постепенно осядет, вода останется над ней. То что останется плавать — органический материал. Всё что находится ниже 10 минутной отметки выпадения в банке — ил, выше — глина. Если у Вас подходящая почва для использования, будет виден толстый слой грубого песка с несколько менее толстым слоем глины, немного ила и мелкого песка. Плопробуйте накопать побольше тестовых ям. Даже в пределах одного участка встречаются места с очень разным составом почв, также разный состав на разной глубине.

Делаем смесь: 1 часть глины+ 2 части песка + 0,6 части соломы.

Чтобы определить подходящую смесь, смешиваете глину и песок в разных пропорциях: 3:1, 2:1, 1:1, 2:3, 1:2, 1:3. После перемешивания добавляете воду, чтобы образцы слипались, когда Вы сжимаете их ладонями. Они должны быть относительно сухими. Образец не должен доматься — он не должен быть влажным или рассыпчатым. При падении с высоты в метр на мягкую землю шарик (размером со снежок) должен сохранить свою форму. Если он рассыпался — слишком много песка. Если расплющился — слишком много глины.

Смешивать раствор можно при помощи куска брезента или в специальной яме (топча смесь и приподнимая углы брезента). Если Вы пользуетесь бетономешалкой — положите в смесь песка, глины и воды пару больших камней, чтобы они крутились вместе со смесью. Камни, крутясь, будут разбивать глину и вмуровывать в неё песок. Солому можно домешать в смесь, вылив её из мешалки, ногами.

Далее с помощью переставной опалубки (на фото прислонена к цоколю) заполняем полученным раствором пространство между стойками каркаса.

Получаем в результате утепленные стены каркасного дома:

Затем набиваем по периметру обрешетку для крепления утеплителя и внешней отделки:

Делаем из соломы или тростника(очерета) маты (связываем льняной веревкой или аллюминиевой проволокой) для утепления и крепим на стены

Укрепленные соломенные маты оштукатуриваем известковой штукатуркой (известь:песок, 1:1-2) слой должен быть 25-30мм

Внутри стены штукатурим глиняной штукатуркой (глина:песок, 1:3-5).

Красим дом снаружи известковой краской — в 5—6 л воды разводят известковое тесто, добавляют туда поваренную соль, растворенную в 0,5 л воды, и все перемешивают. Затем добавляют воду до объема 10 л, т. е. до рабочей густоты. Так получают белую краску — побелку. В нее вводят пигменты (киноварь ртутная, ультрамарин, зелень свинцовая хромовая, кобальт фиолетовый, оксид хрома, умбра, сурик железный)

Устриваем глиносоломенную кровлю:

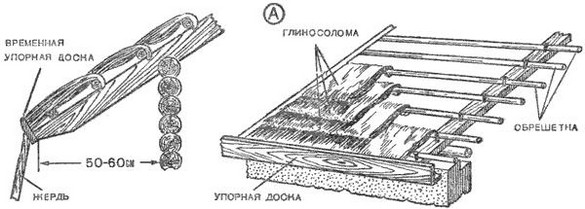

Эта кровля дешева, несложна в изготовлении, огнестойка, но тяжела, поэтому требует уклона крыши от 40 до 50°. Срок службы — 25—30 лет. Стропила под глиносоломенную кровлю делают более массивными, набивая на них обрешетку из ошкуренных прямых жердей толщиной 5—7 см. Жерди опираются на нагели из твердых пород, вставляемые в отверстия стропил (диаметр отверстий — 2 см, глубина — 6—7 см). Чтобы жерди не упали, концы их крепят гвоздями.

Для предохранения стропил от прогибания на чердаке под них ставят подпорки и снимают их только после полного высыхания кровли. Для этой же цели к нижней плоскости карниза- временно крепят упорную доску, подпираемую жердью.

Солома должна быть без травы и гнили. Глину можно применять только жирную, с содержанием песка не более 15%. Глину лучше заготовить заранее на зиму из расчета 1 м3 на 30—35 м2 кровли. Промороженная глина становится более рыхлой и легко размокает.

Из соломы вяжут не очень тугие снопики диаметром 10—20 см и длиной от 50 до 100 см, обрубая колосья.

Разрыхленную глину засыпают в творильную яму слоями 10—15 см, заливают водой (на 1 объемную часть глины берут 2 части воды) и выдерживают 5—6 или более часов. Затем ее перемешивают или толкут до получения однородной сметанообразной массы. Густоту глины определяют по поставленной в нее соломинке. Если соломинка стоит некоторое время вертикально, а приставший к ней раствор не стекает — глину можно использовать в дело. Если соломинка падает, а раствор стекает с нее — необходимо добавить глины (в слишком густую добавляют воду).

Первый ряд кровли укладывают из снопиков с ровно обрубленными комлями, которые прижимают к упорной доске. Уложив снопик на обрешетку, его развязывают и разравнивают. К первому снопику кладут другой, но так, чтобы он обязательно перекрывал край предыдущего. Уложив первый ряд снопиков, проверяют толщину слоя доской. Толщина кровли — 10. 15 см. Снопики укладывают горизонтальными рядами, начиная со свеса, с постепенным переходом к коньку. Покрывать следует одновременно два ската, причем сначала укладывают один — два ряда на одном скате, затем на другом, чтобы не перегрузить с одной стороны стропила.

Выложив три-четыре ряда, солому расчесывают металлическими граблями и заливают сверху глиняным раствором. Затем раствор пристукивают и приглаживают лопатой до тех пор, пока кровля не станет ровной. Если работа ведется с перерывами, то края уже уложенных снопиков обычно высыхают. Поэтому перед укладкой нового слоя их рекомендуется смочить глиняным раствором.

Полностью покрытые скаты расчесывают граблями, выравнивают углубления и заливают более густым глиняным раствором, прибивая и приглаживая лопатой. Если скат не сделать ровным, то в его углублениях будет задерживаться вода, которая быстро разрушит кровлю.

Дом, построенный по такой технологии обладает антисептическими, дезодорирующими, очищающими свойствами, кроме этого, стены выполненные из глины и потолки, покрытые глиной, надёжно защищают жителей такого дома от вредных излучений, шума, излишней солнечной радиации, а также являются надежным теплоизолятором, защищая как от летнего степного зноя, так и от зимних холодов.

Источник