- Как сделать глинобитную печь

- Характеристика конструкции

- Раствор: общая информация

- Начальный этап — приготовление раствора

- Проверка качества раствора методом сушки

- Глинобитная печь: технология возведения основания

- Установка опалубки

- Сборка печи

- Финальный этап — сушка и отделка конструкции

- Правила эксплуатации

- Заключение

- Глинобитные русские печи

Как сделать глинобитную печь

В селах и загородных жилищах можно увидеть печи, сделанные из глины. Раньше крестьяне вручную изготавливали упомянутые конструкции для обогрева и приготовления еды. Однако и сейчас люди возводят компактные и недорогие печи. Кроме того, соорудить их можно самостоятельно из обычных стройматериалов. В статье подробно описано, как сделать глинобитную печь своими руками.

Характеристика конструкции

Владельцы приусадебных участков и сельские жители до сих пор возводят русские глинобитные печи своими руками. Нагревательное устройство можно поставить не только на улице, но и внутри жилого помещения. Кроме того, часто такую печь используют в качестве котла для бани, а если надо украсить сад, то ее можно выполнить в декоративном стиле с рисунками, сделанными вручную. Главное достоинство конструкции — низкая себестоимость, а к остальным преимуществам относятся такие параметры:

- Небольшой размер.

- Экологичность — печь изготавливается из натуральных стройматериалов, которые не наносят вреда окружающей среде. К тому же для топки применяют безвредное сырье (дрова, торф, солома и так далее).

- Низкая стоимость — конструкцию можно сделать из материалов, которые необязательно покупать в магазине. Глина и песок — основные элементы для изготовления печи. Главное — правильно замешать раствор.

- Быстрое возведение и простота в эксплуатации. Однако перед тем как сделать глинобитную печь, необходимо внимательно изучить инструкцию.

- Практичность — конструкцию можно применять не только в качестве нагревательного оборудования, но и для приготовления пищи, сушки одежды и в качестве банного котла. Помимо того, это оригинальный декоративный элемент, которым можно украсить сад.

Но есть и недостаток: для строительства печи нужно много глины. Чтобы получить правильный раствор, надо уметь его замешивать. Именно поэтому с этого технологического процесса начинается изготовление конструкции.

Раствор: общая информация

Для создания русской глинобитной печи придется замешивать раствор вручную. Все, что требуется для выполнения этого процесса — четко следовать инструкции, с помощью которой можно получить нужную консистенцию. Если нарушить это условие, то жирность глины не будет соответствовать тем характеристикам, которые необходимы для создания конструкции. Единственное, что известно наверняка — идеальной пропорции нет, поэтому придется немного поэкспериментировать.

Для приготовления глиняного раствора потребуются такие компоненты:

Готовый раствор должен быть прочным и с минимальной усадкой. Как правило, чем больше добавить песка, тем выше будет степень усадки глиняного состава и ниже стойкость готовой печи. Поэтому надо грамотно соединить все компоненты для получения оптимальной смеси.

Специалисты рекомендуют вначале изготовить немного пробного раствора для возведения глинобитной печи. Если из полученной смеси получится надежная временная конструкция, значит, можно начинать строительство оборудования в полный размер.

Однако нужно знать: чтобы уменьшить усадку, надо добавлять как можно меньше воды.

Начальный этап — приготовление раствора

Строители рекомендуют для создания смеси использовать компоненты в соотношении 2:1, где первый показатель — содержание мелкозернистого песка, а второй — глины. Перед приготовлением раствора необходимо точно знать, сколько понадобится состава для изготовления печи. Как правило, для кладки конструкции средних размеров надо приблизительно 3,5 м 3 глиняно-песчаной смеси.

Готовить раствор нужно в специальной деревянной емкости, обитой жестью, в которой глину необходимо замочить на двое суток. По истечении этого времени в раствор надо добавить песок. Полученную смесь придется размешивать ногами до тех пор, пока не получится густая смесь без комков глины. Крупные фрагменты можно измельчить с помощью лопаты или мотыги. Если в результате в растворе остались крупные сгустки, то их придется вытащить и разломать руками.

Для приготовления раствора надо добавить количество воды, равное ¼ объема глины. Главное — использовать качественную жидкость. Это может быть речная или дождевая вода. В итоге должна получиться пластичная смесь, из которой будет возведена глинобитная печь.

Проверка качества раствора методом сушки

Этот способ — хороший вариант определения готовности смеси. Для проверки жирности раствора способом сушки надо выполнить несколько несложных действий:

- Замешать до густого состояния глину с водой, а после руками размягчить комки, если таковые имеются. Далее нужно из полученной смеси скатать небольшой шарик и положить его между двумя плоскими досками.

- Медленно сдавить комок до тех пор, пока на нем не появятся трещины.

Для определения жирности надо учитывать степень сжатия шарика и форму его разрывов. Нормальным считается тот раствор, при котором круглый комок начинает трескаться при сдавливании на 1 ⁄3 от первоначального диаметра.

Глинобитная печь: технология возведения основания

После приготовления раствора надо приступать к строительству крепкого фундамента. Для его организации необходимо выполнить такие простые технологические работы:

- Вырыть котлован, глубина которого должна составлять минимум 25 см, а его ширину сделать на 10 см больше основания.

- Залить глиняным раствором полученную выемку.

- Уложить слой камней.

- Снова заполнить котлован смесью.

Это простая техника изготовления надежного основания.

Установка опалубки

Для ее изготовления кладку необходимо поднять приблизительно на 20 см от поверхности земли. Верхний слой выкладывается густым глиняным раствором, после чего на него надо уложить гидроизоляционный материал (например, рубероид или полиэтиленовую пленку).

Финальный этап этого процесса — закрепить сверху строганные доски толщиной 25 см, которые нужно класть крест-накрест. Необходимо соорудить несколько таких слоев.

Сборка печи

Основную часть устройства можно начинать возводить, когда основание и опалубка полностью окрепнут. Сначала на фундамент нужно уложить камни, связать которые надо глиняным раствором. Рекомендуемая высота этой конструктивной части печи составляет около 20 см. Важный момент: верхние 5 см должны быть выполнены только из смеси.

Дальнейший шаг — установить на шестке внешнюю часть опалубки из досок, сбитых в прочный короб, габариты которого должны составлять 60 х 120 х 140 см. После этого надо соорудить внутреннюю сторону, оставив при этом отверстие размерами 20 х 20 см. Оно понадобится в дальнейшем для выжигания опалубки. Когда эти работы будут завершены, нужно расклинить внешние доски кольями для того, чтобы конструкция в процессе использования не деформировалась.

Пространство между палками надо заполнить глиняным раствором, однако перед этим нужно обезопасить отверстие от смеси. Для получения плотного слоя необходимо его тщательно утрамбовывать. Углы лучше укрепить арматурой, которую надо расположить на 10 см выше внутренней опалубки. Диаметр металлических прутьев должен составляет не менее 10 мм.

Подготовленная конструкция должна застыть через неделю. Этого времени хватит, чтобы в результате получилась крепкая глинобитная печь. Однако по истечении трех дней необходимо удалить внешнюю часть опалубки, а после вырезать устье конструкции такими размерами:

Потом надо снять защитную доску через полученное отверстие, которое должно быть выполнено в форме арки.

Финальный этап — сушка и отделка конструкции

Если предыдущие работы были выполнены правильно, то в конце необходимо придать печи завершенный вид. Конструкцию надо возводить только в теплую погоду, поскольку она будет долго сохнуть, если на улице низкая температура. Летом этот процесс займет неделю, но это время напрямую зависит от качества раствора и количества добавленной воды.

Однако есть некоторые хитрости, с помощью которых можно сократить срок высыхания конструкции. Для этого в печи надо разжечь слабый огонь минут на 30, но не более. Такую процедуру необходимо делать в день несколько раз. Кроме того, мастера утверждают: чем дольше сушится конструкция, тем она будет качественнее. Если надо ускорить этот процесс, то можно разжечь костер, однако лучше подождать, пока печное устройство застынет самостоятельно.

Не стоит забывать, что нужно изготовить дополнительные элементы: лопатку и заслонку. Сделать указанные аксессуары можно из дерева. Задача заслонки состоит в том, чтобы закрывать устье. Доску для лопаты рекомендуется делать толщиной 25 мм.

Чтобы сделать своими руками глинобитную печь более красивой, ее необходимо побелить. Для этих целей можно использовать обычные материалы, к примеру, мел или известь. Помимо того, на поверхности конструкции иногда рисуют узоры с помощью акварельных красок.

Правила эксплуатации

Опалубку, находящуюся внутри печи, необходимо поджечь. Если этого не сделать, то иначе ее никак не получится извлечь. Такие действия надо проводить осторожно, поскольку из-за неаккуратного обращения конструкция может потрескаться или даже обвалиться. Если все-таки появились дефектные места, то можно починить глинобитную печь. Как правило, для этого трещины надо расшить и попросту замазать раствором. Если все описанные действия сделаны правильно, значит, можно смело разжигать огонь.

Изначально конструкцию надо топить примерно 2 часа. В качестве сырья можно использовать сухие дрова. Печь от прогоревших головешек следует очищать с помощью кочерги. После устройство нужно плотно закрыть и подождать 20 минут. За это время температура внутри конструкции стабилизируется, поэтому в нее можно ставить пищу, которая равномерно прогреется со всех сторон.

Заключение

В статье был описан технологический процесс изготовления глинобитной печи. Это устройство можно сделать самостоятельно, но главное — следовать инструкции, с помощью которой возведение конструкции не займет много времени. Кроме того, понадобится минимум инструментов и материалов. Если человек обладает минимальными строительными навыками, для него изготовление печи — легкое дело.

Источник

Глинобитные русские печи

Первые конструкции русских печей были глинобитными, промятую глину иногда армировали соломенной сечкой. Процесс набивки печей глиняной массой был сложен, его доверяли только опытным мастерам, поэтому нередко горнило возводили на срубе из бревен. На опалубку набивали свод и, не вынимая ее, поднимали стены. Конструкция сохла несколько дней, а потом ее обжигали несколько недель на малом огне.

Глинобитный курной очаг устанавливался на деревянных венцах. Такие печи отапливали дома наших предков более пяти столетий.

Для глинобитной русский печи нужны следующие лесоматериалы: 12 досок 45-мм, длиной 2,5 м и шириной 22—26 см; 24 доски 25-мм, длиной 1,5 м и шириной 18—20 см и 4 бруска 50х50, длиной 2—2,5 м. Бруски можно заменить кольями или горбылями толщиной 4—5 см.

Кроме того, нужны: около 1 килограмма гвоздей 75 и 100-мм (поровну), полкилограмма печной проволоки 1,5 мм, около 3,5 кубометра глины, 1,5 кубометра горного песка, 20 кг гашеной извести или мела для затирки и окраски наружных стенок, вьюшечный прибор с дверкой или баранчик 20х20 см, задвижка 20х15 см и самоварный душник.

Если необходимо устроить плиту в шесте, то к указанному выше набору материалов следует добавить: плиту на две конфорки, топочную дверку 25х25 см, поддувальную дверку 20х10 см, духовой шкаф 40х50х50 см и водогрейную коробку на 8 литров.

Haиболее ответственной частью каждой печи является фундамент. В глинобитной печи его лучше всего делать из местного камня на глиняном растворе. Если же камня нет, то основанием печи может служить помост на деревянных стульях, врытых на глубину одного метра в сухой, твердый или песчаный грунт. Обычно под русскую печь нормального размера устраивают 12—l6 стульев толщиной 18— 22 см, на стульях укладывают прогоны из половинника (пластин) и поверх прогонов делают настил из 35-мм досок из толстых горбылей. На фундамент печи не должна опираться конструкция полов или перегородок.

Глина может быть любого цвета — серая, желтая, красная; содержание песка в ней должно быть в пределах 30—35 проц., а влажность не должна превышать 16—18 проц. Чем меньше влаги, тем лучше качество печи. Количество песка, необходимо определить, отмучиванием, a влагу определяют высушиванием куска глины на солнце или в печке, взвешивая кусок до и после высушивания. При указанной важности горсть длины должна сжиматься рукой с значительным усилием, в разрезанном комке не должно быть пустот (свищей).

Перемешивать и хранить глину следует под навесом. Смешанную глину необходимо защищать от солнечных лучей и ветрa, накрывая соломенными матами или мокрыми мешками, рогожами и т.п.

Когда выяснено, какое количество песка нужно прибавить к глине, глину расстилают на площадке; ровным слоем толщиною 12—15 см, разбивают железной лопатой и граблями все комья величиной более 2 см, насыпают ровным слоем добавляемый песок и тщательно прогарцовывают железными лопатами 3—4 раза, после чего смачивают глину из лейки небольшим количеством воды и, накрыв соломой, оставляют на 2—3 часа «провянуть».

Пока глина вылеживается, устанавливают опалубку. Заранее сколоченный из 45-мм досок два длинных и два коротких щита устанавливают между стойками (рис. 1 и 2) и слегка расклинивают, чтобы щиты в углах плотно прижимались друг к другу. Если основание печи деревянное, то настил покрывают ровным слоем глины толщиной 3—4 см, поверх которого насыпают слой песка 1,5—2 см, и на него устанавливают тонкие внутренние щиты. Между наружными и внутренними щитами вкладывают распорки шириной 20 см, по две штуки с каждой стороны, расстоянии 40—50 см от углов. Одну пару распорок делают высотой 35 см и ставят на расстоянии 50 см. Затем приготовленную глину еще раз хорошо перемешивают и укладывают в углах между щитами слоем 20—25 см. Когда слой глины хорошо выровнен, двое рабочих начинают уплотнять его легкими ударами трамбовок, стараясь распределять yдары равномерно по вceй площади, и трамбуют, постепенно усиливая удары, до тех пор, пока толщина трамбуемого слоя уменьшится вдвое. В это время трамбовки отскакивают от глины.

Когда углы утрамбованы, удаляют распорки с обеих торцевых и одной боковой стороны. В другой боковой стороне, где поставлены колодки и распорки, их оставляют и между ними вводят продольные распорки и сверху пришивают доску 6—7-мм толщины; доска должна быть обтесана, с одной широкой стороны в виде кружала так, чтобы концы были толщиной не больше 20 мм. Ширина доски должна быть 20 см, длина — 60 см. Это будет опалубка для устройства лаза в подпечье. Спереди такой проем делать нельзя, так как в шестке будет плита.

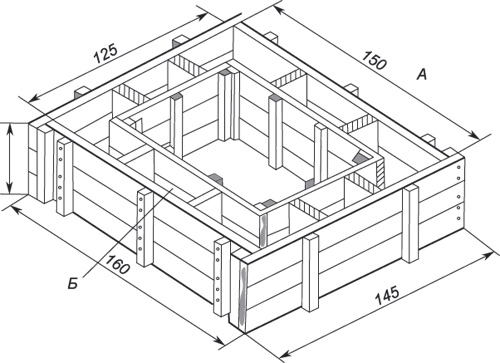

Рис. 1. Установка опалубки к началу набивки стенок предпечья. А — вставки из 25 мм досок, вынимающихся по заполнении углов глиной, Б — секция опалубки не заполняется для образования лаза в подпечье.

Рис. 2. Набивка стенок подпечья. Внутренние щиты удалены, установлена опалубка свода подпечья

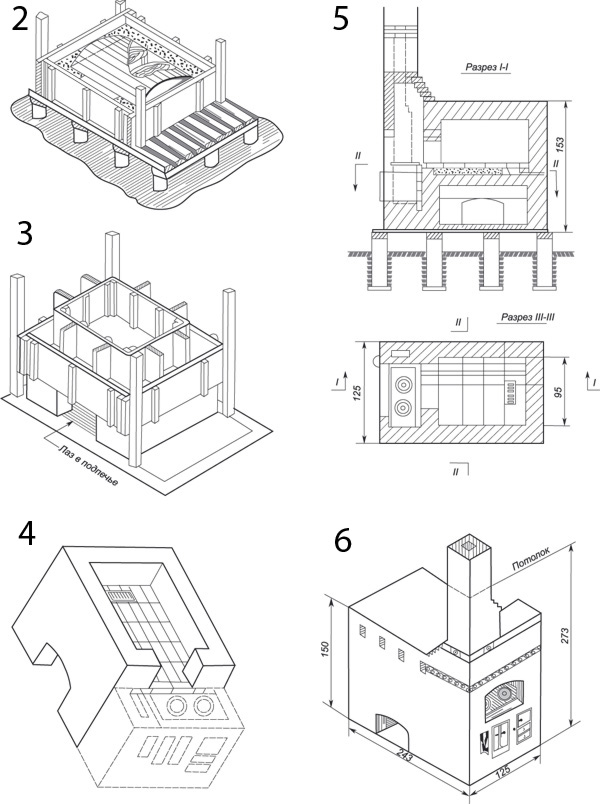

Рис. 3. Установка опалубка для набивки стенок топливника.

Рис. 4. Вид печи перед установкой опалубки для набивки свода топливника (пунктиром показан контур шестка с плитой).

Pис. 5. Разрез печи.

Рис. 6. Общий вид печи (с обеих сторон делаются по 4 печурки для увеличения теплоотдачи).

Установив опалубку проема, насыпают между затрамбованными углами глину и также ее трамбуют, а затем насыпают второй слой глины уже по всей длине стенки и так же уплотняют как и первый.

Третий слой насыпают с таким расчетом, чтобы общая высота стенок подпечья была 35—40 см и по всей длине стенки одинаковая.

Наружные щиты поднимают на 35 см, подставляя под них подставки из кольев или обрезков досок, и начинают набивать свод. Сначала насыпают глину к стенкам слоем толщиной около 40 см, и, утрамбовав его по всей длине, засыпают середину, т.е. опалубку свода, сразу на 30—35 см. Tpaмбование нужно производить от краев к середине свода равномерными ударами трамбовки последовательными рядами.

Готовый свод должен быть вверху толщиной 15—18 см, края 30—33 см. Всю поверхность свода следует тщательно выровнять под рейку и ватерпас; 2—3 дня по своду не следует ходить. Тем временем нужно наготовить 450—600 штук кирпича-сырца для устройства трубы и дымоходов, так как набивка этих мелких частей очень кропотлива и требует сложной опалубки.

Через 2—3 дня после набивки первого свода на нем осторожно устанавливают внутренние щиты, на свод насыпают слой сухого песка в 9—10 см, наружные щиты поднимают еще на 30—35 см, ставят между ними и внутренними щитами pacпорки, как и при начале (рис. 1), и набивают первый слой стенок топливника, т.е. самой печи, высотой 15—16 см, таким же порядком, как набивают стенки подпечья. В задней стенке под сводом оставляют отверстие шириной в 25 см и высотой в 15—18 см, в которое вделывается дверка или баранчик для впуска холодного воздуха в топливник через поддувальную решетку, устраиваемую в поду. Формой для этого проема может служить обрубок дерева длиной в 25 см, сечением 20х16 см. По набивке первого слоя стенок топливника внутренние щиты снова удаляют, тщательно выравнивая песок над сводом под рейку и ватерпас во вceх направлениях; затем слегка увлажняют и уплотняют слой песка и настилают под печи из жженного кирпича (рис. 3).

Зазоры между краями свода и стенками заполняют хорошо промытой глиной и вновь ycтанавливают внутренние щиты с распорками для дальнейшей набивки стенок топливника, причем в передней стенке устанавливают опалубку для устья печи (очелка), форма и размеры которого показаны на рисунке 5. Набивка стенок топливника и стенок печи ведется так же, как и подпечья, с таким же устройством опалубки. Кроме того, с обоих боков свода по желанию можно устроить по 3—4 печурки, что увеличит теплоотдачу печи. Свод по верху так же, как и свод подпечья, тщательно выравнивают, после чего смазывают за два раза раствором жирной глины с половой слоем 3—5 см. На одно ведро глины берут 3 кг половы, заваренной кипятком.

Плита в шестке устраивается из сырцового кирпича; из такого же кирпича делают и дымоход, разрезы которого показаны на рисунках 5—6. Разделки у трубы, в потолке и крыше и самую трубу выше потолка необходимо делать из обожженного кирпича.

В летнее сухое время глинобитную русскую печь можно начать слегка прогревать через 8—10 дней по окончании кладки. Предварительно все наружные стороны печи следует затереть густым глиноизвестковым раствором, а после окончательной просушки побелить известью за два раза.

На устройство такой печи расходуется 3 дня работы плотника, 6—8 дней печника и 10—12 дней подсобного рабочего. Стоимость ее в 2—2,5 paзa меньше кирпичной печи при одинаковой теплоотдаче.

Источник