- Изготовление чура Перуна из дерева

- Резьба лика (идола) из дерева своими руками.

- Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

- Как создать кумира

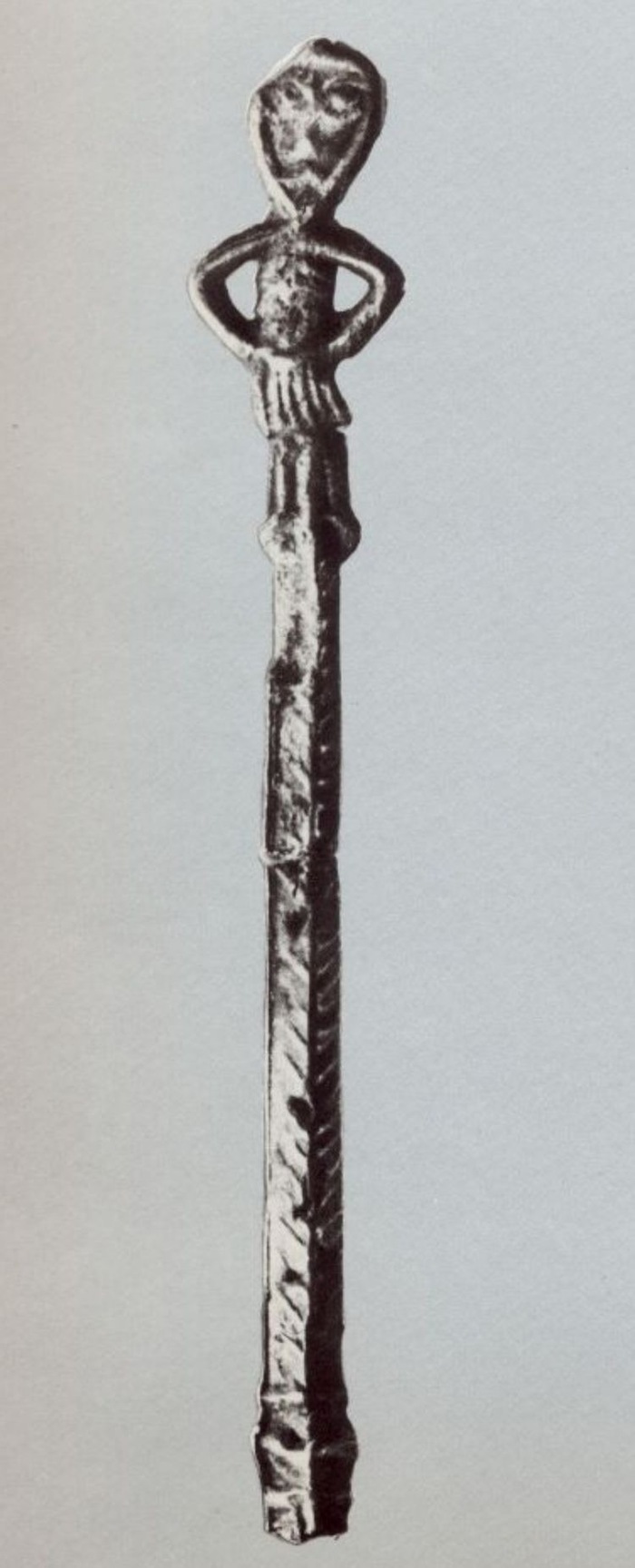

- Славянский бог ВЕЛЕС из дерева(осина), высота 9см.

- Дубликаты не найдены

- Рукодельники

- Правила сообщества

- Мои статуэтки из дерева. Резьба по дереву

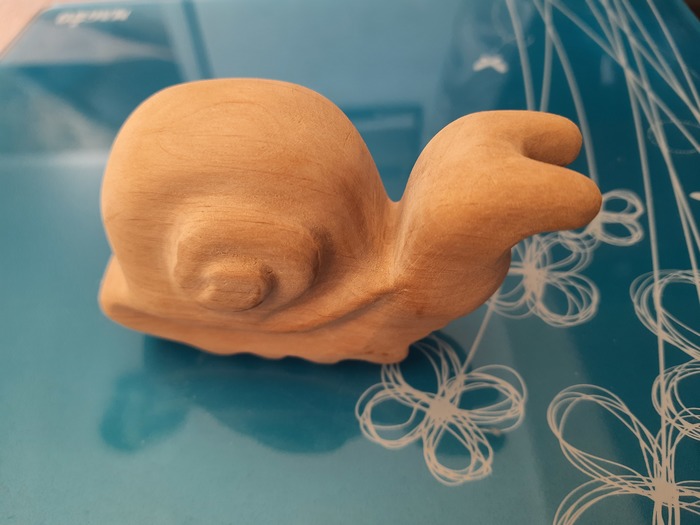

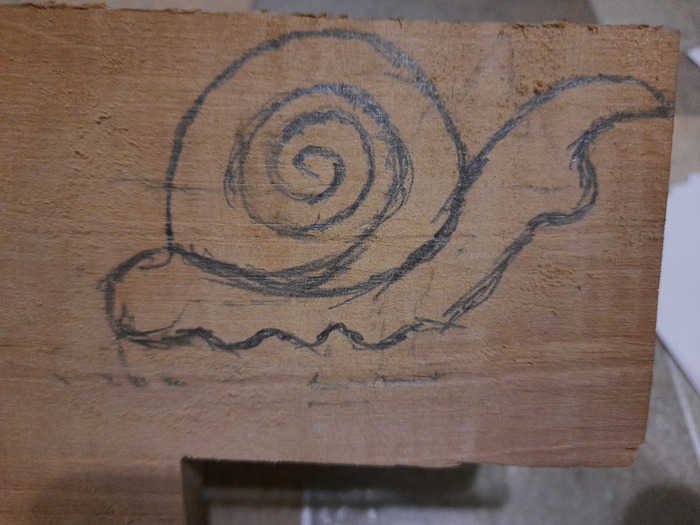

- Улитка из липы. Резьба по дереву

- Живой гриб скульптура

- Дева скульптура из дерева

- Викинг в шкуре медведя скульптура из дерева

- Резьба бензопилой. Сто первая овца

- Волшебная палочка

- ЩУКА из дерева

- Боги восточных славян – что мы сохранили?

- Велес

- СНЕГУРОЧКА

Изготовление чура Перуна из дерева

В данном мастер-классе мне хотелось бы показать, как можно самому сделать фигурку славянского бога-громовержца Перуна, он также является покровителем всех воинов. Подобная фигурка может стать отличным подарком мужчине. Итак, начинаем!

Для начала нам необходимо определиться с образом будущей фигурки. Лично я решил сделать такой образ:

Начинающим резчикам настоятельно рекомендую перед началом резьбы делать наброски на бумаге. Так проще окончательно определиться с размещением всех элементов, к тому же, по ходу резьбы можно будет регулярно «подглядывать», дабы не запутаться и нечего не испортить (дерево ошибок не прощает, срезанную часть вряд ли удастся обратно приклеить).

Набор необходимых инструментов для резьбы достаточно простой:

- нож-косяк;

- прямая стамеска;

- стамеска-уголок;

- стамеска со скошенным лезвием.

Теперь необходимо взять непосредственно то, из чего будем вырезать будущую фигурку. Для этого я взял кусок липы, размером 50х80х150 мм. Для того, чтобы меньше резать, сразу отпилил уголки в районе головы будущей фигурки:

Дальше ножом-косяком приводим заготовку вот к такому виду:

Теперь размечаем расположение рук и топор:

После разметки начинаем вырезать:

«Грубо» прорезает очертания рук и рукоять топора:

Затем стамеской со скошенным лезвием начинаем более подробно прорезать руки и топор у нашей фигурки:

Заодно проврезаем края плаща, а так же края кольчуги и рубахи:

Теперь наступает самая ответственная часть работы — вырезаем лицо. Именно от того, каким будет лицо, будет зависеть характер фигурки. Размечаем карандашом лицо:

И всё аккуратно вырезаем. Бог воинов, грозы и грома достаточно суров и это должно быть видно на фигурке:

Затем прорезаем очертания бороды, волос и верхней части плаща:

Так же следует добавить складки на плаще:

Теперь берём наждачную бумагу и сглаживаем все угловатости:

После того, как фигурка отшлифована, начинаем прорезать мелкие элементы (волосы, кольчугу и узоры на одежде):

Наша фигурка почти полностью готова. Нужно предать цвет нашему изделию. Для этого я использую морилку на водной основе цвета «клён». Данную морилку я немного разбавил водой, чтобы получить оттенок немного светлее:

Фигурка покрыта морилкой, теперь отправляем её сушиться. При комнатной температуре она будет сохнуть не так быстро, поэтому я отправил фигурку сушиться на батарею.

Через пару часов морилка полностью высохла и оттенок стал чуть тускнее:

Затем, вооружаемся мелкой наждачкой и начинаем высветлять выпуклые участки на фигурке:

Теперь настала пора финишного покрытия. Я пользуюсь вот таким вот воском. Результат меня вполне устраивает. Для нанесения воска нам потребуется зубная щётка и обычная тряпочка. Сначала зубной щёткой наносим воск на фигурку и растираем его по всей поверхности. Когда воск подсохнет, полируем готовое изделие тряпочкой:

Вот такой окончательный результат:

Несколько лет назад у меня было большое желание попробовать себя в резьбе, однако ни нормального инструмента, ни нормального материала у меня не было. Первые свои фигурки начал вырезать из обычных черенков для лопат при помощи канцелярского ножа. Со временем освоил липу, приобрёл инструменты для резьбы и вот, результат на лицо:

Не обязательно сразу иметь все необходимые инструменты и принадлежности для творчества. Важно иметь желание чему-то научиться и всё обязательно получится. В этом я убедился на собственном примере. Возможно, после моего мастер-класса кто-то тоже решит попробовать себя в резьбе. Очень надеюсь, что у вас всё получится!

Источник

Резьба лика (идола) из дерева своими руками.

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Вырезаем лик идола. Сооружаем крытый стол для обрядовой стравы.Подробнее

Мастер-класс, Вырезание чура ПерунаПодробнее

Резьба по дереву. Резная икона Богородицы Умиление. Весь процесс резьбыПодробнее

Потрясающая Резная икона своими руками. HDПодробнее

Чур ВЕЛЕСА — резьба по дереву | Chur VELESA — wood carvingПодробнее

Резьба по дереву. Чур ВелесаПодробнее

Володька ЧУРА ваяетПодробнее

Витые колонны из дерева, резьба по деревуПодробнее

Резьба по дереву ТаджикистанПодробнее

Два Велеса. Этапы резьбыПодробнее

Лучшие резцы для резьбы по дереву; От и До. своими руками. Резьба по дереву — Wood carving.Подробнее

Резная фигурка из дуба, резьба по деревуПодробнее

Перун, резьба по деревуПодробнее

Распятие для церкви. #Резьба по дереву.Подробнее

Трибог: Сварог, Перун ,Велес. (трейлер)Подробнее

Источник

Как создать кумира

Создать красивого и правильного кумира не так-то просто, как кажется на первый взгляд!

Начнём с азов. Кумир должен быть, максимум — вырезан собственноручно, минимум — человеком, который понимает родную культуру и не желает вам зла. Это важно, так как мелочей в создании кумира бога нет. Теперь о том, почему так важно создать кумира правильно. В славянском родноверии кумир служит проводником в мир Прави. Для человека это врата в мир познания и общения с Богами. Поэтому, грубо говоря, важно, чтоб абонент вас услышал и чтобы вы обращались к правильному абоненту. Для этого, в свою очередь, нужно, дабы кумир имел все присущие ему символы или, как сейчас модно говорить, чиры. Очень важна по традиции и надпись с именем бога на кумире. Так делали наши предки, и не зря! А непосредственно лик бога — дело творческое и сугубо личное для мастера. Те, кто хоть немного интересуются археологией и видели предметы старины, могут сказать, что древние кумиры не были красавцами по исполнению, да и сильно отличались друг от друга, но вот энергетика от них исходила всегда потрясающая.

Вот три составляющие, которые должны учитываться обязательно при изготовлении кумиров: ведающий мастер, имя, символ.

Далее отдельно нужно поговорить о том, что кумиров нельзя ни скипидарить, ни вощить, ни покрывать лаком. Это полностью закупоривает канал, через который происходит общение с богами. Согласитесь, это плохо.

Кроме того, сейчас на рынке полно кумиров, выполненных копировальным станком или, ещё хуже, клонированием через гипс. Поэтому обращайте внимание на то, реально ли мастер вырезает кумир, или нет? Или вы рискуете попасть на обман, просто болванку. Общайтесь с мастером, который изготовит вам кумир, дабы не попасть впросак.

Кумиров берут для 4-х вариантов, показанных наглядно здесь.

- — Для ношения в кармане. 10-12 см. Это малые кумиры.

- — Для расположения дома в кумирне или красном углу. Для этих целей подойдут кумиры высотой в 10-25 см.

- — Для дачи и частного дома. Тут кумиры от 25 до 120 см. Это уже кумиры хорошей детализации.

- — От 150 см — для капей и святилищ. Это красавцы больших размеров исключительно для серьёзных общин.

Вот что нужно знать каждому родноверу, перед тем, как вырезать или заказать у мастера!

Источник

Славянский бог ВЕЛЕС из дерева(осина), высота 9см.

Дубликаты не найдены

Рукодельники

31K постов 47.2K подписчиков

Правила сообщества

В сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.

1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.

2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.

3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).

-ссылки рекламного характера/спам;

-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;

-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.

(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).

При переходе по ссылке запрещено наличие активных (кликабельных) ссылок, ведущих на вышеперечисленное в п.3, содержание таких ключевых слов как «товар», «услуга», «купить», «продам», «в наличии», «под заказ» и т.п.

3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).

4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.

Также помечайте свою работу тегом «Рукоделие с процессом» или «Рукоделие без процесса».

5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.

Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.

6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.

За неоднократные нарушения автор получает бан.

Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.

А волка с печатью велеса сможешь? ну и ценник, если смог бы сделать =)

Так, миниатюрный макет признаю годным, приступай к изготовлению трёхметрового.

А я пошел собирать на строительство храма.

без глаза он вроде.

без глаза один из скандинавской мифологии =) а это славянаский бог, мудрости и путешественников =)

в покровительстве мудрости и путешественников. Велес ,,скотий бог,, переродившийся от более древнего покровителя всей живности. Имеет скандинавский аналог в виде Одина. В эпосе присутствует причина потери именно Велесом глаза, в счет слежки за всем скотом.

хз, про такое не слышал ,по идее аналог Одина в славянской мифологии Перун наверное, сильно не вдавался =)

ну примерно как Иисус для христиан =) только для христиан это сын бога, а для славян Велес — это Бог-предок. Думаю принцип тот же и у индусов и мусульман

Иисус не является предком для христиан.

Мои статуэтки из дерева. Резьба по дереву

Сама начала себя учить. В детстве была мечта вырезать из дерева различных животных. И вот только совсем недавно взяла небольшой деревянный брусок в руки, нож, и начала вырезать. Первая фигурка, это была такса.

Сложно было, волнительно, но безумно интересно. В процессе вырезания я кайфовала, это счастье. В такие моменты забываю об всем, некая такая медитация. Мозги освобождается от мыслей, негатива, и улетаю в небеса.

Вторая фигурка лиса из липы. Тоже неплохо получилась.

Прекрасная улитка. Было много критики, на счёт этой статуэтки. Вроде того, что улитка такой не бывает, это не настоящая. Конечно, не настоящая, но я художник, и вижу её именно такой. Для меня, она прекрасная.

Ещё несколько моих творений:

Жирафа сейчас вырезаю и параллельно дельфина.

Улитка из липы. Резьба по дереву

Здравствуйте, пикабушники. Снова рада видеть вас у себя в гостях. Я закончила вырезать из дерева улитку.

Ниже, я немного расскажу о процессе. Делала большие перерывы, бросала, и снова возвращалась. Были мысли, что у меня может не получится. Но я собралась, поверила в себя, и победила.

Первый этап не отличается от других процессов. Это конечно же, рисунок карандашом на дереве. Далее приступила к вырезке ножом, резцами, стамесками.

Придала форму своей улитке, вырезала по контуру. Самое сложное это были завивки с одной стороны. И долго думала, как создать вторую сторону. Вот такая вот у меня она вышла:

Шлифовальная очень долго, но интересно. Бормашину я так себе и не приобрела. Мне сказали, что проводить процесс шлифовки и полировки лучше вручную. Меньше пыли будет и ошибок. Пока повременю с покупкой.

После шлифовки, я пропитала свою улитку грунтовкой, чтобы защитить дерево от гнили, трещин, насекомых. После высыхания отполировала тонкой наждачкой. Затем покрыта лаком. Блестит:

Спасибо, что досмотрела до конца. До новых встреч, мне будет вас не хватать. Всем добра и позитива.

Живой гриб скульптура

Резьба по дереву,ручная работа

Покрыт морилкой и маслом

Дева скульптура из дерева

Дева скульптура из дерева

Резьба по дереву,ручная работа

Викинг в шкуре медведя скульптура из дерева

Резьба по дереву,ручная работа.

Резьба бензопилой. Сто первая овца

Резьба бензопилой. Сто первая овца.

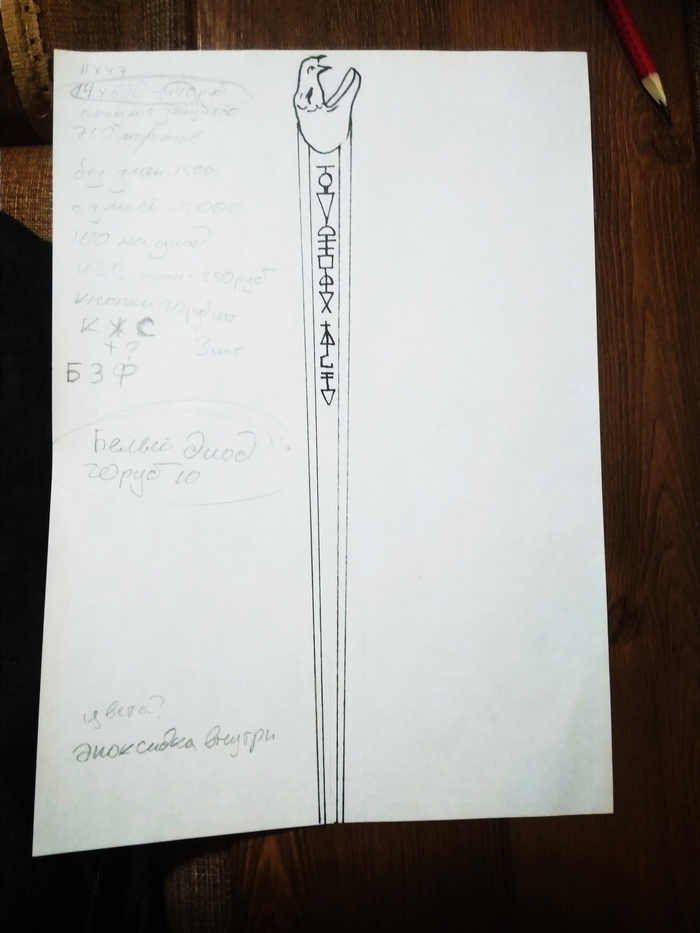

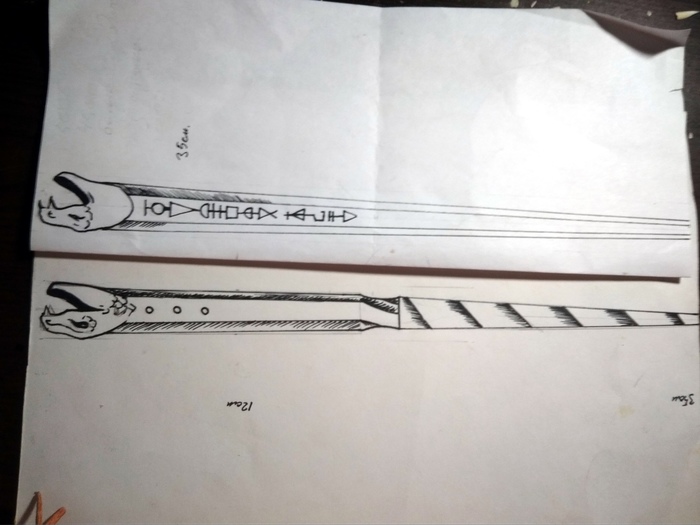

Волшебная палочка

Хочу рассказать о самых непростых палочках, которые мне приходилось делать. Палочки «рабочие» со светодиодами. Прошу прощения за качество фото процесса, снималось на тапок.

Процесс начался с долгих расспросов будущего владельца палочки. Вещи я делаю индивидуально под каждого пришедшего ко мне, и подбор нужного эскиза может занимать довольно много времени. Уже на этом этапе стало понятно, что просто не будет. в палочке должна находиться электроника: RGB светодиод, с аккумом, зарядной платой и кнопками.

Постепенно эскиз значительно усложнился, добавилась спираль по длине палочки, резной узор на рукояти.

И начинается изготовление из материала. Сначала делаю токарную закотовку, потом вырезаю шестигранник рукояти, и добавляю спирали. Головы змей пока не проработаны.

На следущем этапе происходит самое сложное — пайка и помещение электроники внутрь. Я раскалываю палочку на пополам, внутрь помещается начинка, и склеивается обратно. навыки реставрации очень пригодились, и на финальном изделии шва практически не видно. Для крепкости полученная схема заливается эпоксидной смолой. Плата с микро-USB разьемом ставится в пасть змее, шутки про покорми змейку входят в чат.

На форму наносятся контурной резьбой руны, выбранные заказчиком. Змеи пока слепы и шершавы, но уже покрываются морилкой, и руны прокрашиваются серебристым пигментом.

Добавляются глаза-стразы, змеи пропитываются льняным маслом и полируются

Внезапно, заказчик решает добавить чешую, на голову. не проблема, добавляем.

Чешуя оказывается не такой, какую хотел заказчик, поэтому в конечном варианте узор вокруг глаз станет другим.

А пока мы можем видеть, как горит светодиод. И авада и люмос работают исправно.

И наконец, финальная версия

Вся работа заняла примерно месяц, с перерывами на подумать и местами переделать. Владелец палочки остался очень доволен, а я продолжила оттачивать навыки создания волшебных палочек.

ЩУКА из дерева

Выполнена из дерева, ручная работа, длина 56 см

Боги восточных славян – что мы сохранили?

Сразу расставлю все точки. В основе этого материала нележат работы Хиневича, Трехлебова, Гаврилова, Прозорова и прочих фантастов. Именно потому, что эти уважаемые люди – фантасты, но не историки, не культурологи, не ученые, не исследователи. Все, что они сделали – это вырвали слово из контекста, поместили в новый «отсебячий» контекст и выстроили вокруг него собственную мифологическую систему, приписав ее древним славянам.

Поясню, о чем речь. Сегодня всем отлично известна хиневичская (и не только) концепция «славянского мироустройства» под названием Явь-Навь-Правь. Вроде как мир вышний (боги), срединный (люди) и нижний (преисподняя). Концепция интересная и со стороны даже может претендовать на аутентичность, потому что слова такие (явь, навь, правь) в древнерусском действительно есть. Но к мифологическим нарративам они не имеют ни малейшего отношения.

Навь в позднем славянском фольклоре – мертвец (гуглим «заложный покойник» и «дни поминования у славян»). Явь от праславянского *avь, что значит «известно», «понятно» (устойчивый оборот «мечта стала явью»). Слово правь встречается в старославянском, выступает частицей или наречением в значении «правильно». То есть ни одно из этих слов не имеет отношения к космогонической мифологии и в подобных контекстах не упоминается. В случае с навью речь идет не о каком-то мире, а о конкретном фольклорном явлении – восставшем покойнике.

Тут же вспомню «православие», которое по мнению некоторых «фантастов», образовано от словосочетания «славить правь». Все бы ничего, да только НИ В ОДНОМ из дошедших до нас источников слово «правь» не используется как существительное, а значение его в старославянском я уже привел.

Однако не поймите меня не правильно. Все эти замечательные люди, которых я упомянул выше, делают одну важную вещь – заставляют других людей гордиться своей земле и своими корнями, задумываться о чем-то большем. Например, ваш (не)покорный во время оно целый курс отучился в «духовной академии» (или как она называлась?) Хиневича, но потом Патеру Дию дали условку за экстремизм, а его «образовательное учреждение» закрыли.

И я не считаю нужным скрывать, что для меня это стало основным стимулом к самостоятельным изысканиям. При этом я отлично понимаю, что абсолютное большинство людей, которые Хиневича и иже читают/смотрят, едва ли будут что-то самостоятельно копать. У них другие приоритеты и жизненные цели. И все же – не у всех. Именно поэтому у «славянской прикладной фантастики» (или как там – неоязычество?) я все-таки вижу больше плюсов, чем минусов. Как говорится, чем бы дитя ни тешилось…

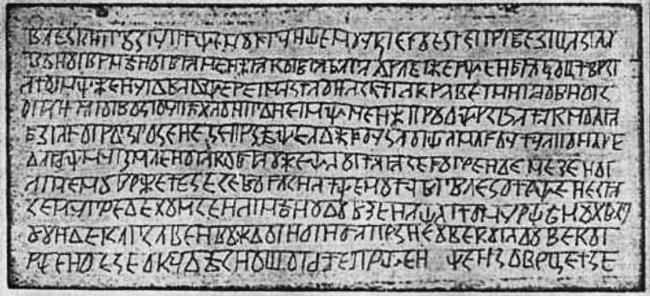

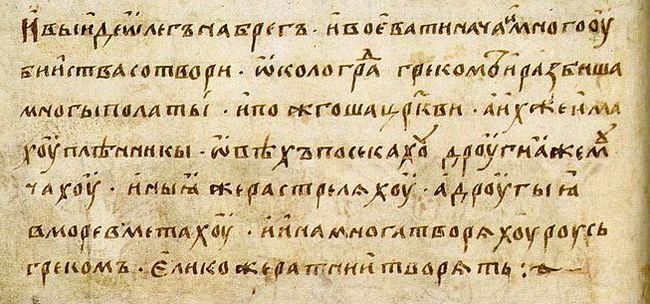

Еще не будет в этом материале «славянских рун», «велесовой книги» и прочих мистификаций. Потому что рун у славян, друзья мои, не было. То есть какое-то письмо до Кирилла, конечно, имело место. Например, Черноризец Храбр в своём «Сказании о писменех» (X век) упоминает те самые «черты и резы». Также о существовании письма у славян говорит Титмар Мерзебургский, описывая Радогощ в своей «Хронике» (тоже Xвек). То есть, бесспорно – писать умели, чтобы там Кирилл (уже другой) не пытался навешать своим прихожанам. Причем, судя по обороту «черты и резы», скорее всего, были это какие-то рубленые символы, вроде рунических. Что логично, так как рунами в свое время писали в Европе все – от Италии до Скандинавии. Да и у болгар с венграми были свои конкретно рунические алфавиты (интересующиеся гуглят «розетта из Плиски» и дальше уже сами).

Теорию «славянских рун» научно пытались разрабатывать такие граждане как Арнкель, Клювер и Ягич. Последний, будучи хорватом, оказался к вопросу ближе остальных этнически, поэтому его разработки были наиболее фундаментальными. А сохранилось от них… ничего. Потому что поиски археологических артефактов с хоть какими-то чертами или на худой конец резами, и прочие высасывания из пальца ничего не дали, вообще. Не сохранилось письмо, даже фрагментарно. Нет археологии, нет письменных и изобразительных источников. Так что всевозможным Асовым придется с этим смириться.

Как и с отсутствием некоей «велесовой книги». Потому что всю историю с полковником Изенбеком господин Миролюбов очевидно выдумал. Ведь кто книгу кроме него видел? Верно, никто. Лишь он видел и снял копии. Вспоминается Кодекс Луиджи Серафини… Хотя у Серафини по крайней мере была какая-то сверхидея в его великолепной (не отнять!) мистификации. У Миролюбова, я полагаю, кроме желаний вполне приземленных ничего не было. Тем не менее, в это тоже верят.

Как и в, например, надпись «мастерская рода» на бивнях мамонта, найденных под Юдиново. Двенадцатое тысячелетие до нашей эры, а там – современный кириллический шрифт. Я не знаю, что подвигло Чудинова написать ту статью, на которую сейчас все эти «неоязыческие общины» ссылаются, но я лично был в Юдиново. Смотрел на стоянку наших далеких предков. На бивни те смотрел. И в принципе, там действительно можно разглядеть надписи. На любом вообще языке мира. Потому что этим бивням 12к лет, на них тысячи сколов, царапин и потертостей, в переплетении которых и правда можно что угодно увидеть при должной фантазии…

Вступление получилось несколько более объемным, чем я предполагал. Но это нужно было сказать. Чтобы, во-первых, сразу отсечь тех, кто мечтает о паломничестве в Асгард Ирийский (это Хиневич так Омск называл, кто не в курсе). Во-вторых, чтобы четко обозначить авторскую позицию и исключить лишние вопросы. А теперь – к сути.

Проблема доказательного базиса

Начну с главного – конкретно восточнославянских мифологических нарративов попросту нет. Попытками отыскать их занималась масса историков (В.Н. Топоров, В.В. Иванов и тд.), но, к сожалению, ничего не сохранилось. То есть, вероятно, они были (на это намекает тот же Збрученский идол, до которого мы еще дойдем), но к настоящему моменту утеряны. Предположительно, поспособствовала христианизация, иногда (почти всегда) насильная.

По итогу, на сегодняшний день так называемая высшая мифология (божественный пантеон) известна лишь фрагментарно и зачастую – локально. Сведений о низшей мифологии(домой, русалка и тд.) значительно больше, в первую очередь потому, что многое сохранил фольклор. А фольклор достаточно объемно в XIX-XXвеках собирали многие фольклористы и этнографы – от М. И. Попова и М. Д. Чулкова до А.Б. Морозова, В.Д. Глебова и других.

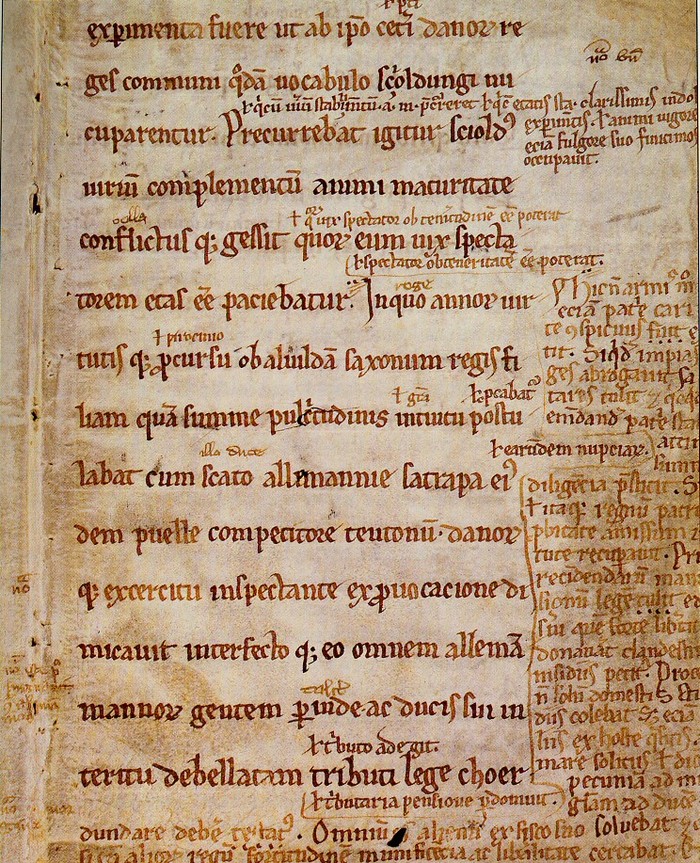

Отдельно отмечу Стефана Верковича с его многотомником «Веда Славян». Нет, к хиневичскому эпосу эти работы никакого отношения не имеют. Веркович собирал народные песни болгар-помаков в конце XIX века. Он как раз является одним из немногих этнографов, кому хоть что-то удалось собрать про Ярилу, Велеса, Мокошь и некоторых других общеславянских (по всей видимости) богов. Его труд, который я имею честь прямо сейчас держать в руках, во всех смыслах бесценен.

Ну и, конечно, сказки А.Н. Афанасьева, который тоже насобирал колоссальный пласт русского УНТ. То есть на самом деле тема в научной среде достаточно проработана. Проблема в том, что, как я уже сказал, по высшей мифологии практически ничего нет. Даже версия Б.А. Рыбакова о Роде, как о главе славянского пантеона, не то, чтобы успешно оспаривается… тут не нужно быть ученым, чтобы понять, насколько она в принципе умозрительна. Потому что Рыбаков основывается на единственной фразе из «Слова святого Григория, изобретено в толцех» (XIII-XIVвек), где сказано:

Кто беснуется, принося жертвы матери беса богине Афродите, Коруне – Коруна же является матерью антихриста – и Артемиде, рождению проклятой Диомисии из ягодицы (то есть Дионисе, рожденном, как известно, из Зевсова бедра). И недоношенный плод (почитают) и Гермафродита … Тем же богам требу кладут и творят и славяне: вилам, Мокоши-деве, Перуну, Хорсу – Роду и Рожанице…

Есть еще пара более поздних упоминаний («Устав преподобного Саввы» и рукописный комментарий к Евангелию XV века), но они столь же «информативны». То есть был ли Род богом, был ли демиургом – мы не имеем ни малейшего представления. Потому что нет у нас источников, которые бы это подтвердили. А напредполагать можно многое, и версию Рыбакова адекватно оспорили уже раз десять – начиная с известного археолога Л.Н. Клейна. Тем не менее, мы к ней еще вернемся, когда будем говорить о Роде и Рожаницах.

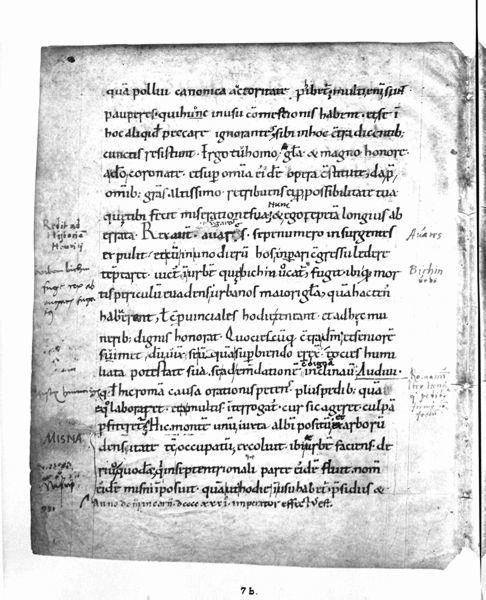

Что касается собственно исследовательского базиса по высшей мифологии восточных славян, то так как сами мифологические концепции и сюжеты не сохранены, их реконструкция возможна лишь на основании так называемых вторичных источников, в первую очередь – это хроники и анналы, записанные не славянскими авторами, а европейскими (например, Гельмольдом, Саксоном Грамматиком и тд.). Из славянских вторичных источников у нас есть корпус текстов-поучений против «славянского язычества» (Кирилл Туровский, Кирик Новгородец), летописи («Слово о полку Игореве»), а также мифологические сюжеты, которые сохранили наши соседи – балтийские, западные и южные славяне.

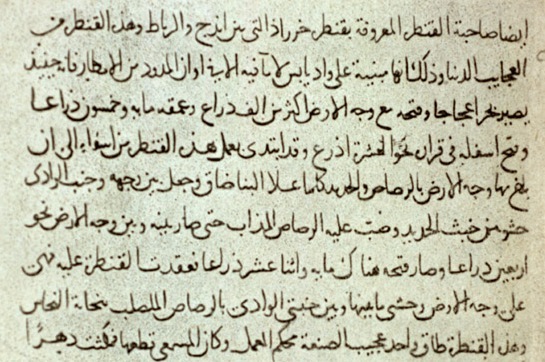

Дополнительными источниками выступают записи византийских и арабских авторов, делавших географические описания, зачастую – в форме путевых заметок, а не научного труда, как например, в случае с Ибн Русте и Ибн Фадланом (знаменитым автором «Географического словаря»). По ритуалистической части также очень мало сведений – это, например, описание балтийской Арконы, Перыни под Новгородом, уже упомянутой Радогощи, плюс отдельные находки (Збрученский идол).

Все остальное – позднее и уже по части фольклора. Это упомянутый А.Н. Афанасьев, а также В.Я. Пропп, И.П. Сахаров и другие. То есть конкретно по пантеону у нас пара десятков источников. Казалось бы, неплохо! Вот только ни один из этих источников не ставит своей целью зафиксировать какой-то мифологический сюжет или персонажа (как делал, например, Снорри Стурлусон, собирая скандинавские мифы). У того же Крилла Туровского в наставлениях лишь проскальзывает пара потенциальных имен богов. В «Слове о полку Игореве» информации больше – там упоминаются Велес, Даждьбог, Стрибог, Див, Карна и Желя.

Что важно, в «Слове» есть хоть какие-то отсылки к семантике образов. Боян, например, назван внуком Велеса, князья называются детьми Даждьбога, ветры – сыновьями Стрибога. Про Дива спорно, Хорс просто назван великим, Карна и Желя тоже лишь упомянуты. Но тут уже хотя бы можно сказать о Велесе как о возможном покровителе искусств, а о Даждьбоге как о воинском боге. По Стрибогу «Слово» – самый информативный источник, поэтому его принято считать богом ветров (возможно – неба). А так как Хорс «великий», то есть версия, что он занимал место одного из главных божеств. Плюс в «Беседе трех святителей» он наряду с Перун назван «ангелом молнии».

Помимо письменных источников и археологии подключается языкознание и сравнительное религиоведение. Например, этимология слова «перун» до сих пор не ясна, но у литовцев есть бог-громовержец Перкунас (Perkūnas), о котором они какие-то мифы все же сохранили, не в пример нам. И так как слова, судя по всему, имеют одно происхождение, то и образы теоретически отождествимы. Хотя тут можно ведь и дальше пойти? Например, у хеттов был Пирва (Pirwa), тоже связан с громом и молниями. А в индуизме – Парджа́нья (Parjánya), бог туч и дождя. На этих параллелях, само собой, построена масса лингвистических гипотез. Но – лишь гипотез, потому что первоисточников все равно нет, а насчет предположений я уже сказал. Надумать можно, что угодно.

Я привел лишь несколько примеров, но их должно быть достаточно, чтобы стало ясно – мы даже приблизительно не знаем о реальных функциях большинства восточнославянских богов. Мы даже не уверены, были ли некоторые из них богами (тот же Род). Потому что фольклор конкретно о богах ничего не сохранил, а средневековые источники дают лишь косвенные указания, из которых историки пытаются выудить хоть что-то. И это необходимо – выуживать, потому что, как известно, в споре рождается истина. Но не нужно подменять желаемое действительным – это уже невежество.

Формирование мифологической картины мира у славян

Славянская мифология, по всей видимости, начала формироваться во II-Iтысячелетии до нашей эры и связана с так называемой индоевропейской прарелигией (желающие гуглят «Керносовский идол»). Отсюда предположительно проистекают образы Перуна как бога-громовержца и главы пантеона, Велеса как бога плодородия и, возможно, покровителя искусств, Дажьбога как солярного и воинского божества, Мокоши как богини земли и судьбы. Отсюда же – мотив Мирового древа, свойственный всем европейским (и не только) культурам.

В процессе этногенеза славян, вслед за их расселением и разделением на независимые группы, некогда единая мифологическая система начала дифференцироваться, хотя и сохранила много общего. Поэтому мифологические концепции и отдельные персонажи у балтов, западных славян, балканских народов, а также польско-чешско-моравской области действительно близки, хотя и не идентичны. Позднепраславянские мифологические сюжеты эпохи раннегосударственных образований, вероятно, почти не сохранились (возможно, их наследниками являются мифы балтов и южных славян, в частности – болгар-помаков).

Позже, в период с VIпо X век, то есть вплоть до христианизации, мифология восточных славян, вероятно, существовала уже в устоявшемся виде, испытав некоторое влияние мифов финно-угорских, балтских и тюркских народов. В целом, о мифологической картине мира славян этого периода мы знаем очень мало, потому что нет письменных источников. Но есть, например, Збрученский идол, найденный в реке Збруч (село Гусятин, Украина) и датируемый Xвеком. Это каменный идол высотой 2,67 метра, ориентированный по четырем сторонам света.

На каждой грани идола высечены группы фигур, разделенные на три уровня. Предполагается, что верхний уровень – это некий мир богов, средний – земной мир, а нижний соответственно – подземный. Фигуры «верхнего мира» парные – два мужчины и две женщины. На среднем уровне тоже два мужчины и два женщины, но они меньшего размера и в отличие от верхних фигур лишены символических атрибутов. На нижнем уровне с трех сторон по одному существу, с четвертой стороны изображения нет (оно не разрушено, его там вообще не было). Существа на нижнем уровне явно поддерживают руками линию, отделяющую их от существ второго уровня. Возможно, это некие хтонические персонажи.

В «Поучении» Владимира Мономаха упоминается Ирий, как некая южная страна, в которую на зиму улетают птицы. Ирий встречается в ряде поздних фольклорных произведений – их сбором и анализом занимался Б.А. Успенский. По мнению Успенского, Ирием (или Вырием) славяне называли мир мертвых, одновременно имеющий значение «рай». То есть, вероятно, у них не было традиционного для некоторых культур деления на божественное загробное царство и демоническое (подземное). «Тот свет» был один для всех.

Хотя в Тверской и Псковской областях, согласно словарю Даля, вырием называли колдуна или знахаря. Так что здесь мы снова входим в область теорий и допущений. С другой стороны – контекст схож.

Также многие исследователи видят аналогии между мифологическим мировоззрением славян и древних скандинавов. Например, предполагается, что загробный мир у славян связывался с желтым цветом и золотом. Это подтверждают фразой из «Повести временных лет»: «А если выше сказанного не выполним… то пусть будем желты, как это золото». Предположительно, оборот «желты как золото» означает «умрем». В.Я. Пропп видит здесь аналогию с Вальхаллой Одина, которая, согласно эддическим текстам, составлена из золотых щитов.

Еще один архитипический образ предположительно содержит «Слово о полку Игореве»: «Вещий Боян, если о ком-либо пропеть замыслил, то разлетается мыслью-белкою по древу, серым волком по земле, сизым орлом под облаком». Е.Л. Мороз и некоторые другие исследователи видят здесь трехчастную систему деления мира (земля-воздух-небо), а также образ Мирового древа и отсылку к скандинавской белке Рататоск, которая бегает вверх-вниз по Иггдрасилю. Боян же сближается в этом контексте со скандинавскими скальдами (здесь же упомянем гипотетическую аналогию между скандинавским Браги и славянским Велесом, потому что оба они, по всей видимости, покровительствовали поэтам, сказителям).

Образ Мирового древа сохранился в народных заговорах, например: «На море-Океане, на острове Буяне стоит дуб Карколист, на том дубе сидит сокол, под тем дубом змея…» (цитируется по А.В. Юдин «Ономастикон русских заговоров: имена собственные в русском магическом фольклоре»). Возможно, что здесь отражено, как славяне (в данном случае конкретно русские) представляли себе мир: посреди мирового океана (опять же – вполне себе архитипического) находится земля (остров Буян), в его центре камень-скала Алатырь, а над ней – Мировое древо (дуб). В кроне древа сидит птица, в корнях – змей.

Эта картина действительно похожа на то, как мир представлен в скандинавской мифологии: на вершине Иггдрасиля сидит ястреб Ведфельнир, а в его корнях находится дракон-змей Нидхёгг. У скандинавов землю также омывает мировой океан, которого окольцовывает хтоническое чудовище Йормунганд. Правда, у скандинавов там еще много живности – четыре красных оленя Дейнн, Двалинн, Дюнейрр и Дюрасрор, «главный» олень Эйктюрнир, безымянный орел и уже упомянутая белка Рататоск.

Сегодня существует несколько научных реконструкций мифологической системы древних славян, которая базируется на образе мирового древа. Ни одна из них не признается всецело, ни одна не доросла до полноценной теории. На мой взгляд, эти реконструкции слишком умозрительны. В том контексте, что архетип «мирового древа» свойственен всем древним культурам, в том или ином виде. Как и архетип высшей дуады богов – отец-небо и мать-земля. Эти образы универсальны и логичны для мифологического миропонимания как такового.

Например, включение дерева в мифологическую концепцию целесообразно потому, что дерево дает человеку пищу (плоды), дом (бревна и доски), согревает его и защищает (огонь), помогает защищаться (оружие). При этом дерево чисто интуитивно воспринимается как некая стержневая структура, связующая между собой условно верхний мир (небо, к которому оно тянется кроной) и условно нижний мир (земля, в которую оно углубляется корнями). Это универсальный образ-символ.

У восточных славян, как и у многих других народов древности, двоичность в мифологии была ярко выражена. Из фольклорно подтвержденных примеров можно привести Долю и Недолю (упоминания в УНТ зафиксированы уже упомянутыми Ивановым и Топоровым, а также А. Шийевским). Хотя, по всей видимости, это были не богини, а олицетворения – счастливой и несчастливой судьбы соответственно. Хотя, например, у литовцев и латышей аналогичные мифологические персонажи выступают именно богинями, управляющими человеческой судьбой (Декла и Карта).

Высшая мифология восточных славян

Предполагается, что в дохристианскую эпоху восточнославянские боги составляли единый пантеон, хотя по некоторым версиям его состав и главенство могли различаться локально. Так или иначе, но в процессе христианизации исходная мифология восточных славян стала замещаться христианской мифологией, что в итоге породило уникальный культурный пласт, где черти соседствовали с лешими, а ангелы с домовыми.

Проблема в том, что так как на дохристианскую эпоху нет письменных источников, а археологические и хроникальные мало информативны, полностью восстановить оригинальный восточнославянский пантеон на сегодняшний день невозможно. Более того – относительно почти всех богов невозможно однозначно утверждать, какие функции они выполняли. А у тех, про которых нам хоть что-то известно, функции максимально обобщенные – ритуально-юридическая, военная, хозяйственно-природная.

Чаще всего в сохранившихся источниках упоминаются Перун и Велес, эти два бога, вероятно, возглавляли славянский пантеон. Относительно других мифологических персонажей как богов принято классифицировать лишь тех, которые упоминаются хотя бы в двух разных источниках (это типовой культурологический подход, реализуемый большинством исследователей, включая С.Я. Токарева, В.Я. Проппа и тд.). К таким богам относятся Сварог и его сын Сварожич (для обоих есть аналоги у балтов, чехов, словаков, румын). Еще один пример – Дажьбог (у сербов есть его полный аналог – Дабог).

Сложнее ситуация обстоит с Ярилой, который скорее был мифологическим героем и персонификацией праздника, но не богом (версия поддержана большинством исследователей, впервые высказана В.Я. Проппом). Те исследователи, которые приписывают Яриле статус бога, основываются лишь на том, что у балтов был бог с похожим именем – Яровит. Но это крайне спорная аналогия, так как непонятен статус самого Яровита – по А.С. Фаминцину он явно был богом войны, но на основании некоторых европейских источников (например, работы Геборда), предполагается, что Яровит являлся богом плодородия и весны. Например, Геборд приводит слова жреца Яровита:

Я бог твой, я тот, который одевает поля муравою и листвием леса; в моей власти плоды нив и дерев, приплод стад и все, что служит в пользу человека: все это даю чтущим меня и отнимаю от отвергающих меня.

Учитывая эти слова, Яровит, похоже, был одним из главных богов в пантеоне балтов. О славянском Яриле утверждать подобного мы не можем, хотя одноименный праздник тоже отмечался весной. Проблема в том, что у нас нет ни одного действительно древнего источника с упоминанием Ярилы хоть в каком-то контексте. Самое старое его описание присутствует у Тихона Задонского, который записал процесс проведения праздника на территории Воронежа в XVIII веке.

И тут снова не могу не упомянуть неоязычников, которые каких только функций Яриле не приписывают (и как только его праздник не отмечают…). Причем те из них, кто хотя бы пытается подогнать свои представления под какие-то источники, основываются чаще всего на работах П. Древлянского. В действительности, это псевдоним писателя-этнографа П.М. Шпилевского, который оставил нам с десяток работ по белорусской мифологии. А проблема этого «источника» в том, что все или почти все этнографические труды Древлянского являются мистификацией, что давно доказано и в научной среде сомнений не вызывает (А.Л. Топорков «Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика»).

Некоторые боги восточных славян покровительствовали хозяйственной деятельности, сезонным обрядам и, как бы мы сейчас сказали, профессиональным коллективам. Примером может послужить Мокошь (или Макошь), которая присутствует во многих источниках, в том числе – в «Повести временных лет», где выступает единственным женским божеством в пантеоне Владимира. По Б.А. Рыбакову, Мокошь была богиней урожая, плодородия и материнства. Вероятно, как-то связывалась с ткачеством и судьбой (прямых отсылок нет, это чисто лингвистическая теория В.В. Иванова и В.Н. Топорова). Не ассоциирована с Матерью-землей, это разные образы.

Дальше уже идут существа низшей мифологии – Кощей, Баба-Яга, Лихо, Чудо-Юдо, Морской царь, Лесной царь и тд. Каждый из этих персонажей интересен и о них мы знаем больше, чем о богах, потому что их для нас сохранил народный фольклор. Однако по версии некоторых исследователей (например, М. Фасмера), эти образы сами по себе более поздние и к оригинальной древнеславянской мифологической системе не относятся. Так или иначе, но сегодня мы их рассматривать не будем – это тема для отдельной беседы.

Пантеон восточных славян

Сразу отмечу, что у балтов, западных и южных славян пантеоны были свои. О них мы в целом знаем больше, но имена богов и их функции зачастую не соответствуют аналогам у восточных славян (или же аналогов вовсе нет).

Итак, в основу пантеона восточных славян историки традиционно ставят так называемый пантеон Владимира, упомянутый в «Повести временных лет». Речь в тексте идет о капище, которое князь Владимир возвел в Киеве и воздвиг на нем шесть идолов. Предполагается, что последовательность идолов в тексте ПВЛ имеет концептуальное значение, и место бога в этой последовательности отражает его статус. То есть, вероятно, перечисление идет от более высокого статуса к наименее высокому. Пантеон Владимира включает следующих богов: Перун, Хорс, Дажьбог, Стрибог, Семаргл, Мокошь.

Бог-громовержец, глава пантеона, покровитель людей. На это указывает не только его позиция в списке ПВЛ и выше упомянутые аналогии с литовским Перкунасом. Предположительно о Перуне писал Прокопий Кесарийский (VI век):

Они считают, что один из богов, творец молний, является владыкой над всеми, и ему приносят в жертву быков и совершают другие священные обряды.

О Перуне есть довольно много упоминаний, но именно что – упоминаний. Нигде не разъясняются его функции. Например, версию о статусе главы пантеона и всеобщем покровителе обосновывают фрагментом договора Руси и Византии из ПВЛ:

И если кто с русской стороны помыслит разрушить такую любовь… а есть среди них и некрещёные, да не получат они помощи ни от Бога, ни от Перуна, да не защитятся щитами своими, и да погибнут они от мечей своих, от стрел и от иного своего оружия, и да будут рабами в этой жизни и в следующих.

В этом эпизоде Перун стоит в одном ряду с христианским единым Богом. Именно поэтому предполагается, что он имел у славян доминирующий статус. Значение самого имени неизвестно, есть совершенно различные версии – «молния», «бить», «гора», «бог». После христианизации образ Перуна плавно сменился образом Ильи-пророка.

Как и в случае с именем Перуна, значение имени Хорса нам не известно. Есть только версии, например – С.Л. Бориссофф предлагает вариант «сияющее солнце», выводя его аж из авестийского. Точные функции Хорса тоже не известны, предположительно он был солярным божеством. По некоторым версиям, не является оригинальным, а был заимствован у хазар. Эта версия базируется на том, что еще в IVвеке Василий Великий писал:

Есть два громовых ангела: эллинский старец Перун и Хорс-жидовин – вот два ангела молнии.

То есть откуда бы Хорс не пришел к славянам и какие бы функции он не выполнял, определенно этот бог является для региона одним из древнейших наряду с Перуном.

Здесь этимология более менее устоявшаяся – по версии М. Фасмера Дажьбог происходит от «дающий бог». О Дажьбоге есть много упоминаний (включая «Слово о полку Игореве»). Предположительно был солярным божеством или непосредственным олицетворением света (Ипатьевская летопись, искомый фрагмент приведу ниже). По Е.А. Грушко также является богом плодородия.

В «Слове о полку Игореве» сказано, что «князья – дети Дажьбога», дальше в отношении руссов использована метафора «даждьбожьи внуки» (в разных источниках имя пишется по-разному – где-то в середине есть «д», где-то ее нет). На основании этих строк предполагается, что Дажьбог почитался как прародитель руссов, но его упоминание в связи с князьями проводит аналогию со скандинавским Хеймдаллем. По «Песне о Риге» именно Хеймдалль создал людей, а не Один с братьями. Причем он создавал их по сословиям – карлы (свободные люди), воины и правители. Эпизод из «Слова о полку Игореве», по одной из версий, может указывать на то, что Дажьбог покровительствовал конкретному социальному пласту – правителям.

Тут же можно вспомнить скандинавского Тюра, который был богом воинов, но – воинов профессиональных, хускарлов, дворян. Тогда как покровителем всех воинов, в частности – ополчения, выступал Тор. Вполне вероятно, что примерно так же могли градироваться функции Дажьбога и Перуна (или Дажьбога и Хорса, раз оба солярные божества).

Упоминается в нескольких источниках, включая ПВЛ и «Слово о полку Игореве». Этимологически слово «стрибог», по В.В. Иванову, восходит к индоевропейскому *dievas-pater, что значит «отец-небо». Эта версия близка к тому, что о Стрибоге говорит «Слово о полку Игореве»: «Се ветри, Стрибожи внуци, веют с моря стрелами на храбрыя плъкы Игоревы». На основании этих фактов и с учетом наличия Стрибога в пантеоне Владимира, предполагается, что он был богом ветров или скорее даже богом неба (тот самый архитипический образ «отец-небо»).

Помимо ПВЛ упоминается во многих христианских поучениях против язычества (так называемых «худых номоканунцах»). По мнению ряда исследователей, образ заимствован у иранцев, у которых есть Симург – мифологическое крылатое существо, покровитель всех птиц (описывается по-разному, но всегда есть крылья). Согласно ряду мифов, Симург был толи вестником потустороннего (божественного) мира, толи его стражем. По мнению, М.А. Васильева Семаргл (иногда Семургл) у славян выполнял те же функции.

Но есть один нюанс. В «Слове некоего христолюбца и ревнителя по правой вере» есть фраза: «Веруют… и в Сима и в Ерьгла». Аналогичные обороты есть и в некоторых других поучениях. На основании этих упоминаний предполагается, что Семаргл все же оригинальный восточнославянский бог, который изначально был некоей божественной дуадой. К сожалению, в этом случае не представляется возможным что-либо сказать о его статусе и функциях. По Б.А. Рыбакову, Семаргл являлся покровителем растительного мира.

Имя предположительно восходит к индоевропейскому *mokos, что значит «прядение». Это подтверждает более поздний мифологический образ Параскевы Пятницы, ассоциируемый с прядением и судьбой, также ассоциируется с Мокошью как с первообразом. Например, И.В. Топоров приводит народные поверья, согласно которым нельзя было прясть в пятницу, иначе «Мокоша опрядёт».

Есть достаточно много версий, связывающих Мокошь с материнством, плодородием, ремеслами. Также предполагается, что Мокошь могла быть парной божественной дуадой с Перуном, а дни недели «четверг» и «пятница» изначально назывались Перун и Мокошь соответственно (по Иванову и Топору). Версия выглядит логичной, так как у скандинавов точно также все обстояло с дуадой Один и Фрейя (по одной из версий, Фрейя – не обособленный персонаж, а позднее имя Фригг, супруги Одина). Имена этих богов сохранились в современных английских названиях дней недели – Wednesday (среда, День Одина) и Friday (пятница, день Фрейи). С «торовым четвергом» и остальными днями недели все тоже очень интересно, но сейчас не о них речь.

Тот факт, что образ Мокоши был как-то связан с прядением, явно сближает ее с.

Пикабу меня снова ограничивает в знаках, увы( Продолжение здесь.

Велес

Вот и ещё один идол появился за вечер)

СНЕГУРОЧКА

В нашем северном краю всегда боялись зимы. Старики сказывают, будто с холодными ветрами приходит из-за высоких гор Хозяин Снегов. Он идет неспешно, величаво, словно и не торопится получить свою требу… Первой о появлении Ледяного Князя возвещает покрывшаяся инеем трава. Когда поутру ступаешь за околицу и сминаешь ногой эту хрупкую, скоротечную красоту, сердце испуганно замирает и пропускает удар. Но затем на небо выкатывается осеннее коло-солнышко, и топит, топит ледяные иголочки, возвращая шелковой мураве мягкость и свежесть.

Вторым вестником Властелина Зимы становится текучая водица. Бежишь от родимого тына вниз, по косогору, спешишь поскорее досыта напиться, набрав в пригоршни речную влагу… А как ладони опустишь, чувствуешь – студёной стала вода, будто бы чужой, неласковой. Страшной. Еще немного времени пройдет, и на рассвете схватит лужицы тонкий белый ледок, возвещая о неумолимом.

Покойная бабка Слава говаривала, будто раньше люди радовались первому снегу: детишки плясали вкруг родимых изб, ловя на язык холодные белые звездочки, парни с девками переглядывались, зная, что вскоре срок сватов к любушкам своим засылать… Теперича не то… С первым снегом над деревней плач людской стоит, а в святилище, что вкруг древней ели раскинулось, бросают страшный жребий.

Ель-матушка великаншей была, еще когда бабка Слава в колыбели кричала. Издревле считалась ель та покровительницей деревни нашей, к ней, к матушке, прибегали дети плакаться со своими обидами, а она утешала их, пряча от гнева родительского за пушистыми лапами. И молодые приходили обетами обмениваться. Коли пред елью родимой парень с девкой назовутся женою да мужем, никому тот союз не разорвать. Бабы приходили, просили помощи в делах родильных. Коли упадет с дерева священного шишка, стало быть, и дитя в мир здоровым явится. Вот и сжимали роженицы дар священной ели в руке, пока в бане посолонь ходили в обнимку с опытной повитухой. Мужикам деревенским отвар из хвои силы возвращал, с постели поднимал тех, об ком тризну хотели было править. Да и ушедших провожали, выстилая дорогу пышными еловыми лапами… Провожала их ель с вершины холма, храня мудрое молчание. Знала она: нет смерти одной, есть Род людской, которому прерваться не суждено самими Богами.

Теперь же матушка-ель словно отдалилась ото всех, обросла высоким частоколом, за которым седые старцы-кудесники клали требы пред ее корнями. Там же, в темноте мохнатых лап, бросали и страшный жребий – которой из девок-славниц в день Карачуна навстречу жениху Ледяному выйти.

Я у матушки первой родилась, и тятя мой, сказывают, рад был дочке несказанно. На коленях дитятку нянчил, обещался, как подрасту, куколок из соломы наплести да лодочку для них выстругать, но только Боги распорядились иначе: сгинул он в лесу, мне и годочка не исполнилось. Мать, как водится, отгоревала, а после меньшухой в дядькину избу пошла. Так я и росла в родной семье, как ребенок старшего брата: вроде свой, а вроде как наособицу. Младших сестер дядька Добр дочками кликал, а меня только по имени звал: пока мала была, Зарянкой, а как подросла, Заряной, мамкиной помощницей. Вот думала, выйду замуж за синеглазого Богомила, что обещался вскорости на двор сватов заслать, будет дядька по отцу называть, уважительно: Заряной Лучезаровной… А не будет теперь. Не получится, как мечталось. Мне жребий страшный принесли, и, признаться, было за что…

Прошлым летом мелькнула в косе девичьей ранняя седина. Испугалась я, сажей прядь замазала, чтобы жених будущий не дознался, а только как не прячь, как не скрывайся, обратного ходу нет. К осени побелели волосы, что первый снег, а лицо как было, так и осталось – девичьим. Долго я косу под платком прятала, таилась ото всех, а только, как прознал Богомил все одно – не отказался от слов своих, обещался в жены взять, как нам обоим мечталося.

Что такое коса девичья? Взмах мужнина ножа, и нет ее, как и прошлой вольной жизни с песнями, плясками и посиделками. Скроет голову повойник, украсит рогатая кика, речным жемчугом расшитая, так была ли кручина по волосам убиваться?

— Ты для меня диво, как хороша, — смеялся Богомил, когда помогал прялку нести до светёлки, где все девчонки вечерять собирались. – И пусть беленька, зато румяна!

Я, глупая, отворачивалась, рукавом стыдливо закрываясь. Мнилось, вскорости женою ему стану, с домом родимым прощусь…

С холодными северными ветрами приходит из-за высоких гор Хозяин Снегов. Ему первому брать себе невесту, ведь знатен жених и богат: серебра не считает, весь мир в меха белые кутает. Под елью-матушкой каждый год одну девицу-красу избирают, а после в отчий дом идут от имени Ледяного Князя свататься.

Как зазвучали в сенях голоса стариков-кудесников, так у домашних дыхание перехватило, будто от стужи лютой. Мать вперед меня со звериным рыком бросилась, мол, не отдам дитятко любимое, да только куда ей, супротив общей воли. Коли не отдать Хозяину невесты, не пережить зиму ни единому двору: разгневается Он, нашлет морозы трескучие, да такие, что птицы на лету в льдинки превратятся и наземь повалятся. Померзнет скот, остынут печи, остекленеют глаза людей… Страшно.

— Воля моя, — рявкнул Добр, входя со сватами в горницу. – Быть Заряне невестой. Собирай, мать, приданое!

— Да как же?! – вскинулась дядькина большуха. – Нашу дитятку отдавать?! К ней Богомил хотел свататься! Мыслимое ли дело почти сосватанную за другого-то рядить?!

— Раньше надо было думать, — мотнул головой Добр. – Успел бы малец благословения отчего испросить, так и не сладилось бы дело. Пусть теперь вон, за Дарёнку просит. Чай, сестра единокровная, старшей теперь будет, как Зарянку отпустим.

А у меня внутри все будто замерзло. Поклонилась, как полагается, сначала дядьке, отца заменившему, а после и старикам-кудесникам.

— Воля ваша… Когда снаряжаться?

— Завтра поутру, — за всех ответил самый высокий из сватов.

Узловатые пальцы его сжимали клюку, которую венчал белый козий череп.

— Мать подыми, — велел дядька, кивнув на рыдавшую супругу. – Негоже так волю Богов принимать. Стыдно.

Скрипнули двери, повалил из избы на улицу белый пар. Провожать старцев пошел только хозяин избы, остальные так и сидели, оглушенные страшным жребием, выпавшим на нашу долю.

— Это ничего, — улыбнулась я бескровными губами. – На семь лет дом избавлен будет от требы Хозяину… Сестренки успеют замуж упорхнуть, а там, как доля уладит… Мне бы только к ели-матушке сходить, попрощаться…

— Ступай, — махнула рукой старшая жена, поднося матери моей водицы испить. – Теперь тебе все дозволено, дитятко горемычное.

Как бежала я на вершину холма, мимо знакомых с детства дворов, сказывать не стану. Помню только, что студёный воздух жег горло огнем, а платок шерстяной сам собой с плеч сполз, оголяя мою белую косу.

— Знак на ней, — переглядывались встречные. – Княжий знак!

— Вот, стало быть, и невеста сыскалась!

Наверное, радовались люди, что не на их дочерей старцы указали, но мне не до злости на судьбу было. Только бы добежать!

Оступилась взгляд синих глаз встретив. Богомил!

— Правда ли, Зарянушка?! – выдохнул он, руки мои в своих ладонях согревая. – Неужто тебе Снегуркой быть?!

— Правда, — кивнула я, ничего внутри не ощущая. – Завтра приходи провожать. А на следующую зиму сватов к Дарёнке засылай. Она как раз заневестится…

— Не бывать тому! Уйдем сейчас, до утра погони не будет! Я за тебя всех положу на снегу белом!

— Поздно, Богомил. Дядька сговорил, обратно не повернешь. Или хочешь, чтобы сестры твои малые новой весны не увидали? И мать бросишь, и отца, и племянников-несмышлёнышей? Пусти! К ели иду проститься. Пусти, ну!

Это только первые пять шагов страшно оставлять последнюю надежду в мире живых, но сейчас я отчетливо слышала, как закрываются за спиной двери Яви. Не властен боле надо мною закон людской, одно только сталось – жениха Ледяного дождаться. Даже старцы-кудесники не преградили пути-дороги, беспрепятственно позволив ступить за частокол.

— Матушка-ёлочка, помоги, — испросила я, под самый ствол дерева повалившись. – Страшно мне, мочи нет! Как поутру пойду босиком по белому снегу? Как ступлю в ледяную воду?!

От дерева исходил такой тёплый, смолянистый дух, будто вокруг царила не лютая зима, а ласковое лето. Знала я, что не увижу боле ни зеленой листвы, ни луговых цветов, не услышу щебета возвратившихся птиц… И словно бы кто-то большой погладил меня по голове, успокаивая и утешая. Пальцы сами собой сомкнулись на прошлогодней жесткой шишке, невесть как сохранившейся в пожухлой хвое.

— Прости, матушка, за кручину глупую. Что с девки взять? Все перед свадебкой плачут, только одни понарошку, с былой жизнью прощаясь, а я вот взаправду… Храброй буду, не опозорю родимый дом… Ну, прощай!

Назад по деревне я шла медленно, не опуская головы и не смотря вокруг. Подле каждых ворот встречали будущую Снегурку люди, некоторые плакали, некоторые прижимали к себе дочерей, с благодарностью провожая меня взглядами. Невесте Хозяина Снегов везде небывалый почет. Войди я сейчас в любую избу, потребуй любое украшение – отдадут, да еще и с довеском. Но к чему мне наряды, если красоваться буду перед Князем, окутанная прозрачным льдом?

Всю ночь мать прижимала меня к себе, баюкая, словно младенца. Не помню, спала ли я вообще, слушая плывущие над деревней прощальные свадебные песни. Невесту провожают все, отпуская живую девицу в Навь. В прошлом году мы тоже пели, а в доме у самого леса нечастная мать, наверное, так же обнимала свою радость-Лёлю. А еще раньше уходила совсем юная Олень-оленёнок… А еще раньше черноглазая Ждана… Всех и не вспомнишь, но ведь было же. Было!

С рассветом в горницу вошли старцы. Настала их очередь кланяться облаченной в белую рубаху невесте. Дядька Добр сам возложил мне на голову самоцветный венец, что хранил как главное богатство дома.

— Будь достойна жениха, дочка, — велел он, пряча блеснувшую слезу. – Проси Ледяного Князя за нас, чтобы унял морозы, чтобы придержал метели, чтобы по весне не лютовал, убивая первые всходы.

— Буду просить, — кивнула я, выпрямив спину. – И вы вспоминайте меня жарким летом. И золотой осенью… и юной весной… Вы все – вспоминайте.

— Пей, дитятко, — велел сухой, костлявый старик, протягивая мне чашу, полную ритуального свадебного напитка. – Солнце едва поднялось над лесом, чтобы сегодня умереть. Только тебе под силу вымолить у Хозяина Снегов новый день после самой тёмной ночи. Помнишь ли ты это?

Горячий вар с ароматом хвои согрел губы, прокатился по горлу, чтобы тут же слегка затуманить голову. Помню, как в прошлом году наряженная в свадебную рубаху Лёлюшка шла меж людей, будто потерянная, наяву спящая. Теперь поняла – так оно и было. Из милосердия ли, или из какого другого разумения, но кудесники неспроста потчевали будущих Снегурок колдовским зельем. Без сопротивления позволила я накинуть на голову белое покрывало, без единого вздоха снесла прикосновение снега к босым ногам.

Дорога петляла по лесу меж занесенных снегом елей, а затем выходила в светлую березовую рощу. Стройные деревца стояли, будто подружки, все, как одна, убранные хрустальным инеем.

— Твоя свита, — торжественно изрек старик, что вел меня под правую руку. – Посмотри, как они прекрасны!

Кивнула ему, глядя прямо перед собой. Вот и конец почетного пути невесты Ледяного Князя – прорубь, от которой в морозном воздухе стелется тонкий дымок. Розовый восход окрасил снег, расцеловал скромниц-берез, коснулся моей щеки.

— Уберите покрывало, — шепнула я непослушными губами. – Я хочу видеть… все…

— Тогда ты будешь ждать дольше, — отозвался второй кудесник, шагавший слева.

— Пусть… Снимите…

С волос тут же сполз отрез белого вышитого покрова. Обычно Снегурку опускают в прорубь связанной и покрытой фатой, но я не хотела замерзать слепой. Я хочу посмотреть в глаза своего жениха, когда он, наконец, явится за новой избранницей. За мной.

Люди застыли в молчании на самом берегу, а мы с кудесниками ступили на лёд.

— Зарянушка! – отчаянно выкрикнул Богомил, но сник под суровым взглядом обернувшегося старика.

— Нет у неё имени, — молвил он громко, сурово сдвинув кустистые седые брови. – Снегуркой кличьте, избранницей Хозяина Снегов!

Кто может описать, как мороз обжигает тело, прикрытое только свадебной рубахой? Кто сумеет объяснить, что это нельзя даже сравнить с объятиями речной водицы? Снегурочку опускают в воду по колено, чтобы холод медленно уводил ее из мира живых, а затем поливают водой, чтобы юное тело покрывалось тоненькой корочкой льда. И молить о пощаде бессмысленно, и кричать от боли невозможно… Голос отнял колдовской напиток вместе с волей и силой…

— Будьте… вы… все… прокляты…

Зубы даже не пытаются не стучать. Ледяные судороги поднимаются все выше и выше, достигая самого сердца.

— Глупости болтаешь, девица, — склонился ко мне тощий кудесник. – Одна жизнь за сотню – невелика цена.

Источник