Как пишут иконы маслом

До XVIII века иконы писали темперными красками. После постепенно стали использоваться масляные краски. Письмо, сочетавшее использование темперных красок и масляных, получило название «Фряжское письмо». Большой выбор икон предлагает иконописная мастерская Алипия Печерского в Москве.

Техника написания иконы

Традиционная икона пишется на деревянной доске с углублением – «ковчегом». Иногда доска выбирается без него. На доску наклеивается ткань – «паволока». После чего поверхность грунтуют.

Алебастровый грунт или меловый называют «левкас». Грунт наносят в несколько слоев. Когда он полностью высох, поверхность шлифуется и наносится рисунок будущей иконы.

Затем мастер приступает к нанесению образа красками. Главным отличием масляной иконы от темперной является использование холста вместо доски. Также при создании масляной иконы не применяется «роскрышь» – прорисовка основного фона.

Виды масляной иконописи

Первый тип масляных икон характеризовался золотым фоном, вызолоченными обшивками и венцами святых. Основой являлся меловый грунт (левкас). Работа начиналась с рисованием углем изображения. После чего мастер приступал к чеканке. Чеканка обшивки, нимбов, фона была разная.

Нимб и кайма чеканились глубже, чем фон. Выполненная чеканка расписывалась разными цветами под эмаль. Мастера, писавшего изображение святого, именуемую «Доличник». Роспись одежды святого походила на богатую золотую ткань.

Затем мастер, писавший лик, изображал образ святого как можно реалистичнее. Лик рисовался в 4 этапа – «подмалевка», «перемалевка», «заканчивание». Современные мастера иногда также используют их.

После каждого эта икона сушилась. В самом коцеголова святого отделывалась яичными красками. Перед их нанесением голова и десницы натирались луковым соком, который выполнял функцию скрепления двух типов красок. По окончанию работы наносился в лак в два этапа.

Второй тип масляной иконописи отличался выполнением работы на голубых тонах с изображением реалистического пейзажа. Нимбы святых и кайма покрывались позолотой, которая походила на золотую вязь. Пейзажи связывались с событиями из жизни святых. Иконы излучали мягкость, одновременно изображая реальные сюжеты.

Отличие масляной иконописи от темперной

Иконы выполненные масляными красками отличаются реалистичностью изображения. Складки на одежде, пейзаж, расположение фигуры, лик, приближены к реальности.

Масляные иконы в современной живописи называют академическими иконами. Однако иконы поражают своей яркостью, эмоциональностью.

Источник

Приготовление олифы и красок

После нанесения на икону красочного слоя ее покрывали олифой. Но для этого олифу нужно сначала приготовить. Делалось это так. Чистое льняное масло хорошо проваривалось на костре, а затем не менее полугода томилось на горячей печи в тщательно закупоренных сосудах. За время томления варе

ное масло отстаивалось и превращалось в прозрачную жидкость, которую сливали в чистую посуду. Перед покрытием ее разогревали до 60°С.

На красочный слой олифа наливалась ложкой. Затем икону укладывали на горизонтальную плоскость (стол, полку). Это делалось для того, чтобы олифа пропитала краску. Через некоторое время олифу начинали разгонять ребром ладони, одновременно втирая во внутрь краски. Разгонять таким образом олифу приходилось несколько раз, пока пленка окончательно не затвердевала. Этому должны были способствовать повышенная температура помещения ( 30°С) и сухость воздуха.

При разравнивании олифа издавала звук вроде свиста. Поэтому старые мастера говорили, что икону нужно «пофикать».

Олифа, засыхая, образовывала чистую и зеркальную поверхность.

Для того чтобы выполнить иконную живопись, необходимо иметь определенный набор припасов и инструментов.

Большое значение в успехе работы над иконой играли пигменты, из которых изготовляли необходимые краски. Кстати, надо различать: пигменты – это сухие, порошкообразные вещества; краска – пигмент, растертый на связующем материале, а колер – смесь различных красок, дающих определенный тон и цвет. В старые времена широко употреблялись такие ныне забытые пигменты, как аурипигмент (желтый цвет), реальгар (красный цвет), глауконит (зеленый цвет), аузурит (голубой цвет) и так далее.

В наши дни в иконописи рекомендуется применять следующие пигменты:

1. Белила свинцовые или цинковые

2. Крон желтый или палевый

5. Кадмий оранжевый

6. Киноварь ртутная

7. Кармин или краплак

10.Зелень темная, травяная

12. Кобальт синий, светлый

14.Сажа газовая или кость жженая.

В данном случае приведен перечень самых необходимых красителей, но, по возможности, желательно в дополнение к ним иметь и другие пигменты, такие, как, например, сиену натуральную, умбру натуральную, индиго, шафран и другие.

Имея даже минимальный набор пигментов, можно приступить к приготовлению красок. Этот процесс старые мастера называли «творением красок». Для того чтобы встворить краски, необходимо из желтка куриного яйца приготовить связующее вещество.

Для этого яйцо разбивают с тупого конца и проделывают аккуратное (без зазубрин) отверстие. Осторожно, покручивая скорлупу, выливают белок в ведро, а оставшийся желток вываливают на левую ладонь и начинают перекаты

вать его с ладони на ладонь. При этом желток полностью очищается от белка. Ладони вытирают чистой тряпкой. Затем прорвав пленку на желтке, его содержимое выливают в чистый стакан. Желток разбавляют уксусом. Уксуса наливают одну скорлупу, если желток зимний (бледно-желтого цвета), и полторы скорлупки, если желток летний (ярко-оранжевого цвета).

Приготовленная таким образом жидкость является растворителем сухих пигментов, и ее принято называть «эмульсией». Как говорят старые иконописцы, яичный желток служит в данном случае связующим веществом, а уксус, с одной стороны, позволяет сохранять эмульсию в рабочем состоянии (яйцо является хорошей средой для размножения микробов, и поэтому оно быстро портится – протухает), с другой – он способствует быстрому превращению пигмента в тонкодисперсную массу. Н старые времена в качестве компонента эмульсии вместо уксуса с успехом использовали хлебный квас, который обладает такими же свойствами, что и уксус, но краски, приготовленные на квасе, ложатся мягче и красочный слой при этом получается звучнее.

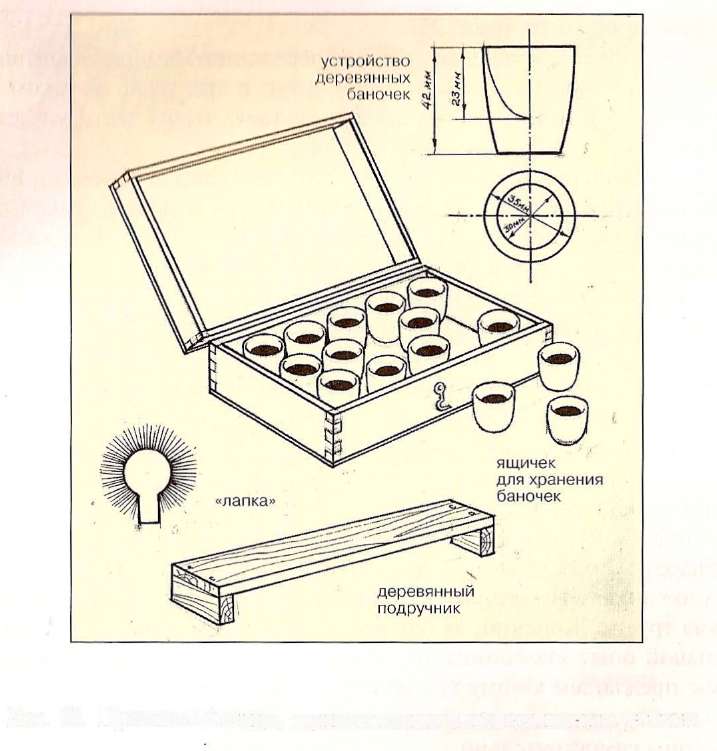

Творение красок в прежние времена производили в деревянных ложках с отрезанными черенками. В настоящее время для этого применяют специальные баночки, выточенные токарным способом из деревянных заготовок, имеющих неярко выраженную структуру (из липы, березы, яблони, груши). Чтобы баночки служили долгие годы, их необходимо пропитать горячей олифой и тщательно просушить.

Хранить баночки с красками удобно в деревянном ящичке с крышкой. Баночки устанавливаются в нем по пять штук в три ряда. В таком ящичке помещается 15 баночек, которых вполне хватает, чтобы вести качественную живопись.

Чтобы встворить краски, сухой пигмент насыпают в баночки, добавляют необходимое количество эмульсии и указательным пальцем правой руки все перемешивают и перетирают до состояния жидкой сметаны. К сожалению, не все пигменты удается перетереть пальцем до необходимой тонкости. Некоторые из них можно растереть впрок на каменной плите. При этом пигмент перетирается на воде. Перетертую краску помещают в засушенном виде в стеклянную баночку и хранят столько времени, сколько это необходимо.

Для удобства при работе и с целью сохранения красочного слоя применяют так называемый «подручник», то есть устройство в виде досочки на подставках по концам (в виде скамеечки).

Писание икон способно доставлять большое эстетическое наслаждение. Когда из-под кисти постепенно возникает образ того или иного святого, к мастеру приходит тихая радость. Безусловно, испытать такое захочется многим юным художникам. Но без определенных знаний, умений и навыков сделать это весьма трудно. Конечно, лучше всего пройти обучение у мастеров, имеющих большой опыт иконописания. Но не всегда это удается сделать. В этом случае мы предлагаем юному художнику, опираясь на сведения, приведенные в данной статье, на материал других литературных источников, начать копировать иконы самостоятельно.

Позвольте сделать еще несколько практических советов.

Начинающему иконописцу не следует брать цвета произвольно или с цветных репродукций. Лучше всего для копии иметь подлинную икону. Конечно, стоит постараться найти образец хорошего качества, которому при копировании нужно следовать неукоснительно. Тогда перед вами откроется красота работы старых мастеров. Их глубинное понимание гармонии линии и цвета.

Мы не советуем начинающему иконописцу в начале своего творческого пути применять при копировании золото. Не имея на то соответствующего опыта, ему не удастся качественно положить листочки на левкас. Не удастся также хорошо встворить его для нанесения пробелов. Лучше это дело отложить на более поздний срок. Надо попытаться перенять умение пользоваться золотом у какого-либо старого мастера, имеющего в этом деле опыт. Ведь использование золота весьма дорогое удовольствие, и опыты, проводимые с ним, не всегда может позволить финансовое положение художника.

А в остальном. надо смело приступать к освоению техники яичной темперы, и чем раньше это будет сделано, тем лучше. «Дорогу осилит идущий», успеха тебе, юный иконописец!

Источник

Создание миниатюрной рукописной иконы .

Приветствую Вас . Благодарю,что зашли на мою страничку .

Хочу познакомить Вас с таинственным процессом написания иконы , заглянув в мою мастерскую .

Здесь вы увидите фото сделанные мною в процессе создания именной иконы .

Образ заказали в подарок девочке , принявшей крещение в честь святой мученицы Стефаниды Дамасской .

Икона пишется на специально подготовленной для этого доске . Доску делает мастер имеющий благословение так же как иконописец . Доска имеет три слоя — деревянная основа ,наклеянная на неё ткань (паволока) и меловой грунт (левкас ) .

В данном случае икона имеет размер 9 на 10 САНТИМЕТРОВ .

Прежде чем писать икону я читаю житие святой и молюсь ,прося Божьей помощи в написании образа.

Начинаю работу с создания карандашом по левкасу рисунка будующей иконы .

Следующий этап — золочение нимба сусальным золотом .

Для иконописи применяю только настоящее сусальное золото , листовое ,23карата ( NORIS -производство Германия ).

Оно настолько тончайшее , что для работы с ним требуется особая ловкость и аккуратность .

Золочение это отдельная тема и я обязательно расскажу Вам о ней немного позже .

Краски для иконописи как и в эпоху Андрея Рублёва готовятся вручную из натуральных минералов .

В древние времена камни размельчали в ступке перед тем как приготовить из них краску .

На фото ниже — минерал АЗУРИТ

В наше время можно приобрести готовый порошок ( пигмент ) из настоящих минералов .

На фото ниже пигменты из минералов азурита и лазурита .

Пигмент перетирается вручную на плите тяжёлым курантом.

В качестве связующего для приготовления красок из натуральных минералов применяется яичный желток ,а точнее приготовленная из него специальная эмульсия .

И так готовится каждый цвет .Я за много лет собрала около ста ,а может быть и больше таких минералов (пигментов ).

Приготовленные краски требуют ежедневного ухода и правильного хранения .

После золочения я выравниваю скальпелем края нимба , следуя рисунку и приступаю к работе красками.

Нимб на иконе отводится специальным инструментом заправленным в него краской .

Следующий этап — роскышь .В данном случае работа над фоном иконы лазуритом , азуритом и белилами.

Красочные слои наносятся до тех пор пока не будет плавного перехода .

После фона приступаю к роскрыши фигуры святой ,постепенно выявляя объём и прописывая детали одеяний .

Заключительный и ответственный момент — написание лика . На этой иконе он размером в 2 сантиметра .

На фоне иконы пишу имя святой на церковнославянском языке .

Процесс живописи завершён .

Затем в течении дня икону пропитываю льняной олифой , каждый час проверяя равномерность её слоя. После восьмичасовой пропитки убираю излишки олифы .На следующий день покрываю икону лаком .

Во время процесса покрытия цвета проявляются,становясь более сочными и живыми .

После написания икону можно оформить в деревянный киот со стеклом , который украсит её и защитит её от внешних воздействий .

Благодарю за внимание ,надеюсь Вам было интересно. Теперь вы знаете больше о создании иконы .Комментарии и вопросы по теме приветствуются .

Заглядывайте на мою страничку , добавляйтесь в круг , чтоб не пропустить новости моего магазинчика на ЯРМАРКЕ МАСТЕРОВ .

Источник

Технология создания православной иконы

Создание иконы — длительный, кропотливый, многоэтапный процесс.

На примере Венчальных икон размером 18х24 мы проиллюстрируем и расскажем о том как создаются иконы в нашей мастерской.

1-ый этап: Изготовление иконной доски.

Для написания икон наши иконописцы используют доски, изготовленные в столярной мастерской. Самая подходящая древесина для изготовления иконной доски — липа. С обратной стороны доски столяр делает шпонки. Шпонки изготавливаются из дуба, они предотвращают прогиб иконы. Иконные доски бывают без ковчега и с ковчегом. На лицевой стороне доски с ковчегом вытесывается плоское углубление, вокруг которого оставляются нетронутыми поля. Углубленная часть доски называется ковчегом, возвышение от ковчега к полям иконы называется лузга. Глубина ковчега для небольших икон составляет 2-2.5 мм, для крупных икон 3-4 мм.

2-ой этап: Нанесение специального грунта (левкаса) на иконную доску.

Левкас, в состав которого входят мел и клей, накладывается на марлевую ткань — паволоку, предварительно наклеенную на иконную доску. Мастер, работающий с левкасом знает и соблюдает технологию этого процесса. У каждого левкасчика есть свои секреты приготовления левкаса, индивидуальные пропорции составляющих его частей. Покрытую левкасом доску просушивают и тщательно вышкуривают . Наша иконописная мастерская сотрудничает с высококвалифицированными мастерами-левкасчиками, так как от качества левкаса зависит качество золочения, гравировки, а также нанесения красочного слоя при написании иконы.

3-ий этап: Отрисовка образа на иконной доске.

На гладкую поверхность залевкашенной доски иконописец наносит рисунок образа с образца, утвержденного заказчиком. Затем мастер-позолотчик золотит необходимые участки иконы — нимб, фон, поля иконы. Мы выполняем золочение на полимент листовым сусальным золотом 960 пробы. Золочение иконы требует навыков и умения.

Если вы заказываете икону с гравировкой, то пред позолотой иконы мастер-гравер выполняет гравировку по левкасу. Только после этого можно золотить икону.

4-ый этап: Написание иконы.

Когда необходимые участки иконы позолочены, можно приступать к работе красками. При написании иконы мы используем высококачественные долговечные темперные краски, для разведения которых применяется яичная эмульсия (желток с добавлением воды и уксуса, или вина). Мы используем технику, в которой работали мастера 14-16 вв . Сначала основными цветами покрываются элементы одежды, лика, рук, пейзажа и архитектуры, то есть выполняется роскрышь иконы. Роскрышь — это основа для моделирования формы.

По роскрыши иконописец делает прорись или опись — нанесение всех контуров рисунка складок одежды, лика. Цвет прориси бывает чаще всего таким же, как основной тон роскрыши , но немного темнее, редко другой. Линии должны быть живыми, сочными, а не сухими и однообразными.

После нанесения описи, иконописец приступает к моделировке формы светом, то есть к нанесению пробелов на одежде, горках, зданиях, если они присутствуют в композиции иконы. Высветления наносятся послойно от темного к светлому.

Когда одежда, пейзаж, архитектура прописаны высветлениями, иконописец приступает к высветлению лика и рук святого. В иконописи существует много приемов наложения высветлений для моделирования формы. Каким будет лик по окончании работы во многом зависит от мастерства иконописца. У каждого художника-иконописца есть свои приемы и навыки, а также предпочтения, которые он использует, прописывая образ. Наши иконописцы достигают высветления при помощи многослойных лессировок — очень тонких красочных слоев, которые наносятся один на другой и создают эффект свечения лика. Количество таких слоев может достигать 50.

В конце работы над образом необходимо сделать притенения по краям одежды и в некоторых местах на лике, для придания большей выразительности и объема. Также выполнить оживки — светлые штрихи, которые придают еще больший эффект свечения.

5-ый этап: Нанесение ассиста .

Специальным клейким веществом иконописец наносит узор будущих золотых высветлений на одежде, архитектуре и деревьях, который затем наносится листовое сусальное золото. После этого на иконе необходимо выполнить надписи.

7-й этап: Создание защитного слоя.

Завершающий этап в работе над иконой — это покрытие иконы защитным слоем — олифой. Олифа пропитывает насквозь все красочные слои, скрепляя их между собой и с левкасом. Благодаря олифе все краски на иконе начинают звучать в полную силу. После высыхания олифы необходимо покрыть икону специальным лаком, который защитит краски от пожелтения, а саму икону от повреждений и других неблагоприятных факторов.

Венчальная пара готова.

Для лучшей сохранности иконы можно поместить еще в киот. Он защитит икону от пыли и от воздействия других внешних факторов.

По желанию мы освящаем икону в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Чтобы освятить икону, мы относим ее в храм. В соборе Лавры священник читает специальные молитвы на освящение иконы и кропит ее святой водой.

Источник