Иконная доска своими руками

Раскрой материала

Изготовление иконных досок состоит из последовательности операций, основной из которых является раскрой материала. Торцы досок обрезаются по 15–25 сантиметров, так как в процессе сушки на них вероятно образование очень тонких незаметных разрывов и свищей. Сердцевина удаляется, она обладает малой плотностью, в связи с чем впоследствии возможно образование трещин. Доска внимательно осматривается, на ней не должно быть гнили, сквозных и больных сучков, имеющих тенденцию к дальнейшему выпадению. Торцовка производится ручной циркулярной пилой. Обрезать обзол и распускать по длине материал удобно на циркулярной пиле с подвижным столом.

При наборе щита, доски выкладываются сердцевиной годичных колец к лицевой стороне. Это обусловлено тем, что при дальнейшем высыхании дерева, сначала испаряется свободная (капиллярная) влага, которая находится в межклеточном пространстве, а затем гигроскопическая (связанная) влага, пропитывающая клеточные оболочки. Вся усушка или движение влаги направлено от сердцевины к наружным слоям, поэтому первое время доску выгибает к лицевой стороне. Для исключения деформации иконной доски используются шпонки.

Разметка

Далее производится разметка делянок — подбор досок для формирования щита. Делянки (доски) должны быть несколько больше предполагаемого конечного размера. Оставляется запас по ширине каждой доски для пристружки. Ширина каждой делянки не превышает 17 сантиметров. Как показывает опыт, старые иконные доски сделанные из широких досок имеют сильный изгиб, это плохо для иконостасов и икон в окладах. В то же время «штакетник» также непригоден. При наборе учитывается, что с краев должно остаться после обреза в размер, не менее трех с половиной сантиметров материала. Подбирая делянки, для будущей переклейки, мы стараемся поместить в центр широкую доску так, чтобы на ней полностью поместился лик. Плохо когда по центру иконной доски проходит склейка. Основная нагрузка приходится на швы, где в первую очередь появляются трещины, повреждается изображение. По завершении набора иконной доски делянки помечаются, это необходимо для пристружки и склейки.

Пристружка

После выполнения пристружки, при слабом сжатии между соседними досками не должно оставаться зазоров. На практике качество пристружки зависит от точности станка и мастерства столяра. На идеально приструганой доске будущий клеевой шов между делянками не виден глазу.

Склейка

Следующий этап — склейка доски. Для сборки щита мы используем мездровый клей высшего качества. Фактически в Артели применяется старинная технология склейки столярных изделий. В современных условиях, при наличии большого выбора готовых синтетических клеев, мездровый клей редко используется в столярном деле. Для его приготовления требуются некоторые навыки и дополнительные трудозатраты. Тем не менее, преимущество мездрового клея над другими, особенно синтетическими очевидно:

- он сохраняет свою эластичность и не стеклуется (сильно твердеет). Не отслаивается в случае некоторой деформации доски, и таким образом препятствует образованию трещин;

- при перемене влажности (а в храмах это распространенное явление) происходит расширение либо сужение доски по ширине. Мездровый клей при увеличении влажности набухает и расширяется вместе с древесиной чем сглаживает возникающее механическое напряжение. Не происходит отслаивания клея от делянок, не повреждается клеевой шов. При применении других, особенно синтетических клеев, в аналогичной ситуации растрескивание щита может произойти в течение полугода;

- реставрация иконных досок склееных на синтетический клей черезвычайно затруднительна;

- мездровый клей устойчив к окислению на воздухе, в результате которого происходит разложение вещества. Подобные процессы вызывают расслоение щита на отдельные доски. Для синтетических клеев период окисления составляет 15-25 лет. Для мездрового — 80 лет, а, как правило, значительно дольше;

Клей проходит процедуру подготовки. Для разбухания его заливают теплой водой — 18 о С, перемешивают и оставляют на 60 мин. Затем емкость с клеем помещают в водяную баню — 75 о С. Через некоторое время снимают верхний слой — образовавшуюся пенку, и помешивают до получения однородной массы. Подготовленные делянки размещают на ваймах (струбцинах), в соответствии с обозначенной ранее разметкой. Клей наносится на торцы заготовок равномерно и быстро, так как остывая он теряет свои свойства. Эту операцию лучше производить вдвоем. После этого изделие зажимают в ваймах (струбцинах), для того, чтобы доску не выгибало при сжатии, ее фиксируют по ширине несколькими брусками. Доска становится готова к дальнейшей обработке после 12 часов высыхания.

Фугование и рейсмусование

При небольших размерах щит для получения необходимой толщины пропускается через рейсмус, а затем шкурится. Предварительно струбциной снимается оставшийся после сборки высыхший клей. Большой щит сразу подвергается прошкуриванию. После этого щит обрезается со всех сторон до нужного размера.

Вставка шпонок

Шпонки предотвращают прогиб доски, а также являются дополнительным узлом обеспечивающим целостность щита. Впоследствии, в иконной доске создается определенный температурно-влажностный режим, и шпонка прекращает свою «работу». Иногда встречаются древние доски без шпонок, и только время повреждает иконопись, которую нужно реставрировать. Шпонки производятся из более плотного материала — сосны, дуба. Изготавливаются только из края досок (мягкая сердцевина для этих целей непригодна), должны быть без сучков и трещин. Доски малого размера (со стороной до 15 см) изготавливаются без шпонок. Шпонки бывают задние и торцевые. На малых досках мы, как правило, устанавливаем торцевые шпонки, а при величине сторон более 25 см – задние. Особо необходимо отметить, что врезка задних шпонок производится строго на одну треть толщины щита, а толщина шпонки должна быть равна толщине щита.

Выемка ковчега

Последней операцией при изготовлении доски является выемка ковчега (доски могут быть, как с ковчегом, так и без него). Выемка ковчега производится ручным фрезером. Угол скоса лузги может быть различным и определяется иконописцем. В соответствии с этим требованием подбирается фреза. В целом, при приеме заказа, указывается ширина полей сбоку, сверху, снизу, глубина ковчега и угол склонения лузги. В углах ковчег может быть как закругленным так и прямоугольным. После прохода фрезы, углы ковчега остаются закругленными, для придания им прямоугольной формы, мастер дорабатывает их вручную при помощи стамески и резца. После выемки ковчега доска окончательно прошкуривается с лицевой и боковых сторон.

В таком виде доска становится пригодна для нанесения левкаса.

Источник

Подготовка доски к написанию иконы

Основой любой иконы, как правило, служит деревянная доска. В России для этих целей чаще всего употребляли липу, клен, ель, сосну. Выбор вида древесины в различных районах страны диктовался местными условиями. Так, на севере (Псков, Ярославль) пользовались сосновыми досками, в Сибири сосновыми и лиственничными, а московские иконописцы применяли липовые или привозные кипарисовые доски. Конечно, предпочтительнее всего были липовые доски. Липа мягкое, легко поддающееся обработке дерево. Она не имеет ярко выраженной структуры, что уменьшает риск растрескивания подготовленной для обработки доски. Основа икон выполнялась из сухого, выдержанного дерева. Склейка отдельных частей доски производилась столярным клеем. Сучки, попадавшиеся в доске, как правило, вырезались, так как при сушке левкас в этих местах растрескивался. На место вырезанных сучков вклеивались вставки.

В старые времена иконописцы предпочитали покупать для росписи уже готовые доски. На Руси тогда существовала довольно разветвленная сеть мастерских, специализировавшихся на изготовлении таких досок. Мастеров, изготовляющих доски, принято было называть «деревщиками» или «дощаниками».

В старые времена доски изготовлялись с помощью топора и «тесла», поэтому до наших дней дошло название досок «тес». Особо ценились так называемые колотые доски, так как они редко трескались и почти никогда не коробились, особенно если они были расколоты по радиусу, то есть по волокнам.

По истечении времени для обработки древесины стали применяться различные инструменты, которые назывались «стругами». Чтобы доска лучше держала грунт, лицевую ее сторону процарапывали так называемым «цинубелем», то есть зубчатым рубанком. Рубанки на Руси стали применять с конца XVII века. Пила на Руси была известна еще с X века, но до XVII века она применялась только для продольного распила заготовки.

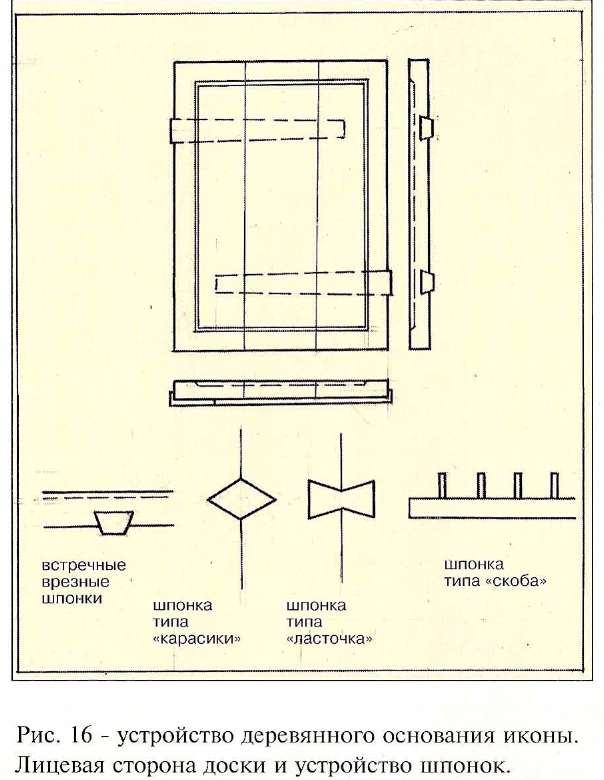

До второй половины XVII века на лицевой части доски выбирали небольшое углубление, которое называлось «ковчегом» или «корытом», а уступ, образуемый ковчегом, носил название «лузги». Глубина ковчега колебалась в зависимости от размера доек от 2 мм и до 5 – 6 мм. Если ковчег вырубали с помощью тесла, то лузгу формировали инструментом под названием «фигерей» (рис. 16).

Уже со второй половины XVII века доски, как правило, изготовлялись без ковчега, с ровной поверхностью, но при этом поля, обрамляющие изображение, стали закрашивать каким-либо цветом. В XVII веке икона потеряла и цветные поля. Их стали вставлять в металлические оклады, а в иконостасах обрамлять рамой в стиле барокко.

С целью предохранения доски от коробления с тыльной стороны, поперек древесного волокна, делались расширяющиеся в глубь доски прорези, в которые вставляли шпоны – узкие дощечки, выполненные по форме паза из более крепкого дерева, чем доска, например, дуба. Тыльная сторона доски обстругивалась ровно и чисто. Иногда для более долгого сохранения иконы ее торцы и обратная сторона проклеивались, грунтовались и окрашивались. Для этих же целей указанные части икон могли заклеиваться тканью с помощью мучного клея.

Для подготовки доски под грунт («левкас») мастера пользовались животным клеем, желатиновым или рыбьим. Лучший рыбий клей получали из пузырей хрящевых рыб: белуг, осетров и стерляди. Хороший рыбий клей обладает большой вяжущей силой и эластичностью. Однако многие старые мастера предпочитали пользоваться мездровым клеем, обладающим белизной и крепостью.

На тщательно обработанную и проклеенную доску наклеивалась «паволока», которую иногда называли «серпянкой». Она представляла собой слой ткани. Для этих целей шла ткань из льняного, пенькового волокна, а также прочный сорт марли. Паволока наклеивалась по всей поверхности доски или небольшими частями, например, вдоль стыка двух склеенных досок или на обнаруженные в доске сучки. На доски, имеющие крупнослойную текстуру (сосна, ель), наклеива

ли толстую паволоку, способную перекрыть ярко выраженную текстуру дерева. На мелкослойных досках (липа, ольха) паволока употреблялась тонкая или ее не применяли совсем.

Чтобы подготовить ткань к наклеиванию, ее сначала вымачивали в холодной воде, затем кипятили в крутом кипятке. Предварительно пропитанную клеем паволоку накладывали на проклеенную поверхность доски. Затем после тщательной просушки паволоки приступали к нанесению левкаса.

Источник: Сергеев Ю.П. Секреты иконописного мастерства. / Москва: Юный художник. 2000.

Источник

Деревянная основа иконы

Самым лучшим деревом для живописи является липа, но иногда используется ель, ольха и кипарис. Доски делаются всегда из выдержанного сухого дерева и хорошо склеиваются столярным клеем. Сучки из досок вырезаются, иначе они все время дают осушку, а от этого на грунте появляются трещины. В места вырезанных сучков столярным клеем вклеиваются вставки. Делается это всегда с лицевой стороны и не глубже, чем на половину толщины доски. Чтобы грунт на доске держался более прочно, лицевая ее сторона отстругивается цинубелем (зубчатым рубанком) . Тыльная сторона доски тоже чисто остругивается, и в нее врезаются дубовые шпонки. Это предохраняет доску от коробления.

Наиболее употребляемой породой при изготовлении досок в русской иконописи была липа, а в северных районах России довольно часто хвойные породы — сосна, ель, лиственница, кедр.

Доски под живопись изготовляли специалисты по обработке дерева — древоделы, редко сами художники. Доски, сделанные неспециалистами, отличаются низким качеством обработки.

Доски вытесывались из плахи топором и обстругивались теслом. Продольную распиловку бревен на доски в России, вероятно, начали производить только с XVII века (к этому времени относятся сведения в письменных источниках). При археологических раскопках в Чернигове и Новгороде в культурном слое XI века найдены пилы типа современной ножовки. Эти пилы могли быть использованы только для поперечного опиливания досок.

Лицевая (слева) и тыльная (справа) стороны иконы:

1 — поле,

2 — лузга,

3 — ковчег,

4 — паволока,

5 — врезная левосторонняя шпонка

На лицевой стороне доски делали углубление, которое называется ковчегом. Возвышающиеся над ковчегом края доски — это поле, а скос между полем и ковчегом — лузга.

Основу для иконы малого размера вырезали из одной доски; чтобы изготовить икону большого размера, соединяли несколько досок в один щит.

Поперечный разрез иконы:

1 — доска,

2 — проклейка,

3 — паволока,

4 — левкас,

5 — красочный слой,

6 — защитный слой

Судить о времени написания икон можно по особенностям ковчега и полей. Например, поля икон XI—XII веков, как правило, широкие, а ковчег глубокий. С XIII века поля делали более узкими. Начиная с XIV века иконные доски иногда делали без ковчегов. С XIV по XVI век доски под иконы со средником, окруженным клеймами (сценами) жития, изготовляли с двойным ковчегом. Во внутреннем углублении размещали главное изображение иконы; на окружающей его более высокой плоскости писали сцены жития или избранных святых, а на полях также иногда помещали избранных святых и посвященные им тексты. В XVI веке ковчег обычно был неглубоким и лузга плавно переходила в углубление ковчега. В XVII веке переход между полем и лузгой вновь становится более резким. В XVIII—XX веках существовали все перечисленные виды обработки лицевой стороны доски. Их выбор зависел от вкусов заказчиков.

Источник