Иконы своими руками: как сделать по фотографии и что следует учитывать при создании икон (85 фото)

Русь-матушка всегда славилась своими мастерами и народными умельцами. Особенно почитались иконописцы. Икона – это святыня, для изготовления которой нужно было получить благословление в церкви. Сейчас это правило не так строго соблюдается, но, тем не менее, при изготовлении иконы своими руками нужно обязательно соблюдать определенные заповеди. Это символ Веры в Бога, поэтому нужно обязательно прочитать молитву и с Божьей помощью приступать к работе.

Люди по-разному приходят к Богу. Некоторые ощущают потребность в написании икон после продолжительной болезни, когда Всевышний даровал исцеление. Главное, чтобы это не было кощунством.

Краткое содержимое статьи:

Как сделать икону своими руками из фотографии

Есть множество вариантов переноса фото иконы на деревянную поверхность. Самый простой способ – напечатать при помощи принтера на хорошо обработанной деревянной поверхности.

Но наиболее ценные поделки – это, когда человек делает своими руками. Он вкладывает в них свою душу, мастерство, энергию.

Вот несколько вариантов нанесения изображения с фото на деревянную поверхность:

Фотография иконы «Матерь Божья с младенцем на руках» распечатывается на лазерном принтере на бумажную основу. Берется чистая фанера или деревянная дощечка, выпиленная по размеру фотографии.

Поверхность дерева смазывается разведенным клеем ПВА из расчета 3 части клея и 1 часть воды. Это делается для того, чтобы клей впитался в текстуру дерева.

Фотография прикладывается лицевой стороной к поверхности дощечки и аккуратно приглаживается, чтобы не было воздушных пустот. Для этого можно использовать губку. Приглаживать нужно очень аккуратно, чтобы не порвать фотографию.

Оставить высыхать на 8-10 часов. Поверхность нужно смочить водой и тихонько оттереть бумагу от изображения. Изображение покрыть лаком.

Некоторые для того, чтобы не оттирать бумагу используют для печати пергамент. Техника такая же, только пергамент после смачивания отходит полностью листом, оставляя изображение на дереве.

Можно наклеивать фото, напечатанные на бумаге, на твердую поверхность. Вариантов очень много.

Как сделать икону под старину

Икону «Матерь Божья с рукой» будем делать на дереве:

- Деревянная доска или фанера покрывается морилкой.

- После высыхания наносится слой белой краски.

- Затем можно покрыть серебряной или золотой краской.

- Наносится тонкий слой красной краски, но это делается при желании. Можно оставить как есть. Сквозь слой красной краски должна проступать золотая или серебряная основа.

- Приложить газету к влажной краске и быстро снять.

- Так нужно сделать несколько раз. Это дает эффект «состаривания».

- Сверху нужно еще раз тонким слоем нанести позолоту и лак.

- После высыхания наклеивается вырезанное изображение иконы. Можно применить предыдущие методы наклеивания.

- Все покрывается слоем прозрачного лака.

Это чудотворная икона, дарующая людям исцеление от многих болезней.

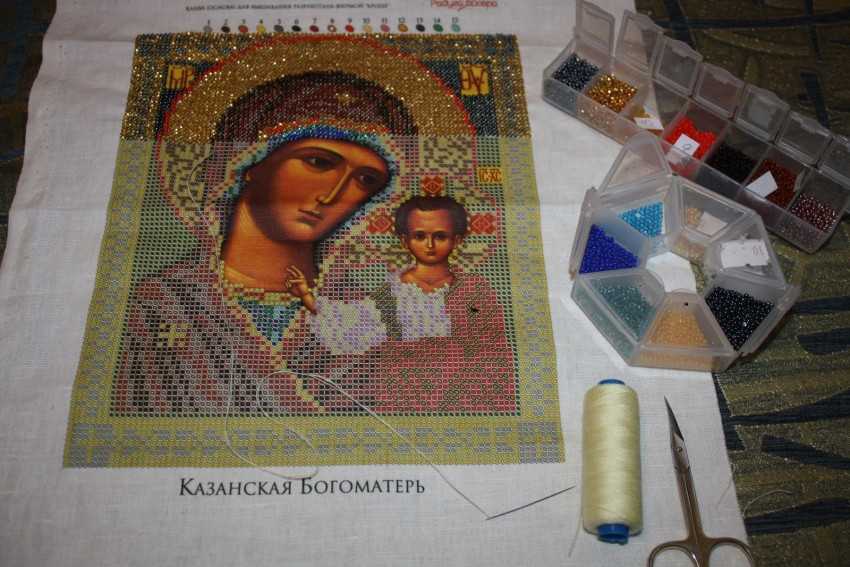

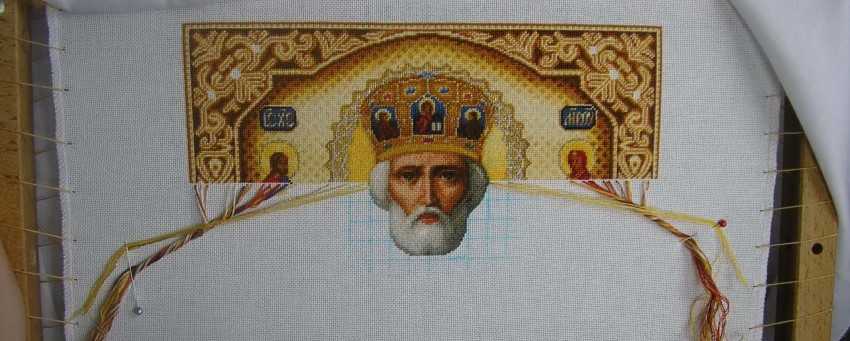

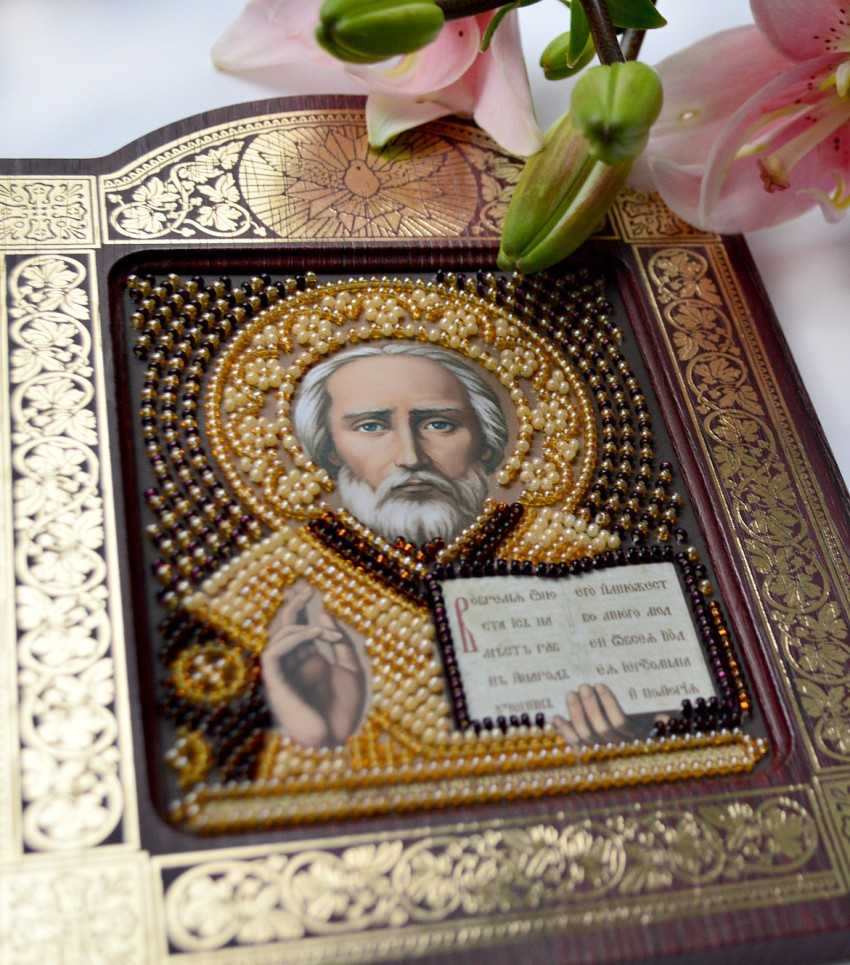

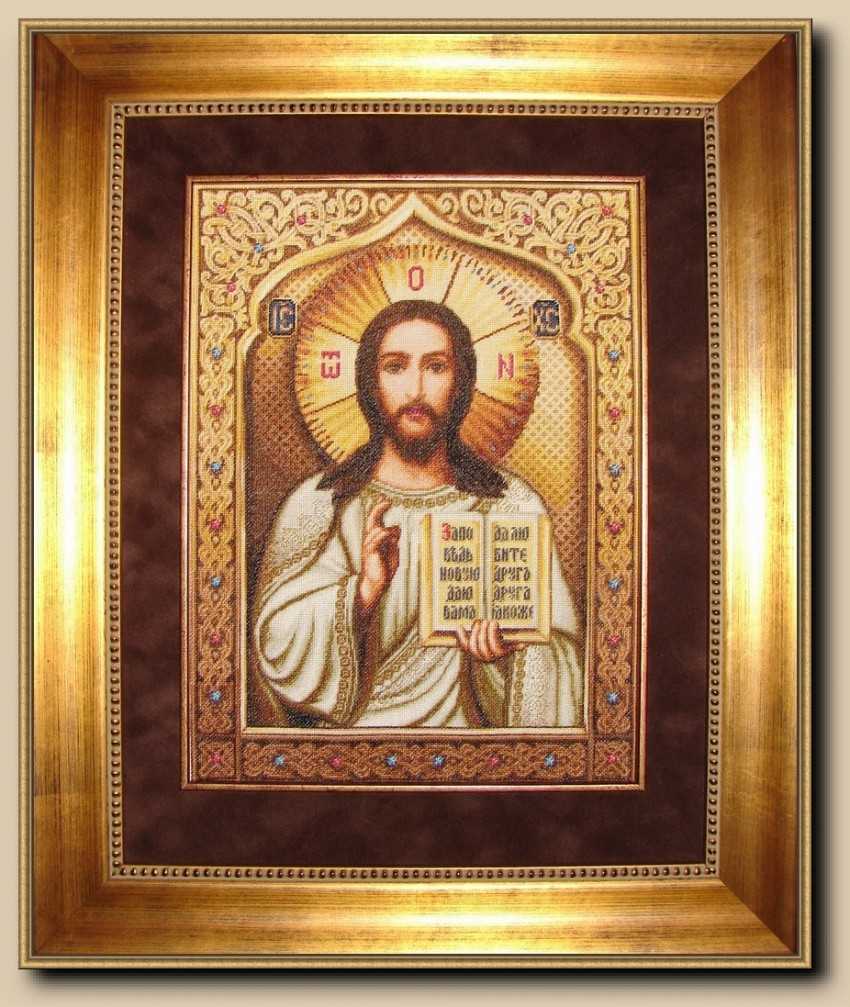

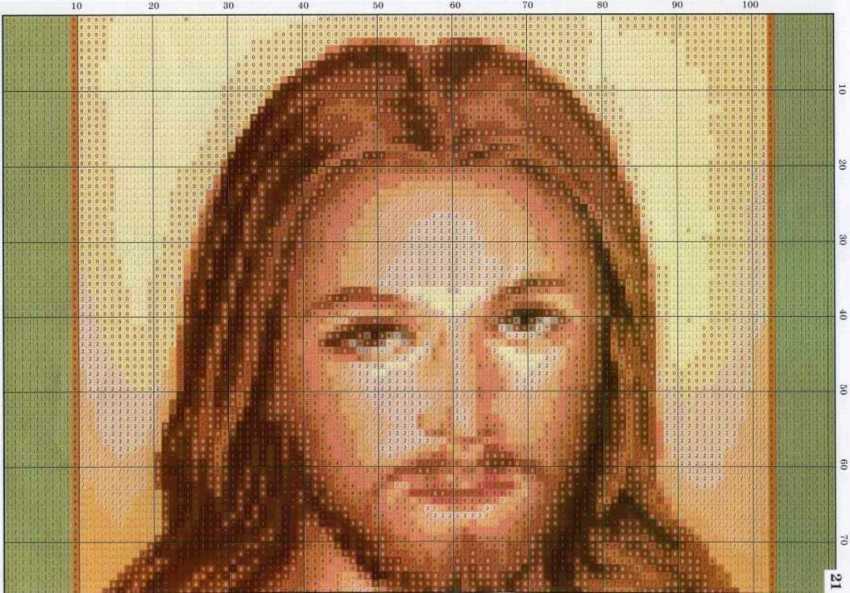

Иконы бисером

Многие спрашивают, как сделать икону своими руками при помощи бисера. В этом нет ничего сложного:

- В магазинах по рукоделию продаются прекрасные готовые наборы для вышивания бисером на ткани. Особой популярностью пользуется икона «С младенцем на руках».

- Есть много изображений, нужно выбрать то, к которому потянулась душа.

- При вышивании бисером картина напечатана на холсте с уже готовой схемой.

- Бисер тоже уже подобран.

- Подробно описана техника вышивания.

- Прилагается специальная тонкая игла.

- Бисер нужно рассыпать в специальные маленькие емкости, которые продаются в том же магазине. Для каждого цвета будет своя закрывающаяся ячейка.

- Вышивать удобно на специальных пяльцах.

- Важно, чтобы было хорошее освещение.

Эта работа принесет много радости и счастья. Постепенно икона будет оживать под вашими умелыми руками, переливаясь великолепным бисером. Для начала нужно усвоить простую технику, а затем, по мере роста мастерства, можно осваивать более сложные способы.

Поверьте, вышив одну икону, вам захочется продолжить работу. Это увлечение на всю жизнь.

Подумайте, ведь ваша душа недаром потянулась к Богу. Значит, это необходимо. Вышивка подарит душевный покой и радость. Постепенно отойдут мучившие страхи и беспокойство, потому что у вас уже есть цель и смысл.

При чтении молитв мысли приходят в гармонию, тревоги отступают прочь. Очень важен внутренний настрой. Нужно просить у святых помощи и исцеления для себя и своих близких. Молитвы ваши будут услышаны, а вы получите утешение.

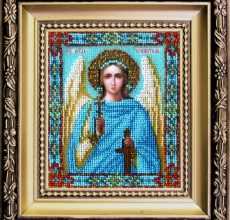

Готовую вышитую икону нужно обязательно красиво оформить. Лучше отдать профессиональным специалистам в багетную мастерскую. Икону обязательно нужно освятить в церкви. При желании можно попросить благословение.

Но, если вы не вышиваете лик и руки, а только фон и одежду, то на это разрешение не требуется. Это нужно при вышивке нитками, когда вышивается полностью вся икона с изображением святых.

Икону можете подарить или оставить у себя.

Поделки своими руками – это прекрасное хобби, которое дарит радость не только для себя, но и для близких людей. Теперь вы можете поделиться сувенирами с друзьями, сделать им подарки.

Источник

Подготовка доски к написанию иконы

Основой любой иконы, как правило, служит деревянная доска. В России для этих целей чаще всего употребляли липу, клен, ель, сосну. Выбор вида древесины в различных районах страны диктовался местными условиями. Так, на севере (Псков, Ярославль) пользовались сосновыми досками, в Сибири сосновыми и лиственничными, а московские иконописцы применяли липовые или привозные кипарисовые доски. Конечно, предпочтительнее всего были липовые доски. Липа мягкое, легко поддающееся обработке дерево. Она не имеет ярко выраженной структуры, что уменьшает риск растрескивания подготовленной для обработки доски. Основа икон выполнялась из сухого, выдержанного дерева. Склейка отдельных частей доски производилась столярным клеем. Сучки, попадавшиеся в доске, как правило, вырезались, так как при сушке левкас в этих местах растрескивался. На место вырезанных сучков вклеивались вставки.

В старые времена иконописцы предпочитали покупать для росписи уже готовые доски. На Руси тогда существовала довольно разветвленная сеть мастерских, специализировавшихся на изготовлении таких досок. Мастеров, изготовляющих доски, принято было называть «деревщиками» или «дощаниками».

В старые времена доски изготовлялись с помощью топора и «тесла», поэтому до наших дней дошло название досок «тес». Особо ценились так называемые колотые доски, так как они редко трескались и почти никогда не коробились, особенно если они были расколоты по радиусу, то есть по волокнам.

По истечении времени для обработки древесины стали применяться различные инструменты, которые назывались «стругами». Чтобы доска лучше держала грунт, лицевую ее сторону процарапывали так называемым «цинубелем», то есть зубчатым рубанком. Рубанки на Руси стали применять с конца XVII века. Пила на Руси была известна еще с X века, но до XVII века она применялась только для продольного распила заготовки.

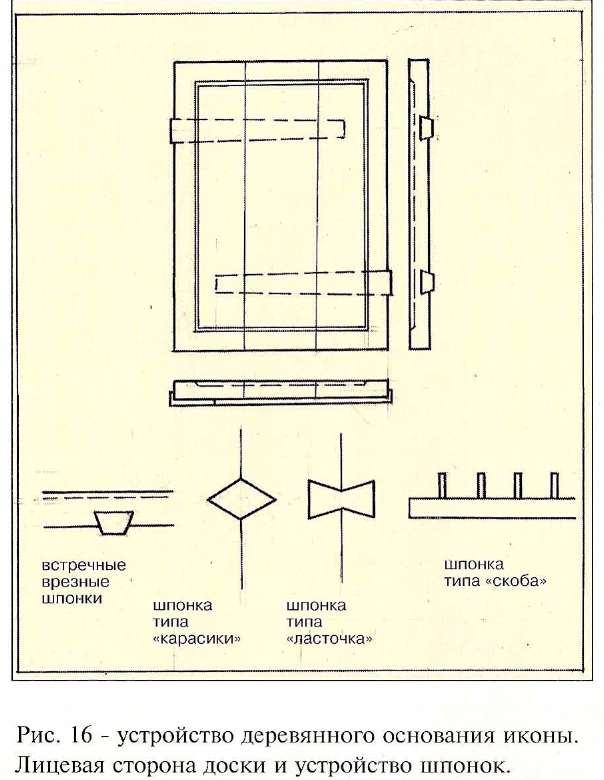

До второй половины XVII века на лицевой части доски выбирали небольшое углубление, которое называлось «ковчегом» или «корытом», а уступ, образуемый ковчегом, носил название «лузги». Глубина ковчега колебалась в зависимости от размера доек от 2 мм и до 5 – 6 мм. Если ковчег вырубали с помощью тесла, то лузгу формировали инструментом под названием «фигерей» (рис. 16).

Уже со второй половины XVII века доски, как правило, изготовлялись без ковчега, с ровной поверхностью, но при этом поля, обрамляющие изображение, стали закрашивать каким-либо цветом. В XVII веке икона потеряла и цветные поля. Их стали вставлять в металлические оклады, а в иконостасах обрамлять рамой в стиле барокко.

С целью предохранения доски от коробления с тыльной стороны, поперек древесного волокна, делались расширяющиеся в глубь доски прорези, в которые вставляли шпоны – узкие дощечки, выполненные по форме паза из более крепкого дерева, чем доска, например, дуба. Тыльная сторона доски обстругивалась ровно и чисто. Иногда для более долгого сохранения иконы ее торцы и обратная сторона проклеивались, грунтовались и окрашивались. Для этих же целей указанные части икон могли заклеиваться тканью с помощью мучного клея.

Для подготовки доски под грунт («левкас») мастера пользовались животным клеем, желатиновым или рыбьим. Лучший рыбий клей получали из пузырей хрящевых рыб: белуг, осетров и стерляди. Хороший рыбий клей обладает большой вяжущей силой и эластичностью. Однако многие старые мастера предпочитали пользоваться мездровым клеем, обладающим белизной и крепостью.

На тщательно обработанную и проклеенную доску наклеивалась «паволока», которую иногда называли «серпянкой». Она представляла собой слой ткани. Для этих целей шла ткань из льняного, пенькового волокна, а также прочный сорт марли. Паволока наклеивалась по всей поверхности доски или небольшими частями, например, вдоль стыка двух склеенных досок или на обнаруженные в доске сучки. На доски, имеющие крупнослойную текстуру (сосна, ель), наклеива

ли толстую паволоку, способную перекрыть ярко выраженную текстуру дерева. На мелкослойных досках (липа, ольха) паволока употреблялась тонкая или ее не применяли совсем.

Чтобы подготовить ткань к наклеиванию, ее сначала вымачивали в холодной воде, затем кипятили в крутом кипятке. Предварительно пропитанную клеем паволоку накладывали на проклеенную поверхность доски. Затем после тщательной просушки паволоки приступали к нанесению левкаса.

Источник: Сергеев Ю.П. Секреты иконописного мастерства. / Москва: Юный художник. 2000.

Источник