Импульсные стабилизаторы напряжения на микросхемах и транзисторах

Стабилизатор напряжения с широтно-импульсным управлением А. Колдунова (рис. 7.1) является усовершенствованным вариантом стабилизатора П. Беляцкого.

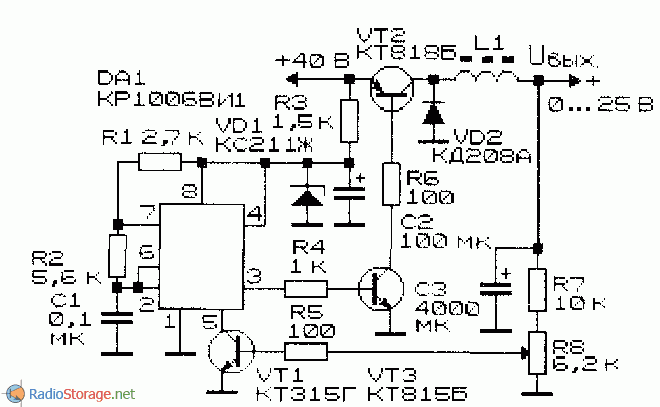

Рис. 7.1. Схема стабилизатора регулируемого напряжения (0. 25 В) с широтно-импульсным управлением.

На микросхеме DA1 типа КР1006ВИ1 собран генератор прямоугольных импульсов с широтно-импульсным управлением. Генератор питается от параметрического стабилизатора на стабилитроне VD1. Выходные импульсы с генератора поступают на двухкаскадный транзисторный ключ (транзисторы VT2 и ѴТЗ), коммутирующий индуктивный накопитель энергии катушку индуктивности (дроссель) L1. Выходное напряжение заряжает конденсатор большой емкости СЗ. Напряжение, снимаемое с этого конденсатора, через регулируемый резистивный делитель R7 и R8 поступает на базу транзистора ѴТ1, управляющего длительностью генерируемых импульсов, и, следовательно, определяющего величину энергии, накапливаемой в индуктивном накопителе энергии.

Величину выходного напряжения можно изменять в пределах от 0 до 25 В при величине питающего напряжения 40 В. Поскольку устройство имеет высокий КПД, то при токе нагрузки менее 200 мА теплоотвод для транзистора VT2 не обязателен.

Дроссель L1 намотан на ферритовом кольце с внешним диаметром 10. 15 мм проводом ПЭВ-2 0,6. 0,8 мм до заполнения и залит парафином для снижения свиста. Импульсные стабилизаторы обладают более высоким КПД при среднем и большом токе нагрузки, однако при малом токе КПД у них меньше.

Схема устройства, показанная на рис. 7.2, лишена такого недостатка [7.2]. Это позволяет применять его практически в любой аппаратуре: как в различных цифровых, так и в звуковоспроизводящих и радиоприемных устройствах.

Технические характеристики:

Ток холостого хода, не более 0,25 мА.

Длительный номинальный ток нагрузки 100 мА.

Максимальный ток нагрузки 200 мА.

Входное напряжение 11. 15 в.

Выходное стабилизированное напряжение 9 В.

КПД: при входном напряжении 11 Б и номинальном токе нагрузки 82% при 13 б и токе нагрузки 10 мА 65%; 100 мА 72%; 200 мА 69%.

Коэффициент стабилизации при номинальном токе нагрузки не менее 300.

Амплитуда пульсаций при максимальном токе нагрузки не более 2 мВ.

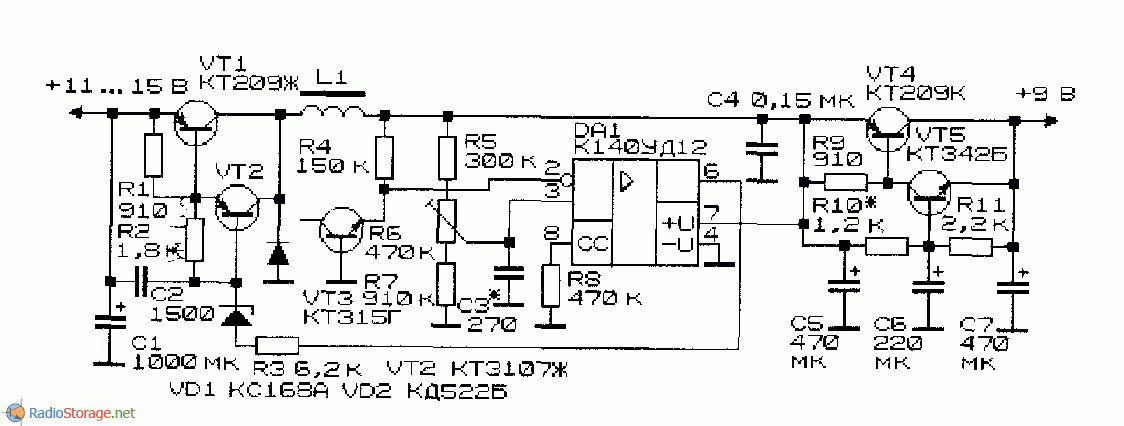

Стабилизатор (рис. 7.2) содержит коммутирующий составной транзистор VT1, VT2, коммутирующий диод VD2 и дроссель L1. В узел управления входят опорный элемент на транзисторе ѴТЗ и компаратор DA1. На выходе стабилизатора включен транзисторный фильтр ѴТ4, ѴТ5. Основа узла управления компаратор DA1 на ОУ типа К140УД12. К его инвертирующему входу подключен микромощный опорный элемент, выполненный на обратносмещенном эмиттерном переходе транзистора ѴТЗ. Напряжение его стабилизации (лавинного пробоя) 7. 7,5 В обеспечивается при токе 20. 30 мкА.

Рис. 7.2. Схема экономичного импульсного стабилизатора напряжения.

На неинвертирующий вход ОУ подается сигнал с резистивного делителя R5 R7. Выходное напряжение регулируется потенциометром R6.

Конденсатор СЗ увеличивает фазовый сдвиг сигнала обратной связи, что необходимо для циклического характера работы устройства. Он же определяет рабочую частоту и в значительной мере влияет на величину пульсаций.

Выход компаратора подключен к базе составного транзистора (VT1, VT2) через резистор R3, задающий ток управления, и стабилитрон VD1, который обеспечивает отсечку управляющего тока и надежное закрывание коммутирующего транзистора во всем интервале входного напряжения. Конденсатор С2 подавляет высокочастотные помехи.

На выходе стабилизатора включен не традиционный LC-фильтр, а транзисторный, что позволяет улучшить динамические характеристики устройства и подавить пульсации не менее чем на 40 дБ. У транзисторного фильтра есть еще одно преимущество «мягкое» включение стабилизатора: его выходное напряжение плавно нарастает в течение 2. 4 с. Негативным моментом использования транзисторного фильтра является снижение КПД стабилизатора на 6. 8%.

Дроссель L1 содержит 28 витков провода ПЭВ-2 0,57, намотанного на броневом магнитопроводе Б14 из феррита 2000НМ. Немагнитный зазор 0,2 мм в магнитопроводе обеспечен прокладкой из бумаги.

Транзисторы устройства при номинальном токе не требуют теплоотвода. Если стабилизатор предполагают эксплуатировать при токе нагрузки более 50 мА, то транзистор ѴТ1 должен быть типа КТ81х и его следует установить на теплоотвод площадью 10. 15 смг. Допустимо использовать транзисторы КТ639, КТ644, тогда выходной ток стабилизатора можно увеличить до 0,5 А.

Типовая схема импульсного стабилизатора напряжения, построенного на микросхеме КР142ЕП1А, изображена на рис. 7.3. Источник опорного напряжения микросхемы питается непосредственно входным напряжением стабилизатора, а пороговое устройство стабилизированным, снимаемым с вывода 6 (оно поступает через транзистор ѴТ1, являющийся усилителем тока).

Коммутирующим элементом стабилизатора, собранным на транзисторах ѴТ2, ѴТЗ, управляет импульсный сигнал, снимаемый с выводов 2, 3 микросхемы. На базу (выв. 4) внутреннего составного транзистора микросхемы, служащего встроенным коммутирующим элементом, сигнал поступает с выхода порогового устройства (выв. 11). Сигнал обратной связи снимается с выхода стабилизатора и через резистивный делитель напряжения R6 и R9 подводится ко входу дифференциального усилителя порогового устройства (выв. 12). На второй вход усилителя (выв. 13) подано стабильное напряжение с источника опорного напряжения.

Рис. 7.3. Типовая схема импульсного стабилизатора напряжения на микросхеме КР142ЕП1А.

При работе микросхемы в составе ключевого стабилизатора пороговое устройство переключается с частотой, зависящей от параметров элементов стабилизатора, режима микросхемы и тока нагрузки. Если при воздействии дестабилизирующих факторов выходное напряжение стабилизатора изменяется, то в силу действия обратной связи изменяется и частота переключения, причем так, что выходное напряжение возвращается к установленному уровню.

Если по тем или иным причинам необходимо, чтобы работа порогового устройства была синхронизирована с частотой какого-либо внешнего генератора, его синхронизирующий сигнал подают на выводы 14 и 15 микросхемы. Это дает возможность строить импульсные стабилизаторы с широтно-импульсным <ШИ) регулированием. Частота переключения коммутирующего элемента в ШИ стабилизаторе постоянна, а под влиянием дестабилизирующих факторов изменяется соответствующим образом длительность открытого состояния коммутирующего элемента.

Основные электрические характеристики микросхемы:

Входное напряжение (подводимое к выв. 5) 10. 40 В.

Максимальная частота коммутации при входном напряжении 40 В, выходном токе 50 мА и температуре окружающей среды -Ю. +25°С до 300 кГц.

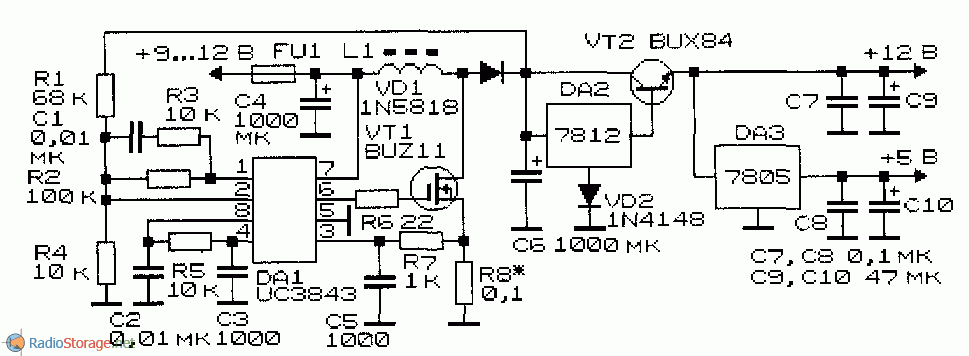

Для получения стабильных выходных напряжений +12 и +5 В от автомобильного или иного аккумулятора напряжением 9. 12 (9. 18) В может быть использован повышающий импульсный стабилизатор напряжения (рис. 7.4), на выходе которого включены микросхема DA2 типа 7812 на напряжение 12 В и микросхема DA3 типа 7805 на напряжение 5 В.

Рис. 7.4. Схема повышающего импульсного стабилизатора напряжения.

Повышающий импульсный стабилизатор напряжения собран на микросхеме DA1 типа UC3843N, выход которой подключен к ключевому полевому транзистору VT1 типа BUZ11. В схеме используется дроссель индуктивностью 50 мкГн (20. 60 мкГн). Он намотан на ферритовом кольце К25х11×22 1000НМ и содержит 20 витков максимально толстого провода. Диод выпрямителя типа 1N5818. Напряжение на конденсаторе С6 18 В.

Частота преобразования 50 кГц. Выходной ток преобразователя до 3 А при КПД примерно 70%.

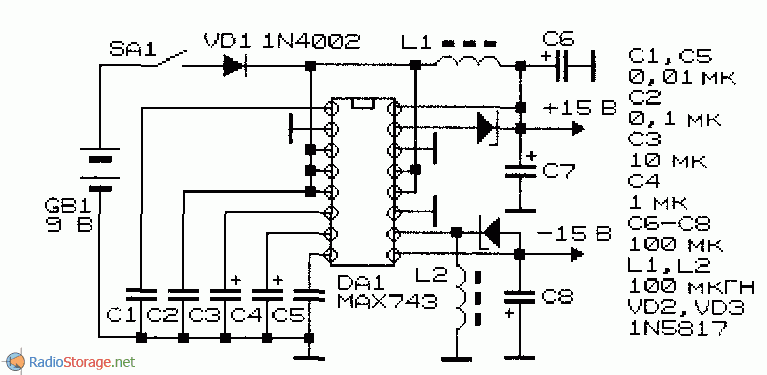

Двухполярный импульсный стабилизатор напряжения, предназначен для питания измерительного прибора, его схема показана на рис. 7.5. Стабилизатор выполнен на основе специализированной микросхемы МАХ743.

Рис. 7.5. Схема двухполярного импульсного стабилизатора напряжения.

Для создания современных импульсных стабилизаторов напряжения с высокой рабочей частотой (более 100 кГц) и КПД до 90% и выше разработана специализированная микросхема управления типа UC3843 фирмы UNITRODE CORP.

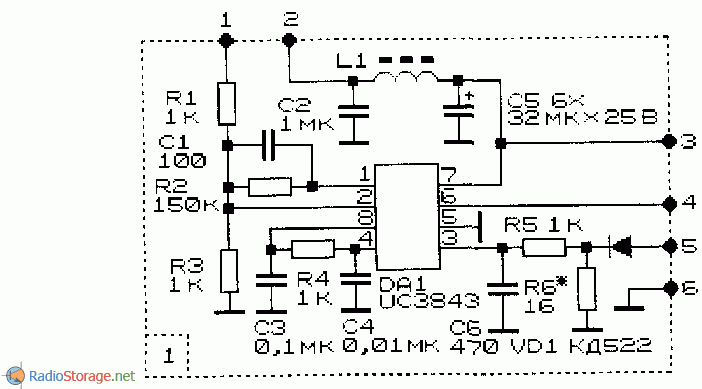

Для создания серии импульсных стабилизаторов напряжения может быть использован типовой блок управления, в состав которого входит микросхема UC3843 (рис. 7.6).

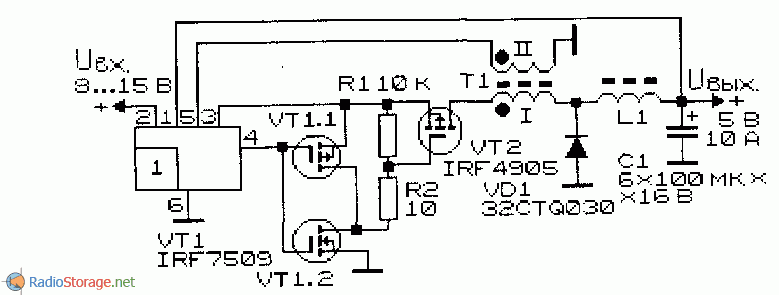

Схема мощного импульсного стабилизатора напряжения понижающего типа с защитой от перегрузок по току с использованием типового блока управления показана на рис. 7.7.

Дроссель L1 (рис. 7.6) намотан на кольце К10x6x4,5 из пермаллоя МП140 и содержит 5 витков жгута из 6 проводов ПЭВ 0,51 мм, уложенных по всему периметру кольца в один слой. Дроссель L1 (рис. 7.7) выполнен на кольце К19x11x4,8 из того же материала и содержит 12 витков из 10 скрученных вместе проводов того же диаметра.

Рис. 7.6. Схема типового блока управления с микросхемой UC3843.

Рис. 7.7. Схема мощного импульсного стабилизатора напряжения понижающего типа.

Трансформатор Т1 намотан на кольце К10x6x3 2000НМ1. Вторичная обмотка II намотана проводом ПЭВ 0,2 мм и содержит 200 витков, равномерно уложенных по периметру. Первичная обмотка 1 виток многожильного провода сечением 1 мм2, проходящего через отверстие кольца. Концы его подключены к стоку транзистора VT2 и точке соединения катода диода VD1 и левого по схеме вывода дросселя L1. Необходимо соблюдение полярности подключения обмоток.

Основные характеристики стабилизатора: входное напряжение 8. 15 В; выходное напряжение 5 В; максимальный выходной ток 10 А\ амплитуда пульсаций выходного напряжения не более 100 мВ, нестабильность выходного напряжения 2%; частота преобразования 100 кГц’, среднее значение КПД 90%.

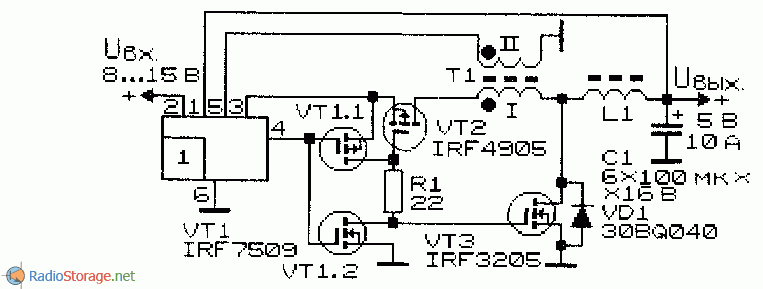

Усовершенствованный вариант схемы предыдущего стабилизатора (рис. 7.8) имеет повышенный КПД за счет использования нового схемотехнического решения, которое позволяет значительно уменьшить падение напряжения на коммутирующем диоде.

Суть этого решения состоит в том, что коммутирующий диод заменяется на биполярный или полевой транзистор. Его включают, когда диод должен быть открыт, а выключают когда закрыт. Падение напряжения на открытом транзисторе может быть в 5. 10 раз меньше, чем даже на диоде ИІотки. Так, за счет использования в качестве коммутирующего диода п-канального полевого транзистора IRF3205 (ѴТЗ) с сопротивлением открытого канала 8 мОм, падение напряжения на нем не превышает 100 мВ при максимальном токе нагрузки. Для сравнения соответствующее падение напряжения в тех же условиях для диодов Шотки достигает 500 мВ.

Рис. 7.8. Схема усовершенствованного варианта импульсного стабилизатора.

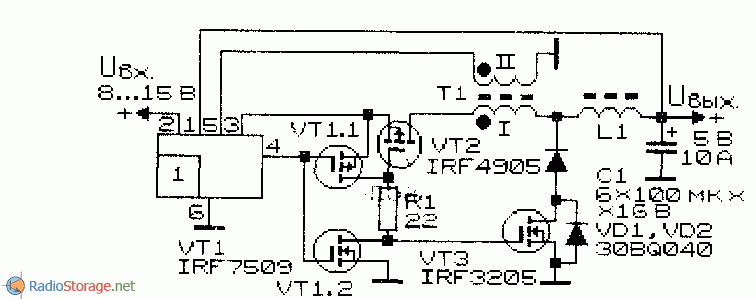

Рис. 7.9. Схема импульсного стабилизатора с повышенной эффективностью преобразования.

При примерно тех же основных параметрах потери в новом варианте стабилизатора снижены до минимума, его КПД приближается к 95%.

Еще одна схема импульсного стабилизатора с использованием полевого транзистора показана на рис. 7.9.

Большинство его характеристик в основном такие же, как и у схемы на рис. 7.7, однако амплитуда пульсаций выходного напряжения снижена до 80 мВ, а частота преобразования повышена до 120 кГц. При этом среднее значение КПД при максимальном токе нагрузки во всем интервале изменения входного напряжения составляет не менее 95%.

Данные намоточных элементов те же, что и для схемы на рис. 7.7.

Источник: Шустов М. А. Практическая схемотехника. Преобразователи напряжения.

Источник

7 схем импульсных стабилизаторов напряжения

Благодаря высокому КПД импульсные стабилизаторы напряжения получают в последнее время все более широкое распространение, хотя они, как правило, сложнее и содержат большее число элементов. Поскольку в тепловую энергию преобразуется лишь малая доля подводимой к импульсному стабилизатору энергии, его выходные транзисторы меньше нагреваются, следовательно, за счет снижения площади теплоотводов снижаются масса и размеры устройства.

Ощутимым недостатком импульсных стабилизаторов является наличие на выходе высокочастотных пульсаций, что заметно сужает область их практического использования чаще всего импульсные стабилизаторы используют для питания устройств на цифровых микросхемах.

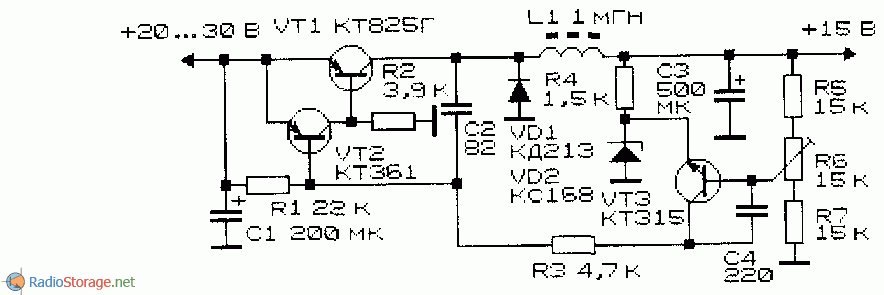

Стабилизатор с выходным напряжением, меньшим входного, можно собрать на трех транзисторах (рис. 6.1), два из которых (VT1, VT2) образуют ключевой регулирующий элемент, а третий (ѴТЗ) является усилителем сигнала рассогласования.

Рис. 6.1. Схема импульсного стабилизатора напряжения с КПД 84%.

Устройство работает в автоколебательном режиме. Напряжение положительной обратной связи с коллектора составного транзистора ѴТ1 через конденсатор С2 поступает в цепь базы транзистора ѴТ2.

Элементом сравнения и усилителем сигнала рассогласования является каскад на транзисторе ѴТЗ. Его эмиттер подключен к источнику опорного напряжения стабилитрону VD2, а база к делителю выходного напряжения R5 R7.

В импульсных стабилизаторах регулирующий элемент работает в ключевом режиме, поэтому выходное напряжение регулируется изменением скважности работы ключа. Включением/выключением транзистора VT1 по сигналу транзистора ѴТЗ управляет транзистор ѴТ2. В моменты, когда транзистор ѴТ1 открыт, в дросселе L1, благодаря протеканию тока нагрузки, запасается электромагнитная энергия. После закрывания транзистора запасенная энергия через диод VD1 отдается в нагрузку. Пульсации выходного напряжения стабилизатора сглаживаются фильтром L1, СЗ.

Характеристики стабилизатора целиком определяются свойствами транзистора ѴТ1 и диода VD1, быстродействие которых должно быть максимальным. При входном напряжении 24 В, выходном 15 В и токе нагрузки 1 А измеренное значение КПД было равно 84%.

Дроссель L1 имеет 100 витков провода диаметром 0,63 мм на кольце К26х16х12 из феррита с магнитной проницаемостью 100. Его индуктивность при токе подмагничивания 1 А около 1 мГн.

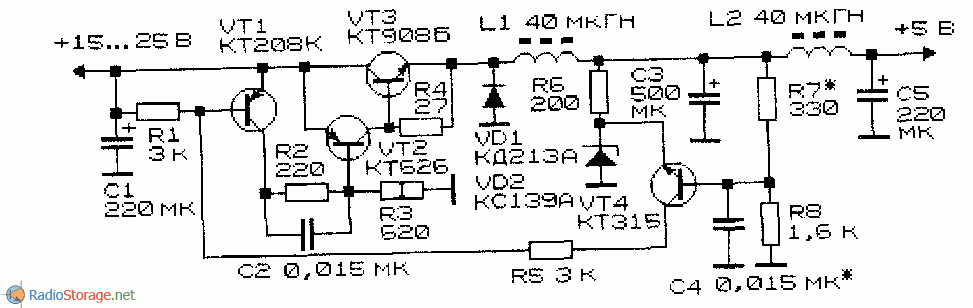

Схема простого импульсного стабилизатора показана на рис. 6.2. Дроссели L1 и L2 намотаны на пластмассовых каркасах, помещенных в броневые магнитопроводы Б22 из феррита М2000НМ. Дроссель L1 содержит 18 витков жгута из 7 проводов ПЭВ-1 0,35. Между чашками его магнитопровода вложена прокладка толщиной 0,8 мм. Активное сопротивление обмотки дросселя L1 27 мОм. Дроссель L2 имеет 9 витков жгута из 10 проводов ПЭВ-1 0,35. Зазор между его чашками 0,2 мм, активное сопротивление обмотки 13 мОм. Прокладки можно изготовить из жесткого теплостойкого материала текстолита, слюды, электрокартона. Винт, скрепляющий чашки магнитопровода, должен быть из немагнитного материала.

Рис. 6.2. Схема простого ключевого стабилизатора напряжения с КПД 60%.

Для налаживания стабилизатора к его выходу подключают нагрузку сопротивлением 5. 7 Ом и мощностью 10 Вт. Подбором резистора R7 устанавливают номинальное выходное напряжение, затем увеличивают ток нагрузки до 3 А и, подбирая величину конденсатора С4, устанавливают такую частоту генерации (примерно 18. 20 кГц), при которой высокочастотные выбросы напряжения на конденсаторе СЗ минимальны.

Выходное напряжение стабилизатора можно довести до 8. 10В, увеличив величину резистора R7 и установив новое значение рабочей частоты. При этом мощность, рассеиваемая на транзисторе ѴТЗ, также увеличится.

В схемах импульсных стабилизаторов желательно использовать электролитические конденсаторы К52-1. Необходимую величину емкости получают параллельным включением конденсаторов.

Основные технические характеристики:

Входное напряжение, В 15. 25.

Выходное напряжение, В 5.

Максимальный ток нагрузки, А 4.

Пульсации выходного напряжения при токе нагрузки 4 А во всем диапазоне входных напряжений, мВ, не более 50.

КПД, %, не ниже 60.

Рабочая частота при входном напряжении 20 б и токе нагрузки 3А, кГц—20.

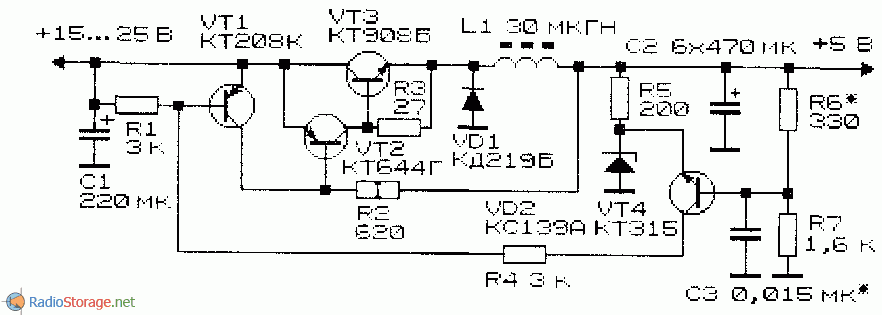

В сравнении с предыдущим вариантом импульсного стабилизатора в новой конструкции А. А. Миронова (рис. 6.3) усовершенствованы и улучшены такие его характеристики, как КПД, стабильность выходного напряжения, длительность и характер переходного процесса при воздействии импульсной нагрузки.

Рис. 6.3. Схема импульсного стабилизатора напряжения.

Оказалось, что при работе прототипа (рис. 6.2) возникает так называемый сквозной ток через составной ключевой транзистор. Этот ток появляется в те моменты, когда по сигналу узла сравнения ключевой транзистор открывается, а коммутирующий диод еще не успел закрыться. Наличие такого тока вызывает дополнительные потери на нагревание транзистора и диода и уменьшает КПД устройства.

Еще один недостаток значительная пульсация выходного напряжения при токе нагрузки, близком к предельному. Для борьбы с пульсациями в стабилизатор (рис. 6.2) был введен дополнительный выходной LC-фильтр (L2, С5). Уменьшить нестабильность выходного напряжения от изменения тока нагрузки можно только уменьшением активного сопротивления дросселя L2. Улучшение динамики переходного процесса (в частности, уменьшение его длительности) связано с необходимостью уменьшения индуктивности дросселя, но при этом неизбежно увеличится пульсация выходного напряжения.

Поэтому оказалось целесообразным исключить этот выходной фильтр, а емкость конденсатора С2 увеличить в 5. 10 раз (параллельным соединением нескольких конденсаторов в батарею).

Цепь R2, С2 в исходном стабилизаторе (рис. 6.2) практически не изменяет длительности спада выходного тока, поэтому ее можно удалить (замкнуть резистор R2), а сопротивление резистора R3 увеличить до 820 Ом. Но тогда при увеличении входного напряжения с 15 6 до 25 6 ток, протекающий через резистор R3 (в исходном устройстве), будет увеличиваться в 1,7 раза, а мощность рассеивания в 3 раза (до 0,7 Вт). Подключением нижнего по схеме вывода резистора R3 (на схеме доработанного стабилизатора это резистор R2) к плюсовому выводу конденсатора С2 этот эффект можно ослабить, но при этом сопротивление R2 (рис. 6.3) должно быть уменьшено до 620 Ом.

Один из эффективных путей борьбы со сквозным током увеличение времени нарастания тока через открывшийся ключевой транзистор. Тогда при полном открывании транзистора ток через диод VD1 уменьшится почти до нуля. Этого можно достигнуть, если форма тока через ключевой транзистор будет близка к треугольной. Как показывает расчет, для получения такой формы тока индуктивность накопительного дросселя L1 не должна превышать 30 мкГч.

Еще один путь применение более быстродействующего коммутирующего диода VD1, например, КД219Б (с барьером Шотки). У таких диодов выше быстродействие и меньше падение напряжения при одном и том же значении прямого тока по сравнению с обычными кремниевыми высокочастотными диодами. Конденсатор С2 типа К52-1.

Улучшение параметров устройства может быть получено и при изменении режима работы ключевого транзистора. Особенность работы мощного транзистора ѴТЗ в исходном и улучшенном стабилизаторах состоит в том, что он работает в активном режиме, а не в насыщенном, и поэтому имеет высокое значение коэффициента передачи тока и быстро закрывается. Однако из-за повышенного напряжения на нем в открытом состоянии рассеиваемая мощность в 1,5. 2 раза превышает минимально достижимое значение.

Уменьшить напряжение на ключевом транзисторе можно подачей положительного (относительно плюсового провода питания) напряжения смещения на эмиттер транзистора ѴТ2 (см. рис. 6.3). Необходимую величину напряжения смещения подбирают при налаживании стабилизатора. Если он питается от выпрямителя, подключенного к сетевому трансформатору, то для получения напряжения смещения можно предусмотреть отдельную обмотку на трансформаторе. Однако при этом напряжение смещения будет изменяться вместе с сетевым.

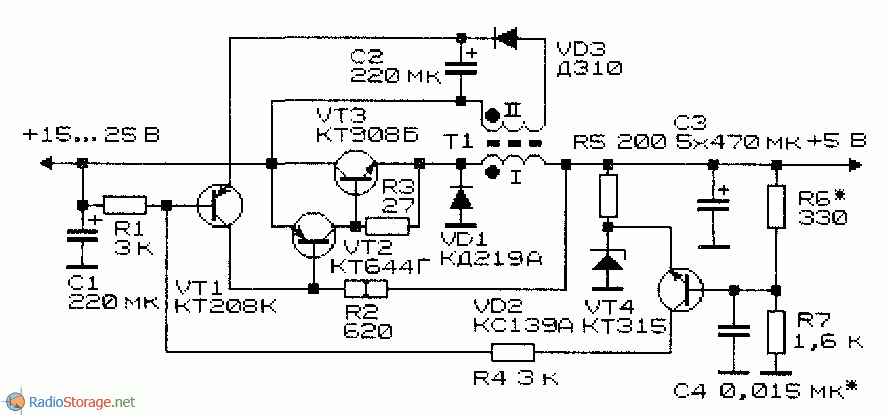

Для получения стабильного напряжения смещения стабилизатор надо доработать (рис. 6.4), а дроссель превратить в трансформатор Т1, намотав дополнительную обмотку II. Когда ключевой транзистор закрыт, а диод VD1 открыт, напряжение на обмотке I определяется из выражения: U1=UBыx + U VD1. Поскольку напряжение на выходе и на диоде в это время меняется незначительно, то независимо от значения входного напряжения на обмотке II напряжение практически стабильно. После выпрямления его подают на эмиттер транзистора VT2 (и VT1).

Рис. 6.4. Схема модифицированного импульсного стабилизатора напряжения.

Потери на нагрев снизились в первом варианте доработанного стабилизатора на 14,7%, а во втором на 24,2%, что позволяет им работать при токе нагрузки до 4 А без установки ключевого транзистора на теплоотвод.

В стабилизаторе варианта 1 (рис. 6.3) дроссель L1 содержит 11 витков, намотанных жгутом из восьми проводов ПЭВ-1 0,35. Обмотку помещают в броневой магнитопровод Б22 из феррита 2000НМ. Между чашками нужно заложить прокладку из текстолита толщиной 0,25 мм. В стабилизаторе варианта 2 (рис. 6.4) трансформатор Т1 образован намоткой поверх катушки дросселя L1 двух витков провода ПЭВ-1 0,35. Вместо германиевого диода Д310 можно использовать кремниевый, например, КД212А или КД212Б, при этом число витков обмотки II нужно увеличить до трех.

Стабилизатор с широтно-импульсным управлением (рис. 6.5) по принципу действия близок к стабилизатору, описанному в, но, в отличие от него, имеет две цепи обратной связи, соединенные таким образом, что ключевой элемент закрывается при превышении напряжения на нагрузке или увеличении тока, потребляемого нагрузкой.

При подаче питания на вход устройства ток, текущий через резистор R3, открывает ключевой элемент, образованный транзисторами VT.1, VT2, в результате чего в цепи транзистор VT1 дроссель L1 нагрузка резистор R9 возникает ток. Происходит заряд конденсатора С4 и накопление энергии дросселем L1. Если сопротивление нагрузки достаточно большое, то напряжение на ней достигает 12 Б, и стабилитрон VD4 открывается. Это приводит к открыванию транзисторов VT5, ѴТЗ и закрыванию ключевого элемента, а благодаря наличию диода VD3 дроссель L1 отдает накопленную энергию нагрузке.

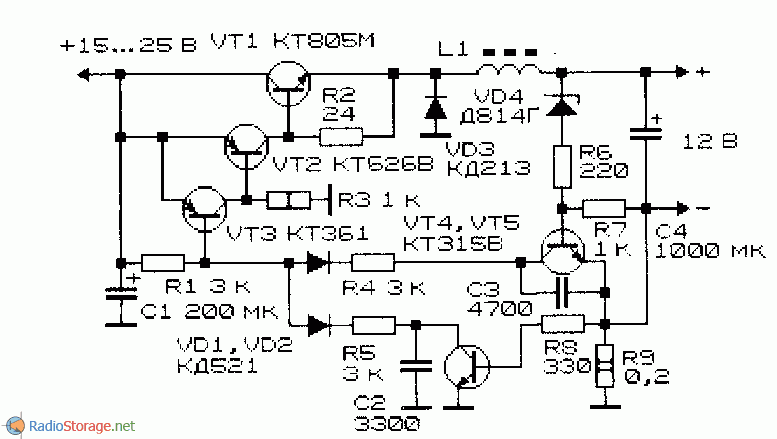

Рис. 6.5. Схема стабилизатора с широтно-импульсным управлением с КПД до 89%.

Технические характеристики стабилизатора:

Входное напряжение 15. 25 В.

Выходное напряжение 12 6.

Номинальный ток загрузки 1 А.

Пульсации выходного напряжения при токе нагрузки 1 А 0,2 В. КПД (при UBX =18 6, Ін=1 А) 89%.

Потребляемый ток при UBX=18 В в режиме замыкания цепи нагрузки 0,4 А.

Выходной ток короткого замыкания (при UBX =18 6) 2,5 А.

По мере уменьшения тока через дроссель и разряда конденсатора С4 напряжение на нагрузке также уменьшится, что приведет к закрыванию транзисторов VT5, ѴТЗ и открыванию ключевого элемента. Далее процесс работы стабилизатора повторяется.

Конденсатор С3, снижающий частоту колебательного процесса, повышает эффективность стабилизатора.

При малом сопротивлении нагрузки колебательный процесс в стабилизаторе происходит иначе. Нарастание тока нагрузки приводит к увеличению падения напряжения на резисторе R9, открыванию транзистора ѴТ4 и закрыванию ключевого элемента. Далее процесс протекает аналогично описанному выше. Диоды VD1 и VD2 способствуют более резкому переходу устройства из режима стабилизации напряжения в режим ограничения тока.

Во всех режимах работы стабилизатора потребляемый им ток меньше тока нагрузки. Транзистор ѴТ1 следует установить на теплоотводе размерами 40×25 мм.

Дроссель L1 представляет собой 20 витков жгута из трех проводов ПЭВ-2 0,47, помещенных в чашечный магнитопровод Б22 из феррита 1500НМЗ. Магнитопровод имеет зазор толщиной 0,5 мм из немагнитного материала.

Стабилизатор несложно перестроить на другое выходное напряжение и ток нагрузки. Выходное напряжение устанавливают выбором типа стабилитрона VD4, а максимальный ток нагрузки пропорциональным изменением сопротивления резистора R9 или подачей на базу транзистора ѴТ4 небольшого тока от отдельного параметрического стабилизатора через переменный резистор.

Для снижения уровня пульсаций выходного напряжения целесообразно применить LC-фильтр, аналогичный используемому в схеме на рис. 6.2.

Рис. 6.6. Схема импульсного стабилизатора напряжения с КПД преобразования 69. 72%.

Рис. 6.7. Схема импульсного стабилизатора напряжения с малыми пульсациями.

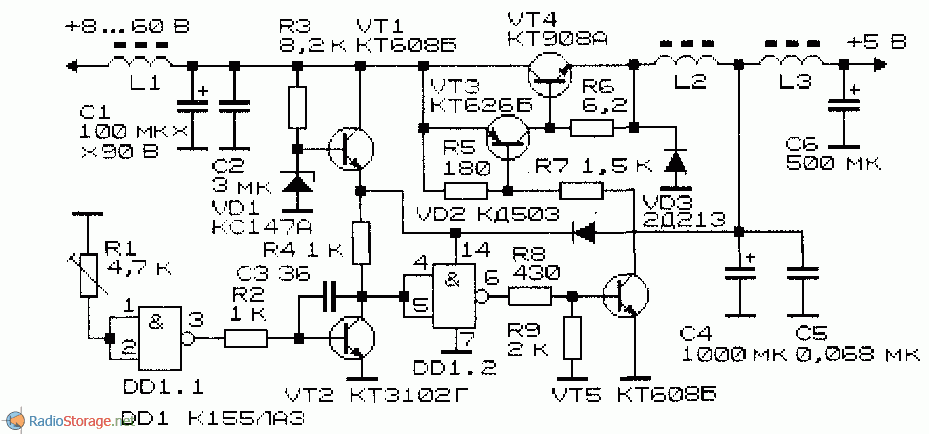

Импульсный стабилизатор напряжения (рис. 6.6) состоит из узла запуска (R3, VD1, ѴТ1, VD2), источника опорного напряжения и устройства сравнения (DD1.1, R1), усилителя постоянного тока (ѴТ2, DD1.2, ѴТ5), транзисторного ключа (ѴТЗ, ѴТ4), индуктивного накопителя энергии с коммутирующим диодом (VD3, L2) и фильтров входного (L1, С1, С2) и выходного (С4, С5, L3, С6). Частота переключения индуктивного накопителя энергии в зависимости от тока нагрузки находится в пределах 1,3. 48 кГц.

Все катушки индуктивности L1 L3 одинаковы и намотаны в броневых магнитопроводах Б20 из феррита 2000НМ с зазором между чашками около 0,2 мм. Обмотки содержат по 20 витков жгута из четырех проводов ПЭВ-2 0,41. Можно применить также кольцевые ферритовые магнитопроводы с зазором.

Номинальное выходное напряжение 5 В при изменении входного от 8 до 60 б и КПД преобразования 69. 72%. Коэффициент стабилизации 500. Амплитуда пульсаций выходного напряжения при токе нагрузки 0,7 А не более 5 мВ. Выходное сопротивление 20 мОм. Максимальный ток нагрузки (без теплоотводов для транзистора VT4 и диода VD3) 2 А.

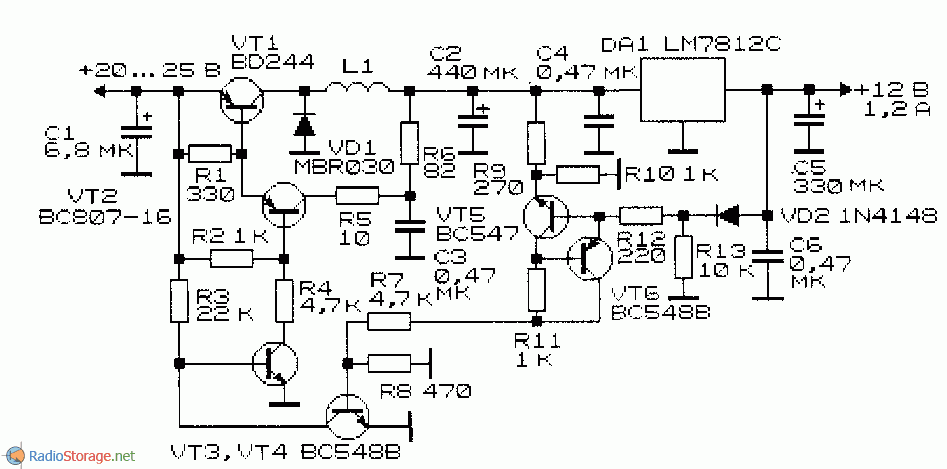

Импульсный стабилизатор напряжения (рис. 6.7) при входном напряжении 20. 25 В обеспечивает на выходе стабильное напряжение 12 В при токе нагрузки 1,2 А. Пульсации на выходе до 2 мВ. Благодаря высокому КПД в устройстве не используются теплоотводы. Индуктивность дросселя L1 470 мкГч.

Аналоги транзисторов: ВС547 КТ3102А] ВС548В КТ3102В. Приблизительные аналоги транзисторов ВС807 КТ3107; BD244 КТ816.

Источник: Шустов М. А. Практическая схемотехника. Преобразователи напряжения.

Источник