Индикаторы фазового провода своими руками

Индикатор с неоновой лампочкой

В наиболее распространенном и часто встречающимся исполнении, индикатор фазы представляет собой прибор, выполненный в виде обычной отвертки (рис.1). Внутри ручки расположена сигнальная лампочка. На одном конце прибора находится металлическое жало, а на другом – шунтовой контакт.

Рис.1. Индикаторная отвертка с неоновой лампой

Работает индикатор фазы очень просто. Жало прибора необходимо соединить с оголенным участком провода. Пальцем руки нужно дотронуться до шунтового контакта прибора. В этом случае, если исследуемый провод оказывается фазовым, в ручке индикатора загорается сигнальная лампочка. Если провод нулевой фазы, или заземления, то индикатор не зажигается.

Рассмотрим несколько вариантов определения.

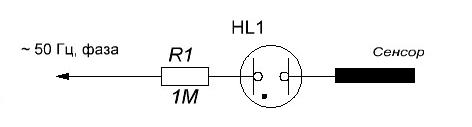

Принципиальная схема индикатора на неоновой лампе представлена на рис.2. Обычно в состав индикатора входят:

- Последовательно включенные щуп-жало отвертки;

- Ограничитель тока (резистор R1 сопротивлением 0,47 – 1Мом с малой емкостью между подводящими электродами, например, типа ВС-0,5; МЛТ-1,0; МЛТ-2,0);

- Неоновая лампа HL1;

При однополярном подключении отвертки к токонесущему фазовому проводнику и касании пальцем сенсорной площадки неоновая лампа засветится, сигнализируя о наличии сетевого напряжения. Напряжение, которое можно контролировать подобным индикатором, составляет 90 – 380 В при частоте 50 Гц.

Рис.2. Принципиальная схема индикатора на неоновой лампе

В качестве индикатора может быть использован светодиод, который является одним из самых привлекательных индикаторов сетевого напряжения: он малогабаритен; он потребляет небольшую мощность при достаточно ярком свечении.

Индикатор со светодиодом и релаксационным генератором импульсов

Эти генераторы импульсов работают по принципу накопления энергии на конденсаторе (с малым током утечки и рабочим напряжением, превышающим напряжение пробоя порогового элемента) и кратковременного сброса энергии на светодиод. Частота вспышек вспышек светодиода при напряжении сети 220 в близка к 3 Гц.

Требования к пороговому элементу:

- Малые токи утечки при напряжении ниже пробивного;

- Малое сопротивление при пробое.

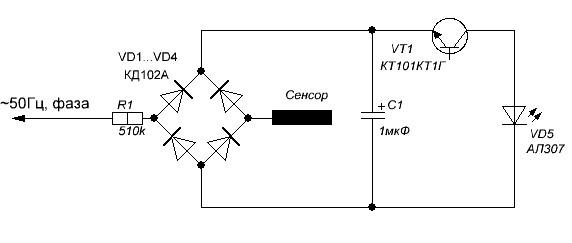

Таким требованиям отвечают лавинные транзисторы, которые должны быть включены инверсно. На рис.3 приведена схема индикатора «фазы», выполнена на основе релаксационного генератора на лавинном транзисторе типа КТ101КТ1Г структуры n-p-n (либо КТ162КТ1 структуры p-n-p).

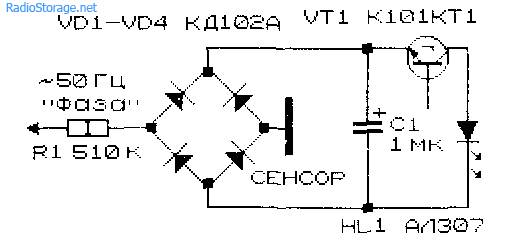

Рис.3. Схема индикатора фазового провода с сенсором на плече выпрямительного моста, выполненного на основе релаксационных генераторов на лавинных транзисторах

Схема такого индикатора содержит ограничитель тока, выпрямитель, выполненной по мостовой схеме, и собственно релаксационный генератор импульсов. При увеличении емкости конденсатора с малой утечкой яркость вспышек повышается со снижением частоты вспышек.

Минимальное напряжение, которое позволяют обнаружить подобные индикаторы, составляет 45 В. В случае с неоновой лампочкой — не менее 70 В.

При необходимости чувствительность индикаторов легко «загрубить» включением высокоомных делителей напряжения, не инверсным включением лавинных транзисторов, подключением стабилитронов и их цепочек и другими методами.

Индикатор со светодиодом и токоограничительными (гасящими) элементами

При использовании светодиода в качестве индикатора сетевого напряжения следует помнить, что работать он будет не с постоянным, а с переменным током при амплитудном значении напряжения около 310 В, поэтому необходимо: ограничить ток через светодиод до максимально допустимого; защитить светодиод от обратного напряжения.

Приведенные ниже схемы пригодны для использования практически любых светодиодов, работающих в диапазоне видимого света. Предпочтение все же отдается ярким светодиодам с рассеянным излучением (в порядке возрастания силы света): АЛ307КМ (красный), АЛ307ЖМ (желтый); АЛ307НМ (зеленый).

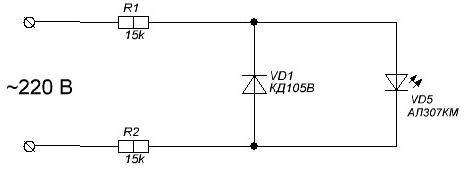

Диод в обоих вариантах должен быть рассчитан на выпрямленный ток не менее 20 мА.

Рис.4. Схема индикатора сетевого напряжения с токоограничительными резисторами

Схема с токоограничительным резистором показана на рис.4. Резисторы R1 и R2 – ограничители тока через светодиод HL1, который в данном случае выбран равным 10 мА. Вместо двух резисторов мощностью по 1 Вт можно установить один на 2 Вт, но сопротивлением 30 кОм.

Диод VD1 ограничивает обратное напряжение, приложенное к светодиоду, на уровне около 1 В. Он может быть едва ли не любым кремниевым, лишь бы был способен пропускать выпрямленный ток более 10 мА. Но предпочтение следует отдать миниатюрным диодам серий КД102-КД104 либо другим малогабаритным, скажем, серий КД105, КД106, КД520, КД522.

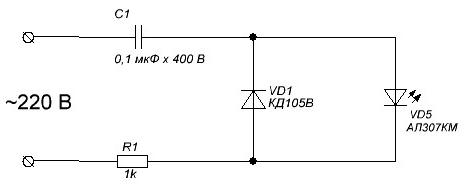

Другой вариант включения светодиода показан на рис.5. Здесь токоограничивающим элементом является конденсатор С1. Желательно использовать малогабаритный пленочный металлизированный конденсатор типа К73-17 либо бумажный, рассчитанный на работу при переменном токе и с номинальным напряжением не менее 400 В. При зарядке самого конденсатора ток через него ограничивает резистор R1.

Рис.5. Схема индикатора сетевого напряжения с токоограничительным конденсатором

Источник

Индикаторы фазы 220В на светодиодах

Пробники, используемые для индикации «фазы», наличия высокого напряжения, известны уже несколько десятилетий. Обычно в их состав входят последовательно включенные щуп-жало отвертки, ограничитель тока — резистор сопротивлением 0,47. 1 МОм с малой емкостью между подводящими электродами (резисторы типа ВС-0,5, МЛТ-1,0, МЛТ-2,0), неоновая лампа и сенсорная площадка. При однополярном подключении отвертки к токонесущему «фазовому» проводнику и касании пальцем сенсорной площадки неоновая лампа светится, сигнализируя о наличии напряжения. Напряжение, которое можно контролировать подобным индикатором, составляет 90. 380 В, реже от 70 до 1000 В при частоте 50 Гц.

Длительное время считалось, что заменить неоновую лампу другим элементом индикации невозможно. Действительно, емкостной ток, протекающий от источника переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 100. 400 В через цепь индикации и тело человека на «землю» при эквивалентной емкости тела человека около 300 пФ (экспериментальная оценка автора), составляет 10. 40 мкА, что на два порядка ниже величины тока, необходимого для свечения светодиодов. Тем не менее, применяя специальные схемные решения, можно использовать для индикации «фазы» светодиоды, пьезокерамические зуммеры и другие излучатели [Рл 3/95-26, F 11/97-1313].

Оценим мощность, потребляемую неоновой лампой при ее непрерывном свечении: при напряжении на лампе типа МН-3, равном 65 В, и токе 10. 40 мкА подводимая мощность не превышает 0.5. 2 мВт. Значение подводимой мощности оказывается достаточным, чтобы светодиод мог светиться, однако напрямую обеспечить необходимую величину тока невозможно. Поэтому требуется использование своеобразных «трансформаторов времени»: во сколько раз уменьшается время непрерывного свечения светодиода, во столько раз возрастает сила тока, протекающего через него. В результате получается не непрерывное свечение индикатора, а импульсное, с сохранением величины подводимой мощности. Для реализации такого «трансформатора времени» прекрасно подойдут релаксационные генераторы импульсов, работающие по принципу накопления и кратковременного сброса энергии: периодический заряд конденсатора от слаботочного источника тока до напряжения пробоя порогового элемента и последующий разряд на низкоомную нагрузку — светодиод. Разрядный ток при этом достаточен, чтобы вызвать яркую вспышку светодиода.

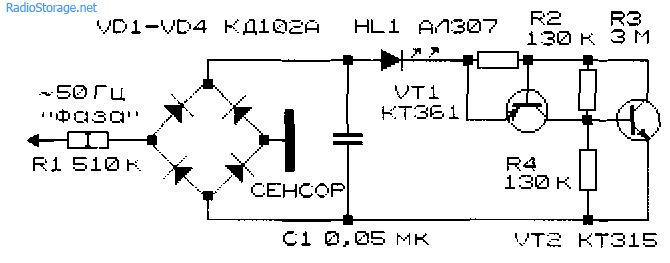

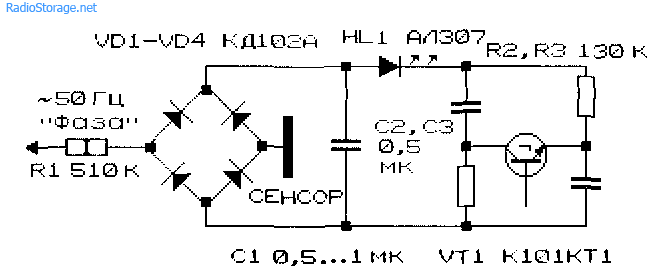

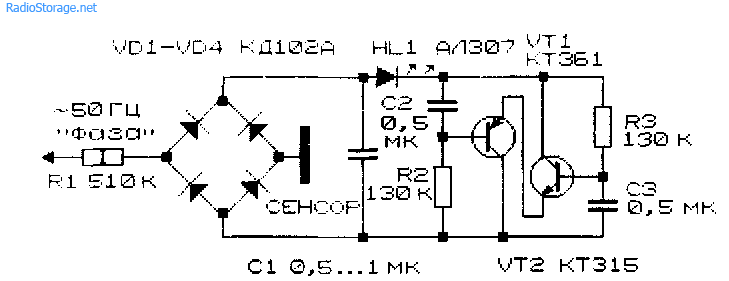

Таким образом, подобное устройство должно содержать накопительный конденсатор, имеющий малый ток утечки и рассчитанный на рабочее напряжение, превышающее напряжение пробоя порогового элемента, и сам пороговый элемент с малыми токами утечки при напряжении ниже пробойного и небольшим сопротивлением при пробое. Этим требованиям отвечают лавинные транзисторы и их аналоги. На рис. 34.1 — 34.3, 34.6 приведены схемы индикаторов «фазы», выполненные на основе релаксационных генераторов на лавинных транзисторах типа К101КТ1 структуры п-р-п (либо К162КТ1 структуры р-п-р). Транзисторы должны быть включены инверсно.

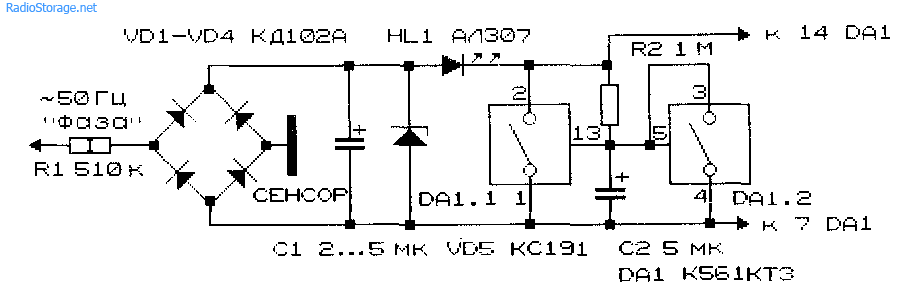

(рис. 34.1) содержит ограничитель тока, выпрямитель по мостовой схеме, и, собственно, релаксационный генератор импульсов. Частота вспышек светодиода при напряжении сети 220 В около 3 Гц: увеличение емкости (бумажного или электролитического конденсатора с малой утечкой) приводит к повышению яркости вспышек и уменьшению частоты. Минимальное напряжение, которое позволяет обнаружить подобный индикатор, составляет 45 В. Частота вспышек при этом равняется 0,3 Гц. Для сравнения: индикаторы на неоновых лампах позволяют индицировать напряжения не ниже 65. 90 В.

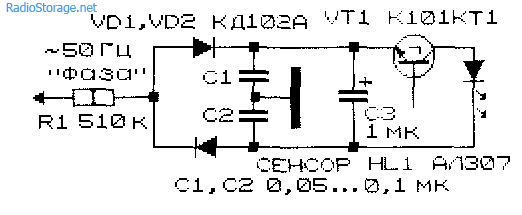

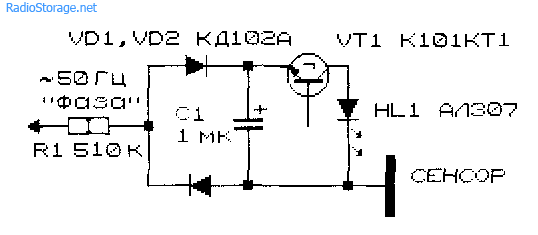

Индикаторы (рис. 34.2 и 34.3) используют другие схемы выпрямителей с сохранением основного назначения. В этих схемах продемонстрирована также возможность подключения сенсорных площадок к другим элементам схемы.

Устройство (рис. 34.4) выполнено на основе составного лавинного тиристора. В схеме генератора импульсов (рис. 34.5) используется аналог лавинного транзистора с напряжением переключения (пробоя) 12 В. Для транзисторов микросхемы К101КТ1 при инверсном включении это напряжение около 8 В.

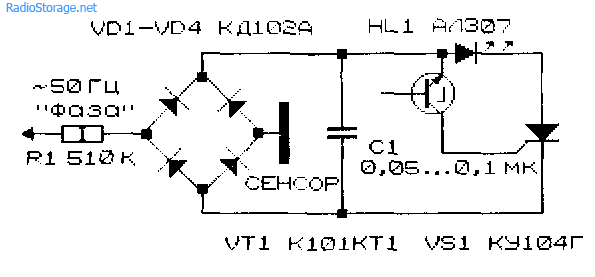

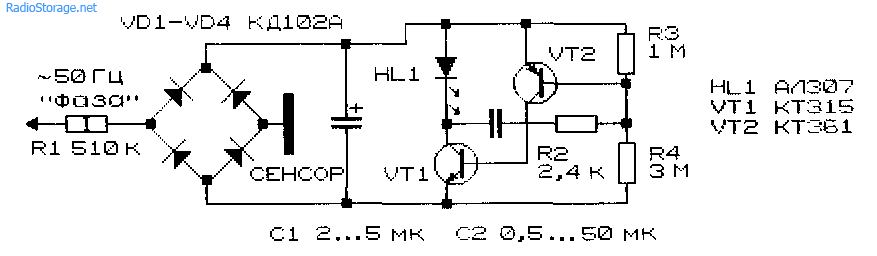

Индикатор «фазы» (рис. 34.6) собран по мостовой RC-cxe-ме с лавинным транзистором в диагонали моста в качестве порогового элемента.

Схема индикатора (рис. 34.7) также содержит RC-moct, однако в ней использованы транзисторы разной (п-р-п и р-п-р) структуры: при заряде конденсаторов С2 и СЗ до определенного значения транзисторы мгновенно переключаются из состояния «выключено» в состояние «включено». Происходит разряд конденсатора С1 на светодиод HL1, и процесс повторяется.

В индикаторах «фазы» без использования внешних источников питания могут быть применены и другие виды генераторов. Например, на рис. 34.8 показана схема индикатора с генератором на двух транзисторах разного типа проводимости. При варьировании параметров элементов могут быть получены частые, но неяркие вспышки светодиода, либо яркие, но редкие вспышки. Следует отметить, что при увеличении емкости накопительного конденсатора С1 (для всех схем) возрастает и «мертвое время» — с момента подключения индикатора к сети до момента первой вспышки (доли, единицы секунд).

На рис. 34.9 и 34.10 представлены схемы индикаторов «фазы» с генератором импульсов на К7Ю7-микросхемах. Генератор импульсов (рис. 34.9) выполнен на основе К7Ю7-коммутатора. Он вырабатывает пилообразные импульсы, поэтому яркость свечения светодиода плавно нарастает и плавно снижается. Работает генератор следующим образом: конденсатор С2 заряжается через резистор R2 до напряжения включения коммутаторов тока (элементы DA1.1 и DA1.2); при срабатывании коммутаторов ключевой элемент DA1.1 разряжает через светодиод накопительный конденсатор С1, a DA1.2 разряжает конденсатор С2, после чего процесс повторяется.

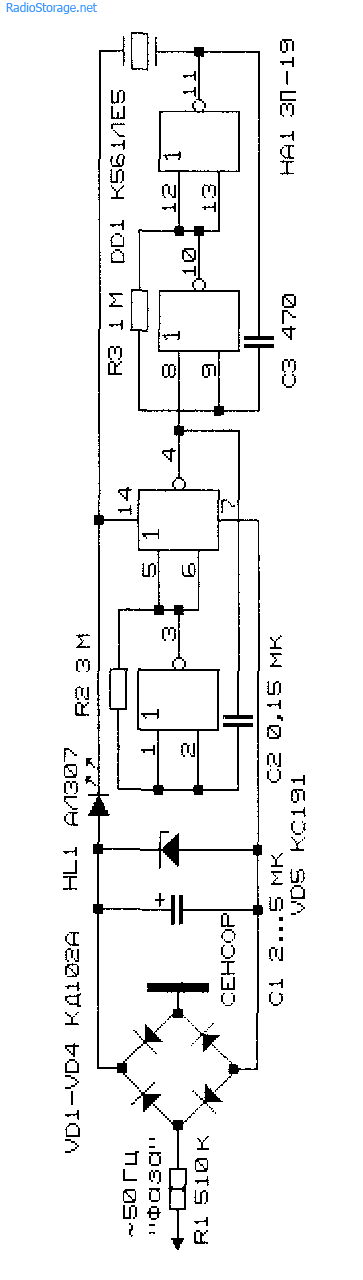

Устройство (рис. 34.10) основано на двух генераторах импульсов, первый из которых определяет длительность и частоту следования световых вспышек и звуковых посылок, второй — частоту звука. Поскольку в процессе заряда конденсатора С1 устройство потребляет на несколько порядков меньший ток, чем в режиме индикации, оно, фактически работает по описанному ранее принципу «включено/выключено».

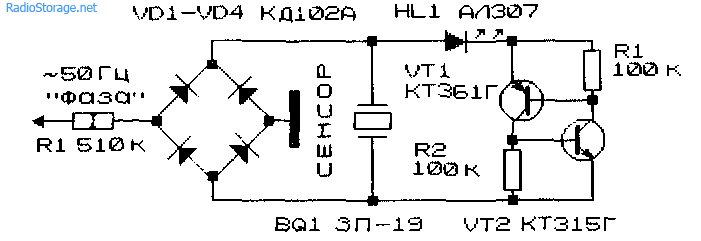

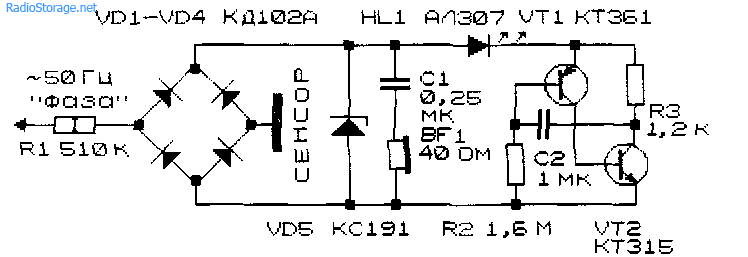

Индикаторы «фазы» (рис. 34.11 и 34.12) также содержат то-коограничивающий резистор R1, мостовой выпрямитель VD1 — VD4 и генератор слаботочных импульсов. В схеме на рис. 34.11 он выполнен на аналоге биполярного лавинного транзистора (транзисторы VT1, VT2) [МЭСХ 4/98-23], а в схеме на рис. 34.12 на несимметричном мультивибраторе на транзисторах VT1 и VT2 [EWWW 6/00-459]. Отличаются эти схемы от вышеописанных тем, что помимо светодиодной индикации используют и звуковой сигнал. В первом индикаторе использован пьезокерамический звукоизлучатель, одновременно играющий роль времязадающего конденсатора релаксационного генератора импульсов. У второго — для звуковой индикации использован телефонный капсюль сопротивлением 40. 60 Ом.

В схемах могут быть применены светодиоды типов АЛ307, АЛ336 и другие индикаторы, которые желательно подобрать по максимальному свечению при минимальном токе. Особенно пригодны для этих целей так называемые сверхяркие светодиоды зарубежного производства. Поскольку падение напряжения на элементах схем (исключая резистор R1) определяется напряжением пробоя порогового элемента (8 В и более), в них могут быть использованы низковольтные кремниевые диоды и транзисторы с малыми обратными токами л-р переходов.

Индикаторы дают возможность проверять на токонесущих элементах наличие напряжения, превышающего 45. 50 В (при частоте 50 Гц), в том числе индицировать различные наводки; позволяют оценивать качество заземления и возможность его использования; проверять наличие напряжений на трубах отопления и т.д. Эти устройства можно использовать и в цепях с повышенной частотой, например, для индикации напряжения в сети 400 Гц, хотя следует учитывать, что емкостной ток через тело человека возрастает при этом пропорционально частоте тока. Чувствительность индикаторов можно легко понизить включением высокоомных делителей напряжения, неинверсным включением лавинных транзисторов, подключением стабилитронов и их цепочек и другими методами.

Вместо отвертки к индикаторам может быть подключена внешняя антенна. В этом случае индикаторы «фазы» преобразуются в индикаторы переменного электрического поля. Они дистанционно, бесконтактно и без использования источников питания сигнализируют о наличии высокого напряжения. Верхняя граничная частота работы таких индикаторов будет определяться частотными свойствами диодов выпрямителя и может достигать сотен МГц.

Литература: Шустов М.А. Практическая схемотехника (Книга 1), 2003 год

Источник