Делаем высокочувствительный детектор электромагнитного поля

Простой в сборке, но высокочувствительный, детектор электромагнитного поля на Arduino

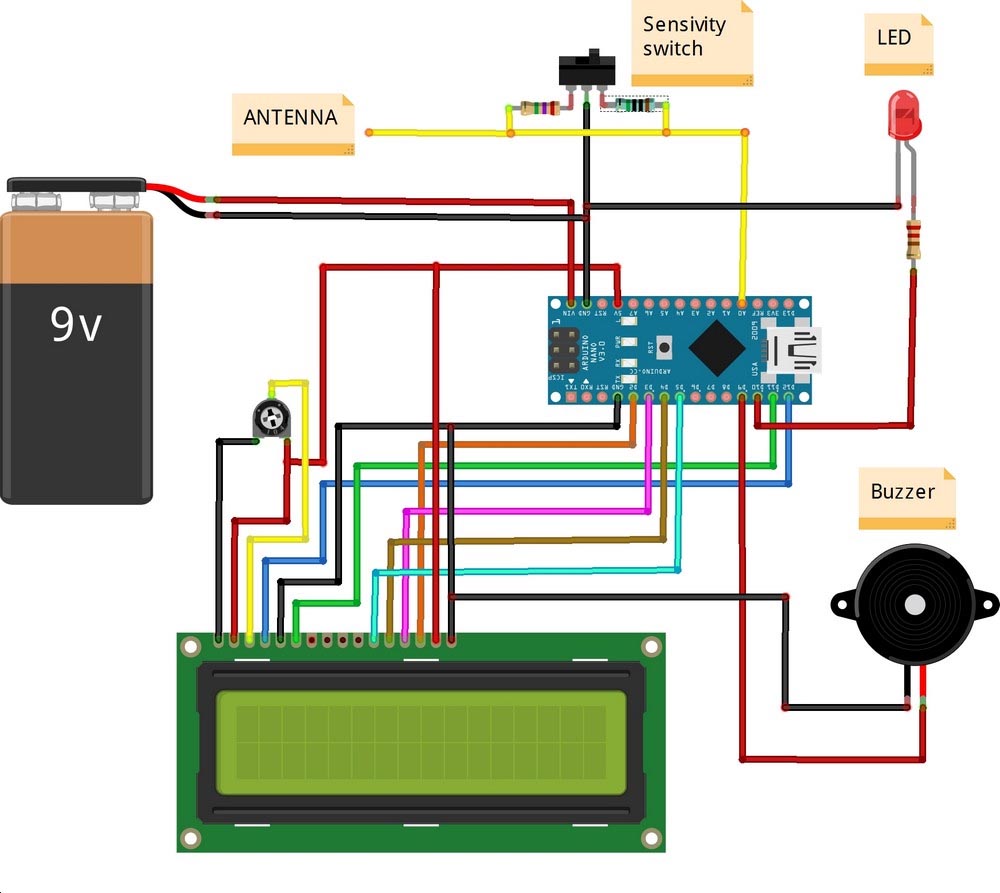

Это простое устройство способно обнаруживать даже очень слабые электромагнитные поля. Относительная напряженность поля отображается в графическом виде на ЖК-индикаторе, дополнительно прибор сигнализирует звуковым зуммером и светодиодом (Рисунок 1).

| |

| Рисунок 1. | Внешний вид детектора электромагнитного поля. |

Схема соединений компонентов прибора в среде Fritzing изображена на Рисунке 2. (Схема в более высоком разрешении доступна для скачивания в разделе загрузок). Как видно на рисунке, схема очень проста и состоит из платы Arduino Nano, двустрочного ЖК-индикатора, зуммера, светодиода, переключателя и батареи питания 9 В.

| |

| Рисунок 2. | Принципиальная схема высокочувствительного детектора электромагнитного поля. |

Основой прибора является плата Arduino Nano. В качестве датчика используется отрезок медного провода диаметром 1.5 мм, но вы можете использовать любой тип провода. Чувствительность прибора можно регулировать программно (в исходном коде), а также путем изменения номинала резистора, включенного между землей и аналоговым входом A0. Можно предусмотреть в конструкции несколько резисторов и подключать их в схему с помощью переключателя. В авторском варианте с помощью переключателя выбирается один из двух резисторов и, соответственно, степень чувствительности прибора. Таким образом, прибор можно откалибровать, сравнивая его показания с промышленным решением.

Светодиод подключен к выходу D10, звуковой зуммер к выходу D9. ЖК индикатор 16×2 подключается к плате Arduino по параллельному 4-битному интерфейсу. Для регулировки контрастности индикатора используется подстроечный резистор.

Программная часть прибора (скетч Arduino) представляет собой комбинацию двух Arduino-проектов: из проекта измерителя уровня громкости на Arduino KTAudio используется часть для работы с ЖК-индикатором, а из проекта детектора электромагнитного поля Aaron ALAI EMF Detector используется часть для работы с сенсором. Автор внес некоторые коррективы для повышения стабильности работы устройства. Скетч доступен для скачивания в разделе загрузок.

На видео ниже видно, что прибор может легко обнаруживать электромагнитные поля, создаваемые скрытыми силовыми кабелями электрической сети в доме, даже если они не подключены к потребителю. Электромагнитное поле от старого ЭЛТ-монитора может быть обнаружено на расстоянии 3 м и более.

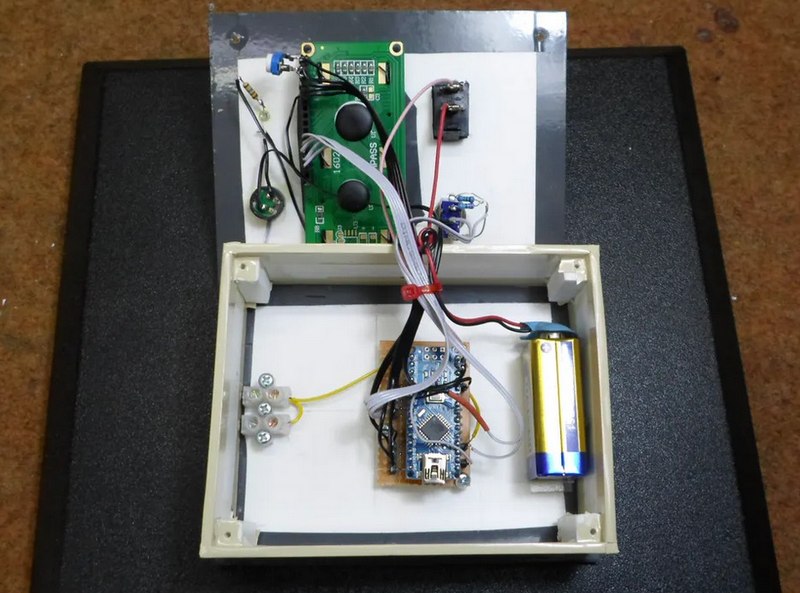

Все компоненты прибора можно разместить в небольшом корпусе (Рисунок 3).

| |

| Рисунок 3. | Вариант расположения компонентов детектора электромагнитного поля в корпусе. |

Загрузки

Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман

Источник

Индикатор магнитного поля своими руками

Собранный из нескольких деталей индикатор оказывается совершенно неинерционным и сравнительно чувствительным, чтобы, к примеру, определить намагниченность лезвия бритвы или часовой отвертки. Кроме того, подобный прибор пригодится в школе для демонстрации явления индукции и самоиндукции.

Каков принцип работы схемы индикатора магнитного поля? Если вблизи катушки, лучше всего со стальным сердечником, пронести постоянный магнит, его силовые линии пересекут витки катушки. На выводах катушки появится ЭДС, величина которой зависит от напряженности магнитного поля и числа витков катушки. Остается усилить снимаемый с выводов катушки сигнал и подать его, например, на лампу накаливания от карманного фонаря.

|

Датчиком является катушка индуктивности L1, намотанная на железном сердечнике. Она подключена через конденсатор С1 к усилительному каскаду, выполненному на транзисторе VT1. Режим работы каскада задается резисторами R1 и R2. В зависимости от параметров транзистора (статический коэффициент передачи и обратный ток коллектора) оптимальный режим работы устанавливают переменным резистором R1.

В эмиттерную цепь транзистора первого каскада включен составной транзистор VT2-VT3 из транзисторов разной структуры.

Нагрузкой этого транзистора является сигнальная лампа HL1. Для ограничения максимального коллекторного тока транзистора VT3 в цепи базы транзистора VT2 стоит резистор R3.

Как только вблизи сердечника датчика окажется намагниченный предмет, появившийся на выводах катушки сигнал усилится, и сигнальная лампа на мгновение вспыхнет. Чем больше предмет и сильнее его намагниченность, тем ярче вспышка лампы.

Схема индикатора магнитного поля, вроли датчика лучше всего использовать катушку с сердечником от электромагнитных реле РСМ, РЭС6, РЗС9 или других, сопротивлением обмотки не менее 200 Ом. Учтите, чем больше сопротивление обмотки, тем более чувствительным будет индикатор.

Неплохие результаты получаются с самодельным датчиком. Для него берут отрезок стержня диаметром 8 и длиной 25 мм из феррита 600НН (от магнитной антенны карманных приемников). На длине примерно 16 мм на стержень наматывают внавал 300 витков провода ПЭВ-1 0,25. 0,3, размещая их равномерно по всей поверхности. Сопротивление обмотки такого датчика примерно 5 Ом. Чувствительность датчика, необходимая для работы прибора, обеспечивается благодаря высокой магнитной проницаемости сердечника. Чувствительность зависит также от статического коэффициента передачи тока транзисторов, поэтому желательно использовать транзисторы с возможно большим значением этого параметра. Кроме того, транзистор VT1 должен быть с небольшим обратным током коллектора. Вместо МП103А можно применить КТ315 с любым буквенным индексом, а вместо МП25Б — другие транзисторы серий МП25, МП26, обладающие коэффициентом передачи не менее 40.

Схема индикатора магнитного поля расположение радиокомпонентов. Часть деталей индикатора смонтируйте на плате из любого изоляционного материала (гетинакс, текстолит, оргалит) . Монтаж навесной, для подпайки выводов деталей установите на плате шпильки длиной 8. 10 мм из толстого (1. 1.5 мм) облуженного медного провода. Вместо шпилек можно расклепать на плате пустотелые заклепки либо установить небольшие скобки из жести от консервной банки. Так же поступайте в дальнейшем при изготовлении плат для навесного монтажа. Соединения между шпильками ведите голым луженым монтажным проводом, а в случае пересечения проводников надевайте на один из них отрезок поливинилхлоридной трубки либо кембрика.

Монтажная плата индикатора магнитного поля

После монтажа деталей к плате подпаивают проводниками в изоляции датчик, переменный резистор, сигнальную лампу, выключатель и источник питания. Включив питание, устанавливают движок переменного резистора в такое положение, чтобы нить накала лампы едва светилась. Если же нить сильно раскалена даже при верхнем по схеме положении движка, следует заменить резистор R2 другим, с большим сопротивлением.

Перед сердечником датчика помещают ненадолго небольшой магнит. Лампа должна ярко вспыхнуть. Если же вспышка слабая, это свидетельствует о малом коэффициенте передачи транзистора VT1. Его желательно заменить.

Затем к сердечнику датчика нужно приблизить конец намагниченной отвертки. Намагнитить ее нетрудно несколькими касаниями сравнительно сильного постоянного магнита, например магнита динамической головки мощностью 1 Вт. С намагниченной отверткой яркость вспышки сигнальной лампы будет меньше, чем с постоянным магнитом. Совсем слабой будет вспышка, если вместо отвертки использовать намагниченное лезвие безопасной бритвы.

Во время работы индикатора переменным резистором устанавливайте сначала возможно меньшую яркость свечения лампы, а затем уже подносите к сердечнику датчика испытываемый предмет. При проверке слабо намагниченных предметов яркость сигнальной лампы немного увеличивают, чтобы лучше было заметно ее изменение.

|

Как уже было сказано, вокруг проводника с током образуется магнитное поле. Если включить, скажем, настольную лампу, то такое поле будет вокруг проводов, подводящих к лампе сетевое напряжение. Причем поле будет переменным, изменяющимся с частотой сети (50 Гц). Правда, напряженность поля невелика, и обнаружить его можно лишь чувствительным индикатором — о его устройстве будет рассказано позже.

Совсем иначе обстоит дело с работающим паяльником. Его нагревательная обмотка (спираль) выполнена в виде катушки, и вокруг нее образуется достаточно мощное магнитное поле, которое можно зафиксировать сравнительно простым индикатором.

Принципиальная схема индикатора переменного магнитного поля

Входная часть индикатора напоминает такую же часть предыдущего прибора: та же катушка индуктивности L1 с конденсатором С1, то же построение схемы первого каскада на транзисторе VT1. Только цепочка из двух резисторов в цепи базы транзистора заменена одним резистором R1, сопротивление которого уточняется в процессе настройки прибора. Транзистор же взят германиевый структуры р-n-р.

Далее следует усилитель, собранный на транзисторах VT2 — VT4 и нагруженный на сигнальную лампу HL1.

В исходном состоянии транзисторы VT1 и VT2 открыты настолько, что между выводами коллектора и эмиттера транзистора VT2 небольшое напряжение (т. е. транзистор VT2 находится почти в насыщенном состоянии). Поэтому транзисторы VT3 и VT4 открыты незначительно, и лампа HL1 едва светится.

Схема индикатора переменного магнитного поля, работа: как только к датчику приближают нагревательный элемент паяльника, на выводах катушки датчика появляется сигнал переменного тока. Он усиливается транзисторами VT1, VT2. В результате транзистор VT2 начинает закрываться, и напряжение между его выводами эмиттера и коллектора возрастает. Начинают работать транзисторы VT3, VT4, ток через лампу увеличивается, она будет светиться. Чем меньше расстояние между нагревательным элементом и датчиком, тем ярче светится лампа.

Схема индикатора настройка. Лампа засветится уже на расстоянии примерно 100 мм от датчика до паяльника мощностью 35. 40 Вт. Это расстояние определяется чувствительностью индикатора. Оно будет еще больше, если используется паяльник мощностью 50 или 100 Вт.

Первые два транзистора могут быть серий МП39 — МП42 со статическим коэффициентом передачи тока 15. 25, VT3 — того же типа, но с коэффициентом передачи 50. 60. С таким же коэффициентом передачи следует подобрать и транзистор VT4 (он может быть серий МП25, МП26). Постоянные резисторы — МЛТ-0,25, подстроечный — СПЗ-16 или другой малогабаритный. Датчик и сигнальная лампа — такие же, что и в предыдущей конструкции, конденсатор — бумажный, например МБМ.

Часть деталей индикатора можно смонтировать на монтажной плате навесным способом, как это было в предыдущей конструкции.

По своему выбору можете изготовить (или приспособить имеющийся) корпус, установив на его верхней панели лампу и выключатель питания, а внутри расположив плату с батареей 3336. Датчик размещают либо на верхней панели, либо на боковой стенке.

Перед налаживанием индикатора движок подстроечного резистора R2 устанавливают в верхнее по схеме положение, а вывод коллектора транзистора VT2 отключают от вывода базы VT3 и резистора R3. Подав выключателем SA1 питание, устанавливают движок подстроечного резистора в такое положение, чтобы лампа HL1 светилась примерно вполнакала. При этом на выводах коллектора и эмиттера транзистора VT4 должно быть падение напряжения около 1,5 В.

Затем включают в цепь эмиттера транзистора VT2 миллиамперметр на 5. 10 мА, подсоединяют вывод коллектора к резистору R3 и выводу базы транзистора VT3, подают питание и измеряют ток эмиттера транзистора VT2. Подбором резистора R1 устанавливают его равным 1,5. 2,5 мА в зависимости от установленного общего сопротивления резисторов R2 и R3. Этот ток можно установить и без миллиамперметра — по едва заметному накалу нити сигнальной лампы. Когда же к датчику подносят нагревательный элемент паяльника, ток должен падать до 1 . 0,5 мА, а яркость свечения лампы возрастать.

В процессе работы схемы индикатора напряжение батареи питания будет снижаться, и начальную яркость свечения лампы придется увеличивать подстроечным резистором.

Этот индикатор может найти применение в качестве автоматического переключателя мощности паяльника. Для этого на подставке для паяльника напротив нагревателя (на расстоянии 50. 60 мм) нужно расположить датчик, а вместо лампы включить электромагнитное реле с током срабатывания 20. 40 мА при напряжении 3,5. 4 В. Нормально замкнутые контакты реле включают последовательно с одним из проводов питания паяльника, а параллельно контактам подключают резистор мощностью 10. 20 Вт сопротивлением 200. 300 Ом. Когда паяльник кладут на подставку, реле срабатывает и его контакты включают последовательно с паяльником гасящий резистор. Напряжение на паяльнике снижается примерно на 50 В, и жало паяльника немного остывает.

Как только паяльник снимают с подставки, реле отпускает, и на паяльник подается полное сетевое напряжение. Жало быстро разогревается до нужной температуры. Благодаря такому режиму работы жало будет служить дольше, а электроэнергии расходоваться меньше.

|

Очень часто в самый неподходящий момент теряются важные металлические детали или инструменты. Потерявшаяся где-нибудь в высокой траве отвертка, упавшие за шкаф или в полость пассатижи способны испортить настроение. В такие моменты может выручит простое приспособление — магнитный индикатор со световой и звуковой сигнализацией схему которого мы и рассмотрим.

|

Способен поймать слабое электромагнитное поле сетевых проводов, по которым протекает переменный ток. Такой прибор нужен для профилактики повреждения сетевых проводов при сверлении отверстий в стене. Собрать его очень легко, а готовые аналоги стоят дорого

Это интересное устройство позволяет услышать мир электромагнитного излучения, что нас окружает. Оно преобразует колебания высокой частоты излучения, генерируемого разнообразными электронными устройствами в слышимую форму. Можно использовать его возле компьютеров, планшетов, мобильных телефонов и т. д. Благодаря ему вам удастся услышать действительно уникальные звуки, создаваемые работающей электроникой.

Принципиальная электросхема

Схема предполагает реализацию данного эффекта с как можно наименьшим числом радиоэлементов. Дальнейшие улучшения и исправления лежат уже на вашем усмотрении. Некоторые значения деталей вы можете подобрать для своих потребностей, другие являются постоянными.

Процесс сборки

Сборка предполагает использование макетной платы размером не менее 15 x 24 отверстия, и особое внимание обращается на расположение элементов на ней. На фотографиях показано рекомендуемое расположение каждого из радиоэлементов и какие связи между ними выполнить. Перемычки на печатной плате можно выполнить из фрагментов кабеля или отрезанных ножек от других элементов (резисторы, конденсаторы), которые остались после их монтажа.

Сначала надо впаять катушки L1 и L2. Хорошо отодвинуть их друг от друга, что даст нам пространство и увеличит эффект стерео. Эти катушки являются ключевым элементом схемы — они ведут себя как антенны, которые собирают электромагнитное излучение из окружающей среды.

После впайки катушек можно установить конденсаторы C1 и C2. Их емкость составляет 2,2 мкФ и определяет нижнюю частоту среза звуков, которые будут услышаны в наушниках. Чем выше значение ёмкости, тем ниже звуки воспроизводящиеся в системе. Большая часть мощного электромагнитного шума лежит на частоте 50 Гц, так что есть смысл его отфильтровать.

Далее припаиваем резисторы по 1 кОм — R1 и R2. Резисторы эти, вместе с R3 и R4 (390 кОм) определяют усиление операционного усилителя в схеме. Инвертирование напряжения не имеет в нашей системе особого значения.

Виртуальная масса — резисторы R5 и R5 с сопротивлением 100 кОм. Они являются простым делителем напряжения, который в данном случае будет делить напряжение 9 V на половину, так что с точки зрения схемы питается м/с напряжением -4,5 V и +4,5 V по отношению к виртуальной массе.

Можно поставить в панельку операционный усилитель любой со стандартными выводами, например OPA2134, NE5532, TL072 и другие.

Подключаем аккумулятор и наушники — теперь мы можем использовать этот акустический монитор для прослушки электромагнитных полей. Батарею можно приклеить к плате скотчем.

Дополнительные возможности

Что можно добавить, чтобы увеличить функциональность? Регулятор громкости — два потенциометра между выходом из схемы и гнездом для наушников. Выключатель питания — сейчас схема включена все время, пока не отсоединится батарейка.

При испытаниях оказалось, что устройство очень чувствительно на источника поля. Вы можете услышать, например, как обновляется экран в мобильном телефоне, или как красиво поет кабель USB во время передачи данных. Приложенный к включенному громкоговорителю работает как обычный и вполне точный микрофон, который собирает эл-магнитное поле катушки работающего динамика.

Хорошо ищет кабеля в стене, на манер трассоискателя. Только надо поднять НЧ, увеличив все 4 ёмкости до 10 мкФ. Недостатком является довольно большой шум и ещё сигнал слишком слабый — нужен какой-то дополнительный усилитель мощности, например на PAM-8403.

Видео работы детектора ВЧ

Обсудить статью НЕОБЫЧНЫЙ ДЕТЕКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

Индикаторы электрических полей могут быть использованы для индивидуальной защиты электромонтеров, при поиске мест повреждений электрических сетей. С их помощью определяется наличие электростатических зарядов в полупроводниковом, текстильном производствах, хранилищах легковоспламеняющихся жидкостей. При поиске источников магнитных полей, определении их конфигурации и исследовании полей рассеяния трансформаторов, дросселей и электродвигателей не обойтись без индикаторов магнитных полей.

Схема индикатора высокочастотных излучений показана на рис. 20.1. Сигнал с антенны попадает на детектор, выполненный на германиевом диоде. Далее через Г-образный LC-фильтр сигнал поступает на базу транзистора, в коллекторную цепь которого включен микроамперметр. По нему и определяется мощность высокочастотных излучений.

Для индикации низкочастотных электрических полей используют индикаторы с входным каскадом на полевом транзисторе (рис. 20.2 — 20.7). Первый из них (рис. 20.2) выполнен на основе мультивибратора [ВРЯ 80-28, Р 8/91-76]. Канал полевого транзистора является управляемым элементом, сопротивление которого зависит от величины контролируемого электрического поля. К затвору транзистора подключена антенна. При внесении индикатора в электрическое поле, сопротивление исток — сток полевого транзистора возрастает, и мультивибратор включается.

В телефонном капсюле раздается звуковой сигнал, частота которого зависит от напряженности электрического поля.

Следующие две конструкции по схемам Д. Болотника и Д. Приймака (рис. 20.3 и 20.4) предназначены для поиска неисправностей в новогодних электрических гирляндах [Р 11/88-56]. Индикатор (рис. 20.3) в целом представляет собой резистор с управляемым сопротивлением. Роль такого сопротивления опять же играет канал сток — исток полевого транзистора, дополненного двухкаскадным усилителем постоянного тока. Индикатор (рис. 20.4) выполнен по схеме управляемого низкочастотного генератора. Он содержит пороговое устройство, усилитель и детектор сигнала, наведенного в антенне переменным электрическим полем. Все эти функции выполняет один транзистор — VT1. На транзисторах VT2 и VT3 собран генератор низкой частоты, работающий в ждущем режиме. Как только антенну устройства приближают к источнику электрического поля, транзистор VT1 включает звуковой генератор.

Индикатор электрического поля (рис. 20.5) предназначен для поиска скрытой проводки, электрических цепей, находящихся под напряжением, индикации приближения к зоне высоковольтных проводов, наличия переменных или постоянных электрических полей [РаЭ 8/00-15].

В устройстве использован заторможенный генератор светозвуковых импульсов, выполненный на аналоге инжекционно-по-левого транзистора (VT2, VT3). При отсутствии электрического поля высокой напряженности сопротивление сток — исток полевого транзистора VT1 невелико, транзистор VT3 закрыт, генерация отсутствует. Ток, потребляемый устройством, составляет единицы, десятки мкА. При наличии постоянного или переменного электрического поля высокой напряженности сопротивление сток — исток полевого транзистора VT1 возрастает, и устройство начинает вырабатывать светозвуковые сигналы. Так, если в качестве антенны использован вывод затвора транзистора VT1, индикатор реагирует на приближение сетевого провода на расстояние около 25 мм.

Потенциометром R3 регулируется чувствительность, резистор R1 задает длительность светозвуковой посылки, конденсатор С1 — частоту их следования, а С2 определяет тембр звукового сигнала.

Для повышения чувствительности в качестве антенны может быть использован отрезок изолированного провода или телескопическая антенна. Для защиты транзистора VT1 от пробоя параллельно переходу затвор — исток стоит подключить стабилитрон или высокоомный резистор.

Индикатор электрических и магнитных полей (рис. 20.6) содержит релаксационный генератор импульсов. Он выполнен на биполярном лавинном транзисторе (транзистор микросхемы К101КТ1А, управляемый электронным ключом на полевом транзисторе типа КП103Г), к затвору которого подключена антенна. Для задания рабочей точки генератора (срыв генерации в отсутствии индицируемых электрических полей) используют резисторы R1 и R2. Генератор импульсов через конденсатор С1 нагружен на высокоомные головные телефоны. При наличии переменного электрического поля (или перемещении предметов, несущих электростатические заряды) на антенне и, соответственно, затворе полевого транзистора появляется сигнал переменного тока, что приводит к изменению электрического сопротивления перехода сток — исток с частотой модуляции. В соответствии с этим релаксационный генератор начинает генерировать пачки модулированных импульсов, а в головных телефонах будет прослушиваться звуковой сигнал.

Чувствительность прибора (дальность обнаружения токонесущего провода сети 220 В 50 Гц) составляет 15. 20 см. В качестве антенны использован стальной штырь 300×3 мм. При напряжении питания 9 В ток, потребляемый индикатором в режиме молчания, составляет 100 мкА, в рабочем режиме — 20 мкА.

Индикатор магнитных полей (рис. 20.6) выполнен на втором транзисторе микросхемы. Нагрузкой второго генератора является высокоомный головной телефон. Сигнал переменного тока, снимаемый с индуктивного датчика магнитного поля L1, через переходной конденсатор С1 подается на базу лавинного транзистора, не связанную по постоянному току с другими элементами схемы («плавающая» рабочая точка). В режиме индикации переменного магнитного поля напряжение на управляющем электроде (базе) лавинного транзистора периодически изменяется, изменяется также и напряжение лавинного пробоя коллекторного перехода и, в связи с этим, частота и продолжительность генерации.

Индикатор (рис. 20.7) изготовлен на основе делителя напряжения, одним из элементов которого является полевой транзистор VT1, сопротивление перехода сток — исток которого определяется потенциалом управляющего электрода (затвора) с подключенной к нему антенной [Рк 6/00-19]. К резистивному делителю напряжения подключен релаксационный генератор импульсов на лавинном транзисторе VT2, работающий в ждущем режиме. Уровень начального напряжения (порог срабатывания), подаваемого на релаксационный генератор импульсов, устанавливается потенциометром R1.

Для предотвращения пробоя управляющего перехода полевого транзистора в схему введена защита (при отключении источника питания цепь затвор — исток закорочена). Повышение уровня громкости звукового сигнала достигается введением усилителя на биполярном транзисторе VT3. В качестве нагрузки выходного транзистора VT3 можно использовать низкоомный телефонный капсюль.

Для упрощения схемы высокоомный телефонный капсюль, например, ТОН-1, ТОН-2 (либо «среднеомный» — ТК-67, ТМ-2) может быть включен вместо резистора R3. В этом случае надобность в использовании элементов VT3, R4, С2 отпадает. Разъем, в который включается телефон, для снижения габаритов устройства, может одновременно служить выключателем питания.

При отсутствии входного сигнала сопротивление перехода сток — исток полевого транзистора составляет несколько сотен Ом, и напряжение, снимаемое с движка потенциометра на питание релаксационного генератора импульсов, мало. При появлении сигнала на управляющем электроде полевого транзистора сопротивление перехода сток — исток последнего возрастает пропорционально уровню входного сигнала до единиц, сотен кОм. Это приводит к увеличению напряжения, подаваемого на релаксационный генератор импульсов до величины, достаточной для возникновения колебаний, частота которых определяется произведением R4C1. Потребляемый устройством ток при отсутствии сигнала — 0,6 мА, в режиме индикации — 0,2. 0,3 мА. Дальность обнаружения токонесущего провода сети 220 В 50 Гц при длине штыревой антенны 10 см составляет 10. 100 см.

Индикатор высокочастотного электрического поля (рис. 20.8) [МК 2/86-13] отличается от аналога (рис. 20.1) тем, что его выходная часть выполнена по мостовой схеме, имеющей повышенную чувствительность. Резистор R1 предназначен для балансировки схемы (установки стрелки прибора на ноль).

Ждущий мультивибратор (рис. 20.9) использован для индикации сетевого напряжения [МК 7/88-12]. Индикатор работает при приближении его антенны к сетевому проводу (220 В) на расстояние 2. 3 см. Частота генерации для приведенных на схеме номиналов близка к 1 Гц.

Индикаторы магнитных полей по схемам, представленным на рис. 20.10 — 20.13, имеют индуктивные датчики, в качестве которых может быть использован телефонный капсюль без мембраны, либо многовитковая катушка индуктивности с железным сердечником.

Индикатор (рис. 20.10) выполнен по схеме радиоприемника 2-V-0. Он содержит датчик, двухкаскадный усилитель, детектор с удвоением напряжения и показывающий прибор.

Индикаторы (рис. 20.11, 20.12) имеют светодиодную индикацию и предназначены для качественной индикации магнитных полей [Р 8/91-83; Р 3/85-49].

Более сложную конструкцию имеет индикатор по схеме И.П. Шелестова, изображенный на рис. 20.13. Датчик магнитного поля подключен к управляющему переходу полевого транзистора, в цепь истока которого включено сопротивление нагрузки R1. Сигнал с этого сопротивления усиливается каскадом на транзисторе VT2. Далее в схеме использован компаратор на микросхеме DA1 типа К554САЗ. Компаратор сравнивает уровни двух сигналов: напряжения, снимаемого с регулируемого резистивного делителя R4, R5 (регулятора чувствительности) и напряжения, снимаемого с коллектора транзистора VT2. На выходе компаратора включен светодиодный индикатор.

Литература: Шустов М.А. Практическая схемотехника (Книга 1), 2003 год

Источник