- Записки программиста

- Собираем индикатор напряженности поля

- Индикатор напряженности поля

- Делаем простейший индикатор напряженности электромагнитного поля

- Индикатор напряженности поля для диапазона 2.4 Гц

- Пассивный индикатор электромагнитного высокочастотного поля

- Индикаторы поля

- Похожее

- Записки программиста

- Двухполярный детектор напряженности электрического поля

Записки программиста

Собираем индикатор напряженности поля

2 сентября 2019

Антенный моделировщик позволяет получить ответы на многие вопросы. Он способен предсказывать диаграмму направленности и поляризацию будущей антенны, распределение токов в ней, сравнивать несколько антенн (например, какая из них имеет больше усиление), и так далее. Но можем ли мы проделать нечто подобное для настоящих антенн, изготовленных нами в физическом мире? Оказывается, что можем, воспользовавшись индикатором напряженности поля. Это довольно незамысловатое устройство, и его легко сделать самостоятельно.

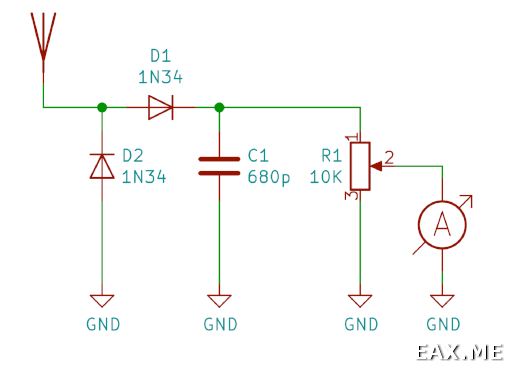

Схема была подсмотренна в видео Build a Simple Passive Field Strength Meter, снятом Kevin Loughin, KB9RLW:

Диоды D1 и D2 представляют собой выпрямитель, конденсатор C1 играет роль сглаживающего фильтра. На выходе получаем постоянное напряжение, которое зависит от того, насколько сильный сигнал принимает антенна. Чем больше это напряжение, тем больший ток пойдет через микроамперметр, и тем сильнее отклонится его стрелка. Потенциометр R1 работает как делитель напряжения и позволяет регулировать чувствительность индикатора. Устройство полностью пассивное и не требует источника питания.

В качестве D1 и D2 лучше использовать германиевые диоды. Поскольку они обладают напряжением смещения (voltage drop) около 0.3 В, при их использовании прибор будет более чувствительным. Для сравнения, напряжение смещения обычных кремниевых диодов составляет 0.7 В.

Чем меньше номинал микроамперметра, тем лучше. Мной была использована измерительная головка на 30 мкА. Микроамперметр на 50 или 100 мкА тоже подойдет, просто с ним прибор будет чуть менее чувствительным.

Полный список использованных мной компонентов, их стоимость и где они были приобретены:

- Германиевые диоды 1N34 или эквивалентные — 0.32$ за пару;

- Керамический конденсатор 680 пФ — 0.02$;

- Потенциометр 10 кОм — 0.61$;

- Микроамперметр на 30 мкА — 3.58$;

- Красное и черное «банановое» гнездо — 0.74$ за пару;

- Подходящий пластиковый корпус — 9.19$;

- Немного проводов, припоя и прочей мелочевки — эффективно 0$;

Важно! Некоторые продавцы на AliExpress и eBay продают под видом германиевых диодов обычные кремниевые диоды. Отличить оригинал от подделки можно, измерив напряжение смещения при помощи мультиметра. Если сомневаетесь, покупайте диоды в проверенных магазинах, или используйте отечественные аналоги, например, Д9Б, Д310 или Д311А.

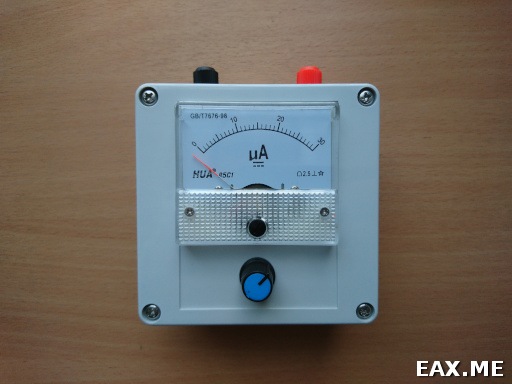

Окончательный вид индикатора:

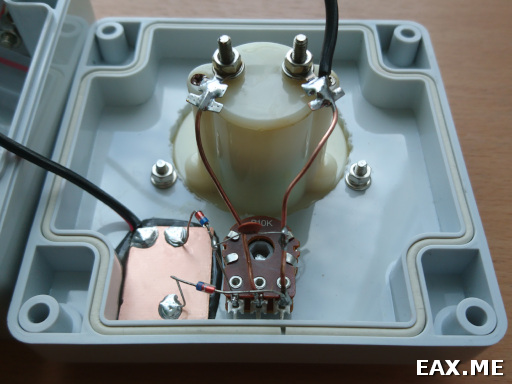

Внутри компоненты были соединены таким образом:

Устройство было проверено с куском провода длиной около одного метра в качестве антенны. Все работает как на КВ, так и на УКВ. Чем дальше прибор находится от антенны, тем слабее отклоняется стрелка. При вращении ручки потенциометра чувствительность прибора изменяется. При передаче трансивером несущей в интервале частот максимальное отклонение стрелки приходится на минимум КСВ. Отклонение стрелки изменяется в соответствии с изменением поляризации принимающей антенны. Направленная УКВ-антенна имеет существенно большее усиление, чем ненаправленная, а путем ее вращения можно оценить вид диаграммы направленности. В дельте можно найти места, на которые приходятся максимумы тока. А еще с помощью индикатора можно определить наличие синфазного тока в коаксиальном кабеле, а значит и эффективность используемого балуна.

Общая стоимость устройства составила 14.46$. Цены на готовые измерители напряженности поля начинаются где-то от 23$. Таким образом, проект вышел экономически выгодным.

Дополнение: В продолжение темы сопоставления реальных антенн с моделью вас может заинтересовать статья Как измерить диаграмму направленности антенны. Если же вас интересует настройка антенн, обратите внимание на пост Самодельный КСВ/ваттметр по схеме Брюне.

Источник

Индикатор напряженности поля

Для налаживания антенно-фидерных трактов любительских радиостанций необходим индикатор напряженности высокочастотного электрического поля. Предлагаемый в этой статье прибор отличается от обычно используемых высокой чувствительностью и широкой полосой рабочих частот.

Традиционно индикатор напряженности поля представляет собой антенну (чаще всего, в виде короткого штыря), амплитудный детектор (выпрямитель РЧ напряжений) и стрелочный измеритель (как правило, микроамперметр). Для повышения чувствительности индикатор делают активным, снабжая его усилителем РЧ или постоянного тока.

В предлагаемом индикаторе (рис. 1) отсутствует обычный амплитудный детектор, поскольку его функции выполняет микросхема К174ПС4— перемножитель сигналов, широко используемый радиолюбителями в смесителях радиоприемников, конвертерах и т. д.

Как же микросхема работает в нашем случае? Входной сигнал (как правило. синусоидальный или близкий к нему), принятый антенной WA1, поступает на два входа микросхемы — выводы 8 и 11 (два другие — выводы 7, 13 — соединяют по переменному току с общим проводом), и она осуществляет перемножение сигнала «сам на себя». Если Uвх=Usinwt, то на выходе микросхемы будет сигнал Uвых=KU 2 sin 2 wt, где U — амплитуда входного сигнала, w — его круговая частота, К — коэффициент передачи микросхемы. Это выражение можно преобразовать; Uвых=KU 2 sin 2 wt = KU 2 /2 — (KU 2 cos2wt)/2.

Таким образом, в выходном сигнале микросхемы присутствует постоянная составляющая и переменная составляющая удвоенной частоты, Постоянная составляющая пропорциональна квадрату входного напряжения, поэтому показания микроамперметра РА1, подключенного к выходу микросхемы, будут пропорциональны мощности сигнала, излучаемой антенной. Переменную составляющую легко подавить, установив конденсатор С7 достаточной емкости. Диоды VD1, VD2 служат для защиты входных цепей микросхемы от мощных сигналов.

Питается устройство от батареи напряжением 9 В («Крона», «Корунд», «Ника») и потребляет ток примерно 1,5 мА, Работоспособность сохраняется при уменьшении напряжения питания до 6 В. Максимальный ток через микроамперметр РА1 ограничен резисторами R1, R2.

В устройстве можно применитьпрактически любой малогабаритный стрелочный индикатор с током полного отклонения стрелки от 50 до 150 мкА, На частоте 28 МГц чувствительность устройства (минимальный регистрируемый сигнал) был 2. 3 мВ, а зависимость показаний от входного напряжения имела квадратичный характер (рис. 2). Благодаря атому прибор более чувствителен к изменениям напряженности поля, что позволяет точнее настраивать антенно-фидерные тракты. Так, например, при изменении напряжения на входе устройства в 1,4 раза (3 дБ) показания индикатора увеличиваются вдвое.

Вместо указанной на схеме K174ПC4 допустимо применить микросхемы К174ПС1, К174ПС2. Кроме диодов КД510A, подойдут КД522Б, КД503Б, Конденсаторы — КЛС, КД, К10-17, КМ, резисторы — МЛТ, С2-33, Выключатель — любой малогабаритный, лучше движковый на два положения.

Большинство деталей размещают на печатной плате (рис. 3) из одностороннего фольгированного стеклотекстолита. Плату нужно разместить ближе к антенне внутри металлического корпуса подходящих габаритов. Рядом с платой можно укрепить источник питания. На передней стенке корпуса устанавливают микроамперметр и выключатель. Антенна — телескопическая от малогабаритные транзисторных приемников. Она должна полностью убираться в корпус. Изменяя длину выдвинутой части антенны, можно в определенных пределах регулировать чувствительность устройства к напряженности электромагнитного поля.

Налаживания устройства не требует, но если будет применена другая микросхема, то придется подобрать резисторы (они должны быть одинаковых номиналов), чтобы на выводах микросхемы было напряжение, примерно равное половине напряжения источника питания. При необходимости балансировку прибора (нулевые показания микроамперметра РА1 в отсутствие сигнала на входе устройства) можно произвести подбором резистора R1 или резистора R2.

По сравнению с пассивным индикатором данное устройство имеет значительно более высокую чувствительность, что позволяет настраивать антенны при меньшем уровне мощности, а также обнаруживать месторасположение подслушивающих устройств — «жучков». Частотная характеристика индикатора определяется параметрами примененной микросхемы. В авторском варианте его чувствительность на частоте 145 МГц уменьшалась втрое.

При желании индикатор можно сделать избирательным, установив на его входе перестраиваемый LC-контур.

Источник

Делаем простейший индикатор напряженности электромагнитного поля

Данный индикатор реагирует в широком диапазоне частот. Его частотные свойства определяются размерами подключенной к нему антенны и характеристиками примененного в нем диода.

Смастерить такой прибор по силам каждому. Состоит он из диода и микроамперметра. Диод можно использовать распространенный 4148. или же найти более подходящие для этой цели.

Микроамперметр желательно чтобы был на минимальный ток (50 мкА). При отсутствии такого, можно использовать стрелочный указатель от какой-либо техники. Но они бывают разные по чувствительности.

Провод-антенна припаивается к катоду диода. Его длина может быть произвольной. Чем длиннее — тем на более низкие частоты получится индикатор.

Буду изготавливать индикаторы напряженности электромагнитного поля из 3 разных указателей.

Первым использовал найденный в запасах новый указатель настройки для радиоприемников Selena.

Вторым взял указатель предположительно от какого-то магнитофона.

Третьим был указатель от какой-то серьезной промышленной техники.

Наиболее чувствительным оказался первый вариант.

Эти приборы не измеряют уровень электромагнитного поля, а показывают его наличие и позволяют оценить его относительно какого-то значения. Можно сравнивать излучение с разных передатчиков (раций) или с разных антенн, подключаемых по очереди к одному и тому-же передатчику (рации).

Источник

Индикатор напряженности поля для диапазона 2.4 Гц

В статье дано описание измерителя напряженности электромагнитного поля для диапазона 2.4 ГГц.

Что можно использовать для проверки эффективности работы антенн, передающих сигналы в диапазоне 2.4 ГГц? У какой антенны усиление лучше, или как узнать, есть ли в этом месте сигнал на частоте 2.4 ГГц?

В статье дано описание измерителя напряженности электромагнитного поля, предназначенного для измерений в диапазоне 2.4 ГГц. В качестве детекторов можно использовать СВЧ диоды 1N21B, 1N21D, 1N23ER, 1N416B, 1N416E или иные. Можно попробовать использовать диоды Шотки, или, так называемые, Hot Carrier), которые вероятно, подойдут для данного применения.

В индикаторе используется двухэлементная квадратная антенна, эффективная при приеме волн как с горизонтальной, так и с вертикальной поляризацией. Если необходимо, можно изготовить антенну для приема волн с поляризацией в единственной плоскости.

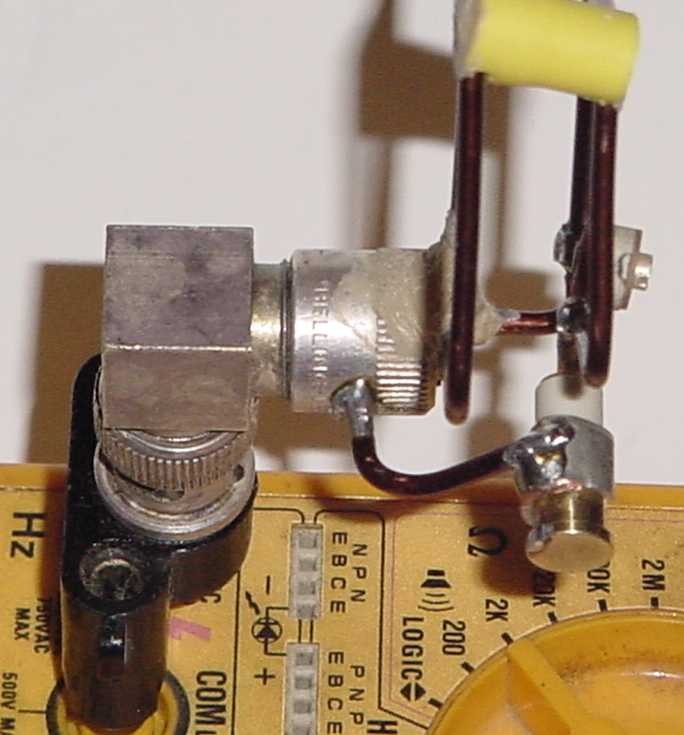

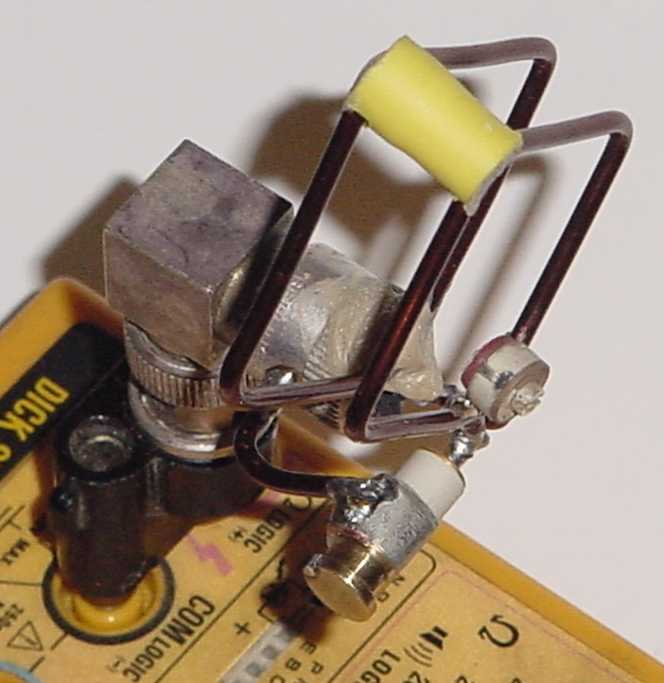

Хотя эта антенна сконструирована на угловом разъеме BNC, я уверен, что хороший результат можно получить и с разъемами других типов. Вы лишь должны заботиться о том, чтобы для уменьшения потерь, длина выводов была минимальной. Чтобы иметь возможность подключать индикатор непосредственно к моему мультиметру, я подобрал специальный переходник. Для измерений напряженности излучения на 2.4 ГГц, мультиметр переключается в положение «милливольты».

Желтый пластиковый цилиндр на снимке служит сепаратором, фиксирующем рамки антенны на расстоянии 10 мм. В торцах цилиндра сделаны вырезы, в которые вставляются провода, закрепляемые потом с помощью каких-либо жидких гвоздей. Нижняя часть рамки рефлектора прикреплена к разъему BNC с помощью тех же жидких гвоздей.

Вид на подключение антенны к мультиметру.

На этом снимке показана антенна, подключенная к мультиметру. Работает она очень хорошо, показывает направление на передающую антенну и позволяет считывать показания уровня сигнала. Если ее направить на микроволновую печь, то мультиметр зашкаливает в положении «милливольты»! При небольшой доработке, я уверен, можно сделать радар-детектор…. Индикатор надо настроить на максимум показаний с помощью конденсатора, используя пластиковую отвертку. В качестве источника сигнала можно использовать карту Wireless LAN для персонального компьютера.

Источник

Пассивный индикатор электромагнитного высокочастотного поля

Вдохновлённый версией схожего устройства, я настроился на то, что сооружу свой микроскопический индикатор электромагнитного поля. Целью было сделать его максимально маленьким, сохранив достаточно прочности, чтобы он не сломался у кого-нибудь в кармане. Вызовом здесь оказалась антенна. Как вы можете видеть на моей финальной фотографии, я решил использовать протоплату, чтобы помочь антенне сохранить свою форму, и я считаю, что справился превосходно.

Индикаторы поля

Индикатор высокочастотного радиоизлучения (индикатор поля) является нужным и полезным прибором, с помощью которого удобно контролировать состояние электронного изделия, а также обнаруживать источники радиоизлучения в помещениях ( например жучки, радиомикрофоны и т.д. ) и в других местах. Из доступных для самостоятельного изготовления в этом случае будет пассивный индикатор электромагнитного высокочастотного поля. При минимуме деталей и отсутствии активных компонентов он показывает действительно уровень поля, а не возможные неполадки своей электронной схемы.

Главным элементом для изготовления индикатора высокочастотного излучения является сверхвысокочастотный детекторный диод. В качестве такого диода могут быть применены старые (скорее всего точечные) СВЧ диоды типа Д405, Д602 или подобные, СВЧ детекторные диоды Шотки КА202 – КА207, импортные детекторные СВЧ диоды. В крайнем случае, для пробы можно взять германиевый диод вроде Д311, но его рабочая частота не превысит 100 МГц.

Главным отличием детекторного диода является то, что прямая ветвь его вольтамперной характеристики начинает подниматься сразу от 0 В. Ни в коем случае не следует измерять СВЧ диоды тестером. В случае отсутствия характериографа можно снять характеристику вручную с использованием вольтамперметра, подавая на вход прямое напряжение с шагом 0,05 В и ограничивая постоянный ток через него величиной не более 0,5 мА.

Когда диод найден, можно приступить к изготовлению индикатора (Рис.1). Собственно, самим индикатором выступает стрелочный микроамперметр РА1 с пределом измерения тока 30 – 50 мкА. Кремниевые диоды VD1, VD2 защищают детектор и индикатор от перегрузки. Антенной WA1 могут служить “усы” из медного провода диаметром 1-2 мм длинной 200-300 мм или две телескопические антенны. Для большей чувствительности индикатора длинна антенны должна быть близка к полуволне измеряемого излучения.

С помощью пассивного индикатора поля удобно исследовать поведение передатчиков, оценивать диаграммы направленности антенн, но для обследования помещений пассивный индикатор неудобен. Он имеет невысокую чувствительность, размахивая таким индикатором затруднительно увидеть изменение положения стрелки прибора, да и сам высокочувствительный стрелочный микроамперметр очень не любит сотрясений и ударов.

Для удобства применения приходится окружить СВЧ детектор электронной схемой (Рис.2). Схема осуществляет световую и звуковую индикацию уровня напряжённости поля. Изменение напряжённости поля можно оценивать по частоте следования звуковых сигналов длительностью 0,2 мс и частотой около 1 кГц или вспышек светодиода VD4.

Количество сигналов меняется от одного за десятки секунд до непрерывного тона при большом уровне сигнала. Звуковая индикация позволяющая оценивать текущий уровень ВЧ излучения и регулятор чувствительности позволяют быстро и эффективно локализовать источник радиоизлучения.

Первый ОУ DA1.1 является неинвертирующим усилителем постоянного тока, величина усиления которого регулируется резистором R3, совмещённым с выключателем. Следующие два каскада на DA1.2, DA1.3 построены по однотипной схеме управляемого мультивибратора на ОУ. Повторитель на DA1.4 служит формирователем уровня “земли”. На DA1.3 собран мультивибратор, управляемый напряжением высокого уровня, его частота около 1000 Гц. Звуковой мультивибратор запускается от генератора управляемого напряжением, выполненного на DA1.2.

Положительные импульсы генератора не зависят от уровня входного сигнала, их длительность около 0,2 с задаёт цепочка R8, C3. Длительность пауз между импульсами зависит от скорости разряда С3 через транзистор VT1 и резистор R6. А проводимость транзистора VT1 в свою очередь зависит от входного ВЧ напряжения выпрямленного детектором VD1 и увеличенного усилителем постоянного тока на DA1.1. В качестве DA1 используется счетверённый операционный усилитель с диапазоном входных сигналов, включающим нулевое входное напряжение.

Если чувствительность индикатора покажется недостаточной, то перед VD1 можно включить широкополосный высокочастотный усилитель выполненный по схеме на Рис.3 или Рис. 4. Чтобы широкополосный УВЧ не возбуждался и имел равномерную частотную характеристику, он должен быть выполнен с соблюдением требований конструирования высокочастотных устройств. Транзисторы для УВЧ желательно брать с граничной частотой не менее 4 ГГ.

Прибор снабжён телескопической антенной WA1 и питается от девятивольтовой батареи. Переменным резистором R3, совмещённым с выключателем питания SA1, регулируют чувствительность прибора. Его выставляют таким образом, чтобы увеличение уровня напряжённости поля вызывало наиболее резкое изменение частоты следования импульсов индикации.

В. Г. Белолапотков, А. П. Семьян “ШПИОНСКИЕ ШТУЧКИ И НЕ ТОЛЬКО, 500 схем для радиолюбителей”, Наука и техника, Санкт-Петербург, 2007г, стр. 148-151

Похожее

Записки программиста

Антенный моделировщик позволяет получить ответы на многие вопросы. Он способен предсказывать диаграмму направленности и поляризацию будущей антенны, распределение токов в ней, сравнивать несколько антенн (например, какая из них имеет больше усиление), и так далее. Но можем ли мы проделать нечто подобное для настоящих антенн, изготовленных нами в физическом мире? Оказывается, что можем, воспользовавшись индикатором напряженности поля. Это довольно незамысловатое устройство, и его легко сделать самостоятельно.

Схема была подсмотренна в видео Build a Simple Passive Field Strength Meter, снятом Kevin Loughin, KB9RLW:

Диоды D1 и D2 представляют собой выпрямитель, конденсатор C1 играет роль сглаживающего фильтра. На выходе получаем постоянное напряжение, которое зависит от того, насколько сильный сигнал принимает антенна. Чем больше это напряжение, тем больший ток пойдет через микроамперметр, и тем сильнее отклонится его стрелка. Потенциометр R1 работает как делитель напряжения и позволяет регулировать чувствительность индикатора. Устройство полностью пассивное и не требует источника питания.

В качестве D1 и D2 лучше использовать германиевые диоды. Поскольку они обладают напряжением смещения (voltage drop) около 0.3 В, при их использовании прибор будет более чувствительным. Для сравнения, напряжение смещения обычных кремниевых диодов составляет 0.7 В.

Чем меньше номинал микроамперметра, тем лучше. Мной была использована измерительная головка на 30 мкА. Микроамперметр на 50 или 100 мкА тоже подойдет, просто с ним прибор будет чуть менее чувствительным.

Полный список использованных мной компонентов, их стоимость и где они были приобретены:

- Германиевые диоды 1N34 — 0.32$ за пару;

- Керамический конденсатор 680 пФ — 0.02$;

- Потенциометр 10 кОм — 0.61$;

- Микроамперметр на 30 мкА — 3.58$;

- Красное и черное «банановое» гнездо — 0.74$ за пару;

- Подходящий пластиковый корпус — 9.19$;

- Немного проводов, припоя и прочей мелочевки — эффективно 0$;

Важно! Некоторые продавцы на AliExpress и eBay продают под видом германиевых диодов обычные кремниевые диоды. Отличить оригинал от подделки не сложно, измерив напряжение смещения при помощи мультиметра. При покупке по приведенной выше ссылке мне пришли подлинные диоды. Если сомневаетесь, покупайте диоды в проверенных магазинах (но там они обойдутся вам сильно дороже), или используйте отечественные аналоги, например, Д9Б, Д310 или Д311А.

Окончательный вид индикатора:

Внутри компоненты были соединены таким образом:

Устройство было проверено с куском провода длиной около одного метра в качестве антенны. Все работает как на КВ, так и на УКВ. Чем дальше прибор находится от антенны, тем слабее отклоняется стрелка. При вращении ручки потенциометра чувствительность прибора изменяется. При передаче трансивером несущей в интервале частот максимальное отклонение стрелки приходится на минимум КСВ. Отклонение стрелки изменяется в соответствии с изменением поляризации принимающей антенны. Направленная УКВ-антенна имеет существенно большее усиление, чем ненаправленная, а путем ее вращения можно оценить вид диаграммы направленности. В дельте можно найти места, на которые приходятся максимумы тока. А еще с помощью индикатора можно определить наличие синфазного тока в коаксиальном кабеле, а значит и эффективность используемого балуна.

Общая стоимость устройства составила 14.46$. Цены на готовые измерители напряженности поля начинаются где-то от 23$. Таким образом, проект вышел экономически выгодным.

Дополнение: Схема из этой статьи может быть использована в сочетании со схемой КСВ-моста. А там уже совсем немного остается до полноценного КСВ-метра.

Метки: Беспроводная связь, Любительское радио, Электроника.

Двухполярный детектор напряженности электрического поля

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! В данной статье, автор YouTube канала «Thomas Kim» расскажет Вам о простом детекторе напряженности электрического поля. При помощи этого устройства можно даже обнаруживать грозовые разряды, не говоря уже об обычном статическом электричестве.

Устройство изготовлено из минимума деталей, которые найти не составит труда.

Материалы. — Небольшая пластиковая бутылка

— Держатель батареек — Две 1,5 В батарейки ААА — Красный и синий светодиоды — Две тактовые кнопки — Транзисторная сборка FDS8958A

— Два резистора 100 Ом — Пластиковая и стеклянная трубки

— Провода.

Инструменты, использованные автором. — Клеевой пистолет — Паяльник — Шуруповерт — Кусачки — Генератор Ван де Граафа.

Процесс изготовления. Итак, для начала мастер подготавливает корпус для устройства. Высверливает в центре крышки отверстие, и вставляет в него пластиковую трубочку.

Обрезав ее до нужной длины, фиксирует ее термоклеем с обратной стороны крышки.

Затем обрезает трубку немного короче, чем стеклянная.

Надев стеклянную трубку на пластиковую, фиксирует клеем у основания и на конце. Должно быть максимально герметично.

С нижней стороны крышки делает из обрезков трубки раму для электроники.

Разогнув ножки кнопкам, приклеивает их к раме. Они нужны только для припаивания микросборки. Никакой другой функции они не выполняют. Их можно заменить обрезками ножек от резисторов.

Затем автор делает отверстие в центральной трубке.

Укорачивает две ближние ножки кнопок, а дальние подгибает так, чтобы было удобно припаять четыре ножки транзисторной сборки.

Теперь залуживает контакты, и припаивает транзисторную сборку. А именно выводы 1-4.

К контактам 5-6 припаивает плюс синего, а к контактам 7-8 минус красного светодиодов.

Затем к оставшимся выводам светодиодов припаивает резисторы номиналом 100 Ом.

Резистор от красного светодиода припаивается к контакту кнопки, соответствующая 3-му контакту чипа.

Заизолировав вывод резистора от синего светодиода, припаивает к 1-му контакту.

Итак, основная часть устройства собрана.

Из двух проводков делает две антенны в виде петель, и припаивает на оставшиеся контакты кнопок. Или 2, 4 контакты чипа.

Остается заправить антенны в трубочку.

Батарейный отсек остается закрепить на раме термоклеем, и закрыть крышку.

Включив генератор Ван де Граафа, автор проверяет работу устройства. Если держаться за корпус — видно, что вокруг положительный заряд. Для проверки работы обратного ключа — достаточно взяться за антенну.

Теперь проверка двумя разными генераторами, один дает положительный разряд, а второй — отрицательный.

Устройство еще долго помнит накопленный заряд, достаточно прикоснуться к антенне для его сброса.

Спасибо автору за простое, но полезное устройство!

Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Источник