ИК паяльная станция своими руками v2

Около двух лет назад я разместил статью ИК паяльная станция своими руками. Данная статья вызвала интерес у многих радиолюбителей. Но к сожалению после повторения ИК паяльной станции не обошлось без замечаний в плане работы станции, которые я постарался устранить в данной версии станции:

— применены аналоговые усилители термопары AD8495 со встроенной компенсацией холодного спая, в следствие чего увеличена точность показания температуры

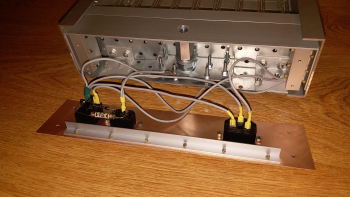

— проблема с выходом из строя транзисторов нижнего нагревателя решена при помощи симисторного регулятора мощности

— доработана прошивка (которая совместима с прошлой версией станции). После запуска термопрофиль начинает выполняться с той температуры, до которой преднагрета плата, что экономит много времени. Отдельная благодарность Андрею за корректировку и адаптацию прошивки под китайские дисплеи.

— добавлен вакуумный пинцет

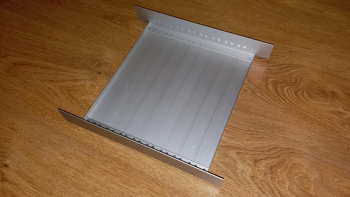

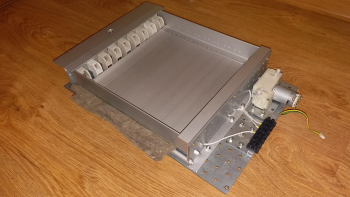

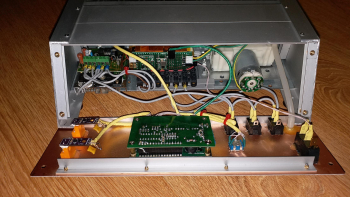

— корпус паяльной станции полностью переработан. Конструкция станции получилась очень симпатичной, более устойчивой и надежной, на рабочем столе занимает меньше места. В одном корпусе совмещено все необходимое, — нижний нагреватель, верхний нагреватель, вакуумный пинцет и сам контроллер.

Описание конструкции

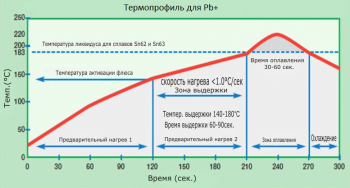

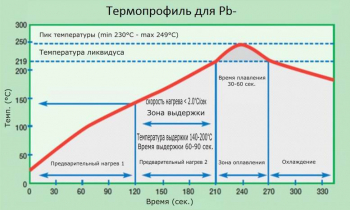

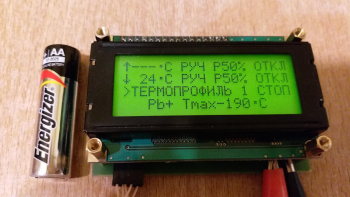

Контроллер двухканальный. К первому каналу можно подключить термопару или платиновый терморезистор PT100. Ко второму каналу подключается только термопара. 2 канала имеют автоматический и ручной режим работы. Автоматический режим работы обеспечивает поддержание температуры 10-255 градусов через обратную связь с термопар или платинового терморезистора (в первом канале). В ручном режиме мощность в каждом канале можно регулировать в диапазоне 0-99%. В памяти контроллера заложено 14 термопрофилей для пайки BGA. 7 для свинецсодержащего припоя и 7 для безсвинцового припоя. Термопрофили указаны ниже.

Для свинецсодержащего припоя максимальная температура термопрофиля: — 1 термопрофиль — 190C о , 2 — 195C о , 3 — 200C о , 4 — 205C о , 5 — 210C о , 6 — 215C о , 7 — 220C о

Для безсвинцового припоя максимальная температура термопрофиля: — 8 термопрофиль — 225C о , 9 — 230C о , 10 — 235C о , 11 — 240C о , 12 — 245C о , 13 — 250C о , 14 — 255C о

Если верхний нагреватель, не успевает прогревать согласно термопрофилю, то контроллер становится на паузу и ждет пока не будет достигнута нужная температура. Это сделано для того, чтобы адаптации контроллера для слабых нагревателей, которые прогревают долго и не успевают за термопрофилем.

Контроллер начинает выполнять термопрофиль с той температура, до которой преднагрета плата. Это очень удобно, и позволяет оперативно перезапустить термопрофиль в случае, например, если была температура недостаточна для снятия чипа, то можно выбрать термопрофиль с температурой повыше, и тут же снять чип со второй попытки.

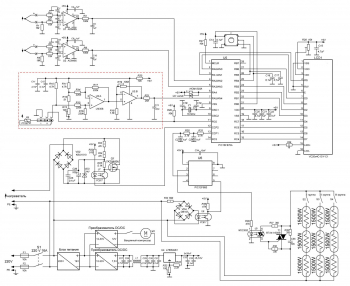

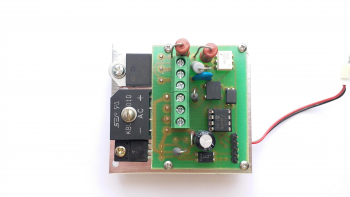

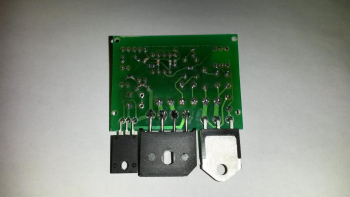

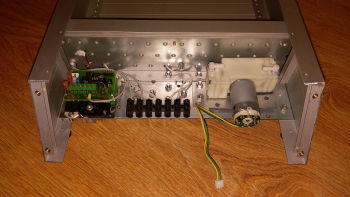

На схеме применен комбо силовой блок, состоящий из транзисторного ключа для верхнего нагревателя, и симисторного для нижнего нагревателя. Хотя, например можно использовать 2 транзисторных, или 2 симисторных ключа.

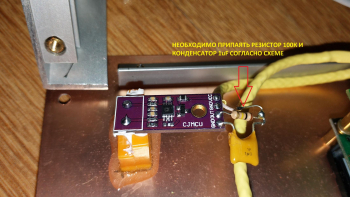

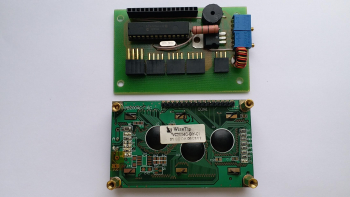

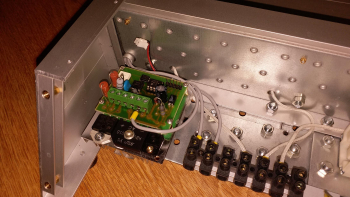

Я использовал 2 готовых модуля на AD8495, купленных на Aliexpress. Правда модули нужно немного доработать. Смотрим фото ниже.

Не обращаем внимания на то, что модуль на втором фото повернут на 90 градусов. Пришлось развернуть, так как модули у меня упирались в силовой блок. Разъемы для термопар использованы заводские.

Тем, кто не планирует в дальнейшем использовать платиновый терморезистор, то часть схемы выделенную красной пунктирной линией можно не собирать.

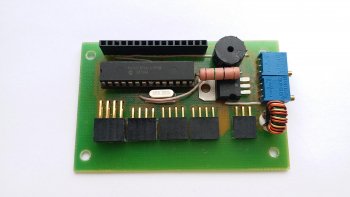

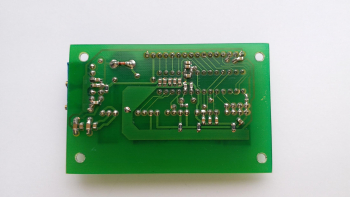

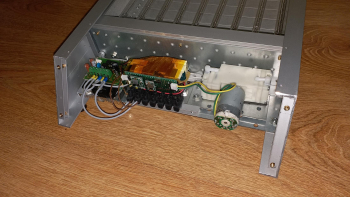

Печатные платы силового блока и контроллера.

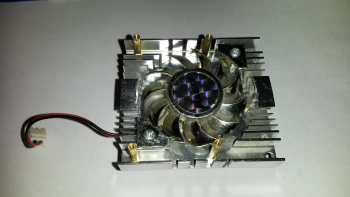

Для охлаждения силовых ключей я применил радиатор от видеокарты с активным охлаждением.

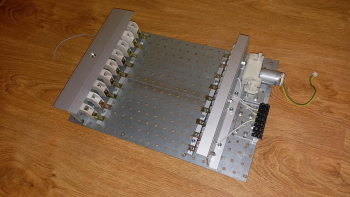

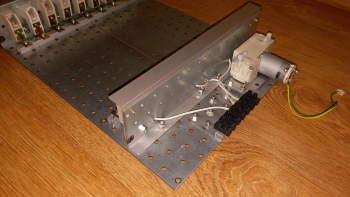

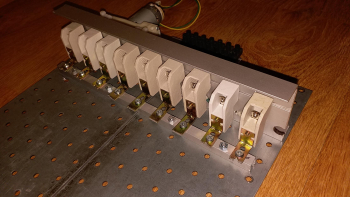

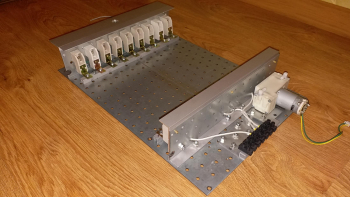

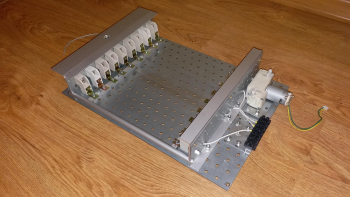

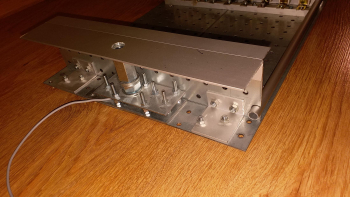

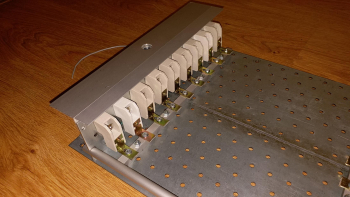

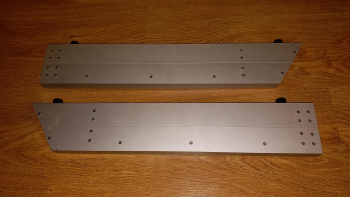

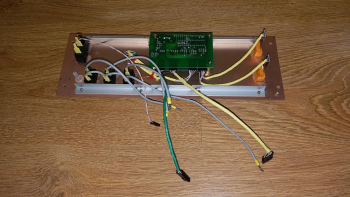

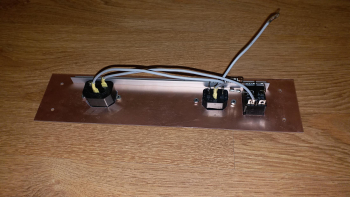

Далее на фото будет виден этап сборки паяльной станции, как конструктора. Все материалы куплены в крупном строймагазине. Передняя и задняя панель сделаны из стеклотекстолита, укрепленного алюминиевым уголком. Базальтовый картон служит в качестве теплоизоляционного материала. Нижний подогрев состоит из 9 галогенных ламп (1500вт 220-240в R7S 254мм) объединенных в 3 группы по 3 соединенных последовательно лампы.

Провод для 220В применен силиконовый, высокотемпературный.

Хороший вакуумный насос можно приобрести на Aliexpress за 400-500 рублей. Ориентир для поиска на фото ниже.

Изначально я планировал использовать паяльную станцию совместно и ИК стеклом над нижним нагревателем, что давало хорошие преимущества:

— красивый внешний вид

— плату (на стойках можно ложить прямо на стекло), как у станций Термопро

Но увы, недостатки оказались весомее:

— очень долгий нагрев (остывание) платы

— очень сильно разогревается корпус паяльной станции, к примеру без стекла корпус во время работы едва теплый. Так что от стекла пришлось отказаться.

С открученным штативом стекло легко вынимается, или вставляется в станцию. Так же вместо стекла можно вставить, например, сетку.

Внешний вид собранной станции.

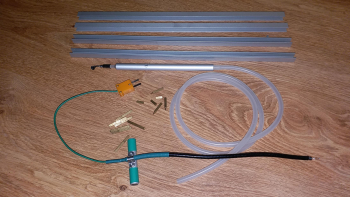

Аксессуары, стойки, алюминиевый швеллер для стоек, ручка вакуумного пинцета, силиконовая трубка для пинцета, термопара.

Необходимые «ингредиенты» для изготовления ручки вакуумного пинцета. Использован смеситель от эпоксидного клея Момент в сдвоенном шприце. Алюминиевая трубка(в которой необходимо просверлить отверстие) и соединитель соответствующего диаметра для силиконовой трубки. Все вклеено в алюминиевую трубку эпоксидным клеем момент.

Для верхнего нагревателя очень рекомендую ELSTEIN SHTS/100 800W.

Настройка контроллера

Резистором R32 необходимо установить напряжение 5,12В на выходе U4. Резистором R28 настраиваем контрастность дисплея. Если не планируете использовать платиновый терморезистор, то настройка станции закончена.

Описание калибровки канала с платиновым терморезистором описано в статье первой версии станции.

Рекомендации

Верхний нагреватель необходимо устанавливать на высоте 5-6 см от поверхности платы. Если в момент выполнения термопрофиля происходит выбег температуры от заданного значения больше чем на 3 градуса — понижаем мощность верхнего нагревателя(включаем станцию с нажатым энкодером и устанавливаем максимальную мощность верхнего нагревателя). Выбег на несколько градусов в конце термопрофиля(после отключения верхнего нагревателя) не страшен. Это сказывается инерционность керамики. Поэтому я выбираю нужный термопрофиль на 5 градусов меньше, чем мне надо. Перед съемом чипа при помощи зонда нужно убедиться(аккуратным нажатием на каждый угол чипа) что шары под чипом поплыли. При монтаже используем только качественный флюс, иначе неправильный выбор флюса может все испортить. Так же при монтаже чипа BGA обязательно нужно накрыть кристалл прямоугольником из алюминиевой фольги с размером стороны равной примерно ½ от стороны BGA, чтобы снизить температуру в центре, которая всегда выше, чем температура около термопары (смотрим фото тепловых пятен ИК нагревателей ELSTEIN в статье первой версии станции).

В общем смотрим видео ниже.

Ниже вы можете скачать архив с печатной платой в формате LAY, исходным кодом, прошивкой.

Источник

Инфракрасная паяльная станция своими руками схема

ИК паяльная станция с цифровым управлением.

Автор: Black

Опубликовано 09.09.2010

В данной статье описывается, как самостоятельно изготовить инфракрасную паяльную станцию с небольшими затратами. Устройство позволяет производить монтаж/демонтаж SMD и BGA компонентов на печатной плате. Данная паяльная станция рассчитана на работу с большими платами (например, материнские платы персональных компьютеров или ноутбуков), чего не позволяют делать дешевые «поделки» китайского производства, которые рассчитываются как правило, на работу с небольшими печатными платами и элементами.

Так уж случилось, что в настоящее время происходит массовый переход на поверхностный монтаж, и ничего с этим не поделаешь. Всё бы ничего, паяльник еще справляется, но вот только не с BGA (взгляните хотя бы на материнскую плату вашего компьютера, чип есть, а выводов нет: Вернее их не видно). Такие микросхемы паяются полным прогревом вместе с платой. Методов пайки существует не много, как правило, это горячий воздух или ИК излучение. У каждого метода есть свои достоинства и недостатки. Но в любом случае требуется прогрев платы, в чём и заключается сложность пайки таких микросхем «на коленке». Связано это с тем, что при нагреве небольшого участка платы происходи её расширение (выпучивание нагреваемого участка), что может привести к повреждению межслойных проводников и отрыву контактных площадок. Поэтому, необходим прогрев всей платы (не до температуры пайки, но где-то на 2/3 от неё). Подробнее от процессе ручной пайки BGA можно прочитать на сайтах посвященных ремонту компьютерной техники.

Данное устройство будет полезно многим радиолюбителям занимающимся ремонтом аппаратуры, компьютерной и видео техники. А так же тем, кто просто собирает разные схемы из деталей, выпаянных из старых плат.

Устройство позволяет монтировать/демонтировать и просто пропаивать BGA-компоненты, восстанавливая контакт, так же при помощи данного устройства можно легко «потрошить» любые платы «на детали», что помогает избавиться от «лишнего».

Теперь о самом устройстве и принципе его работы. Устройство состоит из самой установки и блока управления, который выполнен в отдельном корпусе. На установке имеется место крепления плат и два нагревателя. Верхний нагреватель имеет возможность изменять своё положение относительно закрепленной платы. В качестве нижнего нагревательного элемента я использую конфорку для электроплиток мощностью 2 кВт и диаметром 220 мм. А в качестве верхнего 4 трубчатые галогеновые лампы по 150 Вт каждая и длинной по 78мм. Выглядит это примерно вот так:

О конструкции корпуса смотрите отдельную инструкцию, там более-менее подробно описан процесс сборки и даны размеры заготовок. Материал преимущественно листовая сталь от старых компьютерных корпусов, в них применялась сталь толщиной порядка 1 мм, не то что в современных: В принципе для верхнего нагревателя подойдёт и 0,3-0,5 мм, а для нижнего желательно потолще, т.к. плитка штука не лёгкая. В качестве связующего звена использованы винты и гайки M3 c шайбами. Штатив выполнен из двух стальных реек снятых со старого матричного принтера (направляющие блока печатающей головки).

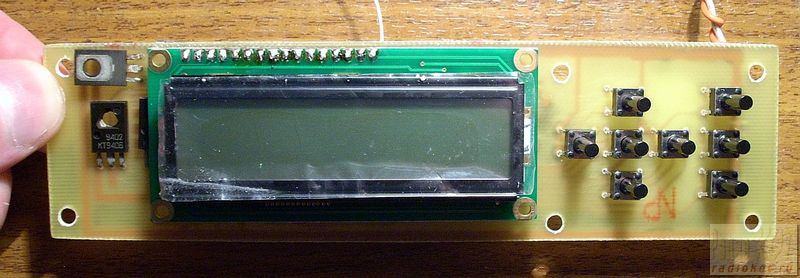

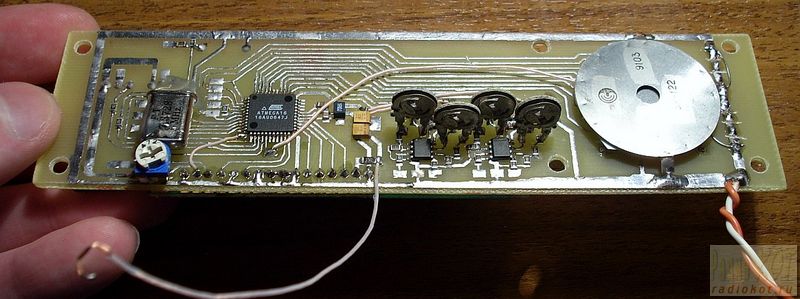

Блок управления выполнен на МК ATmega16, тактируемого от внутреннего RC-генератора частотой порядка 8 МГц. В качестве индикатора в схеме применён широко распространённый двух строчный ЖК-модуль с контроллером HD44780 (и совместимыми). Рассмотрим принципиальную схему:

Схема состоит из блока усилителей термопар, МК с дисплеем, клавиатурой и звуковым сигнализатором, схемы детектора нуля, силовой части и блока питания. Блок усилителей собран на ОУ DA1 и DA2, вместо LM358 допускается использовать LM2904. Далее сигналы поступают на АЦП МК.

МК имеет типовую обвязку в виде клавиатуры и дисплея. LC-цепочка L1 C11 питает внутреннюю схему АЦП МК. Резистором R35 устанавливается контрастность дисплея. На плате выведены сигналы для внутрисхемного программирования (ISP). К МК так же подключен пьезокристаллический звуковой излучатель BQ1. Небольшое примечание по поводу подключения дисплея, в зависимости от производителя в дисплеях могут быть поменяны местами контакты 1 и 2 (питание) и еще возможно понадобится установить гасящий резистор в цепи подсветки (вывод 15 дисплея).

Схема детектора нуля имеет два варианта, что бы, так сказать, облегчить повторяемость. Выбор варианта зависит от применяемого вами блока питания, если блок питания трансформаторный, то проще использовать схему выделенную пунктиром, а при использовании импульсного БП придётся собирать схему на оптопаре U1. В моём блоке управления применён трансформаторный БП.

Блок питания. Можно применить как импульсный БП с выходными напряжениями +5В и +12В, так и трансформаторный с интегральными стабилизаторами 7805 и 7812, включенных по типовой схеме. В трансформаторном БП делается доработка в виде дополнительного диода (VD6) сразу после диодного моста и перед фильтрующим конденсатором (см. схему обведённую пунктиром). Блок питания должен обеспечивать ток порядка 1А по обоим каналам.

Силовая часть состоит из двух одинаковых каналов на симисторах VS1 и VS2. Имеется два варианта управления ими, это через оптосимисторы (схема показана пунктиром) и через импульсные трансформаторы (их параметры указаны на схеме). Распиновка симисторов так же показана на схеме. Допускается применение симисторов импортного производства. Симисторы необходимо устанавливать на радиаторы т.к. выделяемая мощность составляет примерно 5-10 Вт. Неоновая лампа HL1 устанавливается вне блока управления поближе к нижнему нагревателю (в корпусе установки) и сигнализирует о включении нижнего подогрева. Для работы с оптосимисторами или трансформаторами прошивки РАЗЛИЧАЮТСЯ.

Так же к силовой части можно отнести схему управления вентилятором, на фото выше этого вентилятора не видно, он выполнен в виде отдельного «фена» и предназначен для охлаждения места пайки, это позволяет сделать пайку более качественной.

В данной схеме применяется метод «беспомехового» регулирования мощности, то есть путём «пропускания» полупериодов сетевого напряжения, количество пропускаемых полупериодов определяет мощность. Данный метод хорош тем, что он не даёт импульсных помех на электросеть, но при работе с лампами накаливания есть недостаток — это мерцание. В принципе это не критично и работе не мешает.

В программе для автоматического регулирования температуры используется алгоритм ПИД-регулятора.

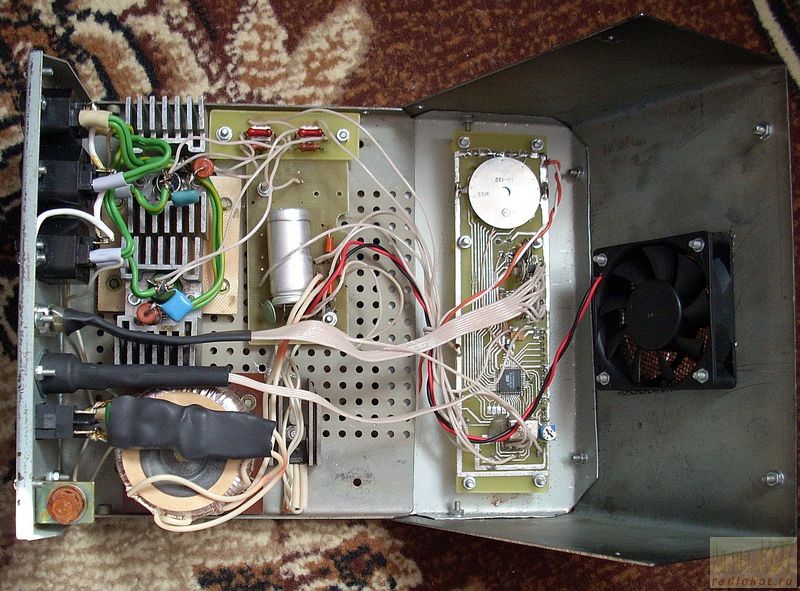

Немного фотографий моего варианта блока управления:

Кстати, на фотографиях печатной платы присутствует кварцевый резонатор, и разводка несколько отличается, связано это с тем, что это первый вариант и в нём присутствует порт RS-232 для соединения с компьютером. Он требовался для отладки программы в процесс её написания. Для работы самой программы точность тактового генератора не требуется, т.к. для отсчёта времени (секунд) используется частота сетевого напряжения, чего вполне достаточно.

Глядя на схему и программу, можно подумать, что она еще на стадии разработки, что не далеко от истины, дело в том что задумывалось больше чем реально сделано, но как показала практика текущих функций хватает для многих задач и что бы понять чего бы еще такого доделать, требуется какое-то время поэксплуатировать устройство: Так же я надеюсь на Вас уважаемый читатель, что вы подскажете, каким образом можно улучшить функциональность и удобство работы с этим инструментом.

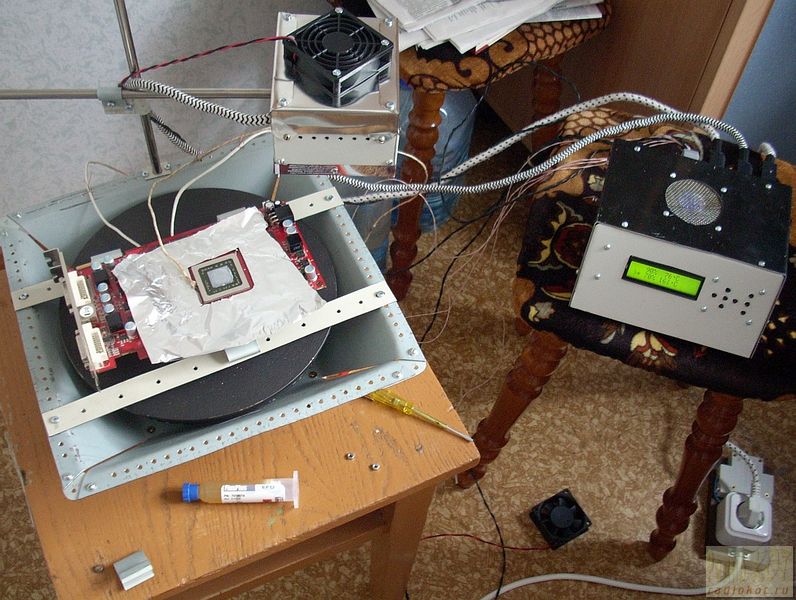

Несколько фото того что получилось:

Блок питания, оптосимисторы и выходные симисторы располагаются отдельно. Изначально на основной плате присутствовали транзисторы VT1 и VT2, теперь их нет т.к. удалось достать оптосимисторы. Решение с импульсными трансформаторами считаю не очень надёжным и красивым, т.к. есть некоторые сложности в их намотке — требуется хорошая изоляция первичной и вторичной обмоток, а кольца имеют предел по количеству намотанного на них изолятора. Но если достать оптосисмисторы не удаётся, всегда есть вариант с трансформаторами.

ВНИМАНИЕ: При монтаже выходных симисторов и их радиаторов (особенно применяя болтовые TC122, которые имеют электрический контакт с радиатором) помните, что они находятся под высоким напряжением и их требуется располагать, так что бы они ГАРАНТИРОВАНО, не могли замкнуть на корпус (если он металлический) и другие проводники схемы. Провода силовых цепей должны быть рассчитаны на ток порядка 10А.

В моём случае в корпусе блока управления установлен вентилятор, в принципе на практике нагрев симисторов не такой сильный, как мне казалось при разработке, но всё же рекомендую установить, при длительной работе возможен перегрев.

Вот фото процесса работы (верхний нагреватель выключен и сдвинут в сторону):

На фото происходит пропайка видеочипа компьютерной видеокарты (частая их неисправность заключается в повреждении пайки из-за перегрева), фольга используется для ограничения площади воздействия верхнего нагревателя.

Для соединения нагревателей с блоком управления у меня используются провода от старых утюгов, они в данном случае подходят наилучшим образом, т.к. имеют подходящее сечение проводников и термостойкую изоляцию.

В конструкции применяются термопары K-типа от недорогих мультиметров, удалось достать отдельно небольшое количество у продавцов таких мультиметров, т.к. приборы оказались бракованными. Термопары при работе располагаются в зоне пайки и должны прижиматься к плате, для нижнего нагревателя снизу, для верхнего непосредственно в зоне пайки. Прижим обеспечивается очень легко, это связано с тем, что провода термопар, как правило, гибкие и в тоже время достаточно упругие.

Теперь о процесс сборки блока управления. После монтажа всех элементов на плате (включая МК) тщательно проверяется качество монтажа. Затем можно перейти к прошивке МК, для этого лучше и безопаснее использовать лабораторный (не штатный источник питания) или питать от компьютера через программатор. Для прошивки я использую программатор PonyProg (https://www.lancos.com/prog.html). Напомню, что при работе с PonyProg сначала нужно откалибровать программу, затем прочитать (!) фьюзы, загрузить прошивку (HEX), загрузить данные для EEPROM (EEP) (для этого в окне проводника меняем тип файла), прошить (Write Device), опять открыть вкладку с фьюзами, установить их (как именно см. ниже), записать. Для удачной прошивки МК советую следовать этой последовательности.

BootLock12 = 1 (галки нет)

BootLock11 = 1 (галки нет)

BootLock02 = 1 (галки нет)

BootLock01 = 1 (галки нет)

Lock2 = 0 (галка есть)

Lock1 = 0 (галка есть)

OCDEN = 1 (галки нет)

JTAGEN = 1 (галки нет)

SPIEN = 0 (галка есть)

CKOPT = 1 (галки нет)

EESAVE = 1 (галки нет)

BOOTSZ1 = 1 (галки нет)

BOOTSZ0 = 1 (галки нет)

BOOTRST = 1 (галки нет)

BODLEVEL = 0 (галка есть)

BODEN = 0 (галка есть)

SUT1 = 0 (галка есть)

SUT0 = 0 (галка есть)

CKSEL3 = 0 (галка есть)

CKSEL2 = 1 (галки нет)

CKSEL1 = 0 (галка есть)

CKSEL0 = 0 (галка есть)

Далее, проверяем работоспособность подачей питания, на дисплее должно отобразиться приветствие (с коротким звуковым сигналом) и затем появиться сообщение об ошибке. Это нормально, так и должно быть. Далее следуйте Инструкции по настройке и эксплуатации паяльной станции (находится в приложении).

Подробно о сборке моего варианта можно прочесть в Инструкции по сборке установки, но это лишь один из многих вариантов, и далеко не самый идеальный, поэтому имеет лишь рекомендательный характер. Например, проще и быстрее для нижнего подогрева использовать готовый галогеновый прожектор, он конечно имеет более малую площадь, но за то ничего мастерить не нужно. Или наоборот использовать сверху и снизу кварцевые ИК излучатели с высокой эффективностью, но с ними уже сложнее.

Еще одно немаловажное замечание, при работе с галогеновыми лампами помните, что их нельзя включать со следами жира на колбе (от этого они могут расплавиться или взорваться), поэтому перед включением тщательно обезжириваем бензином или ацетоном. И еще при работе очень рекомендую обзавестись хорошими очками от солнца, они вам очень пригодятся! Удачи!

Источник