- Интубация трахеи своими руками

- Видео урок интубации трахеи

- Интубация трахеи

- Показания, противопоказания и подготовительные мероприятия

- Подготовка врача

- Подготовка пациента

- Положение Джексона

- Положение Тренделенбурга

- Выбор трубки

- Техника использования ларингоскопа

- Альтернативные устройства

- Интубация трахеи своими руками

- Трудная интубация

Интубация трахеи своими руками

а) Показания для интубации трахеи. Кратковременная интубация (менее 48 ч):

• Проведение ИВЛ у больных, которым введены миорелаксанты, например при эндотрахеальном наркозе.

• Острая обструктивная дыхательная недостаточность, причину которой можно быстро, в течение 24-48 ч, устранить с помощью хирургического вмешательства или противовоспалительной терапии (например, глюкокортикоидной или антибактериальной) либо непродолжительной вспомогательной вентиляции легких в качестве временной экстренной меры.

• Невозможность выполнения трахеотомии или противопоказания к ней.

Длительная интубация (в течение нескольких дней или недель). Длительную интубацию не следует выполнять у взрослых из-за высокого риска последующего рубцового стеноза трахеи или гортани. К тому же современные образцы трубок для интубации, включая и трубки с манжетой, не обеспечивают надежной профилактики развития стеноза, который может проявиться лишь спустя несколько месяцев после интубации.

Особенно высок риск у больных с инфекцией дыхательных путей, а также у получающих глюкокортикоидную терапию, страдающих артериальной гипотензией и подверженных влиянию токсических веществ. Однако у детей младшего возраста осложнения после длительной интубации при соблюдении правильной техники (трансназальная эндотрахеальная интубация) и использовании мягких трубок из инертного материала наблюдаются реже, чем после трахеотомии.

б) Техника интубации. Интубацию трахеи можно выполнить без анестезии, если больной находится в бессознательном состоянии с глубоким угнетением рефлексов. В остальных случаях необходима общая анестезия с введением мышечных релаксантов.

1. Больного следует уложить таким образом, чтобы обеспечить достаточную подвижность шеи и головы.

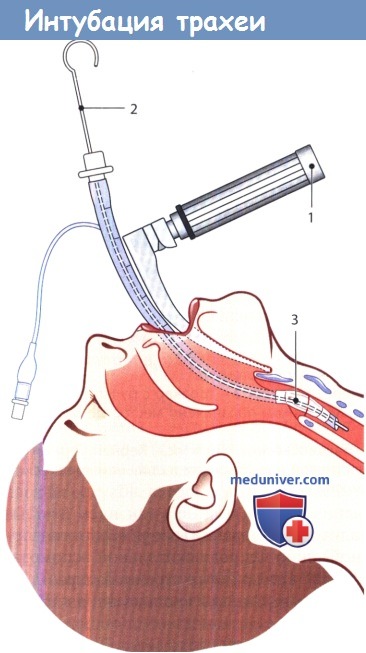

2. Клинок ларингоскопа вводят в глотку и обеспечивают видимость голосовой щели.

3. Интубационную (эндотрахеальную) трубку с проводником под контролем зрения вводят через голосовую щель в трахею.

4. Трубку фиксируют, и удаляют проводник. Правильность положения трубки проверяют по скорости дыхательного потока. Трубку соединяют с дыхательным аппаратом и фиксируют лейкопластырем.

P.S. Эндотрахеальную трубку, введенную для обеспечения вспомогательной ИВЛ, например в отделении интенсивной терапии или при травмах шеи, не следует оставлять в трахее более чем на 24-48 ч и тем более 72 ч, так как это приведет к развитию воспалительного процесса в стенке трахеи и вокруг нее, который может стать причиной стеноза трахеи. Если необходимо проведение длительной ИВЛ, то эндотрахеальную трубку следует удалить и выполнить трахеостомию.

Эндотрахеальная трубка введена с помощью ларингоскопа Макинтоша (1) и находящегося в ней клинка.

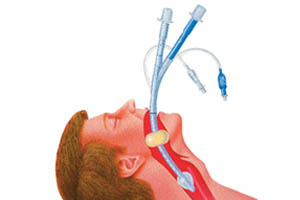

После введения эндотрахеальной трубки (2), манжету (3) на ее конце раздувают.

Видео урок интубации трахеи

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Интубация трахеи

Интубация трахеи может понадобиться при оказании неотложной помощи, интенсивной терапии, проведении искусственной вентиляции легких. Главное назначение процедуры ー обеспечение проходимости дыхательных путей. В работе врачи используют специальные наборы для интубации трахеи. В состав последних входит ларингоскоп с клинками, эндорахеальная трубка, фиксатор-загубник и другие медицинские приспособления.

Показания, противопоказания и подготовительные мероприятия

- острая дыхательная недостаточность;

- предстоящая транспортировка пациента с острым нарушением дыхательной функции;

- ожог дыхательных путей;

- отек легких;

- закупоривание трахеи слизью или пеной;

- операция с использованием миорелаксантов.

Процедура не проводится при повреждениях шейного отдела позвоночника, серьезных травмах шеи и лица. К противопоказаниям относится также резкий отек гортани и наличие опухолей в органах дыхания.

Подготовка врача

Перед интубацией специалист проверяет состояние оборудования (осматривает эндотрахеальную трубку, тестирует манжету и электроотсос). Врач оценивает качество соединения клинка и рукояти интубационного ларингоскопа, яркость лампы. На случай непредвиденной ситуации подготавливается дополнительный комплект для процедуры.

Подготовка пациента

Сначала врач выбирает вид интубации: ортотрахеальную или назотрахеальную. Первая проводится чаще второй. Перед ортотрахеальной процедурой выполняется следующее:

- установка катетера в центральную или периферическую вену;

- внутривенное введение необходимых препаратов;

- подключение и настройка мониторов;

- преоксигенация;

- укладка пациента.

Больного располагают в положении Джексона или Тренделенбурга. Рассмотрим, чем они отличаются.

Положение Джексона

Пациент лежит на горизонтальной плоскости. Затылок касается операционного стола или располагается на небольшой подушечке (высота не более 5 см). Такое положение обеспечивает совмещение осей гортани и глотки. Ось полости рта располагается под прямым углом.

Положение Тренделенбурга

Больной лежит на спине с приподнятыми ногами. Нижние конечности по отношению к голове подняты под углом 45 градусов. Такое положение оптимально при гинекологических и урологических операциях. Оно обеспечивает улучшение кровоснабжения мозга в случае острой анемии, коллапса, шока.

Выбор трубки

Большинству взрослых пациентов вводят трубки диаметром более 8 мм. Они имеют низкое сопротивление воздушному потоку, а также облегчают аспирацию секрета. Такие изделия, в отличие от узких, позволяют в случае необходимости ввести бронхоскоп.

При работе с младенцами и детьми старше 1 года используют трубки меньшего размера. Диаметр выбирают на основании специального расчета: (возраст больного + 16):4. Например, для 4-летнего ребенка подойдет эндотрахеальная трубка диаметром 5 мм. Показатель получен следующим образом: (4+16):4=5 мм.

В некоторых случаях трубку оснащают жестким стилетом, благодаря чему она становится ровной до дистального края манжеты. В месте его расположения трубку сгибают под углом 35 градусов, что облегчает введение. В результате она по форме напоминает хоккейную клюшку.

Техника использования ларингоскопа

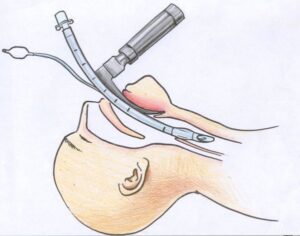

Прежде чем ввести прибор, врач визуализирует надгортанник и голосовые связки. При этом ларингоскоп находится в левой руке. Его лезвие используется для смещения языка, что позволяет открыть заднюю стенку глотки. При поднятии надгортанника применяются как прямые, так и изогнутые клинки.

После определения структур гортани врач вводит в трахею пациента эндотрахеальную трубку. Если движение изделия затруднено, специалист поворачивает его по часовой стрелке на 90 градусов.

Альтернативные устройства

Помимо ларингоскопа для интубации трахеи используются следующие приборы:

- Видеоларингоскопы. Обеспечивают лучший обзор гортани.

- Ларингеальные маски. Облегчают интубацию, создают герметизм вокруг трахеи.

- Оптоволоконные эндоскопы. Помогают провести интубацию пациентам с нарушенной анатомией.

- Проводники для трубок. Улучшают визуализацию гортани.

При интубации трахеи часто используются светодиодные ларингоскопы KaWe (КаВе). Они комплектуются сменными металлическими клинками различных форм и размеров, поэтому подходят для работы с детьми и взрослыми пациентами.

Источник

Интубация трахеи своими руками

Трудные дыхательные пути – одна из самых серьезных проблем анестезиологии с самого момента ее зарождения. Инвалидизация и гибель пациентов вследствие невозможности обеспечения проходимости дыхательных путей, хотя и существенно снизилась в последнее время, все еще занимает большое место в ряду осложнений анестезии. Важно, чтобы анестезиолог с самого начала своей деятельности поднимал серьезность данной проблемы и не игнорировал ее.

Под трудными дыхательными путями в анестезиологии понимается ситуации, когда имеет место не только трудная интубация, но и трудная масочная вентиляция, затрудненное выведения голосовой щели (ларингоскопия) и трудный хирургический доступ (коникотомия или трахеостомия).

Огромное значение в профилактике сложных ситуаций, связанных с дыхательными путями, имеет их заблаговременная оценка и планирование тактики анестезиолога в той или иной ситуации. Для оценки состояния дыхательных путей рядом исследователей был предложен целый набор тестов (тест Маллампати, тироментальная и стеноментальная дистанция, открывание рта, выдвижение нижней челюсти и т.д.), но как показывает практика, ни одни из них не является достоверным сам по себе. В настоящее время для оценки вероятности трудной интубации рекомендовано использование комплексных тестов. Например, широкое распространение за рубежом получила система LEMON, у нас же распространена шкала МОСКВА-TD. Суть комплексных систем оценки состоит в том, что вместо одного признака (шкалы Маллампати, например), который сам по себе может обладать достаточно низкой прогностической ценностью, может использоваться несколько признаков, объединенных в единую систему оценки. Чаще всего используются: тест Маллампати, открывания рта, разгибание головы, выдвижение нижней челюсти, наличие ожирения, наличие трудной интубации в прошлом. По окончанию оценки врач имеет определенное количество баллов, в зависимости от числа которых может строиться план его действий.

Если говорить о прогнозировании трудной масочной вентиляции, то факторы риска такого состояния также установлены. По данным одного исследования это: радиотерапия по поводу онкологических заболеваний головы и шеи в анамнезе, мужской пол, синдром сонного апное в анамнезе, наличие бороды (это также может быть предиктором трудной интубации), оценка по шкале Маллампати 3–4 и выраженное морбидное ожирение

Оценив состояние дыхательных путей, анестезиолог должен сделать вывод — будут ли с высокой вероятностью иметь место проблемы у данного пациента? Несмотря на то, что проблема неожиданно трудной интубации актуальна, у подавляющего большинства пациентов сложности в обеспечении проходимости дыхательных путей можно прогнозировать. Определив, что у данного пациента проблемы с интубацией (± вентиляцией) будут иметь место, нужно составить план действия на случай развития той или иной ситуации.

Основной вопрос, на который требуется ответить анестезиологу при планировании обеспечения дыхательных путей у такого пациента: в сознании или во сне планируется осуществлять интубацию трахеи? Абсолютные показания для принятия решения в пользу интубации в сознании под местной анестезией: полный желудок и предполагаемые сложности с масочной вентиляцией. В остальных ситуациях выполнение интубации возможно под наркозом.

Интубация пациента в наркозе при предполагаемых сложностях проводится с использованием фибробронхоскопа или видеоларингоскопа. Интубация пациента в сознании под местной анестезией проводится с использованием фибробронхоскопа. В последнем случае крайне важно уделять внимание тщательной анестезии дыхательных путей.

Несмотря на тщательную оценку дыхательных путей перед операцией, в ряде случаев может иметь место неожиданно трудная интубация. Действия анестезиолога в этой ситуации сводятся к последовательному выполнению четкого алгоритма действий (переход к следующему пункту осуществляется при неэффективности предыдущего):

- Вызов помощи, повторные попытки интубации с изменением условий (смена положения головы, клинка, использоание бужа-проводника и т.д.), не более четырех попыток;

- Установка ларингеальной маски для обеспечения вентиляции и оксигенации пациента (не более двух попыток, рекомендуются девайсы второго поколения);

- При неэффективности – последняя попытка вентиляции в четыре руки, с использованием воздуховода и изменением положения головы пациента при необходимости;

- При неэффективности – выполнение хирургической или пункционной коникотомии.

Пациент, у которого имели место сложности с дыхательными путями, должен быть тщательно проинформирован после операции о том, какие сложности были, и как их удалось решить. Оптимальным является выдача пациенту специальной памятки для анестезиологов, которые будут проводить пособия у данного пациента в будущем.

Источник

Трудная интубация

Хотя частота трудных или неудавшихся интубаций достаточно невелика, неожиданность ситуации и ее потенциальная опасность могут привести к ситуациям, угрожающим жизни больного. Зачастую летальность, связанная с анестезией , вызвана именно трудностями интубации. В 1987 году конфеденциальный опросник в Великобритании выявил, что примерно треть анестезиологической летальности была обусловлена именно неудачными попытками интубации трахеи. Этот опросник в основном был посвящен общехирургическим случаям и при этом встречаемость трудной интубации была определена как 1 : 2303. В акушерстве частота гораздо выше и расценивается как 1 : 300. Подобный конфеденциальный опросник, посвященный материнской летальности в Великобританнии за период с 1973 по 1984 годы выявил, что до 41% материнских смертей, связанных с анестезией, могут быть прямо связаны с трудностями интубации трахеи.

Аксиоматично, что тщательное предоперационное обследование больного, ведущее к диагностике потенциально трудной интубации представляет собой наилучший метод избежания нежелательных осложнений. Однако даже наиболее скурпулезное обследование не всегда позволяет предсказать трудную интубацию, поэтому каждый анестезиолог должен быть готов к потенциальным трудностям в любое время и при их появлении следовать заранее приготовленному плану действий.

Предоперационная диагностика трудной интубации

Факт возможной трудной интубации может быть выявлен сразу же во время предоперационного осмотра. Если во время предыдущей анестезии были трудности с интубацией трахеи, то запись об этом может иметься в истории болезни, больной может знать, о том, что произошло и проинформировать анестезиолога. Кроме того, зачастую такие больные имеют при себе соответствующие документы.

Имеется целый ряд тестов для диагностики возможной трудной интубации. Наиболее популярным из них является тест Маллампатти. Тест основан на визуализации фарингеальных структур при полном открытии рта пациента. Изначально было описано 3 группы, позднее была добавлена 4-я. Техника производства теста проста: больной сидит напротив врача так, что рот больного расположен на уровне глаз врача. Пациент окрывает рот как можно шире и при этом максимально высовывает язык. Структуры глотки, видимые при этом и составляют основу классификации.

Класс1 : видны мягкое небо, дужки миндалин и язычок.

Класс 2 : видны мягкое небо, дужки миндалин, но язычок скрыт языком.

Класс 3 : видно только мягкое небо.

Класс 4 : нельзя разглядеть и мягкого неба.

Данная классификация хорошо коррелирует с классификацией Кормака — Лихена, которая основана на визуализации структур глотки при прямой ларингоскопии.

1 степень — глосовая щель видна полностью

2 степень — видна только нижняя часть голосовой щели

3 степень — голосовая щель не видна

4 степень — не видна не только щель, но и формирующие ее хрящи.

Классификация Кормака — Лихена

Было отмечено, что класс 1 по Маллампати в 99% случаев соответствует 1 степени по Кармаку и Лихену, то есть легкая интубация. 4 класс в свою очередь соответствует 3 и 4 степени, то есть сложной интубации в 100% случаев. Однако классификация Маллампати, хотя и является простой и привлекательной, не позволяет предсказать до 50% трудных интубаций. При этом отмечается высокая частота ложно положительных результатов.

Недостаточная точность системы Маллампати привела к тому, что на свет появились целый ряд альтернативных исследований в надежде найти простую и надежную систему предсказания трудной интубации.

Таковой является система, предложенная Вильсоном в 1993 году и основанная на изучении 1500 пациентов 50% которых рассматривались ретроспективно. Были выделены 5 факторов риска, которые по мнению автора являлись наиболее значительными в предсказании трудной интубации. Таковыми явились вес, подвижность шеи, головы и нижней челюсти, наличие выдающихся вперед верхних зубов. Каждый фактор оценивается по шкале от 0 до 2.

Оценка степени трудности интубации по Вильсону.

Максимальная получаемая при этом оценка — 10. Оценка 3 предсказывает 75% трудных интубаций, оценка 4 — до 90%. Однако при этом необходимо отметить, что тест обладает слабой специфичностью и может не предсказать до 50% трудных интубаций. Многие измерения в этом наборе тестов субъективны.

Наиболее недавней попыткой в улучшении системы прогнозирования трудной интубации является новая классификация визуализации структур гортани, предложенная т, Куком, в основном основанная на системе Кормака-Лихена.

Классификация Кормака-Лихена в модификации Кука.

Существует еще целый ряд других тестов, основанных на анатомических факторах. Например, тироментальное расстояние, которое измеряется как расстояние от верхнего края щитовидного хряща до подбородка при полностью разогнутой шее. Считается, что расстояние в 7 см и более обычно предсказывает легкую интубацию, в то время как расстояние менее 6 см может быть связано с трудной интубацией. Этот тест считается относительно недостоверным если применяется не в сочетании с другими тестами.

Некоторые другие тесты :

горизонтальная длина нижней челюсти — этот показатель больше 9 см предсказывает хороший ларингоскопический обзор.

подвижность в шейном отделе позвоночника. Оценивается подвижность атланто-окципитального и атланто-аксиального суставов.

признак молящегося : невозможность полностью свести ладони обеих рук вместе предполагает трудную интубацию. Этот признак обычно сочетается с сахарным диабетом и общим нарушением подвижности в разных группах суставов.

Существует также целый ряд рентгенологических признаков, основанных на измерении различных показателей на прямом и боковом снимках шейного отдела позвоночника. Однако эти признаки страдают примерно теми же недостатками, что и все вышеперечисленные системы и классификации, а именно — неточностью, слабой специфичностью и большим числом ложноположительных результатов.

Все вышесказанное относится в основном к трудным интубациям в общехирургической практике, где такая ситуация встречается достаточно редко (1 : 2500). Совершенно другое положение в акушерстве, где частота трудной интубации гораздо выше (1 : 250-300 случаев) и последствия неудавшейся интубации могут быть гораздо более серьезными. Целый ряд анатомических и физиологических факторов являются причинами этого. Хотя костный скелет не изменяется при беременности, изменения мягких тканей, слизистых облочек и сосудов могут серьезно влиять на интубацию.

Эстрогены во время беременности вызывают отек мягких тканей; отек ларингеальных тканей может серьезно затруднить проведение интубации. Гиперемированные сосуды и отечная слизистая носоглотки и нижележащих ларингеальных структур и языка могут серьезно сузить просвет и затруднить визуализацию голосовой щели. В дополнение к этому происходит увеличение языка в размерах и снижение его подвижности. Эти признаки особенно выражены при развитии преэклампсии и эклампсии.

Имеется также ряд других причин, затрудняющих интубацию в акушерстве. Обычно беременные женщины имеют полный набор зубов, что в сочетании с увеличением молочных желез и увеличенным и неподвижным языком зачастую затрудняет введение клинка ларингоскопа в полость рта. Минимальные дозы барбитуратов, используемые для вводного наркоза, могут оказаться недостаточными для потенциации действия мышечных релаксантов. Положение больной на операционном столе при применении приемов для уменьшения аорто-кавальной компрессии затрудняет или делает невозможным оптимализацию положения головы ( позиция “нюхающий утренний воздух”). Чрезмерно энергичное проведение приема Селлика может серьезно изменить анатомию глотки и гортани. Как видно из вышесказанного, имеется достаточно причин,объясняющих более высокую частоту трудной интубации трахеи в акушерстве по сравнению с другими хирургическими специальностями.

Разумно заключить, что большинство случаев трудной интубации могут быть обнаружены при простом предоперационном осмотре больного с применением достаточно несложных клинических тестов. Следовательно, очень важно проводить предоперационный осмотр больного тому анестезиологу, который будет проводить наркоз. К сожалению, у небольшой группы больных хотя и не имеется признаков, характреных для трудной интубации при поверхностном осмотре, после вводного наркоза интубация трахеи либо представляет серьезные трудности, либо вообще невозможна. К сожалению, такое обычно случается тогда, когда вокруг нет более опытного врача чтобы помочь. В таких случаях помогает применение протокола неудавшейся интубации и вентиляции, о которых мы поговорим немного позже.

Ведение заранее известной трудной интубации

В ситуации, когда заранее известно, что интубация у данного пациента будет трудной, анестезиолог располагает целым рядом приемов и методик, позволяющих провести интубацию трахеи безопасно и с минимальными неудобствами для больного.

Слепая эндоназальная интубация : исторически этот метод был наиболее популярным в не так далеком прошлом. Для правильного использования данной методики необходимо правильное положение больного на столе (принюхиваясь к утрннему воздуху). Хорошо смазанная эндоназальная трубка после вводного наркоза с сохранением спонтанного дыхания проводится в носоглотку. Анестезиолог при этом слушает дыхательные шумы на проксимальном конце трубки по мере её продвижения. Газоток при этом не только слышен, но и ощущается как поток воздуха. Дополнительно к проксимальному концу трубки можно присоединить капнограф; этот прием предоставляет дополнительную информацию, облегчающую проведение эндоназальной трубки в трахею. Недостатком метода является возможная травма носовых ходов при проведении процедуры. Хотя эта методика все еще применяется, популярность её значительно снизилась.

Использование эластичного бужа: после введния ларингоскопа в случае трудной интубации анестезиолог может видеть только небольшую часть голосовой щели или не видеть её вообще. Зачастую даже при такой ситуации удается провести гибкий буж с заранее приданной кривизной кончика в трахею. Буж может быть либо сплошным, либо полым. В случае полого бужа присоединение капнографа к его наружному отверстию и появление характерной кривой концентрации выдыхаемого углекислого газа облегчают диагностику положения кончика бужа. В случае сплошного бужа помогает ощущение “прыгания” бужа по кольцам трахеи. Если ни один из этих приемов не дает желаемого результата, нужно предположить, что буж находится в пищеводе. Однако даже если буж наверняка находится в полости трахеи, последующее ведение эндотрахеальной трубки не является легкой задачей. В этом случае рекомендуют оставить клинок ларингоскопа в полости рта и вращать эндотрахеальную трубку против часовой стрелки на 90 градусов с одновременнным продвижением её вперед.

Использование фиброволоконного бронхоскопа : этот инструмент стал важным орудием в арсенале современного анестезиолога и особенно важно его применение при трудной интубации. Преимуществами метода являются его гибкость, возможности использования для интубации как носа, так и рта, четкая визуализация голосовых связок с последующим введением трубки в трахею под контролем зрения, что исключает всякие сомнения в правильности положения эндотрахеальной трубки. Еще одним существенным преимуществом применения фиброволоконного бронхоскопа для интубации является отсутствие необходимости общей анестезии для интубации. Эта процедура может быть применена под местной анестезией с минимальными неудобствами для больного, но полностью исключая риск общей анестезии при возможной трудной интубации. Существует несколько методик проведения местной анестезии.

Сенсорная иннервация носоглотки связана с 5, 9, 10 парами черепно-мозговых нервов. Естественно, заблокировать их не представляется возможным, поэтому ведущей методикой местной анестезии для этой процедуры является применение топической анестезии в сочетании с блокадой некоторых нервных окончаний. Перед интубацией эндотрахеальная трубка как правило одевается на бронхоскоп и закрепляется на его верхнем конце с помощью липкой ленты. За 30 минут до начала процедуры больному дают местный анестетик (лидокаин) в виде специального полоскания для горла, или орошают ротоглотку лидокаином в виде небулайзера. Поврехностная анестезия носовых ходов производится путем тампонады носовых ходов тампонами, обильно смоченными местным анестетиком. Наиболее часто используется кокаин, так как он обладает выраженными вазоконстрикторными свойствами. Возможно применение смеси лидокаина с кокаином. После введения фиброскопа в анестезированный таким образом носовой ход дальнейшее орошение слизистых производится по мере продвижения фиброскопа. Не следует забывать о максимально допустимых дозах местного анестетика, так как всасывание его с поверхности слизистой облочки происходит довольно быстро.

Анестезия нижних отделов глотки может быть усилена используя эндотрахеальную инъекцию местного анестетика. Производится пункция крико-тиреоидной мембраны и 2-3 мл раствора лидокаина вводится в конце глубокого вдоха. Это вызывает приступ кашля, во время которого местный анестетик распространяется на подсвязочную область трахеи и нижние отделы глотки.

После визуализации голосовой щели и введения кончика бронхоскопа в полость трахеи на глубину, достаточную, чтобы увидеть карину, эндотрахеальная трубка вводится в трахею используя ротационно-поступательные движения.

Измерения, проведенные во время такой процедуры показали, что она не только занимает по крайней мере в 3 раза больше времени, нежели обычная интубация, но и сердечно-сосудистая реакция при такой интубации вполне сравнима с таковый во время обычной интубации, хотя длится гораздо дольше. Эти факты должны приниматься во внимание у больных с нарушениями сердечно-сосудистой системы.

Использование ларингеальной маски : сравнительно недавно введенная в анестезиологическую практику ларингеальная маска используется для решения многих анестезиологических проблем. Одним из применений является использование её для поддержаиня проходимости верхних дыхательных путей в случае трудной интубации. При этом не следует забывать, что ларингеальная маска не предохраняет верхние дыхательные пути от аспирации, что немаловажно при использовании ларингеальной маске при полном желудке.

Кроме того, при правильном положении ларингеальной маски в ротоглотке, возможна интубация через её просвет, что было с успехом применено во многих случаях. В последние год — два появилась даже специально модифицированная ларингеальная маска, предназначенная специфически для интубации через её просвет в случаях тежелой интубации. По мнению авторов, это устройство успешно конкурирует с фиброоптической бронхоскопом, являющимся золотым стандартом в таких случаях.

Ретроградная интубация : описано большое количество различных модификаций, но все они основаны на ретроградном проведении проводника, по которому затем проводится интубация трахеи. Как правило под местной анестезией производится пункция крикотиреоидной мембраны иглой Тоухи и эпидуральный катетер проводится в направлении глотки. Он извлекается через нос или рот, а затем по катетеру проводится эндотрахеальная трубка до тех пор, пока она не упрется в стенку трахеи. После этого катетер обрезается на уровне кожи и извлекатеся.

Транстрахеальная вентиляция : технически это не метод достижения интубации. При этой методике эндотрахеальная трубка самого малого размера (они обычно без манжеток) вводится в трахею через крико-тиреоидную мембрану. Последующая вентиляция производится по обычной методике, однако перед применением ИВЛ положение трубки должно быть тщательно верифицировано, так как применение ИВЛ может привести к очень серьезным осложнениям если трубка расположена, например, в подкожной клетчатке. Так или иначе, эта методика была использована с успехом в ситуациях, угрожающих жизни больного и всякий набор для трудной интубации должен иметь инстументы для транстрахеальной внетиляции.

Анестезия для предполагаемой трудной интубации : каким образом можно безопасно провести анестезию для больного, который в прошлом представлял трудности при интубации трахеи? Разумный ответ — необходимо оптимизировать состояние больного, приготовить необходимое оборудование, а также анестезиолога с необходимым опытом.

Что можно сделать для оптимизации состояния больного для уменьшения риска аспирации, ассоциируемой с интубацией? Предполагая, что в распоряжении имеется достаточно времени, к решению этой задачи можно подойти с нескольких направлений. Наиболее легкое решение — позволить желудку опопрожниться естественным путем с ускорением этого процесса при помощи таких лекарств, как метоклопрамид. Однако такой подход возможен только тогда, когда имеется достаточно времени и нет патологии желудочно-кишечного тракта, резко замедляющей этот процесс.

Другой подход — применение назогастрального зонда с последующей аспирацией желудочного содержимого.

Описано применение рвотных средств, таких, как апоморфин для ускорения опопрожнения желудка. Однако этот метод плохо переносится больными и применяется очень редко.

Тем не менее, даже при применении этих методик нет полной уверенности в том, что желудок действительно опопрожнен. Следовательно логичным решением было бы применение методов для снижения кислотности желудочного содержимого и прекращения желудочной секреции. Применяемые методики включают в себя использование антацидов и Н2-гистаминоблокаторов.

Оборудование для предполагаемой трудной интубации должно быть проверено заранее. Анестезиолог, обладающий наибольшим опытом в проведении трудной интубации должен быть задействован с самого начала процедуры. Поскольку применение фиброволоконного бронхоскопа в такой ситуации становится весьма реальным, то включение в состав бригады врачей специалиста, наиболее знакомого с этим аппаратом является наиболее логичным решением.

Анестезиолого стоит перед выбором : либо интубация под местной анестезией, либо трахеостомия под местной анестезией и затем общий наркоз. Принятие решения может быть крайне трудным, но выбор должен быть сделан в пользу методики, обеспечивающую наибольшую безопасность больного. Необходимо отдельно подчеркнуть, что при подозрении на трудную интубацию методикой выбора вводного наркоза я\вляется ингаляционный масочный наркоз (фторотан, севофлюран), когда больной спонтанно поддерживает проходимость верхних дыхательных путей до момента потери сознания. Тогда анестезиолог имеет возможность при помощи ларингоскопа произвести визуальную оценку ситуации и принять соответствующее решение.

Можно ли применять интубацию под местной анестезией в случае экстренной операции? Опыт в данной области довольно ограничен, но по имеющимся данным можно предполагать, что эта методика вполне применима.

В случае, когда фиброволоконная интубация либо невыполнима технически, либо фиброскоп просто отсутствует наиболее безопасным методок поддержпния проходимости дыхательных путей является трахеостомия под местной анестезией.

Наконец из теоретических соображений было бы интересно рассмотреть случай, когда беременная женщина с анамнезом трудной интубации нуждается в анестезии для производства Кесарева сечения. Наиболее логичным решением в этом случае явилось бы применение спинального или эпидурального блока. Что произойдет, если блок не получился или неэффективен? Можно ли произвести в этом случае интубацию трахеи под местной анестезией с применением седации? Ответ — наверное, да. Но в этом случае потребуется привлечение дополнительных сил для того, чтобы оказать помощь ребенку, который также будет седирован.

Протокол неудавшейся интубации в экстренной анестезии

Ключевым моментом в такой ситуации является осознание того факта, что больные умирают не от того, что интубация не удалась, а от того, что не поддерживалась оксигенация. Следующий исключительно важный момент — понятие ложной гордости специалиста. Нет ничего зазорного в том, что врач, у которого не удалась интубация трахеи зовет на помощь более опытного коллегу. Более того, предполагается, что он позовет на помощь. Это решение принимается в интересах спасения жизни больного в ситуации, потенциально грозящей непоправимыми последствиями и неправильная трактовка понятия профессиональной гордости может обернуться непоправимыми последствиями.

Диагностика неудавшейся интубации представляется исключительно важным решением. После того, как не удалось провести трубку в трахею после 2 — 3 попыток, должен быть выставлен диагноз неудавшейся интубации. В настоящее время основная тактика в ведении неудавшейся интубации — позволить больному проснуться и восстановить самостоятельное дыхание.

Приблизительный протокол неудавшейся интубации выглядит примерно следующим образом.

Категорически протипоказано введение повторной дозы суксаметония. Прием Селлика продолжает выполняться до тех пор, пока не восстановится самостоятельное дыхание и фарингеальные рефлексы. Больному придают положение с опущением головного конца и небольшим поворотом тела на левую сторону примерно 10 — 15 градусов. Производится ИВЛ через маску 100% кислородом. Обязательно следует позвать на помощь.

Если вентиляция с помощью маски эффективна — она продолжается до восстановления спонтанного дыхания.

Если же вентиляция неэффективна, то в распоряжении анестезиолога имеется несколько приемов для поддержания оксигенации. Сюда относится использование разного рода воздуховодов в зависимости от опыта анестезиологоа и наличия оборудования. Возможно также применение ларингеальной маски, которая позволяет не только поддерживать проходимость дыхательный путей, но и при необходимости проводить ИВЛ. При этом следует отметить, что ларингеальная маска не обеспечивает полной протекции дыхательных путей от желудочного содержимого, поэтому прием Селлика должен выполняться и во время ИВЛ через ларингеальную маску.

Если ларингеальной маски нет или ее применение неэффективно, как экстренная мера может быть использована транстрахеальная вентиляция легких путем пункции крикотиреоидной мембраны.

После восстановления самостоятельного дыхания больному позволяют проснуться и вопрос о дальнейшем проведении операции решается в индивидуальном порядке. Следует отметить, что приоритет в данной ситуации отдается сохранению жизни больного и в случае акушерской операции — жизни матери.

Cobley M., Vaughan S. Recognition and management of difficult airway. British Journal of Anaesthesia 1992; 68:90-97

Источник