Инвертор реактивной мощности

На этой странице будет представлено описание и предложена принципиальная схема несложного устройства для экономии электроэнергии, так называемый инвертор реактивной мощности. Устройство полезно при использовании, например, таких часто употребимых бытовых электроприборов, как бойлер, электродуховка, электрочайник и других, в том числе не нагревательных электронных устройств, телевизор, компьютер и др. Устройство может использоваться с любыми счетчиками, в том числе и сэлектронными, даже имеющими в качестве датчика шунт или воздушный трансформатор. Устройство просто вставляется в розетку 220 В 50 Гц и от него питается нагрузка, при этом вся электропроводка остается нетронутой. Заземление не требуется. Счетчик при этом будет учитывать примерно четверть потребленной электроэнергии.

Увеличить (Скачать) |

| Инвертор реактивной мощности, принципиальная схема для ознакомительных целей |

Получить рабочую схему данного устройства с указанием номиналов элементов и подробной инструкцией по сборке и настройке можно здесь.

Немного теории . При питании активной нагрузки фазы напряжения и тока совпадают. Функция мощности, представляющая собой произведение мгновенных значений напряжения и тока, имеет вид синусоиды, расположенной только в области положительных значений. Счетчик электрической энергии вычисляет интеграл от функции мощности и регистрирует его на своем индикаторе. Если к электрической сети вместо нагрузки подключить емкость, то ток по фазе будет опережать напряжение на 90 градусов. Это приведет к тому, что функция мощности будет расположена симметрично относительно положительных и отрицательных значений. Следовательно интеграл, от нее будет иметь нулевое значение, и счетчик ничего не будет считать. Иными словами попробуйте включить любой неполярный конденсатор после счетчика. Вы увидите, что на него счетчик никак не реагирует. Причем, независимо от емкости. Принцип работы инвертора, простой, как двери и состоит в использовании 2-х конденсаторов, первый из которых заряжают от сети в течение первого полупериода сетевого напряжения, а в течение второго — разряжают через нагрузку потребителя. Пока нагрузка питается от первого конденсатора второй также заряжают от сети без подключения нагрузки. После этого цикл повторяется.

Таким образом, нагрузка получает питание, по форме в виде пилообразных импульсов, а ток потребляемый от сети- почти синусоидальный, только его апроксимирующая функция опережает по фазе напряжение. Следовательно счетчик учитывает не всю потребленную электроэнергию. Достичь смещения фаз 90 градусов не возможно, так, как заряд каждого конденсатора завершается за четверть периода сетевого напряжения, но апроксимирующая функция тока через электрощетчик при правильно подобранных параметрах емкости конденсаторов и нагрузки может опережать напряжение до 70 градусов, что позволяет счетчику учитывать всего четверть от фактически потребленной электроэнергии. Для питания нагрузки, чувствительной к форме напряжения, на выходе устройства можно установить фильтр, чтобы приблизить форму питающего напряжения к правильной синусоиде.

Проще говоря инвертор представляет собой несложное электронное устройство, преобразующее реактивную мощность в активную (полезную). Устройство включается в любую розетку, а от него питается мощный потребитель (или группа потребителей). Оно сделано таким образом, что потребляемый им ток по фазе опережает напряжение на 45..70 градусов. Поэтому счетчик воспринимает устройство как емкостную нагрузку и не учитывает большую часть фактически потребленной энергии. Устройство, в свою очередь, инвертируя полученную неучтенную энергию, питает потребители переменным током. Инвертор рассчитан на номинальное напряжение 220 В и мощность потребителей до 5 кВт. При желании мощность может быть увеличена. Главным достоинством устройства является то, что оно одинаково хорошо работает с любыми счетчиками, в том числе с электронными, электронно-механическими и даже новейшими, которые имеют в качестве датчика тока шунт или воздушный трансформатор. Вся электропроводка остается нетронутой. Заземление не нужно. Схема представляет собой мост на базе четырех тиристоров с несложной схемой управления. Собрать и настроить устройство можно самостоятельно, имея даже небольшой радиолюбительский опыт.

Источник

Инвертор реактивной мощности своими руками схема

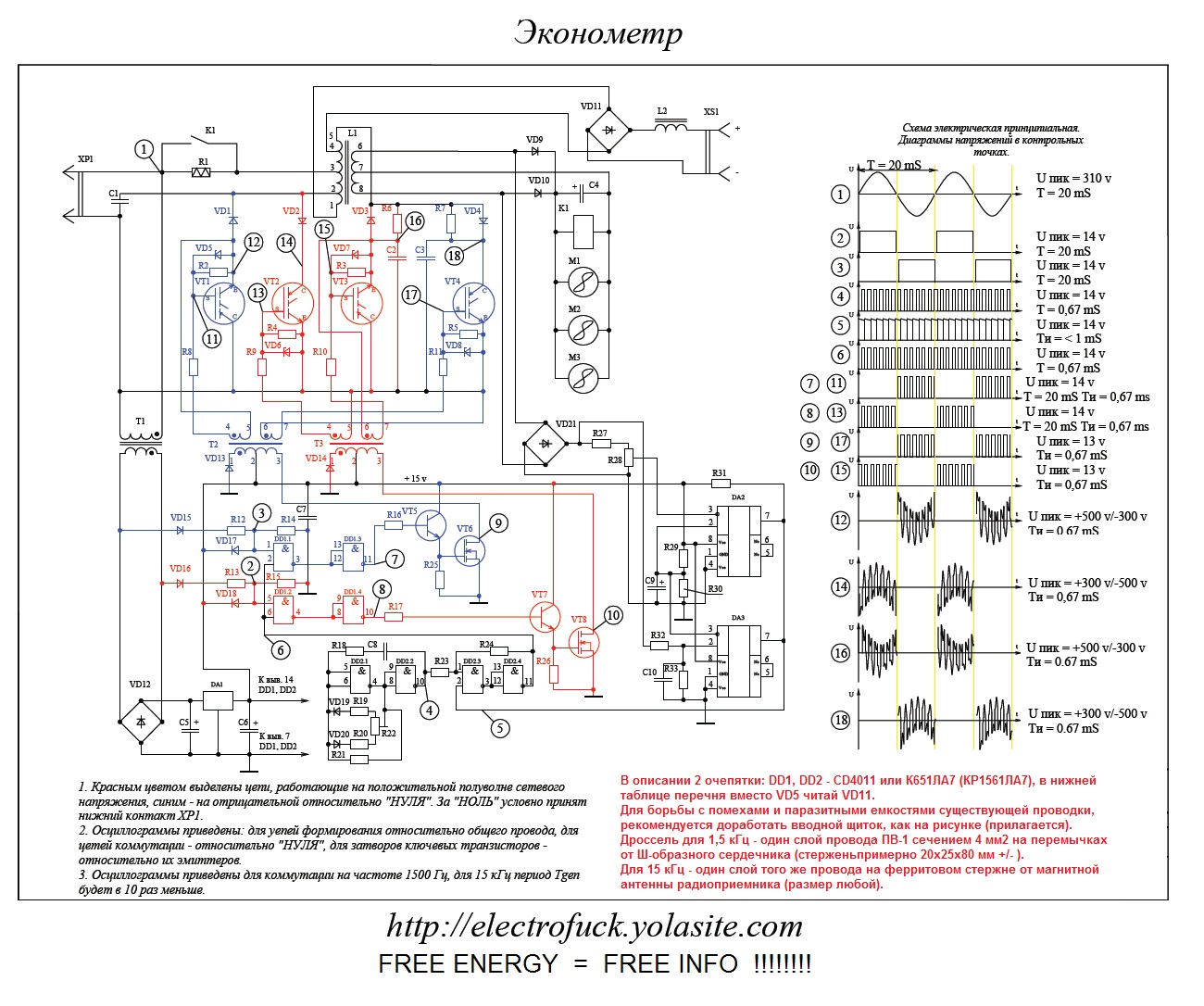

Интегратор (рис.1) предназначен для выделения из сетевого напряжения сигналов, синхронизирующих работу других модулей. Это прямоугольные импульсы уровня ТТЛ на выходах С1 и С2.

Фронт сигнала С1 совпадает с началом положительной полуволны сетевого напряжения, а спад – с началом отрицательной полуволны. Фронт сигнала С2 совпадает с началом положительной полуволны интеграла сетевого напряжения, а спад — с началом отрицательной полуволны. Таким образом, сигналы С1 и С2 представляют собой прямоугольные импульсы, синхронизированные сетью и смещенные по фазе относительно друг друга на угол /2.

Сигнал, соответствующий напряжению сети, снимается с резистивного делителя R1.1, R1.3, ограничивается до уровня 5 В с помощью резистора R1.5 и стабилитрона D1.2, затем через узел гальванической развязки на оптроне ОС1.1 подается на другие модули. Аналогично формируется сигнал, соответствующий интегралу напряжения сети. Процесс интегрирования обеспечивается процессами заряда и разряда конденсатора С1.1.

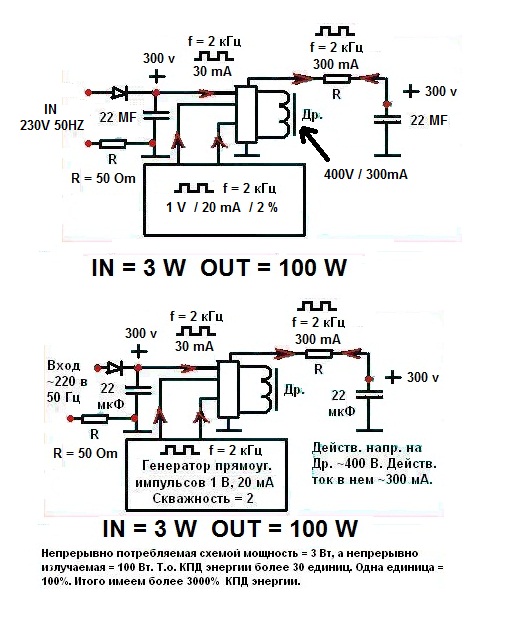

Система управления (рис.2) служит для формирования сигналов управления мощными ключевыми транзисторами рекуператора (рис.3). Алгоритм управления синхронизирован сигналами С1 и С2, получаемыми с интегратора. Для обеспечения импульсного процесса протекания энергопотребления устройством служит задающий генератор на логических элементах DD2.3.4 и DD2.3.5. Он формирует импульсы частотой 2 кГц амплитудой 5 В. Частота сигнала на выходе генератора и скважность импульсов определяются параметрами времязадающих цепей С2.1-R2.1 и C2.2-R2.2. Эти параметры могут подбираться при настройке для обеспечения наибольшей погрешности учета электроэнергии, потребляемой устройством.

Логический блок системы на основе анализа сигналов С1 и С2 формирует сигналы U1 – U4, каждый из которых управляет соответствующим плечом рекуператора. В необходимые моменты времени логический блок модулирует соответствующий выходной сигнал сигналом задающего генератора, обеспечивая высокочастотное энергопотребление.

Рекуператор (рис.3) представляет собой два одинаковых канала, каждый из которых обеспечивает подключение к электрической сети отдельного накопительного конденсатора С3.1 или С3.2. Канал управления конденсатором С3.1 состоит из мощных транзисторов Т3.2, Т3.6, выпрямительных диодов D3.1, D3.3, усилительных каскадов на транзисторах Т3.1, Т3.3 и узлов гальванической развязки от электросети на оптронах ОС3.1, ОС3.3. Канал управления конденсатором С3.2 построен аналогично. За счет алгоритма работы системы управления обеспечивается работа конденсатора С3.1 на положительной полуволне сетевого напряжения, а С3.2 – на отрицательной.

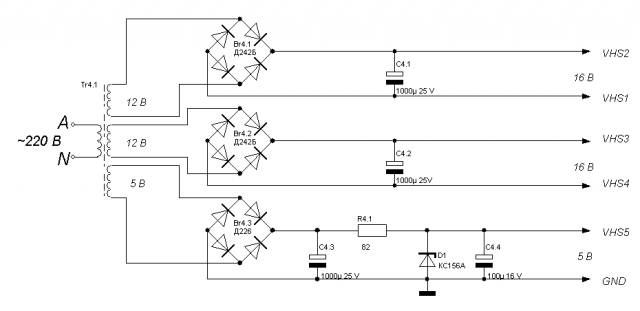

Блок питания (рис.4) построен по классической схеме. Необходимость применения трех каналов питания продиктована особенностью связи каскадов рекуператора с электрической сетью. При этом общим проводом можно лишь условно считать отрицательный полюс 5-вольтового выхода. Он не должен заземляться или иметь связь с проводами сети. Главным требованием к блоку питания является возможность обеспечить ток до 3 А на выходах 16 В. Это необходимо для ввода мощных ключевых транзисторов в режим насыщения в открытом состоянии. В противном случае на них будет рассеиваться большая мощность, и они выйдут из строя.

Детали и конструкция

Микросхемы могут применяться любые: 133, 156, 555 и других серий. Не рекомендуется применение микросхем на основе МОП — структур, так как они более подвержены влиянию наводок от работы мощных ключевых каскадов.

Ключевые транзисторы рекуператора обязательно устанавливаются на радиаторах. Лучше для каждого транзистора использовать отдельный радиатор площадью не менее 150 см2. Для транзисторов Т3.1, Т3.3, Т3.5, Т3.7 необходимы радиаторы площадью не менее 40 см2. Из соображений безопасности не следует использовать металлический корпус устройства в качестве радиатора для транзисторов.

Для всех высоковольтных конденсаторов на схеме обозначено их номинальное напряжение. Конденсаторы на более низкое напряжение применять нельзя. Конденсатор С1.1 может быть только неполярным. В этом узле применение электролитического конденсатора не допускается. Схема рекуператора специально составлена для использования в качестве С3.1 и С3.2 дешевых электролитических конденсаторов, но надежнее и долговечнее всё-таки применение неполярных конденсаторов.

Резисторы: R1.1 – R1.4 типа МЛТ-2; R3.17 — R3.22 проволочные мощностью не менее 10 Вт; остальные резисторы типа МЛТ-0.25.

Трансформатор Tr1 – любой маломощный с двумя раздельными вторичными обмотками на 12 В и одной на 5 В. Главное требование – обеспечить при номинальном напряжении 12 В ток каждой вторичной обмотки не менее 3 А.

Все модули устройства следует смонтировать на отдельных платах для облегчения последующей настройки. Устройство в целом собирают в каком-либо корпусе. Очень удобно (особенно в целях конспирации) использовать для этого корпус от бытового стабилизатора напряжения, которые в недалеком прошлом широко использовались для питания ламповых телевизоров.

При наладке схемы соблюдайте осторожность! Помните, что не вся низковольтная часть схемы имеет гальваническую развязки от электрической сети! Не рекомендуется в качестве радиатора для транзисторов использовать металлический корпус устройства. Применение плавких предохранителей – обязательно! Накопительные конденсаторы работают в предельном режиме, поэтому перед включением устройства их нужно разместить в прочном металлическом корпусе.

Низковольтный блок питания проверяют отдельно от других модулей. Он должен обеспечивать ток не менее 3 А на выходах 16 В, а также 5 В для питания системы управления.

Затем налаживают генератор, отключив силовую часть схемы от электросети. Генератор должен формировать импульсы амплитудой 5 В и частотой около 2 кГц. Скважность импульсов приблизительно 1/1. При необходимости для этого подбирают конденсаторы С2.1, С2.2 или резисторы R2.1, R2.2. Логический блок системы управления при условии правильного монтажа наладки не требует. Желательно только убедиться с помощью осциллографа, что на выходах U1–U4 есть сигналы прямоугольной формы.

Интегратор проверяют двулучевым осциллографом. Для этого общий провод осциллографа соединяют с нулевым проводом электросети (N), провод первого канала подсоединяют к точке соединения резисторов R1.1 и R1.3, а провод второго канала – к точке соединения R1.2 и R1.4. На экране должны быть видны две синусоиды частотой 50 Гц и амплитудой около 150 В каждая, смещенные между собой по оси времени на угол /2. Далее проверяют наличие сигналов на выходах С1 и С2. Для этого общий провод осциллографа соединяют с точкой GND устройства. Сигналы должны иметь правильную прямоугольную форму, частоту также 50 Гц, амплитуду около 5 В и также должны быть смещены между собой на угол /2 по оси времени. Если фазосмещение сигналов отличается от /2, то его корректируют подбирая конденсатор С1.1.

Настройка ключевых элементов рекуператора заключается в установке тока базы транзисторов Т3.2, Т3.4, Т3.6, Т3.8 на уровне не менее 1.5 — 2 А. Это необходимо для насыщения этих транзисторов в открытом состоянии. Для настройки рекомендуется отключить рекуператор от системы управления (выходы U1-U4), и при настройке каждого каскада подавать напряжение +5 В на соответствующий вход рекуператора U1-U4 непосредственно с блока питания. Ток базы устанавливают поочередно для каждого каскада, подбирая сопротивление резисторов R3.19 — R3.22 соответственно. Для этого может потребоваться еще подбор R3.4, R3.8, R3.12, R3.16 для соответствующего каскада. После отключения напряжения на входе ток базы ключевого транзистора должен уменьшаться почти до нуля (несколько мкА).. Такая настройка обеспечивает наиболее благоприятный тепловой режим работы мощных ключевых транзисторов.

После настройки всех модулей восстанавливают все соединения в схеме и проверяют работы схемы в сборе. Первое включение рекомендуется выполнить с уменьшенными значениями емкости конденсаторов С3.1, С3.2 приблизительно до 1 мкФ. Конденсаторы лучше использовать неполярные. После включения устройства дайте ему поработать несколько минут, обращая особое внимание на температурный режим ключевых транзисторов. Если все в порядке – можете устанавливать электролитические конденсаторы. Увеличивать емкость конденсаторов до номинального значения рекомендуется в несколько этапов, каждый раз проверяя температурный режим.

Мощность отмотки непосредственно зависит от емкости конденсаторов С3.1 и С3.2. Для увеличения мощности нужны конденсаторы большей емкости. Предельное значение емкости определяется величиной импульсного тока заряда. О его величине можно судить, подключая осциллограф параллельно резисторам R3.17 и R3.18. Для транзисторов КТ848А он не должен превышать 20 А. Если требуется еще большая мощность отмотки, придется использовать более мощные транзисторы, а также диоды D3.1-D3.4.

Не рекомендуется использовать слишком большую мощность отмотки. Как правило, 1-2 кВт вполне достаточно. Если устройство работает совместно с другими потребителями, счетчик при этом вычитает из их мощности мощность устройства, но электропроводка будет загружена реактивной мощностью. Это нужно учитывать, чтобы не вывести из строя электропроводку.

Источник

—>Мой сайт —>

Персональный сайт

—>

| « Сентябрь 2021 » | ||||||

| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

—>

ENERGY SAVER .

FREE DOWLOAD FILE .

http://depositfiles.com/files/g9kjs1gu8

Инвертор реактивной мощности

Устройство предназначено для питания бытовых потребителей переменным током. Номинальное напряжение 220 В, мощность потребления 1-5 кВт. Устройство может использоваться с любыми счетчиками, в том числе с электронными и электронно-механическими, даже имеющими в качестве датчика тока шунт или воздушный трансформатор.

Устройство, собранное по предлагаемой схеме, просто вставляется в розетку и от него питается нагрузка. Вся электропроводка остается нетронутой. Заземление не нужно. Счетчик при этом учитывает примерно четверть потребленной электроэнергии.

Теоретические основы

При питании активной нагрузки фазы напряжения и тока совпадают. Функция мощности, представляющая собой произведение мгновенных значений напряжения и тока, имеет вид синусоиды, расположенной только в области положительных значений. Счетчик электрической энергии вычисляет интеграл от функции мощности и регистрирует его на своем индикаторе. Если к электрической сети вместо нагрузки подключить емкость, то ток по фазе будет опережать напряжение на 90 градусов. Это приведет к тому, что функция мощности будет расположена симметрично относительно положительных и отрицательных значений. Следовательно, интеграл от неё будет иметь нулевое значение, и счетчик ничего считать не будет.

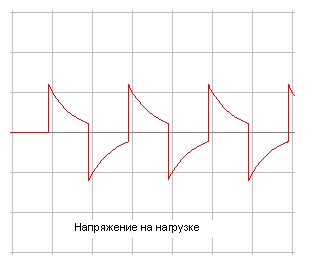

Принцип работы инвертора состоит в том, что конденсатор заряжают от сети в течение первого полупериода сетевого напряжения, а в течение второго — разряжают через нагрузку потребителя. Пока нагрузка питается от первого конденсатора, второй также заряжают от сети без подключения нагрузки. После этого цикл повторяется. Таким образом, нагрузка получает питание, по форме в виде пилообразных импульсов, а ток, потребляемый из сети- почти синусоидальный, только его аппроксимирующая функция опережает по фазе напряжение. Следовательно, счетчик учитывает не всю потребленную электроэнергию. Достичь смещения фаз до 90 градусов невозможно, так как фактически заряд

каждого конденсатора завершается за четверть периода сетевого напряжения, но аппроксимирующая функция тока через счетчик при правильно подобранных параметрах емкости и нагрузки может опережать напряжение до 70 градусов, что позволяет счетчику учитывать всего четверть от фактически потребленной электроэнергии.

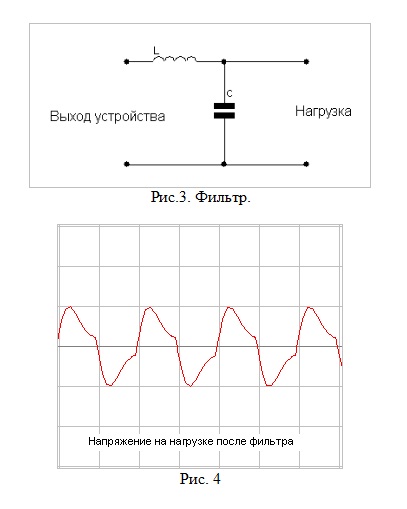

Для питания нагрузки, чувствительной к форме напряжения, на выходе устройства можно установить фильтр. В этом случае питание нагрузки будет осуществляться почти правильной синусоидой.

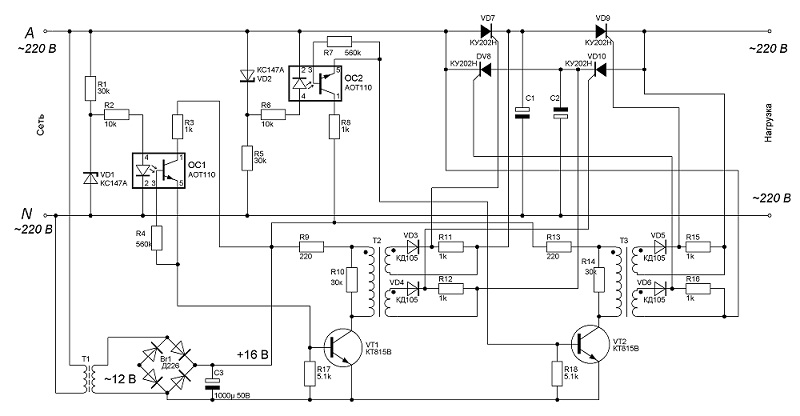

Принципиальная схема устройства

Принципиальная схема приведена на рис.1. Основными элементами являются инверторный тиристорный мост VD 7 – VD 10 с конденсаторами C 1, С2. Тиристоры VD 7 и VD 8, открываясь поочередно, позволяют конденсаторам C 1 и С2 заряжаться от сети в соответствующие полупериоды сетевого напряжения. Тиристоры VD 9 и VD 10 предназначены для разряда конденсаторов через нагрузку.

Импульсы управления тиристорами формируются на вторичных обмотках трансформаторов Т2 и Т3 при открывании транзисторных ключей VT 1 и VT 2. Сигнал управления транзистором VT 1, соответствующий положительной полуволне сетевого напряжения, выделяется параметрическим стабилизатором VD 1, R 1 и через гальваническую развязку на оптроне ОС1 подается на базу транзистора. Транзистор открыт в течение всего времени положительной полуволны. В момент его открывания переходный процесс тока в первичной обмотке трансформатора Т2 приводит к появлению импульсов во вторичных обмотках. Эти импульсы открывают тиристоры VD 7 и VD 10. Тиристоры остаются в открытом состоянии, пока токи через них не достигнут нулевых значений. Это приводит к заряду конденсатора С1 и к разряду С2.

При появлении отрицательной полуволны сетевого напряжения транзистор VT 1 закрывается, а VT 2 открывается сигналом, выделяемом элементами VD 2, R 5 и ОС2. Работа каскада на транзисторе VT 2 в отрицательный полупериод аналогична, и приводит к открыванию VD 8, VD 9, что приводит к заряду конденсатора С2 и к разряду С1.

Блок питания транзисторных ключей и формирователей импульсов построен по простейшей схеме и состоит из трансформатора Т1, выпрямительного моста Br 1 и фильтра С3.

http://imageshack.us/f/835/022fq.jpg/

Детали и конструкция

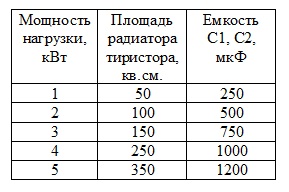

Тиристоры VD 7- VD 10 должны быть рассчитаны на импульсный ток в открытом состоянии не менее 30 А и постоянное обратное напряжение не менее 310 В. Кроме указанных на схеме, допускается применение тиристоров КУ202К- КУ202М. Каждый тиристор должен быть установлен на радиаторе площадью не менее указанной в нижеследующей таблице.

Транзисторы VT 1, VT 2 должны быть рассчитаны на импульсный ток коллектора не менее 1 А и напряжение коллектор-эмиттер не менее 40 В. Возможно применение транзисторов КТ815, КТ817, КТ819, КТ826, КТ827 с любыми буквенными индексами.

В качестве оптронов ОС1, ОС2 можно использовать оптроны АОТ110 с любыми буквенными индексами или другие транзисторные оптроны, рассчитанные на номинальный выходной ток не менее 10 мА и напряжение не менее 30 В.

Диоды VD — VD 6 – типа КД105, КД102, КД106. Br 1- любые низковольтные выпрямительные диоды или диодная сборка на ток не менее 200 мА.

Резисторы: R 1, R 5 типа МЛТ-2, остальные резисторы типа МЛТ-0.25.

Накопительные конденсаторы С1 и С2 должны быть рассчитаны на напряжение не менее 400В. Они могут быть электролитическими, например К50-7. Их емкость выбирается в зависимости от мощности нагрузки, подключаемой к выходу устройства и должна быть не менее указанной в таблице.

Допускается применение батарей из нескольких конденсаторов, включенных параллельно. При малых нагрузках не рекомендуется завышать емкость конденсаторов, так как возрастают потери в схеме и снижается эффективность устройства.

Конденсатор С3 – любой электролитический емкостью 1000-2000 мкФ.

Трансформатор T 1 – любой мощностью около 10-20 Вт. Напряжение вторичной обмотки должно быть 12 В.

Трансформаторы Т2 и Т2 намотаны на кольцевом ферритовом сердечнике внешним диаметром не менее 10 мм. Все обмотки одинаковые и содержат по 100-200 витков провода диаметром 0.1-0.15 мм.

Устройство в целом собирают в каком-либо корпусе. Очень удобно (особенно в целях конспирации) использовать для этого корпус от бытового стабилизатора напряжения, которые в недалеком прошлом широко использовались для питания ламповых телевизоров.

Наладка

При наладке схемы соблюдайте осторожность! Помните, что не вся низковольтная часть схемы имеет гальваническую развязки от электрической сети! Применение плавких предохранителей – обязательно! Накопительные конденсаторы работает в тяжелом режиме, поэтому их нужно разместить в прочном металлическом корпусе.

Низковольтный блок питания проверяют отдельно от других модулей. Он должен обеспечивать ток не менее 0.2 А при напряжении на выходе 16 В.

Настройку схемы управления тиристорами рекомендуется выполнять при отключенной нагрузке и отсоединенных накопительных конденсаторах С1, С2.

С помощью осциллографа проверяют наличие прямоугольных импульсов на стабилитронах VD 1, VD 2. Амплитуда этих импульсов должна быть около 5 В, частота 50 Гц, скважность 1/1. Если скважность существенно отличается, то подбирают сопротивления резисторов R 1, R 5.

После этого подключают осциллограф поочередно к база-эмиттерным переходам транзисторов VT 1, VT 2. Если оптронные узлы работают нормально, то на базах транзисторов будут прямоугольные импульсы амплитудой около 1В и частотой 50 Гц. При отсутствии этих импульсов подбирают резисторы R 2, R 6.

В заключении осциллограф подключают поочередно к управляющим электродам тиристоров VD 7- VD 10 и измеряют сигналы относительно соответствующих катодов. Должны наблюдаться короткие импульсы амплитудой около 1 В, частотой 50 Гц. Если импульсы отсутствуют или их амплитуда ниже 0.7 В, увеличивают сопротивления R 17, R 18.

На этом настройку схемы управления устройства можно считать завершенной. При подключении нагрузки на выходе устройства будет напряжение, равное нулю. После подключения накопительных конденсаторов напряжение на нагрузке появится и будет иметь вид пилообразных импульсов, приведенных на рис.2. Амплитуда этих импульсов около 310 В, частота 50 Гц.

Если нагрузка допускает произвольную форму питающего напряжения (нагревательные элементы, котлы, печи, освещение лампами накаливания и т.п), тогда на этом можно закончить. Если нагрузка требует синусоидального напряжения, перед нагрузкой следует включить фильтр. Как правило, достаточно простейшего Г-образного LC -фильтра (рис.3). При индуктивности дросселя L около 20 мГн и емкости конденсатора С 100 мкФ (только неполярный!), на нагрузке мощностью 2 кВт получается синусоида с незначительными искажениями (рис.4). Такие искажения допускают практически все потребители, даже точная электронная аппаратура.

После испытания устройства под нагрузкой полезно убедиться, что ток потребления из сети опережает по фазе напряжение. Для этого потребуется двулучевой осциллограф. Последовательно с устройством следует включить малое мощное сопротивление (например, кусок спирали от электроплитки), и параллельно ему подключить один канал осциллографа для измерения тока. Второй канал осциллографа включают параллельно входу устройства, для измерения напряжения. Осциллограммы тока и напряжения должны быть смешены относительно друг друга по фазе на величину, как можно ближе к 90 градусов (рис.5). Малое фазосмещение свидетельствует о потере емкости накопительных конденсаторов С1 и С2. Полное отсутствие- о пробое силовых тиристоров или неправильной работе схемы управления.

Источник