- Мастер-Класс по созданию миниатюрного фотоаппарата. Часть 1

- Постой, мгновенье: Делаем фотоаппарат своими руками

- Фотоаппарат своими руками за 5 минут стоимостью 100 рублей

- Об истории создания фотокамер, стандартах и самодельных фотоаппаратах

- Светочувствительный материал

- Крепления объективов

- Фокусировка

- Затвор

Мастер-Класс по созданию миниатюрного фотоаппарата. Часть 1

Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости Ярмарки! Предлагаю Вашему вниманию МК по изготовлению миниатюрного фотоаппарата. Многие люди, далекие от миниатюры, недоумевают, как всю эту мелочь возможно сделать своими руками?! Подобные вопросы слышу регулярно, на словах процесс описать не возможно, по этому, я решила его показать.

Для работы нам понадобится:

1. Картон 1,5см толщиной ( вернее даже обрезки картона)

2 .Бумага для квиллинга 3,5,7мм шириной

3. Краски акриловые 2 цвета, серебро и цветная ( на ваш вкус)

4. Контур серебряный по стеклу

6. Клей СУПЕР-МОМЕНТ (секунда)

7. Тонкий пинцет

8. Дырокол канцелярский

9. Приспособление для скручивания бумаги

10. Пилка абразивная для маникюра

11. Линейка, ножницы, кисточки, простой карандаш

12. Секатор садовый и деревянная зубочистка ( простите, секатор в кадр не попал)

Начинаем делать основание корпуса фотоаппарата, отмеряем на картоне полоску шириной 1см.

Отмеряем на полоске 4 отрезка по 1,6см, отрезаем.

Склеиваем кусочки между собой клеем ПВА,

плотно прижимаем, оставляем сохнуть.

Теперь займемся окантовкой, 3мм полоску бумаги для квиллинга, разрезаем вдоль пополам.

Красим серебром и оставляем сохнуть.

Из 3мм полоски бумаги, скручиваем объектив с помощью спец приспособления,

диаметр объектива 7мм.

Надеваем его на зубочистку и красим серебром.

Источник

Постой, мгновенье: Делаем фотоаппарат своими руками

Нам потребуется небольшая картонная коробка, выкрашенная черной краской. Следующий шаг — отверстие. Через него в наш фотоаппарат будет проникать свет. Для этого берем булавку. Очень важно сразу же заклеить отверстие, чтобы .

Сегодня мы все подряд фотографируем на смартфон, даже не задумываясь, как происходит фиксация изображения. А ведь так было не всегда. Прежде чем удалось создать простое и легкое в обращении устройство – встраиваемую в телефон цифровую камеру, человечество преодолело путь от камеры-обскура и аналоговых пленочных фотоаппаратов до цветной фотопечати. Что мы узнаем на мастер-классе «Фотоаппарат своими руками»?

На мастер-классе профессиональный фотограф Алексей Ткачев рассказывает, что происходит внутри фотоаппарата с момента, как мы нажимаем на кнопку, и до получения снимка. На занятии ребята узнают о роли света и бумаги при получении фотографии, и о том, что изображение можно сделать даже на собственной коже. Разобравшись в технологии, дети попробуют своими руками сделать камеру-пинхол из обычной картонной коробки.

Как проходит мастер-класс?

Алексей привозит с собой огромный фотоаппарат высотой 2 метра! А еще передвижную фотолабораторию с красным фонарем, химпосудой и реактивами, то есть все необходимые заготовки и расходные материалы. Итак, сначала выкрасим картонную коробку черной краской. Это необходимо, чтобы от внутренних стенок коробки не отражался свет.

Следующий важный шаг – отверстие, через которое свет будет проникать на светочувствительный материал. Оно делается булавкой и сразу же заклеивается, чтобы свет не проник внутрь коробки раньше времени. Далее заправляем самодельные фотоаппараты. В мобильной фотолаборатории создаем условия почти абсолютной темноты, за исключением небольшого луча от красной лампы. Такой свет виден человеческому глазу, но не воспринимается фотобумагой. В этих условиях школьники и заправляют самодельные фотоаппараты. Пробуем фотоаппарат в действии.

Следующий этап – творческий. Юные фотографы выходят на улицу и выбирают сюжет для съемки. Используя специальный прибор – экспонометр, дети определяют выдержку пинхол-фотоаппаратов. Чаще всего фотографу нужно быть неподвижным целую минуту. Открываем отверстие, ждем. Все, снимок сделан! Он каким-то магически образом попал внутрь фотоаппарата. Но как его оттуда получить? Неужели у всех получатся снимки?

Настала пора вернуться в темную фотолабораторию. Здесь уже готовы фотохимические растворы: проявитель и закрепитель. Дети самостоятельно, используя пинцеты, опускают свои снимки в раствор. И вот он – тот момент, когда хочется крикнуть: «Вау!». На обычной бумаге появляется фотография. Остается ее промыть и дать полежать в закрепителе.

Надо признать, что не всем удается снимок с первого раза. Кто-то собирает камеру не аккуратно, и в нее проникает свет не там, где нужно. Кто-то делает очень большое отверстие, и снимок засвечивается. Или просто ребенку не удается не двигаться, пока идет экспонирование. Что ж, в таком случае разбираем ошибки и заправляем фотоаппарат снова.

Первый сделанный снимок не привычен для нашего глаза. Он почернел там, где падал свет и остался белым, куда свет не проникал. Такая фотография называется бело-черной. Одна простая операция, вспышка света, проявитель, закрепитель и – получается привычный нам черно-белый отпечаток.

Таким образом, в течение двухчасового занятия ребята узнают основные принципы получение фотографии, изучат фотохимические реакции, откроют для себя базовые понятия из оптики, механики и химии и, быть может, найдут новое увлечение по душе. Поверьте, это намного круче, чем фотографировать смартфоном!

Источник

Фотоаппарат своими руками за 5 минут стоимостью 100 рублей

Фотографировать классно, но порой это удовольствие стоит очень дорого. Современные фотоаппараты могут достигать и нескольких сотен тысяч рублей. Я уже не говорю о дополнительном оборудовании (штативы, объективы, освещение, фильтра и тд. )

Но не стоит отчаиваться, ведь простенький фотоаппарат можно сделать своими руками. И это под силу абсолютно каждому, достаточно лишь иметь 5-10 минут свободного времени и спичечный коробок. Да да, вы не ослышались. Основная часть нашего фотоаппарата будет состоять именно из спичечного коробка.

Прежде чем мы приступим к созданию нашего фотоаппарата, давайте для начала поймём его принцип работы.

И так, все фотокамеры берут своё начало с давних времён и положил это начало человек с именем Обскур. Этот человек решил сделать деревянную комнату, почти полностью изолированную от света, сделал в одной стене этой деревянной коробки маленькое отверстие (таким образом, чтоб свет попадал на противоположную стенку).

И свет этот, проходя через отверстие, разделялся на разные спектры, образуя перевернутое изображение на противоположной стенке.

Очень многие художники в те времена пользовались таким приемом. Брали с собой на природу эту коробку. Ставили ее, например в предгорьях, и просто напросто обрисовывали по контуру эти перевёрнутые горы на своем холсте, прикреплённом к противоположной стене.

А теперь вернёмся к нашим фотокамерам. Суть в том, что все камеры работают по такому принципу как камера Обскура. Свет попадает через объектив(маленькое отверстие), и картинка отрисовывается на матрице или фотопленке (на холсте) в перевёрнутом виде.

Так что же нам мешает сделать собственную мини камеру Обскура из спичечного коробка и использовать ее как фотокамеру? Да впринципе ничего. Так что давайте приступим.

• Первое что нам нужно сделать, так это полностью закрасить наш спичечный коробок в черный цвет (маркером, либо красками). Главное сделать это очень качественно, чтоб предотвратить хаотичное отражение света внутри коробка.

• Теперь берём внутреннюю часть коробка и делаем на его задней стенке отверстие 24×24 мм.

• Во второй части коробка тоже делаем квадратное отверстие, но уже более маленького размера. Примерно 5×5 миллиметров.

• Пришло время делать наш объектив и для этого нам понадобится обычная металлическая банка коллы. Вырезаем из ее стенки квадрат 10×10 мм. И делаем в этом квадрате дырочку тонкой иглой. Главное сделать эту дырку очень аккуратной и маленькой, от этого зависит качество наших фото.

• Крепим этот квадрат на маленькую дырку коробка.

• Протягиваем через коробок фотоплёнку, а с противоположной стороны заматываем нашу новую пленку в использованную бобину от старой пленки.

• Надёжно скрепляем эту конструкцию изолентой, чтоб лишний свет на мог попасть в камеру. Делаем из кусочка картона заслонку для нашей камеры и впринципе наша камера готова.

А как делать снимки, спросите вы?

Для создания снимка достаточно убрать вашу картонную заслонку с объектива, подождать несколько секунд и закрыть заслонку. Для создания следующего снимка следует немного промотать пленку из одной бобину в другую, это можно сделать ключём или отвёрткой. Эта процедура требуется для того, чтоб сменить использованный кадр на новый.

Источник

Об истории создания фотокамер, стандартах и самодельных фотоаппаратах

Еще 20 лет назад реальной альтернативы серебру в фотографическом процессе не было, и вовсю строились мрачные прогнозы о том, что все запасы серебра скоро окажутся на экспонированной фотобумаге и фотопленке. И для новых фотоснимков его уже не хватит. Расцвет цветной фотографии и массовых централизованных фотолабораторий слегка снизил остроту проблемы, поскольку в окончательном отпечатке серебра уже не остается, а все серебро может быть собрано и снова пущено для производства новых фотоматериалов. Сейчас монополия серебра основательно подорвана. Электронные пленки — матрицы — по количеству регистрируемых деталей на единицу площади практически не уступают массовым пленкам (400 чувствительных элементов на один мм). Да и до теоретического предела, связанного с длиной волны, осталось совсем немного. Поэтому существенного повышения числа деталей на единицу площади ожидать не приходится. Таким образом, вопрос с электронной пленкой можно считать фактически решенным — революция, о которой мечтали последние 100 лет, свершилась, серебру есть замена. Производство матриц, конечно, существенно сложнее, чем изготовление серебросодержащих фотоматериалов, поскольку последние при некотором желании можно сделать и в домашних условиях. Однако последние 100 лет считанные фотографы занимались сами изготовлением фотоматериалов, на которые они снимали, и можно считать, что есть некий стандартный регистрирующий материал, который повсеместно доступен. И можно сконцентрироваться на конструировании аппаратов, которые его используют. В истории фотографии различных конструкций, которые использовались для съемки, было существенно больше, чем типов фотоматериалов. Удачные аппараты делались как огромными фирмами, так и кустарями-одиночками, учитывая, что собственно камера имеет существенно более длинную историю, чем серебряная фотография, и берет свое начало от камеры-обскуры. Первая камера-обскура с линзой, вероятно, была сделана Джилорамо Кардано в 16 веке. Разработчикам цифровых камер стоит повнимательнее всмотреться в этапы многовекового пути. Многие удачные решения, возможно, уже встречались, и потом были отвергнуты не в силу своей несостоятельности, а по субъективным причинам, связанным, например, с модой на компактные камеры, а также с тем, что качество снимков зачастую превосходило потребности и не было определяющим критерием при выборе камеры. На мой взгляд, сейчас сложилось очень много мифов о том, какие решения при конструировании аппаратов являются правильными, а какие — нет. Складывается впечатление, что многие современные конструкторы пытаются изобрести велосипед, тогда, когда можно использовать инженерное решение 10-летней или даже 100-летней давности. Зачастую предлагаются новые стандарты, в то время, когда существующие еще прекрасно работают и отнюдь себя не исчерпали. Отмечу также, что, с моей точки зрения, ситуация усугубляется извращенной системой регистрации авторства. Сегодняшняя патентная система зачастую не фиксирует для истории имена авторов изобретения, не способствует их быстрейшему внедрению, отвлекает значительные людские ресурсы на обход заявленных формул изобретения. Сегодня получается, что 1 инженер кормит 2 патентоведов и 4 юристов, причем, в отличие от авторов, правообладатели часто заинтересованы в создании препятствий производству. Мечтой большинства авторов всегда было увидеть воплощенной в жизнь свою идею, сегодня же велика вероятность, что изобретение будет положено под сукно, а другим конструкторам, независимо пришедшим к тем же результатам, будут созданы непреодолимые препятствия в реализации их идей. Большие заработки тем, кто придумывает новые устройства, реально тоже не светят. Сверхприбыли получают правообладатели. Вообще история регистрации изобретений блещет такими вопиющими примерами, которые может заметить, наверное, и слепой. Как один из характерных примеров, можно рассматривать официальную историю радио. Возьмем заведомо нейтральный источник — французскую энциклопедию Larоusse: «Хронологическая таблица Наука и технология, раздел Технология. 1893 год. Радиоантенна, Попов (Россия). 1896, радиосвязь, Маркони (Италия)», — т. е. телега впереди лошади. Конструкция аппаратов

В этой главе я попытаюсь опровергнуть некоторые устойчивые стереотипы современной фотографии, а также рассказать об известных технических решениях, которые, на мой взгляд, могут найти применение в цифровой фотографии. Фотоаппарат с самого начала был неким блочным конструктором, и каждый мог собрать то, что ему больше подходило, поэтому и вопрос о стандартизации, взаимозаменяемости деталей всегда стоял очень остро. В аппарате условно можно выделить следующие основные блоки. Светочувствительный материал. Объектив. Система взаимного перемещения объектива и светочувствительного материала, т. е. система фокусировки. Затвор, обеспечивающий заданное время экспозиции.

Последней каплей, сподвигнувшей меня на создание собственной камеры, было анонсирование стандарта Four Thirds. В этом стандарте четко определен размер кадра, но на момент написания статьи мне не удалось найти в сети Internet ни размера базового отрезка, ни чертежей байонета. Любой стандарт подразумевает, что существует документация, по которой можно создать совместимые устройства. Для крепления объективов в аппаратуре, совместимой со стандартом 4/3, я такой документации не нашел. На мой взгляд, в этом стандарте объединены две независимые вещи. Крепление объектива не обязательно связано с полем изображения и с размером кадра.

Светочувствительный материал

Сегодняшние матрицы, с учетом количества кадров, которое они могут сделать, выпускаются, вероятно, большим тиражом, чем фотопленка 100 лет назад. Да и стоимость одного кадра, наверное, не выше. Матрицы предлагаются несколькими производителями, фактически, в виде, готовом к употреблению. Вместе со всей логикой, необходимой для их функционирования. Я думаю, что сегодня сделать работоспособную электронную схему с матрицей куда проще, чем приемник на транзисторах Т3, 40 лет назад. Сейчас много говорится о том, что у матриц неподходящий размер. И как же можно их использовать, если их площадь много меньше рабочего поля объектива? Однако подобная ситуация была всегда: в одних и тех же камерах, с одними и теми же объективами использовались пластинки размером 18×24, 13×18, 9×12. Многие среднеформатные камеры позволяют снимать кадры форматом 4,5×6, 6×6, 6×7, 6×9. (см. статью). Фирма Contax рекомендует использовать со своими камерами с форматом кадра 24×36 мм объективы от 645 модели, рассчитанные на кадр 6×4,5. И даже кадр на легендарной 35 мм кинопленке бывает не только 24×36. Выпускалось множество камер с кинокадром 24×18 (Чайка, Зоркий-12, ФЭД-Микрон, Агат-18), Nikon 1 имел кадр форматом 24×32. То, что площадь чувствительного элемента меньше рабочей области объектива, имеет свои плюсы. Собственно, вся площадь со времен дагерротипов, так никогда и не использовалась. Если мы хотим зарегистрировать все то, что создал объектив, мы получим круглый кадр. Если кадр много меньше поля изображения, мы можем его легко перемещать и этим компенсировать перспективные искажения. Подробнее см. статью «Дорожная камера».

Есть еще одна проблема которая возникает при использовании матрицы большой площади с объективами, имеющими короткий задний фокус. Это существенные углы падения лучей на край кадра. Перед большинством матриц расположен фильтр, отрезающий ультрафиолетовую и инфракрасную область спектра. Этот фильтр представляет собой плоскопараллельную стеклянную пластину толщиной в несколько миллиметров и способен существенно сместить и отразить значительную часть краевых лучей. Возможно, в этих камерах стоит отказаться от фильтра перед матрицей и, как в первых камерах Kodak DCS, использовать фильтр перед объективом. Однако его площадь должна быть существенно больше и соответственно его стоимость может оказатся ощутимой.

Крепления объективов

Когда проектируется любое устройство, всегда рассматривается вопрос, как оно будет взаимодействовать с ранее созданными. Примерно сто лет назад было предложено любопытное устройство наподобие ирисовой диафрагмы, которое позволяло крепить объектив с любой резьбой. Тогда же вовсю использовалась идея с одним большим отверстием и массой понижающих переходных колец.

На мой взгляд, нет смысла изобретать велосипед, когда можно использовать уже имеющиеся стандарты. Хорошо известны и не закрыты никакими патентами резьбовые стандарты М39 с базовым отрезком 28,8 мм, М42 с базовым отрезком 45,5 мм (ГОСТ 10332-72), байонетные соединения К (ГОСТ 24692) и с недавнего времени М (срок действия патента на него закончился). Чем короче базовый отрезок, тем большее количество объективов через соответствующие переходники может быть установлено на камеру. Переходник резьба — резьба очень прост в изготовлении (для изготовления требуется только токарный станок), переходник резьба — байонет проще, чем байонет — байонет, поэтому предлагаю вернуться к стандарту М39. Объективы от кинокамер с меньшим базовым отрезком тоже, скорее всего, удастся установить через переходник в форме стакана, ведь диаметр оправы этих объективов обычно меньше 30 мм.

Конечно, штыковое соединение (байонет) позволяет подсоединить объектив быстрее, но, во-первых, предполагается, что большинство объективов будут крепиться через переходники, и я надеюсь, что за давностью времен с М39 меньше шансов утонуть в тяжбах, типа истории с переходником К — М42 (подробнее см. здесь и здесь). Мораль проста: если вы хотите, чтобы ваше устройство с большой вероятностью легло на полку архива, патентуйте; денег это вам в 99 случаях из 100 не прибавит, зато образ собаки на сене будет ярко сиять в умах всех тех, кто создаст аналогичное устройство самостоятельно. Изобретение — не золотая жила, увы, и то, что вы первый пришли к финишу, не означает, что остальным запрещается его достигнуть. Вы хотите медаль и имя на доске почета — пожалуйста, публикуйте, современная патентная система имен изобретателей не помнит, только название фирмы над окошком, где выдают зарплату. Потребителя, тоже нет смысла ограничивать, договор продажи — это не договор аренды, и если я купил микроскоп для забивания гвоздей, то это мое право, и мое право его переделать, чтобы не попадать при этом по пальцам. На эту тему у нас в новостях недавно было сообщение об одном любопытном судебном процессе в Италии.

Современные объективы сопрягаются с камерой не только механически, но и электрически. Контакты для передачи информации можно сделать на камере в виде гнезд для штекеров, их, пожалуй, запатентовать не проще, чем колесо, хотя, чем черт не шутит, поэтому спешу опубликовать идею. Сигналы на контактах 0 и 1 (с достаточным током нагрузки, чтобы при желании их можно было использовать и для аналогового управления); контакты: перемещение объектива вперед, перемещение объектива назад, открыть затвор, закрыть затвор (здесь есть избыточность, но при необходимости можно использовать только один контакт), синхронизация вспышки, закрытие диафрагмы, значение диафрагмы — 4 контакта (16 значений должно хватить, но можно заложить и 5й контакт), изменение фокусного расстояния — 2 контакта, контакты для передачи информации обратно от объектива к камере: фокусное расстояние, дистанция (вероятно, для этого стоит использовать 3х-проводной последовательный порт). Другими словами, в простейшем случае, если мы используем объективы с прыгающей диафрагмой, то мы устанавливаем диафрагму на объективе, вносим поправку в экспозицию, соответствующую ступеням закрытия диафрагмы. Фокусировка и замер экспозиции происходит при полностью открытом объективе, при нажатии на спуск подается сигнал на переходное кольцо, сердечник втягивается в соленоид и толкает шток привода диафрагмы объектива (в качестве пояснения см. блок-схему в конце статьи).

Фокусировка

Исторически фокусировка может осуществляться, как перемещением объектива, так и перемещением фоточувствительной пластинки. Последний вариант первоначально в основном и использовался. Перемещение объектива конструктивно оказалось более простым и при переходе на пленку стало основным. Но неверно думать, что в пленочных аппаратах не было конструкции с перемещением для фокусировки пленки, а не объектива. Они были.

Фокусировка состоит не только из перемещения, но и из перекоса объектива относительно чувствительного материала. Первые камеры это повсеместно использовали. В последующем от этого практически отказались. В частности, из-за того, что визуальная наводка по матовому стеклу не обеспечивала оперативности, а дальномерные камеры позволяли сфокусироваться только на одной точке. Во многих случаях лучшую фокусировку обеспечивает точная шкала дистанций на оправе хорошо отъюстированного объектива, а самым точным способом измерения расстояния до объекта является рулетка. Преимуществом зеркальных камер было то, что при точной юстировке фильмового канала и матового стекла можно было не задумываться о точности изготовления базового отрезка конкретного объектива. Если изображение резко на матовом стекле, то оно будет резким и на пленке. Однако, зеркальные цифровые камеры, на мой взгляд, конструктивно нелогичны. Нет смысла фокусироваться по дополнительному матовому стеклу, когда мы имеем возможность фокусироваться по изображению на ЖК экране. Сегодняшнее качество ЖК экранов вполне сопоставимо с крупнозернистым матовым стеклом, и сегодняшняя техника позволяет создать ЖК экраны, не уступающие по характеристикам лучшим матовым экранам.

Потом появился автофокус. Обычно он реализовывался отдельным мотором в каждом объективе или реже мотором камеры, перемещавшим объектив, как в камерах Pentax. Самой интересной автофокусной камерой, позволявшей работать с обычными объективами, был и остается Contax AX (1996 г?), в котором перемещается фактически вся начинка камеры относительно объектива. Ниже приведена схема из рекламного буклета.

Обидно, но на сайте Contax об этой камере нет ни слова, и, возможно, самая интересная камера выпала из официальной истории. На других сайтах сохранился пресс-релиз фирмы с описанием истории создания камеры.

Перемещать рулон пленки довольно неудобно, потому что он занимает существенно больше места, чем собственно кадровое окно. С механизмом транспортировки он может иметь и довольно значительный вес. Сегодняшние матрицы незначительно больше кадрового окна и существенно легче объектива. Перемещать их представляется куда более логичным решением, тем более, что оно уже реализовано во многих сканерах.

Потом появился автофокус по множеству точек. И вот здесь непонятно. Плоскость можно провести через три точки. Зачем больше трех точек автофокусировки, уже неясно. Возможно, потому, что из целого множества используются каждый раз только три. Но реально плоскость сегодня не перекашивается, т. е. используется только одна точка фокусировки. Матрица много легче объектива. Перемещать ее тоже легче. Коль у нас есть несколько точек фокусировки, логично использовать не только перемещение, но и перекос матрицы. Если у нас есть три точки автофокусировки, то, поставив три мотора, мы получим систему автофокусировки, сопоставимую по возможностям с дорожными камерами столетней давности.

Затвор

Конструкции и схемы затворов подробно рассмотрены в статье. В принципе, затвор не обязательно должен быть элементом камеры, он может быть и внешним — в виде крышки на объектив или встроенным в объектив. В камере необходимо предусмотреть возможность управления внешним затвором. В идеале, как у некоторых среднеформатных камер, желательно иметь два затвора: один — фокальный, непосредственно перед чувствительным элементом, который работает в случае, если объектив не снабжен собственным центральным затвором, другой — центральный, встроенный в объектив.

К функциям затвора следует отнести и синхронизацию импульса вспышки. Подробнее и нагляднее можно посмотреть в статье. Что и как было сделано

Чтобы не быть голословным, рассмотрим изготовление модульной цифровой камеры на коленке в домашних условиях. Сразу предупреждаю, что если у вас вызывает проблему разборка работоспособной камеры и сборка ее с сохранением дееспособности, то успех мероприятия по переделке весьма проблематичен. Не боги горшки обжигают, и разборку камер может освоить каждый, но число испорченных камер в процессе обучения зависит от конкретного индивида. Я специально не останавливаюсь на конкретных винтах, на которых держится корпус, считая эту задачу необходимым «тестом на вшивость». Замечу только, что при разборке данной модели без паяльника не обойтись. Некоторые провода слишком короткие. Да и кроме винтов, корпус удерживается и защелками, к которым надо приложить определенное усилие 🙁

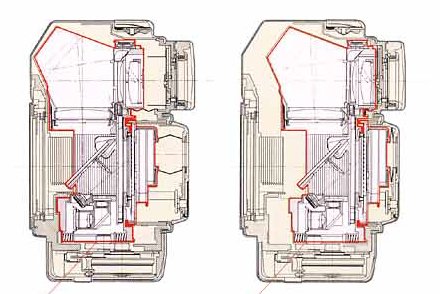

За основу была взята камера Casio QV 3000. Как выглядит эта камера в разобранном, виде можно посмотреть здесь. Узел, объединяющий объектив, матрицу и видоискатель, выглядит так:

Блок объектива был полностью разобран. Были удалены: видоискатель, все линзы объектива, моторы, управляющие изменением фокусного расстояния и фокусировкой. Эти двигатели выглядят так:

Оказалось, что после отключения шлейфа, ведущего к моторам и концевым выключателям, камера вполне работоспособна и не реагирует на отсутствие объектива. Центральный затвор был извлечен из объектива, повернут на 180 градусов и расположен перед ИК фильтром, непосредственно прилегающим к матрице.

| 4/3″ | 18,00×13,50 мм |

| 1″ | 12,8×9,6 мм |

| 2/3″ | 8,8×6,6 мм |

| 1/1,8″ | 7,18×5,35 мм |

| 1/2,7″ | 5,27×3,96 мм |

| 1/3,2″ | 4,54×3,42 мм |

| Исторически сложилось, что маркировка матриц соответствует маркировке видиконов по внешнему диаметру с равным матрице размером чувствительной к свету области. Примерно, диагональ матрицы равна 2/3 от значения маркировки | |

Оказалось, что даже если удалить с корпуса камеры выступ вокруг объектива, то расстояние от передней стенки камеры до матрицы будет превышать 28,8 мм. Поэтому для того, чтобы использовать крепление объектива с резьбой М39, которое было взято от фотоаппарата Зоркий-5, пришлось сместить стакан с матрицей примерно на 5 мм ближе к стенке аппарата. Для этого были подпилены опоры, к которым он крепится, а сам стакан оправы был аккуратно укорочен. В идеале, оправу надо было бы выточить заново. Но в данной конструкции был использован стакан корпуса объектива, который был смещен вперед, жестко соединен с корпусом камеры, и к которому на винтах было прикреплено кольцо с резьбой М39 от аппарата Зоркий-5. Для того, чтобы добиться точной юстировки, делались снимки с объективом Юпитер-3, установленным на бесконечность, и, подкладывая под опорное кольцо шайбы, я добился резкого изображения. Для работы с объективами для зеркальных камер типа Зенит было изготовлено переходное кольцо с резьбы М39 на М42. Оно было сделано из двух удлинительных колец, между которыми были проложены шайбы, чтобы добиться точно толщины кольца 16,7 мм. Если все сделано точно, то шкалы на объективе достаточно для удовлетворительной фокусировки на большинстве объектов. Великим благом цифровых камер является возможность видеть на экране то же изображение, что проецируется на матрицу. В отличие от пленочных камер, не нужно сложного механизма подъема зеркала и точной юстировки матового стекла. Однако, есть одно но, на экране отображается только каждый 40й пиксель из регистрируемых. Впрочем, отношение размеров кристаллов серебра на пленке и зерен матового стекла не лучше. Как показала тестовая съемка, результаты которой приведены ниже, во всех случаях удается добиться приемлемого качества фокусировки.

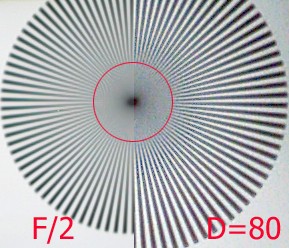

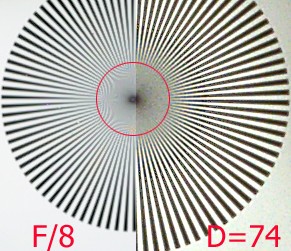

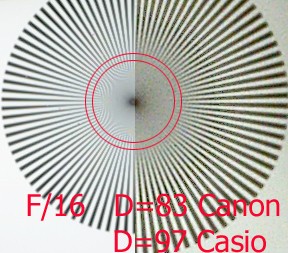

Часто говорится, что объективы, рассчитанные для пленочных камер, имеют разрешение 50 пар линий на мм. Т.е. с ними эффективно будут работать матрицы с размером кадра 640×480 пикселей. Но при этом забывают, что характеристики объектива приводятся для максимально открытой диафрагмы. А эти объективы, как, например, Юпитер-3, имеют относительное отверстие 1:1,5. И уже при апертуре 1:5,6, характерной для большинства мыльниц с длиннофокусными объективами, его разрешение существенно улучшится. А ведь с этой матрицей 50 мм объектив по углу зрения соответствует 250 мм объективу 35 мм камеры, что большинству мыльниц и не снилось. Дифракция же начнет влиять на изображение при диафрагмах, меньших, чем 1:11. Итак, реально этот объектив может обеспечить при соответствующем диафрагмировании разрешение, при котором будут полностью реализованы возможности матрицы. Это будет происходить, в частности, потому, что используется только центральная часть круга изображения. Переделка камеры позволила наконец разделить влияние на резкость объектива и матрицы. Ниже приведены результаты съемки миры одним объективом с регистрацией на матрицы, чувствительные элементы которых различаются по размерам почти в два раза. Объектив Гелиос 44 с матрицей ICX252 и матрицей, установленной в камере Canon D60.

Canon — слева, Casio — справа. Для наглядности при верстке изображение увеличено в 2 раза.

Буквой D обозначен диаметр круга нерезкости в пикселях. Внутри этого круга различить соседние штрихи не удается. Они либо отсутствуют, либо сильно искажены муаром.

Источник