Изготовление самурайской цубы

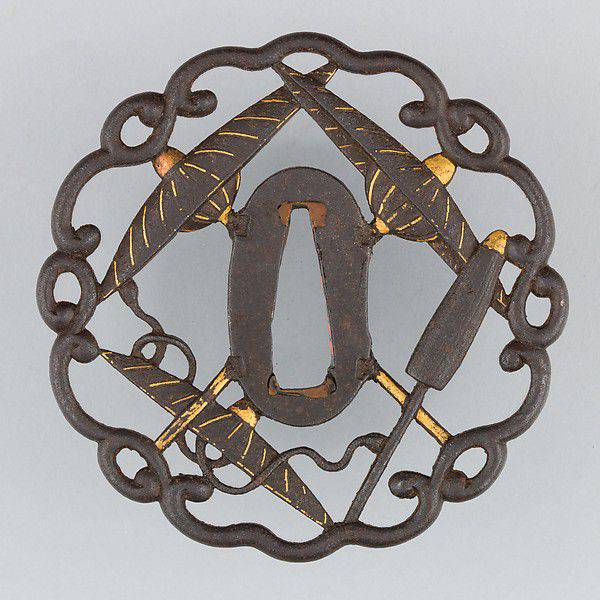

Цуба (Tsuba) — гарда клинкового оружия, такого как катана и других мечей (тати, вакидзаси), танто или нагината.

Цуба дает рукам весьма иллюзорную защиту, но тут следует учитывать базовые принципы японского фехтования, отрицающие прямые подставки под вражеский удар. Конструкция цубы проста и замысловата, а все ее фрагменты подчинены строгим нормам традиции. Удивительное мастерство, с которым изготовители цубы умудрялись придавать маленькому диску столь разнообразные формы. Если представить себе некую усредненную цубу, нетрудно заметить ряд общих элементов, присутствующих у абсолютного большинства изделий.

Самыми заметными деталями в абрисе любой цубы являются: овальная площадка «сэппа-дай» в центре, а так же окна «когай-ана» и «козука-ана», предназначенные для выхода рукояток ножа когатана и шпильки когай, дабы владелец имел возможность извлекать их, не выдвигая клинка. «Ана» — отверстие, прорезь.Понятие «р-хицу», подразумевает оба окна сразу.

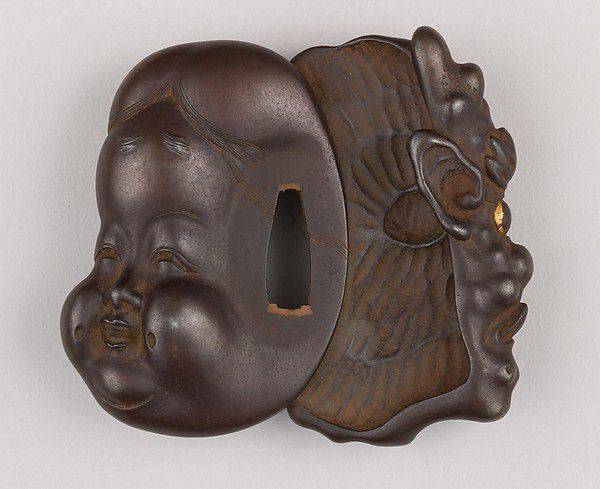

Цубы обычно украшены изящной отделкой и являются в наши дни предметами коллекционирования. Мастерство изготовления цуб в Японии было передаваемым по наследству ремеслом.

Лицевая сторона цубы, которая обращена к рукоятке, дабы встречный люд имел возможность любоваться тонкой работой. Впрочем, на сей счет есть другие мнения. Значительная часть железных изделий, особенно XVIII-XIX веков, имеют «хицу», окантованные мягким цветным металлом.

Точно посередине цубы клинообразное окно «накаго-ана», через которое проходил накаго. Для того чтобы цуба не вихляла на клинке, в нижний и верхний углы накаго-ана почти всегда вбиты кусочки мягкого цветного металла (латунь, медь). Слегка подпиливая или расплющивая податливые фрагменты, мастер обеспечивал индивидуальную подгонку данной цубы к данному мечу. Назывались такие вкладки «сэки-ганэ» (Sekigane) или «кути-бэни» (Kuchibeni).

Средний размер цубы для больших мечей составляет 75-85мм при толщине 3-4мм. Во все времена существовали исключения из правил, но эти цифры верны в 99% случаев. Соответственно, вакизаси комплектовались цубами в 60-70мм с той же толщиной. Но различных форм диска известно много, хотя они и укладываются в несколько типов.

Круглые (Maru-gata) — наиболее распространенная форма, причем цуба классифицируется как «круглая» независимо от дизайна, просто по внешнему виду.

Овальные (Nagamaru-gata) своеобразной переходной формой от круглых к четырехугольным служат овальные цубы. Порой это чистый круг, слегка сдавленный по вертикали, порой — скругленный квадрат или прямоугольник (Nagegaku-gata). В зависимости от величины скругления экземпляр ближе либо к той, либо к другой группе.

Четырехугольные (Kaku-gata) современные кинематографисты снабдили ловких ниндзя прямыми мечами с огромной квадратной цубой, имеющей вогнутые, как у бубнового туза, стороны. На самом деле прямоугольные или квадратные цубы были популярны в самурайской среде во все времена, но абсолютное большинство их скруглены. Вероятно, именно такие изделия пользовались настоящих ниндзя, так как действительно могли служить ступенькой, если прислонить меч к стене. Пусть их размер и толщина отличались в большую сторону, зато они не вызывали подозрений у бдительных «охотников за шпионами». В данную категорию так же входят трапециевидные цубы.

Мокко (Mokko-gata) дольчатый силуэт такого диска мог бы служить визитной карточкой всех цуб вообще, так как именно он прочно ассоциируется с маленьким японским чудом. Трудно даже сказать, какие именно формы держат пальму первенства. По сути, мокко — это круглые и овальные цубы, имеющие четыре «ломтика», по аналогии с которой и были названы. Глубина прорезки «лепестков» изменяется от почти незаметной до весьма солидной. Тогда форма становится «ири-мокко» («глубокая мокко»).

Многоугольные — не очень распространенная форма, изредка встречается шести- или восьмиугольника. Они довольно скверно гармонируют с классическим дизайном японского меча. Ромбовидные и крестообразные силуэты и вовсе единичны.

Aou (Aoi-gata) является разновидностью «мокко», образованной четырьмя характерными «лепестками», либо же имеет симметричные промежутки в форме «сердца». Такой элемент в Японии известен как «иномэ» («кабаний глаз»). В целом контур похож на лист растения «аои», от чего и пошло название.

Произвольные — в эту категорию собраны изделия, чей внешний рисунок образован элементами, которые мастер расположил в соответствии лишь с собственной фантазией, не стремясь жестко вписать их в одну из традиционных форм. Каждая такая цуба является либо круглой, либо овальной, незначительные выступающие и вдавленные участки не разрушают общего впечатления.

Очень важной деталью, является внешний ободок «мими» (Mimi). Различают ободки, выполненные вровень с плоскостью диска, приподнятые («дотэ-мими») или зауженные («гоиси»). Толстый ободок, кованый непосредственно из пластины, называется «учикаэси-мими» (Uchikaeshi Mimi). По типу сечения бывают круглые («мару»), квадратные («каку») или скругленные («ко-нику») ободки. Изредка встречаются цубы с накладным («фуку-рин») ободком, сделанным, как правило, из мягкого металла.

Все цубы были покрыты слоем прочного лака. Обычно это черный или прозрачный лак, но бывают так же цветные: красный, золотистый и т.д. Это объясняется дождливым климатом Японии, беззащитное железо не продержалось бы и года.

Вплоть до XVI века цубы были тяжелыми, толстыми коваными изделиями из железа или цветных металлов, и анонимными. Оружейники комплектовали новый меч соответствующей цубой. Но довольно быстро производство защитных дисков выделилось в особый род искусства, и каждый мог заказать уникальный экземпляр. Комплекты «дай-сё» оснащались парными цубами и прочими деталями монтировки, создаными одними руками, в едином дизайне. Сплошные железные цубы выглядят более прочными, и ажурная прорезная работа «сукаси» (Sukashi) не ослабляла конструкцию, так как вход шел не однородный металл, а многослойный кованый пакет с высокоуглеродистыми фрагментами. После финальной обработки эти включения, так называемые «тэккоцу» (Tekkotsu), четко проступали на ребре пластины ввиде светлых зерен различной формы. Они по праву считаются одним из фундаментальных классификационных признаков.

Использование в ранних цубах чистой красной меди не столь нелепо, как может показаться. Будучи мягким и податливым, этот металл обладает особенностями. Во-первых, после холодной ковки прочность изделия возрастает, настолько, что оно приобретает некоторую упругсть. Во-вторых, уникальная вязкость меди защищает от острого клинка едва ли не лучше среднего железа. Такая цуба будет смята, но не срезана, и руки останутся целыми.

В дальнейшем большую популярность в качестве материала для цуб, равно как и прочих комплектующих, приобретает редкая разновидность бронзы — сплав «сякудо» (Shakudo), включающий до 70% золота. После специальной обработки поверхность принимала стойкий, неповторимо глубокий цвет, синя-черный и теплый одновременно, который не может быть получен другим способом. Благодаря этому сякудо великолепно сочетается с другими традиционными сплавами: не менее знаменитым медно-серебряным «сибуити» (Shibuichi) и медно-цинко-свинцовым «сэнтоку» (Sentoku). Сочетание искристо-холодных и бархатисто-теплых тонов порождало удивительную гармонию «инь-ян», вообще характерную для большинства японских, китайских и корейских изделий.

Наивысшего расцвета искусство цубы достигло в период Эдо. Грозная утилитарность военных мечей сменилась утонченным декором, и самым заметным представителем этого направления становится семья Гото, концентрат потомственных ювелиров и художников по металлу. Характерным стилевым признаком их изделий является высокий рельеф по спокойному фону и обилие золота. Тот час возникло множество вторичных школ, заполнивших рынок превосходными цубами, менее всего напоминавшими простые и практичные диски «эпохи враждующих провинций».

Политика конца XVI — начала XVII веков ограничила ввоз иностранных товаров в Японию. Китайцы и «южные варвары» (Namban), купцы из Голландии и Португалии допускались только в порт Нагасаки. В результате у целого ряда мастеров пробудилось очарование европейскими обычаями, и оружием. Например, Ёсицуги был одним из многих, кто начал развивать синтетическое направление, комбинируя европейские элементы с китайскими драконовыми и цветочными линиями и завитками, что в итоге привело к появлению стиля «намбан». В работе использовалось хрупкое волокнистое железо со сквозным узором, преимущественно — из переплетенных драконов, растительных и животных орнаментов, чеканных ободков и декоративных прямоугольников. На протяжении всего XVII века преобладание художественного начала выразилось в еще большей декоративности, а на рубеже XVIII столетия развитие окончательно двинулось по пути изощрения техники, колористики и применения драгоценных металлов. Не оправданный приоритет отдается легким в обработке золоту, серебру, сякудо и сибуити. Если поверхность старых железных цуб полностью отражала чисто японское понимание красоты, таящейся в нарочито грубых следах ковки или в разделке «под камень», то облик преемников излишне шикарен. Виртуозность гравировки, глубина и точность рельефа, безукоризненность многоцветных фонов и планов, это мертвое и холодное совершенство.

Источник

Просто цуба (часть 1)

Любой рассказ о японских доспехах, а уж об оружии тем более, не может быть полным без того, чтобы не рассмотреть и знаменитый японский меч. Ну как же, ведь это «душа самурая», и как же в таком важном деле без «души»? Но так как про японские мечи в свое время не писал разве что ленивый, то… приходится искать «новизну» и поиски этой самой «новизны» затягиваются. Однако, есть в японском мече такая деталь как цуба и вот она-то тоже, оказывается, может немало рассказать тому, кто ее изучает. И эта деталь еще интересна тем, что она могла быть богато украшена, иметь разную форму и размеры, так что простор для ее изучения открывается просто необъятный. Итак, рассказ наш пойдет о цубе* или гарде для таких видов японского холодного оружия, как тати, катана, вакидзаси, танто или нагината. Причем все эти разновидности между собой тем похожи, что имеют рубяще-колющий клинок и рукоятку, как раз и отделенную от последнего такой деталью, как цуба.

Начнем с того, что назвать цубу гардой можно лишь условно, исходя опять-таки из нашей, европейской традиции и наших взглядов на холодное оружие. В Японии, где всё всегда было не так, как в Европе, гардой цуба не считалась! Правда у древних мечей европейцев гарда как таковая тоже отсутствовала. Так – небольшой упор для сжатой в кулак руки и не более, будь то меч из Микен, колющий римский гладиус или длинный рубящий меч сарматского всадника. Только в средние века у мечей появились перекрестия, защищавшие пальцы воина от удара о щит врага. С XVI века начали применяться гарды в форме корзины или чаши, а также сложные гарды, защищавшие кисть со всех сторон, хотя щитов в Европе в это время уже и не применяли. Дужку-гарду на саблях все видели? Вот это именно она самая и есть, так что подробнее ее здесь можно и не рассматривать. Понятно и то, каким образом она защищала руку своего обладателя. А вот цуба японского меча предназначалась совсем для иной цели.

А дело все в том, что в японском фехтовании удары клинка о клинок были в принципе невозможны. То, что демонстрируется нам в кино – не более чем фантазии режиссеров, которым требуется «экшен». Ведь меч катана делался из стали очень высокой твердости, и закаленное острие у него было довольно хрупким, как бы ни старался кузнец сочетать в одном клинке и твердые, и вязкие слои металла. Стоимость же его могла достигать (и достигала!) в зависимости от качества очень большой величины, поэтому самураи, обладатели таких вот мечей берегли их как зеницу ока. Но и катаны, что ковались деревенскими кузнецами, и катаны, что по заказам знати делали самые известные мастера, при ударе клинок о клинок имели очень большие шансы разлететься на куски, а уж выщербиться обязательно. Ну как если бы вы стали фехтовать опасными бритвами ваших дедушек! Блоки вражеского клинка не предусматривались ни своим клинком, ни цубой. Но цуба, кроме декоративных функций, все-таки имела практическое предназначение, так как служила… упором для кисти руки в момент колющего удара. Кстати, это и еще ряд других причин и обусловили в кэндо (японском искусстве фехтования) большое количество именно колющих выпадов, которые, однако, кинорежиссеры нам почему-то не показывают! Тяжелым европейским мечом с узкой гардой такой выпад сделать было намного сложнее, поэтому-то ими в основном и рубили. Хотя, да, цуба могла вполне защитить от случайного удара. Другое дело, что непосредственно для этого она просто не предназначалась!

Во время поединка воины могли на уровне цубы упираться клинком в клинок и давить ими друг на друга, чтобы выиграть выгодное положение для последующего удара. Для этого даже термин особый придумали – цубадзериай, что буквально значит «давить цубой друг на друга», и это положение встречается в кендо довольно часто. Но даже и при таком положении сражающихся ударов клинком о клинок ожидать не приходится. Сегодня, как память о прошлом, это слово имеет значение «быть в жестоком соперничестве». Ну, а в исторические периоды Муромати (1333 – 1573) и Момояма (1573 – 1603) цуба имела функциональное, а отнюдь не декоративное значение, и для ее изготовления брали самые простые материалы, и внешний вид у нее был столь же незамысловатым. В период Эдо (1603 – 1868), при наступлении в Японии эпохи многолетнего мира, цубы стали настоящими произведениями искусства, а в качестве материалов для нее стали использовать золото, серебро и их сплавы. Железо, медь и латунь тоже применяли, а иногда даже кость и дерево.

Японские мастера достигли такого уровня мастерства, что делали разноцветные сплавы, не уступавшие по своей яркости и красоте самоцветам самой разнообразной гаммы цветов и оттенков. Среди них был и иссиня-черный цвет сплава сякудо (медь с золотом в отношении 30% меди и 70% золота), и красновато-коричневый кобан, и даже «голубое золото» – ао-кин. Хотя для самых старых экземпляров было характерно обычное железо.

Среди других, так называемых «мягких металлов», можно назвать такие, как: гин – серебро; суака или акаганэ – медь без каких-либо примесей; синтю – латунь; ямаганэ – бронза; сибуити – медно-золотой сплав с одной четвертой частью серебра («си-бу-ити» как раз и означает «одна четвертая»); по цвету близкий к серебру; рогин – сплав меди с серебром (50% меди, 70 % серебра); караканэ – «китайский металл», сплав из 20 % олова и свинца с медью (один из вариантов бронзы темно-зеленого оттенка); сэнтоку – ещё один вариант латуни; самбо гин – сплав меди с 33 % серебра; сиромэ и савари – твердые и белесые сплавы меди, которые темнели от времени и потому особо ценились именно за это качество.

А вот ни драгоценные камни, ни жемчуг, ни кораллы в качестве украшения цуб практически не использовалась, хотя природа все это могла бы дать японцам в изобилии. Ведь жемчуг, например, использовался в оформлении индийского оружия, причем не только рукоятей или ножен, но даже и самих клинков. Соответственно, турецкое оружие часто без меры украшали кораллы, которые могли покрывать рукоятку сабли или ятагана едва ли не целиком, а уж о таких камнях, как бирюза и рубины можно было бы и не говорить. Все знают, что одним из признаков эпохи Великого переселения народов стало украшение рукоятей и ножен мечей тех же франкских королей и скандинавских конунгов золотом и драгоценными камнями. Очень популярной была и перегородчатая эмаль, вот только вся эта поистине варварская пышность и подчас явная аляповатость, свойственная также и турецкому оружию, обошла стороной работу японских оружейников.

Правда, отличительной чертой, присущей времени правления третьего сёгуна Токугава Иэмицу (1623 – 1651), стали цуба и другие детали меча, сделанные из золота. Они были популярны среди даймё – японской высшей знати, вплоть до эдикта 1830 года, направленного на борьбу с роскошью. Однако его обходили, покрывая то же золото обычным черным лаком.

Но не материал чаще всего составлял основу для творчества цубако (кузнеца цуб), а литературные произведения, окружающая их природа, сцены из городской жизни. От их пристального внимания не ускользало ничего — ни стрекоза на листе кувшинки, ни строгий профиль горы Фудзи. Все это могло стать основой сюжета для декорирования цубы, которые, как и мечи, всякий раз выделывались по индивидуальному заказу. В итоге искусство изготовления цубы превратилось в национальную художественную традицию, пережившую века, а мастерство их изготовления сделалось ремеслом, передававшимся мастером по наследству. Кроме того, развитию этого искусства как это бывает очень часто, помогало такое явление, как мода. Она менялась, старые цубы заменялись новыми, то есть без работы мастера по изготовлению цуб (цубако) не сидели!

Размеры у всех цуб были разными, но все-таки можно сказать, что в среднем диаметр цубы у катаны примерно составлял 7,5-8 см, у вакидзаси – 6,2-6,6 см, у танто – 4,5-6 см. Чаще всего встречался диаметр 6-8 см, толщина 4-5 мм и вес около 100 граммов. В центре располагалось отверстие накаго-ана для хвостовика меча, а рядом еще два отверстия по бокам для таких принадлежностей, как кодзука и когаи**. Бусидо порицал самурая за ношение колец, серег и других украшений. Но самураи нашли выход из положения в украшении ножен и цубы. Так они без формального нарушения своего кодекса могли показать окружающим и свой изысканный вкус, и немалое богатство.

Основные элементы цубы имели следующие названия:

1. дзи (собственно плоскость цубы)

2. сеппадаи (площадка, соответствующая профилю ножен и рукояти)

3. накаго-ана (клинообразное отверстие для хвостовой части меча)

4. хицу-ана (отверстия для ножа ко-гатана и шпилек когаи)

5. мими (окантовка краев у цубы)

Наиболее популярной формой цубы был диск (мару-гата). Но фантазия японских мастеров была поистине безграничной, поэтому можно увидеть и цубы как строгих геометрических форм, так и в виде листа дерева или даже иероглифа. Были известны цубы в виде овала (нагамару-гата), четырехугольника (каку-гата), четырехлепестковые (аои-гата), восьмигранника и т.д.

Причем уже сама форма цубы с прорезанным на ней орнаментом или изображением могла представлять собой и ее главный декоративный элемент, хотя в период Эдо именно ее поверхность (как внешняя, так и внутренняя) чаще всего становилась полем работы для ее мастера.

Обычно декорировались обе стороны цубы, но лицевая сторона была главной. Вот только и здесь у японцев было все наоборот, так как лицевой стороной считалась та, что была обращена к рукояти! Почему? Да потому, что мечи носили заткнутыми за пояс, и только в этом случае постороннему человеку можно было увидеть всю ее красоту! Сторона, обращенная к клинку, могла продолжать сюжет лицевой стороны, но посмотреть на нее можно было лишь с позволения хозяина меча, которому, чтобы ее показать, нужно было достать меч из-за пояса или извлечь клинок из ножен.

*Напоминаем, что в японском языке нет склонений, однако в некоторых случаях к ним приходится прибегать и изменять японские слова, следуя нормам русского языка.

** Кодзука – рукоять ножика ко-гатана, который вкладывался в специальную емкость в ножнах короткого меча вакидзаси. Длина его обычно составляла 10 см. Это изысканное украшение меча, на котором часто изображались хризантемы, цветущие деревья, животные и даже целые сюжеты. Когаи располагались на лицевой стороне ножен и представляли иглу или шпильку. Характерными деталями когаи является расширение к вершине и изящная ложечка на конце рукояти для прочистки ушей. Украшались они точно так же, как и кодзука.

Источник