Бетник для мощных транзисторов

Несмотря на то, что народ массово кинулся в ламповое и микросхемное усилителе-строение, а на «рассыпухе» — на полевые транзисторы, все еще значительную долю занимают «рассыпные» УМЗЧ на биполярных «выхлопниках». Тем более, подобные аппараты постоянно попадаются для ремонта.

Не вызывает сомнений постулат, что для минимизации нелинейных искажений требуется попарный подбор комплементарных транзисторов по крайней мере по коэффициенту их усиления. Особую важность это приобретает для мощных (сценических) УМЗЧ, в которых используется по несколько запараллеленных «выхлопников».

Если для подбора маломощных транзисторов достаточно «китайских» мультиметров с режимом «бетирования», то для мощных транзисторов (по крайней мере отечественных транзисторов старых разработок), проблема измерения коэффициента их усиления (h21e) осложняется еще и тем, что он существенно зависит от тока коллектора. Следовательно, измерять h21e приходится при по крайней мере двух значениях коллекторного тока.

Как-то попались мне для ремонта несколько мощных УМЗЧ, на выходе которых в каждом плече стояло по 4. 8 транзисторов КТ864/865. Покупать по несколько коробок с последующим отбором дома — выходило крайне накладно. Поэтому за день по-быстрому собрал «бетник», конструкция которого и приводится, с помощью которого отобрал нужное количество согласованных транзисторов прямо на рынке. Пользуюсь этим прибором уже более 4-х лет. «Полет — нормальный».

Схемотехника «бетника», в принципе, известная. Он представляет собой микросхемный стабилизатор тока с выходным регулирующим транзистором, коллекторный ток которого и стабилизируется. Его h21e измеряется по току, поступающему в базу транзистора стрелочным измерительным прибором PA1, включенным в диагональ диодного моста, что исключает необходимость коммутации при испытании транзисторов разной структуры. Дополнительный умощняющий каскад на транзисторах VT1-VT2 нужен чтобы не перегружать выход ОУ при тестировании транзисторов с малыми значениями h21e при большом коллекторном токе. На схеме не показана кнопка, кратковременно подающая питание на всю схему, что позволяет экономить автономные источники питания и защищает измерительный прибор при проверке пробитых транзисторов, при неправильном их подключении или при неправильном выборе проводимости. Двухцветный светодиод VD1 индицирует, кроме наличия питания, и полярность тестируемого транзистора (красный — n-p-n, зеленый — p-n-p).

Измерения проводятся при коллекторном токе 50 и 500 мА, выбираемых переключателем SA3. Измерения h21e проводятся в трех диапазонах, выбираемых переключателем SA2 с минимальными значениями 10, 30 и 100. Относительным недостатком является обратная и существенно неравномерная шкала измерительного прибора:

Опорное напряжение для стабилизатора тока задается стабилитронами VD2-VD3, включенными встречно-последовательно. Их следует подобрать по одинаковому напряжению стабилизации. В принципе, оптимальным вариантом было бы использование двуханодного термокомпенсированного стабилитрона, но мне они на напряжение стабилизации менее 6,2 В как-то не попадались, а опорное напряжение желательно бы делать поменьше — тогда на испытуемом транзисторе падает большая часть напряжения питания, что тоже важно для правильного измерения (например, h21e у КТ8101/8102 существенно падает при коллекторном напряжении мене 5 В). Переключение полярности напряжения, поступающего на формирователь опорного напряжения и испытуемый транзистор разных типов производится переключателем SA1.

Номинал эмиттерного резистора R11, задающего коллекторный ток 50 мА, приходится подбирать в зависимости от полученного опорного напряжения:

При этом измерительный мост просто перемыкается накоротко. Номинал эмиттерного резистора R10, подключаемого параллельно R11 для задания тока 500 мА должен быть в 9 раз меньше, чем у R11.

Номиналы резисторов измерительной части рассчитаны для головки на ток 100 мкА сопротивлением 550 Ом. Для других головок их придется пересчитать.

Настройка производится при отключенном от генератора тока диодном мосте. При невозможности точного подбора номиналов низкоомных резисторов ставится ближайшего большего номинала, параллельно которому — более высокоомный, чтобы получить нужное сопротивление.

Питается он от любого сетевого адаптера на напряжение 12…15 В и ток до 500 мА, либо от комплекта батарей на то же напряжение. В оригинальном варианте сетевой трансформатор с выпрямителем и фильтрующим конденсатором встроен прямо в корпус прибора.

Источник

Измеритель коэффициента усиления транзисторов

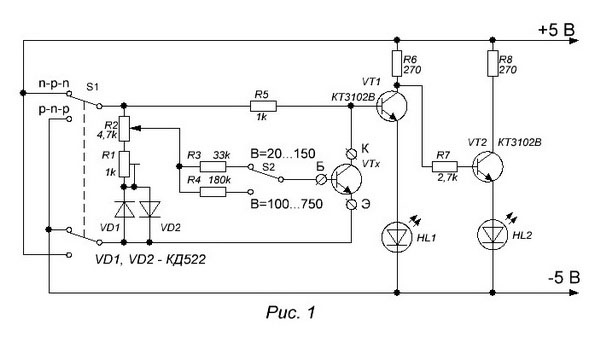

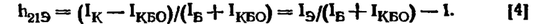

Схема измерителя коэффициента усиления транзистора приведена на рисунке 1.

Схема измерителя коэффициента усиления транзисторов представляет собой мостовой принцип измерения, с индикацией баланса на светодиодах. Измеритель позволяет измерять коэффициент передачи тока биполярных транзисторов p – n – p и n — p – n типов. Переключателем S1 выбирается тип проводимости транзистора (p – n – p или n — p – n), а S2 – предел измерения коэффициента усиления проверяемого транзистора VTx. На транзисторах VT1 VT2 реализована схема баланса.

При задании тока коллектора проверяемого транзистора порядка 2,25 мА, транзисторы VT1 VT2 включатся в проводящее состояние, и будут светиться оба светодиода (HL1 HL2). Светодиоды будут светиться одновременно только в том случае, если будет достигнуто равновесие моста, при изменении тока в базе проверяемого транзистора, переменным резистором R2, во всех других случаях светится только один светодиод (HL1 или HL2). При достижении баланса положение регулятора R2 будет иметь определенное положение. При разных значениях коэффициента усиления (передачи тока) проверяемого транзистора, положение движка резистора R2 будет различным.

Примерный образец шкалы измерителя коэффициента усиления для резистора R2 приведен на рисунке 2.

Резистор R1 в схеме измерителя коэффициента усиления применен для точной подгонки диапазона измерений.

С помощью измерителя можно измерить коэффициент усиления транзисторов с точностью 10 процентов и с еще большей точностью можно подобрать пары транзисторов для двухтактных схем.

Детали измерителя коэффициента усиления транзисторов монтируются на печатной плате, размером 30х60 мм (см. Рис. 3).

Источник

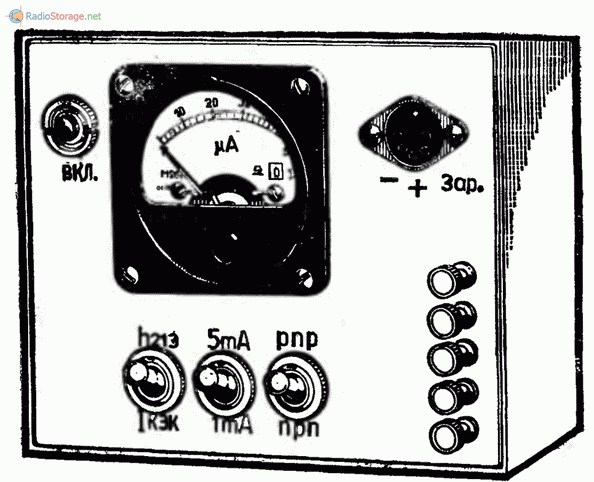

Испытатели транзисторов малой и большой мощности (h21э, Ікво, Ікэк)

Чтобы судить о пригодности транзистора для того или иного устройства, достаточно знать два-три основных его параметра:

- Обратный ток коллектор-эмиттер при замкнутых выводах эмиттера и базы — Ікэк-ток в цепи коллектор-эмиттер при заданном обратном напряжении между коллектором и эмиттером.

- Обратный Ток коллектора — Ікво-ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера.

- Статический коэффициент передачи тока базы — h21э -отношение постоянного тока коллектора к постоянному току базы при Заданном постоянном обратном напряжении коллектор-эмиттер и Токе эмиттера в схеме с общим эмиттером (ОЭ).

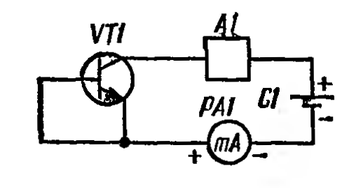

Проще всего измерить ток Ікэк схеме, упрощенно изображенной на рис. 1. Узел А1 на нем обобщает все детали, входящие в прибор. Требования к узлу просты: он не должен оказывать влияние на результаты измерений, а при коротком замыкании в испытуемом транзисторе VТ1 ограничить ток до безопасного для- стрелочного индикатора значения.

Измерение Iкбо не предусматривается приборами, но это не трудно сделать, отключив вывод эмиттера от цепи измерения.

Некоторые трудности возникают при измерении статического коэффициента передачи h21э. В простых приборах он измеряется при фиксированном токе базы измерением тока коллектора, ио точность таких приборов невысока, поскольку коэффициент передачи зависит от тока коллектора (эмиттера). Поэтому h21э следует измерять при фиксированном токе эмиттера, как и рекомендует ГОСТ.

Достаточно при этом измерять ток базы и судить по нему о величине h21э. Тогда шкалу стрелочного индикатора можно отградуировать непосредственно в значениях коэффициента передачи. Правда, она получается неравномерной, но зато на ней укладываются все необходимые значения (от 19 до 1000).

Такие приборы уже разрабатывались радиолюбителями (см., например, статью Б. Степанова, В. Фролова «Испытатель транзисторов»- Радио, 1975, № 1, с. 49-51). Однако в них довольно часто не принимали мер по фиксации напряжения коллектор-эмиттер. Подобное решение оправдывали тем, что h21э мало зависит от этого напряжения.

Однако, как показывает практика, эта зависимость все же заметна в схеме ОЭ, поэтому напряжение коллектор-эмиттер желательно фиксировать.

Рис. 1. Схема измерения обратного тока коллектор-эмиттер.

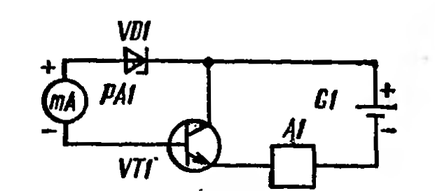

Рис. 2. Схема измерения статического коэффициента передачи тока.

Исходя из этих соображений в радиокружке КЮТ Первоуральского Новотрубного завода Евгением Ивановым и Игорем Ефремовым под руководством автора была разработана схема измерения, принцип которой иллюстрирует рис. 2. Ток эмиттера ls испытуемого транзистора стабилизирован генератором стабильного тока А1, что снимает большинство требований к источнику питания G1: его напряжение может быть нестабильным, от него потребляется практически только ток 1э- Напряжение коллектор-эмиттер транзистора фиксировано, поскольку равно сумме стабильных напряжений на стабилитроне VD1, эмиттерном переходе транзистора VT1 и стрелочном индикаторе РА1. Сильная отрицательная обратная связь между коллектором и базой транзистора через стабилитрон и стрелочный индикатор удерживает транзистор в активном режиме, для которого справедливы следующие соотношения:

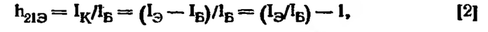

где Ік, Іэ, Іб — соответственно ток коллектора, эмиттера, базы транзистора, мА.

Для построении шкалы непосредственного отсчета удобно пользоваться формулой:

Приведенные формулы справедливы только в случае весьма малого тока ІКБО, характерного для кремниевых транзисторов. Если же этот ток значителен, для более точного подсчета коэффициента передачи лучше пользоваться формулой:

А теперь познакомимся с практическими конструкциями приборов.

Испытатель маломощных транзисторов

Его принципиальная схема приведена на рис. 3. Испытуемый транзистор подключают к зажимам ХТ1 — ХТ5. Источник стабильного тока собран на транзисторах VT1 и VT2. Переключателем SA2 можно установить один из двух токов эмиттера: 1 мА или 5 мА.

Чтобы не изменять шкалу измерений h21э, во втором положении переключателя параллельно индикатору РА1 подключается резистор R1, уменьшая впятеро его чувствительность.

Рис. 3. Принципиальная схема испытателя маломощных транзисторов.

Переключателем SA1 выбирают род работы — измерение h21э или Ікэк. Во втором случае в цепь измеряемого тока включается дополнительный токоограничительный резистор R2. В остальных случаях при коротких замыканиях в испытываемых цепях ток ограничивает генератор стабильного тока.

Чтобы упростить коммутацию, в цепь измерения тока базы введен выпрямительный мост VD2 — VD5. Напряжение коллектор-эмиттер определяется суммой напряжений на последовательно включенных стабилитроне VD1, двух диодах выпрямительного моста и эмиттерном переходе испытуемого транзистора. Переключателем SA3 выбирают структуру транзистора.

Питание на прибор подается только на время измерения кнопочным выключателем SB1.

Питается прибор от источника GB1, которым может быть батарея «Крона» или аккумулятор 7Д-0Д. Периодически аккумулятор можно подзаряжать, подключая зарядное устройство к гнездам 1 и 2 разъема XS1. Возможно питание прибора от внешнего источника постоянного тока напряжением 6.

15 В (нижний предел определяется устойчивостью работы во всех режимах, верхний — номинальным напряжением конденсатора С1), подключаемого к гнездам 2. и 3 разъема XS1. Диоды VD6 и VD7 при этом выполняют роль разделительных.

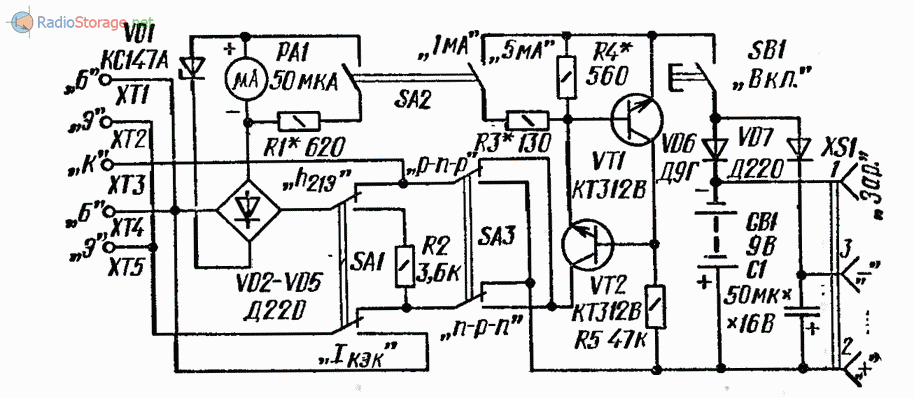

Рис. 4. Преобразователь ПМ-1.

Удобно использовать для питания прибора от сети преобразователь ПМ-1 (рис. 4) от электрофицированных игрушек. Он недорог и обладает хорошей электрической изоляцией между обмотками, обеспечивающей безопасность в работе.

Преобразователь нужно лишь оснастить штырьковой частью разъема XS1.

В приборе использован стрелочный индикатор типа М261М с током полного отклонения стрелки 50 мкА и сопротивлением рамки 2600 Ом. Резисторы — МЛТ-0,25. Диоды VD2 — VD5 должны быть обязательно кремниевые, с возможно меньшим обратным током. Диоды VD6, VD7 — любые из серий Д9, Д220, с возможно меньшим прямым напряжением.

Транзисторы — любые из серий КТ312, КТ315, со статическим коэффициентом передачи не менее 60. Оксидный конденсатор — любого типа, емкостью 20. 100 мкФ на номинальное напряжение не ниже 15 В. Разъем XS1-СГ-3 или СГ-5, зажимы ХТ1 — ХТ5 — любой конструкции.

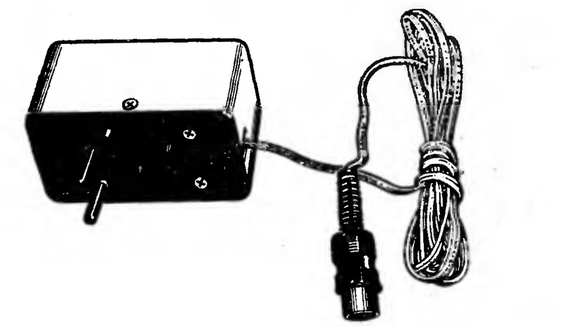

Рис. б. Внешний вид испытателя маломощных транзисторов.

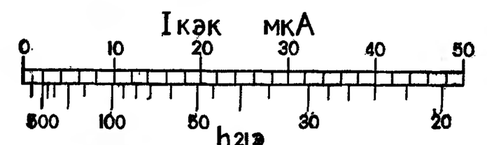

Рис. 6. Шкала отсчета индикатора.

Детали прибора собраны в корпусе размерами 140Х 115X65 мм (рис. 5), изготовленном из пластмассы. Лицевая стенка, на которой укреплены стрелочный индикатор, кнопочный выключатель, переключатели, зажимы и разъем, закрыта фальшпанелью из органического стекла, под которую подложена цветная бумага с надписями.

Чтобы не вскрывать стрелочный индикатор и не чертить шкалу, к прибору изготовлен трафарет (рис. 6), дублирующий шкалу отсчета. Можно просто составить, таблицу, в которой для каждого деления шкалы указать соответствующее значение статического коэффициента передачи.

Для составления такой таблицы подойдут вышеприведенные формулы.

Налаживание прибора сводится к точной установке токов 1э 1 мА и Б мА подбором резисторов R3, R4 и к подбору резистора R1, сопротивление которого должно быть в 4 раза меньше сопротивления рамки стрелочного индикатора.

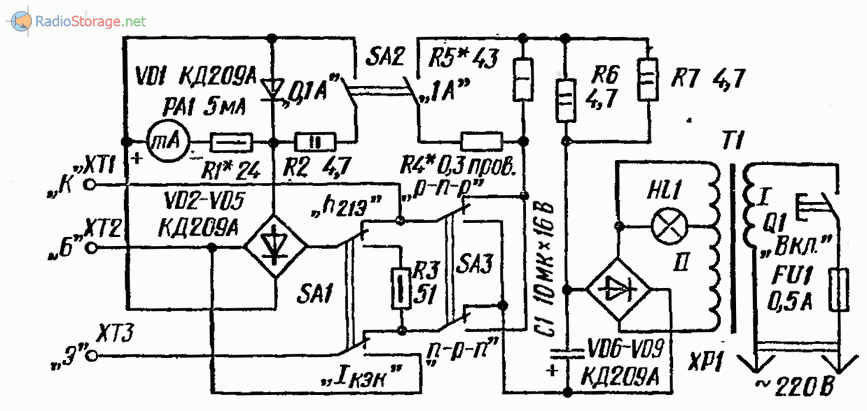

Испытатель мощных транзисторов

Схема этого прибора приведена на рис. 7. Поскольку к испытателю мощных транзисторов предъявляют меньшие требования по точности показаний, возникает вопрос: какие упрощения могут быть сделаны по сравнению с предыдущей конструкцией?

Испытывают мощные транзисторы при больших токах эмиттера (в данном приборе выбраны 0,1 А и 1 А), поэтому прибор питается только от сети через понижающий трансформатор Т1 и выпрямительный мост VD6 — VD9.

Рис. 7. Принципиальная схема испытателя мощных транзисторов.

Построить генератор стабильного тока на указанные сравнительно большие токи трудно, да и нет необходимости — его роль выполняют резисторы R4 — R7, диоды выпрямительного моста, обмотка трансформатора. Правда, стабильный ток эмиттера протекает только при стабильном напряжении сети и таком же напряжении коллектор-эмиттер испытуемого транзистора.

Дело облегчается тем, что последнее напряжение выбирается малым — обычно 2 В, чтобы избежать разогрева транзистора. Это напряжение равно сумме падений напряжения на двух диодах моста VD2 — VD5 и эмиттер ном переходе испытуемого транзистора.

Ожидалось, что будет заметно сказываться на токе эмиттера разность падений напряжений на эмиттерных переходах германиевого и кремниевого транзисторов, но ожидание не подтвердилось: на практике эта разность оказалась весьма малой. Другое дело — нестабильность сетевого напряжения, она вызывает еще большую нестабильность тока эмиттера (из-за нелинейности сопротивлений полупроводниковых диодов и постоянства напряжения коллектор-эмиттер испытуемого транзистора).

Поэтому для повышения точности измерений h21э прибор следует включать в сеть через автотрансформатор (например, ЛАТР) и поддерживать им напряжение питания прибора 220 В.

Очередной вопрос — о пульсациях выпрямленного напряжения: какая амплитуда их допустима? Многочисленные опыты по сравнению показаний прибора, питающегося от источника «чистого» постоянного тока и от источника пульсирующего тока, не выявили практически никакой разницы показаний h21э при использовании стрелочного индикатора магнитоэлектрической системы.

Сглаживающее действие конденсатора О прибора проявляется только при измерении небольших токов Ікэк (примерно до 10 мА). Кремниевый диод VD1 защищает стрелочный индикатор РА1 от перегрузок. В остальном схема прибора похожа на схему предыдущего устройства.

Трансформатор Т1 может быть от преобразователя ПМ-1, ио его нетрудно изготовить самим. Понадобится магнитопровод УШ14X18. Обмотка I должна содержать 4200 витков провода ПЭВ-1 0,14, обмотка II -160 витков ПЭВ-1 0,9 с отводом от 44-го витка, считая от верхнего по схеме вывода. Подойдет другой готовый или самодельный трансформатор с напряжением на вторичной обмотке 6,3 В при токе нагрузки до 1 А.

Резисторы -МЛТ-0,5 (Rl, R3), МЛТ-1 (R5). МЛТ-2 (R2, R6, R7) и проволочный (R4), изготовленный из провода с высоким удельным сопротивлением. Лампа HL1 — МНЗ,5-0,28.

Стрелочный индикатор — типа М24 с током полного отклонения стрелки 5 мА.

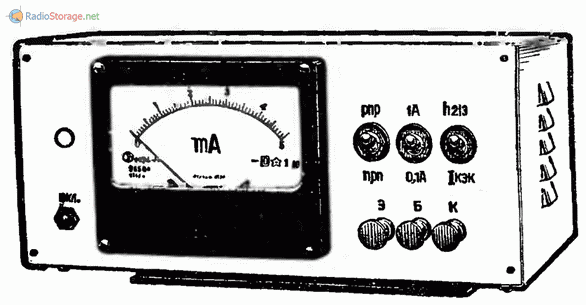

Рис. 8. Внешний вид испытателя мощных транзисторов.

Рис. 9. Шкала отсчета индикатора.

Диоды могут быть другие, рассчитанные на выпрямленный ток до 0,7 A (VD6 — VD9) и 100 мА (остальные). Прибор смонтирован в корпусе размерами 280 X 170×130 мм (рис. 8). Детали распаяны на выводах переключателей и на монтажной плате, укрепленной на зажимах стрелочного индикатора.

Как и в предыдущем случае, к прибору изготовлен трафарет (рис. 9), дублирующий шкалу отсчета.

Налаживание прибора сводится к установке указанных токов эмиттера подбором резисторов R4 и R5. Контроль тока ведут по падению напряжения на резисторах R6, R7. Резистор R1 подбирают таким, чтобы сумма сопротивлений его и индикатора РА1 была в 9 раз больше сопротивления резистора R2.

Аристов Александр Сергеевич — руководитель радиокружка клуба юных техников Первоуральского новотрубного завода, родился в 1946 году. В двенадцать лет строил приемники, измерительные приборы, устройства автоматики. По окончании школы вел радиокружок, работая на заводе и учась в техникуме. С 1968 года полностью посвятил себя занятиям с юными радиолюбителями. Описания конструкций кружковцев руководитель рассказал в трех десятках статей, опубликованных в отечественных и зарубежных журналах, на страницах сборника ВРЛ. Работы кружковцев отмечены 25 медалями «Юный участник ВДНХ», а труд руководителя — тремя бронзовыми медалями ВДНХ СССР.

Источник