Терморегулятор жала паяльника

Всем привет! Не для кого не секрет, что правильно заданная температура жала паяльника сильно влияет не только на качество пайки, но и на сам процесс! Сейчас почти все пользуются либо бюджетными паялками с регулятором мощности или хорошими паяльниками с термостабилизацией температуры. И не буду врать, у меня тоже есть бюджетная паялка.

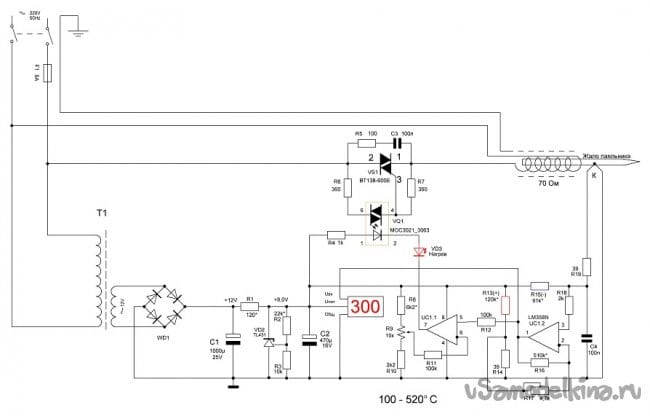

Но пару лет назад я нашёл на форуме РАДИОКОТА простенькую схему регулятора температуры с термостабилизацией на доступных деталях без микроконтроллера! Пристроил её к своему ЭПСН-100. Мне лично паять очень понравилось, за счёт большой теплоёмкости жала и стабилизации, пайка стала приносить одно удовольствие.

Принцип работы примерно такой:

После включения, сетевое напряжение 220 В через предохранитель F1 поступает на первичную обмотку транса Т1 и нагревательный элемент паяльника через симистор VS1.

Его состояние, открыт или закрыт, зависит от температуры термопары К, которая прижата непосредственно к жалу паяльника. Я обматал её термостойким кембриком (не путать с термоусадкой. ) для лучшего температурного контроля.

Со вторичной обмотки переменное наряжение 12 В выпрямляется диодным мостом VD1 и фильтруется конденсатором С1, на его выводах получается выпрямленное напряжение порядка 14 В.

Далее через резистор R1 напряжения стабилизируется до 8 В параллельным стабилизатором на управляемом стабилитроне VD2. Далее фильтруется конденсатором С2 и поступает на схему стабилизации температуры на операционном усилителе UC1.

Сразу после включения термопара холодная, симистор открыт жало паяльника начинает нагреваться, а вместе с ним и термопара К. В результате этого на выводе термопары появляется небольшое напряжение (ЭДС), которое подаётся на 3 ногу операционного усилителя UC1.1 через делитель R19, R18, R15. Это напряжение усиливается первым ОУ UC1.1 (коэффициент усиления задаётся R16) и подаётся на вход второго ОУ UC1.2 вывод 5, который включен по схеме компаратора.

Опорное напряжение задаётся R9 резисторного делителя R8-R11 и подаётся на 6 ногу ОУ UC2.1, которое сравнивается с усиленным напряжением от термопары первым OУ на 5 ноге.

Если заданное напряжение на 6 ноге превышает усиленное напряжение от термопары К, то на выходе компаратора 7 будет положительное напряжение (логическая 1), которое будет подано через светодиод VD3 на светодиод оптопары VQ1 через токоограничевающий резистор R4. В результате чего динистор в оптопаре откроется и будет подано через делитель R6, R7 открывающее напряжение на симистор VS1. Он откроется и жало паяльника начнёт нагреваться. Как только температура жала повыситься на столько, что усиленное напряжение от термопары первым ОУ на 5 ноге UC2.1 будет выше чем заданное R9 на 6 ноге, компаратор переключится и на его выводе 7 пропадёт напряжение (появится логический 0). Светодиод оптопары VQ1 погаснет, динистор закроется и закроет симистор VS1. Жало паяльника и вместе с ним термопара К начнёт остывать. Напряжение на 5 ноге UC2.1 начнёт уменьшаться и как только оно станет меньше чем задано на 6 ноге, компаратор опять переключится и на его 7 выводе появится логическая 1, откроется симистор и паяльник снова начнёт нагреваться. Этим и обеспечивается заданная стабилизация температуры жала паяльника. Затем весь цикл повторяется.

Настройка:

Как всегда начинается с соблюдения мер безопасности!

Не подключая паяльник к регулятору, подключить регулятор к сети 220 В через лампу накаливания 220 В мощностью 60 -95 Вт в разрыв сетевого провода. Если у лампы наблюдается небольшое свечение или она светиться в полный накал, то вы допустили ошибку в монтаже, повесили соплю на плате или есть пробитые накоротко элементы в схеме.

Если лампа не светиться, напряжения питания схемы в норме и светиться светодиод VD3, то можно исключить страховочную лампу, не подключая к регулятору паяльник, включить регулятор в розетку. Резистором R15(-) установить на показометре значение комнатной температуры. Например можно измерить термопарой мультиметра температуру жала паяльника не подключенного к регулятору, допустим 22°C. Для этого изменяем номинал R15 пока на показометре не буду цифры 2,2. Точку я закрасил чёрным маркером, что бы не мешала.

Затем паяльник с примотанной термопарой подключаем к регулятору согласно схемы, включаем в сеть. При помощи контрольного измерителя температуры (тем же мультиметром с термопарой) устанавливаем реальную температуру жала паяльника 300°C. На показометра регулятора могут быть совершенно другая температура! Подбором резистора R16 добиваемся что бы ваш показометр показывал такую же температуру как и на мультиметре. Возможно придётся немного покрутить R17, я начинал настройку в среднем его положении.

Но из-за большой теплоёмкости жала температура будет плавать в пределах 25°C. Это вполне приемлемо для комфортной пайки. Если кого-то это не устраивает, то собирайте ПИД регуляторы и наслаждайтесь точностью до 1°C!

У меня на этом настройка закончилась, но хочу поделиться мнением от работы этого регулятора:

Из-за массивного жала и большой инертности нагревательного элемента паяльника ЭПСН-100 реальная температура плавает примерно в диапазона 20-25°C. Это происходит из-за того, что при достижении заданной температуры нагреватель сильно разогрет и после выключения продолжает догревать жало. А после включения остывающего жала не успевает моментально его нагреть. Вот и получаются небольшие качели и поэтому температура на показометре плавает. Что бы это не раздражало мой глаз, я показометр подключил не как по схеме к 1 ноге ОУ, а к среднему выводу переменного резистора R9. И теперь показометр показывает заданную температуру, что даже стало удобнее. При включении сразу можно поставить желаемую температуру, а не ждать прока прогреется и несколько раз корректировать до нужной температуры.

Светодиод VD3 сначала горит постоянно, когда температура достигает заданной он начинает моргать, сигнализируя о достижении заданной температуру и режиме её стабилизации.

Компоненты помеченные звёздочкой на схеме подбираются в зависимости от используемых деталей и возможно их номиналы будут отличатся в вашем случае.

Детали:

Трансформатор — любой малогабаритный 220\12 В мощностью 1-2 Вт.

Диоды:

VD1 — любой диодный мост с прямым током от 0,5 А, обратным напряжением от 40 В. На пример DB101, RS102. Я собрал из 4 диодов IN4007.

VD2 — управляемый стабилитрон TL431.

VD3 — любой яркий светодиод для визуального контроля работы схемы, на пример синий.

Симистор — VS1 любой с током от 2 А и обратным напряжением от 400 В. На пример ВТ138-600

Оптодинистор — VQ1 МОС 3021 — МОС 3063

Конденсаторы:

С1 — электролит ёмкостью 470 — 1000 мкФ напряжением не ниже 25 В. На пример К50-35.

С2 — электролит ёмкостью 220 — 470 мкФ напряжением не ниже 16 В. На пример К50-35.

С3 — плёночный ёмкостью 100 нФ напряженеим не ниже 600 В. На пример К73-17.

С4 — любой керамический малогабаритный ёмкостью 100 нф.

Резисторы:

R1 — 120 Ом мощностью 0,5-1 Вт, на пример МЛТ 1. Его номинал зависит от напряжения на вторичной обмотке транса Т1.

R5, R7 — 360 Ом мощностью 0,5-1 Вт, на пример МЛТ 1.

R2,R4,R8,R10-R16,R18,R19 — любые малогабаритные соответствующих номиналов по схеме, на пример МЛТ 0,125.

R9 — переменный 10 кОм, на пример СП3-4а-г

R17 — малогабаритный подстроечный 4,7 кОм, можно многооборотный. На пример СП3-38

Микросхема — UC1 операционный усилитель LM358.

Термопара — К типа, купил к китайцев на АлиЭкспресс

Показометр — простенький китайский вольтметр с диапазоном 0-30 В.

Источник

Простой термометр из самодельной термопары.

Предлагаю всем, кто любит что-то делать своими руками, изготовить для домашней лаборатории простой термометр из самодельной термопары, с верхним пределом измерения температуры до 500-700 градусов о С.

Собственно говоря, весь термометр — это термопара (датчик), и средство отображения температуры (индикатор), в качестве которого можно использовать и стрелочный индикатор (микроамперметр) и цифровой мультиметр.

Начнём с изготовления термопары. Для этого нам понадобятся проволоки из разных металлов. Самые доступные — это проволоки из меди и константана. Термо-ЭДС получаемая из такой пары от пламени зажигалки, около 50-ти милливольт.

Так где же можно найти константан? Очень просто. Константан в основном применяется при изготовлении проволочных резисторов, из которых мы его и будем добывать.

Для этого лучше брать проволочные резисторы бОльшей мощности, или резисторы с меньшим сопротивлением (единицы Ом). В этих резистора проволока диаметром больше. Ну может и можно использовать проволоку и меньшего диаметра, но по моему мнению удобней работать с проволокой диаметром от 0,3 мм, а если из термопар собирать батарею, то желательно брать проволоку 0,8 и выше, чтобы внутреннее сопротивление батареи было меньше.

И так резисторы мы нашли, а что дальше? Дальше нужно аккуратно постукивая по резистору отбить у резистора эмаль, стараясь не повредить константановую проволоку и попытаться её отделить от резистора и смотать. Эту проволоку мы и будем использовать для изготовления термопар.

Изготовление термопары.

Изготовление термопары труда большого не представляет. Для этого берём два отрезка проволоки, добытую ранее константановую и любую медную, желательно близких по диаметру, скручиваем их вместе с одного конца на расстояние 0,5 — 1,0 см. Именно эту скрученную часть проволок мы и будем сваривать.

Сваривать термопары в домашних условиях удобно способом, который был описан ранее вот в этой статье. Для лучшего контакта проволок термопары со сварочным крокодилом, можно обмотать элементы будущей термопары проводом, чуть ниже скрутки, прижать к проводу от трансформатора плоскогубцами, и коснуться самой скрутки угольным электродом. Напряжение для надёжной сварки подобрать опытным путём.

У нас должен получиться на конце скрученных вместе проводов, оплавленный шарик (или подобие его), который и есть термопара.

Скрученные ранее провода нужно будет аккуратно раскрутить до места сварки, это на всякий случай, чтобы исключить их замыкание между собой, и надеть на них изоляционные трубочки, в качестве которых можно использовать фторопластовую оболочку от проводов.

Применение термопары.

Полученные таким способом термопары в пламени обычной зажигалки выдают напряжение, где-то в районе 50-ти милливольт.

Для изготовления термометра у меня были две измерительные головки, микроамперметры на 100 мкА. Одна головка с сопротивлением рамки 370 Ом, вторая (тоже на 100 мкА) с сопротивлением рамки 280 Ом.

Так вот, первая головка отклонялась от пламени зажигалки на всю шкалу, вторая, имеющая меньшее сопротивление рамки, зашкаливала.

То есть получается, что предпочтение нужно отдавать головкам, имеющим меньшее сопротивление рамки, так как термопара вырабатывает напряжение (милливольты) и ток отклонения у головок получается больше, если её активное сопротивление рамки меньше, то есть головка получается более чувствительная.

Нашёл у себя в загашниках головку миллиамперметра на 30 мА, с сопротивлением рамки где-то 1,5 — 1,6 Ом (замерил приблизительно). Каково было удивление, когда стрелка этой головки от термопары и зажигалки отклонилась на всю шкалу.

Ну в принципе так и получается по закону Ома. При 45-50 мВ напряжения и 1,5 Ома нагрузки, ток и будет около 30-ти мА. Да, ещё забыл сказать, что медный провод термопары даёт «плюс», а константановый «минус». Так что к головкам нужно подключать термопару в такой полярности.

Вернёмся к термометру. Как уже было сказано выше, термометр — это термопара и средство индикации. Из двух микроамперметров, о которых говорилось выше, были изготовлены термометры. Из первого микроамперметра, имеющего сопротивление рамки 370 Ом — термометр с верхним пределом измерения температуры 700 градусов о С, из второго с меньшим сопротивлением рамки (280 Ом) — термометр с верхним пределом измерения температуры 550 градусов о С. Так как эта головка оказалась более чувствительная, то и верхний предел температуры ниже.

Да, выше 700 — 800 градусов особого смысла делать термометр нет, так как температура плавления меди и константана где-то в районе 1000 градусов о С.

Калибровать таким способом изготовленные термометры, можно термофеном с индикацией температуры воздуха. Нижний предел лучше начинать от 100 градусов о С. Шкала получается почти линейной. Может чуть сжата в начале шкалы. Максимальная температура воздуха у моего фена 450 градусов о С. Отметки на шкале микроамперметров ставились через 50 градусов. Дальше (выше 450 градусов) пришлось ставить отметки на расстояние, вычисленное по предыдущим меткам на шкале. Точность шкалы для домашней лаборатории будет вполне приемлема.

Подобные термопары можно применять в терморегуляторах для любых паяльников не имеющих термодатчики, термофенов и других радиолюбительских конструкциях.

Попробовал я использовать подобную термопару вместо штатного датчика для термометра от цифрового мультиметра. Результатом более, чем доволен.

При измерениях температуры по нескольким разным точкам, отклонения от показаний индикатора на термофене, различались на плюс-минус несколько градусов. Фотография с другой температурой фена ещё есть в начале этой статьи.

Кому ещё интересно, то можно попробовать собрать термогенератор. То есть соединить последовательно множество термопар и попытаться сделать зарядку для телефона от пламени костра. Соединять термопары между собой тоже нужно сваркой (надёжно).

Для получения напряжения такой батареи в 1,5 вольта, необходимо соединить последовательно 20 термопар. Соответственно при выходном напряжении 5,0 вольт (для зарядки мобильника) нужно соединить последовательно не менее 70-80 термопар.

Кстати раньше выпускался советской промышленностью термогенератор, который использовался для питания батарейных ламповых радиоприёмников. Надевался он на горловину керосиновой лампы и вся эта конструкция подвешивалась в удобном месте. И свет был и радио играло.

Вырабатывал он анодное напряжение и напряжение для накала ламп. Ещё статья, как сделать термогенератор, была опубликована в журнале «Юный техник». Кому интересно, то можете попытаться найти её самостоятельно. Называлась вроде как «Напряжение из двух проволок» или как-то похоже. Могу найти её, вернее найду и потом в комментариях укажу номер ЮТ, где была эта публикация.

Да, ещё в качестве положительного электрода, вместо медной проволоки можно (даже желательно) использовать стальную проволоку. Термо-ЭДС такой пары должна даже быть выше, чем с медной. Лично я не пробовал, не оказалось в этот момент под руками стальной проволоки.

Попробуйте сами.

Удачи Вам в творчестве!

Источник