- Русская печь своими руками

- Фундамент для русской печи

- Подготовка раствора для кладки печи

- Русская печь «Теплушка» своими руками

- Порядовая схема кладки

- Видео — русская печь своими руками

- Русская печь – наследие предков и современное исполнение умельцами портала

- Русская печь – не было бы счастья…

- Конструктив, материальная база

- Опыт умельцев FORUMHOUSE

- Мини-русские печи для уличной кухни

Русская печь своими руками

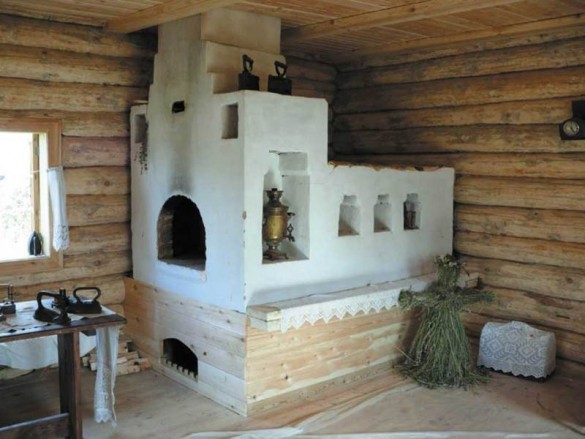

Если вы строите дом и хотите придать ему очарования русской избы, печь с лежанкой – лучшее решение.

Если вы строите дом и хотите придать ему очарования русской избы, печь с лежанкой – лучшее решение.

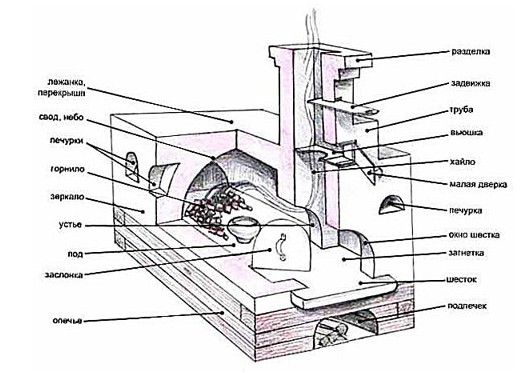

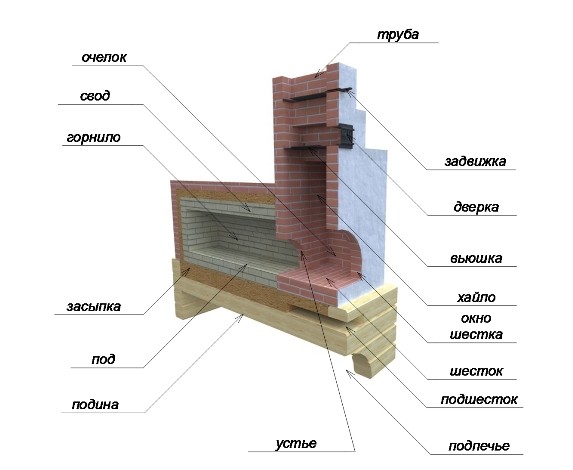

Конструктивно печь состоит из топливника, ниши для хранения посуды (холодная печурка), и прилегающего к ней подставки под горячие горшки и сковородки (шесток), ниши для хранения дров (опечье/подпечек), своеобразной духовки для приготовления пищи и выпекания хлеба (горнило), дымохода, полатей (лежанки). Нижняя часть горнила называется под, его выстраивают под углом, чтобы удобней было ставить внутрь тяжелую посуду с блюдами. Над шестком располагается перетрубье и дымоход, который всегда оснащен задвижкой – вьюшкой.

В современных доработанных конструкциях русских печей устранены такие недостатки как: неравномерный прогрев; большое потребление топлива; длительность нагрева печи.

Фундамент для русской печи

Для печей фундамент выполняют в виде плиты, которая обособлена о фундамент здания. Прежде, чем определиться с глубиной котлована, выполняют чертежи печи с размерами, определяют ее местоположение в доме, оценивают тип грунта и уровень его промерзания, а также высоту грунтовых вод. Например, в Подмосковье уровень промерзания почвы около полутора метров. Следовательно, рекомендуется делать три ряда из ФБС (при высоте блока 60 см).

Фундамент из бута и арматуры дешев, надежен, но необходимо дать ему просохнуть в течение двух-трех недель. Другой вариант – фундамент из ФБС (фундаментный блок стеновой). Это удобно, долговечно, но несколько дороже бутобетонного фундамента.

Важно! Гидроизоляцию прокладывают в два слоя. Первый располагается непосредственно в траншее, второй – немного ниже уровня пола.

- Вычисляем количество блоков. Сопоставляем габариты фундамента и размеры блоков, которые указывают в маркировке (24-4-6, соответственно длина, ширина и высота, указаны в дециметрах).

- Копаем продолговатый котлован. Его глубина должна быть на 25 сантиметров больше глубины промерзания грунта.

- В котлован закладываем гидроизоляцию, затем слой щебня (10 см) и песка (5 см), уплотняем их.

- Замешиваем бетон и заливаем тонкий слой, не более двух сантиметров. Выжидаем высыхания бетона.

- Следом необходимо возвести основание, которое защитит конструкцию и не даст фундаменту просесть. Выкладываем ряд подушечных ФБС, начиная с углов. Стыки скрепляем раствором цемента.

- Проверяем строительным уровнем отсутствие перекосов.

- В последующих рядах каждый новый блок ставим на стык двух нижестоящих. В случае образования пустот, в которые не вмещается блок, укладываем туда кирпичи.

Подготовка раствора для кладки печи

— для красного кирпича берем глину и просеянный песок в соотношении один к двум;

— если планируется использование тугоплавких кирпичей, глина соответственно должна быть тугоплавкой;

— для шамотов смешивают шамотный порошок (3-4 части) и огнеупорную глину на основе бентонита или каолина (1 часть);

— при возведении труб кирпичи укладывают на смесь цемента с песком.

Глину замачиваем в бочке или железной кадке на два дня. Объем воды из соотношения 1 часть воды на 4 части глины. Затем добавляем в смесь песок. Перемешивать состав очень удобно ногами в резиновых сапогах. Раствор обязательно должен быть однородным, без крупных включений и комков.

Русская печь «Теплушка» своими руками

Модель этой печи основана на классической русской, но имеет свои дополнения. Разработал «Теплушку» Иосиф Подгородников, инженер. Такая конструкция способна обогреть до 35 квадратных метров помещения.

Отличия от устаревших моделей:

- — полный прогрев всей кладки, в том числе пространства под топкой;

- — для приготовления пищи нет необходимости топить печь полностью, можно воспользоваться плитой (предварительно закрыв горнило заслонкой), что позволяет экономить топливо;

- — в конструкции продуман водогрейный бак.

Важно! При кладке необходимо убирать кельмой все излишки раствора. Ни в коем случае нельзя наносить глиняный раствор на внутреннюю поверхность кладки, это ухудшит теплопроводность и приведет к повышенному отложению сажи на стенках.

Порядовая схема кладки

Коробку для нагрева воды выполняем из стальных листов. Делаем разметку. Вырезаем болгаркой из стали стенки и дно коробки. После чего необходимо вырезать отверстие ближе к основанию коробки и приварить туда водопроводный кран, через который из бака удобно будет наливать воду. Скрепляем их сваркой. Зачищаем швы. Бак необходимо закрыть крышкой подходящего размера, ее изготавливаем аналогично, вырезая из стали крышу бака и прямоугольник, который будет служить крышкой, привариваем к нему ручки из арматуры.

1-2. Начальные ряды строим сплошными. Первый ряд можно либо выложить полностью из кирпичей, либо выстроить рамку, на которую будет приходится основная масса печи, а внутреннее пространство рамки заполнить кирпичным боем в виде половинок и четвертинок кирпичей. Второй ряд — две стенки: одну выкладываем толщиной в один кирпич (а), другую – в два раза толще (б, в). Над участками, выложенными в два кирпича в последующем будут возводиться: плита, отделение для хранения посуды, перетрубье (рисунок б), а также щиток обогревательный (рисунок в), между этими элементами расположим горнило – нишу для приготовления пищи и лежанку (перекрышу).

3. Далее выкладываем поддувальный канал, само поддувало, производим закладку топливника.

4. Продолжаем возводить стенки. Закрываем прочистное отверстие половинкой кирпича.

5. Здесь пригодятся кирпичи, спиленные болгаркой под углом (а). Эти кирпичи послужат опорой для свода, который будем возводить далее. После того, как этот ряд выстроен, берем листы фанеры и вырезаем из них несколько полукруглых шаблонов. Скрепляем их между собой рейками и саморезами, получается полукруглая форма для кладки (2), которая будет поддерживать каждый кирпич в процессе строительства.

1-скошенные клиновидные кирпичи; 2-опалубка из фанеры; 3-доски; 4 – кладка арки.

6. Закладываем металлическую коробку для воды (а). Начинаем выкладывать свод подпечья.

7. производим перекрытие над горизонтальным обогревательным каналом щитка.

8. Устанавливаем колосник (а) на скошенные кирпичи. Угол наклона кирпичей делаем таким образом, чтобы угли свободно скатывались вниз на площадку (б). Свод (арку) понемногу засыпаем песком.

9. Ставим дверцу топки, зажимая крепление в кирпичной кладке и дополнительно укрепляя его проволокой. Добавляем слой песка на свод.

10. В этом ряду оставляем отверстие (а), через которое будем производить очистку канала щитка (б), расположенного горизонтально. Кирпичи обрезаем под углом 45 градусов и перекрываем ими бак для нагрева воды, оставляя доступ к крышке и крану.

11. Продолжаем строительство, опираясь на чертежи. Между стенками печи насыпаем и уплотняем слой песка. При этом добиваемся уклона в сторону устья.

12. На песок, уплотненный со скосом, начинаем кладку пода (а). После того, как ряд будет выложен, над топкой вырубаем углубления и устанавливаем туда пластину чугунной плиты (б). Между краями плиты и кирпичами должен остаться небольшой зазор. Засыпаем в зазоры песок.

Кирпичную кладку перед плитой закрываем металлическим уголком, оберегая кирпичи от крошения при нечаянных ударах.

13. Вырезаем из стального листа полоску. Отгибаем края в одну сторону. Саму полоску сгибаем в радиус. Она послужит формой для устья печи и одновременно его защитой (а). Горизонтальный канал щитка перекрываем, оставляя пространство между кирпичами (пять окошек – а, б, в, г, д). От этих окошек будем возводить строго вверх каналы щитка обогревательного.

14-16. Далее кладка без изменений. В 16 ряду над металлической дугой ставим два кирпича, обрезанных под углом.

17-18. Начинаем выкладывать арку (а) над металлической полоской. Для этого каждый кирпич обрезается на необходимый угол. Разметку делаем из центра. Угол скоса определяем ниткой, натянутой от центра дуги к вершине каждого кирпича. Когда арка готова, опускаем в горнило опалубку, вырезанную из фанеры в виде полукругов, скрепленных между собой деревянными брусками. После этого начинаем из цельных кирпичей выкладывать свод. В зазоры между кирпичами, непосредственно в раствор, вставляем небольшие осколки кирпичей. Это придаст прочности своду (б). Далее, в восемнадцатом ряду делаем перекрытие шестка.

19. Слева в кладке делаем «пяты» из скошенных кирпичей. Будем возводить арку, отделяющую душник от шестка.

20. Вновь выкладываем арку по ранее описанной технологии. С правой стороны делаем основание перетрубья.

21. Перекрываем горнило.

22. Формируем лежанку. Делаем кладку душника (а) и ящик, в который будет осыпаться сажа (б).

23. Делаем перетрубье и одновременно пять каналов, идущих вверх.

24-26. Поднимаем кладку вверх.

27. Ставим две функционально разных задвижки (для летней и зимней работы печи) – а, б.

28. Делаем перекрытие перетрубья.

29. Производим монтаж полудверки, предназначенной для вьюшки.

30. Делаем объединение дымовых каналов.

31. От душника (б) выкладываем канал (горизонтально).

32. Начинаем делать полное перекрытие перетрубья. Для этого можно использовать металлические уголки в качестве опоры. Для трубы оставляем отверстие.

33. Полностью перекрываем кирпичами обогревательный щиток. Далее – кладка трубы.

Видео — русская печь своими руками

Понравилась статья?

Сохраните, чтобы не потерять!

Русская печь с лежанкой своими руками

Печь голландка своими руками

Котел для бани своими руками

Угловой камин своими руками

Печь на дровах для дома из кирпича

Как сделать помпейскую печь своими руками: пошаговая инструкция

Источник

Русская печь – наследие предков и современное исполнение умельцами портала

Несмотря на солидный возраст и серьезную конкуренцию, русские печи по-прежнему востребованы среди владельцев загородных домов. Используются они и в домах, в качестве основного или дополнительного отопительного агрегата, а также в различных уличных комплексах. На портале FORUMHOUSE масса примеров исполнения как классических вариантов, с лежанками, так и модифицированных, ориентированных только на приготовление разносолов. Рассмотрим:

- Что такое русская печь.

- В чем ее конструктивные особенности.

- Какие печи строят наши умельцы.

Русская печь – не было бы счастья…

Примерно до XIII Русь отапливалась курными печами – конструкциями без дымохода, продукты сгорания из которых выходили непосредственно в помещение и отводились только через дверь. Иначе такой способ назывался по-черному, так как копоть осаживалась на потолке и других поверхностях. Кроме такого своеобразного «декора», в избах стоял и характерный запах.

В следующем веке способ попытались усовершенствовать, добавив вытяжное окошко с деревянной задвижкой в стене над печью, а после появилась вытяжка и в потолке. Сначала это была просто прореха (дымоволок) с задвижкой, позже ее оснастили деревянным дымоходом (боров). И только спустя еще несколько столетий, в XVIII веке, появились первые русские печи с полноценным дымоходом, чему в немалой степени поспособствовала реформа Петра I. Как и в случае с бородами, он не стал никому ничего доказывать, а просто запретил строительство домов с курными печами сначала в Питере (1718 г), а еще через несколько лет – и в Москве (1722 г).

Этот запрет стал отличным стимулом для теоретиков и практиков того времени, в спешном порядке усовершенствовавших «курилку» до более эффективной универсальной отопительной конструкции. Теперь печь не только обогревала дом, она еще и давала теплые спальные места, являлась сушилкой для заготовок, в ней же варили пищу и поддерживали в горячем состоянии. И это не говоря об эстетике и комфорте.

Схемы кладки (порядовки) и расчетные таблицы главных элементов русских печей были разработаны архитекторами И. И. Свиязевым и Н.А. Львовым. Первое печатное издание, посвященное теоретическим основам печного дела, вышло в 1876 году. Однако печники, в большинстве своем на то время безграмотные, строили отличные печи и по наитию.

Конструктив, материальная база

Благодаря высокой теплоемкости печь аккумулирует тепло и отдает его в помещение длительное время после протопки. Поэтому помещение не выстывает, даже если нет возможности непрерывно поддерживать огонь. Стандартные габариты русской печи были привязаны к аршинам, но при переводе на привычные сантиметры их обычно округляют.

- Длина – 3 аршина (около 213 см, сейчас 210 см).

- Ширина – 2 аршина (около 142 см, сейчас 140 см).

- Высота до лежанки – 2,5 аршина (около 178 см, сейчас 180 см).

Русская печь таких размеров могла отопить помещение около 40 м². При использовании современных технологий энергосбережения эта площадь может быть значительно увеличена. Что тогда, что сейчас, форма может быть, какой угодно, но конструкция классической русской печи неизменна.

- Опечье – фундамент (каменный, кирпичный, бетонный, деревянный), если опечье было деревянное, его совмещали с подпечьем.

- Подпечье (подпечек) – полость под печкой, предназначенная для хранения и сушки топлива.

- Подина (свод) – основание печи, изолируемое засыпкой (песок, кирпичная крошка, керамзит), обеспечивающей оптимальную температуру в варочной/духовой зоне.

- Печурка – небольшая полость для хранения посуды, если расположена в передней части, называется подшесток.

- Шесток – площадка перед горнилом, на ней оставляют готовую пищу, после извлечения из печи.

- Под – основание варочной зоны, выполняется с небольшим уклоном вперед (чтобы газы собирались под сводом, и удобнее было передвигать посуду).

- Горнило (варочная зона, топка) – в нем происходит сгорание топлива и приготовление пищи.

- Свод (небо) – верхняя часть горнила, прямоугольной, арочной или бочкообразной формы, сверху засыпка, чтобы не происходило прямого нагрева лежанки.

- Лежанка (полати, перекрыша) – площадка над горнилом, предназначенная для отдыха или сна, один из главных элементов классической конструкции.

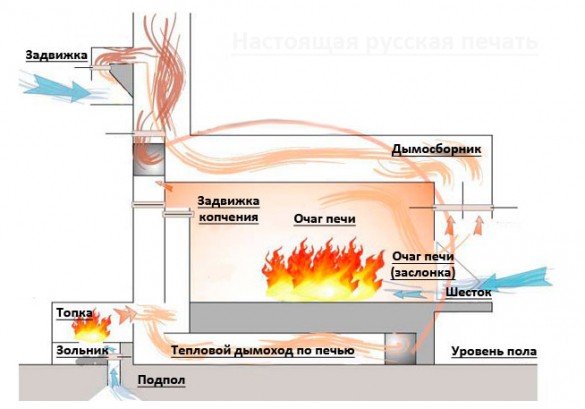

- Перетрубье – навершие, камера над шестком, заканчивающаяся сужающимся соплом (хайлом), в которой собирается дым, отдавая тепло в дом перед выводом в трубу.

- Вьюшка – задвижка с отверстием над хайлом, расположенная за дверцей, посредством которой регулируется поступление холодного воздуха из трубы.

- Труба (дымоход).

- Задвижка – расположена в трубе, выше вьюшки, позволяет полностью перекрыть дымоход.

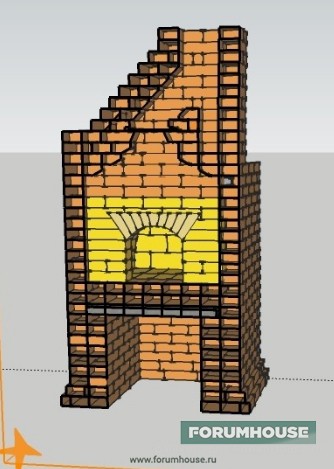

И пример печи с каменным основанием.

В классическом варианте русские печи относятся к конструкциям колпакового типа с бесканальной конвективной системой. Так как источник тепла находится почти на метровой высоте от пола, а в подпечье не только нет каналов, но оно еще и изолировано, разница температур в комнате может составлять больше десяти градусов. В современных печах, используемых для приготовления пищи и обогрева, эта проблема решается устройством дымоводов вместо подпечья, обеспечивающих равномерный прогрев помещения на всех уровнях. Да и топок может быть несколько, в зависимости от необходимого функционала.

Все чаще на базе русских печей строят уличные комплексы, основной задачей которых становится приготовление блюд в различных режимах. Эти печи уже не имеют лежанки, значительно меньших габаритов, а для максимально эффективного поддержания температурного режима в варочной зоне при строительстве используются теплоизоляционные материалы.

Еще одна модификация – делают небольшую топку под шестком, чтобы можно было готовить в теплое время года без необходимости протапливать всю печь и помещение. Зачастую в таких печах шесток над топкой оборудуют колосниками, чтобы получить мангал, или ставят металлическую варочную панель.

Что касается кладочного материала, то оптимальный вариант – специальный печной кирпич, рассчитанный на сильный нагрев. Но вполне жизнеспособны и конструкции из красного полнотелого кирпича, в комбинации с шамотным в зоне топки и устьев.

В продаже есть декоративный кирпич с фасками и арочный, но многие обрабатывают обычный – и экономия, и ручная работа.

Сегодня нет проблем и с различными специализированными растворами для кладки, хотя наши предшественники прекрасно обходились смесями на базе жирной глины и речного песка. Глину перед применением тщательно измельчали и просеивали, а просеянный песок прокаливали. Пропорции варьировались – либо песок и глина в равных частях, а воды одна часть от объема, либо песка больше (до пяти частей). Так как сложности обычно возникают именно с подходящей глиной, в продаже есть не только готовые смеси, но и печная глина отдельно. Эстетично смотрится и кирпичная печь без дальнейшей доводки, но при желании ее можно облицевать. Оштукатуренные же глиной и побеленные печи будут органично смотреться только в соответственно оформленном помещении.

Опыт умельцев FORUMHOUSE

Среди участников нашего портала популярностью пользуются, в основном, уличные модификации русской печи, предназначенные для приготовления разносолов на свежем воздухе или в закрытых комплексах. Использование классической конструкции в качестве отопительного агрегата встречается значительно реже: и по стилистике ее не в каждый интерьер впишешь, и в исполнении сложная, и КПД низковат, и места занимает больше современных твердотопливников. А вот вкус блюд, приготовленных в такой печи, выигрывает, по сравнению с производными газовых или электрических духовок и железных мангалов. В силу чего максимальное распространение получили именно уличные печи или комплексы.

Мини-русские печи для уличной кухни

Недавно завершили кладку мини-русской печи для летней кухни. Размеры печи по фундаменту: 130х130 см, в качестве теплоаккумулятора под подом три ряда кладки. Объем свода увеличили за счет уменьшения глубины шестка, труба – стандартный «шестерик», расстояние от передней стенки горнила до наружной стенки – 14 см, между устьями (арками) горнила и шестка – 19 см.

В основе – печной кирпич, горнило и устья из шамотного кирпича, для жарки шашлыка решетка ставится прямо в горнило, на угли, получается отлично.

В следующей конструкции, расположенной на веранде, сразу на шестке колосниковый мангал, под колосниками зольник/поддувало с дверцей, которой регулируется тяга. Размер печи по фундаменту – 130×150 см. Расход кирпича:

- витебский (печной) – три поддона;

- шамотный – 100 штук ша8, 75 штук ша44;

- полнотелый обычный (на внешнюю трубу) – 60 штук.

Мини-русская печь: 4,5 кирпича в глубину, 4 в ширину, плюс плита под казан, тоже, насколько возможно, компактная. Использовался новый и б/у шамотный кирпич. По проекту заложен расход в пересчете на целый кирпич без трубы и подпольного основания:

- Стандартный печной (или типа того) – 850 шт.

- Шамот №8 – 100 шт.

- Клин №48 – 50 шт. (или №45, 55 шт.).

В реальности материала ушло больше, так как подводило качество кирпича и геометрия.

Источник