Как сделать доску для иконы своими руками

Раскрой материала

Изготовление иконных досок состоит из последовательности операций, основной из которых является раскрой материала. Торцы досок обрезаются по 15–25 сантиметров, так как в процессе сушки на них вероятно образование очень тонких незаметных разрывов и свищей. Сердцевина удаляется, она обладает малой плотностью, в связи с чем впоследствии возможно образование трещин. Доска внимательно осматривается, на ней не должно быть гнили, сквозных и больных сучков, имеющих тенденцию к дальнейшему выпадению. Торцовка производится ручной циркулярной пилой. Обрезать обзол и распускать по длине материал удобно на циркулярной пиле с подвижным столом.

При наборе щита, доски выкладываются сердцевиной годичных колец к лицевой стороне. Это обусловлено тем, что при дальнейшем высыхании дерева, сначала испаряется свободная (капиллярная) влага, которая находится в межклеточном пространстве, а затем гигроскопическая (связанная) влага, пропитывающая клеточные оболочки. Вся усушка или движение влаги направлено от сердцевины к наружным слоям, поэтому первое время доску выгибает к лицевой стороне. Для исключения деформации иконной доски используются шпонки.

Разметка

Далее производится разметка делянок — подбор досок для формирования щита. Делянки (доски) должны быть несколько больше предполагаемого конечного размера. Оставляется запас по ширине каждой доски для пристружки. Ширина каждой делянки не превышает 17 сантиметров. Как показывает опыт, старые иконные доски сделанные из широких досок имеют сильный изгиб, это плохо для иконостасов и икон в окладах. В то же время «штакетник» также непригоден. При наборе учитывается, что с краев должно остаться после обреза в размер, не менее трех с половиной сантиметров материала. Подбирая делянки, для будущей переклейки, мы стараемся поместить в центр широкую доску так, чтобы на ней полностью поместился лик. Плохо когда по центру иконной доски проходит склейка. Основная нагрузка приходится на швы, где в первую очередь появляются трещины, повреждается изображение. По завершении набора иконной доски делянки помечаются, это необходимо для пристружки и склейки.

Пристружка

После выполнения пристружки, при слабом сжатии между соседними досками не должно оставаться зазоров. На практике качество пристружки зависит от точности станка и мастерства столяра. На идеально приструганой доске будущий клеевой шов между делянками не виден глазу.

Склейка

Следующий этап — склейка доски. Для сборки щита мы используем мездровый клей высшего качества. Фактически в Артели применяется старинная технология склейки столярных изделий. В современных условиях, при наличии большого выбора готовых синтетических клеев, мездровый клей редко используется в столярном деле. Для его приготовления требуются некоторые навыки и дополнительные трудозатраты. Тем не менее, преимущество мездрового клея над другими, особенно синтетическими очевидно:

- он сохраняет свою эластичность и не стеклуется (сильно твердеет). Не отслаивается в случае некоторой деформации доски, и таким образом препятствует образованию трещин;

- при перемене влажности (а в храмах это распространенное явление) происходит расширение либо сужение доски по ширине. Мездровый клей при увеличении влажности набухает и расширяется вместе с древесиной чем сглаживает возникающее механическое напряжение. Не происходит отслаивания клея от делянок, не повреждается клеевой шов. При применении других, особенно синтетических клеев, в аналогичной ситуации растрескивание щита может произойти в течение полугода;

- реставрация иконных досок склееных на синтетический клей черезвычайно затруднительна;

- мездровый клей устойчив к окислению на воздухе, в результате которого происходит разложение вещества. Подобные процессы вызывают расслоение щита на отдельные доски. Для синтетических клеев период окисления составляет 15-25 лет. Для мездрового — 80 лет, а, как правило, значительно дольше;

Клей проходит процедуру подготовки. Для разбухания его заливают теплой водой — 18 о С, перемешивают и оставляют на 60 мин. Затем емкость с клеем помещают в водяную баню — 75 о С. Через некоторое время снимают верхний слой — образовавшуюся пенку, и помешивают до получения однородной массы. Подготовленные делянки размещают на ваймах (струбцинах), в соответствии с обозначенной ранее разметкой. Клей наносится на торцы заготовок равномерно и быстро, так как остывая он теряет свои свойства. Эту операцию лучше производить вдвоем. После этого изделие зажимают в ваймах (струбцинах), для того, чтобы доску не выгибало при сжатии, ее фиксируют по ширине несколькими брусками. Доска становится готова к дальнейшей обработке после 12 часов высыхания.

Фугование и рейсмусование

При небольших размерах щит для получения необходимой толщины пропускается через рейсмус, а затем шкурится. Предварительно струбциной снимается оставшийся после сборки высыхший клей. Большой щит сразу подвергается прошкуриванию. После этого щит обрезается со всех сторон до нужного размера.

Вставка шпонок

Шпонки предотвращают прогиб доски, а также являются дополнительным узлом обеспечивающим целостность щита. Впоследствии, в иконной доске создается определенный температурно-влажностный режим, и шпонка прекращает свою «работу». Иногда встречаются древние доски без шпонок, и только время повреждает иконопись, которую нужно реставрировать. Шпонки производятся из более плотного материала — сосны, дуба. Изготавливаются только из края досок (мягкая сердцевина для этих целей непригодна), должны быть без сучков и трещин. Доски малого размера (со стороной до 15 см) изготавливаются без шпонок. Шпонки бывают задние и торцевые. На малых досках мы, как правило, устанавливаем торцевые шпонки, а при величине сторон более 25 см – задние. Особо необходимо отметить, что врезка задних шпонок производится строго на одну треть толщины щита, а толщина шпонки должна быть равна толщине щита.

Выемка ковчега

Последней операцией при изготовлении доски является выемка ковчега (доски могут быть, как с ковчегом, так и без него). Выемка ковчега производится ручным фрезером. Угол скоса лузги может быть различным и определяется иконописцем. В соответствии с этим требованием подбирается фреза. В целом, при приеме заказа, указывается ширина полей сбоку, сверху, снизу, глубина ковчега и угол склонения лузги. В углах ковчег может быть как закругленным так и прямоугольным. После прохода фрезы, углы ковчега остаются закругленными, для придания им прямоугольной формы, мастер дорабатывает их вручную при помощи стамески и резца. После выемки ковчега доска окончательно прошкуривается с лицевой и боковых сторон.

В таком виде доска становится пригодна для нанесения левкаса.

Источник

Подготовка доски к написанию иконы

Основой любой иконы, как правило, служит деревянная доска. В России для этих целей чаще всего употребляли липу, клен, ель, сосну. Выбор вида древесины в различных районах страны диктовался местными условиями. Так, на севере (Псков, Ярославль) пользовались сосновыми досками, в Сибири сосновыми и лиственничными, а московские иконописцы применяли липовые или привозные кипарисовые доски. Конечно, предпочтительнее всего были липовые доски. Липа мягкое, легко поддающееся обработке дерево. Она не имеет ярко выраженной структуры, что уменьшает риск растрескивания подготовленной для обработки доски. Основа икон выполнялась из сухого, выдержанного дерева. Склейка отдельных частей доски производилась столярным клеем. Сучки, попадавшиеся в доске, как правило, вырезались, так как при сушке левкас в этих местах растрескивался. На место вырезанных сучков вклеивались вставки.

В старые времена иконописцы предпочитали покупать для росписи уже готовые доски. На Руси тогда существовала довольно разветвленная сеть мастерских, специализировавшихся на изготовлении таких досок. Мастеров, изготовляющих доски, принято было называть «деревщиками» или «дощаниками».

В старые времена доски изготовлялись с помощью топора и «тесла», поэтому до наших дней дошло название досок «тес». Особо ценились так называемые колотые доски, так как они редко трескались и почти никогда не коробились, особенно если они были расколоты по радиусу, то есть по волокнам.

По истечении времени для обработки древесины стали применяться различные инструменты, которые назывались «стругами». Чтобы доска лучше держала грунт, лицевую ее сторону процарапывали так называемым «цинубелем», то есть зубчатым рубанком. Рубанки на Руси стали применять с конца XVII века. Пила на Руси была известна еще с X века, но до XVII века она применялась только для продольного распила заготовки.

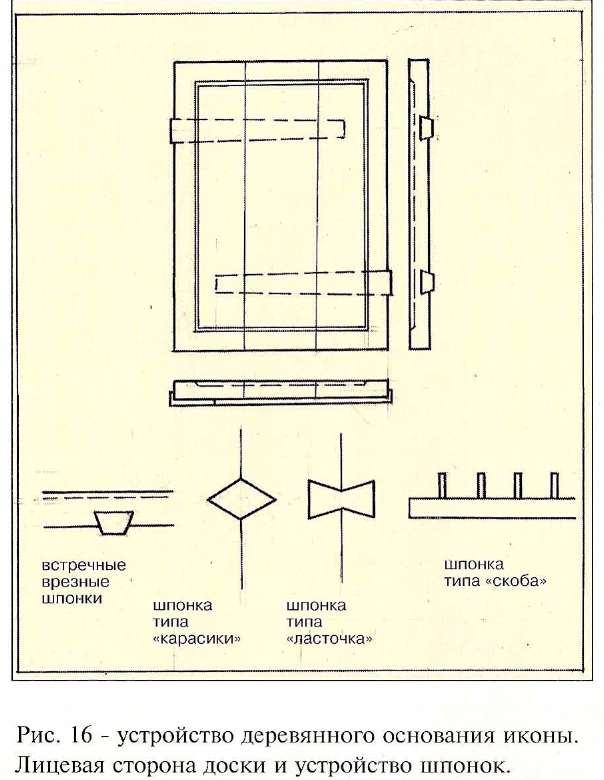

До второй половины XVII века на лицевой части доски выбирали небольшое углубление, которое называлось «ковчегом» или «корытом», а уступ, образуемый ковчегом, носил название «лузги». Глубина ковчега колебалась в зависимости от размера доек от 2 мм и до 5 – 6 мм. Если ковчег вырубали с помощью тесла, то лузгу формировали инструментом под названием «фигерей» (рис. 16).

Уже со второй половины XVII века доски, как правило, изготовлялись без ковчега, с ровной поверхностью, но при этом поля, обрамляющие изображение, стали закрашивать каким-либо цветом. В XVII веке икона потеряла и цветные поля. Их стали вставлять в металлические оклады, а в иконостасах обрамлять рамой в стиле барокко.

С целью предохранения доски от коробления с тыльной стороны, поперек древесного волокна, делались расширяющиеся в глубь доски прорези, в которые вставляли шпоны – узкие дощечки, выполненные по форме паза из более крепкого дерева, чем доска, например, дуба. Тыльная сторона доски обстругивалась ровно и чисто. Иногда для более долгого сохранения иконы ее торцы и обратная сторона проклеивались, грунтовались и окрашивались. Для этих же целей указанные части икон могли заклеиваться тканью с помощью мучного клея.

Для подготовки доски под грунт («левкас») мастера пользовались животным клеем, желатиновым или рыбьим. Лучший рыбий клей получали из пузырей хрящевых рыб: белуг, осетров и стерляди. Хороший рыбий клей обладает большой вяжущей силой и эластичностью. Однако многие старые мастера предпочитали пользоваться мездровым клеем, обладающим белизной и крепостью.

На тщательно обработанную и проклеенную доску наклеивалась «паволока», которую иногда называли «серпянкой». Она представляла собой слой ткани. Для этих целей шла ткань из льняного, пенькового волокна, а также прочный сорт марли. Паволока наклеивалась по всей поверхности доски или небольшими частями, например, вдоль стыка двух склеенных досок или на обнаруженные в доске сучки. На доски, имеющие крупнослойную текстуру (сосна, ель), наклеива

ли толстую паволоку, способную перекрыть ярко выраженную текстуру дерева. На мелкослойных досках (липа, ольха) паволока употреблялась тонкая или ее не применяли совсем.

Чтобы подготовить ткань к наклеиванию, ее сначала вымачивали в холодной воде, затем кипятили в крутом кипятке. Предварительно пропитанную клеем паволоку накладывали на проклеенную поверхность доски. Затем после тщательной просушки паволоки приступали к нанесению левкаса.

Источник: Сергеев Ю.П. Секреты иконописного мастерства. / Москва: Юный художник. 2000.

Источник

Выбор основы и ее обработка

Доска для иконы готовится из таких пород дерева , как липа, сосна , ель, ольха лиственница (в северных районах России),пихта, кипарис, бук (в южных районах). Предпочтение надо отдать кипарису, липе и ольхе.

Кипарисовые доски не коробятся от воздействия атмосферных изменений, и в них не заводится жучок-точильщик (благодаря специфическому запаху кипариса). Липовые и ольховые доски удобны своей легкостью, так как иконопись требует горизонтального положения доски (в отличие от станковой живо

– писи) и позволяет, для удобства иконописца, поворачивать икону в разных направлениях.

Доски березовые, особенно осиновые, еловые, сосновые и других малоценных пород, непрактичны (хотя и постоянно употребляются): они или очень смолисты (смола может выступать из доски и после просушки, даже иногда через лицевую сторону), или очень рыхлы (береза, осина) и восприимчивы к переменам температуры и влажности воздуха, отчего сильно коробятся и трескаются.

Совсем непригоден дуб из-за своей особой структуры, способной трескаться под левкасом.

Доска, предназначенная для иконы, должна быть из хорошо высушенного дерева. В древности просушка велась на открытом воздухе и весьма длительное время. В настоящее время сушка древесины ускоряется искусственным образом в особых сушильнях, но прежних результатов этот способ не дает.

В цельной или склеенной из нескольких частей доске, с целью предохранения ее от покоробления, в тыльной стороне, поперек древесного волокна, делаются расширяющиеся в глубь доски прорезы, в которые вставляются шпонки – узкие дощечки, сделанные по форме паза и приготовленные из более крепкого дерева, чем сама доска (например, из дуба).

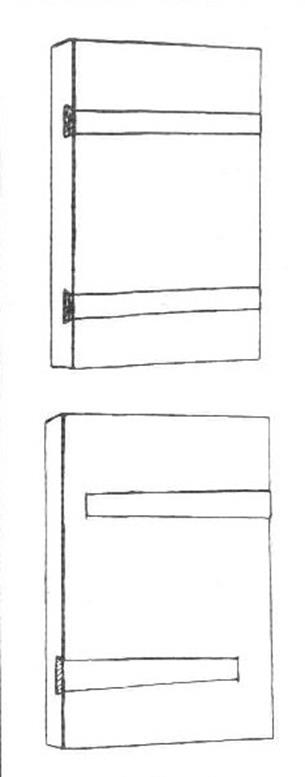

Наиболее распространенные шпонки известны под названиями «сквозных», «встречных», «рельефных», «плоских». Форма паза, в который они вставляются, носит название «ласточкин хвост». Но свое назначение – противодействовать покороблению доски – шпонки выполняют не всегда. Доска ссыхается, коробится, шпонки часто выпадают из пазов. Поэтому в конце ХVII века их стали врезать в торцы досок, откуда выпасть им почти невозможно.

Шпонки ни в коем случае не приклеиваются к доске, а для прочности или приклеиваются самым кончиком, или прибиваются одним гвоздиком, чтобы при колебаниях влажности атмосферы, способствующей расширению и сужению доски, она не могла лопнуть. Иногда в щит, состоящий из нескольких досок, склеенных между собой, врезаются дополнительные шипы – планки различной формы, называемые «ласточками», «карасиками», «сковородниками». Они врезаются в смежные доски. К такому креплению приходится прибегать особенно в тех случаях, когда икону пишут на старой, сильно выгнутой доске. На лицевой стороне доски вытесывается плоское углубление, вокруг которого оставляется нетронутой рама, или поле. Углубленная часть доски называется «ковчегом» или «корытом»; уступ, образуемый ковчегом, носит название «лузги». Встречаются иконные доски, вынутые с лицевой стороны два раза, то есть имеющие двойной ковчег. Глубина ковчега для икон небольших размеров должна быть около 2–2,5 мм и не более 3–4 мм для крупных досок.

Шпонка «сквозная» (вверху), шпонка «встречная» (внизу)

Картину, для цельности впечатления, вставляют в раму, отделяя ее таким образом от окружающего и направляя внимание зрителя в мир, открывающийся на холсте за рамой, как бы за окном. В иконе роль рамы исполняют поля. Изолируя изображенное на иконе от земного окружения, они способствуют сосредоточенности молящегося. Размер доски, соотношение ее длины и ширины и величина полей имеют большое значение, так как, если пропорции не соблюдены, потеряется впечатление и от самой хорошей работы.

Ранее дощаник с иконником работали в контакте. Дощаник в столярном деле был таким же мастером, каким художник в красочном. Если ему говорили: «Поля в красу, пошире или поуже», – это значило, что целиком полагаются на его вкус, а вкус у хорошего столяра был таким же утонченным, как и у художника.

В различные времена способы обработки доски, крепления шпонок, профиль шпонок, пропорции досок, ширина полей изменялись. Все эти особенности иконной доски имеют большое значение при установлении даты произведения. В древности доски изготовлялись с помощью топора и тесла, поэтому до нашего времени сохранилось такое название для доски, как «тес». Часто даже поперечную обработку досок, как и бревен, производили топором. Колотые доски имели то преимущество, что они очень редко трескались и почти никогда не коробились, особенно, когда они были расколоты по радиусу, вдоль по волокнам. Затем колотые доски начали заменять пилеными.

Пила в России была известна уже в Х веке, но, по-видимому, до Х века в обработке древесины применялась только для поперечной распиловки. Продольная же распиловка, имеющая целью получение из бревна нескольких досок, стала, вероятно, применяться значительно позднее. От употребления

Продольной пилы из письменных источников известно только с ХVII века 44

Шпонка «рельефная» (вверху), шпонка «торцовая» (внизу)

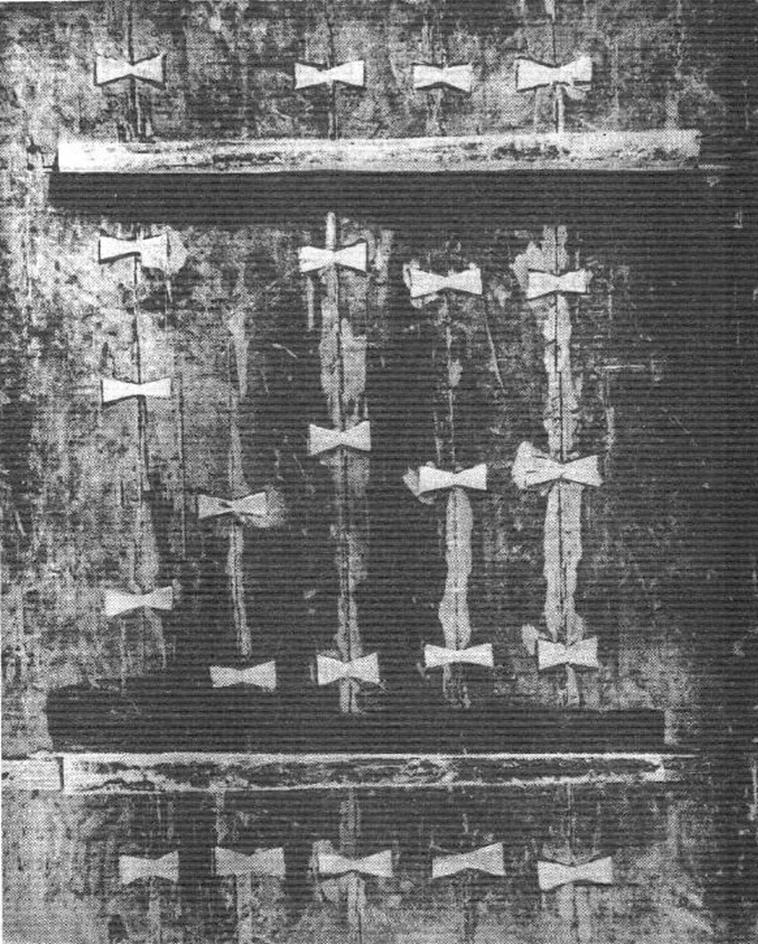

Лучшим доказательством способа обработки доски являются следы от инструмента, оставшиеся на ее поверхности. Так, например, от обработки топором остаются характерные зарубки. Но, как правило, доски древних икон (ХI–ХVI вв.) имеют следы обработки скобелем. Обратная сторона досок многих икон подвергалась в последующие века неоднократным обработкам. Поэтому первоначальный способ изготовления доски правильнее и безошибочнее определять по следам, сохранившимся под слоем живописи. Конечно, их можно видеть только в том случае, если часть левкаса, покрывающего доску, утрачена. Первичная теска досок проводилась вдоль волокон древесины, чтобы выровнять поверхность каждой доски в отдельности. После соединения до-сок в один щит по лицевой сторон шла вторичная обработка теслом поперек волокон древесины, в целях выравнивания мест соединения. Поскольку для обратной стороны неровности в местах соединения досок не имеют существенного значения, поперечной тески там не делалось 45 . Форма шпонок и способы их крепления также имеют свою историю. В ХII–ХIII веках шпонки не врезали в доски икон, как в последующие века, а прикрепляли их с помощью деревянных штырей или железных кованых гвоздей. Местом крепления шпонок были торцы досок и их тыльные стороны.В ХIV веке к доскам, состоящим из одного куска дерева, шпонки не прикрепляли. Когда щит делали из нескольких досок, использовали накладные шпонки, прикрепляя их железными коваными гвоздями.

С конца ХIV века встречаются доски с врезными шпонками В ХV–ХVI веках шпонки только врезали в тыльную сторону доски, и они высоко выступали над поверхностью доски; в иконы малого размера врезали только одну шпонку.

В ХVII веке шпонки также врезали в доску, но их делали низкими и широкими, частью изготовляли из дуба, со сложным профилем. В самом конце ХУП века стали врезать шпонки в торцы досок.

Формат досок, ширина полей, глубина ковчега также имеют характерные для своего времени особенности. Древние иконы, как правило, имеют ковчег. Иконы ХIV–ХV веков отличаются удлиненной формой и узкими полями.

Доски в полтора метра имеют поля шириной 4 – 4,5 см, на досках небольшого размера они суживаются до 1,5–2 см.

Доска с врезными шпонками и дополнительными шипами – «ласточками»

Доска с ковчегом (вверху), доска с двойным ковчегом (внизу)

С конца ХVI века в иконах, главным образом, московских мастеров доска видоизменилась. Пропорции сторон как будто обычные, мерные, но стороны ковчега приблизились к квадрату, поля стали шире (иногда они доходят до 5–6 см на иконах малого формата), а глубина ковчега и на ощупь едва приметна. Появился и распространился двойной ковчег.

Со второй половины ХVII столетия доски, как правило, изготавливались без ковчега, с ровной поверхностью, но поля, обрамляющие изображение, выделялись цветом. От ХVII века дошли иконы, имеющие в верхней части фигурный обрез, наподобие треугольника, у которого боковые стороны поднимаются кверху закругленными уступами. Такие иконы принадлежат верхнему ярусу иконостаса. Своей формой они придают иконостасу декоративную законченность (к примеру, иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры).

В ХVIII веке икона потеряла и цветовые поля. Иконы в иконостасах (также и изображения на стенах) стали обрамляться рамой в стиле барокко и рококо. Стиль барокко представляет собой сочетание растительных мотивов – листьев, ев, цветов, плодов – с геометрическими фигурами – эллипсом, спиралью, а также и с их частями, излюблены ломаные линии. Стиль рококо требует иногда искусственной прогнутости или выпуклости доски. Этот стиль образуется из разнообразных сочетаний только одного мотива, который приближается к раковине, взятой в профиль, и общим видом напоминает человеческое ухо. Этот стиль не имеет четко выраженной рамы, образуя совершенно несимметричные клейма самых разнообразных форм.

Тыльная сторона иконы. Конец XIII – начало XIVвв.: а) следы обработки доски топором; б) следы от накладных шпонок и гнезда от деревянных гвоздей; в) ласточки

В конце ХVIII и начале ХIХ веков эпоха империи выработала стиль «ампир» (стиль империи). Следы этого стиля остались и на иконной доске, придав ей форму некоторых геометрических фигур –эллипса, треугольника и т.п. Это наблюдается, главным образом, в иконах Царских врат, иногда – иконостаса. В первой четверти XX века возник новый стиль «модерн». В основе его лежит пробудившийся интерес к образцам катакомбного искусства, а также и к русской старине.

Иконные доски получили фигурный обрез сверху. Этот обрез имел форму и подобие арок или русских теремных кровель, церковных глав и т.п. Но то, что было жизненно в период катакомбной и византийской эпох, что было выражением души русского человека ХIV–ХVI веков, в ХХ веке получило примитивный, поверхностный характер. Новое творчество по формам старого стало отзываться подделкой, портящей подлинное творчество. Дух народного творчества не был понят. При крайнем обеднении религиозного сознания этой эпохи новый стиль оказался бездушным подражанием и случайным исканием в искусстве. Таким образом, подновленная, «модернизированная », древность сначала явилась привлекательной новинкой, как всякая мода, завоевала себе большие симпатии, но быстро изжила себя.

Филатов В.В. Русская станковая темперная живопись. Техника реставрация. М.. 1961. С, 7‚

Источник