Партизанский котелок — электричество от костра. Описание для сборки своими руками и заводские модели

«ТГК-3», который выпускала советская промышленность в послевоенные годы для питания радиоприемников в сельской местности (где еще не было электросетей).

Принцип работы заключался в получении электричества от тепла керосиновой лампы – при разности температур в зоне огня и вокруг в термопарах (эффект Зеебека).

Оказывается, у этого генератора был предшественник, котелок, который использовали в партизанских отрядах в годы второй мировой войны для подзарядки аккумуляторов радиостанций. Название – термоэлектрический генератор ТГ-1. Было выпущено более 2000 шт. Выпускали в блокадном Ленинграде.

Военных фотографий этого котелка не нашел. Это фотография и характеристики реконструкции того прибора. Марка: ГТУ-12-12.

Этот котелок хоть и предназначен как и ТГ-1 для получения электричества на костре, но имеет иные элементы. Он уже работает на элементах Пельтье, которые более распространены и доступны. И КПД имеют более высокий, в отличии от термопар.

Мощность ГТУ-12-12 – 12 Вт. На сайте по ссылке под фотографией увидел термоэлектрические установки мощностью до 150 Вт.

Кстати, ОАО «Газпром автоматизация» выпускает нечто подобное, установку ГТГ-150Н:

Работает установка от газа. Предназначена для тех районов, где ведутся работы по добыче природного газа, но нет автономного энергоснабжения. Но это я отвлекся, вернемся к теме нашего котелка.

Сейчас это простое устройство, термоэлектрический генератор-котелок можно сделать самому. Для этого приобретаем элементы Пельтье:

Можно приобрести в магазине радиотоваров или на aliexpress — там выбор больше и цены ниже. Эти 3-4 элемента будут установлены в толстой пластине (большей толщины чем толщина элементов Пельтье), прикрепленной ко дну походного котелка. Внутри пластины нужны будут углубления под размер элементов. Пластину нужно будет отлить из алюминия или заказать фрезеровку в токарной мастерской.

Провода на элементах Пельтье нужно заменить на термостойкие. Элементы должны лежать ровно по уровню верхней грани пластины – для максимального контакта с дном котелка. Выводим провода сбоку котелка, повыше от огня. Пластину с элементами нужно приварить в нескольких местах к котелку (аргоновой сваркой, если все алюминиевое или из нержавейки).

Чтобы напряжение от элементов не скакало (при нагреве и охлаждении) – нужен стабилизатор напряжения. На aliexpressих тоже большой выбор.

Согласитесь, вроде простое устройство, но требующее некоторых решений. Оказывается, такой котелок уже выпускают на западе, причем несколько производителей.

Котелок-зарядка PowerPot

Стоимость его около 150$. Материал – анодированный алюминий. Диаметр — 114 мм, высота — 139 мм. Масса котелка – 343 гр. Напряжение – 5В, ток — 1А. У всех проводов – термостойкие оболочки. Есть светодиодный фонарик в комплекте. Обязательное условие работы – вода в котелке. Иначе элементы Пельтье перегреются и выйдут из строя.

Это продукция какого-то стартапа. Даже китайские производители не додумались в 2012г. выпускать нечто подобное.

Второе устройство и тоже от стартапа (nCamp) – печь с зарядкой BioLite CampStove 2:

Не котелок, а самостоятельный прибор с закладкой органического топлива, хвороста, сухих щепок, прутьев. Но вода тоже необходима. Вес около 1 кг. Мощность – 2 Вт. В пиковом режиме – до 4Вт. 1 лводы вскипает за 5 минут. Корпус из анодированного алюминия. Мощности хватает и для зарядки телефонов и для светодиодного светильника (идет в комплекте – на гибком проводе)

BioLite CampStove 2 – это второе поколение этого устройства, которое вырабатывает на 50% большей мощности электроэнергии. Есть АКБ емкостью 2600 mAh, LED панель для индикации уровня заряда. Размещен вентилятор, поддув для пламени и регулирования его интенсивности (как в кузнечном горне).

К устройству можно приобрести аксессуары, либо печь сразу в комплекте со всеми аксессуарами:

Насадка-чайник и насадка-гриль. Стоимость – третий слайд.

У этого производителя появилась уже целая линейка продукции. Походная печь и мангал с функцией термогенератора и накопления электричества в АКБ. О них будет в следующей статье. Подписывайтесь и следите за статьями.

Источник

Котелок Йоффе: как советские партизаны заряжали рации от костра

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Во время войны связь – это зачастую та вещь, которая отделяет тебя от смерти, а операцию от провала. Собственные радиостанции были не только в воинских подразделениях, но и в партизанских формированиях. Связь с последними была особенно важна. И на фронте, и за его линей рации берегли как зеницы ока, а радист всегда был одним из самых ценных специалистов в воинском формировании.

В 1940-е годы использовались радиостанции с очень низкой по современным меркам энергоэффективностью. Кушали такие много, питались от огромных и тяжелых (и абсолютно не емких) батарей. Для работы рации требовался источник питания с высоким напряжением до 10 Вольт. В общем тогдашние рации были теми еще штуковинами! Главная же проблема была в том, что садились тогдашние рации очень быстро. А самое главное, зарядить подобную установку в полевых условиях было крайне сложно. Первоначально для этого предлагалось использовать динамо-машины: товарищ крутит, ты работаешь со связью. Крайне непрактично, шумно и тяжело.

На помощь советским войскам и партизанам пришли отечественные физики. В Ленинградском физико-техническом институте с начала войны велись работы по созданию термогенератора способного заменить динамо-машины для зарядки рации. Руководил научным коллективом академик Абрам Йоффе , в честь которого потом и назовут знаменитый «партизанский котелок». Разработан же компактный термогенератор был физиком Юрием Маслаковцем . В основу устройства легло использование эффекта Зеебека.

Принцип работы котелка заключался в использовании нескольких последовательно соединенных разнородных проводников, которые образовывали замкнутую электрическую цепь. При этом контакты проводников располагались так, чтобы находиться в разных температурных зонах: одна часть генератора нагревалась, а вторая в этот момент остывала. В результате одновременного нагрева-охлаждения цепи и вырабатывалось электричество. Для производства проводников пришлось использовать константан (сплав меди, никеля и марганца), а также сурьму с цинком. Официально устройство назвали ТГ-1 (Термогенератор-1).

На выходе ТГ-1 давал мощность в 0.5 ампер при напряжении в 12 Вольт. Этого вполне хватало для зарядки радиостанции от костра. Выпускались улучшенные модели таких генераторов ТГ-2 и ТГ-3 для нужд армии и народного хозяйства в СССР вплоть до начала 1990-х годов.

Если хочется узнать еще больше интересного, то стоит почитать о том, почему советские танкисты массово противились появлению на пушках дульного тормоза.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Котелок Йоффе: как партизаны добывали электричество от костра

Сегодня интернет буквально завален всевозможными советами и предложениями суперсовременных устройств для зарядки мобильной техники в дикой местности. Люди даже из лимона электричество от скуки получать научились. А вот наши не столь далекие предки, сражавшиеся на фронтах (и за их линией) Второй мировой войны, тоже заряжали электронные устройства, находясь в лесу.

Правда были это отнюдь не смартфоны или ноутбуки, а рации для связи со штабом. Так где же партизаны брали электричество среди деревьев и кустов?

Котелок для зарядки станции. |Фото: retrocams.ru.

Во время войны связь – это зачастую та вещь, которая отделяет тебя от смерти, а операцию от провала. Собственные радиостанции были не только в воинских подразделениях, но и в партизанских формированиях. Связь с последними была особенно важна. И на фронте, и за его линей рации берегли как зеницы ока, а радист всегда был одним из самых ценных специалистов в воинском формировании.

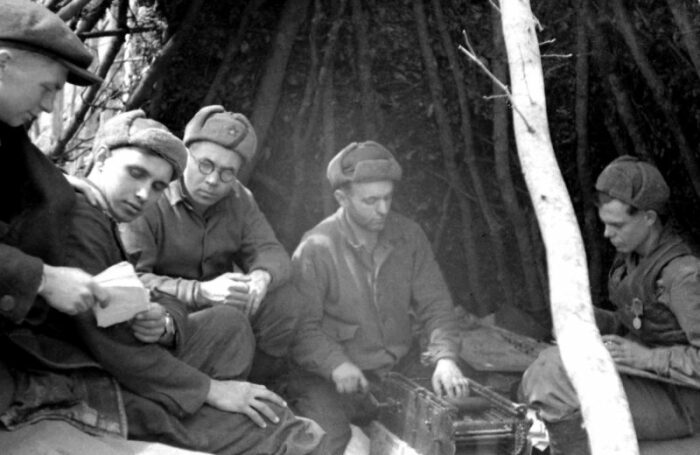

От рации многое зависело. |Фото: csdfmuseum.ru.

В 1940-е годы использовались радиостанции с очень низкой по современным меркам энергоэффективностью. Кушали такие много, питались от огромных и тяжелых (и абсолютно не емких) батарей.

Для работы рации требовался источник питания с высоким напряжением до 10 Вольт. В общем тогдашние рации были теми еще штуковинами! Главная же проблема была в том, что садились тогдашние рации очень быстро. А самое главное, зарядить подобную установку в полевых условиях было крайне сложно.

Первоначально для этого предлагалось использовать динамо-машины: товарищ крутит, ты работаешь со связью. Крайне непрактично, шумно и тяжело.

Руководитель научного коллектива Абрам Йоффе. |Фото: omsk-kprf.ru.

На помощь советским войскам и партизанам пришли отечественные физики. В Ленинградском физико-техническом институте с начала войны велись работы по созданию термогенератора способного заменить динамо-машины для зарядки рации.

Руководил научным коллективом академик Абрам Йоффе, в честь которого потом и назовут знаменитый «партизанский котелок». Разработан же компактный термогенератор был физиком Юрием Маслаковцем. В основу устройства легло использование эффекта Зеебека.

Без связи было не как. |Фото: tass.ru.

Принцип работы котелка заключался в использовании нескольких последовательно соединенных разнородных проводников, которые образовывали замкнутую электрическую цепь. При этом контакты проводников располагались так, чтобы находиться в разных температурных зонах: одна часть генератора нагревалась, а вторая в этот момент остывала.

В результате одновременного нагрева-охлаждения цепи и вырабатывалось электричество. Для производства проводников пришлось использовать константан (сплав меди, никеля и марганца), а также сурьму с цинком. Официально устройство назвали ТГ-1 (Термогенератор-1).

Выпускали термогенераторы до 1990-х годов. ¦Фото: narod.ru.

На выходе ТГ-1 давал мощность в 0.5 ампер при напряжении в 12 Вольт. Этого вполне хватало для зарядки радиостанции от костра. Выпускались улучшенные модели таких генераторов ТГ-2 и ТГ-3 для нужд армии и народного хозяйства в СССР вплоть до начала 1990-х годов.

Материалы по теме

А вот ещё:

Как живут в самом узком городе мира

Живописный китайский городок Яньцзинь, расположенный вдоль ущелья Тибетского нагорья, прославился тем, что он встроен в подножье лесистых скал. В нем нет ни мудреных транспортных развязок, ни широких проспектов, ни главных улиц лишь потому, что он является самым узким городом мира.

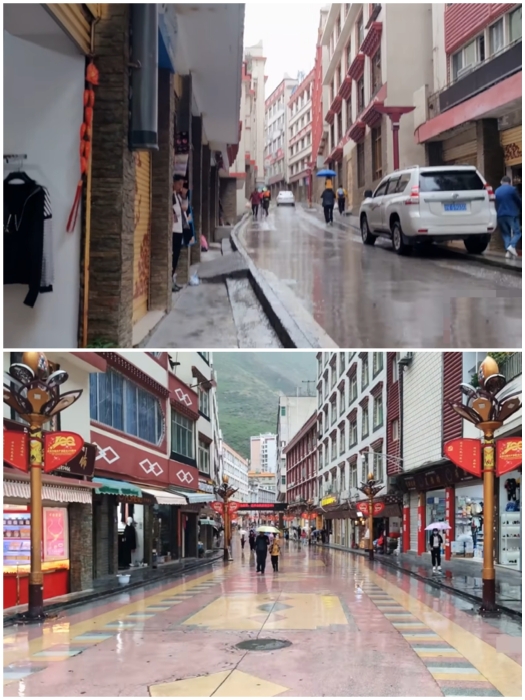

Яньцзинь – самый узкий город мира, спрятавшийся в глубине Тибета (Китай). | Фото: trendymen.ru.

В глубине Тибета, в тесном горном ущелье притаился необычный город под названием Яньцзинь (городской округ Чжаотун, Китай). Примечательным фактом его существования стала не живописная природа и чистейший воздух, а то что он является самым узким городом мира, в котором нет ни шумных проспектов, ни замысловатых транспортных развязок поскольку высотные дома практически встроены в крутые склоны отвесных скал, ограничивающих разрастание населенного пункта ширину.

Город Яньцзинь расположен на живописных склонах ущелья (Китай). | Фото: vashurok.ru.

Хотя забытым богом и людьми его совсем нельзя назвать, поскольку он имеет стратегически важную национальную железнодорожную трассу, соединяющую Китай и Вьетнам, а также от 400 до 500 тыс. жителей. Учитывая практически вертикальное расположение города, не удивительно, что для железной дороги и единственной автострады были проложены туннели, глубоко в скале и сделаны мосты, поскольку привычной равнины на этой территории не имеется.

Городская застройка повторяет берега горной реки Наньсихэ (Яньцзинь, Китай). | Фото: nevsedoma.com.ua.

В некоторых местах ширина города не превышает 30 метров (Яньцзинь, Китай).

Справка: Яньцзинь – это не единственный город с подобным названием в Китае. Несмотря на то, что название произносится одинаково – написание и значение разнятся. Населенный пункт, о котором сейчас пойдет речь, находится в одноименном уезде, относящемся к городскому округу Чжаотун провинции Юньнань и переводится как «Соленый брод», поскольку на берегу реки Наньсихэ обнаружены солончаки. Этот Яньцзинь имеет площадь 240 кв. км, в самом узком месте его ширина достигает всего лишь 30 м, а в самом широком — не превышает 300 метров.

Многоэтажные дома на первой линии устанавливаются только на сваи (Яньцзинь, Китай). | Фото: noodlemagazine.com.

Специфика рельефа диктует и свои градостроительные нормы, и планировку, ведь первые этажи многоэтажных домов практически свисают над водами горной реки, которая абсолютно непредсказуема. Кто живет вдоль горных рек знают, что с виду скромная речушка, которую в засуху можно запросто перейти вброд практически, не намочив ноги, за считанные минуты превращается в ревущий поток воды, сносящий все на своем пути.

Учитывая это обстоятельство, не удивительно, что все постройки, возводящиеся на первой береговой линии, устанавливаются на высокие сваи. А вот последний ряд домов тщательным образом укрепляют, чтобы избежать обрушений во время оползней или камнепадов. В относительной безопасности находятся лишь те строения, которые оказались в центре города, хотя в самых узких местах ущелья имеется только один ряд домов, повторяющих очертания берега.

В самом узком городе мира строятся лишь многоэтажные дома (Яньцзинь, Китай). | Фото: noodlemagazine.com.

В городе узкие улочки и в большинстве случаев – пешеходные (Яньцзинь, Китай).

По понятным причинам Яньцзинь не может разрастаться в ширину, поэтому с каждым годом его протяженность становится все больше, а многоэтажные дома – все выше. И это невзирая на то, что пересечь реку можно только в двух местах, а из города ведет единственная автомагистраль. Но это, судя по всему, не пугает местных жителей, они не торопятся покидать хоть и странное жилье, но свое, ведь стоит оно очень дорого, как и каждый клочок суши.

В засуху горная река больше похожа на ручеек, но только до первого дождя (Яньцзинь, Китай).

Малейший дождь превращает скромную речушку в бурлящий поток, несущийся с огромной скоростью (Яньцзинь, Китай). | Фото: © Guizhou Li Jun.

С работой в городке тоже не густо, часть населения работает в сфере обслуживая и туристической индустрии, еще часть – в образовании, остальные же обслуживают железную дорогу и единственную автотрассу с мостами.

Особенно туго горожанам приходится во время наводнений. Тогда потоки воды, устремляющиеся с вершин гор к реке, сносят скудные посевы, поскольку некоторые жители умудряются зарабатывать на выращивании риса или овощей. А сама река поднимается настолько высоко, что может затопить не только нижний этаж, при этом сваи не только не спасают, но и могут обрушиться.

Наводнение в 2020 году унесло не только урожай, но и человеческие жизни (Яньцзинь, Китай). | Фото: enciclopediya-geografa.ru.

Сильнейшее наводнение, произошедшее в 1992 г., унесло не только урожай и дома, но и погибли люди. Впрочем, как и 2020 году, когда об уникальном городе, построенном чуть ли не на реке, узнал весь мир. Новостные ленты мировых СМИ были переполнены снимками и видео, снятыми с помощью дронов, где отчетливо видно, что многие дома, невзирая на высокие сваи, оказались залиты водой, которая поднималась даже на ближайшие улочки.

Несмотря на то, что постоянно подмываются дома, расположенные на берегу реки, горожане не спешат покидать свой город, тем более, что после наводнений начинают строиться новые районы с более безопасными домами и благоустроенными квартирами.

Источник