Как сделать разветвитель usb своими руками

USB 1.1 хаб. Light — версия

Автор: Aheir

Опубликовано 13.08.2007

В последнее время ощущается повышенный интерес радиолюбительской общественности к шине USB. Интерес этот проявляется во все возрастающем количестве разработок, использующих этот интерфейс для связи с ПК, причем интерфейс может быть реализован как с помощью специализированных микросхем (типа FT232BM или TUSB3410), так и полностью программными способами. Однако у нас речь пойдет о том, что при таком изобилии USB устройств пользователи не слишком современных ПК сталкиваются с нехваткой портов для подключения этих устройств. Одним из способов решение этой проблемы является использование USB хабов, причем, как оказалось, их вполне возможно изготовить самостоятельно.

Для создания нашего собственного хаба мы будем использовать специализированные чипы TUSB2046 и TUSB2077 от Texas Instr., являющиеся, соответственно, 4- и 7-ми портовыми хабами с поддержкой USB версии 1.1. Конечно, сейчас версия стандарта 1.1 постепенно уходит в прошлое, однако часто в радиолюбительской практике ее более чем достаточно, да и обратная совместимость устройств не слишком сильно снижает функциональность.

Итак, познакомимся с этими микросхемами поподробнее. Выпускаются они в 32- и 48-ми выводном LQFP корпусе соответственно, шаг выводов 0.8 и 0.5 мм. Микросхемы имеют интерфейс для подключения внешней EEPROM памяти, в которой могут храниться уникальные идентификационные коды производителя и типа устройства, однако, поскольку мы такими кодами не располагаем, да и вообще собираем лайт-версию устройства, использовать эту возможность мы не будем. Оба чипа требуют для своего питания напряжения 3.3В и могут работать в режимах питания либо от шины USB, либо от внешнего источника питания. В качестве генератора тактовой частоты мы будем использовать подключенный к микросхеме кварц на 6MHz.

Рассмотрим более подробно назначение некоторых выводов микросхем.

Выводы DP0 и DM0 служат для подключения микросхемы к хосту, т.е. к ПК. DP0 – это Data+, DM0 – Data-. DP и DM выводы с другими индексами служат для подключения дочерних устройств, это так называемые downstream порты. Выводы PWRON служат для индикации активности данного порта и могут использоваться для подключения светодиодов, активный уровень низкий. OVRCUR – входы датчиков перегрузки по току для каждого порта: если в процессе работы на таком входе появляется низкий уровень, соответствующий порт отключается. Эти входы, как и выходы PWRON служат, в основном, для работы со специализированными микросхемами-мониторами питания шины USB и мы их использовать не будем. Низкий уровень на входе EXTMEM активирует интерфейс внешней EEPROM памяти, поэтому нам надо будет подать туда высокий уровень. При отключенной памяти вход EEDATA/GANGED заведует типом мониторинга перегрузки портов: индивидуальный или групповой. Подаем туда 0 для TUSB2077 (групповой мониторинг: при детектировании 0 на любом из входов OVRCUR все порты отключаются), соединяем все входы OVRCUR между собой и подцепляем к Vcс – перегрузки у нас никогда не будет (для TUSB2046 сигнал GANGED имеет обратную полярность, однако поскольку отключения портов не происходит, что туда подавать, 0 или 1, не так важно, главное объединить и OVRCUR и подать на них 1. Для TUSB2046 выводы TSTMODE и TSTPLL/48MCLK определяют частоту тактирования и должны быть заземлены для работы от 6MHz кварца, для TUSB2077 ту же операцию надо проделать с выводом MODE. Вывод BUSPOWER определяет источник питания для хаба и дочерних устройств: шина USB или внешний БП. Например, в режиме питания от шины TUSB2077 отключает 3 последних порта (потому как считается, что больше 4 устройств один канал шины USB по питанию выдержать не может). А оно нам надо? Заземляем этот вывод и говорим хабу, что у него есть внешний источник питания. Вот, в принципе, все то основное, что нам надо знать. У хабов есть еще некоторые выводы, предназначенные для подключения светодиодов или других устройств диагностики и отображения текущего состояния микросхемы, которые могут быть весьма полезны в ряде случаев. Все они описаны в документации на эти чипы.

Таким образом, получаем следующую конфигурацию: 4- или 7-ми портовый хаб, без EEPROM (определяется системой как Generic USB Hub), с питанием от внешнего источника, без защиты от перегрузки портов. Поскольку защиты нет, все же задумывайтесь над тем, что и в каком количестве вы подключаете к хабу и используйте соответствующий блок питания.

В принципе, с некоторыми оговорками, наше включение соответствует следующим типовым схемам:

У нас, соответственно, не используются мониторы питания TPS2044 и микросхемы защиты от перенапряжения SN75240.

В качестве системы сброса можно использовать RC-цепь, подходящий супервизор или просто подтянуть этот вход к плюсу питания – все работает.

Для получени необходимых для питания хаба 3.3В я использовал LDO-стабилизатор REG102NA-3.3/250 в корпусе SO-8 от того же Texas»a, но здесь также подойдет параметрический стабилизатор, LM317 (только не забываем, что это регулируемый стабилизатор, и для получения искомых 3,3В потребуется два резистора и вдумчивое чтение даташита!) или просто два последовательных кремниевых диода к +5В (хотя последний вариант все же не желателен).

Несколько удивили резисторы 15к на линиях данных USB, однако без них при подключении хаба к ПК Windows находит на каждом из портов «Неизвестное устройство» и переубедить его не удается. Во всех линиях данных также стоят последовательные резисторы, но здесь как раз все понятно – согласование и защита – они нужны обязательно и номинал их 22-24 ома.

На печатной плате сделана разводка сразу под оба чипа, однако установлены индивидуальные разъемы USB и питания для каждого из них. Это позволит при необходимости разделить плату на две части и использовать только нужную. Если оба чипа установлены на единой плате, то для их питания достаточно одного 3.3В стабилизатора (хотя посадочное место для него есть возле каждого чипа) и питание на второй чип подается посредством перемычки, земля и питание 5В на плате общие.

В принципе, можно 5В с USB разъемов через диоды Шоттки подать на общую шину питания, тогда для работы хаба не потребуется дополнительного внешнего источника питания, но здесь следует очень осторожно подходить к вопросу подключения устройств: все же 7 устройств один USB порт компьютера может по питанию и не вытянуть.

Печатная плата разведена в SL5 и сделана двухсторонней, так что внимательно смотрите, что там куда зеркалить, если дело дойдет до утюга. Дорожки под TUSB2077 0.2мм, шаг выводов 0.5мм. Я паял обычной паяльной станцией. При некоторой сноровке и достаточном количестве флюса пайка весьма качественная, нет ни залипаний, ни непропаев.

В качестве эксперимента, можно соединить вход одного хаба с одним из downstream портов другого – получим 10-ти портовый хаб.

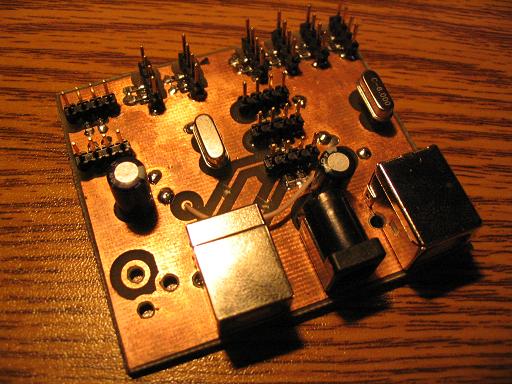

Готовое устройство выглядит так:

Я планирую встраивать такие хабы в устройства или комплексы, содержащие несколько компонентов, подключаемых по USB (например, в проектируемом ресивере управляющий МК должен быть соединен с ПК и имеется USB аудио интерфейс PCM2702 – ставим хаб и подключаем все это к ПК одним проводом; проектируется домашний измерительный комплекс, компоненты которого (5 или 6 устройств) также будут соединяться с ПК – хаб будет очень кстати)

Источник

FE1.1, FE2.1 или что нам стоит USB HUB построить

Лирическое отступление

Однажды возникла у меня на работе задача встроить USB HUB в уже имеющееся устройство. Первая мысль была — заказать некоторое кол-во готовых хабов у наших китайских друзей, и лишив их корпуса, впихнуть в корпус собственно конечного устройства. Но этот вариант был отметён по причине абсолютного отсутствия места, да и как то всё таки кривое решение. Тогда было решено встроить USB HUB в уже имеющеюся печатную плату. Благо места на плате для этих действий было достаточно.

Порыскав на предмет того, на основе какой микрухи можно построить USB 2.0 High Speed USB HUB, наткнулся на очень вкусные по цене микрухи FE1.1 и FE2.1, отлчие у которых только в количестве портов хаба — 4 и 7 соответственно.

Отмазки

В приведённых примерах не будет реализована защита от перегрузки по току USB порта, хотя микруха это тоже умеет. Мне это было не надо. Если вам будет интересно, то в даташите схемы даны. Всё будет рассмотрено на примере микросхемы FE1.1 (не путать с FE1.1S, хотя там тоже всё просто. FE1.1S является самой урезанной по всем параметрам в этой линейке), FE2.1 отличается только кол-вом портов.

Ну к сути.

Суть

Микросхема FE1.1 представляет из себя однокристальный USB HUB, которому для работы надо минимум деталей. А именно кварц на 12МГц, пару конденсаторов и несколько резисторов.

Возможности

- USB 2.0 High Speed, а именно до 480Мбит в обе стороны.

- Возможность контроля потребления USB девайсов. В зависимости от микрухи, контролирует либо каждый девайс отдельно, либо группами.

- Встроенные стабилизаторы 1,8в и 3,3в. И ещё много чего, в даташите сами сможете почитать.

Одна из приятностей данной микросхемы — цена. У наших китайских друзей на АлиЭкспрессе цена на неё начинается от 20р за шт.

Распиновка

FE1.1 выпускается в корпусах LQFP48 и QFN48, отличие в распиновке не наблюдаются.

Строим HUB

И так, заказав данные микросхемы я по быстрому набросал схему хаба, вот такую:

Как видно, микруха сама в себе, вот только между собой много ног надо соединить.

Очень важно обратить внимание на такие вещи:

- Подтяжка ножки XRSTJ. В даташите нет требования подтянуть эту ногу, но по факту без подтяжки хаб легко сбрасывается дуновением электромагнитных ветров.

- Подтяжка ножек OVCB (на некоторых микрухах этой серии называются OVCJ). Это ноги, ответственные за сигнализацию потребления девайсом слишком большого тока. Если их оставить в воздухе, то периодически HUB будет писать, что питание девайса плохое, и вам придётся хаб «передёргивать». Ноги эти можно подтянуть как по отдельности резюками 10к-100к, так и все одним резюком 10к-100к. Я лично делал и так и так, разницы в работе не заметил.

- Номинал резистора подтяжки ножки REXT. Он должен быть именно 2,7k, и никак иначе. С другими номиналами хаб работать отказывается.

Опыт использования

На самом деле, хаб выполненный по данной схеме работает без каких либо нареканий. На некоторых форумах я встречал описания проблем при применении хабов на данных микрухах, такие как периодический сброс хаба, и сигналы о перегрузке, но как описано выше, причину их мне вроде бы удалось найти. Девайс с хабом построенным по схеме приведённой выше работает уже больше года без нареканий.

Ещё отмазки

На самом деле как мне кажется, мало кому из электронщиков часто надо самостоятельно изготовить USB HUB. Но если задача возникла такая, вот решение дешёвое и сердитое:)

Даташит на FE1.1, FE2.1 и схематика для FE1.1 в прикрепленном архиве.

Источник

Как выбрать или изготовить USB-хаб

Сегодня для подключения периферийных устройств к компьютеру чаще всего используют интерфейс USB. Но рано или поздно пользователь обнаруживает, что все имеющиеся в его компьютере USB-порты заняты мышью, клавиатурой, WEB-камерой и другими устройствами, а вновь приобретённый принтер, TV-тюнер, USB-осциллограф или что-либо ещё подключить некуда. Как же соединить с компьютером 127 устройств, обещанных спецификацией USB?

Чтобы к одному USB-порту компьютера можно было подключить более одного устройства, применяют хабы (англ. hub — ступица колеса, в которую вставлены все его спицы), называемые также концентраторами. Хаб имеет «восходящий» (upstream) USB-порт, соединяемый с компьютером, и несколько «нисходящих» (downstream) USB-портов, к которым присоединяют периферийные устройства. Спецификация USB допускает последовательное соединение до пяти хабов.

В магазинах, торгующих компьютерной периферией, ассортимент USB-хабов довольно велик — на любой вкус, цвет и кошелёк. Казалось бы, выбирай любой, наиболее симпатичного дизайна с нужным числом портов и за минимальную цену. Ведь неискушённый пользователь часто представляет себе хаб чем-то вроде устройства для подключения двух телевизоров к одной антенне — внутри пара резисторов либо миниатюрный трансформатор.

Однако в данном случае всё гораздо сложнее. В этом я убедился, когда приобрёл два USB-хаба, один — для цифрового интерфейса к трансиверу, второй — для подключения внешнего жёсткого диска к стационарному ПК. Первый хаб на четыре порта с логотипом «DNS» был приобретён в обычном магазине, второй — неизвестного производителя на семь портов — был заказан в зарубежном интернет-магазине.

Эксперименты в лабораторных условиях показали, что оба хаба без проблем работают с мышью, клавиатурой, адаптером USB-COM и звуковой картой, оснащённой интерфейсом USB. Однако с внешним жёстким диском и FLASH-накопителем работает только хаб DNS. При подключении таких устройств через безымянный хаб компьютер выдаёт сообщение «USB-устройство не определено».

Дополнительные эксперименты с цифровым интерфейсом трансивера показали, что хаб DNS и здесь работает без проблем, а вот использование безымянного хаба приводит к «зависанию» компьютера при каждом включении передатчика. При непосредственном без хаба подключении адаптера USB-COM и внешней звуковой карты к компьютеру всё работало без проблем.

Такая ситуация меня заинтересовала. Я решил выяснить, чем же различаются эти два хаба. Почему один полностью выполняет свои функции, а второй, в принципе, работает, но не всегда и не со всеми устройствами?

Каково же было моё удивление, когда после вскрытия корпусов выяснилось, что оба хаба собраны на одной и той же элементной базе и по абсолютно одинаковым схемам! Только в семипортовом установлены две одинаковые микросхемы-контроллера USB-хаба последовательно: к одному из четырёх нисходящих портов первого контроллера подключён восходящий порт второго аналогичного контроллера. Отключение второго контроллера путём перерезания печатных проводников ситуацию не изменило. Чтобы понять причину, пришлось знакомиться с основами устройства и работы шины USB.

Первая спецификация USB 1.0 была опубликована в начале 1996 г., а осенью 1998 г. появилась спецификация 1.1, устранившая проблемы, обнаруженные в первой редакции. Спецификация USB 1.1 определяет два режима передачи информации: низкоскоростной (LS — low-speed), работающий со скоростью до 1,5 Мбит/с и полноскоростной (FS — Full-speed) с предельной скоростью 12 Мбит/с.

Весной 2000 г. была опубликована спецификация USB 2.0, предусматривающая 40-кратное повышение пропускной способности шины. В дополнение к двум ранее имевшимся скоростным режимам введён третий — высокоскоростной HS (High-speed), способный работать со скоростью до 480 Мбит/с.

В 2008 г. появился новый стандарт — USB 3.0 (Super Speed), coгласно которому скорость передачи доведена до 5 Гбит/с. Однако, чтобы достичь такой скорости, пришлось серьёзно изменить конструкцию разъёмов и кабелей, при этом полной совместимости с предыдущими версиями достичь не удалось. Этот интерфейс целесообразно использовать для связи с высокоскоростными жёсткими дисками, если требуется частая пересылка файлов большого объёма. Но за ним, несомненно, будущее.

С логотипом «USB 2.0» связан один тонкий момент. Хотя предельная пропускная способность этого интерфейса 480 Мбит/с, в спецификации заложена и возможность его работы в режимах LS и FS. Таким образом, пропускную способность 480 Мбит/с могут обеспечить только устройства, способные работать в режиме HS.

Разработчики USB рекомендуют использовать логотип «USB 2.0» только для HS-устройств, но на рынке свои законы и многие производители используют этот логотип и для FS-устройств, удовлетворяющих, по сути, лишь спецификации USB 1.1. Другими словами, надпись на упаковке «USB 2.0» ещё ни о чём не говорит. Устройства, полностью удовлетворяющие этой спецификации, должны иметь маркировку «USB 2.0 HI-SPEED» и явное указание на возможность работы со скоростью 480 Мбит/с.

Сигнал, передаваемый по линии связи со скоростью 480 Мбит/с, представляет собой прямоугольные импульсы, следующие с частотой до 480 МГц. Любому мало-мальски сведущему в радиотехнике человеку понятно, что для неискажённой передачи прямоугольных импульсов такой частоты необходимо при разработке печатной платы жёстко соблюдать требования к волновому сопротивлению линий передачи между микросхемами и разъёмами и его постоянству по всей длине линии.

Волновое сопротивление двухпроводной дифференциальной сигнальной линии на плате должно быть 90 Ом ± 10%. Линия должна быть симметричной, а расстояние между ней и другими печатными проводниками на плате — не менее пятикратного расстояния между проводниками линии. Под ними с обратной стороны платы на всём протяжении должен быть сплошной слой фольги — экран (общий провод). Участки линии, на которых эти требования не выполняются (например, подходы к выводам микросхем или к контактам разъёмов), должны быть минимальной длины.

Типичные ошибки при трассировке таких линий связи показаны на рис. 1, где 1 — разрыв экрана под линией; 2 — отвод от проводника линии; 3 — непа-раллельность проводников и изменение зазора между ними; 4 — посторонний проводник рядом с линией.

Ну и, конечно, нужно соблюдать обычные требования к монтажу высокочастотных цепей. Все проводники должны быть минимальной длины, а блокировочные конденсаторы располагаться как можно ближе к соответствующим выводам микросхем.

При взгляде на фотографии печатных плат покупных хабов видно, что в хабе DNS (рис. 2) эти требования более-менее соблюдены. Разработчики же безымянного хаба (рис. 3) применили в нём одностороннюю печатную плату, поэтому волновое сопротивление линий связи сильно отличается от стандартных 90 Ом и наблюдается высокая чувствительность к электромагнитным помехам.

В обоих хабах использованы одинаковые микросхемы-контроллеры USB-хаба FE1.1s. Сайт их производителя http:// www.jfd-ic.com/ доступен, к сожалению, только на китайском языке. Возможная схема включения этой микросхемы показана на рис. 4. Она отличается от типовой отсутствием светодиодных индикаторов активных портов и дополнительной микросхемы энергонезависимой памяти. Подробнее с характеристиками и особенностями микросхемы FE1.1s можно ознакомиться в [1] (на английском языке).

Чтобы проверить предположение, что плохая работа хаба вызвана игнорированием требований спецификации USB к топологии печатной платы, я разработал свой вариант платы. Чертёж печатных проводников на её условно верхней стороне изображён на рис. 5. Фольга на нижней стороне сохранена полностью, за исключением зенковки отверстий для выводов деталей, не соединяющихся с общим проводом. Расположение деталей на обеих сторонах платы — на рис. 6. В переходные отверстия (они показаны залитыми) вставлены отрезки лужёного провода, пропаянные с обеих сторон платы.

Геометрические размеры сигнальных линий для получения требуемого волнового сопротивления рассчитаны с помощью программы TX-LINE [2]. Она бесплатна и доступна для скачивания после регистрации на сайте. Программа не требует инсталляции, работа с ней интуитивно понятна.

Запустив программу и перейдя на вкладку связанных микрополосковых линий (coupled MS line), следует выбрать материал проводников линии — медь (copper), ввести диэлектрическую проницаемость (dielectric constant) стеклотекстолита, равную 5,5, и размеры линии. При толщине стеклотекстолита 1 мм, ширине печатных проводников 0,7 мм, расстоянии между ними 0,5 мм и толщине фольги 0,02 мм получаем на частоте 500 МГц волновое сопротивление около 93 Ом.

Все предназначенные для поверхностного монтажа пассивные элементы — типоразмера 1206 или 0805. Оксидные конденсаторы C1, C3, С5, кварцевый резонатор ZQ1 и разъём внешнего питания XS5 смонтированы со стороны сплошной фольги, остальные элементы — со стороны печатных проводников.

Если хаб будет использоваться только как пассивный (все подключённые к нему устройства будут получать питание от компьютера), то диод VD1 можно заменить перемычкой. При подключении к хабу устройств, потребляющих более 500 мА, питания от компьютера будет недостаточно. В этом случае перемычку следует удалить и, не устанавливая диод VD1, подключить к разъёму XS5 источник стабилизированного напряжения 5 В необходимой мощности.

Для эксплуатации хаба как в пассивном, так и в активном режиме без перепаек диод с барьером Шотки VD1 в нём должен быть установлен. Он исключит попадание напряжения внешнего блока питания в USB-порт компьютера.

В принципе, для уменьшения толщины платы все детали можно разместить со стороны печатных проводников, но без металлизации отверстий это усложняет монтаж. Если необходимо, можно изменить размеры платы и расположение разъёмов uSb, немного скорректировав рисунок печатных проводников.

Микросхему FE1.1 s я выпаял из своего семипортового хаба, но в Интернете её можно приобрести и отдельно. Это один из немногих контроллеров USB-хаба, выпускаемых в корпусе SSOP-28 с шагом выводов 0,64 мм. Плата под такой корпус вполне может быть изготовлена методом термопереноса рисунка на фольгу.

Испытывая изготовленный хаб, я обнаружил, что влияние электромагнитного излучения полностью исчезло, два из четырёх его портов великолепно работают с FLASH-накопителем и с жёстким диском с интерфейсом USB, но два других — только с мышью.

Пришлось выпаять из семипортового хаба второй контроллер и заменить им первый на самодельной плате. Теперь полноценно заработали три порта из четырёх. Причём перестал работать в режиме HS тот порт, который с первым контроллером функционировал без проблем.

В документации на микросхему FE1.1 s сказано, что все её экземпляры после изготовления проходят выходной контроль. Очевидно, бракованные экземпляры отправляются не в мусор, а к безымянным производителям. Либо контроллер имеет какие-то недокументированные варианты исполнения. Так или иначе, вариант с тремя полноценными портами USB 2.0 меня устроил.

Обращаю внимание, что практически все дешёвые хабы с разъёмом для подключения внешнего блока питания не имеют никакой развязки между цепями внешнего и внутреннего питания. Контакты питания всех разъёмов просто соединены между собой. В результате есть шанс вывести из строя USB-порт компьютера, подав на него напряжение внешнего блока питания, подключённого к хабу.

Если к приобретённому хабу предполагается подключение внешнего блока питания, нужно вскрыть корпус хаба и перерезать проводник, идущий от контакта 1 разъёма восходящего порта (того, который соединяют с компьютером). Для сохранения возможности использования хаба в пассивном режиме в это место можно впаять диод аналогично VD1 на схеме рис. 4. Он должен быть с барьером Шотки (для уменьшения падения напряжения) и с допустимым прямым током не менее 1 А.

Согласно спецификации USB 2.0, соединительный кабель должен быть обязательно экранированным. При покупке кабеля бывает, однако, сложно определить, есть в нём экран или нет. Единственное, что может свидетельствовать о наличии экрана — маркировка «USB 2.0 High Speed» на кабеле. Косвенным признаком служат помехоподавляющие ферритовые «защёлки» на его концах.

Однако ни маркировка, ни защёлки ничего не говорят о качестве экрана. В хорошем кабеле он должен быть из фольги, обёрнутой вокруг жгута проводов, поверх которой надет плетёный медный «чулок». Нередко производители удешевляют производство, используя вместо полноценного экрана несколько омеднённых стальных жил.

Качество экрана можно оценить, измерив сопротивление между металлическими корпусами разъёмов на обоих концах кабеля. Если оно близко к нулю, в кабеле полноценный медный экран. Если сопротивление 3. 4 Ом и более — экран есть, но он из стальных проволок. Такой кабель обычно тоньше, но его использование в условиях электромагнитных помех может приводить к сбоям компьютера. Например, когда рядом с кабелем лежит сотовый телефон или поблизости работает любительский трансивер.

Если сопротивление между корпусами разъёмов бесконечно, значит, кабель не экранирован и для работы в режиме High Speed непригоден. В любом случае корпус разъёма не должен соединяться ни с одним из его контактов. Никакие самостоятельные пайки, сращивание проводов, экранирование или замена разъёмов в кабеле недопустимы.

Самый надёжный критерий выбора — прозрачная внешняя оболочка кабеля, через которую отчётливо просматривается качественная экранирующая оплётка. А если при этом на обоих концах имеются ферритовые защёлки, то такой кабель смело можно отнести к категории PRO.

Подытоживая сказанное, сформулирую основные критерии выбора хаба USB 2.0 для высокоскоростного обмена информацией:

— приобретать хаб лучше в розничном магазине, заранее оговаривая возможность его возврата или обмена на другую модель;

— на упаковку и корпус хаба должны быть нанесены логотип «USB 2.0 High Speed» и явное указание на возможность работы со скоростью 480 Мбит/с;

— сразу после покупки (а по возможности до неё) следует проверить работу всех портов хаба с высокоскоростным устройством, например с FLASH-накопителем USB 2.0;

— если для подключения устройств к хабу или хаба к компьютеру планируется использование соединительных кабелей, предпочтение лучше отдать тем хабам, у которых все разъёмы смонтированы на плате, поскольку торчащие «хвостики» с разъёмами почти наверняка не имеют экранов. В результате один конец экрана кабеля окажется никуда не подключённым, что может привести к сбоям при работе в режиме High Speed;

— если предполагается использовать хаб с внешним блоком питания, будьте готовы к тому, что потребуется доработка хаба, описанная выше;

— никакой защиты от перегрузки в дешёвых хабах нет, чтобы там ни было написано на упаковке. Предполагается, что она имеется в USB-портах компьютера. Полноценный хаб с защитой от перегрузки — это уже совсем другая ценовая категория;

— приобретайте высококачественный экранированный кабель с надписью «High Speed» на нём, по возможности с прозрачной внешней оболочкой.

Если ни одна из продаваемых моделей хабов не устраивает, сделайте его сами, как описано выше.

1. FE1.1s USB 2.0 High Speed 4-Port Hub Controller. — URL: http://www.jfd-ic.com/ Documents/FEI. 1 s%2oData%20Sheet%20 (Rev.%201.0).pdf (13.08.14).

2. TX-LINE: Transmission Line Calculator. — URL: http://www.awrcorp.com/products/ optional-products/tx-line-transmission-line-calculator (13.08.14).

Файл печатной платы в формате Sprint Layout 6.0 имеется здесь

Автор: Н. Хлюпин, г. Киров

Мнения читателей

Автор ты черт гребаный, ни на схеме ни в файле *.lay не стоИт маркировка первой ножки микросхемы, развел оказалась зеркальной, с@%ка предупреждать надо.

Дмитрий / 03.02.2017 — 15:33

Уважаемый автор, правильно ли было рассчитывать волновое сопротивление при помощи вкладки связанных микрополосковых линий (coupled MS line)? Разве по этим двум проводникам распространяются разные не сигналы (прием и передача)? На Ваш взгляд не было бы правильнее рассчитывать во вкладке Microstrip?

Роман / 09.03.2015 — 13:22

Заморочился созданием хаба на сей микрухе. Новые, непаяные, заказал у производителя.Есть баг, пока не прошьешь ИДдевайса и ИД производителя в ЕЕПРОМ — иначе, чем через еще 1 хаб комп не хочет работать. Вот играемся, будем шить еепромину.skypemeffistoffel_romansv8

Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:

Источник